歌うネアンデルタール :

音楽と言語から見るヒトの進化 / スティーヴン・ミズン著 ; 熊谷淳子訳, 早川書房 , 2006

われわれの生活に欠かすことのできない音楽。この音楽は、いつごろ、どのようにして人類の歴史に誕生したのだろう。音楽は進化の過程でことばの副産物とし

て誕生したというのが、これまでの主要な意見であった。しかし、ミズンは、初期人類はむしろ音楽様の会話をしていたはずだとし、彼らのコミュニケーション

を全体的、多様式的、操作的、音楽的、ミメシス的な「Hmmmmm」と名づけた。絶滅した人類、ネアンデルタールはじゅうぶんに発達した咽頭と大きな脳容

量をもち、この「Hmmmmm」を使うのにふさわしい進化を遂げていた。20万年前の地球は、狩りをし、異性を口説き、子どもをあやす彼らの歌声に満ちて

いたことだろう。一方、ホモ・サピエンスではより明確に意思疎通するために言語が発達し、音楽は感情表現の手段として熟成されてきたものと考えられる。認

知考古学の第一人者として、人類の心の進化を追究しつづけるスティーヴン・ミズンが、太古の地球に響きわたる歌声を再現する。https:

//ci.nii.ac.jp/ncid/BA77393748

考古学の教授であり受賞歴のあるサイエンス・ライターでもある「スティーブン・ミズンによる、私たちの言語本能についての魅力的で鋭い考察。意識や知性の概念と並んで、私たちの言語

能力は人間を人間たらしめるものの核心に位置する。しかし、言語の進化的起源が様々な憶測を呼び、熱烈な議論を呼ぶ一方で、音楽は無視されてきた。言語と

同様、音楽もまた人類文化の普遍的な特徴であり、私たちの日常生活に欠かすことのできないものなのだ。スティーブン・ミズンは、『歌うネアンデルタール

人』(THE SINGING

NEANDERTHALS)の中で、神経学的なケーススタディから児童心理学、霊長類のコミュニケーション・システム、最新の古考古学的証拠まで、膨大な

情報源を駆使して、そのバランスを是正している。その結果、魅力的で挑発的な作品となり、スティーブン・ピンカーのように、音楽を無機能で重要でない進化

の副産物として退けてきた人々に対する簡潔な反論となった」。https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA8068599X

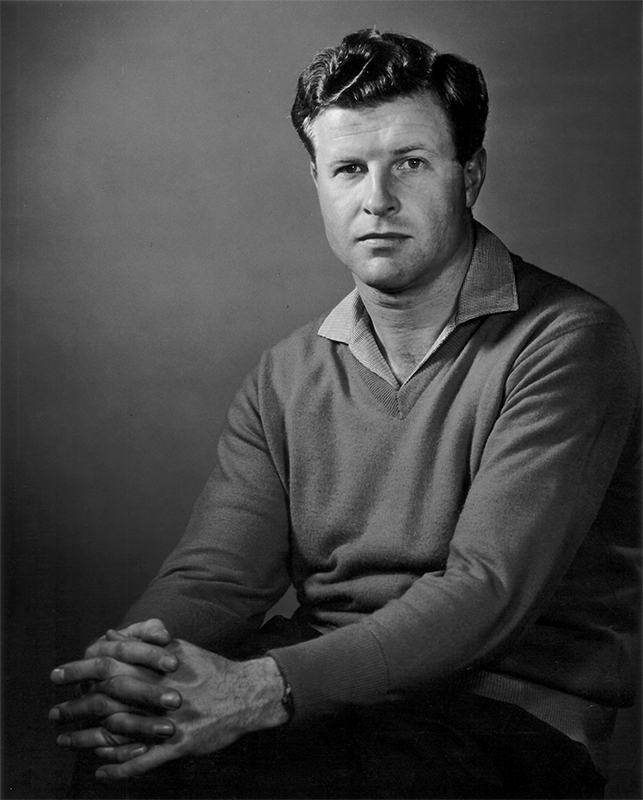

★スティーヴン・ミズン(Steven Mithen, b.1960)は、レディング大学考古学教授。『The Singing Neanderthals』『The Prehistory of the Mind』など著書多数: The Cognitive Origins of Art, Religion and Science.「スティーブン・ミズン(1960 年10月16日生まれ)はイギリスの考古学者である。レディング大学で先史学と初期史学の教授を務め、人間・環境科学部の学部長も務める。中東やスコット ランドでの発掘調査に携わるほか、ポピュラーな科学書の著者としても知られる。主な研究分野は認知考古学である。2004年に英国アカデミー会員に選出さ れた[1]。」

| Thoughtful foragers: A study of prehistoric decision making. Cambridge 1990, ISBN 0-521-35570-2 The prehistory of the mind: A search for the origins of art, religion, and science. London 1996, ISBN 0-500-05081-3 Creativity in human evolution and prehistory. London 1998, ISBN 0-415-16096-0 Problem-solving and the evolution of human culture. London 1999, ISBN 0-904-67425-8 After the Ice: a global human history, 20,000-5000 BC. Cambridge, Mass. 2003 The Singing Neanderthals: the Origins of Music, Language, Mind and Body. London: Weidenfeld & Nicholson 2005 The Language Puzzle: How we Talked Our Way Out of the Stone Age. London: Weidenfeld & Nicholson 2024. |

思慮深い採集者たち:先史時代の意思決定に関する研究。ケンブリッジ 1990年、ISBN 0-521-35570-2 心の先史時代:芸術、宗教、科学の起源を探る。ロンドン 1996年、ISBN 0-500-05081-3 人間の進化と先史時代の創造性。ロンドン 1998年、ISBN 0-415-16096-0 問題解決と人間文化の進化。ロンドン 1999年、ISBN 0-904-67425-8 氷河期の後:20,000-5000 BCのグローバルな人類史。マサチューセッツ州ケンブリッジ 2003年 歌うネアンデルタール人:音楽、言語、心、身体の起源。ロンドン:ワイデンフェルド&ニコルソン 2005 言語の謎:私たちはどのようにして石器時代から抜け出したのか。ロンドン:ワイデンフェルド&ニコルソン 2024。 |

| https://de.wikipedia.org/wiki/Steven_Mithen |

☆音楽とは、ブルーノ・ネトルによると 「言語の埒外にある、音による人間のコミュニケーション」である(ミズン 2006:24)

☆「音楽は、社会のあり方を描写する言語 ではなく、社会のあり方に関連する感情を比喩的に表現したものである。それは社会的な力の反映であり、それに対する反応であり、特に社会における分業の結 果に対する反応である」--John Backing (1973:104)。

★スティーヴン・ミズン『歌うネアンデル

タール : 音楽と言語から見るヒトの進化』熊谷淳子訳, 早川書房 , 2006年 /The singing Neanderthals :

the origins of music, language, mind and body, Steven Mithen, Harvard

University Press , 2006: Weidenfeld & Nicolson , 2005

1. 音楽の謎—音楽進化史の必要性

第1部 現在

2.

チーズケーキ以上?—音楽と言語の類似点と相違点 (→聴覚

のチーズケーキとしての音楽)

3.

言語なき音楽—大脳、失語症、音楽サヴァン

4.

音楽なき言語—後天性・先天性の失音楽

5.

音楽と言語のモジュール性—脳内における音楽処理

6.

乳幼児への話しかけ、歌いかけ—脳の成熟、言語学習、絶対音感

7. 音楽は癒しの魔法——音楽、感情、医術、知性

第2部 過去

8.

うなり声、咆哮、身振り—サル、類人猿のコミュニケーション

9.

サバンナに響く歌—「Hmmmm」コミュニケーションの起源

10.

リズムに乗る— 二足歩行と踊りの進化

11.

模倣する性質—自然界についてのコミュニケーション

12.

セックスのための歌—音楽は性選択の産物か

13.

親に求められるもの——ヒトの生活史と感情の発達

14.

共同で音楽を作る——協力と社会のきずなの重要性

15.

恋するネアンデルタール——ホモ・ネアンデルターレンシスの「Hmmmmm」コミュニケーション

16.

言語の起源——ホモ・サピエンスの起源と「Hmmmmm」の分節化

17. 解けても消えない謎——現代人の拡散、神とのコミュニケーション、「Hmmmmm」の名残り

参考文献

※Hmmmmmとは、Holistic multi-modal manipulative musical mimetic のアクロニム表記(全体論的な複数の様式による操作音楽的模倣)

Steven's

research interests cover from the origin of Homo at c. 2 million years

ago to the origin and spread of farming, and the use of heritage for

sustainable development, individual and community wellbeing: 1. Late

Pleistocene and Early Holocene Hunter-Gatherers and Farmers. For this

he directs major field projects in western Scotland and southern Jordan

involving the survey and excavation of prehistoric settlements. 2.

Cultural heritage for sustainable development and community

archaeology. Steven's interests have developed from wishing to make his

own research have greater value for the local communities in the areas

where his fieldwork has been based, to a more general concern about how

heritage can support individual and community wellbeing. He has two

geographic areas of particular interest, Islay and Faynan, and two

specific projects underway: Our past, Our Future, and Dunyvaig castle:

3. Evolution of the Human Mind, Language and Music. Steven has been one

of the pioneers of cognitive archaeology, drawing on research within

psychology, neuroscience and philosophy of mind for the interpretation

of the archaeological record. His current project, Saying the word,

focuses on the relationship between words, thought and cultural

evolution. |

スティーブン の研究対象は、約200万年前のホモの起源から農耕の起源と広がり、持続可能な発展、個人とコミュニティのウェルビーイングのための遺産の活用まで多岐に わたる: 1. 後期更新世および前期完新世の狩猟採集民と農耕民。後期更新世と前期完新世の狩猟採集民と農耕民。このためにスコットランド西部とヨルダン南部で、先史時 代の集落の調査と発掘を含む大規模なフィールド・プロジェクトを指揮している。2. 持続可能な開発のための文化遺産とコミュニティ考古学。スティーブンの興味は、自身のフィールドワークが行われた地域のコミュニティにとってより価値のあ るものにしたいと願うことから、遺産が個人やコミュニティのウェルビーイングをどのようにサポートできるかという、より一般的な関心へと発展してきた。ア イラ島とフェイナン島という2つの地理的地域に特に関心があり、現在2つのプロジェクトが進行中である: Our past, Our Future(私たちの過去、私たちの未来)」と「Dunyvaig castle(ダニーヴァイグ城)」である: 3. 人間の心、言語、音楽の進化。スティーブンは認知考古学のパイオニアの一人であり、心理学、神経科学、心の哲学の研究を考古学的記録の解釈に活用してい る。現在のプロジェクト「Saying the word」では、言葉、思考、文化的進化の関係に焦点を当てている。 |

| Steven Mithen,

FBA, FSA, FSA Scot (born 16 October 1960) is a Professor of Archaeology

at the University of Reading. He has written a number of books,

including The Singing Neanderthals and The Prehistory of the Mind: The

Cognitive Origins of Art, Religion and Science. +++++ Steven Mithen (* 16. Oktober 1960) ist ein britischer Archäologe. Er ist Professor für Vor- und Frühgeschichte an der University of Reading und leitet dort auch die School of Human and Environmental Sciences. Neben seiner Beteiligung an Ausgrabungen im Nahen Osten und in Schottland wurde er insbesondere als Autor mehrerer populärwissenschaftlicher Bücher bekannt. Hierbei lagen seine Schwerpunkte insbesondere auf dem Gebiet der kognitiven Archäologie. 2004 wurde er zum Mitglied der British Academy gewählt.[1] |

スティーブン・ミズン(FBA、FSA、FSA Scot、1960年10月16日生まれ)は、レディング大学の考古学教授である。著書に『歌うネアンデルタール人』、『心の先史時代:芸術・宗教・科学の認知起源』など多数。 ++++ スティーブン・ミズン(1960年10月16日生まれ)はイギリスの考古学者である。レディング大学で先史学と初期史学の教授を務め、人間・環境科学部の 学部長も務める。中東やスコットランドでの発掘調査に携わるほか、ポピュラーな科学書の著者としても知られる。主な研究分野は認知考古学である。2004 年に英国アカデミー会員に選出された[1]。 |

| Early life and education Mithen was born on 16 October 1960.[1] He received a BA in prehistory and archaeology from Sheffield University, a MSc degree in biological computation from York University and a PhD in archaeology from Cambridge University.[2] Academic career Mithen began his academic career as a research fellow in archaeology at Trinity Hall, Cambridge from 1987 to 1990. He was additionally a Cambridge University lecturer in archaeology (1989–1991), and then a research associate at the McDonald Institute for Archaeological Research from 1991 to 1992. In 1992, he joined the University of Reading as a lecturer in archaeology. He was promoted to senior lecturer in 1996, made Reader in Early Prehistory in 1998, and has been Professor of Early Prehistory since 2000.[1] |

生い立ちと教育 ミズンは1960年10月16日に生まれた。[1] シェフィールド大学で先史学と考古学の学士号、ヨーク大学で生物計算学の修士号、ケンブリッジ大学で考古学の博士号を取得した。[2] 学術経歴 ミズンは、1987年から1990年までケンブリッジ大学トリニティ・ホールの考古学の研究員として学術研究のキャリアをスタートさせた。その後、 1989年から1991年までケンブリッジ大学で考古学の講師を務め、1991年から1992年まではマクドナルド考古学研究所の研究員となった。 1992年にはレディング大学の考古学講師として着任。1996年に上級講師に昇進し、1998年には先史学のリーダーに任命され、2000年からは先史 学の教授を務めている。[1] |

| Cognitive fluidity Cognitive fluidity is a term first popularly applied by Mithen in his book The Prehistory of the Mind, a search for the origins of Art, Religion and Science (1996). The term cognitive fluidity describes how a modular primate mind has evolved into the modern human mind by combining different ways of processing knowledge and using tools to create a modern civilization. By arriving at original thoughts, which are often highly creative and rely on metaphor and analogy, modern humans differ from archaic humans. As such, cognitive fluidity is a key element of the human attentive consciousness. The term has been principally used to contrast the mind of modern humans, especially those after 50,000 before present, with those of archaic humans such as Neanderthals and Homo erectus. The latter appear to have had a mentality that was originally domain-specific in structure; a series of largely isolated cognitive domains for operating in the social, material, and natural worlds. These are termed “Swiss penknife minds” with a set of special modules of intelligence for specific domains such as the Social, Natural history, Technical and Linguistic. With the advent of modern humans the barriers between these domains appear to have been largely removed in the attentive mode and hence cognition has become less compartmentalised and more fluid. Consciousness is of course attentive and self-reflective, and the role of the modular intelligences in neurological “Default mode” is a topic for current research in self-reflective human consciousness. Mithen uses an appropriately interdisciplinary approach, combining observations from cognitive science, archaeology, and other fields, in an attempt to offer a plausible description of prehistoric intellectual evolution. Sexy hand-axe hypothesis In 1999, Mithen had proposed, together with the science writer Marek Kohn, the "sexy hand-axe hypothesis." This hypothesis proposes that pressures related to sexual selection could result in men making symmetric hand axes to demonstrate their cognitive and physiological fitness.[3] Honours In 2004, Mithen was elected a Fellow of the British Academy (FBA), the United Kingdom's national academy for the humanities and social sciences.[4] He was elected a Fellow of the Society of Antiquaries of Scotland (FSA Scot) in 1993 and a Fellow of the Society of Antiquaries of London (FSA) in 1998.[1] |

認知的流動性 認知的流動性という用語は、ミズンが著書『心の先史時代:芸術・宗教・科学の起源を探る』(1996年)で初めて広く用いたものである。 認知流動性という用語は、モジュール型の霊長類の心が、異なる知識処理方法を組み合わせ、道具を使用して現代文明を築くことで、どのようにして現生人類の 心へと進化してきたかを説明するものである。隠喩や類推に頼る独創的な思考に到達することで、現生人類は旧人類と異なる。そのため、認知の流動性は、人間 の注意深い意識の重要な要素である。この用語は、おもに現生人類の精神、特に5万年前以降のものと、ネアンデルタールやホモ・エレクトスといった旧人類の 精神とを対比させるために使用されてきた。後者は、もともと領域特異的な構造を持つ精神性を持っていたようである。すなわち、社会、物質、自然界で活動す るための、主に孤立した一連の認知領域である。これらは「スイスアーミーナイフ型マインド」と呼ばれ、社会、自然史、技術、言語などの特定の領域に対応す る一連の特別な知性モジュールを備えている。現生人類の出現により、これらの領域間の障壁はアテンションモードにおいてほぼ取り除かれたようで、それゆえ 認知はより流動的になり、区分化が少なくなった。意識は当然ながら注意深く自己反省的であり、神経学上の「デフォルト・モード」におけるモジュール型知性 の役割は、自己反省的な人間の意識に関する現在の研究テーマである。 ミズンは、認知科学、考古学、その他の分野からの観察結果を組み合わせた、適切に学際的なアプローチを採用し、先史時代の知的進化について説得力のある説明を試みている。 セクシーな手斧仮説 1999年、ミズンはサイエンスライターのマレク・コーンとともに「セクシー・ハンドアクシス仮説」を提唱した。この仮説は、性的淘汰に関連する圧力が、認知能力と生理的な適応力を示すために男性が左右対称のハンドアクシスを作る結果につながった可能性を提案している。 栄誉 2004年、ミズンは英国学士院(FBA)のフェローに選出された。英国学士院は、人文科学および社会科学の英国の国民アカデミーである。[4] 1993年にはスコットランド古物協会(FSA Scot)のフェローに、1998年にはロンドン古物協会(FSA)のフェローに選出された。[1] |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Mithen | |

| The

development of language was one of the key factors that enabled the

emergence of the modern mind, with its seemingly unlimited powers of

imagination, curiosity and invention. It is one of the things that

makes us human and, whether gestural, written or spoken, allows us to

communicate ideas from the most mundane to the most profound. But while

the origins of language have provoked furious debate, those of music-

our other major vocal and aural communication system have been oddly

neglected, and though many have picked at the puzzle, its evolutionary

significance has often been dismissed. In The Singing Neanderthals, Mithen puts the popular notion of music as the language of emotion on a scientific basis, offering a new scenario for a shared musical and linguistic heritage. Structured in two parts, this books offers an array of evidence from the present which is exposed to fossil and archaeological records from the past. And fascinating ground is covered- from emotionally manipulative gibbons, through the neurological basis of music and language to the impact of happiness on helpfulness, and from the role of laughter in parent-child bonding to the impact of bipedalism on the brains and voices of our ancestors. In doing so, Mithen explains why there are such profound similarities and differences between music and language, and why music plays such a big part in all of our lives. "synopsis" may belong to another edition of this title. Less |

言語の発達は、想像力、好奇心、発明力といった無限とも思える力を備えた近代的な精神の出現を可能にした重要な要因のひとつである。それは私たちを人間た

らしめるもののひとつであり、身振り、文字、音声のいかんにかかわらず、最もありふれたものから最も深遠なものまで、アイデアを伝えることを可能にする。

しかし、言語の起源については激しい論争が巻き起こっている一方で、もう一つの主要な音声および聴覚によるコミュニケーションシステムである音楽の起源に

ついては、奇妙なほど顧みられることがなく、多くの人々がその謎を解き明かそうとしてきたにもかかわらず、進化論上の重要性はしばしば否定されてきた。 ミズンは『歌うネアンデルタール人』において、感情の言語としての音楽という一般的な考え方を科学的根拠に基づいて論じ、音楽と言語の共有遺産に関する新 たなシナリオを提示している。この本は2部構成となっており、現在のさまざまな証拠を過去の化石や考古学的記録と照らし合わせている。 感情を操るテナガザルから、音楽と言語の神経学的基礎、そして親子の絆における笑いの役割、さらには二足歩行が私たちの祖先の脳や声に与えた影響まで、興 味深いテーマが幅広く取り上げられている。ミズンは、音楽と言語の間にこれほどまでに深い類似点と相違点が存在する理由、そして音楽が私たちの生活のあら ゆる場面で大きな役割を果たしている理由を説明している。 「概要」は、このタイトルの別の版に属している可能性がある。 以下 |

| On musilanguage/“Hmmmmm” as an evolutionary precursor to language, by Rudolf Botha, Language & Communication. https://doi.org/10.1016/j.langcom.2008.01.001 |

|

| It has been contended that

modern language and music are similar in ways from which inferences can

be drawn about their origin and evolution. Specifically, it has been

inferred that language and music had a common precursor – referred to

by Steven Brown as “musilanguage” and by Steven Mithen as “Hmmmmm”. The

present article examines in some depth Brown’s musilanguage model and

Mithen’s “Hmmmmm” theory as these apply to the origin and evolution of

language. It does so from the perspectives of the various ways in which

(i) the putative similarities between language and music are construed,

(ii) some differences between language and music are accounted for,

(iii) the nature of the shared precursor of language and music is

portrayed, (iv) the evolution of language out of that precursor is

accounted for, and (v) some core inferences are drawn. The article

shows that, considered from these perspectives, the musilanguage model

and “Hmmmmm” theory cannot be accepted in their respective current

articulations. |

現代の言語と音楽には、その起源と進化について推論できる類似点がある

という主張がなされてきた。具体的には、言語と音楽には共通の前身があったという推論がなされている。スティーブン・ブラウンはこれを「ムジランゲー

ジ」、スティーブン・ミズンは「Hmmmmm」と呼んでいる。本稿では、言語の起源と進化に当てはまるものとして、ブラウン氏の「ムジランゲージ」モデル

とミズン氏の「Hmmmmm」理論をより深く検証する。その際、(i) 言語と音楽の類似点とされるものがどのように解釈されているか、(ii)

言語と音楽の相違点がどのように説明されているか、(iii) 言語と音楽の共通の前身の性質がどのように描写されているか、(iv)

その前身から言語がどのように進化してきたかが説明されているか、(v)

いくつかの主要な推論が導き出されているか、という観点から考察する。この記事では、これらの観点から考察すると、ミュージランゲージモデルと

「Hmmmmm」理論は、それぞれの現在の主張をそのまま受け入れることはできないことを示している。 |

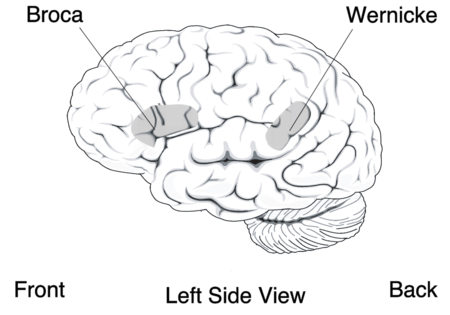

| Music and language See also: Musical semantics and Musical syntax Certain aspects of language and melody have been shown to be processed in near identical functional brain areas. Brown, Martinez and Parsons (2006) examined the neurological structural similarities between music and language.[52] Utilizing positron emission tomography (PET), the findings showed that both linguistic and melodic phrases produced activation in almost identical functional brain areas. These areas included the primary motor cortex, supplementary motor area, Broca's area, anterior insula, primary and secondary auditory cortices, temporal pole, basal ganglia, ventral thalamus and posterior cerebellum. Differences were found in lateralization tendencies as language tasks favoured the left hemisphere, but the majority of activations were bilateral which produced significant overlap across modalities.[52] Syntactical information mechanisms in both music and language have been shown to be processed similarly in the brain. Jentschke, Koelsch, Sallat and Friederici (2008) conducted a study investigating the processing of music in children with specific language impairments (SLI).[53] Children with typical language development (TLD) showed ERP patterns different from those of children with SLI, which reflected their challenges in processing music-syntactic regularities. Strong correlations between the ERAN (Early Right Anterior Negativity—a specific ERP measure) amplitude and linguistic and musical abilities provide additional evidence for the relationship of syntactical processing in music and language.[53] However, production of melody and production of speech may be subserved by different neural networks. Stewart, Walsh, Frith and Rothwell (2001) studied the differences between speech production and song production using transcranial magnetic stimulation (TMS).[54] Stewart et al. found that TMS applied to the left frontal lobe disturbs speech but not melody supporting the idea that they are subserved by different areas of the brain. The authors suggest that a reason for the difference is that speech generation can be localized well but the underlying mechanisms of melodic production cannot. Alternatively, it was also suggested that speech production may be less robust than melodic production and thus more susceptible to interference.[54] Language processing is a function more of the left side of the brain than the right side, particularly Broca's area and Wernicke's area, though the roles played by the two sides of the brain in processing different aspects of language are still unclear. Music is also processed by both the left and the right sides of the brain.[52][55] Recent evidence further suggest shared processing between language and music at the conceptual level.[56] It has also been found that, among music conservatory students, the prevalence of absolute pitch is much higher for speakers of tone language, even controlling for ethnic background, showing that language influences how musical tones are perceived.[57][58] |

音楽と言語 参照:音楽の意味論と音楽の統語論 言語と旋律の特定の側面は、ほぼ同一の機能的脳領域で処理されることが示されている。Brown、Martinez、Parsons(2006)は、音楽 と言語の神経構造上の類似性を調査した。[52] 陽電子放射断層撮影(PET)を利用した調査の結果、言語的および旋律的なフレーズの両方が、ほぼ同一の機能的脳領域で活性化することが示された。これら の領域には、一次運動野、補足運動野、ブローカ野、前部島皮質、一次および二次聴覚野、側頭極、大脳基底核、腹側視床、後部小脳が含まれる。言語課題では 左半球が優位となる傾向に違いが見られたが、大半の活性化は両側性であり、様式を越えて著しい重複が見られた。 音楽と言語における構文情報のメカニズムは、脳内で同様に処理されることが示されている。Jentschke、Koelsch、Sallat、 Friederici(2008年)は、特定言語障害(SLI)を持つ子供における音楽の処理を調査する研究を実施した。[53] 典型的な言語発達(TLD)を持つ子供は、SLIを持つ子供とは異なるERPパターンを示し、これは音楽の構文規則性を処理する際に困難を抱えていること を反映している。ERAN(早期右前部陰性電位:特定のERP測定値)の振幅と言語能力および音楽能力との間に強い相関関係があることは、音楽と言語にお ける統語処理の関係を示すさらなる証拠となる。[53] しかし、メロディの生成と音声の生成は、異なる神経ネットワークによって行われている可能性がある。スチュワート、ウォルシュ、フリス、ロスウェル (2001年)は、経頭蓋磁気刺激(TMS)を用いて、音声生成と歌の生成の違いを研究した。[54] スチュワートらは、左前頭葉にTMSを適用すると音声は妨害されるが、メロディは妨害されないことを発見し、音声とメロディが脳の異なる領域によって処理 されているという考えを裏付けた。著者らは、音声生成は局在化できるが、メロディ生成の根本的なメカニズムは局在化できないことが、この違いの原因である と示唆している。あるいは、音声生成は旋律生成よりも頑強性が低く、干渉を受けやすいという可能性も示唆されている。 言語処理は、右脳よりも左脳、特にブローカ野とウェルニッケ野の機能である。しかし、言語の異なる側面を処理する際の脳の両半球の役割については、まだ不 明な点が多い。音楽もまた、脳の左半球と右半球の両方で処理される。[52][55] 最近の証拠はさらに、言語と音楽の概念レベルでの処理の共通性を示唆している。[56] また、音楽院の学生の間では、母語がトーン言語である場合、民族背景を考慮しても、絶対音感を持つ人の割合がはるかに高いことが分かっており、言語が音楽 の音色がどのように知覚されるかに影響を及ぼしていることが示されている。[57][58] |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Neuroscience_of_music |

| In seinem Buch The

prehistory of the mind, erschienen 1996, zeichnet Mithen die kognitive

Entwicklung der letzten sechs Millionen Jahre nach, seit sich die Wege

von Mensch und Affe getrennt haben. Mithen versucht, die

archäologischen Funde in Einklang zu bringen mit neueren Erkenntnissen

der Hirnforschung und der Entwicklungspsychologie über die Struktur des

menschlichen Geistes. Nach seiner Theorie unterscheidet sich das Denken

des modernen Menschen (Homo sapiens) von dem seiner Vorfahren und

Verwandten durch eine Eigenschaft, die er als kognitive Fluidität

bezeichnet (cognitive fluidity). Dabei nimmt er Bezug auf die Modularität des Gehirns: Nach den Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie gibt es im Gehirn verschiedene, eigens dafür zuständige Module die zur Verarbeitung unterschiedlicher Reize zuständig sind, etwa für Sprache, für physikalisch-technische Vorgänge, für Lebewesen oder für soziale Beziehungen. Frühe Vorfahren wie Homo erectus oder auch ausgestorbene Verwandte (wie der Neandertaler) dachten nach Mithens Theorie ebenfalls modular. Das neue am modernen Menschen sei, dass er Verbindungen zwischen diesen Modulen herstelle. Dies zeige sich unter anderem an Phänomenen wie der Herstellung von Schmuck: Dabei werden technische Fähigkeiten innerhalb sozialer Kontexte genutzt. Auch benutzte der moderne Mensch erstmals tierische Materialien (also Elemente aus dem Bereich der Biologie) für technische Zwecke. |

1996年に出版されたミズンの著書『The prehistory

of the

mind(心の先史時代)』では、人類と類人猿が別れてからの600万年間の認知発達をたどっている。ミズンは、考古学的知見と、人間の心の構造に関する

脳研究や発達心理学から得られた最近の知見との調和を試みている。彼の理論によれば、現代人(ホモ・サピエンス)の思考は、彼が認知の流動性と呼ぶ特性に

よって、彼らの祖先や親戚の思考とは異なっている。 発達心理学の知見によれば、脳には言語、物理的・技術的プロセス、生物、社会的関係といった異なる刺激を処理するための異なるモジュールが存在する。ミズ ンの理論によれば、ホモ・エレクトスのような初期の祖先や、絶滅した親戚(ネアンデルタール人など)もモジュール方式で思考していたという。現生人類が新 しいのは、これらのモジュール間につながりを作ることである。これは、技術的なスキルが社会的な文脈の中で使われている、宝飾品の生産などの現象に見るこ とができる。現代人はまた、初めて技術的な目的のために動物の材料(つまり生物学分野の要素)を使用した。 |

| https://de.wikipedia.org/wiki/Steven_Mithen |

| The singing Neanderthals In diesem Buch formuliert Mithen seine Theorie, wonach Sprache und Musik zwei Kommunikationsformen sind, die aus einem gemeinsamen Vorgängersystem hervorgegangen sind, das bereits beim Homo habilis verbreitet war. Die vermutete Proto-Sprache nennt er der Anschaulichkeit halber „Hmmmmm“ – zugleich eine Abkürzung für die aus seiner Sicht zentralen Merkmale des frühen Kommunikationssystems: holistisch, manipulativ, multi-modal, musikalisch und mimetisch. In seinem Buch folgt er damit der holistischen Sprachtheorie der Linguistin Alison Wray, wonach die Proto-Sprache sich also aus verschiedenen Lautäußerungen mit jeweils komplexer Bedeutung zusammengesetzt und nicht aus Worten oder wortähnlichen Einheiten, wie es die kompositorische Sprachtheorie annimmt. |

歌うネアンデルタール人 この本の中で、ミズンは、言語と音楽は、ホモ・ハビリスにすでに広まっていた共通の先行システムから生まれた 2 つのコミュニケーション形態であるという理論を提唱している。彼は、その仮説上の原始言語を、わかりやすく「Hmmmmm」と名付け、同時に、彼の考えに よる初期コミュニケーションシステムの中心的な特徴、すなわち、全体論的、操作的、多モード(マルチモーダル)、音楽的、模倣的という5つの特徴を表す略 語としても用いている。この本では、言語学者アリソン・レイの全体論的言語理論に従って、原言語は、構成言語理論が想定する単語や単語に似た単位ではな く、それぞれ複雑な意味を持つさまざまな音声から構成されていると主張している。 |

| https://de.wikipedia.org/wiki/Steven_Mithen |

***

| 歌うネアンデルタールとスティヴン・ミズン(邦訳)——早川書房版 | ・謝辞のなかに、ブレント・バーリンがいる(9) ・フォーレ「レクイエム」経験 (10) |

| 1. 音楽の謎—音楽進化史の必要性 | ・人類が音楽そのものを好む「事実」(11) ・音楽選好の普遍性、ダーウィン『人間の由来』(1871) ・ジョン・ブラッキング『人間の音楽性』(1973) ・ジャン=ジャック・ルソーは『言語起源論』(1781)で、言語と音楽の起源を論じている(13) ・総じて、初期研究には、言語と音楽の共通の起源性についての議論があったが、やがて、言語起源論に焦点化されて、音楽の起源論は衰退する。 ・言語は「情報の伝達」、音楽は「感情の伝達」という二分法:でもこれは、「〜ながら音楽聴き流し」という、音楽=サウンド環境論からみれば単純化すぎる (池田)(13) ・原型言語(プロト言語?)(13-14) ・構成的(compositional)原型言語説と、全体的(Holistic)原型言語説 ・構成的(compositional)原型言語説としての、デレク・ピッカートン(14)現在主流 ・全体的(Holistic)原型言語説としての、アリソン・レイ(15) ・ミズンは『心の先史時代』での、音楽については論じていないと、反省(15) ・ネアンデルタールは、分節言語を話せなかった説を支持するミズン(16)だから、音楽もハミング(Hmmmmm)どまり、というのがミズンのみたて。※ Holistic multi-modal manipulative musical mimetic(全体論的な複数の様式による操作音楽的模倣) ・本書では、アリソン・レイの全体的(Holistic)原型言語説を採用して〈音楽の「進化」が言語の(誕生の?)鍵をにぎる〉と考える(17-18) ・人間の音楽と、鳥やクジラのコミュニケーションは「収斂進化」——まったく別々のものは自然選択により似たような解決法を見出す——であり、直接的な関 係性なしとミズンは判断する(18) |

| 2. チーズケーキ以上?—音楽と言語の類似点と相違点 (→聴覚のチーズケーキとしての音楽) | ・スティーヴン・ピンカーの音楽=チーズケーキ論(これはオリバー・サックスも批判している) ・→「聴覚のチーズケーキとしての音楽(Music as Auditory Cheesecake)」 ・ネトル、音楽は「言語の埒外にある、音による人間のコミュニケーション」(24) ・ケージの4分33秒は「聴く人」を含めることができない音楽(24) ・音楽の多様性はあれども、音楽全体に何らかの規則性をみとめないかぎり音楽を理解できぬ(26) ・ブラッキングは、すべての音楽は開かれていることを指摘する(1973:47) ・また、ブラッキングは、言語の普遍理論はあるけど、音楽のそれはないと指摘(27) ・つまり、音楽には異文化コミュニケーション能力があ る(28) ・失語症、失音楽症(→「表現性の失語症」「失音楽症」) ・ブラッキングはいう、音楽は、言語の基本的原理と同様に、はじめから(先天的に?)内側に備わっていて、外にでて発達をとげる(30) ・チョムスキーのような音楽の深層構造はあるのか? ・フレッド・ラダールとレイ・ジャッケンドルフ『調性音楽の生成理論』(1983)——音楽版普遍文法(36) ・イアン・クロスは、「音楽には明確なコミュニケーション機能なし」(38) ・ミズン「音楽は、非指示的なコミュニケーション体系」だ(39) ・感情表現優位(41) ・音楽と言語は、似て非なるもの(43-) ・音楽は、言語の副産物や、進化の袋小路あるいはチーズケーキである=ピンカー(44) ・スティーブン・ブラウン「ミュージランゲージ」(44) |

| 3. 言語なき音楽—大脳、失語症、音楽サヴァン |

・音楽サヴァン(Savant

syndrome) ・脳の研究 |

| 4. 音楽なき言語—後天性・先天性の失音楽 | ・失音楽症 |

| 5. 音楽と言語のモジュール性—脳内における音楽処理 | |

| 6. 乳幼児への話しかけ、歌いかけ—脳の成熟、言語学習、絶対音感 | ・Music and Emotion, 2001. ・Music and emotion : theory and research / edited by Patrik N. Juslin and John A. Sloboda. New York : Oxford University Press , 2001= 音楽と感情の心理学 / P.N.ジュスリン, J.A.スロボダ編 ; 大串健吾, 星野悦子, 山田真司監訳, 誠信書房 , 2008. 音楽と感情—はじめに 音楽と感情についての心理学的展望 脳に耳を傾けて—音楽的感情についての生物学的展望 音楽と感情—音楽療法からの展望 音楽的構造の感情表現に及ぼす影響 映画における感情の源泉としての音楽 演奏とネガティブな情動—演奏不安という問題 音楽演奏における感情伝達の概観とその理論構成 音楽の情動的効果—産出ルール 自己報告による音楽への感情反応の連続的測定 日常の音楽聴取における感情 強烈な音楽体験による情動 ・「感情」の進化学的意味(128) ・「嘘をつくときの赤ら顔のように、感情的な行為は社会的価値へのコミットメントを示す偽りがたいシグナルとなる。そして、信頼できる仲間を見分けること ができれば、私たちの信頼に値しない仲間を拒絶することができる。自己利益を意識的に追求することは、その達成とは相容れないということだ。私たちは皆、 自発的であろうと努力する人は決して成功しないという考え方に馴染んでいる。だから、少し考えれば、常に利己心を追求する人は失敗する運命にあることがわ かる」——Passions Within Reason.の紹介にある表現. ・ロバート・フランク『オデッセウスの鎖:適応プログラムとしての感情(Passions Within Reason: The Strategic Role of the Emotions)』 ・音楽と感情喚起(132) ・調性の感覚は、人類普遍的に近い?(132)——ブラッキングの直感 ・音楽は感情を誘発する(138) ・音楽療法(139) ・エヴァンズ=プリチャード、アザンデにおける妖術審判の際におけるダンスや音楽(142) ・音楽は感情の言語(146) |

| 7. 音楽は癒しの魔法——音楽、感情、医術、知性 | ・ここからが化石哺乳類や霊長類の話 |

| 8. うなり声、咆哮、身振り—サル、類人猿のコミュニケーション | |

| 9. サバンナに響く歌—「Hmmmm」コミュニケーションの起源 | |

| 10. リズムに乗る— 二足歩行と踊りの進化 | |

| 11. 模倣する性質—自然界についてのコミュニケーション | |

| 12. セックスのための歌—音楽は性選択の産物か | ・ジェフリー・ミラーの説:音楽は人間の性選択による発展した。 ・ランナウェイ選択(Fisherian runaway)、ハンディキャップ原理(Handicap theory)、指標形質と美的形質. ・ランナウェイ説「雄または雌のある形質に対する異性への好みが、ある程度以上の頻 度で集団内に広まると、その形質を持っている異性しか配偶相手として選ばれなくなるプロセスが働くと考える。異性がどういう形質を好みとするかは、生物学 的な意味や生存競争上の有用性とは関係しないため、ランナウェイプロセスにより獲得した形質は装飾的で実用的でない場合も多いとされる。生存競争等の側面 から見ると、必ずしも良質な異性を選んでいるわけではないことになる」 ・ハンディキャップ原理(Handicap theory):「ハンディキャップ原理(ハンディキャップりろん、Handicap principle) とは、1975年にイスラエル人の生物学者アモツ・ザハヴィ(Amotz Zahavi)によって提案された動物の一見非適応的な(個体の生存の可能性が減少するような)形態や行動の進化を説明する理論である。また生物が発する 信号に関する理論(シグナル理論)の重要な概念でもある。典型的な例として挙げられるものとしてガゼルの跳びはね行動(ストッティング)がある。ガゼルが 捕食者であるライオンやチータによって脅かされるとき、ガゼルは最初にゆっくり走り、非常に高く跳ねる行動を示す。動物学者は捕食者に見つかりやすくなる この行動の理解に苦しみ、その行動は他のガゼルにチータの存在を知らせているかもしれないと考えていた。しかし、ザハヴィは各々のガゼルが示すこの行動 は、他の仲間より自分が健康で調子が良い個体であるということを捕食者に示し、捕食者がそれを追うことを避けなければならないようにするために行なってい ると主張した。この主張は捕食者が健康な個体を追いかけることは、最終的には実を結ぶことのない追跡となり、無駄なエネルギー消費を避けようとする捕食者 への回避になるというものである。捕食者であるチータは、ガゼルの行動から健康か健康でないかという情報を得て、捕獲する際の難易度を図らなければならな いということである。良い調子のガゼルだけがチータにそのような利点を正確に伝えることができて、生き残るための優位性を得ることができると考えた」 |

| 13. 親に求められるもの——ヒトの生活史と感情の発達 | |

| 14. 共同で音楽を作る——協力と社会のきずなの重要性 | ・なぜ人は共同で音楽をつくりたがろうとするのか?(293) ・ロビン・ダンバー:共同の音楽づくりのなかで、脳のなかでエンドルフィンができる(298) ・ウィリアム・マクニール:共同すると「境界の消失」感がます(299-) ・複雑な社会で生き残るために「協力」することと、言語と情動をつかった心の誕生の鍵があるのでは?(303) ・囚人のジレンマ(Prisoner's dilemma)課題→「囚人のジレンマ(しゅうじんのジレンマ、英: prisoners' dilemma)とは、ゲーム理論におけるゲームの1つ。お互い協力する方が協力し ないよりもよい結果になることが分かっていても、協力しない者が利益を得る状況では互いに協力しなくなる、というジレンマである[1]。各個人が合理的に選択した結果(ナッシュ均衡)が社会全体にとって望ましい結果(パレート最適)にならないので、社会的ジレンマとも呼ばれる[2]。」 ・ウォルター・フリーマン、社会の絆をつくる手段としての音楽(309) ・ブラッキング:ヴェンダ社会は協力するように社会化され、英国の学校文化は競争するように育てられる(310) |

| 15. 恋するネアンデルタール——ホモ・ネアンデルターレンシスの「Hmmmmm」コミュニケーション | ・ネアンデルタールのこころ(330-) ・音楽サヴァンのエディは、ネアンデルタール人のこころ?;言語運用能力には困難でも、音楽的には卓越する(348) |

| 16. 言語の起源——ホモ・サピエンスの起源と「Hmmmmm」の分節化 | ・サピエンスの進化 ・言語遺伝子としてのFOXP2.→「フォーク ヘッドボックスタンパク質P2(FOXP2)は、ヒトではFOXP2遺伝子によってコードされるタンパク質である。FOXP2は転写因子のフォークヘッド ボックスファミリーのメンバーであり、DNAに結合することで遺伝子発現を制御するタンパク質である。脳、心臓、肺、消化器系で発現している[3] [4]。」 ・アリソン・レイの全体的(Holistic)原型言語説を採用して〈音楽の「進化」が言語の(誕生の?)鍵をにぎる〉と考える(17-18)。レイの理 論を、Hmmmmmと照らし合わせて、サイモン・カービー(=コンピューターモデルで言語の進化を考える;Simon M. Kirby) の見解について考える。 ・レイ(360-) ・カービー(362-) ・人類にとっての言語の誕生は、20万年前(365-) ・認知的流動性:The term cognitive fluidity describes how a modular primate mind has evolved into the modern human mind by combining different ways of processing knowledge and using tools to create a modern civilization.(認知的流動性という用語は、知識を処理し、道具を使用するさまざまな方法を組み合わせることによって、モジュール化された霊 長類の心がどのように現代人の心に進化し、現代文明を作り上げたかを説明するものである。) |

| 17. 解けても消えない謎——現代人の拡散、神とのコミュニケーション、「Hmmmmm」の名残り | ・人類史における技術革新は、人々に対する音楽への参加と共同性の創出

にやくだっている(ブルーノ・ネトル 1983) ・ジョン・ブラッキング(393-)人間にとっての音楽能力の「生得性」(393) ・人間の内から育って、外にでて発達する ・音楽は言語に似るのか、そして違うのか?(393) |

| 文献 | |

| W. Tecumseh Fitch. Dancing to Darwin's tune. Nature volume 438, page288 (2005) | W. Tecumseh Fitch. Dancing to Darwin's tune. Nature volume 438, page288 (2005)は、本書の書評 |

| https://www.nature.com/articles/438288a | 1859年にダーウィンの『種の起源』が出版されてからの数年間は、波 乱に満ちていた。ダーウィンは、オックスフォード大学の言語学者マックス・ミュラーという強力で不屈の敵を見つけていた。戦線は明確に引かれた: ミュラーは(多くの同時代の研究者と同様)、自然淘汰が動物の形態を生み出す役割を認めることは厭わなかったが、人間の進化、特に言語という人間の真髄と もいうべき特質を説明することはできないと考えたのである。ミュラーの批判の核心は、言語のもっともらしい前駆物質がないことにあった。彼は言語の起源に 関するビクトリア朝時代の考え方を冷酷に批判し、「ボウ・ワオ」説や「ディン・ドン」説といった蔑称をつけた。 |

| ダーウィンは『種の起源』では、人間の進化についての言及をほとんど省 いていたが、1871年に出版した『人間の由来と性による淘汰』では、言語の進化の問題を取り上げた。その後の多くの理論家と同様、ダーウィンも、人間の 言語のように複雑なものは、完全に形成された状態で誕生したのではなく、何らかの中間段階(今日では「原始言語」と呼ばれている)を経て誕生したに違いな いと認識していた。音楽は人間の普遍的なものであり、明らかな生存機能がないために特殊なものであることを認識したダーウィンは、ジャン=ジャック・ル ソーが少し言及した、原始言語が音楽に似ているという考えを詳しく説明し、「演説のリズムやカデンツは、以前に発達した音楽的な力に由来する」と示唆し た。彼は、ドゥニ・ディドロとハーバート・スペンサーが提唱した、音楽は音声に由来するという逆の考えを、基本的な進化原理に反するとして退けた。ダー ウィンは、鳥のさえずりになぞらえて、初期の音楽的能力は性淘汰によってもたらされたと主張した: 「音符とリズムは、異性を魅了するために、人類の祖先である男性か女性が最初に獲得したものである」。 | |

| 近 年、言語の進化に関する学問的関心が高まっているが、スティーブン・ミズン著『歌うネアンデルタール人』は、ダーウィンの「音楽的原始言語」仮説に関する初めての長編解 説書である。非音楽家であることを公言しているミズンは、ダーウィン の仮説を熱心に、そしてしばしば印象的に擁護し、魅力的なトピックを幅広く取り上げている。 | |

| ミズンはまず、音楽は話し言葉の単なる非適応的副産物であるというスペ ンサーの考えを狙い撃ちする。この考え方は、スティーブン・ピンカーが『How the Mind Works』(W.W.ノートン、1997年)の中で「チーズケーキとしての音楽」 という仮説の中で印象的に表現している。ミズンは、人間の感情や行動に対する音楽の力は、この仮説とは矛盾していると主張する。育児、集団の結束、競争、 伴侶の選択など、音楽の適応機能に関する現在の提案を見事に要約している。育児機能については、最も説得力があるように思われる。というのも、人類のあら ゆる文化において、親は子どもに歌を歌うし、母親の子守唄や遊び歌は乳児の興奮を調節するのに重要な役割を果たすことが実験的に示されているからだ。しか し、ミズンのレビューでは、他の選択肢もそれぞれ一定の支持を得ている。彼は、ダーウィンの音楽的原言語の提案に批判的な現代のミュラーが答えるべき、か なりのデータと論証を集めた。 | |

| ミ ズンは次に、人類の古生物学と考古学の専門知識をもとに、この仮説的な音楽的原言語の詳細な姿を描き出す。ミズンのシナリオはこれまでの説明よりもはるか に詳細だが、脚注が豊富なこの長い本のどこにも、この本の核となる考え方がダーウィンのものであることを認めていないことに私は驚き、失望した。彼は『人 間下降論』を引用し、関連箇所も一応は引用しているが、ミズンは音楽的原言語仮説を自分のものだと主張することに熱心なようだ。何も知らない読者は、この 本の中心的なテーゼが100年以上前にダーウィンによって簡潔に示されたものであることに気づかずに、簡単にこの本を読み終えてしまうかもしれない。 「うーん」、確かに。 | |

| 本書の最大の弱点は、音楽的原言語仮説に対するミズンの熱意が、時とし てその問題点を率直に認めることを妨げていることである。これは、音楽の神経科学に関する記述で顕著である。彼は、脳内の音楽回路と言語回路の分離を示す 脳分離研究をレビューし、音楽が単に言語の副産物であるという考えに対する証拠を提供している。しかし彼 は、音楽と言語の神経回路が部分的に重なり合っているという、より複雑な絵を描く最近の脳画像研究をレビューしていない。また、音楽と動物の発声の類似性 についての議論は、ほとんど霊長類に限定されており、鳥のさえずりなど、音楽の進化に関連する幅広い動物データを無視している。そのため、本書は裏付けと なるデータを幅広くカバーしているが、バランスの取れた概観を求める読者は、専門的な文献に目を向ける必要があるだろう。 | |

| これらの批判はさておき、本書は非常によく書けており、ミーセンの明晰 で熱意溢れる語り口は、このトピックに興味を持つ非専門家にとって格好の入門書となっている。音楽や言語の生物学と進化に興味のある人なら誰にでも、特 に、音楽は言語と絡み合いながらも言語とは独立した、古くからある重要な人間のコミュニケーション形態であるというダーウィンの考えに興味のある読者には お勧めできる。 | |

| Authors and Affiliations, the School of Psychology, University of St Andrews, St Andrews, KY16 9JU, Fife, UK, W. Tecumseh Fitch |

邦訳書、p.379.

図18. 「先史時代の「音楽的(musical)」な思考と行動の様式」——ジョン・ブ

ラッキング(1973)

| Humming A hum (/hʌm/ ⓘ) is a sound made by producing a wordless tone with the mouth closed, forcing the sound to emerge from the nose. To hum is to produce such a sound, often with a melody. It is also associated with thoughtful absorption, 'hmm'. A hum has a particular timbre (or sound quality), usually a monotone or with slightly varying tones. There are other similar sounds not produced by human singing that are also called hums, as the sound produced by machinery in operation, such as a microwave, or by an insect in flight. The hummingbird was named for the sound that bird makes in flight which sounds like a hum. |

ハミング(ハム) ハミング(/hʌm/ ⓘ)とは、口を閉じた状態で言葉のない音程を発生させ、その音を鼻から出すことで生じる音のことです。ハミングとは、そのような音を、しばしばメロディを付けて発することです。また、物思いにふける際の「うーん」という音とも関連しています。 ハムには特定の音色(音質)があり、通常は単調な音、またはわずかに変化のある音だ。人間の歌では発声されない、他の類似の音もハムと呼ばれる。例えば、 電子レンジなどの機械の作動音、飛んでいる昆虫の鳴き声などだ。ハチドリは、その飛翔時に発するハムのような音からその名前が付けられた。 |

Mechanics A hummingbird with flower A 'hum' or 'humming' by humans is created by the resonance of air in various parts of passages in the head and throat, in the act of breathing. The 'hum' that a hummingbird creates is also created by resonance: in this case by air resistance against wings in the actions of flying, especially of hovering. |

力学 花とハチドリ 人間による「ハム」や「ハミング」は、呼吸の際に頭や喉のさまざまな部分の空気の共鳴によって生じる。ハチドリが生み出す「ハム」も共鳴によって生じる。この場合は、飛行、特にホバリングの際に翼に対する空気の抵抗によって生じる。 |

| Humming in human evolution Joseph Jordania suggested that humming could have played an important role in the early human (hominid) evolution as contact calls.[1] Many social animals produce seemingly haphazard and indistinct sounds (like chicken cluck) when they are going about their everyday business (foraging, feeding). These sounds let group members know that they are among kin and there is no danger. In the case of the appearance of any signs of danger (such as suspicious sounds or movements in a forest), the animal that notices danger first, stops moving, stops producing sounds, remains silent and looks in the direction of the danger sign. Other animals quickly follow suit and very soon all the group is silent and is scanning the environment for possible danger. Charles Darwin was the first to notice this phenomenon on the example of the wild horses and the cattle.[2] Joseph Jordania suggested that for humans, as for many social animals, silence can be a sign of danger, and that's why gentle humming and musical sounds relax humans (see the use of gentle music in music therapy, lullabies).[3] |

人間の進化におけるハミング ジョセフ・ジョルダニアは、ハミングは初期の人類(ホミニド)の進化において、接触の合図として重要な役割を果たした可能性があると提案した[1]。多く の社会性動物は、日常の行動(餌探し、摂食)を行っている際に、一見無秩序で不明瞭な音(鶏の鳴き声など)を発する。これらの音は、群れのメンバーに「仲 間が近くにいること」と「危険がないこと」を知らせる役割を果たします。危険の兆候(森の中の不審な音や動きなど)が現れた場合、最初に危険を察知した動 物は動きを止め、音を出さなくなり、静かに危険の方向を見つめます。他の動物もすぐにそれに続き、やがて群れ全体が静まり返り、周囲の危険を警戒します。 チャールズ・ダーウィンは、野生の馬と牛の例からこの現象を初めて観察した。[2] ジョセフ・ジョルダニアは、人間も多くの社会性動物と同様に、沈黙が危険の兆候である可能性を指摘し、そのため、穏やかなハミングや音楽的な音が人間をリ ラックスさせる(音楽療法での穏やかな音楽の使用、子守歌など)と提案した。[3] |

| Humming in language In Pirahã, the only surviving dialect of the Mura language, there is a special register of speech which uses solely humming, with no audible release.[4] |

言語におけるハミング ムラ語唯一の現存方言であるピラハ語には、可聴的な発声のない、ハミングのみを用いた特別な発話様式がある[4]。 |

| Music Main article: Singing Humming is often used in music of genres, from classical (for example, the famous chorus at the end of Act 2 of Giacomo Puccini's Madama Butterfly) to jazz to R&B. Another form of music derived from basic humming is the humwhistle. Folk art, also known as "whistle-hum," produces a high pitch and low pitch simultaneously. The two-tone sound is related to field holler, overtone singing, and yodeling the music. |

音楽 主な記事:歌唱. ハミングは、クラシック(例えば、ジャコモ・プッチーニの『蝶々夫人』第2幕の有名な合唱)からジャズ、R&Bに至るまで、さまざまなジャンルの音楽でよく使われる。 基本的なハミングから派生した音楽の形態として、ハミングホイッスルがある。フォークアートの一種で「ホイッスル・ハミング」とも呼ばれるこの技法は、高 音と低音を同時に発声する。この二音の響きは、フィールド・ホラー、オーバートン・シンギング、ヨデルなどの音楽と関連している。 |

Kazoo The Hum – an apparently widespread phenomenon involving a low-frequency hum of unknown origin, inaudible to most people Mains hum – an electric or electromagnetic phenomenon that causes a low frequency (50 or 60 Hz) audible signal |

カズー ハム – 原因不明の低周波のハム音で、ほとんどの人には聞こえない、広く見られる現象。 電源ハム – 低周波(50 または 60 Hz)の可聴信号を引き起こす電気的または電磁的な現象。 |

| 1. Jordania, J. (2009). Times to

Fight and Times to Relax Singing and Humming at the Beginnings of Human

Evolutionary History. Kadmos, 1, 272–277 2. Darwin, Charles. (1871). Descent of Men. 2004:123 3. Jordania, Joseph (2010). Music and Emotions: humming in Human Prehistory (proceedings of the International Symposium on Traditional Polyphony, held in Tbilisi, Georgia in 2008 4. o'Neill, Gareth (2015). "Humming, whistling, singing, and yelling in Pirahã context and channels of communication in FDG". Pragmatics. Quarterly Publication of the International Pragmatics Association (Ipra). 24 (2): 349–375. doi:10.1075/prag.24.2.08nei. |

1. ジョーダニア, J. (2009). 戦う時とリラックスする時:人類進化史の初期における歌とハミング. カドモス, 1, 272–277 2. ダーウィン、チャールズ。(1871)。『人間の起源』。2004:123 3. ジョーダニア、ジョセフ (2010)。音楽と感情:先史時代の人間のハミング(2008年にジョージア州トビリシで開催された伝統的なポリフォニーに関する国際シンポジウムの議事録 4. オニール、ガレス(2015)。「ピラハ語におけるハミング、口笛、歌、叫び、および FDG におけるコミュニケーションのチャネル」。Pragmatics。国際語用論協会(Ipra)の季刊誌。24 (2): 349–375. doi:10.1075/prag.24.2.08nei。 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Humming |

リンク

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1997-2099

++

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆