地域住民のための地域社会論

On Local Communities; local

societies; regional Societies

解説:池田光穂

| 地域社会論・総論 |

経済学・経営学・社会学・

地理学などの知識が動員される学際的な学問である地域社会論のミニマムな定義は「自分たちの生活している社会空間の研究」です。この授業ではPBL型実習

である「ビジネス実践実習」の履修を前提にして総合的な地域社会論というテーマの広がりを学修します。それぞれの専門知がどのようにして「自分たちの生活

している空間」の広がりと繋がりを具体的なテーマ、すなわち、SDGs、少子高齢化、コミュニティビジネス、地域おこし、ローカルツーリズム、多文化共生

をあげて講義します。 |

| 自治と地域社会 |

テキスト:書肆による説明:「いま、共

同体として見直しが進む「地域社会」とは何か。現代に至るまでの地域社会の歴史と構造を学び、高齢者、エ

スニック、女性、ボランティア等々、多様な住民の地域への参加を考える」(→「地域社会論・総論」) |

| 地域振興と現代ビジネス・総論 |

地域振興と現代ビジネスの総論を紹介し

ます。担当者からのメッセージは「地域振興にはお金ではなく愛が必要です」です!!! 地域振興と現代ビジネスの総論を紹介し

ます。担当者からのメッセージは「地域振興にはお金ではなく愛が必要です」です!!! |

| 地域振興論 |

地域振興(regional

development)とは、地域の固有な資源を発掘し、行政と地元(企業や地場産業を含む)が協力して、経済ならびに人的資源を開発すること(地域づ

くりと人づくり)です。従来の地域振興の調査研究では、狭義の地域(ローカル・コミュニティ)に限局した地域固有の発展を考えるものが中心でしたが、地域

の概念とイメージはシームレスな広がりをもち、地理的制約を超える情報と流通インフラの発達により、文字通りグローカルに考える必要が生じてきました。こ

のことをふまえて、授業は次の2つの目的をもちます 1)持続可能な地域の発展について学ぶ——具体的事例から抽象化を通した普遍的な地域概念と持続可能性に関する考え方の応用をめざす。 2)地域の潜在的な魅力、時代的な変遷、そして、現時点における克服課題の発見、克服法の方法論の探索、そして、今後の地域振興の課題をまとめる。 |

| 消費社会論 |

君

たちの身の回りをみてみよう。スマホやパソコン、ファストデザインによる家具や寝具、ファストファッションを中心としたワードローブ、お小遣いをためて購

入したブランドスニーカー、化粧品やアクセサリー、ブルートゥース対応のイヤフォンで聴く外国語教材やダウンロードした音楽やゲームなどなど、さまざまな

アイテムに満ち溢れている。それらは、みな「通貨(貨幣)」によって購入されたもので、君たちは必要なものや、欲しいものを購入するために、働いたり、お

小遣いを貯める。割賦や一括支払いでもそこでは「貨幣」と「物品やサービス(アプリを含む)」が交換される。このようなものから成り立つ社会を消費社会と

呼ぶ。消費社会の過去・現在・未来を考えることを通して、私たちはどのようにして、この消費社会という「海」を溺れることなく泳ぎきることを学んでみた

い。 |

| コミュニティビジネス論 |

地域社会(ローカル・コ

ミュニティ)には、さまざまな魅力があるのに、少子高齢化や人口流失により人口減少が引き起こされ、コミュニティの魅力が活力が急 速

に失われつつある。そのなかで、域外との連携を通して、地域社会(コミュニティ)の魅力を再活性化させるために生まれたのがコミュニティビジネスである。

したがって、このビジネスの名称は、従来からあったビジネスの集合につけられたものではなく、地域振興を目的として地域資源と潜在的経済力を浮揚させる人

為的なプロジェクトに対してつけられる名称のことである。このことの社会的意義を抑えておくことが、コミュニティビジネスについて学ぶことの重要性を再確

認することができよう。 |

| ビジネス研究演習 |

この「ビジネス研究演習」では「コミュ ニティビジネス論」の発展系として課題論文の抄読とそれに基づくソクラティック対話法によるゼミナールである |

| ビジネス実践実習 |

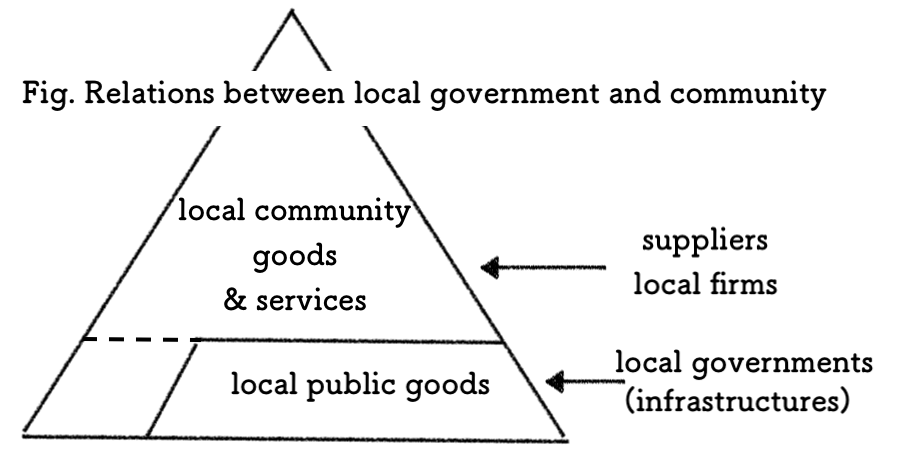

ビ

ジネス実践実習について、学習者には概念の整理が必要であると考えます。普遍的な概念を、これからフィールドワークをおこなう地域社会に該当するものを学

生たちとの共同作業で対応表を作っていきます。ここで使う方法はブレインストーミング法やKJ法などのワークショップ技法です。すなわち、コミュニティビ

ジネス、地域公共財、地域コミュニティ財、ビジネス、社会ビジネス、地方自治体と中央政府(とその役割)について正確に定義をしてから、学習者じしんが理

想と考えるモデルと現実のケース分析のすり合わせをおこないます。教育者は概念を押し付けるのではなくヒントを与え、学習者が自生的に学ぶように「演出」

する必要があります。ここで採用される教育方法は、欧米のビジネススクールで採用されているソクラテス対話法です。 |

| ビジネス基礎演習 |

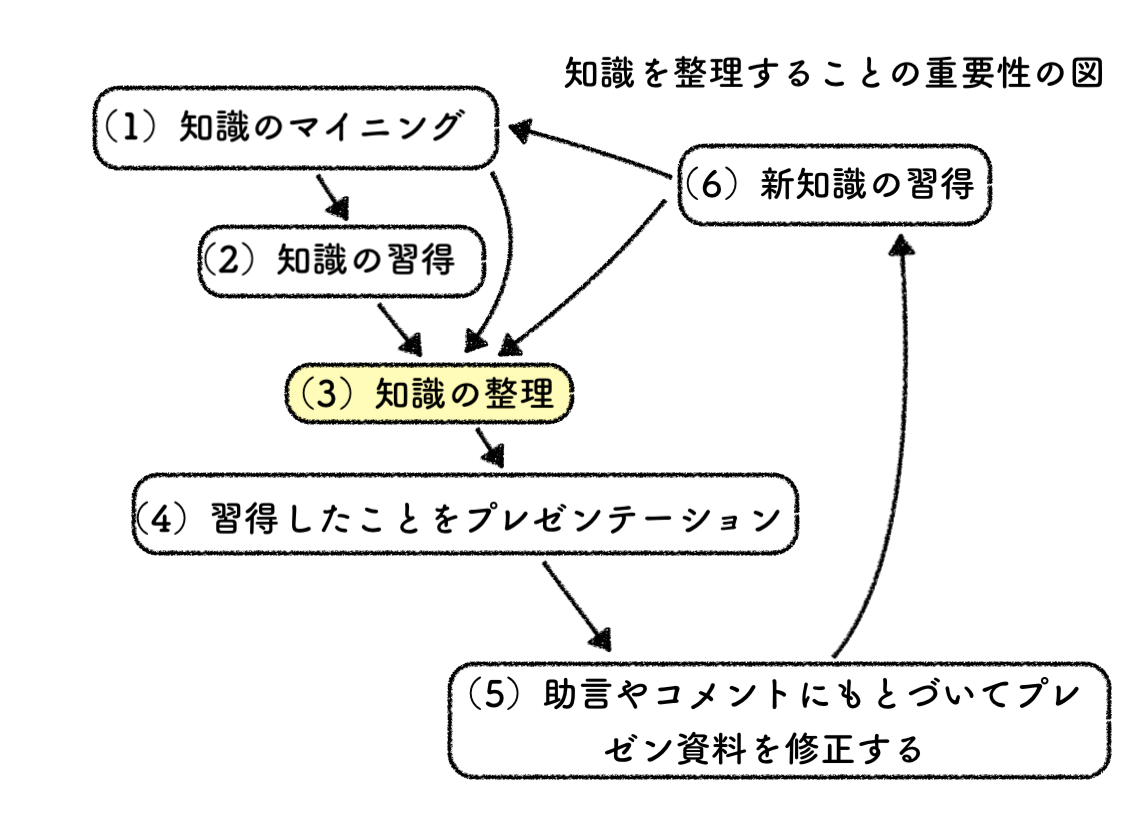

ビ

ジネス基礎演習とは、この学科において、学部基礎ならびに専門科目の履修において必要かつ最低限の知識を習得するのみならず、学んだことを発表を通して、

授業参加の学生と教師の前でミニプレゼンすることで、再確認する作業をおこないます。このように、1)知識のマイニング→2)知識の習得→3)知識の整理

(P)→4)習得したことのプレゼン(D)→5)発表者からの助言やコメントに基づいてプレゼン資料を修正する(C)→6)新知識の習得(A)→3)知識

の整理、に戻る、というビジネスの現場で必要となる、情報整理のPDCAサイクルを回すことをおこないます。 ビ

ジネス基礎演習とは、この学科において、学部基礎ならびに専門科目の履修において必要かつ最低限の知識を習得するのみならず、学んだことを発表を通して、

授業参加の学生と教師の前でミニプレゼンすることで、再確認する作業をおこないます。このように、1)知識のマイニング→2)知識の習得→3)知識の整理

(P)→4)習得したことのプレゼン(D)→5)発表者からの助言やコメントに基づいてプレゼン資料を修正する(C)→6)新知識の習得(A)→3)知識

の整理、に戻る、というビジネスの現場で必要となる、情報整理のPDCAサイクルを回すことをおこないます。 |

| 地域振興法 |

地域振興とは、経済地理学や地域経済学

の用語でRegional development

と呼ばれてきたものでした。また日本語で「まちづくり」や「むらおこし」の名で呼ばれるCommunity

building、より正確にはCommunity

re-buildingという意味も地域振興に加える人たちもいます。日本語で、地域振興と呼ばれるものは、地域振興関連法——いわゆる地域振興5法——

の適用範囲に入る活動を中心に述べられていることが多いので、正確には、私的あるいは公共的な意味をもっていたRegional

developmentやCommunity re-buildingというよりも、行政主導の地域開発や「地域づくり」(officially

regional and community depevopment plans)という意味あいになります。 |

| 地域振興 の理論と実践 | 地域振興とは、経済地理学や地域経済学

の用語でRegional development

と呼ばれてきたものでした。また日本語で「まちづくり」や「むらおこし」の名で呼ばれるCommunity

building、より正確にはCommunity

re-buildingという意味も地域振興に加える人たちもいます。日本語で、地域振興と呼ばれるものは、地域振興関連法——いわゆる地域振興5法——

の適用範囲に入る活動を中心に述べられていることが多いので、正確には、私的あるいは公共的な意味をもっていたRegional

developmentやCommunity re-buildingというよりも、行政主導の地域開発や「地域づくり」(officially

regional and community depevopment plans)という意味あいになります。 |

| まちおこし、むらおこし、地域おこし |

まちおこし、むらおこし、地域おこしと

は、ローカルなコミュニティが「経済力や人々の意欲を向上させた

り、人口を維持したり増やしたりするために行う再生活動」のことである。地域活性化、地域振興、地域づくりとも言う。 |

| 次世代イノベーショ ン人材育成にむけた企業現場 |

全

国地域技術センター連絡協議会(以 下、 全技連)は、「地域技術活性化のための共通の課題、および各地域の課題をとりまとめ、その実現をはか

り、地域技術の振興ならびに産業の発展に寄与すること」を目的に1987年に設立された。全技連は、全国10の公益財団法人あるいは一般財団法人として認

証を受け各地の(産業や振興を関した)センターあるいは研究所の、それぞれの地域地区での独自の産業振興へのアドバイス業務あるいは地域社会への啓蒙活動

を図っている。 全

国地域技術センター連絡協議会(以 下、 全技連)は、「地域技術活性化のための共通の課題、および各地域の課題をとりまとめ、その実現をはか

り、地域技術の振興ならびに産業の発展に寄与すること」を目的に1987年に設立された。全技連は、全国10の公益財団法人あるいは一般財団法人として認

証を受け各地の(産業や振興を関した)センターあるいは研究所の、それぞれの地域地区での独自の産業振興へのアドバイス業務あるいは地域社会への啓蒙活動

を図っている。 |

| 消費社会 と消費主義 |

消

費社会(consumer society)とは、資本主義経済の歴史的発展のなかで、経済的な中間層(middle

class)が社会的に成長し、活発な消費活動をとおして社会の経済が回る生活様式のことをさす。ヨーロッパでは17世紀のおわりから18世紀を通して消

費社会が登場し、日本では同じく元禄時代(1688-1704)には、農村の商品作物が発展し、それにともなう町人経済が台頭し、経済活動の活性化を受け

て、文芸、学問、芸術が花開いた。消費行動は、しばしば、芸術的な工芸品の奢侈化、バロック化を引き起こすために芸術そのものはインヴォリューション(内

旋)をとげる。単に、事

物を消費するだけでなく、消費行動そのものが様式化し、文化の流行や、テーブルマナーのようなものが洗練されていく傾向が洋の東西を問わず登場する。 消

費社会(consumer society)とは、資本主義経済の歴史的発展のなかで、経済的な中間層(middle

class)が社会的に成長し、活発な消費活動をとおして社会の経済が回る生活様式のことをさす。ヨーロッパでは17世紀のおわりから18世紀を通して消

費社会が登場し、日本では同じく元禄時代(1688-1704)には、農村の商品作物が発展し、それにともなう町人経済が台頭し、経済活動の活性化を受け

て、文芸、学問、芸術が花開いた。消費行動は、しばしば、芸術的な工芸品の奢侈化、バロック化を引き起こすために芸術そのものはインヴォリューション(内

旋)をとげる。単に、事

物を消費するだけでなく、消費行動そのものが様式化し、文化の流行や、テーブルマナーのようなものが洗練されていく傾向が洋の東西を問わず登場する。 |

| コミュニティビジネス |

地

域社会(ローカル・コミュニティ)には、さまざまな魅力がある

のに、少子高齢化や人口流失により人口減少が引き起こされ、コミュニティの魅力が活力が急速に失われつつある。そのなかで、域外との連携を通して、地域社

会(コミュニティ)の魅力を再活性化させるために生まれたのがコ ミュニティビジネスである。 地

域社会(ローカル・コミュニティ)には、さまざまな魅力がある

のに、少子高齢化や人口流失により人口減少が引き起こされ、コミュニティの魅力が活力が急速に失われつつある。そのなかで、域外との連携を通して、地域社

会(コミュニティ)の魅力を再活性化させるために生まれたのがコ ミュニティビジネスである。 |

| 科学技術政策の人類学 | 日本の科学技術政策は1990年代に大きく変わった。特に1995年 11月15日に施行された科 学技術基本法(平成7年法律第130号)の影響 は大きい。またそれは、他にも大学院重点化など様々な形で大学と研究に関する体制の変更が行われていることにも関連している。この立法化の背景には、いく つかの事情が絡み合っており、1980年代までは「強い」日本経済的背景からくる影響のもとであった。しかし1990年代に入ってから生じた事情は 1991年初頭のバブル経済の崩壊などを受けて日本経済そのものの「弱さ」から来るものだと言われている。 |

| 支縁コミュニケーション入門 |

社会福祉には一方的な物資の扶助(支援)だけでは解決することのできな

い様々な問題が含まれている。大きな課題の一つは社会的包摂のためのコミュニティ形

成であり、これを「支縁」と呼ぼう。この授業では、「支縁」のためのコミュニケーションについて、いまや貧困と高齢化社会の縮図であり「福祉の(地域

名)」の代表例となった大阪・釜ヶ崎でのフィールドワークを通じて考える。 |

| きょう いく・きほん・ほう |

こどもたちのみなさん! きょういく・きほん・ほう(教育基本法・旧 法)の もとの ぶんしょ うは、ちょっとむつか しいけれど、とても たいせつなことがいっぱい かいてあります。きょういく・きほん・ほうが わかると、みんなが いじめをしたり、せんせいが わけも なく せいとを しかることが、とんでもない、まちがいであることがよくりかいできます。また、わたくしたちが ほかのひとたちから みをまもり、きょう いく・きほん・ほうというものを、ぶきにして、ただしく いきることができます。 |

| エコ・ツーリスト と生態学 |

エコ・ツーリズムの文化人類学的研究において、観光が生態学理論(→リ

ンク先では熱帯生態学)の発展に果たしている役割を議論することほど場違いに思えるものはない。観光

客は、概ね生物学や生態学には無知であり、観光ガイドブック以上の知識を持ってやって来ることはなかった。また、生態学者は、現地において観光客を場違い

な闖入者として煙たがる傾向を持ち続けていた。観光と生態学はお互いに別物であり、相互交渉があるなどとは、誰も想像だにしなかった。 |

| みん

なが手話で話したよ |

書肆解説:ボストンの南に位置するマーサズ・ヴィンヤード島。

遺伝によって耳の不自由な人が数多く生まれたこの島では、聞こえる聞こえないにかかわりなく、誰もがごくふつうに手話を使って話していた。

耳の不自由な人も聞こえる人とまったく同じように大人になり、結婚し、生計を立てた。

障害をもつ者ともたない者の共生----この理念を丹念なフィールドワークで今によみがえらせた、文化人類学者の報告(築地書店HP)。 |

リンク

文献

その他の情報

****

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

++

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆