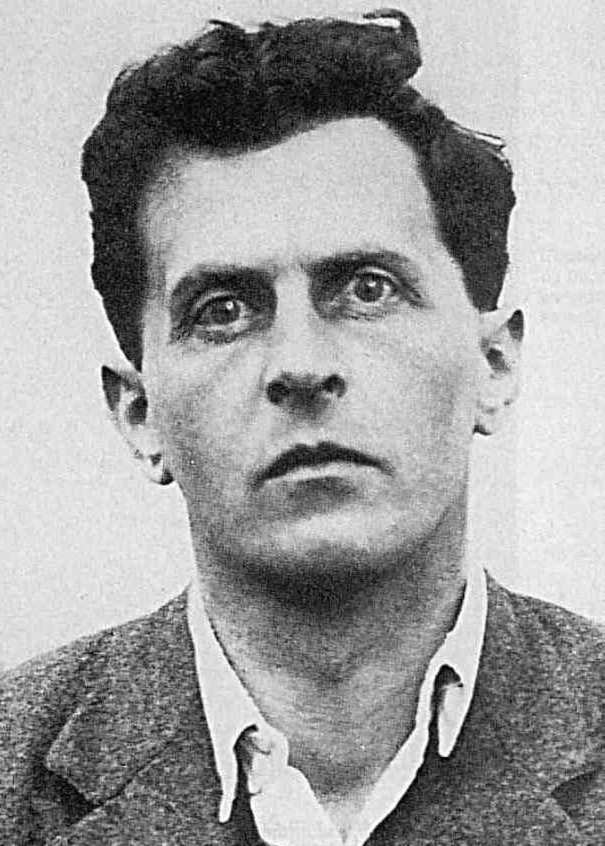

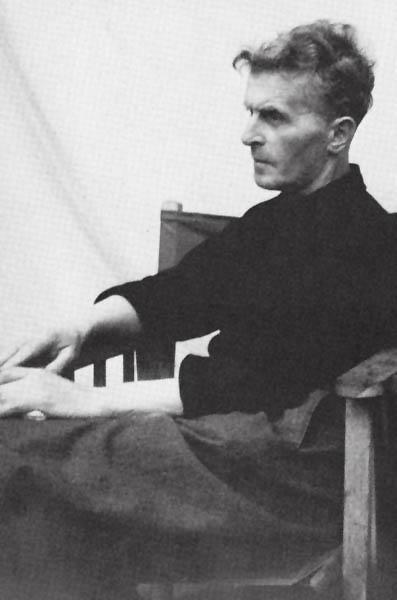

Ludwig Josef Johann Wittgenstein, 1889-1951

1929年にトリニティカレッジから奨学金

を受賞した時に撮影されたもの(部分)/Ludwig Wittgenstein (1930), porträtiert von Moriz Nähr

ウィトゲンシュタイン年譜

Ludwig Josef Johann Wittgenstein, 1889-1951

1929年にトリニティカレッジから奨学金

を受賞した時に撮影されたもの(部分)/Ludwig Wittgenstein (1930), porträtiert von Moriz Nähr

解説:池田光穂

1889年4月26日 生誕

ルー トヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(Ludwig Wittgenstein)はウィーンで誕生:1889年4月26日 ウィーン(オーストリア=ハンガリー帝国)で生まれる。9月26日ドイツ・メスキル ヒにてフ リードリヒ・ハイデガーとヨハンナの第一子としてマルチン・ハイデガー生まれ る

「世紀末ウィーンの文化状況の中で結晶した「ある決定的な問題」とは?そしてそれは哲学者ウィトゲンシュタインの生涯に、いかに貫流したの か?英米分析哲学「論理学や言語哲学者」の文脈でとらえられがちなウィトゲンシュタインの哲学を、故郷ウィーンの文化史・思想史に定位させ、そのあり方を 倫理学者であると喝破した」BOOK database (一部改変) S.トゥールミンとA.ジャニク『ウィトゲンシュタインのウィーン』藤村龍雄訳、平凡社、2001年

1902 長男ハンス自殺、次兄ルドルフ

は1904自殺、三兄クルトは1918年に自殺。

1903年まで 自宅で教育を受ける

1903-06 リンツ高等実科学校(ヒ トラーも在籍している)

1906 シャルロッテンブルグ工科大学 入学:シャルロッテンブルク工科大学(現ベルリン工科大学)で機械工学を学ぶ(〜1908——飛び級卒 業か?)

1908 マンチェスター大学工学部:マ ンチェスター大学のプロジェクトに参加(大気圏上層における凧の挙動)

この間、数学基礎論に関心をもつ。フレーゲのもとで学ぶ、

1911 フレーゲは22歳のウィトゲン

シュタインにラッセルを訪れるように促す(野矢

2006:76)。(秋) バートランド・ラッセルを訪問

1912 トリニティ・カレッジ(ケンブ リッジ)入学:ラッセル、ムーアに師事。ジョン・メイナード・ケインズと親交

1913 ウィーンに帰郷(父の死亡) そのままノルウェーの山荘で過ごす(ケンブリッジには何度か戻るが)。学位論文をめぐって、当局と折衝 したムー アの手紙に、激怒。罵倒の返信を書く。

1914 6月 第1次大戦勃発 8月に

オーストリア=ハンガリー帝国軍に志願。クラコフに着任。トルストイの福音書解説に出会う。ニーチェ選

集なども読む。(自殺願望頻発)

1914 オーストリアハンガリー帝国軍 志願兵。入隊後、トルストイの註釈に感銘を受け「福音書の男」と呼ばれる。

1915 「論理哲学論考」のアイディア と草稿がまとまる

1916 3月 対ロシア砲兵隊に配属。 伍長に昇進。

1916 7月6-7日『論考』の基本的

枠組みが完成したといわれる(星川・石神 2016:241)

1917 ロシア革命の影響で戦線は平穏 化

1918 少尉に昇進。イタリア戦線に。

「論考」の完成、出版社に送るが拒絶される。11月イタリア軍の捕虜になり、収容所に。

11月イタリア軍の捕虜となる。翌年8月釈放。『論理哲学論考』草稿完成

1919-1920 小学校教員養成所

1919 収容所からラッセルに手紙を認める。ケインズの配慮にて、原稿はイギリスに送られ、ラッセルとフレーゲのもとに届く。8月捕虜収 容所から解 放。12月ハーグでラッセルと再会。オーストリアにて教員養成学校に通い、翌年小学校教師となる。

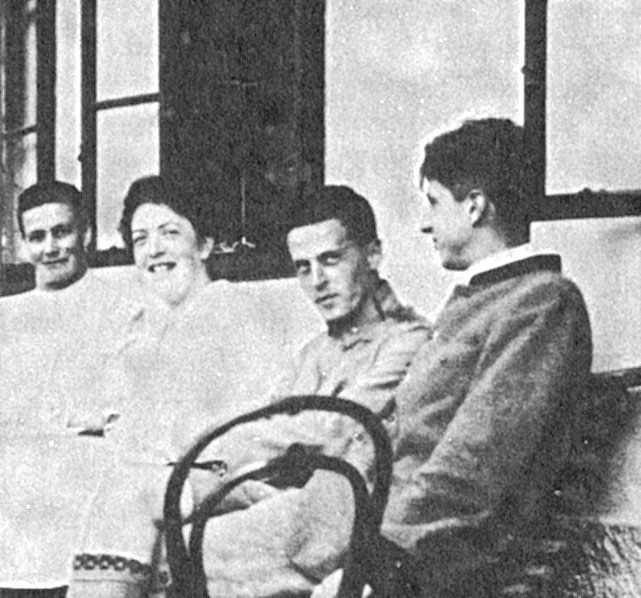

1920年のウィトゲンシュタイン

Ludwig Wittgenstein, schoolteacher, c. 1922

1922-23 1922-33年期:「哲学的文法」「哲学的考察」

1926 小学校教員:『小学生のための語彙集』(1926):オーストリア郊外の複数の学校で教師生活(4月、体罰事件を理由に依願退 職)

1918-1922までの『論理哲学論 考』の翻訳に関するエピソード

「チャールズ・ケイ・オグデン「は、ルートヴィヒ・ウィトゲン シュタインの『論理哲学論考』を英語に翻訳するのを手助けした。ただ、実はその翻訳自体はフランク・ラムゼイによるものである。オグデンは立ち上げ編集者 であって、おそらくラムゼイの別のドイツ語の文献、具体的にはエルンスト・マッハのものに対する識見を見て、翻訳の業務をラムゼイに一任した。バールー フ・デ・スピノザの『神学・政治論(Tractatus Theologico-Politicus)』に倣って英訳版に与えられたラテン語のタイトル(『Tractatus Logico-Philosophicus』)はジョージ・エドワード・ムーアに帰されているが、採用したのはオグデンである。1973年に、Georg Henrik von Wrightがヴィトゲンシュタインの、ラムゼイとの通信も含む『論理哲学論考の英訳に関するコメントを含むC.K.オグデンへの書簡』を編集した」

文献:Letters to C. K. Ogden with comments on the English

translation of the Tractatus Logico-Philosophicus / Ludwig Wittgenstein

; edited with an introduction by G. H. von Wright and an appendix of

letters by Frank Plumpton Ramsey, Oxford : Basil Blackwell. - Boston :

Routledge & K. Paul , c1973.

1922 『論理哲学 論考』出版:英独対訳版『論理哲学論考(Tractatus Logico-Philosophicus)』の出版(→pdfの入手:グーテンベルグ・プロジェクト)https://www.gutenberg.org/files/5740/5740-pdf.pdf.

この年、マルチン・ハイデガー論文『アリストテレスの現象学的解釈──解釈学的状況の提示』(ナトルプ報

告)

1927-29 ウィーン学団との交流

1927 モーリッツ・シュリック(36 年に反ユダヤ主義の学生より射殺される)がストーンボロー邸のウィトゲンシュタインを訪問。

1927 エドムント・フッサールによっ

て創刊された『哲学および現象学研究のための年報』の第8巻においてハイデガー『存在と時間』

の初版を公刊。『現象学の根本 問題』(Die

Grundprobleme der Phänomenologie)

1928 ワイスマンとファイグルと邂逅 (3月)。ケインズとの手紙の交換。(→Ethik und Ästhetik sind Eins)

「わ

たくしの記憶には、もう一つの出来事がはっきりと残っている。オ

ランダの数学者ルイツェン・エグベルトゥス・ヤン・ブラウワーが数学に

おける直観主義についてウィーンで講演するととにきまったとき、ワイスマンとわたくしがヴィトゲンシュタインをうまく説得し、すったもんだ

の末に、やっと

その講演にわれわれと一緒に出席させることができたことがある。講演終了後、ヴィト

ゲンシュタインとわれわれが喫茶店へ行ったとき、大変な出来事が起っ

た。突然、きわめて弁舌さわやかに、ヴィトゲンシュタインが哲学を語り始めたのである——しかも長時間にわたって。たぶんこのことが転機となって、ヴィト

ゲンシュタインは1929年にケンブリッジ大学へ移り、爾後再び哲学者となって、途方もない影響力を発揮しはじめたのである。その結果、まぎれもない騒乱

が英国の哲学界に生じ、それがすぐに米国へもオーストラリアへも波及していった。バートランド・ラッセルはヴィトゲンシュタインの哲学の示した新たな転向

に当惑し、最初は冷たく沈黙を守っていたが、後には公然とこれに反対した。カルナップは、時代の流れにあまり動かされることがなかったから、自己の構成的

な仕事をプラハで、また後にはアメリカで続けていった」(ヘルベルト・ファイグル

1973:233)。ファイグル、ヘルベルト「アメリカのウィーン学

団」藤本隆志訳、Pp.217-280, 『人文科学者・芸術家 』レヴィン他、みすず書房(The Intellectual migration

: Europe and America, 1930-1960 / edited by

Donald Fleming and Bernard Bailyn, Belknap Press of Harvard University

Press (1969))

ヤ ン・ブラウワーの直観主義とは「数学的概念とは数学者の精神 の産物であり、その存在はその構成によって示されるべきだという立場から、無限集合 において、背理法によって、非存在の矛盾から存在を示す証明を認めなかった。そのために、無限集合において「排中律」、すなわち、ある命題は真であるか偽であるかのどちらかであるとい う推論法則を捨てるべきだと主張し、ヒルベルトとの間に有名な論争を引き起こした。ブラウワーとは逆に、 ヒルベルトの形式主義は、排中律(という原則)を守り、数学の無矛盾性を示すためのものと考えることができる」

こ のLWの「転回」のエピソードは、前期の論考、後期の探究というLWの思考史における切断を物語るものであり、人生における徹頭徹尾形而 上学者であった(その論拠はあの有名な論考の「倫理学と美学は同一である」 の部分である)という細川亮一の主張とは共存しない主張である。つまり、後者の細川は、LWの著作全般にみられる超越論的な思考をもって形而上学者とみな す立場 であり、ファ イグルのエピソードは、ブラウワーの直観主義にみられるような、命題の真偽のみで意味の空間を語る前期の思考法から、哲学的概念とは言語がもたらす思考 (精神)の産物であり、哲学的概念の存在は、その構成により示されるべきである、という後期の思考法に移り変わることが、論考をもって学位論文として提出 する前から出発していたのではないかという解釈である。細川のようにLW書物から兆候的に読み取る態度ではなく、ファイグルのエピソードは、人生における 経験が、その人の思考の変えうるということを雄弁に主張するものである。また、これは、トゥルーミンとジャニク(2001)が主張するような、ウィトゲン シュタインは徹頭徹尾ウィーンの知的環境のなかで知的成熟を遂げた首尾一貫した倫理学者であった、という主張とも異なる。

+++

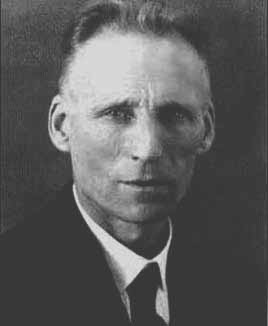

L.E.J.

Brouwer (27 February 1881 – 2 December 1966)

1929 ケンブリッジに舞い戻る(16 年ぶり)。『論考』を学位論文として提出。トリニティ・カレッジ・フェロー

「さて、神が到着した。私は5時15分の列車でやってきた彼にあった」——ジョン・メイナード・ケインズからリディア・ロポコーヴァへの手 紙(1929年1月18日)

1929「倫

理学講話」

1931 6月19日以降フレーザー『金枝篇』に関心をもち。7月以降では771ページに及ぶタイプを打たせた。この原稿は、死後アンスコ ムにより発見される。その一部(?)はE. Beversluis による英訳により, Remarks on Frazer's Golden Bough, として、Synthese 17:233-253, 1967 として公刊されるが、これはその「第 I 部」に相当する。(→フレーザー「金枝篇」について:パスワード付き)

1933-1935年期:「黄色本」「青色本」「茶色本」/1933年はヒトラーがワイマール憲法を停止して全権を掌握した年でもある(→ 「ナチス年表」)

1936-1945年期:「哲学探究」1〜400節

1938年ナチスドイツ・オーストリア併合(→「アンシュルス」)

1939(50歳)ケンブリッジ大学教授 (哲学):2月ムーアの後釜として、ケンブリッジ大学哲学教授になる。4月英国の市民権(国籍)を取 得。

1940 アイザイア・バーリンとの邂逅[→リンク]

1943 ニューキャッスルの王立ビクトリア病院で実験助手(〜1944)。

1944 10月 ケンブリッジで講義再開(『探究』189-421節を執筆)

1946 10月25日「火掻き棒事件」/『探究』422-693節を 執筆

1947 12月ケンブリッジ大学教授職を辞任。

1948 フレーザー『金枝篇』に対する註釈が記載される。Remarks on Frazer's Golden Bough, として、Synthese 17:233-253, 1967 として公刊されるが、これはその「第 II 部」に相当する。

1949 前立腺がんの診断。『哲学探 究』原稿の完成

1949年7月-10月 渡米、ノーマン・マルコム宅に寄寓する。感動すると「こりゃすげえ!(Hot Ziggety!)」を連発する(マルコム 1998:128; Malcom 1958:85)。また、これ以上手を加える必要が無いときに(文脈に応じてだが)「血塗られたものは捨てておけ!(Leave the bloody thing alone!)」[Malcom 1958:85, the italics are sic]とも叫んだという。

11月 帰国後、前立腺がんと診断される。ウィーンにいき、自宅保管のノートの焼却させる。ストンボロー邸の「秘密の日記」「草稿1914

-1916」は難を免れる。

1949-51年期:「確実性の問題」

1950 4月アンスコム宅に寄寓。11

月、ベヴァン医師宅に寄寓。

One of the last photographs taken of Wittgenstein, in the garden

of Georg Henrik von Wrights' home in Cambridge, Summer 1950;

Wittgenstein had taken the sheet from his bed and draped it behind him

1951

4月27日午後、散歩後に発作。28日意識を失う。4月29日死亡。亡くなる1〜2か月ほど前から主治医のベヴァン医師自宅に寄寓。意識を 失う前に、バベン夫人に「ボクの人生はすばらしかっ た!と彼らに言ってください('Tell them I've had a wonderful life!')」と告げる。彼らとは、マルコムの 弁によると「彼の親しい友人たち」のことを指していることは明らかだという(Malcom 1958:100)。5月1日埋葬。

Wittgenstein on his deathbed, 1951

1953 『哲学探究』死後2年後に公刊

野家啓一による「探究」の分類(野家 2013:xvi)

| 1-88 | 言語ゲームと意味の使用説 |

| 89-133 |

論理学と哲学 |

| 134-242 |

規則に従う |

| 243-315 |

私的言語の議論 |

| 316-693 |

心理学の哲学 |

関連人物集

関連リンク集

文献

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

++

☆

☆

☆