|

|

Aletheia

Main article: Aletheia

(Ancient Greek: ἀλήθεια)

Heidegger's idea of aletheia, or disclosure (Erschlossenheit), was an

attempt to make sense of how things in the world appear to human beings

as part of an opening in intelligibility, as "unclosedness" or

"unconcealedness". (This is Heidegger's usual reading of aletheia as

Unverborgenheit, "unconcealment".)[1] It is closely related to the

notion of world disclosure, the way in which things get their sense as

part of a holistically structured, pre-interpreted background of

meaning. Initially, Heidegger wanted aletheia to stand for a

re-interpreted definition of truth. However, he later corrected the

association of aletheia with truth.

|

アレセイア

主な記事 アレセイア

(古代ギリシャ語:ἀλήθεια)

ハイデガーが提唱したアレテイア、すなわち開示(Erschlossenheit)の考え方は、世界の物事が「閉じられないもの」あるいは「隠されていな

いもの」として、理解可能性の開口の一部として人間にどのように見えるかを理解しようとする試みであった。(これはハイデガーがアレテイアを

Unverborgenheit、「隠蔽されていないもの」と読む常套句である)[1]。それは世界開示の概念、つまり全体論的に構造化され、あらかじめ

解釈された意味の背景の一部として物事が意味を持つようになる方法と密接に関連している。当初、ハイデガーはアレテイアを真理の再解釈された定義に立てた

いと考えていた。しかし、ハイデガーは後に、アレテイアと真理との結びつきを修正した。

|

|

|

Apophantic

(German: apophantisch)

An assertion (as opposed to a question, a doubt or a more expressive

sense) is apophantic. It is a statement that covers up meaning and

instead gives something present-at-hand. For instance, "The President

is on vacation", and, "Salt is Sodium Chloride" are sentences that,

because of their apophantic character, can easily be picked up and

repeated in news and gossip by 'The They.' However, the real

ready-to-hand meaning and context may be lost.

|

アポファンティック

(ドイツ語:apophantisch)

疑問や疑念、より表現的な意味とは対照的に)断定はアポファンテックである。それは、意味を覆い隠し、代わりに手近なものを与える文である。例えば、「大

統領は休暇中です」、「塩は塩化ナトリウムです」などは、そのアポファンテックな性格から、ニュースやゴシップの中で「彼ら」が簡単に取り上げ、繰り返す

ことができる文章である。しかし、すぐに使える本当の意味や文脈は失われてしまうかもしれない。

|

|

|

Being-with

(German: Mitsein)

The term "Being-with" refers to an ontological characteristic of the

human being, that it is always already[a] with others of its kind. This

assertion is to be understood not as a factual statement about an

individual, that they are at the moment in spatial proximity to one or

more other individuals, but rather a statement about the being of every

human, that in the structures of its being-in-the-world one finds an

implicit reference to other humans, as one could not live without

others. Humans have been called (by others, not by Heidegger)

"ultrasocial"[7] and "obligatorily gregarious".[8] Heidegger, from his

phenomenological perspective, calls this feature of human life

"Being-with" (Mitsein), and says it is essential to being human,[9]

classifying it as inauthentic when a person fails to recognize how

much, and in what ways, someone thinks of themself, and how they

habitually behave as influenced by our social surroundings. Heidegger

classifies it as authentic when someone pays attention to that

influence and decides independently whether to go along with it or not.

Living entirely without such influence, however, is not an option in

the Heideggerian view.

|

存在-共にあること

(ドイツ語:Mitsein)

「存在-共にあること」という用語は、人間の本質的特性を指し、それは常にすでに同類の他者とともに存在しているということである。この主張は、個々人に

ついて、彼らが現時点で1人または複数の他の個体と空間的に近接しているという事実を述べたものではなく、むしろ、人間存在の本質について述べたものであ

り、人間は、他者なしには生きられないという意味で、世界に存在するという構造において、他の人間に対する暗黙の言及を見出すというものである。人間は

(ハイデガーではなく、他の人々によって)「超社会的」[7]、「強制的に社交的」[8]であると称されてきた。ハイデガーは、現象学的な観点から、人間

の生活の特徴を「共に存在すること」(Mitsein)と呼び、 人間であることの本質的な要素であるとし、[9]

ある人が、自分自身について他人がどれほど、またどのような形で考えているか、また、周囲の社会環境に影響されて習慣的にどのような行動を取っているかを

認識できない場合、それは不誠実であると分類している。

ハイデガーは、その影響に注意を払い、それに従うかどうかを独自に判断する場合は、本物であると分類している。

しかし、ハイデガーの考えでは、そのような影響を一切受けずに生きることは選択肢にはない。

|

|

|

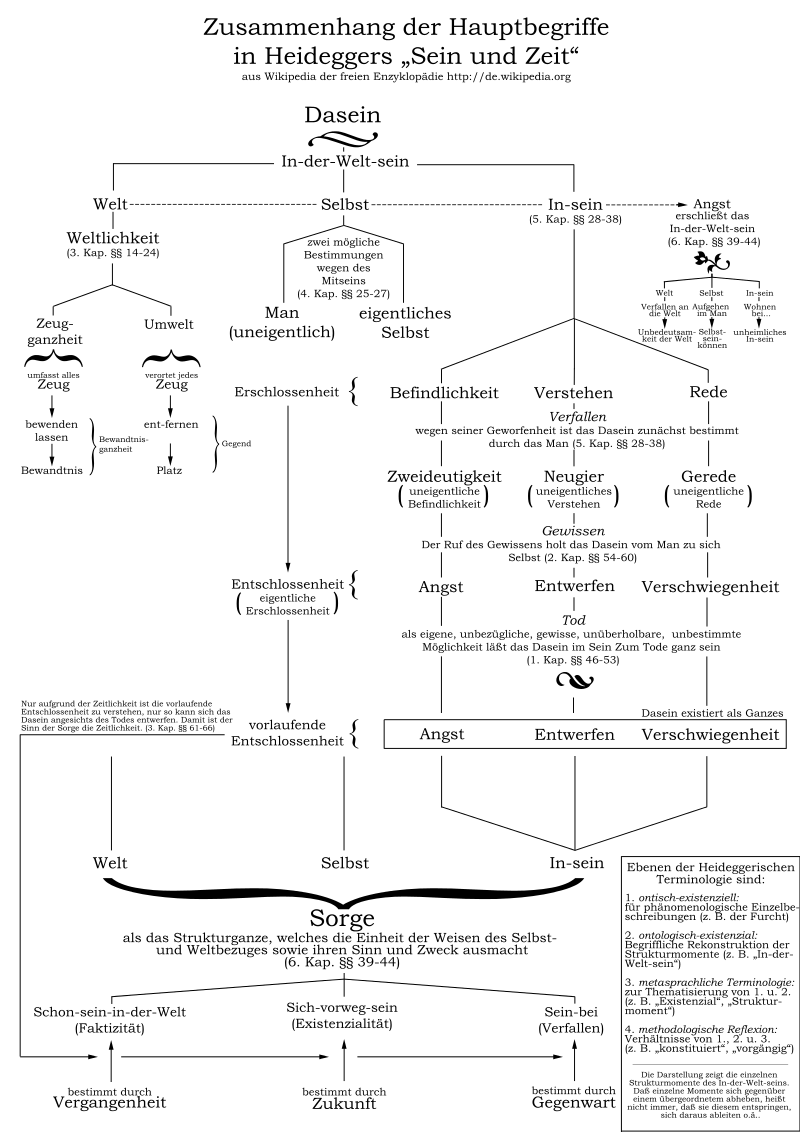

Care (or concern)

(German: Sorge)

A fundamental basis of being-in-the-world is, for Heidegger, not matter

or spirit but care:

Dasein's facticity is such that its Being-in-the-world has always

dispersed itself or even split itself up into definite ways of

Being-in. The multiplicity of these is indicated by the following

examples: having to do with something, producing something, attending

to something and looking after it, making use of something, giving

something up and letting it go, undertaking, accomplishing, evincing,

interrogating, considering, discussing, determining....[10]

All these ways of Being-in have concern (Sorge, care) as their kind of

Being. Just as the scientist might investigate or search, and presume

neutrality, it can be seen that beneath this there is the mood, the

concern of the scientist to discover, to reveal new ideas or theories

and to attempt to level off temporal aspects.

|

ケア(または関心)

(ドイツ語:Sorge)

ハイデガーにとって、世界に存在するという根本的な基盤は、物質でも精神でもなく、ケアである。

存在者の事実性は、その世界における存在が常に自己を分散させ、あるいは自己を明確な存在の仕方へと分裂させるようなものである。これらの多様性は、次の

ような例によって示される。何かに関わり、何かを生み出し、何かを気にかけ、それを世話し、何かを利用し、何かを手放し、何かを放棄し、何かを引き受け、

何かを達成し、何かを明らかにし、何かを問いかけ、何かを考察し、何かを議論し、何かを決定する。

こうした「存在」のあり方はすべて、そのあり方の一種として「心配(Sorge、ケア)」を伴う。科学者が調査や探索を行い、中立性を仮定するのと同様

に、その下には、新しいアイデアや理論を発見し、明らかにし、一時的な側面を平準化しようとする科学者の気質、心配があることがわかる。

|

|

|

Clearing

(German: Lichtung)

In German, the word Lichtung means a clearing, as in, for example, a

clearing in the woods. Since its root is the German word for light

(Licht), it is sometimes also translated as "lighting", and in

Heidegger's work it refers to the necessity of a clearing in which

anything at all can appear, the clearing in which some thing or idea

can show itself, or be unconcealed.[11] Note the relation that this has

to Aletheia (see the article Aletheia and the #Aletheia section of this

article) and disclosure.

Beings (Seiende, plural: Seienden), but not Being itself (Sein), stand

out as if in a clearing, or physically, as if in a space. Thus, Hubert

Dreyfus writes, "things show up in the light of our understanding of

being."[12] Thus the clearing makes possible the disclosure of beings

(Seienden), and also access to Dasein's own being. The clearing is not,

itself, an entity that can be known directly, in the sense in which we

know about the entities of the world. As Heidegger writes in On the

Origin of the Work of Art:

In the midst of being as a whole an open place occurs. There is a

clearing, a lighting. Thought of in reference to what is, to beings,

this clearing is in a greater degree than are beings. This open center

is therefore not surrounded by what is; rather, the lighting center

itself encircles all that is, like the Nothing which we scarcely know.

That which is can only be, as a being, if it stands within and stands

out within what is lighted in this clearing. Only this clearing grants

and guarantees to us humans a passage to those beings that we ourselves

are not, and access to the being that we ourselves are.[13]

|

開けた場所

(ドイツ語:Lichtung)

ドイツ語で「Lichtung」とは、例えば森の中の空き地のような開けた場所を意味する。その語源はドイツ語で「光」を意味するLichtであるため、

「照明」と訳されることもある。ハイデガーの著作では、この「開けた場所」は、あらゆるものが現れることのできる場所、何かしらの物や考えが姿を現すこと

のできる場所、あるいは隠されたものが明らかになることのできる場所であるとされている。

存在(Seiende、複数形:Seienden)は、存在そのもの(Sein)ではないが、まるで空き地のように際立っている。あるいは物理的には、ま

るで空間のように際立っている。したがって、フーベルト・ドレイファスは「存在は、我々の存在に対する理解の光の中で姿を現す」と書いている。[12]

したがって、空き地は存在(Seienden)の開示を可能にし、また、存在そのものへのアクセスも可能にする。しかし、その空間自体は、私たちが世界の

存在について知っているような意味で、直接的に知ることができる存在ではない。ハイデッガーは『芸術作品の起源について』の中で次のように書いている。

「存在の全体の中で、開かれた場所が生じる。そこには空間があり、照明がある。存在について考えた場合、この空間は存在よりも大きな存在である。この開か

れた中心は、存在するものに囲まれているのではなく、むしろ、照明の中心そのものが、私たちがほとんど知らない「無」のように、存在するものすべてを取り

囲んでいる。存在するものは、この開けた場所で照明されているものの中に立ち、その中から突出している場合にのみ、存在するものたり得る。この開けた場所

だけが、私たち人間に、私たち自身ではない存在への通路と、私たち自身である存在へのアクセスを保証し、与えてくれるのだ。[13]

|

|

|

Destruktion

Founded in the work of Martin Luther,[14] Heidegger conceptualises

philosophy as the task of destroying ontological concepts, including

ordinary everyday meanings of words like time, history, being, theory,

death, mind, body, matter, logic etc.:

When tradition thus becomes master, it does so in such a way that what

it 'transmits' is made so inaccessible, proximally and for the most

part, that it rather becomes concealed. Tradition takes what has come

down to us and delivers it over to self-evidence; it blocks our access

to those primordial 'sources' from which the categories and concepts

handed down to us have been in part quite genuinely drawn. Indeed it

makes us forget that they have had such an origin, and makes us suppose

that the necessity of going back to these sources is something which we

need not even understand. (Being and Time, p. 43)

Heidegger considers that tradition can become calcified here and there:

If the question of Being is to have its own history made transparent,

then this hardened tradition must be loosened up, and the concealments

which it has brought about dissolved. We understand this task as one in

which by taking the question of Being as our clue we are to destroy the

traditional content of ancient ontology until we arrive at those

primordial experiences in which we achieved our first ways of

determining the nature of Being—the ways which have guided us ever

since. (Being and Time, p. 44)

Heidegger then remarks on the positivity of his project of Destruktion:

...it has nothing to do with a vicious relativizing of ontological

standpoints. But this destruction is just as far from having the

negative sense of shaking off the ontological tradition. We must, on

the contrary, stake out the positive possibilities of that tradition,

and this means keeping it within its limits; and these in turn are

given factically in the way the question is formulated at the time, and

in the way the possible field for investigation is thus bounded off. On

its negative side, this destruction does not relate itself toward the

past; its criticism is aimed at 'today' and at the prevalent way of

treating the history of ontology. .. But to bury the past in nullity

(Nichtigkeit) is not the purpose of this destruction; its aim is

positive; its negative function remains unexpressed and indirect.

(Being and Time, p. 44)

|

破壊

マルティン・ルターの仕事に端を発する[14]ハイデッガーは、哲学を存在論的概念を破壊する作業として概念化し、時間、歴史、存在、理論、死、心、身

体、物質、論理などといった日常的な言葉の意味も含む。

伝統がこのように支配者となる場合、伝統が「伝える」ものがほとんどの場合、ほとんど手の届かないものとなるような方法でそうなる。伝統は、私たちに伝え

られたものを自明のものとして受け入れ、私たちに受け継がれてきたカテゴリーや概念が部分的に純粋に引き出された根源的な「源」へのアクセスを妨げる。実

際、それらがそのような起源を持っていたことを忘れさせ、それらの源に立ち返る必要性は理解する必要さえないものだと考えさせる。(『存在と時間』、43

ページ)

ハイデッガーは、伝統がいたるところで硬直化している可能性があると考える。

存在の問題が独自の歴史を透明化させるのであれば、この硬直化した伝統は緩められ、それがもたらした隠蔽は解消されなければならない。我々は、この課題

を、存在の問いを糸口として、古代の存在論の伝統的な内容を破壊し、存在の本質を決定する最初の方法、すなわちそれ以来我々を導いてきた方法を達成した原

初の経験に到達するまで続けるものとして理解している。(『存在と時間』、44ページ)

その後、ハイデガーは自身の「破壊」プロジェクトの肯定性について次のように述べている。

それは、存在論的観点の悪質な相対化とは何の関係もない。しかし、この破壊は、存在論的伝統を否定するという否定的な意味合いとは全く異なる。それどころ

か、我々は、その伝統の肯定的な可能性を主張しなければならない。そして、それはその限界内に留まることを意味する。そして、その限界は、その時代におけ

る問題の定式化の仕方、そして、調査の可能な分野がこのように限定される仕方において、事実上与えられる。否定的な面では、この破壊は過去とは関係を持た

ない。その批判は「今日」に向けられ、存在論の歴史の一般的な扱い方に向けられている。しかし、過去を無効(Nichtigkeit)に葬ることがこの破

壊の目的ではない。その目的は肯定的であり、否定的な機能は表現されず間接的なままである。(『存在と時間』、p. 44) |

|

|

Dasein

This section possibly contains original research. Please improve it by

verifying the claims made and adding inline citations. Statements

consisting only of original research should be removed. (June 2021)

(Learn how and when to remove this message)

Main article: Dasein

In his effort to redefine man, Heidegger introduces a statement: 'the

ownmost of Dasein consists in its existence'.[15] Heidegger

conceptualises existence around the unique qualities of man, which he

considers "its own being is an issue for it".[16] In the Heideggerian

view, man defines its own being through its actions and choices, and is

able to choose amongst possibilities, actualizing at least one of the

possibilities available while closing off others in the process. This

grasping of only some possibilities defines man as one kind of self

rather than another: a dishonest choice defines a person as dishonest,

fixing broken windows defines a person as a glazier, and so on. These

choices are made continually and on a daily basis, and so man is able

to define itself as it moves along. Therefore, living the life of a

person is a matter of constantly taking a stand on one's sense of self,

and one's sense of self being defined by taking that stand. As no

choice is 'once and for always', man has to continually keep on

choosing for his sense of self.

Added to this is that the being of everything else on the planet poses

an issue for man, as humanity deals with things as what they are and

persons as who they are. Only persons, for example, relate to others as

meaningful and fitting meaningfully into and with other things and/or

activities. Only man, being that is in the manner of existence, can

encounter another entity in its instrumental character. Again, 'to be

an issue' means to be concerned about something and to care for

something. In other words, being of Dasein as existence is so

constituted that in its very being it has a caring relationship to its

own being. This relationship is not a theoretical or self-reflective

one, but rather a pre-theoretical one which Heidegger calls a relation

or compartment of understanding. Dasein understands itself in its own

being or Dasein is in the manner that its being is always disclosed to

it. It is this disclosure of being that differentiates Dasein from all

other beings. This manner of being of Dasein to which it relates or

comports itself is called 'existence'.[17] Further, it is essential to

have a clear understanding of the term 'ownmost'. It is the English

rendering of the German wesen translated usually as 'essence' (the

'what'ness). The verbal form of German term wesen comes closer to the

Indian root vasati, which means dwelling, living, growing, maturing,

moving etc. Thus, this verbal dynamic character implied in the word

wesen is to be kept in mind to understand the nuance of the

Heideggerian usage of 'existence'. If traditionally wesen had been

translated as essence in the sense of 'whatness', for Heidegger such a

translation is unfit to understand what is uniquely human. Heidegger

takes the form of existence from the Latin word ex-sistere (to stand

out of itself) with an indication of the unique characteristic of the

being of man in terms of a dynamic 'how' as against the traditional

conception in terms of 'whatness'. Hence existence for Heidegger means

how Dasein in its very way of being is always outside itself in a

relationship of relating, caring as opposed to a relationship of

cognitive understanding to other innerworldly beings. Thereby, it is to

differentiate strictly, what is ownmost to Dasein from that of other

modes of beings that Heidegger uses the term 'existence' for the being

of man. For what is ownmost to other modes of beings, he uses the term

present-at-hand. The various elements of Existence are called

'existentials' and that of what is present-at-hand are called the

'categories'. According to Heidegger "man alone exists, all other

things are (they don't exist)". It is important to understand that this

notion of 'existence' as what is ownmost to man is not a static concept

to be defined once and for all in terms of a content, but has to be

understood in terms of something that is to be enacted that varies from

individual to individual and from time to time unlike other beings that

have a fixed essence. That being whose ownmost is in the manner of

existence is called Dasein. In German, da has a spatial connotation of

either being 'there' or 'here'. Dasein thus can mean simply "being

there or here". In German, it could also refer to the existence (as

opposed to the essence) of something, especially that of man. However,

Heidegger invests this term with a new ontological meaning. The German

term Dasein consists of two components: Da and sein. In the

Heideggerian usage, the suffix -sein stands for the being of man in the

manner of existence and Da- stands for a three-fold disclosure.

According to Heidegger, the being of man is in the manner of a

threefold disclosure. That is, the ontological uniqueness of man

consists in the fact that its being becomes the da/sphere, where not

only its own being, but the being of other non-human beings as well as

the phenomenon of world is disclosed to Dasein because of which it can

encounter the innerworldly beings in their worlding character. Hence,

for Heidegger the term Dasein is a title for the ontological structure

of the ontical human being.

|

存在

この節には、もしかするとオリジナル研究が含まれているかもしれない。主張を検証し、インラインで引用を追加することで、それを改善してください。オリジ

ナル研究のみで構成されるステートメントは削除すべきである。(2021年6月)(どのように、いつこのメッセージを削除するか学ぶ)

詳細は「存在」を参照

人間を再定義する試みにおいて、ハイデガーは「存在の最も本質的なものは、その存在にある」という主張を提示している。[15]

ハイデガーは、人間独自の性質を軸に存在を概念化し、人間は「その存在自体が問題である」と考える。[16] 問題である」と考える。[16]

ハイデガーの考えでは、人間は自らの行動や選択によって自己を定義し、可能性の中から選択することができ、その過程で他の可能性を排除しながら、少なくと

も一つの可能性を実現することができる。このように、一部の可能性のみを把握することで、人間は別の自己ではなく、ある種の自己として定義される。不誠実

な選択は人を不誠実な人間と定義し、割れた窓の修理は人をガラス職人と定義する、といった具合である。これらの選択は絶え間なく、日常的に行われるため、

人は自らを定義しながら進んでいくことができる。したがって、人の人生とは、自己の感覚に対して常に立ち位置を定めることである。自己の感覚は、その立ち

位置を定めることによって定義される。一度きりの選択などないため、人は自己の感覚のために絶えず選択を続けなければならない。

これに加えて、地球上のあらゆるものの存在は人間にとって問題となる。なぜなら、人間は物事をありのままに扱い、人をその人として扱うからだ。例えば、人

間だけが他の物や活動と意味のある関係を築き、それらに意味を与えることができる。存在の仕方において人間だけが、道具的な性格を持つ別の存在と遭遇する

ことができる。繰り返しになるが、「問題となる」とは、何かについて懸念を抱き、何かを気にかけることを意味する。言い換えれば、存在としての実存は、そ

の存在そのものにおいて、自身の存在に対して思いやりを持つ関係を持つように構成されている。この関係は理論的または自己反省的なものではなく、むしろハ

イデガーが「理解の関係」または「理解の区分」と呼ぶ、理論以前の関係である。

存在は、その存在において自らを理解する、または存在は、その存在が常にそれに対して明らかにされる方法において存在する。

存在が他のあらゆる存在と異なるのは、この存在の開示である。この「存在」のあり方は、それが関係する、あるいはそれにふさわしい「存在」のあり方であ

り、「存在」と呼ばれる。[17]

さらに、「最も自分らしい」という用語を明確に理解することが不可欠である。これは通常「本質」(「何々らしさ」)と訳されるドイツ語の「本性」の英語訳

である。ドイツ語の「本性」の動詞形は、インドの語根「vasati」に近く、これは「住まい」、「生活」、「成長」、「成熟」、「移動」などを意味す

る。したがって、ハイデガーの「存在」の用法のニュアンスを理解するには、この動的な性格を持つ「存在」という言葉に留意する必要がある。もし伝統的に

「存在」が「本質」と訳されてきたのであれば、ハイデガーにとってそのような訳は人間独自の本質を理解するには不適切である。ハイデガーは、存在の形をラ

テン語のex-sistere(それ自体から突出する)から取り、従来の「whatness」という概念に対する動的な「how」という観点から、人間存

在の独自な特徴を示している。したがって、ハイデガーにとっての存在とは、存在のあり方そのものであるDaseinが、他の内界の存在に対する認知理解の

関係とは対照的に、関わり合い、思いやる関係において、常にそれ自体の外にあることを意味する。したがって、厳密に区別するために、ハイデガーは人間の本

質を指すのに「存在」という言葉を使用している。人間以外の存在の本質を指すには、「手近にあるもの」という言葉を使用している。存在のさまざまな要素は

「存在論的」と呼ばれ、手近にあるものは「範疇」と呼ばれる。ハイデッガーによれば、「人間だけが存在し、他のすべてのものは存在しない」という。人間に

とって最も本質的なものとしての「存在」という概念は、一度だけ定義される静的な概念ではなく、固定された本質を持つ他の存在とは異なり、個人によって、

また時によって異なる行為として理解されるべきものであることを理解することが重要である。存在の仕方において最も本質的な存在を「存在」と呼ぶ。ドイツ

語の「da」には、「そこ」または「ここ」という空間的な意味合いがある。したがって、「存在」は「そこにある」または「ここにいる」という意味になる。

ドイツ語では、特に人間について、本質とは対照的な存在を指すこともある。しかし、ハイデガーは、この用語に新たな存在論的な意味を与えた。ドイツ語の

「存在」という用語は、「da」と「sein」の2つの要素で構成される。ハイデガーの用法では、接尾辞 -sein

は存在の仕方における人間の存在を表し、Da-

は3つの側面での開示を表す。ハイデガーによれば、人間の存在は3つの側面での開示の仕方にある。つまり、人間の本質的な独自性は、その存在が

「da/sphere(存在の場)」となるという事実にある。そこでは、自身の存在だけでなく、人間以外の存在や世界の現象も、それが世界化の性格を持つ

内界の存在と遭遇できるという理由から、Daseinに開示される。したがって、ハイデガーにとってDaseinという用語は、存在論的な人間の本質的な

構造を表す名称である。

|

|

|

Disclosure

Main article: World disclosure

Further information: Reflective disclosure

(German: Erschlossenheit)

Hubert Dreyfus and Charles Spinosa write that: "According to Heidegger

our nature is to be world disclosers. That is, by means of our

equipment and coordinated practices we human beings open coherent,

distinct contexts or worlds in which we perceive, feel, act, and

think."[18]

Heidegger scholar Nikolas Kompridis writes: "World disclosure refers,

with deliberate ambiguity, to a process which actually occurs at two

different levels. At one level, it refers to the disclosure of an

already interpreted, symbolically structured world; the world, that is,

within which we always already find ourselves. At another level, it

refers as much to the disclosure of new horizons of meaning as to the

disclosure of previously hidden or unthematized dimensions of

meaning."[19]

|

開示

詳細は「世界開示」を参照

さらに詳しい情報:反映的開示

(ドイツ語:Erschlossenheit

フーベルト・ドレイファスとチャールズ・スピノザは次のように書いている。「ハイデガーによれば、我々の本性は世界を明らかにすることである。つまり、我

々人間は、我々の能力と協調的な実践によって、一貫性のある、明確な文脈や世界を開示し、それによって我々は知覚し、感じ、行動し、考えるのである。」

[18]

ハイデッガー学者のニコラス・コンプリディスは次のように書いている。「世界開示とは、意図的に曖昧さを残した表現で、実際には2つの異なるレベルで起こ

るプロセスを指している。1つのレベルでは、すでに解釈され、象徴的に構造化された世界の開示を指している。つまり、私たちが常にすでに存在している世界

である。もう1つのレベルでは、隠されていたり、テーマ化されていなかった意味の次元の開示と同様に、新しい意味の地平の開示を指している。」[19] |

|

|

Discourse

(German: Rede) The ontological-existential structure of Dasein consists

of "thrownness" (Geworfenheit), "projection" (Entwurf), and

"being-along-with"/"engagement" (Sein-bei). These three basic features

of existence are inseparably bound to "discourse" (Rede), understood as

the deepest unfolding of language.[20]

|

言説

(ドイツ語:Rede)

存在の存在論的・実存的構造は、「投げ出されたもの」(Geworfenheit)、「計画」(Entwurf)、「ともに存在するもの/関与」

(Sein-bei)から成る。存在のこれら3つの基本的な特徴は、「言説」(Rede)と不可分に結びついている。言説は、言語の最も深い展開として理

解される。[20] |

|

|

Equipment

This section does not cite any sources. Please help improve this

section by adding citations to reliable sources. Unsourced material may

be challenged and removed. (June 2021) (Learn how and when to remove

this message)

(German: das Zeug) Das Zeug refers to an object in the world with which

one has meaningful dealings. A nearly un-translatable term, Heidegger's

equipment can be thought of as a collective noun, so that it is never

appropriate to call something 'an equipment'. Instead, its use often

reflects it to mean a tool, or as an "in-order-to" for Dasein. Tools,

in this collective sense, and in being ready-to-hand, always exist in a

network of other tools and organizations, e.g., the paper is on a desk

in a room at a university. It is inappropriate usually to see such

equipment on its own or as something present-at-hand.

Another, less prosaic, way of thinking of 'equipment' is as 'stuff one

can work with' around us, along with its context. "The paper one can do

things with, from the desk, in the university, in the city, on the

world, in the universe." 'Equipment' refers to the thing, and its

usefulness possibilities, and its context.

|

装置

この節には出典が全く示されていない。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。出典のない項目は、異議申し立てにより削除される場合がありま

す。 (2021年6月) (Learn how and when to remove this message)

(ドイツ語:das Zeug)「Das

Zeug」は、人が意味のある関わりを持つ世界の物体を指す。ほとんど翻訳不可能な用語であるが、ハイデガーの「装備」は集合名詞として考えることができ

る。そのため、何かを「装備」と呼ぶことは決して適切ではない。むしろ、その使用は、道具や、あるいは「~するために」という意味で使われることが多い。

道具は、この集合的な意味において、また、すぐに使える状態で、常に他の道具や組織のネットワークの中に存在している。例えば、紙は大学の部屋の机の上に

ある。このような道具を単独で、あるいは手元にあるものとして見るのは通常不適切である。

「設備」について、より現実離れしていない別の考え方として、身の回りの「使えるもの」として、その文脈とともに考える方法がある。「大学、都市、世界、

宇宙にある机の上にある、何かができる紙」である。「設備」とは、そのもの、その有用性、可能性、そしてその文脈を指す。

|

|

|

Ereignis

Ereignis is translated often as "an event", but is better understood in

terms of something "coming into view". It comes from the German prefix,

er-, comparable to 're-' in English, and äugen, to look.[21][22] It is

a noun coming from a reflexive verb. Note that the German prefix er-

also can connote an end or a fatality. A recent translation of the word

by Kenneth Maly and Parvis Emad renders the word as "enowning"; that in

connection with things that arise and appear, that they are arising

'into their own'. Hubert Dreyfus defined the term as "things coming

into themselves by belonging together".

Ereignis appears in Heidegger's later works and is not easily

summarized. The most sustained treatment of the theme occurs in the

cryptic and difficult Contributions to Philosophy. In the following

quotation he associates it with the fundamental idea of concern from

Being and Time, the English etymology of con-cern is similar to that of

the German:

...we must return to what we call a concern. The word Ereignis

(concern) has been lifted from organically developing language.

Er-eignen (to concern) means, originally, to distinguish or discern

which one's eyes see, and in seeing calling to oneself, ap-propriate.

The word con-cern we shall now harness as a theme word in the service

of thought.[23]

|

Ereignis

Ereignisは「イベント」と訳されることが多いが、「視界に入る」という意味で理解するのがより適切である。これはドイツ語の接頭辞er-に由来

し、英語の「re-」に相当し、äugen(見る)に由来する。[21][22]

これは再帰動詞に由来する名詞である。ドイツ語の接頭辞er-は、終わりや不運を暗示することもある。ケネス・マリーとパルヴィス・エマッドによる最近の

訳では、この単語は「enowning」と訳されている。つまり、生じ、現れるものに関連して、それらが「自分自身の中に」生じていることを意味する。ハ

バート・ドレイファスは、この用語を「結びつきによって自分自身に帰属するもの」と定義している。

Ereignisはハイデガーの晩年の著作にも登場するが、簡単に要約できるものではない。このテーマに関する最も詳細な考察は、難解な『哲学への寄与』

に見られる。次の引用では、彼は『存在と時間』の根本的な考えと関連付けている。英語の「コンサーン」の語源はドイツ語のそれと似ている。

...私たちは「懸念」と呼ぶものに立ち返らなければならない。Ereignis(懸念)という言葉は、有機的に発展する言語から取り出されたものであ

る。Er-eignen(懸念)は、もともとは、自分の目で見て識別し、見ながら自分に呼びかけ、所有することを意味する。con-cernという言葉

は、私たちが思考のテーマとして活用するものである。[23] |

|

|

Existence

Main article: § Dasein

(German: Existenz)

|

存在

詳細は「§ 存在」を参照

(ドイツ語:Existenz)

|

|

|

Existentiell

Main article: Existentiell

(German: Existenziell)

|

Existential

詳細は「Existential」を参照

(ドイツ語: Existenziell)

|

|

|

Fundamental ontology

Traditional ontology asks "Why is there anything?", whereas Heidegger's

fundamental ontology asks "What does it mean for something to be?".

Taylor Carman writes (2003) that Heidegger's "fundamental ontology" is

fundamental relative to traditional ontology in that it concerns "what

any understanding of entities necessarily presupposes, namely, our

understanding of that in virtue of which entities are entities."[24]

|

根本的な存在論

従来の存在論は「なぜ何かがあるのか?」という問いを立てるが、ハイデガーの根本的な存在論は「何かがあるとはどういうことか?」と問う。テイラー・カー

マンは、ハイデガーの「根本的な存在論」は、従来の存在論と比較して根本的なものであると述べている。なぜなら、それは「実体のあらゆる理解が必然的に前

提としているもの、すなわち、実体が実体であることの理由である我々の理解」に関係しているからである。[24]

|

|

|

Gelassenheit

For the understanding of Gelassenheit in the Anabaptist tradition, see

Ordnung § Gelassenheit.

Often translated as "releasement",[25] Heidegger's concept of

Gelassenheit has been explained as "the spirit of disponibilité

[availability] before What-Is which permits us simply to let things be

in whatever may be their uncertainty and their mystery."[26] Heidegger

elaborated the idea of Gelassenheit in 1959, with a homonymous volume

which includes two texts: a 1955 talk entitled simply Gelassenheit,[27]

and a 'conversation' (Gespräch) entitled Zur Erörterung der

Gelassenheit: Aus einem Feldweggespräch über das Denken[28] ("Towards

an Explication of Gelassenheit: From a Conversation on a Country Path

about Thinking",[29] or "Toward an Emplacing Discussion [Erörterung] of

Releasement [Gelassenheit]: From a Country Path Conversation about

Thinking").[30] An English translation of this text was published in

1966 as "Conversation on a Country Path about Thinking".[30][31]

Heidegger borrowed the term from the Christian mystical tradition,

proximately from Meister Eckhart.[29][32][33]

|

ゲラッセンハイト

ゲラッセンハイトをアナバプテストの伝統で理解する場合は、オルドゥング § ゲラッセンハイトを参照のこと。

ゲラッセンハイトという概念は、しばしば「解放」と訳されるが[25]、ハイデガーは「存在するものの前に存在する可能性

(disponibilidad)の精神であり、それが、不確かさや神秘性があろうとも、ただあるがままにしておくことを私たちに許容する」と説明してい

る[26]。

1959年に『ゲラッセンハイト』という同名の著作でゲラッセンハイトの概念を詳しく説明し、その著作には2つのテキストが含まれている。1955年の講

演「ゲラッセンハイト」[27]と、「ゲラッセンハイトの考察: Aus einem Feldweggespräch über das

Denken[28](「ゲラッセンハイトの解明に向けて:思考についての田舎道の会話から」[29]、「解放[ゲラッセンハイト]の解明[エルーアリン

グ]に向けて: 思考についての田舎道での会話」より)。[30]

このテキストの英訳は1966年に「思考についての田舎道での会話」として出版された。[30][31]

ハイデッガーはキリスト教神秘主義の伝統から、より直接的にマイスター・エックハルトからこの用語を借用した。[29][32][33]

|

|

|

Gestell

Main article: The Question Concerning Technology

Heidegger once again returns to discuss the essence of modern

technology to name it Gestell. The original German meaning something

more like scaffolding, he defines it primarily as a sort of enframing:

Enframing means the gathering together of that setting-upon that sets

upon man, i.e., challenges him forth, to reveal the real, in the mode

of ordering, as standing-reserve. Enframing means that way of revealing

that holds sway in the essence of modern technology and that it is

itself not technological.[34]

Once he has discussed enframing, Heidegger highlights the threat of

technology. As he states, this threat "does not come in the first

instance from the potentially lethal machines and apparatus of

technology."[34] Rather, the threat is the essence because "the rule of

enframing threatens man with the possibility that it could be denied to

him to enter into a more original revealing and hence to experience the

call of a more primal truth."[34] This is because challenging-forth

conceals the process of bringing-forth, which means that truth itself

is concealed and no longer unrevealed.[34] Unless humanity makes an

effort to re-orient itself, it will not be able to find revealing and

truth.

It is at this point that Heidegger has encountered a paradox: humanity

must be able to navigate the dangerous orientation of enframing because

it is in this dangerous orientation that we find the potential to be

rescued.[35] To further elaborate on this, Heidegger returns to his

discussion of essence. Ultimately, he concludes that "the essence of

technology is in a lofty sense ambiguous" and that "such ambiguity

points to the mystery of all revealing, i.e., of truth."[34]

|

ゲステル

詳細は「テクノロジーに関する問い」を参照

ハイデッガーは再び、現代技術の本質について論じ、それを「ゲステル」と呼ぶ。ドイツ語の原義は足場のようなもので、彼はそれを主に「囲い込み」の一種と

定義している。

エンフレーミングとは、人間を包み込むような環境をひとまとめにすることであり、すなわち、人間に挑戦し、真実を明らかにするために、秩序ある方法で、準

備された状態として存在することを意味する。エンフレーミングとは、現代技術の本質において支配的な、真実を明らかにする方法であり、それ自体は技術的で

はないことを意味する。

エンフレーミングについて論じた後、ハイデッガーはテクノロジーの脅威を強調する。彼が述べているように、この脅威は「テクノロジーの潜在的に致命的な機

械や装置から直接的に生じるものではない」[34]。むしろ、脅威の本質は「エンフレーミングの支配が人間に対して、より根源的な啓示へと踏み込むことを

否定される可能性、そして、 」[34]

なぜなら、問いかけは、引き出すというプロセスを隠蔽するからである。つまり、真実そのものが隠蔽され、もはや明らかにされていないということである。

[34] 人類が自らを再方向づけする努力をしなければ、明らかにすることや真実を見つけることはできないだろう。

この点において、ハイデッガーはパラドックスに遭遇した。人類は、救済される可能性を見出すことができるのはこの危険な方向性においてであるため、危険な

方向性である「枠組み」をナビゲートできなければならない。[35]

この点をさらに詳しく説明するために、ハイデッガーは本質についての議論に戻っている。最終的に、彼は「テクノロジーの本質は崇高な意味で曖昧である」と

結論づけ、「このような曖昧性は、あらゆる啓示、すなわち真実の神秘を指し示している」と述べている。[34] |

|

|

Geworfenheit

Main article: Thrownness

Geworfenheit describes man's individual existences as "being thrown"

(geworfen) into the world. For William J. Richardson, Heidegger used

this single term, "thrown-ness", to "describe [the] two elements of the

original situation, There-being's non-mastery of its own origin and its

referential dependence on other beings".[36]

|

投げ出された状態(→投企)

詳細は「投げ出された状態」を参照

投げ出された状態とは、人間が個々に世界に「投げ出された」(geworfen)存在であることを指す。ウィリアム・J・リチャードソンによると、ハイデ

ガーは「投げ出された状態」というこの単語を用いて、「存在が自身の起源を支配できないこと、および他の存在への参照的依存という、原初的状況の2つの要

素を説明」した。[36]

「投企(とうき)とはマルティン・ハイデッガーによって提唱された哲学の概念。被投という形で生を受けた人間は、常に自己の可能性に向かって存在してい

る。これが投企である。人間というもののあり方というのは、自分の存在を発見、創造するということである。そのために、我々は現在から未来に向かって進む

ということであり、そのために自分自身を未来に投げかけていくということが投企というわけである。我々、人間にこれが可能なのは意味を理解することが可能

なためであり、このことから物事の知覚や意識が構成されていく。そのときに自分と関わりのあるものが存在するということであり、関わりのないものは存在し

ないということになる。例えば社会に大勢の人間が存在しているとしても、その中で目に付くのは自分と関わりのある人間のみであり、その他大勢の人間は意識

することなく存在していないも同然といった形にである」(→投企) |

死

|

Being-toward-death

|

Being-toward-death

(German: Sein-zum-Tode)

Being-toward-death is not an orientation that brings Dasein closer to

its end, in terms of clinical death, but is rather a way of being.[3]

Being-toward-death refers to a process of growing through the world

where a certain foresight guides the Dasein towards gaining an

authentic perspective. It is provided by dread of death. In the

analysis of time, it is revealed as a threefold condition of Being.

Time, the present, and the notion of the "eternal", are modes of

temporality, which is the way humanity views time. For Heidegger, it is

very different from the mistaken view of time as being a linear series

of past, present and future. Instead he sees it as being an ecstasy, an

outside-of-itself, of futural projections (possibilities) and one's

place in history as a part of one's generation. Possibilities, then,

are integral to understanding of time; projects, or thrown projection

in-the-world, are what absorb and direct people. Futurity, as a

direction toward the future that always contains the past—the

has-been—is a primary mode of Dasein's temporality.

Death is that possibility which is the absolute impossibility of

Dasein. As such, it cannot be compared to any other kind of ending or

"running out" of something. For example, one's death is not an

empirical event. For Heidegger, death is Dasein's ownmost (it is what

illuminates Dasein in its individuality), it is non-relational (nobody

can take one's death away from one, or die in one's place, and we can

not understand our own death through the death of other Dasein), and it

is not to be outstripped. The "not-yet" of life is always already a

part of Dasein: "as soon as man comes to life, he is at once old enough

to die." The threefold condition of death is thus simultaneously one's

"ownmost potentiality-for-being, non-relational, and not to be

out-stripped". Death is determinate in its inevitability, but an

authentic Being-toward-death understands the indeterminate nature of

one's own inevitable death—one never knows when or how it is going to

come. However, this indeterminacy does not put death in some distant,

futural "not-yet"; authentic Being-toward-death understands one's

individual death as always already a part of one.[4]

With average, everyday (normal) discussion of death, all this is

concealed. The "they-self" talks about it in a fugitive manner, passes

it off as something that occurs at some time but is not yet

"present-at-hand" as an actuality, and hides its character as one's

ownmost possibility, presenting it as belonging to no one in

particular. It becomes devalued—redefined as a neutral and mundane

aspect of existence that merits no authentic consideration. "One dies"

is interpreted as a fact, and comes to mean "nobody dies".[5]

On the other hand, authenticity takes Dasein out of the "They", in part

by revealing its place as a part of the They. Heidegger states that

Authentic being-toward-death calls Dasein's individual self out of its

"they-self", and frees it to re-evaluate life from the standpoint of

finitude. In so doing, Dasein opens itself up for "angst", translated

alternately as "dread" or as "anxiety". Angst, as opposed to fear, does

not have any distinct object for its dread; it is rather anxious in the

face of Being-in-the-world in general—that is, it is anxious in the

face of Dasein's own self. Angst is a shocking individuation of Dasein,

when it realizes that it is not at home in the world, or when it comes

face to face with its own "uncanny" (German Unheimlich, "not

homelike"). In Dasein's individuation, it is open to hearing the "call

of conscience" (German Gewissensruf), which comes from Dasein's own

Self when it wants to be its Self. This Self is then open to truth,

understood as unconcealment (Greek aletheia). In this moment of vision,

Dasein understands what is hidden as well as hiddenness itself,

indicating Heidegger's regular uniting of opposites; in this case,

truth and untruth.[6]

|

死に向かっている存在

(ドイツ語:Sein-zum-Tode)

死に向かう存在とは、臨床的な死という意味で、ダーザインをその終わりに近づける志向性ではなく、むしろ存在のあり方である。それは死の恐怖によってもた

らされる。時間の分析において、それは存在の三重の条件として明らかにされる。時間、現在、そして「永遠」の概念は、人類が時間を見る方法である時間性の

様式である。ハイデガーにとって、時間は過去、現在、未来という直線的な系列であるという誤った見方とは大きく異なる。ハイデガーにとって時間とは、過

去、現在、未来という直線的な系列であるという誤った見方とはまったく異なるものであり、それどころか、時間とは恍惚であり、未来への投影(可能性)であ

り、自分の世代の一部としての歴史における自分の居場所であるという、自己の外側にあるものだと考えている。可能性とは、時間を理解するために不可欠なも

のであり、世界における投影とは、人々を吸収し、方向づけるものである。未来性とは、常に過去-既成-を含む未来への方向性であり、ダーザインの時間性の

主要な様式である。

死とは、ダーザインの絶対的不可能性である可能性である。そのため、他のいかなる種類の終わりや、何かの「使い果たし」と比較することはできない。例え

ば、人の死は経験的な出来事ではない。ハイデガーにとって、死はダーザインの最たるものであり(ダーザインの個性を照らし出すものである)、非関係的なも

のであり(誰も自分の死を奪うことはできないし、自分の代わりに死ぬこともできない。生の「まだないもの」は、常にすでにダーザインの一部なのだ:

「人間は生を受けるとすぐに、死ぬのに十分な年齢になる」。こうして死の三重の条件は、同時に自分の「存在するための最も潜在的な可能性であり、非関係的

なものであり、追い抜かれることのないもの」である。死はその必然性において確定的であるが、死に向かう本物の存在は、自分自身の必然的な死が不確定であ

ることを理解している。しかし、この不確定性は、死をどこか遠い未来の「まだ来ていない」ところに置くのではなく、真正の「死に向かう存在」は、自分の個

々の死を、常にすでに自分の一部であると理解している[4]。

死についての平均的で日常的な(普通の)議論では、このようなことはすべて隠されている。彼ら自身」は死について逃亡的なやり方で語り、いつかは起こる

が、まだ現実として「手元にある」ものではないものとして受け流し、自分自身の最も可能性のあるものとしての性格を隠し、特定の誰のものでもないものとし

て提示する。それは切り捨てられ、本物の考察に値しない存在の中立的で平凡な側面として再定義される。「人は死ぬ」は事実として解釈され、「誰も死なな

い」を意味するようになる[5]。

他方、真正性は、「彼ら」の一部としての位置を明らかにすることによって、ダーザインを「彼ら」から引き離す。ハイデガーは、「死に向かう真正性」はダー

ザインの個々の自己を「彼ら自身」から引き離し、人生を有限性の観点から再評価するよう解放すると述べている。そうすることで、ダーセインは「恐怖」や

「不安」とも訳される「怒り」のために自らを開放する。恐怖とは対照的に、アングストはその恐怖に明確な対象を持たない。アングストはむしろ、世界におけ

る存在一般に直面して不安なのであり、つまりダゼイン自身の自己に直面して不安なのである。怒りとは、ダーゼインが衝撃的な個体化を遂げることであり、そ

れは、ダーゼインが、自分がこの世界に馴染んでいないことに気づくとき、あるいは、自分自身の「不気味さ」(ドイツ語でUnheimlich、「馴染んで

いない」)に直面するときである。ダーザインの個性化において、ダーザインは「良心の呼び声」(独

Gewissensruf)を聞くことに開かれている。その時、この自己は真理に対して開かれている。この視覚の瞬間において、ダーゼインは隠されている

ものを理解すると同時に、隠されていること自体も理解するのであり、ハイデガーが対立するもの(この場合は真理と非真理)を規則的に統合していることを示

している[6]。

|

存在

|

das Sein

|

|

|

存在者

|

das Seiende

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

世界=内=存在

|

|

(German: In-der-Welt-sein)

Being-in-the-world is Heidegger's replacement for terms such as

subject, object, consciousness, and world. For him, the split of things

into subject/object, as is found in the Western tradition and even in

language, must be overcome, as is indicated by the root structure of

Husserl and Brentano's concept of intentionality, i.e., that all

consciousness is consciousness of something, that there is no

consciousness, as such, cut off from an object (be it the matter of a

thought or of a perception). Nor are there objects without some

consciousness beholding or being involved with them.

At the most basic level of being-in-the-world, Heidegger notes that

there is always a mood, a mood that "assails us" in humanity's

unreflecting devotion to the world. A mood comes neither from the

"outside" nor from the "inside", but arises from being-in-the-world. A

person may turn away from a mood but that is only to another mood, as

part of facticity. Only with a mood is someone permitted to encounter

things in the world. Dasein (a co-term for being-in-the-world) has an

openness to the world that is constituted by the attunement of a mood

or state of mind. As such, Dasein is a "thrown" "projection"

(geworfener Entwurf), projecting itself onto the possibilities that lie

before it or may be hidden, and interpreting and understanding the

world in terms of possibilities. Such projecting has nothing to do with

comporting oneself toward a plan that has been thought out. It is not a

plan, since Dasein has, as Dasein, already projected itself. Dasein

always understands itself in terms of possibilities. As projecting, the

understanding of Dasein is its possibilities as possibilities. One can

take up the possibilities of "The They" self and merely follow along or

make some more authentic understanding.[2]

https://en.wikipedia.org/wiki/Heideggerian_terminology

|

(ドイツ語:In-der-Welt-sein)

ハイデガーが主体、客体、意識、世界といった用語に置き換えたのが「世界における存在」である。ハイデガーにとって、西洋の伝統や言語においてさえ見られ

るような、物事を主体/客体に分割することは、フッサールやブレンターノの意図性の概念の根源的構造、すなわち、すべての意識は何かの意識であり、対象

(それが思考の問題であれ、知覚の問題であれ)から切り離された意識は存在しないということが示すように、克服されなければならない。また、何らかの意識

が対象物を見たり、対象物に関わったりすることなしに、対象物が存在することもない。

ハイデガーは、世界における存在の最も基本的なレベルにおいて、世界に対する人間の無反省な献身において「われわれを襲う」気分が常に存在すると指摘す

る。気分は「外」からも「内」からもやって来ない。人は気分から背を向けることができるが、それは事実性の一部として、別の気分に向かうだけである。気分

によってのみ、人は世界の物事に出会うことが許されるのである。ダゼイン(「世界における存在」の造語)は、気分や心の状態の同調によって構成される世界

に対する開放性を持っている。このように、ダーザインは「投げかけられた」「投影」(geworfener

Entwurf)であり、目の前に横たわる、あるいは隠されているかもしれない可能性に自らを投影し、可能性という観点から世界を解釈し理解する。このよ

うな投影は、考え抜かれた計画に向かって自らを律することとは何の関係もない。ダゼインはダゼインとして、すでに自らを投影しているのだから。ダーザイン

は常に可能性という観点から自らを理解している。投影するものとして、ダーザインを理解することは、その可能性を可能性として理解することである。人は

「彼ら」の自己の可能性を取り上げて、単にそれに従うこともできるし、より確かな理解をすることもできる[2]。

・チンパンジーの世界=内=存在(メルロ=ポンティ『行動の構造』)(→環世界)

|

|

|

Metontology

Metontology is a neologism Heidegger introduced in his 1928 lecture

course "Metaphysical Foundations of Logic." The term refers to the

ontic sphere of human experience.[49][50] While ontology deals with the

entire world in broad and abstract terms, metontology concerns concrete

topics; Heidegger offers the examples of sexual differences and ethics.

|

メトロンティーク

メトロンティークは、ハイデガーが1928年の講義コース「論理学の形而上学基礎」で導入した新語である。この用語は、人間の経験の存在論的領域を指す。

[49][50]

存在論が世界全体を広範かつ抽象的な用語で扱うのに対し、メトロンティークは具体的なトピックを扱う。ハイデガーは、性的相違と倫理を例として挙げてい

る。

|

|

|

Ontic

Main article: Ontic

(German: ontisch)

Heidegger uses the term ontic, often in contrast to the term

ontological, when he gives descriptive characteristics of a particular

thing and the "plain facts" of its existence. What is ontic is what

makes something what it is.

For an individual discussing the nature of "being", one's ontic could

refer to the physical, factual elements that produce and/or underlie

one's own reality - the physical brain and its substructures. Moralists

raise the question of a moral ontic when discussing whether there

exists an external, objective, independent source or wellspring for

morality that transcends culture and time.

|

存在的(オンティック)

詳細は存在論を参照

(ドイツ語:存在論的

)ハイデガーは、特定の事物の記述的特性や、その存在の「明白な事実」を説明する際に、存在論的という用語と対比して、存在論的という用語を頻繁に使用し

ている。存在論的とは、何かをそれが何であるかのようにするものである。

「存在」の本質について論じる個人の場合、その個人の存在論的要素とは、その個人の現実を作り出し、またその現実の基盤となる物理的、事実的な要素、すな

わち物理的な脳やその下部構造を指す可能性がある。道徳学者は、文化や時代を超えた道徳の源泉となるような、外部に存在する客観的かつ独立した源や根源が

存在するかどうかを論じる際に、道徳的要素の存在について疑問を投げかける。

|

|

|

Ontological

(German: ontologisch)

As opposed to "ontic" (ontisch), ontological is used when the nature,

or meaningful structure of existence is at issue. Ontology, a

discipline of philosophy, focuses on the formal study of Being. Thus,

something that is ontological is concerned with understanding and

investigating Being, the ground of Being, or the concept of Being

itself.

For an individual discussing the nature of "being", the ontological

could refer to one's own first-person, subjective, phenomenological

experience of being.

|

存在論的

(ドイツ語:ontologisch)

存在論的(Ontological)は、「存在論的(Ontic)」とは対照的に、存在の本質や意味のある構造が問題となっている場合に用いられる。存在

論(Ontology)は哲学の一分野であり、存在の形式的な研究に焦点を当てている。したがって、存在論的なものは、存在の理解や調査、存在の根拠、あ

るいは存在そのものの概念に関わるものである。

「存在」の本質について論じる個人にとって、存在論とは、自分自身の一人称、主観的、現象学的な存在経験を指す可能性がある。

|

|

|

Ontological difference

Central to Heidegger's philosophy is the difference between being as

such and specific entities.[51][52] He calls this the "ontological

difference", and accuses the Western tradition in philosophy of being

forgetful of this distinction, which has led to misunderstanding "being

as such" as a distinct entity.[51][53][54] (See reification)

|

存在論的差異

ハイデッガーの哲学の中心にあるのは、「存在そのもの」と特定の存在との間の差異である。[51][52]

彼はこれを「存在論的差異」と呼び、西洋の哲学の伝統がこの区別を忘れてしまったと非難している。この区別を忘れてしまったことが、「存在そのもの」を特

定の存在として誤解する原因となった。[51][53][54](再物化を参照)

|

|

|

Possibility

(German: Möglichkeit)

Möglichkeit is a term used only once in a particular edition of Being

and Time. In the text, the term appears to denote "the possibility

whose probability it is solely to be possible". At least, if it were

used in context, this is the only plausible definition.

|

可能性

(ドイツ語:Möglichkeit)

可能性という用語は、『存在と時間』のある特定の版で一度だけ使用されている。テキストでは、この用語は「可能性のうちで、それが可能であることだけが確

実であるもの」を意味しているように見える。少なくとも文脈から判断する限り、これが唯一の妥当な定義である。

|

|

|

Present-at-hand

(German: vorhanden, Vorhandenheit)

With the present-at-hand one has (in contrast to "ready-to-hand") an

attitude like that of a scientist or theorist, of merely looking at or

observing something. In seeing an entity as present-at-hand, the

beholder is concerned only with the bare facts of a thing or a concept,

as they are present and in order to theorize about it. This way of

seeing is disinterested in the concern it may hold for Dasein, its

history or usefulness. This attitude is often described as existing in

neutral space without any particular mood or subjectivity. However, for

Heidegger, it is not completely disinterested or neutral. It has a

mood, and is part of the metaphysics of presence that tends to level

all things down. Through his writings, Heidegger sets out to accomplish

the Destruktion (see above) of this metaphysics of presence.

Present-at-hand is not the way things in the world are usually

encountered, and it is only revealed as a deficient or secondary mode,

e.g., when a hammer breaks it loses its usefulness and appears as

merely there, present-at-hand. When a thing is revealed as

present-at-hand, it stands apart from any useful set of equipment but

soon loses this mode of being present-at-hand and becomes something,

for example, that must be repaired or replaced.

|

手元にあるもの

(ドイツ語:vorhanden、Vorhandenheit)

手元にあるものとは、「手元にあるもの」とは対照的に、科学者や理論家の態度のように、単に何かを見たり観察したりすることである。手元にあるものとして

実体を見る場合、見る者は、それが存在し、それを理論化するために、物事や概念の事実のみに関心を持つ。この見方は、存在、歴史、有用性などへの関心は持

たない。この態度は、特定の気分や主観性を持たない中立的な空間にあると表現されることが多い。しかし、ハイデガーにとって、それは完全に無関心でも中立

でもない。それはある雰囲気を帯びており、あらゆるものを同一平面上に置こうとする「存在の形而上学」の一部である。ハイデッガーは著作を通じて、この

「存在の形而上学」の「破壊」(Destruktion)を成し遂げようとした。

「手近にある」という状態は、通常、世界における物のあり方ではない。それは、ハンマーが壊れると有用性を失い、ただそこにある「手近にある」ものとして

現れるように、欠陥のある状態や二次的な状態としてのみ現れる。物が「手近にある」状態として現れると、それは有用な設備とは区別されるが、すぐに「手近

にある」というあり方を失い、修理や交換が必要な何かに変化する。

|

|

|

Ready-to-hand

This section is written like a personal reflection, personal essay, or

argumentative essay that states a Wikipedia editor's personal feelings

or presents an original argument about a topic. Please help improve it

by rewriting it in an encyclopedic style. (December 2021) (Learn how

and when to remove this message)

(German: Griffbereit, zuhanden, zuhandenheit)

In almost all cases humanity is involved in the world in an ordinary,

and more involved, way, undertaking tasks with a view to achieving

something. Take for example, a hammer: it is ready-to-hand; we use it

without theorizing. In fact, if we were to look at it as

present-at-hand, we might easily make a mistake. Only when it breaks or

something goes wrong might we see the hammer as present-at-hand, just

lying there. Even then however, it may be not fully present-at-hand, as

it is now showing itself as something to be repaired or disposed, and

therefore a part of the totality of our involvements. In this case its

Being may be seen as unreadiness-to-hand. Heidegger outlines three

manners of unreadiness-to-hand: Conspicuous (damaged; e.g., a lamp's

wiring has broken), Obtrusive (a part is missing which is required for

the entity to function; e.g., we find the bulb is missing), Obstinate

(when the entity is a hindrance to us in pursuing a project; e.g., the

lamp blocks my view of the computer screen).

Importantly, the ready-to-hand only emerges from the prior attitude in

which we care about what is going on and we see the hammer in a context

or world of equipment that is handy or remote, and that is there "in

order to" do something. In this sense the ready-to-hand is primordial

compared to that of the present-at-hand. The term primordial here does

not imply something Primitive, but rather refers to Heidegger's idea

that Being can only be understood through what is everyday and "close"

to us. Our everyday understanding of the world is necessarily a part of

any kind of scientific or theoretical studies of entities—the

present-at-hand—might be. Only by studying our "average-everyday"

understanding of the world, as it is expressed in the totality of our

relationships to the ready-to-hand entities of the world, can we lay

appropriate bases for specific scientific investigations into specific

entities within the world.

For Heidegger in Being and Time this illustrates, in a very practical

way, the way the present-at-hand, as a present in a "now" or a present

eternally (as, for example, a scientific law or a Platonic Form), has

come to dominate intellectual thought, especially since the

Enlightenment. To understand the question of being one must be careful

not to fall into this leveling off, or forgetfulness of being, that has

come to assail Western thought since Socrates, see the metaphysics of

presence.

|

すぐ手に取れる

この節は、ウィキペディア編集者の個人的な感情を述べたり、トピックに関する独自の主張を展開する、個人的な考察、個人的なエッセイ、論説文のような書き

方をしている。百科事典的なスタイルに書き換えることで、この節を改善できる。 (2021年12月)

(このメッセージの削除方法とタイミングについてはこちらをご覧ください)

(ドイツ語: Griffbereit, zuhanden, zuhandenheit)

ほとんどの場合、人間は世界において、何かを達成することを目的として、日常的かつより複雑な方法で関与し、課題に取り組んでいる。例えばハンマーを考え

てみよう。ハンマーはすぐに手に取れる。私たちは理論化することなくハンマーを使う。実際、もし私たちがハンマーを「手元にある」と見なした場合、私たち

は簡単に間違いを犯すかもしれない。ハンマーが「手元にある」と認識できるのは、壊れたり何か問題が起こったときだけかもしれない。しかし、その場合で

も、修理や廃棄が必要であることを示しているため、完全に「手元にある」とは言えないかもしれない。つまり、それは私たちの関与の全体の一部である。この

場合、その存在は「手元にない」と見なされるかもしれない。ハイデッガーは、手元にない状態を3つの態様で概説している。目立つ(破損している、例えば、

ランプの配線が切れている)、邪魔になる(機能するために必要な部品が欠けている、例えば、電球が欠けていることに気づく)、頑固な(対象物がプロジェク

トの遂行の妨げになる、例えば、ランプがコンピューターの画面の視界を遮る)。

重要なのは、手の届く範囲にあるものは、私たちが今起こっていることに気を配っているという以前の態度から生じるということだ。そして、ハンマーは、何か

をする「ため」に、便利であるか、あるいは遠い場所にある設備や世界という文脈の中で見られる。この意味で、手の届く範囲にあるものは、現在手の届く範囲

にあるものに比べ、より根源的なものだ。ここでいう「原始的」という言葉は、原始的なものを意味するのではなく、むしろ、存在は日常的で「身近な」ものを

通してのみ理解できるというハイデガーの考え方を指している。私たちが日常的に理解している世界は、存在に関するあらゆる種類の科学的または理論的研究の

一部である。世界に対する私たちの「平均的な日常的な」理解を研究すること、つまり、私たちの身の回りの存在に対する私たちの関係の全体性において表現さ

れることによってのみ、私たちは、世界における特定の存在に対する特定の科学的調査のための適切な基盤を築くことができる。

ハイデガーの『存在と時間』では、これは「今」という現在、あるいは永遠の現在(例えば、科学法則やプラトニックな形相)として、手近にあるものが知的思

考を支配するようになったことを、非常に現実的な方法で示している。特に啓蒙思想以降はそうである。存在の問題を理解するには、ソクラテス以来西洋思想を

襲ってきた、この平準化や存在の忘却に陥らないよう注意しなければならない。プレゼンスの形而上学を参照のこと。

|

|

|

Resoluteness

(German: Entschlossenheit)

Resoluteness refers to one's ability to "unclose" one's framework of

intelligibility (i.e., to make sense of one's words and actions in

terms of one's life as a whole), and the ability to be receptive to the

"call of conscience".

|

断固とした態度

(ドイツ語:Entschlossenheit)

断固とした態度とは、自分の理解可能な枠組みを「開く」能力(すなわち、自分の言葉や行動を、自分の人生全体という観点から意味づける能力)と、「良心の

呼びかけ」を受け入れる能力を指す。

|

|

|

Seinsvergessenheit

This is translated variously as "forgetting of being" or "oblivion of

being". A closely related term is "Seinsverlassenheit", translated as

"abandonment of being". Heidegger believed that a pervasive nihilism in

the modern world stems from Seinsverlassenheit.[55] The "ontological

difference," the distinction between being (Sein) and beings (das

Seiende), is fundamental for Heidegger. The forgetfulness of being

that, according to him, occurs in the course of Western philosophy

amounts to the oblivion of this distinction.[56]

|

存在忘却

これは「存在の忘却」あるいは「存在の忘却」などと訳される。 関連用語として「存在の放棄」と訳される「存在の孤独」がある。

ハイデガーは、現代世界に蔓延するニヒリズムは「存在の孤独」に由来すると考えた。[55]

「存在論的差異」、すなわち「存在(Sein)」と「存在者(das

Seiende)」の区別は、ハイデガーにとって根本的なものである。西洋哲学の過程で生じたとされる「存在の忘却」は、この区別を忘却することに等しい

と彼は考えた。[56]

|

転回

|

Kehre |

Kehre,

or "the turn" (die Kehre)

Kehre,

or "the turn" (die Kehre) is a term rarely used by Heidegger but

employed by commentators who refer to a change in his writings as early

as 1930 that became clearly established by the 1940s. Recurring themes

that characterize much of the Kehre include poetry and technology.[37]

Commentators (e.g. William J. Richardson)[38] describe, variously, a

shift of focus, or a major change in outlook.[39]

The 1935 Introduction to Metaphysics "clearly shows the shift" to

language from a previous emphasis on Dasein in Being and Time eight

years earlier, according to Brian Bard's 1993 essay titled "Heidegger's

Reading of Heraclitus".[40] In a 1950 lecture, Heidegger formulated the

famous saying "Language speaks", later published in the 1959 essays

collection Unterwegs zur Sprache, and collected in the 1971 English

book Poetry, Language, Thought.[41][42][43]

This supposed shift—applied here to cover about thirty years of

Heidegger's 40-year writing career—has been described by commentators

from widely varied viewpoints; including as a shift in priority from

Being and Time to Time and Being—namely, from dwelling (being) in the

world to doing (time) in the world.[37][44][45] (This aspect, in

particular the 1951 essay "Building, Dwelling Thinking", influenced

several notable architectural theorists, including Christian

Norberg-Schulz, Dalibor Vesely, Joseph Rykwert, and Daniel Libeskind.

Other interpreters believe "the Kehre" does not exist or is overstated

in its significance. Thomas Sheehan (2001) believes this supposed

change is "far less dramatic than usually suggested", and entailed a

change in focus and method.[46] Sheehan contends that throughout his

career, Heidegger never focused on "being", but rather tried to define

"[that which] brings about being as a givenness of entities".[46][47]

Mark Wrathall[48] argued (2011) that the Kehre is not found in

Heidegger's writings but is simply a misconception. As evidence for

this view, Wrathall sees a consistency of purpose in Heidegger's

life-long pursuit and refinement of his notion of "unconcealment".

Among the notable works dating after 1930 are On the Essence of Truth

(1930), Contributions to Philosophy (From Enowning), composed in the

years 1936–38 but not published until 1989, Building Dwelling Thinking

(1951), The Origin of the Work of Art (1950), What Is Called Thinking?

(1954) and The Question Concerning Technology (1954). Also during this

period, Heidegger wrote extensively on Nietzsche and the poet Hölderlin.

https://en.wikipedia.org/wiki/Heideggerian_terminology#Kehre

|

転回(ケーレ)

Kehre、あるいは「転回」(die

Kehre)とは、ハイデガーが使用したことはほとんどないが、1930年の時点で彼の著作における変化について言及した論者によって使用された用語であ

り、1940年代までに明確に確立された。ケーレの多くを特徴づける反復的なテーマには詩と技術が含まれる[37]。解説者(ウィリアム・J・リチャード

ソンなど)[38]は、焦点の転換、あるいは展望の大きな変化と様々に表現している[39]。

1950年の講義においてハイデガーは、後に1959年のエッセイ集『Unterwegs zur

Sprache』で発表され、1971年の英語版『Poetry, Language,

Thought』に収録された有名な格言「言語は語る」を定式化している[41][42][43]。

この想定されるシフトは、ハイデガーの40年に及ぶ執筆活動のうちの約30年間をカバーするためにここで適用されているが、広く様々な観点から論者たちに

よって説明されている。例えば、「存在と時間」から「時間と存在」への優先順位のシフト、すなわち世界に住む(存在する)から世界で行う(時間する)への

シフトなどである。

[37][44][45](この側面、特に1951年に発表されたエッセイ「建築、住まう思考」は、クリスチャン・ノーバーグ=シュルツ、ダリボール・

ヴェセリ、ジョセフ・リクヴェルト、ダニエル・リベスキンドら著名な建築理論家たちに影響を与えた。

また、「ケーレ」は存在しないか、その重要性が誇張されていると考える解釈者もいる。トーマス・シーハン(Thomas

Sheehan)[2001]は、この想定される変化は「通常示唆されるよりもはるかに劇的なものではなく」、焦点と方法の変化を伴うものだと考えている

[46]。シーハンは、ハイデガーはそのキャリアを通じて「存在」に焦点を当てたことはなく、むしろ「存在の所与性として存在をもたらすもの」を定義しよ

うとしたと主張している[46][47]。この見解の証拠として、Wrathallはハイデガーが生涯にわたって「隠蔽されないこと」という概念を追求

し、洗練させてきたことに一貫した目的があると見ている。

1930年以降の代表的な著作としては、『真理の本質について』(1930年)、1936年から38年にかけて書かれたが1989年まで出版されなかった

『哲学への貢献』(『エノウイングより』)、『住居を建てる思考』(1951年)、『芸術作品の起源』(1950年)、『思考と呼ばれるものは何か』

(1954年)、『技術に関する疑問』(1954年)などがある。またこの時期、ハイデガーはニーチェや詩人ヘルダーリンについても幅広く執筆している。 |

|

|

The One / the They

(German: Das Man, meaning "they-self")

See also: Problem of universals

One of the most interesting and important 'concepts' in Being and Time

is that of Das Man, for which there is no exact English translation;

different translations and commentators use different conventions. It

is often translated as "the They" or "People" or "Anyone" but is more

accurately translated as "One" (as in "'one' should always arrive on

time"). Jan Patočka denoted for the concept Das Man a synonymous

designation "public anonymous". Das Man derives from the impersonal

singular pronoun man ('one', as distinct from 'I', or 'you', or 'he',

or 'she', or 'they'). Both the German man and the English 'one' are

neutral or indeterminate in respect of gender and, even, in a sense, of

number, though both words suggest an unspecified, unspecifiable,

indeterminate plurality. The semantic role of the word man in German is

nearly identical to that of the word one in English.

Heidegger refers to this concept of the One in explaining inauthentic

modes of existence, in which Dasein, instead of truly choosing to do

something, does it only because "That is what one does" or "That is

what people do". Thus, das Man is not a proper or measurable entity,

but rather an amorphous part of social reality that functions

effectively in the manner that it does through this intangibility.

Das Man constitutes a possibility of Dasein's Being, and so das Man

cannot be said to be any particular someone. Rather, the existence of

'the They' is known to us through, for example, linguistic conventions

and social norms. Heidegger states that, "The "they" prescribes one's

state-of-mind, and determines what and how one 'sees'".

To give examples: when one makes an appeal to what is commonly known,

one says "one does not do such a thing"; When one sits in a car or bus

or reads a newspaper, one is participating in the world of 'the They'.

This is a feature of 'the They' as it functions in society, an

authority that has no particular source. In a non-moral sense Heidegger

contrasts "the authentic self" ("my owned self") with "the they self"

("my un-owned self").

A related concept to this is that of the apophantic assertion.

|

ザ・ワン/ザ・ゼー

(ドイツ語:Das Man、「彼ら自身」の意)

参照:普遍的問題

『存在と時間』における最も興味深く重要な「概念」のひとつがDas

Manである。これには正確な英訳がなく、さまざまな翻訳や解説者がさまざまな慣例を用いている。「彼ら」や「人々」あるいは「誰でも」と訳されることが

多いが、「1人」と訳すのがより正確である(「『1人』は常に時間通りに到着すべきである」というように)。ヤン・パトチカは、この概念を表すものとして

「公共の匿名」という同義語を挙げている。「1人」は人称を持たない単数代名詞「man」(「1人」、つまり「私」、「あなた」、「彼」、「彼女」、「彼

ら」とは異なる)に由来する。ドイツ語のmanも英語の「one」も、性別に関しては中立または不特定であり、ある意味では数に関しても同様である。ただ

し、どちらの単語も、不特定かつ不特定多数であることを示唆している。ドイツ語のmanという単語の意味上の役割は、英語のoneという単語の意味上の役

割とほぼ同じである。

ハイデッガーは、この「1」という概念に言及し、真に何かを選択するのではなく、「それが1のやり方だ」あるいは「それが人々のやり方だ」という理由で何

かを選択する、不誠実な存在のあり方を説明している。したがって、「das

Man」は、適切に測定できる実体ではなく、むしろ、この無定形性によって効果的に機能する社会的な現実の無定形な一部である。

「彼ら」は、存在の存在の可能性を構成するものであり、したがって「彼ら」は特定の誰かであるとは言えない。むしろ、「彼ら」の存在は、例えば言語の慣習

や社会規範を通じて私たちに知られている。ハイデガーは、「「彼ら」は、人の精神状態を規定し、人が何をどのように「見る」かを決定する」と述べている。

例を挙げると、一般的に知られていることに言及するとき、人は「そのようなことはしない」と言う。車やバスに乗ったり、新聞を読んだりするとき、人は「彼

ら」の世界に参加している。これは社会で機能する「彼ら」の特徴であり、特定の源を持たない権威である。非道徳的な意味において、ハイデッガーは「真正な

自己」(「私の所有する自己」)と「彼ら的な自己」(「私の所有しない自己」)を対比させている。

これに関連する概念として、アポファントティックな主張がある。 |

|

|

World

(German: Welt)

Further information: World disclosure

Heidegger gives us four ways of using the term world:

1. "World" is used as an ontical concept, and signifies the totality or

aggregate (Inwood) of things (entities) which can be present-at-hand

within the world.

2. "World" functions as an ontological term, and signifies the Being of

those things we have just mentioned. And indeed 'world' can become a

term for any realm which encompasses a multiplicity of entities: for

instance, when one talks of the 'world' of a mathematician, 'world'

signifies the realm of possible objects of mathematics.

3. "World" can be understood in another ontical sense—not, however, as

those entities which Dasein essentially is not and which can be

encountered within-the-world, but rather as the wherein a factical

Dasein as such can be said to 'live'. "World" has here a

pre-ontological existentiell signification. Here again there are

different possibilities: "world" may stand for the 'public' we-world,

or one's 'own' closest (domestic) environment.

4. Finally, "world" designates the ontologico-existential concept of

worldhood (Weltheit). Worldhood itself may have as its modes whatever

structural wholes any special 'worlds' may have at the time; but it

embraces in itself the a priori character of worldhood in general.[57]

Note, it is the third definition that Heidegger normally uses.

|

世界

(ドイツ語:Welt)

さらに詳しい情報:世界の開示

ハイデガーは「世界」という用語の4つの用法を提示している。

1. 「世界」は存在論的概念として用いられ、世界の中で手近にあるもの(実体)の全体または集合(Inwood)を意味する。

2.

「世界」は存在論的概念として機能し、我々が今述べたそれらの存在を意味する。実際、「世界」は多数の存在を包括するあらゆる領域を表す用語となり得る。

例えば、数学者の「世界」について語る場合、「世界」は数学の対象となり得る領域を意味する。

3.

「世界」は、もう一つの存在論的な意味で理解することができる。ただし、それは、本質的に「存在」ではない実体、つまり「世界」の中で遭遇しうる実体とし

てではなく、むしろ、事実上の「存在」が「生きている」と言えるような場所としてである。「世界」は、ここでは存在論以前の存在論的な意味を持っている。

ここでもまた、さまざまな可能性がある。「世界」は、「公共」のわれわれの世界、あるいは「自分自身」の最も身近な(家庭内の)環境を表しているかもしれ

ない。

4.

最後に、「世界」は世界性(Weltheit)という存在論的・実存的概念を指す。世界性それ自体は、その時々の特別な「世界」が持つ構造的な全体性をど

のようなものであれ、その様態として持つ可能性がある。しかし、世界性は一般的に世界性としての先天的な性格を内包している。

注:通常ハイデガーが用いるのは3番目の定義である。

|

| 環世界 |

Umwelt |

|

環世界(ウンヴェルト、Umwelt)=かんせか

い、とは、ある生物——種内で共有する知覚があることが前提——が経験している知覚世界のことをさす。人間や類縁の他の動物(例:哺乳類)は、さまざまな

知覚能力を駆使して、世界のなかに主体的に生命活動をおこなっている、つまり生きている。生物が、そのことを自覚するか否かとは無関係に——あるいは問わ

ずに、生物はさまざまな知覚経験を有しており、外界の刺激に反応したり、その外界にふさわしい行動(例:被捕食者に対して攻撃をしかけそれを殺傷し、摂食

する)をおこなっている。生物の行動とセットになった、このような知覚世界を、バルト系ドイツ人のヤコブ・フォン・ユクスキュル(Jakob von

Uexküll, 1864-1944)は、環世界=ウンヴェルトと呼んだ。 |

物象化

|

|

ルカーチ『歴史と階級意識』の中で出てくる言葉。『存在と時間』のなか

でも数回出てくると言われている(木田 2003:136)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

☆

☆