Mitsuho Ikeda, Osaka University

|

1 ・この発表のタイトルは「霊性と物質性:アイヌと琉球の遺骨副葬品返還運動から」とも称すべきものです。 ・発表者は大阪大学(名誉教授)の池田光穂です。 ・背景の画像は、東京大学医学部解剖学教室の小金井良精(こがねい・よしきよ;1859-1944)教授——のちの医科大学学長——です。(→「日本文化人類学史」) +++++霊性と物質性のスペクトラム+++++ 1)霊性——————(精神性)祖先崇拝の対象、身元不明だった親族の依り代、霊が宿る身体の延長、克服しなければならない「迷信」 2)霊性=物質性——(中間的存在性)論争の対象 3)物質性—————(物体そのもの)研究対象、DNAを抽出する物質、破壊され要素に還元され「霊性」を取り除くべき対象 |

|

2 この発表の背景について抑えておき

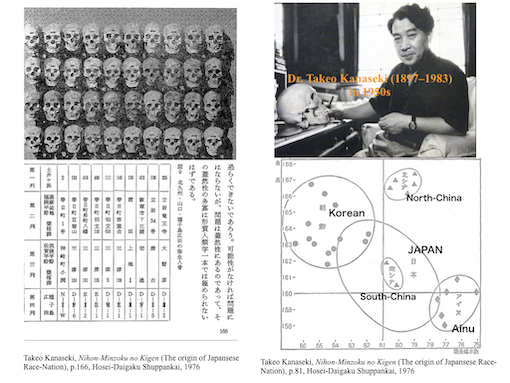

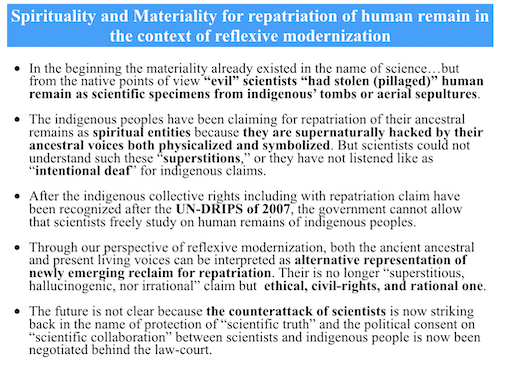

ます。 1.1.2007年に国連は先住民の諸権利に関する国連宣言(UN-DRIPs)を採択しました。先住民運動や先住民の自治権や集合的権利を求める運動 は、これを期に、それぞれの国民国家が領域内に存在する先住民の尊厳や権原を、従来の国民の権利に加えて、認証するため方向に大きく舵を切りました。 1.2 その中で大きく浮上してきたのが、先住民の遺骨変換運動です。では先住民の遺骨はどこにあるのでしょうか?それは、全国の大学、博物館、埋蔵文化 財センターなどです。なぜなら戦前から今日まで、自然人類学の研究を通して、先住民の骨、副葬品、そして考古学上の遺跡が、研究対象として、学術的観点か ら、「収集」されてきたからです。 1.3 しかしながら、歴史上の資料をみると、今日で言うところのインフォーム・ド・コンセント抜きに「盗掘」「略奪」されてきた経緯が明らかになりま す。アイヌの宣教師ジョン・バチラーは、1903年に亡くなったビラトリの首長ペンリウクが、1930年代初頭に「札幌の帝国大学の博物館」に持ち去られ たと述懐しています(ただし、盗んだものはペンリウクのものではないとも記載されていますが、2016年に遺族関係者への返還交渉の際に真贋について大問 題になります→「遺骨は自らの帰還を訴えることができるのか?」) 1.4 1920-1930年代に今帰仁村(なきじんそん)の百按司(むむじゃな)墓から持ち出された京都帝国大学による「盗骨」は、その後、発掘当事者 である金関丈夫教授により、赴任先の台北帝国大学の学術標本にされ、複雑な経緯をもって、今年2019年3月20日までにその63体の遺骨が沖縄県教育委 員会に返還され、西原(にしはら)町にある県立埋蔵文化財センターに保管されている。琉球の遺骨に関しては琉球民族遺骨返還研究会が組織され、沖縄独立運 動関わる知識人と遺骨の「祭祀継承者」の資格をもつ第一尚志(しょうし)の末裔らによって、沖縄県に対しては伝統的「風葬」による再埋葬の請求、ならびに 京都大学に対しては遺骨の返還訴訟裁判が現在継続中である(→「金関丈 夫と琉球の人骨について」)。 2.1 第92回日本社会学会の本テーマセッションは「再帰的近代における宗教と社会・個人」というテーマのもとに演題が公募され、本発表テーマが採択さ れた。主宰者である安達智史氏によると「再帰的近代化とは,モノ,カネ,ヒト,資本,文化のグローバルな移動にともない,これまで人々を区分けていた空間 的・意味的境界が崩れ,そのなかで「より開かれ,より問題を抱えた未来」と向かい合いながら生きることが余儀なくされる時代」であるとされる。本発表テー マと交錯する点について、先に結論しておくと次のように主張することができる。 2.2 遺骨返還をめぐる社会的コンフリクトは、紛争の法廷モデルで説明解釈が可能であり、先住民側の返還請求「原告」と、現時点で所有している大学(多 くは国立大学)や地方自治体なので埋蔵文化財を「所有」している国家という「被告」に対象化される。その争点は、1)文化的略奪をめぐる国家や学問の認 知、2)研究対象という物質から崇拝ないしは埋葬物としての精神的なシンボルへの移行、3)伝統祭祀による埋葬を可能にする祭祀継承者の認定と、先住民の 集合的権利、という大きく3つの大テーマに絞れる。 |

|

3 遺骨返還をめぐる社会的コンフリクトは、紛争の法廷モデルで説明解釈できると言った。そして、それは返還請求の「原告」と、現在のそれを所有あるいは「保 管」している「被告」の2つの側に単純化することができる。そこで、その紛争モデルで、4つのことが問題化することができる。 (1)遺骨や副葬品を「所有」するとはどのような意味をもつのか? また霊的な崇拝対象あるいは、その処遇において文化的権利——崇拝のみならず伝統的な 手続きよる放棄や廃棄あるいは破損などさまざまなレパートリーが認められる——を行使する際に、私有財産の「所有」という法的概念を、遺骨や副葬品に適用 することが妥当なのか?もしそうでない場合は、どのような「概念」をもっとも正しくて「正当」なものにするのかという課題が生じる。 (2)私有財産制度による現行の市民法では、法人による所有概念をのぞいて、先住民の集団的権利については今だに法的に未整備である。遺骨を管理し、全国 の国立大学に明確な通達文書は存在しないものの、遺骨返還に関する権利継承関係については、北海道大学のアイヌ遺骨関係のガイドラインに従うように「指 導」されているらしい。そこで示されているものは、遺骨や副葬品の帰属は、その遺族末裔としての「祭祀継承者」の証明(DNA鑑定)と認定(博物館収集時 における基本台帳などの情報)により決定されている。これは従来の市民法による規定をそのまま利用していると思われる。問題は、米国の遺骨副葬品返還法 (NAGPRA, Native American Graves Protection and Repatriation Act, 1990)が規定するような法律が未だないために、先住民に対する集団的権利が明文化した形で認められていないという問題がある。そのため「伝統的な漁 法」により儀礼のための鮭を採集することが禁漁期に禁止されるという事態がおこり、先住民に対しては権利未承認への不満が募るのである。先住民の集団的権 利はどのように認められるべきか? それには先住民のこの権利に関する調査研究とそれにもとづく立法的措置が急務なのである。 (3)再帰的近代化に関わる問題であるが、先住民の集団的権利が、言語の使用権利や市民社会における不当な差別を受けない人権擁護よりも、祖先祭祀など伝 統的なものが強調されるのはなぜなのか? 非先住民の側は埋葬や遺骨管理について、伝統的な祭祀を放棄しつつあるのに、集団的権利という「再帰的近代」の 文脈の中で、伝統が強調されるだけでなく、復古的に再創造(ホブスボウムとレインジャー)されるのはどうしてないのか?という疑問は生じる。 (4)遺骨返還をめぐる再帰的近代化がもたらすもうひとつの「反省」は、近代社会の市民法が規定する「私的所有」と、先住民運動が新たな権利獲得目標とし て主張する文化や伝統(ヘリテッジ)の「集団的所有」の共通点と差異を洗い出す作業を要請する。 |

|

4 この発表のタイトルである「霊性と物質性」を2つの極にして、再帰的近代の歴史的文脈の中に定位してみよう。 1.1 物質性は近代科学の実証主義の研究対象のシンボルである。しかしながら、それらの物質性の中に霊性あるいは精神性の残滓を認めることは可能であ る。戦前期の解剖学者や自然人類学者は、全体骨格よりも頭骨の収集に血道をあげた。頭骨のさまざまな部位の計測を通して集団的特性や「起源論」あるいは 「人類進化」という精神性を数量解析から読み取ろうとしたのである。しかし、それ以前の18-19世紀には頭骨はフレノロジー(Phrenologie) =骨相学としての疑似科学という起源をもつことを、のちの自然科学者は否認している。他方、伝統主義者のほうは、集合墓や風葬など遺骨の扱いに関しては近 代人からみれば「ぞんざい」に扱われていたものが、遺骨返還をめぐる「紛争」の中では、あたかも聖遺物のような貴重な精神財になると共に、時に、明確な人 格霊として現れる体験を惹起し、それに関する文芸叙事詩(土橋芳美『痛みのペンリウク』2017)すら生まれた(→「遺骨は自らの帰還を訴えることができるのか?」)。 1.2 これに関わる自然人類学者の側の危機意識は、先住民の集団的権利などを完全に無視するかのような「返還をしていたら材料がなくなり研究ができなく なる」という時代錯誤のものである。ほんの少し前(10年から10数年)からは、計測や三次元情報による数量解析からDNA分析が可能になり、日本の自然 人類学では社会からの人気の高いナショナリズム的情熱に裏打ちされた「日本人の起源論」という擬似科学的なものに研究費が投入される事情もあいまって、そ の危機意識は切迫したもののようである。現に、京都帝国大学旧蔵の琉球人の遺骨に関しては、現在、日本人類学会会長の篠田謙一が、司法裁判が進行中の当事 者である京都大学に対して「遺骨の返還を応じないように」という異例の申入書を提出するという「異常」な事態にまで発展した。他の著作においても篠田は標 本の「末裔」ならびに日本人「全体」の知的資源になるはずのこれらの遺骨を、埋葬において「無化」させることに危機感を募らせている。なお、篠田の意見 は、必ずしも日本人類学会での総意ではないようで、同学会員には、それらの紛争当事者の双方により冷静な対応を求める声もあることを、私は確認している。 1.3 先住民の側は、2007年先住民の諸権利に関する国連宣言(UN-DRIPs)に関する先住民へのこれまでの差別と抑圧の歴史を、各国政府が認識 し、敬意と尊厳を認証する流れを止めることはできない。先住民の側にも不満があるものの、アイヌ新支援新法の施行(2019)など、政府は、国際的な先住 民に対する政策を整備しつつある。2020年は国立アイヌ民族博物館が開館予定である。そのため、アイヌ先住民に関しては、先住民の精神性(霊性)を尊重 すると共に、それを保証するためのさまざまな市民法的措置、たとえばアイヌ民族に対するヘイト行為の禁止、など整備をつづけている。 1.4 それに対する自然人類学の側のがさらに研究を続けることを可能にする「狡知=メティス」の発案としては、市民を巻き込む昨今の手法つまり「対話の 重視」や「コミュニケーション」をキーワードにして、研究材料を手放さないようなロービー活動も盛んだ。 |

|

5 以上の内容が、実質的な結論であった。 いまいちど、この発表の内容を、順に整理していこう。 われわれが論理的に説明しなければならない手順は以下のとおりである。 1)概要紹介、そしてすでに結論を先に提示している。 2)返還請求に関する歴史の紹介 3)骨の物語:骨にまつわる霊性を理解可能にするためのエピソードの提示 4)我々の役目は、原告と被告の紛争やバトルを面白おかしく解説することではない。その科学の倫理的使命のためにも、彼らが追求する「紛争解決・課題解 決」の努力のプロセスについて説明する。 5)結論 アイヌと琉球の先住民性——後者は辺野古移設問題や米軍基地などの沖縄県民に対する政治的不平等への不満が「独立運動」への支援と同時に反発、そして先住 民性の市民的承認をめぐる闘争的状況におかれていることを留意しなければならない——への主張運動の背景には、先住民が植民地的収奪やそれに伴う差別、歴 史的トラウマなどを、国家や権力、その象徴としての人類科学に、承認させるという主張が見え隠れする。伝統的回帰にみえるさまざまな主張は、現在の我々に 対する痛みの歴史への加害者として想起を促す政治倫理的行為と理解することも可能である。それが、「原告」ならびに「被告」の両方に対する、心理的な部分 へのデモンストレーションであることが、論理的あるいは合理的繋がらない不整合や「違和感」を醸し出している。しかし、それをパフォーマティブな行為と膾 炙すれば、メタ社会学的メッセージとして、それらの理解を紛争の現場に、リフレクシブに回帰させる可能性をもつことも示唆しておきたい。 |

|

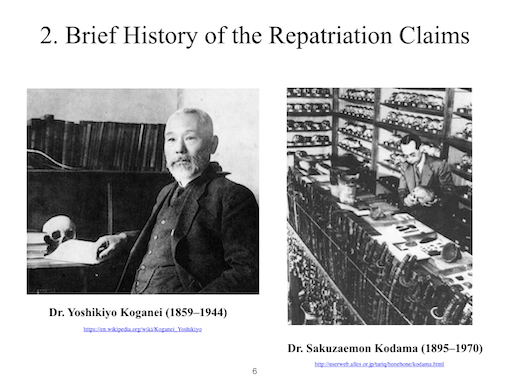

6 遺骨と副葬品の収奪者たち=「ボーン・コレクター」の肖像 小金井良精(こがねい・よしきよ) 児玉作左衛門(こだま・さくざえもん) |

|

7 遺骨と副葬品の収奪者たち=「ボーン・コレクター」の肖像(続き) 金関丈夫(かなせき・たけお)とその研究書から |

|

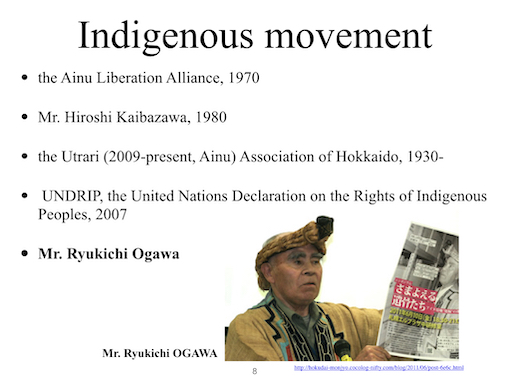

8 先住民の側の運動 1)アイヌ解放同盟(1970)(→「アイヌとシサムための文化略奪史入門」) 2)海馬澤博(1980) 3)北海道アイヌ協会→北海道ウタリ協会→北海道アイヌ協会 4)先住民の諸権利に関する国連宣言(UN-DRIPs) 5)小川隆吉さん |

|

9 「アイヌ納骨堂」 ただし、旧・文部省への予算要求により認められた名称は「標本保管庫」 定期的に開催されるイチャルパ(供養儀礼) |

|

10 「原告」と「被告」の歩み寄りに関する視点 1)遺骨副葬品返還法(NAGPRA, Native American Graves Protection and Repatriation Act, 1990) 2)自然人類学の兄弟学問であった、日本文化人類学の対応の遅さ:「アイヌ問題」をとおして学問的反省をしない問題(→例「泉靖一とアイヌ民族」) 3)日本文化人類学の歴史的反省の不徹底(→日本文化人類学会・学会歴史委員会・委員長としての経験) |

|

11 (承前)——説明は省略 (1)遺骨や副葬品を「所有」するとはどのような意味をもつのか? また霊的な崇拝対象あるいは、その処遇において文化的権利——崇拝のみならず伝統的な 手続きよる放棄や廃棄あるいは破損などさまざまなレパートリーが認められる——を行使する際に、私有財産の「所有」という法的概念を、遺骨や副葬品に適用 することが妥当なのか?もしそうでない場合は、どのような「概念」をもっとも正しくて「正当」なものにするのかという課題が生じる。 |

|

12 (承前)——説明は省略 (2)私有財産制度による現行の市民法では、法人による所有概念をのぞいて、先住民の集団的権利については今だに法的に未整備である。遺骨を管理し、全国 の国立大学に明確な通達文書は存在しないものの、遺骨返還に関する権利継承関係については、北海道大学のアイヌ遺骨関係のガイドラインに従うように「指 導」されているらしい。そこで示されているものは、遺骨や副葬品の帰属は、その遺族末裔としての「祭祀継承者」の証明(DNA鑑定)と認定(博物館収集時 における基本台帳などの情報)により決定されている。これは従来の市民法による規定をそのまま利用していると思われる。問題は、米国の遺骨副葬品返還法 (NAGPRA, Native American Graves Protection and Repatriation Act, 1990)が規定するような法律が未だないために、先住民に対する集団的権利が明文化した形で認められていないという問題がある。そのため「伝統的な漁 法」により儀礼のための鮭を採集することが禁漁期に禁止されるという事態がおこり、先住民に対しては権利未承認への不満が募るのである。先住民の集団的権 利はどのように認められるべきか? それには先住民のこの権利に関する調査研究とそれにもとづく立法的措置が急務なのである。 |

|

13 (承前)——説明は省略 (3)再帰的近代化に関わる問題であるが、先住民の集団的権利が、言語の使用権利や市民社会における不当な差別を受けない人権擁護よりも、祖先祭祀など伝 統的なものが強調されるのはなぜなのか? 非先住民の側は埋葬や遺骨管理について、伝統的な祭祀を放棄しつつあるのに、集団的権利という「再帰的近代」の 文脈の中で、伝統が強調されるだけでなく、復古的に再創造(ホブスボウムとレインジャー)されるのはどうしてないのか?という疑問は生じる。 |

|

14 (承前)——説明は省略 (4)遺骨返還をめぐる再帰的近代化がもたらすもうひとつの「反省」は、近代社会の市民法が規定する「私的所有」と、先住民運動が新たな権利獲得目標とし て主張する文化や伝統(ヘリテッジ)の「集団的所有」の共通点と差異を洗い出す作業を要請する |

|

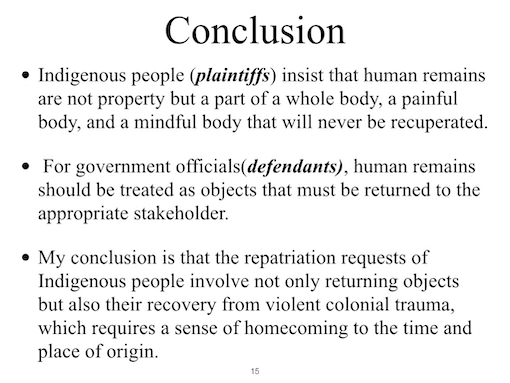

15 結論 (承前)——説明は省略 アイヌと琉球の先住民性——後者は辺野古移設問題や米軍基地などの沖縄県民に対する政治的不平等への不満が「独立運動」への支援と同時に反発、そして先住 民性の市民的承認をめぐる闘争的状況におかれていることを留意しなければならない——への主張運動の背景には、先住民が植民地的収奪やそれに伴う差別、歴 史的トラウマなどを、国家や権力、その象徴としての人類科学に、承認させるという主張が見え隠れする。伝統的回帰にみえるさまざまな主張は、現在の我々に 対する痛みの歴史への加害者として想起を促す政治倫理的行為と理解することも可能である。それが、「原告」ならびに「被告」の両方に対する、心理的な部分 へのデモンストレーションであることが、論理的あるいは合理的繋がらない不整合や「違和感」を醸し出している。しかし、それをパフォーマティブな行為と膾 炙すれば、メタ社会学的メッセージとして、それらの理解を紛争の現場に、リフレクシブに回帰させる可能性をもつことも示唆しておきたい。 |

|

16 (承前)——説明は省略 この発表のタイトルである「霊性と物質性」を2つの極にして、再帰的近代の歴史的文脈の中に定位してみよう。 1.1 物質性は近代科学の実証主義の研究対象のシンボルである。しかしながら、それらの物質性の中に霊性あるいは精神性の残滓を認めることは可能であ る。戦前期の解剖学者や自然人類学者は、全体骨格よりも頭骨の収集に血道をあげた。頭骨のさまざまな部位の計測を通して集団的特性や「起源論」あるいは 「人類進化」という精神性を数量解析から読み取ろうとしたのである。しかし、それ以前の18-19世紀には頭骨はフレノロジー(Phrenologie) =骨相学としての疑似科学という起源をもつことを、のちの自然科学者は否認している。他方、伝統主義者のほうは、集合墓や風葬など遺骨の扱いに関しては近 代人からみれば「ぞんざい」に扱われていたものが、遺骨返還をめぐる「紛争」の中では、あたかも聖遺物のような貴重な精神財になると共に、時に、明確な人 格霊として現れる体験を惹起し、それに関する文芸叙事詩(土橋芳美『痛みのペンリウク』2017)すら生まれた(→「遺骨は自らの帰還を訴えることができるのか?」)。 1.2 これに関わる自然人類学者の側の危機意識は、先住民の集団的権利などを完全に無視するかのような「返還をしていたら材料がなくなり研究ができなく なる」という時代錯誤のものである。ほんの少し前(10年から10数年)からは、計測や三次元情報による数量解析からDNA分析が可能になり、日本の自然 人類学では社会からの人気の高いナショナリズム的情熱に裏打ちされた「日本人の起源論」という擬似科学的なものに研究費が投入される事情もあいまって、そ の危機意識は切迫したもののようである。現に、京都帝国大学旧蔵の琉球人の遺骨に関しては、現在、日本人類学会会長の篠田謙一が、司法裁判が進行中の当事 者である京都大学に対して「遺骨の返還を応じないように」という異例の申入書を提出するという「異常」な事態にまで発展した。他の著作においても篠田は標 本の「末裔」ならびに日本人「全体」の知的資源になるはずのこれらの遺骨を、埋葬において「無化」させることに危機感を募らせている。なお、篠田の意見 は、必ずしも日本人類学会での総意ではないようで、同学会員には、それらの紛争当事者の双方により冷静な対応を求める声もあることを、私は確認している。 1.3 先住民の側は、2007年先住民の諸権利に関する国連宣言(UN-DRIPs)に関する先住民へのこれまでの差別と抑圧の歴史を、各国政府が認識 し、敬意と尊厳を認証する流れを止めることはできない。先住民の側にも不満があるものの、アイヌ新支援新法の施行(2019)など、政府は、国際的な先住 民に対する政策を整備しつつある。2020年は国立アイヌ民族博物館が開館予定である。そのため、アイヌ先住民に関しては、先住民の精神性(霊性)を尊重 すると共に、それを保証するためのさまざまな市民法的措置、たとえばアイヌ民族に対するヘイト行為の禁止、など整備をつづけている。 1.4 それに対する自然人類学の側のがさらに研究を続けることを可能にする「狡知=メティス」の発案としては、市民を巻き込む昨今の手法つまり「対話の 重視」や「コミュニケーション」をキーワードにして、研究材料を手放さないようなロービー活動も盛んだ。 |

|

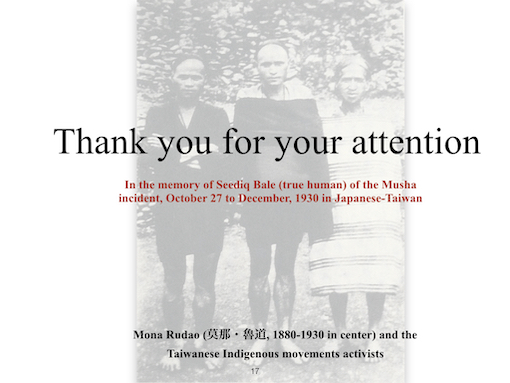

17 この発表を、台湾先住民の戦士セデック・バーレ(真の人)モーナ・ルダオの 記憶に捧げる(→「モーナ・ルダオ」「Seediq Bale(真の人)と医学倫理について」) |

|

《精神は骨(頭蓋骨)なのだ》 人種主義について書いてきたものがいっぱいになり、整理することにしました。人種主義につ いて書いてある日本の和書もチェックしてきましたが(これはフランスの本にも言えることですが)それらの書物では、レイシズムは著者の外側に現前としてあり、自分は人種主義の思想的根をもっ ていないという、お気楽人種の概念の本だらけであることがわかりました(唯一の例外はアイヌ民族当事者が書いたアイヌアイデンティティを論 じた著作や論文あるいはエッセーぐらいか)。まさに、(ヘーゲルが言う ように)精神は骨(頭蓋骨)なのである(→「ヘーゲル『精神現 象学』1807ノート」)。 |