アイヌとシサムための文化略奪史と文化復権史入門

Introduction to The Ainu culture and history for the Sisamu and the Ainu

Yukie CHIRI,

1903-1922 (写真は北海道よ

り)/Shigeru Kayano, 1926-2006

解説:池田光穂

アイヌとシサムための文化略奪史と文化復権史入門

Introduction to The Ainu culture and history for the Sisamu and the Ainu

Yukie CHIRI,

1903-1922 (写真は北海道よ

り)/Shigeru Kayano, 1926-2006

解説:池田光穂

シサムとは、アイヌ語でアイヌ以外の日本人を指して いう言葉である。シサムは「となり人」のような表現で、対面した相手にも使う。アイヌ語には日本人を指す言葉としてシャモがあるが、これはシサムが訛音 (かおん)化した、つまり、訛(なま)った言葉なので、同じ意味だが、現在ではより柔和で友好的なニュアンスのある表現である。さて、日本の現代社会おけ る、アイヌと和人(シサム)との関係については「アイ ヌ先住民族の現状と日本政府の課題」を参照してください。ここでは、地質時代や考古学時代からの年代記として考えます。なお、人名はすべて敬称略 とさせていただきます。まず、基本用語の整理からはじめましょう。

| アイヌ |

人間という意味。民族名の表現をエスノニムと言いますが、世界の多くの民族が自分たちの民族名を表現する時

に「人間」ということが多いです。これは、自民族中心主義に由来しますが、どのよう

な民族もそのような意識を持ちます。さて、少数民族や先住民の

場合、過酷な差別をうけて自分の民族名を自称することすら嫌うこともあります(→「民

族と民族性をめぐる用語集」)。 |

| シサム |

シサムは「となり人」のような表現で、対面した相手にも使う。アイヌ語 には日本人を指す言葉としてシャモがありますが、これはシサムが訛音 (かおん)化した、つまり、訛(なま)った言葉なので、同じ意味だが、現在ではより柔和で友好的なニュアンスのある表現として使われています。 |

| コタン |

アイヌにとっての共同体(コミュニティ)

のことです。日本語での共同体や社会という用語も、近隣集団、地域社会から自治体や都道府県まで、コミュニティの概念は拡張します。コタンはかっては、村

落レベルの集団を意味しますが、人々にとって重要な地域単位のつながりのことです。各地にちらばってバラバラになっても、コタン出身の繋がりがあれば、同

じコミュニティ意識が保たれたり、アイヌでなくてもコミュニティのメンバーとして受け入れられればコタンの成員(メンバー)になることは可能です。した

がって、コタンはアイヌ語由来のコミュニティという意味になります。 |

| イオル |

コタン(コミュニティ)には、住民が自治をしたり、自己決定することが

できます。コミュニティには独自のしきたりがありますが、それが守られたり、維持改善されてコミュニティの繋がり(紐帯=ちゅうたい)が維持されていま

す。コタンにとってのそのような象徴的な意味づけを含めた空間的広がりを、イオルと呼びます。生活象徴空間=イオルと翻訳する人もいます。 |

| 同化政策 |

民族同化政策とも言います。少数民族や先住民は、より大きな国民国家制 度のなかで、教育や徴兵を通して平等な国民制度を作り上げます。そのために、言語・文化・生活習慣を、多数派(この場合はシサム)に強制的にあわせる生活 を政策的に進めます。そのために少数民族や先住民の言語・文化・生活習慣を捨てさせようと努力します。その背景には、多数派の側の傲慢と少数派への差別意 識が生まれることがあります。現在の多くの、多民族・多文化・多言語政策をとっている民主的国家は少 数派への差別を厳しく禁じたり、人権政策を通して、ヘイト言動をくりかえす人に処罰を与える政策が一般的になっていました。日本は先進諸外国にくらべて、 その人権擁護意識が希薄だと言われています。そのためには、江戸幕府や日本政府のアイヌに対する同化政策がどのようなものであったのかと歴史理解と対話や 議論が欠かせません。 |

| 文化の尊重 |

……などがあります。ただしアイヌ文化を理解するためには、教科書や博

物館だけではなく、アニメやコミックなどから入ってゆくこともあり、それもアイヌ文化の多角的理解につながってゆく方法でしょう。アイヌ民族の場合『ゴールデンカムイ』

は、これまでのアイヌ民族を伝統文化だけに限定して考えるのではなく、フィクションながら、明治維新以降の日本の近代化や、北東アジアの安全保障、さらに

は、革命期のロシアとの「辺境国境地帯」での人々の複雑な歴史的やりとりについて考えることができる点で、よく作り込まれているエンターテイメントになっ

ています。 |

| 自己決定の重要性 |

自分の生き方について自分自身で自由にする権利があるという考え方を「個人の自己決定」という。J・S・ミルは「他人に迷惑をかけない限り人間は何をしても自由であ

る」と主張した。自己決定はこの考え方に由来する。ただし同じ自己決定でも「自己決定に関する諸国民の権利」

とは若干異なるものがある。それが国民による自分たちの共同体をもつ自己決定権のことである。レーニンは「ある国民=ネーション」が他の国民による共同体

から分離して国民国家をつくりだす権利のことを、この自己決定権のこととした。今日における少数民族や先住民の自己決定は、その領域内において自己決定が

可能な独立した主権的共同体の形成を求めるものであり、それは、国民国家に対して排他的に主権を主張するものから、(ちょうどアメリカの連邦制のように)

いわば国家内国家(州)として、緩やかな対等な権利をもつ共同体を志向するものまで様々である。 |

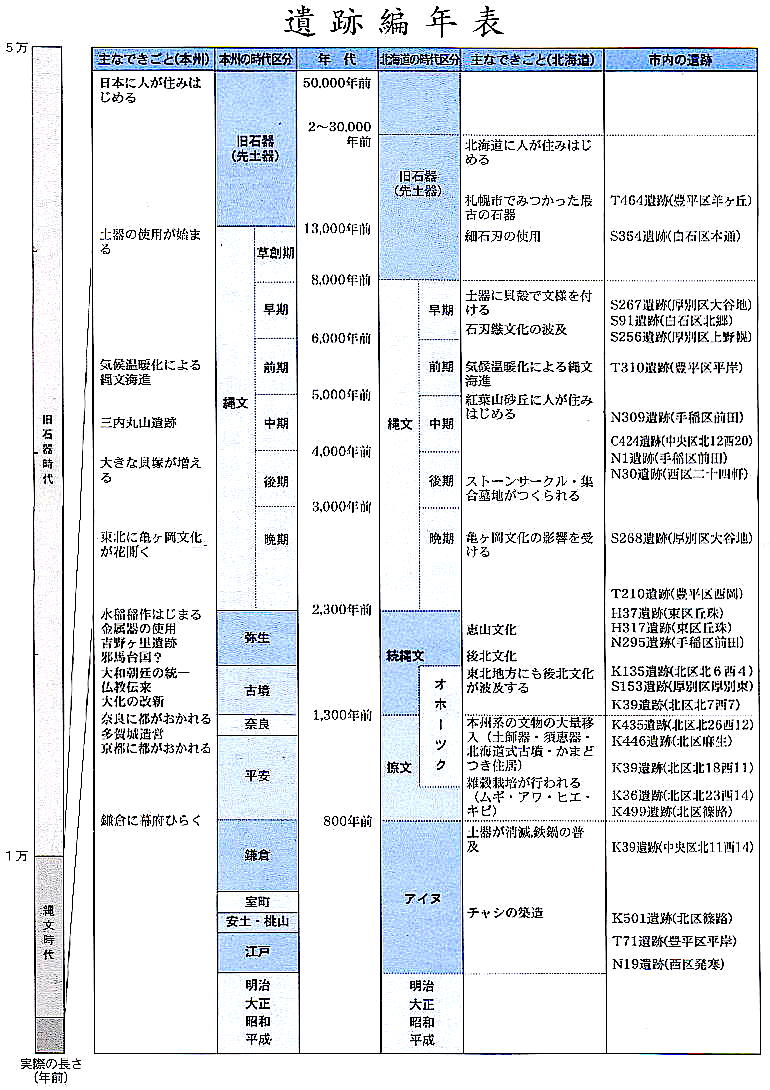

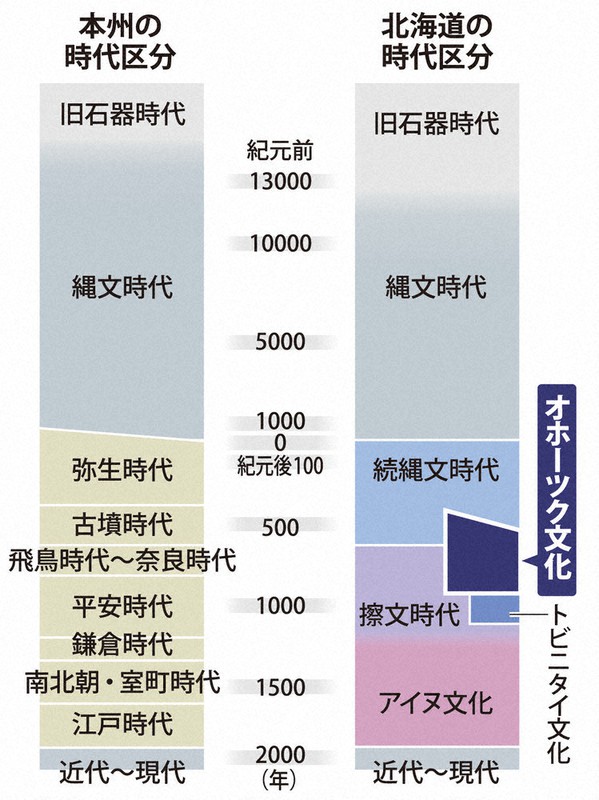

★和人の考古学者が中心となって、蝦夷(北海道)の土地における考古学時代の歴史区分(編

年:へんねん、と言います)を定義してきました。和人のアイヌに対する統治や政治の歴史見解(アイヌ側からみれば、被支配の歴史見解)が反映されていま

す。そのため、近年では、先住民学が教える「先住民による、先住民のための、先住民の学問」の理念にもとづい

て、考古学上の編年も、アイヌ側からの記述が中心になるべきだという考えが登場してきています(→「先住民考古学」)。

★アルジャジーラ制作のドキュメンタリー (2010)

◎「日本本土」と「北海道」の石器・土器・遺跡によ

る編年(札幌市埋蔵文化財センター)

1万2千年前 日本列島形成期

5-6世紀 オホーツク文化

7世紀 擦文土器(擦文=さつもん)〜9世紀頃 オ ホーツク文化(〜12世紀ごろ)

12-13世紀 日本海沿岸交易

13-14世紀 アイヌ文化の原型

1356 諏方大明神画詞(すわだいみょうじんえこ とば)に「蝦夷カ千島」の住民の記載——異文化記載として登場

1456 コマシャインの戦い。和人鍛冶がアイヌ青 年を殺害に端を発する騒乱。現在の函館あたりに和人の館(たて)という軍事・活動拠点があった。(アイヌ民族の歴史)

1500年代半ば 蠣崎氏がアイヌと講和

1593 蠣崎氏、秀吉から朱印状を受ける。

1604 松前氏(蠣崎氏の後進)家康より黒印状を 受ける。商場知行制(あきないばちぎょうせい)はじまる

1669 シャクシャインの戦い

場所請負制(ば しょ・うけおいせい) は じまる。場所請負とは、アイヌ民族に対する貢納を物納で徴収するが、その徴収を和人商人とアイヌ民族との交易により徴収制度である。当然、労役なども含む アイヌ民族に対する不利益な貢納制度であるが、他方でアイヌの和人文化への同化を禁じた。他方、疱瘡(天然痘)対策として住民に種痘も行われたが捗々しい 成果を得られなかった(→「香西豊子「アイヌはなぜ「山に逃げた」 か?」」)。

1747 ロシア人宣教師報告(要出典)占守島

[シュムシュ]と幌筵島[パラムシル]に千島アイヌ256名を報告。

1789 クナシリ・メナシの戦い

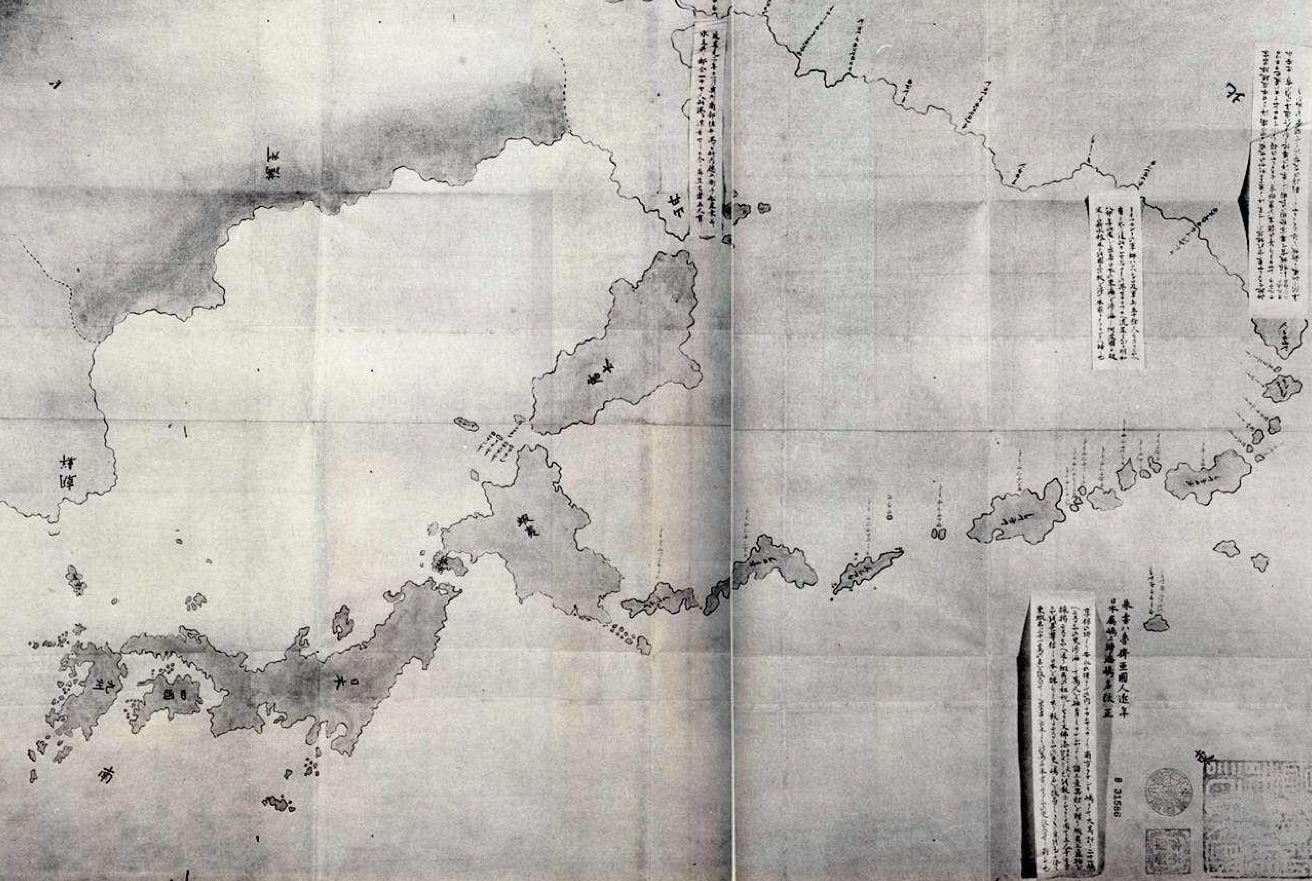

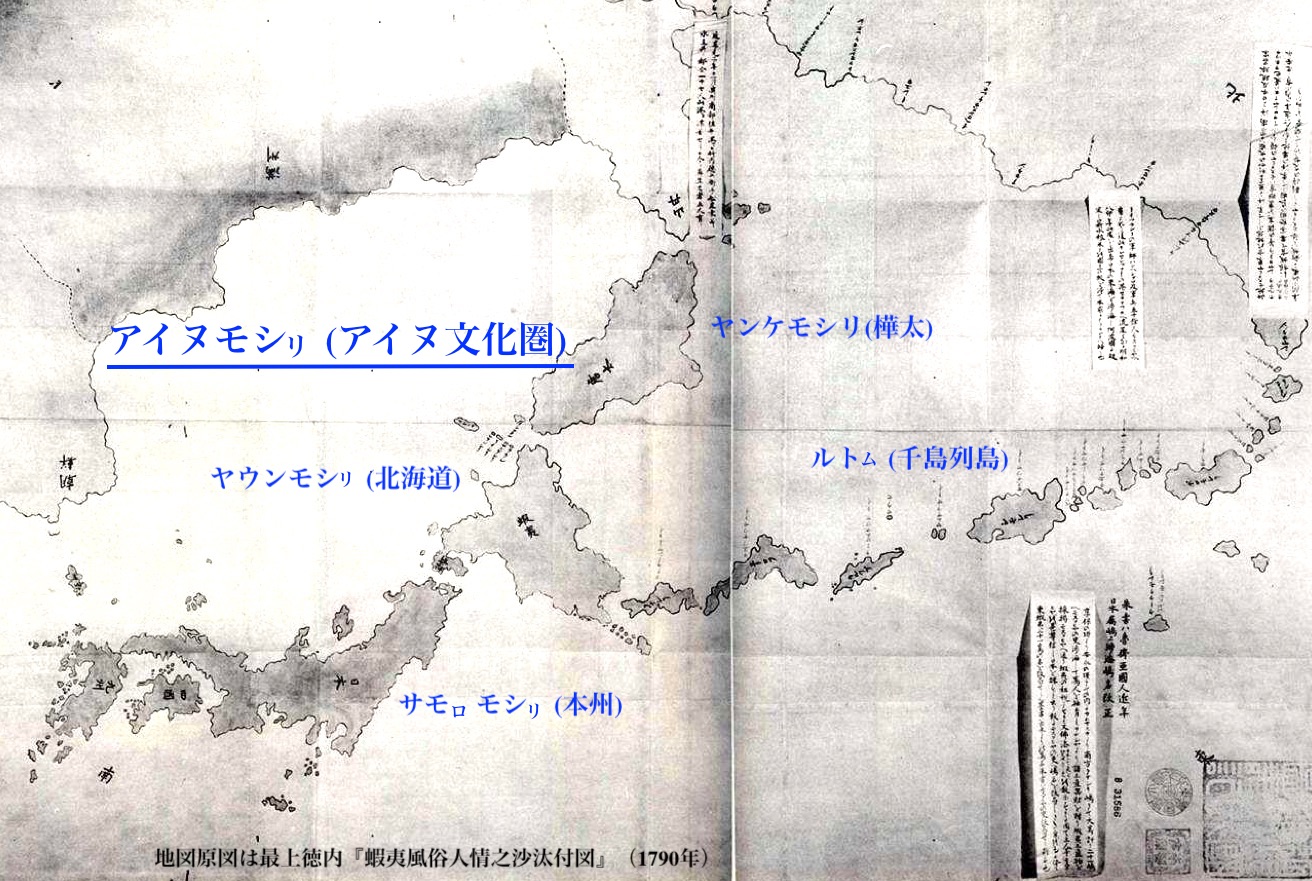

1790 最上徳内『蝦夷風俗人情之沙汰付図』 (1790年)

_

_

1799 東蝦夷地で請負人の排除

1807 蝦夷地の直轄地化(背景にロシアの進 出)、 ただし西蝦夷地では請負人の復活もみられる

1812 ナポレオン戦争におけるロシア戦役。直轄 地制度から場所請負制度の完全復活

1821 松前領の復活

1854 日米和親条約により函館の開港。

1855 日露通好条約(下田条約, 1855)により国境の確認:択捉島以 南を日本領とするが、北蝦夷地(カラフト/サハリン)は両国の境界を定めない土地とする。

「1855年2月7日(安政(あんせい)元年12月

21日)日米和親条約に続き、下田で日本側全権筒井政憲(まさのり)・川路聖謨(かわじとしあきら)とロシア特派大使プチャーチンが調印した日露間の和親

条約。国境を択捉(えとろふ)島と得撫(うるっぷ)島の間とし、樺太(からふと)(サハリン)には国境を設けないとした。またロシア船のために箱館(はこ

だて)、下田、長崎を開き、船の修理と薪水(しんすい)・食料・石炭の供給をすること、および箱館、下田のうち一港に領事を置くことを定め、居留民は相互

に本国の法で処分する双務的領事裁判権を認めた。1858年、安政五か国条約の一つとして日露間に修好通商条約が結ばれたが、この条約も他の諸国との条約

と異なり、領事裁判権と最恵国条款が双務的であった。」ニッポニカ「日露通好条約」)

1862 米国、Homestead act of 1862.

1865 道南2箇所のアイヌ墓地より英国領事館員 によるアイヌ人骨の盗掘

1868 明治維新

1869(明治2) 蝦夷地は北海道と改称(→「北 海道の地名由来はアイヌ語起源か」)。国郡制の導入。戸籍法の制定でアイヌは平民に編入されたが、開拓使の通達により峻別が必要な際に「旧土 人」と識別された。

1869 場所請負制度の廃止。ただし魚場持(ぎょ ばもち)と称し引き続いた。

1871(明治4) アイヌへの歓農政策はじまる。

1872(明治5)

「地所規制」・「北海道土地売貸規 則」。北海道の土地の私有制度の導入。ただし、アイヌが申請に必要な戸籍の制度が整備される1876(明治9)年までは法的にアイヌが土地所有するチャン ス は阻まれていた。またアイヌに識字者がほとんどおらず、実質的にアイヌは土地所有のチャンスから完全に排除されていた。

この年から、琉球「処分」がはじまる。(→廃藩置県(1879)琉球併合

(いわゆる1879年が「琉球処分」の完了)、琉球が日本の植民地統治下に入る。以降「沖縄」と呼ばれる。)また、この年の百年後にアイヌ解放同盟がうまれる。

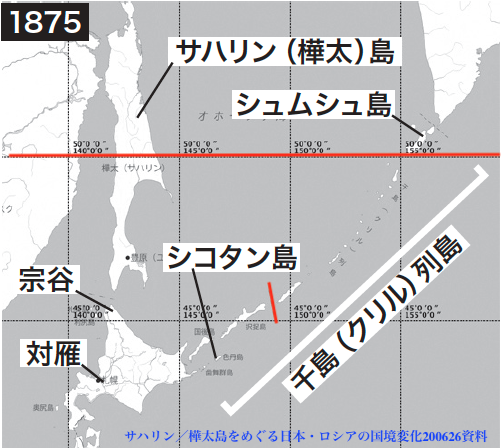

1875(明治8)

樺太千島交換条約:樺太(サハ リン)アイヌ、占守島(しゅむしゅとう)等の北千島の千島アイヌは、北海道本島や色丹島に移住を余儀なくされる(→1884)。樺太アイヌ841名が日本国籍を取得後 に、対雁(ついしかり、現在の江別市)に宗谷経由で、移住したが、コレラ、天然痘で多数死亡している(→「病気の文明史」参照)。1950年代、最後の千島アイヌの死亡の報告。

1876(明治9)魚場持の廃止

1877(明治10) 北海道地券発行条例:「アイ ヌの人々の居住地は官有地に編入して権利を留保し、地租を課さず、アイヌの人々との地域の状況に応じて所有権を与える」とされた(『報告書』2009: 13)。

依田勉三(1853-1925)が 開拓目的に初めて渡道する。翌年、晩成社を設立し、1883年4月に13戸27日が現在の帯広に開拓に入る。明治35年(1902年)にはバター工場を創 業し、缶詰工場・練乳工場等にまで広げる。しかし大正5年(1916年)には、実質的に活動は停止し、昭和7年(1932年)に晩成合資会社は解散した。

1883(明治16) 根室県「旧土人救済方法」に より歓農政策

1884

日本がシュムシュ島在住アイヌ約100人にシコタン

島移住を実質的に強制される。

「バチラー師はアイヌ語を存続させようと努力してい

るが、われわれ日本当局は死滅することを望んでいる」ジョン・バチラー に語った和人官吏(バチラー 1993:139)。

1885(明治18) 札幌県「旧土人救済方法」に より歓農政策

1886(明治19) 北海道土地払下規則。県が廃 止されて北海道庁が設置される。

1889 大日本帝国憲法公布

1890(明治23) アイヌにたいする歓農政策の 廃止

1893 サベージ・ランドー、"ALONE WITH THE HAIRY AINU"(1893:59)にて、アイヌを食人であるというこれまでの外国人宣教者たちの主張を否定する。

"From my own personal

experience—and I may add I am the only foreigner who has seen these

Tokachi, or as others call them, Tokapchi Ainu—I came to a conclusion

very different from this. I found that not only were they not

cannibals, but that, taken altogether, they were the most peaceable,

gentle, and kind Ainu I came across during my peregrinations through

the land of the hairy people. Indeed, I am sorry to say that it is not

savagery that makes the Ainu bad, but it is civilisation that

demoralises them. The only place in Yezo where I was actually

ill-treated by Ainu, as my readers will remember, is the village where

they were said to be "very civilised.""(P.59)

1894 日清戦争

1897(明治30) 北海道国有地未開地処分法: 和人の土地所有がすすむ。この年、大韓帝国(〜1910)建国。

1898-1899

Berthold Laufer

(1874-1934) was an ethnologist. He worked on the Amur River and

Sakhalin Island during 16 months over 1898-1899. He studied the Nivkhi,

Evenk and Ainu, and published a monograph in the expedition series, The

decorative art of the Amur tribes.

1899(明治32)

北海道旧土人保護法の施行

(→「日本における先住民問題」に法の条文あり)

1904 日露戦争

1905 山本多助(1904-1993)、釧路春採コタンにて生まれる

1905(明治38) ポーツマス条約(日露講和条 約)により北緯50度以南の樺太の日本領有(割譲)。翌1906年まで樺太アイヌが 帰還する。

1910 日韓併合(8月)

1912 中華民国建国

1914 第一次大戦勃発

1916(大正3) アイヌの識字調査では30% (40歳以上では3%)

1917 The Vigesimal and Decimal Systems in the Ainu Numerals: With Some Remarks on Ainu Phonology, by by Laufer, Berthold/ロシア10月革命、ソヴィエト連邦

尼港事件(にこうじけん)——3月から5月にかけてアムール川の河口にあるニコ ラエフスク(尼港)で発生した、赤軍パルチザンによる大規模な住民虐殺事件(ニコラエフスク事件)。

教育者でアイヌ研究者であった吉田巌(1882-1963)が「アイヌ語撲滅宣言」を発し、同化政策よりの言

動を開始する。2年後の、1922年に北海道庁が「保導委員」制度を創設するとその委嘱を受け、1923年から「土人保導委員」、1932年から方面委

員、1946年より民生委員となり1949年までつとめた。

1922 大正11年「アイヌ 神謡集」(知里幸惠編訳);北海道庁が「保導委員」制度を創設。

1925 金田一京助『アイヌの研究』内外書房にお いて、当時のアイヌは「原始社会」の特徴を残す「見本」として、その研究の価値を主張する。

1930 北海道アイヌ協会設立

1932(昭和7) 晩成社の解散(会社そのものは

1916年には実質的休止状態のままであった)。

1933

10月22日、1903年11月に亡くなっ

た平取の平村ペンリウク氏の遺骨が、北海道帝国大学の山崎春雄教

授、岡田正雄(夫)助教授らの指導のもとで「発掘」される。

1934

「10月下旬、北海道帝国大学医学部解剖学第二講座

の児玉作左衛門教授らが[十勝郡浦幌]町内愛牛(あいうし)地区のアイヌ墓

地から持ち去

る。幌内では少なくとも76人分」

1935

Concerning the Ainu Population.『民族衛生』第4巻(3-4号, 1935)の英文抄録 出版年は1936年か?

アイヌの指紋掌紋の研究、『民族衛生』第4巻(4- 6号,1935)

日高平取アイヌの血清黴毒反応調査成績、『民族衛 生』第4巻(1号,1935)

アイヌ民族の人口構成に就いて、『民族衛生』第4巻 (3-4号,1935)

アイヌの皮膚科的研究(第一回報告)『民族衛生』第

4巻(5-6号, 1935)

1936 「アイヌ」民族の消長と其の人口構成につ

いて、『民族衛生』第5巻(3-4号,1936)

1937(昭和12) 旧土人保護法9条の削除 (「土人学校」の廃止)昭和10年代以降、同法が廃止されるまで、土地の無償下付はなかった。

1938 「アイヌのイムに就いて」(『精神神経学 雑誌』第42巻1号、1938年)/「アイヌの潜伏微毒と神経微毒」(『精神神経学雑誌』第42巻11号、1938年)

1941 「アイヌの内因性精神病と神経系疾患」 (『精神神経学雑誌』第45巻2号1941年)

| 1. 序論 2. 前松前藩時代 3. 前幕府直轄時代 4. 後松前藩時代 5. 後幕府直轄時代 5.1 序説

6. 開拓使・三縣・道庁時代5.2 幕府の対蝦夷方針 5.3 労働保全政策 5.4 人口、維持政策 5.5 同化政策(撫育、統治、教導、教化、風俗の改変) 6.1 明治政府の北海道経営

7. 結論6.2 開拓使のアイヌ政策 6.3 三縣(県)時代のアイヌ政策 6.4 北海道旧土人保護法の制定 |

1946(昭和21)

旧土人保護法「授産・医療・ 救済」に関する規定の削除

泉は1950年に日本民族学協会が計画した「アイヌ 民族綜合調査」に参加し、1951年8月に杉浦健一(1905-1954)との沙流アイヌ集落でフィールド ワークをおこない、調査上の困難にであっていた。それは「半世紀以前の彼らの社会生活はあとかたなきまでに変貌」していたと記している(泉 1952:45)。また、同調査で石田英一郎(1952:185)は、この調査が「アイヌ民族の福祉」に寄与する可能性も示唆していた。しかし、この調査 は予備調査だけに終わった。(→「日本文化人類学史」「泉靖一とアイヌ民族」)

北海

道アイヌ協会(1930年設立)が社団法人となる

1951 サンフランシスコ講和条約「第二条(c)

日本国は、千島列島並びに日本国が1905年9月5日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権

利、権原及び請求権を放棄する。」

1961(昭和36)

アイヌ人への道の福祉政策は じまる。

社団法人北海道アイヌ協会が、北海道ウタリ協会に改称。

1964

「全道のウタリーよ蹶起(けっき)せよ。搾取と侵略

を天業なりと考えた悪漢共は遂に祖国を滅亡の一歩

前に追い込んだが、今や彼らは『戦犯』として亡びんとしている。自業自得だ。日本の平和と民

主化はアイヌも希ってやまぬところ、此の時此の際全ウタリーよ、真に覚醒し蹶起せよ。奮起せ

ずんば吾等も亦滅亡する。アイヌの為の土地の確保、住宅改善、教育の徹底化、共有財産を悪官

僚からウタリーに返さす事が必要だ。吾等のエカシ達は本道開拓の大功労者であり、本道はアイヌ

の國なのだ。此の誇りを保たすためにアイヌは今こそ奮起せよ。保護法は改正すべきだ。アイ

ヌの発展は大同団結が第一だ。アイヌ協会もアイヌ研究所も合同してやってほしい。アイヌ

活安定と団結のために」山本多助(Tasuke YAMAMOTO,

1904-1993)、アイヌ問題研究所『アイヌ新聞』(1964)(出典は殿平 2013:61)

1970 児玉作左衛門死去。

2月「葦の会」(平取町)結成。

第26回日本人類学会・日本民族学会連合大会(札幌 医大)開催(8月25-26日)。新谷行[本名:新屋英行、北方民族研究所を 主宰](Gyo SHINYA, 1932-1972)とアイヌ解放同盟(1972 -)の結城庄司(Shoji YUUKI, 1938-1983)および、太田竜(Ryu OTA, 1930-2009)とシンポジウム壇上を占拠し「公開質問状」を提出。(→「日 本文化人類学史」)同連合大会シンポジウムにて、山本多助(Tasuke YAMAMOTO, 1904-1993)は、シンポジウム席上でアイヌの立場から「魂のない」アイヌ研究者の態度を批判した。

この 年(この機会にあわせて?)アイヌ解放同盟がうまれる。「1972年に、当 時北海道ウタリ協会の理事でもあった結城庄司や、山本一昭らによって結成された。初代代表は、結城庄司ウィキ;アイヌ解放同盟」)

「1972 年8月25日、札幌医科大学で行われていた第26回日本人類学・民族学連合大会を批判して結城が太田竜とともに演壇占拠を行い、公開質問状を読み上げた [1]。9月20日には、結城が太田らとともに静内町にあったシャクシャイン像の台座から侵略者の後裔たる『北海道知事・町村金五』の名前を削り取る。結 城は太田とこれらの事件の少し前に知り合っていた」典拠:マー ク・ウィンチェスター博士論文[PDF])

9月 20日「シャクシャイン像事件:1972 年9月20日、結城庄司ら5人がシャクシャイン像の台座に刻まれていた町村金五知事(当時)の名を削り取る事件があった。犯行に新左翼の太田竜が加わって いたことから、警察は札幌オリンピックを控えた時期を狙った過激派による事件とし、全国指名手配の末1974年に結城らを逮捕した。しかしこの事件で有罪 となったのは太田のみで、結城や足立正生・新谷行など他の4人は起訴猶予処分となった。」

10

月23日「風雪の群像・北方文化研究施設爆破事件:10

月23日。この日はシャクシャインの戦いを起こしたアイヌ民族の首長シャクシャインが松前藩によって殺害された日。午後11時半に爆発するようにセットさ

れていた。二つの爆弾は時間通りに爆発し、風雪の群像は大破、北方文化研究施設の方は爆発したものの比較的軽微な被害で済んだ。風雪の群像は1977年に

修復されて現在に至っている」東アジア反日武装戦線)

1973

1月「全国アイヌが語る会」(札幌)主催者:小川隆

吉、砂澤ビッキ、結城庄司、成田得平、平村芳美。

アイヌ解放同盟「3月「アイヌ解放の夕べ」を主催」

6月「アヌタリアイヌ」(佐々木昌雄主筆)創刊(〜

1976年6月)

1974(昭和49)

北海道ウタリ福祉対策(第 1 次ウタリ福祉対策(昭和49〜55年度))を道が 策定。

アイヌ解放同盟「9月結城庄司がクナシリ・メナシの蜂起の犠牲者 を弔う供養祭『ノッカマップ・イチャルパ』の実行委員会初代委員長に就任する」。 「10月21日、結城がシャクシャイン像を毀損した罪で自宅で逮捕される(その後釈放され、起訴猶予処分となる)。逮捕の直前には、結城は他の仲間2名と ともに太田の唱える「アイヌ革命論」とアイヌの主張・状況が乖離していることを記者会見で訴え、釈放後には太田と互いに批判・侮辱を繰り返す関係となり、 太田とは絶縁した」典拠:マー ク・ウィンチェスター博士論文[PDF])

1975

「7月19日、北海道警察警備部(北海道警察本部爆破事件)が爆破される。そのときの犯行文には「東アジア反日武 装戦線は、本日、アイヌモシリを支配している日本帝国主義者、北海道警察に対し、本部爆破攻撃を決行した」とあった」アイヌ解放同盟)

1976

3月2日に北海道庁爆破事件。「東アジア反日武装戦線」による犯

行声明「すべての友人の皆さんへ。私達日帝本国人は アイヌ 沖縄人民 チョソン人民 台湾人民 部落民 そしてアジアの人民に対する日帝の支配を打ち砕

いていかなければならない。カナジミ〔ママ〕からの「反日闘争に呼応していかなければならない。一切の思い上がりを捨て、自己を変革し我々の反日戦線を鍛

え上げ、拡大して行こう。同調を中心に群がるアイヌモシリ(北海道はその一部)の占領者共は第一級の帝国主義侵略者である。日帝は国力増強を目的としてア

イヌモシリ植民地経営を推し進め モシリのすべてを強奪し墓石 アイヌ絶滅を企てて来た。日帝は戦争遂行のため 北海道 サハリン 千島にも無数のチョソ

ン人、中国人を強制連行し 奴隷労働をさせ 多くを虐殺してきた。同調はその先頭に立って北方領土返還運動を推進してきているが、アイヌは北海道 サハリ

ン 千島は アイヌ ギリヤーク オロッコの母なるモシリ(大地)である と主張している。侵略占領者である日本とソ連こそが北海道 サハリン 千島の全

領域から撤退せねばならないのだ。日本の立場を支持する中国毛沢東一派は大きな犯罪を犯しているのだ」北海道庁爆破事件)アイヌ革命論)

1977

「北海道大学経済学部教授の林善茂の講義でアイヌに 対する差別があったと主張、「北海道大学差別講義糾弾闘争」を組織し、北大経済学部前に12月21日にテントを張る。萱野茂が仲介に当たり、林善茂は謝 罪。翌1978年1月22日に収拾、テントを撤去した」アイヌ解放同盟)

1978

1979

1980

| 『アイヌ史資料集』の選者として(河野本道) 一八九九年に制定された『北海道旧土人保護法』は、その「保護」の名に反しこの地の在 来民にとって身動きならぬ駄目押し的枷となった。同法により、在来民はすでに組み込まれて しまっていた階級杜会の中で、職業や居住地などを制限され、さらにはそのような杜会的差別 を一集団として蒙むることになった。しかも、それらに伴って当てがわれた給与地」はとい えば、大半がその後約半世紀の間に「和人」の手中に転ぜられてしまった。そして、最近アイ ヌ自身のうちに、『北海道旧土人保護法』の歴史的検討を通じて、自らを位置づけようとする取 り組みか起った。/ すなわち、ウタリ協会の札幌支部が、昨年(1979年)の7月から毎月一回では あるが同 法に関する勉強会を開くことになった。この集りに筆者か講師を依頼されて参加することに なったが、その回を重ねるうち、近代史のまとまった基礎的資料を得たという主旨の声が強ま り、結局、そのために筆者が、資料的なものをまとめて公にするという宿題を与えられるはめ となった。/ こういった経緯があって、近代史資料を中心としたこのような『アイヌ 史資料集』を編んだ わけであるが、その経緯からして、これは決して単純な好事家的興味や関心を満足するために 用いられるものではなく、また、従前の多くの研究者に対して言われてきたように差別的学問 の手段として用いられてもならないものである。/ なお、この資料集は、筆者か手近に得られたものによっており、しかも、諸種の限界から大 著あるいは雑誌に掲載された論文や報告、入手し易い著書などを含まぬものであるから、必ず しも十分なものとは言い難い、そして、これら個々の資料については、信憑性に乏しい部分や 批判の的になるようなところも大いにあるはずである。しかし、過去に作られた資料か そのま まで歴史の一部や全体をなすものでないことは言うまでもなく、アイヌ史の資料かかなり限ら れているという限界があり、さらに、今日からみると問題視されるものでもそこから歴史か紐 解かれるということもあることなどから、ここにはできるだけ広範な資料を集めている。/ また、とくにこれまでのアイヌ史の資料は「和人」の手によるものが多 く、そのような資料 には十分批判的な考証が試みられねばならないであろう。何故なら、アイヌといわゆる「和人」 との歴史的.杜会的条件には差違があり、そのため両者の間に歴史観の開ぎか生じ、〈和人によ るアイヌ史〉と〈アイヌによるアイヌ史〉とか単純には同一のものとはなり得なかったという 問題が残されたまま、一方的な歴史に負うべきではないからである。/ 今、アイヌ史をアイヌが自らの歴史観をもって築くことこそ待たれること である。(1980.01.01) |

海馬沢博と北海道ウタリ協会が、北海道大学に遺骨の 返還(ならびに賠償)をもとめる。アイヌ遺骨は、構内の「アイヌ納骨堂」 に納められる。ただし、この施設は大学の「標本室」の位置付けであった(2008年当時までで返還 されたのは35体)。ウタリ協会は「返還要求のある地域には返し、残りは北大が納骨堂を建立・収納、イチャルパをおこなう」。(→「「児玉コレクショ ン」の収集者,児玉教授の「業績」に関連する新聞記事・雑誌記事」)

1981

道庁は、第 2

次ウタリ福祉対策(昭和56〜62年度)を施策。

1982

1983

「9月3日、結城庄司が札幌市白石区の自宅で急性心 不全により死去する。以降、山本一昭らが運動を担う」アイヌ解放同盟)

深尾勝子「アイヌ人骨資料問題/北大は収集の内情調

査せよ」『北海道新聞』1983年12月19日

1984

二風谷で「補償交渉が妥結。平取町もダム建設に同意

し翌1985年(昭和60年)には水源地域対策特別措置法の対象ダムに指定されて生活再建への国庫補助などが行われ」る(「二風谷ダム」)。しかし、萱野茂と貝澤正は、1987年の強制収用に対して

1989年に行政訴訟。

1985 アイヌ肖像権裁判.

1986

中曽根康弘、9月24日の自民党全国研修

会において「日本は単一民族国家」発言をし、報道され問題になる(いわゆる「知的水準

発言」「単一民族国家」)。

1987

1984年二風谷で「補償交渉が妥結。平取町もダム 建設に同意し翌1985年(昭和60年)には水源地域対策特別措置法の対象ダムに指定されて生活再建への国庫補助などが行われ」る(「二風谷ダム」)。 しかし、萱野茂と貝澤正は、1987年の強制収用に対して、この年1987年北海道開発局は両名への説得を断念し土地収用法に基づき1987年(昭和62 年)に強制収用に着手する。2年後に、1989年(平成元年)に収用差し止めを事業者である建設大臣に求めたが、1993年(平成5年)4月にこれは棄却 された。

1988(昭和63)

東京都調査、都内に2700 名余のアイヌ人口。

同庁は、第 3

次ウタリ福祉対策(昭和63〜平成 6 年度)を施行。

1989

1990

1991

1992

1993

河野本道(1939-2015)はウタリ協会の「アイヌ史」編集委員(1983- 1993)を務めていたが、協会より解任される。その理由は、1980年に北海道出版企画センターから刊行した『アイヌ史資料集』の編纂が絡んでいたと指 摘される(→1980年の項目参照)。その後、河野は1997年講演の妨害をした山本一昭ならびに北川しま子の 両名を訴える損害賠償請求事件が起こり、「河野差別」裁判は2000年9月に札幌地裁判決があり、河野側の勝訴に終わっている。

1984年二風谷で「補償交渉が妥結。平取町もダム 建設に同意し翌1985年(昭和60年)には水源地域対策特別措置法の対象ダムに指定されて生活再建への国庫補助などが行われ」る(「二風谷ダム」)。 しかし、萱野茂と貝澤正は、1987年の強制収用に対して、この年1987年北海道開発局は両名への説得を断念し土地収用法に基づき1987年(昭和62 年)に強制収用に着手する。2年後に、1989年(平成元年)に収用差し止めを事業者である建設大臣に求めたが、1993年(平成5年)4月にこれは棄却 された。

萱野茂と貝澤正は、1993年5月土地収用を行う北 海道収用委員会を相手に札幌地方裁判所へ行政訴訟を起こした。いわゆる「二風谷ダム建設差し止め訴訟」。この裁判には事業主体である国も補助参加している が、アイヌ民族を先住民族とするかどうかの認否については国はこの裁判では不要であると主張した。

1994

1995(平成7)

道庁は、第 4

次ウタリ福祉対策(平成 7 〜13年度)を施行。

「ウタリ対策のあり方に関する 有識者懇談会」設置。

「2月山本一昭らが呼び掛け人となって「『北方領土 の日』」反対!全国集会」が、札幌で開催される。この「全国集会」は、以後毎年行われている」アイヌ解放同盟)

山崎拓 - 1995年、衆議院議員在任中、「一民族、一国家、一言語の日本の国のあり方がこれほどの国力を作り上げた。日本人が日本人を思いやる気持ちが阪神大震災 の救済にも現われている」と発言(→「単一民族国家」)

北海道大学古川講堂から6人分の頭蓋骨が発見され

る。「6つの頭骨の内訳は、「オタスの杜

風葬オロツコ」と付箋のある3つの頭骨と甲午農民戦争(東学党の乱)の指導者と墨書きのある朝鮮人の頭骨、日本人の頭骨、不詳な頭骨がそれぞれ1つずつ」北大人骨事件)。

調査の結果、東学党の乱の珍島指導者のひとり朴仲辰(1996年5月30日に韓国に返還)、3体はウィルタ(は1998年10月28日臼町の金剛寺へ仮安

置されたのち2003年8月サハリンに返還され、慰霊碑の下に埋葬)された。のこり2体はアイヌのものとされて、2007年7月26日北大文学部と大乗寺

(豊平区)においてイチャルパがおこなわれた。

1996(平成8)

官房長官に提出された「ウタリ 対策のあり方に関する 有識者懇談会報告書」にて、アイヌの先住民性に関する事実確認。

「2月3日、「『北方領土の日』反対!『アイヌ新 法』実現!全国実行委員会」(略称:ビリカ全国実)が発足する。代表に、山本一昭が、名を連ねている」アイヌ解放同盟)

二風谷ダム自

体は、すでに本体工事に着手していたが建設省は萱野らアイヌ関係者の意見を容れて1996年(平成8年)にはダムに試験的に貯水を行って異常が無いか確認

する試験湛水(たんすい)終了後、全ての貯水を放流するという異例の操作を行い、アイヌの伝統行事であるチプサンケを湖底で執り行うようにした。

1997(平成9)

二風谷裁判判決:アイヌ民族の「先住性」が認められ て、ダムは違憲であるとの判決を勝ち取る——他方ダムは施工されてしまった(→「二 風谷ダム」)。「1997年(平成9年)に二風谷ダムの建設は完了 し二風谷地区は水没したが裁判は継続され、同年3月27日に二風谷ダム建設の是非について札幌地裁は判決を下した。こ の中で札幌地裁は土地の権利取得裁決の取消しなどを求めた原告側の訴えをいずれも棄却したが、「工事のための土地取得などはアイヌ民族の文化保護などをな おざりにして収用を行ったことにより、土地収用法第20条3号の裁量権を逸脱している」として収用は違法であると判断した。その上で既にさ れた収用裁決を取り消すことが「公の利益に著しい障害を生じる」として判決には違法 を明記するものの、原告の請求を棄却した(行政事件訴訟法第31条による事情判決)。また、アイヌ民族を国の機関としては初めて先住民族として認めた。基本的には原告敗訴であるが裁判費用は国と北海道収用委員会が負担することとなった」

旧土人保護法廃止。旭川市旧土 人保護地処分法廃止。アイヌ文化振興法の制定(5月制定、7月施行)。 (二風谷裁判原告勝訴の際の)被告である北海道収用委員会と事業主体である国は控訴を行わず、判決は確定する。この判決はアイヌ民族を先住民族として認め た画期的なものであり、7月には政府が差別的法律として悪名高かった北海道旧土人保護法を廃止し、アイヌ文化保護を目的としたアイヌ文化振興法が成立。ア イヌ民族長年の悲願が実現した。

10月、計画発表から24年の歳月を費やし「二風谷ダム」完成。

11月アイヌ文化振興法の指定法人として(財)アイ ヌ文化振興・研究推進機構を指 定。

11月、アイヌ文化振興・研究機構が発足し、萱野が 1991年(平成3年)に立てた二風谷アイヌ文化博物館を水源地域対策特別措置法の国庫補助対象としてアイヌ文化・アイヌ語伝承や文化財保護の拠点として 拡充させた。建設省はさらにアイヌ関係者との間で既に合意していたチプサンケの代替地を8月に完成させ、これと連動する形で二風谷湖水祭りが同時開催され てアイヌ文化に触れ合う機会を整備した。

12月河野本道氏が、山本一昭ならびに北川しま子の

両名を訴える損害賠償請求事件が起こる(山本氏らにより「河野差別裁判」と呼ばれる)(『飛礫』編集委員会

2001)。この裁判は2000年9月に札幌地裁判決(河野側の勝訴)。

1998

4月より「二風谷ダム」は 運用を開始した。アイヌ文化の保護育成事業はダム完成後も続けられ、同年10月には沙流川博物館が開館し現在は二風谷アイヌ文化博物館と共にアイヌ文化保 護の拠点となっている。このダム事業では先住民族の認知および文化保護という公共事業では未だかつて無い問題を提起し、蜂の巣城紛争と共にダム補償におい て特筆される事件となった。ダム建設が契機となってアイヌ民族の悲願が成就したが、萱野・貝澤を始めとしたアイヌ関係者や二風谷ダム建設関係者の血のにじ むような苦労がこの陰には潜んでいる」ウィキペディア「二風谷ダム」よ り)。

9月山本一昭らは河野本道と北海道出版企画センター を相手取り出版の差し止め回収ならびに謝罪公告の請求をする。山本側により「アイヌ資料集弾劾裁判」の訴えをおこす。

2000

「河野差別」裁判は2000年9月に札幌地裁判決 (河野側の勝訴)

2001

7月2日2001年7月2日、衆議院議員在任中、東

京有楽町の日本外国特派員協会での講演にて、「(日本は)一国家、一言語、一民族といっていい。北海道にはアイヌ民族がおりますが、今はまったく同化され

ておりますから」と鈴木宗男が発言(→「単一民族国家」)。

2002(平成14) アイヌの人たちの生活向上に 関する推進方策

2003

2004

2005

「果2005年(平成17年)国土交通省は平取ダム

を含む「沙流川総合開発事業」の見直しを言明」

2006(平成18)

北海道アイヌ実態調査、道内 約24000人(23,782)の居住の報告。

平取ダム計画に対しての、地元のアイヌ民族を中心と

した3年間にわたるアイヌ文化調査が3月にの終了となった。

2007(平成19)

3月榎森進『アイヌ民族の歴史』草風館、2007

9月「先 住民族の権利に関する国際連合宣言」(pdf: 内 閣官房訳)

第12条 1. 先住民族は、その精神的及び宗教的

な伝統、慣習及び儀式を明示し、実践し、発展させ、及び教育する権利、その宗教的及び文化的な場所を維持し、及び保護し、並びに干渉を受けることなくこの

ような場所に立ち入る権利、その儀式用の物を使用し、及び管理する権利並びにその遺体及び遺骨の帰還についての権利を有する。2. 国は、関係する先住民

族と連携して設けた公正な、透明性のある、かつ、効果的な仕組みを通じて、自国が保有する儀式用の物並びに遺体及び遺骨へのアクセス又はこれらの返還を可能にするよう努める。

2008(平成20)

北海道大学アイヌ民族生活実 態調査(北大アイヌ・先住民研究センター):経済格差すなわち、生活保護率の高さ、大学進学率の低さが指摘される。

1月ごろ「アイヌ人骨台帳」がみつかり市川守弘弁護

士のところに届けられる。小川隆吉(1935-

)、情報公開法にもとづき「北海道大学医学

部、児玉作左衛門収集のアイヌ人骨の台帳とそれに関連する文書」の開示請求する。それに呼応して「北大開示文書研究会」が組織される(殿平善彦氏らが共同

代表)。

2008(平成20)

6月6日衆参両議院にて「ア イヌ民族を先住民族とすることを求める決議」採択。

7月「アイヌ政策のあり方に関する有 識者懇談会」設置(同月第34回主要国首脳会議「洞爺湖サミット(34th G8 summit)」)

「アイヌ

政策推進会議・報告書等」英語あるいはアイヌ語での答申(ないしは翻訳)がない。政府広報の国際的透明性あるいは、先住民主権を尊重しようとする

姿勢が無いことがよくわかる。

2009(平成21)

4月1日 北海道ウタリ協会(再度:1930-

1961)北海道アイヌ協会に改称。

7月「アイヌ政策のあり方に 関する有識者懇談会」が10回の会議を終え、河村武夫官房長官に報告書提出。 12月「アイヌ政策推進会議」(座長:官房長官)発足

2009年の民主党政権誕生に伴い、平取ダムは見直

しの対象となり、10月9日にサンルダムなど7箇所と共に予算が凍結された。

2010(平成22) 3月「民族共生の象徴となる 空間」「北海道外アイヌの生活実態調査」両作業部会設置。

2011(平成23)

6月「民族共生の象徴となる 空間」「北海道外アイヌの生活実態調査」両作業部会より報告書提出。

6月10日「シンポジウムさまよえる遺骨たち:アイ

ヌ墓地”発掘”の現在」主催「北

大開示文書研究会」[pdf]

「民族共生の象徴となる 空間」作業部会委員:佐々木利和(部会長)、加藤忠(北 海道アイヌ協会)、川上哲(アイヌ伝統芸術継承者)、佐藤幸雄、篠田謙一、常本照樹。

2012(平成24)

2月17日 小川隆吉と城野口ユリは北海道大学を訪

れ、同大学佐伯浩総長との面会を求めるが、大学側は拒否。3月に大学側は「第

一解剖移管」文書を小川宛に送付し59体の遺骨リストを示す(植木 2017:277)

内閣官房アイヌ総合政策室は 「アイヌ政策関係省庁連絡会議」において「民族共生の象徴となる空間」基本構想の決定を発表(7月21日)

9月14日 城野口と小川は、札幌地方裁判所に慰謝料請求の民事訴訟を北海道大学に提訴(北海道文書開 示研究会 2016:192)(→「アイヌ遺骨等返還 の研究倫理」)。北海道大学側は、祭祀継承者かどうか「不明」の者に遺骨を返還できず、裁判所に判断を求めるものとした。

チカップ美恵子(1948-2010)死去

2013(平成25)

佐々木利和氏は『アイヌ史の時代へ : 余瀝抄』北海道大学出版会において、これまでの日本史家が「アイヌが歴史を持たない」と言ってきた主張が、アイヌは歴史を「持てない」とアイヌそのものの 否定に転化する危険性があることを指摘する。他方で、アイヌ史と日本史がどのように交錯するのか?そして日本史の枠組に捉えなれないことが、アイヌの独自 性を「日本文化の埒外」という特殊な「他者化」をおこなっている危険性が彼の現つの中にも認められる。

11月殿平善彦『遺骨:語りかける命の痕跡』かもが わ出版を公刊。殿平らの、第二次大戦中の強制連行労働者たちの埋設遺骨の発掘と返還運動、ならびに歴史の記憶プロジェクトの記録

瀬川拓郎『アイヌ学入門』講談社現代新書において、 アイヌ[現代文化]と縄文文化と類似という時代錯誤の記述をおこない、アイヌを時間的に「異質な他者」として描く。

民主党下野後に検証が再開され、2013年に予算が

復活して「平取ダム」に対して基礎工事が着手される。

画像クリックで拡大します(殿平

2013:272-273)より

2014(平成26)

1月モベツコタン(紋別市)子孫・畠山敏が、北大所 蔵の同コタン発掘の5体の遺体の返還をもとめる訴訟。

5月浦幌アイヌ協会(差間正樹会長)が団体としては じめて、大学を提訴(浦幌町愛牛地区発掘の63人分および十勝太地区の1体の返還)。

6月『アイヌ文化の復興等を 促進するための「民族共生の象徴となる空間」の整備及び管理運営に関する基本方針について』 閣議決定

2015

3月城野口ユリ死去。弟の山崎良雄が裁判に参加。

平取ダム、起工(2024年完成予定)

2016

日本考古学協会・日本人類学会が、アイヌを研究対象

にする公開シンポジウムを開催する(現在では、アイヌを研究対象にするための学術的「働きかけ」が研究倫理の確立を待つ前にはじまったと言われる)

2017

8月ベルリン人類学民族学先史学協会は、 収集保管されていたアイヌ人骨の起源が「盗掘」によるものであることを認定し、日本に返還され、北海道大学アイヌ納骨堂に保管された(松島 2018:187)。

2017年8月20日浦幌町字チプネオコッペにおい て、「大学からの返還遺骨を慰霊するイチャㇽパ(浦幌アイヌ協会)」

「北海道大学の「アイヌ納骨堂」には、浦幌町内から 持ち出された、少なくとも76人分の遺骨が留め置かれています。大半は、1934年(昭和9年)10月下旬、同(帝国)大学医学部解剖学第二講座の児玉作 左衛門教授らが町内愛牛(あいうし)地区のアイヌ墓地から持ち去っていったものです。浦幌アイヌ協会による返還請求訴訟が今年3月22日、札幌地裁で和解 に達し、被告・北海道大学がこれらの遺骨を当協会に返還することになりました。初回返還分として今回、63人分と人数不明の遺骨、合わせて82箱の返還を 受け、再埋葬します」北 海道文書開示研究会)

ア

イヌ文化の復興等を促進するための民族共生象徴空間の整備及び管理運営に関する基本方針について (一部変更)

2018

2018年10月19-22日第72回日本人類学会 大会(三島市民文化会館/国立遺伝学研究所)10月20日一般シンポジウム「人骨研究の在り方‒‒アイヌ遺骨が投げかける問題と人類学の未来を考える」

の会場において、フロアからの発言のなかで尾本恵市(東京大学名誉教授)氏は、1972年の第26回日本人類学会・日本民 族学会連合大会(札幌 医大)のアイヌ解放同盟からの会場占拠と研究者とアイヌのやりとりにおいて、そのエピソードを話し、こう述べた。「アイヌの青年とは一緒に話してみると、 とてもいい人たちなんですよ」と発言する。

2019

政府は2019年通常国会に「アイヌの人々の誇りが 尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律案」を提出。「アイヌの人々の 誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)」の制定、あわせて「アイヌ文化振興法」を廃止される。

11月6日STV放送:「北海道大学が保管するアイ ヌ民族の遺骨が北海道白 老町に来年オープンするアイヌ文化施設「ウポポイ」に移されることになりました。北大は「これまで適切な配慮に欠けていた」との声明を発表しました。/北 海道大学では、5日から引き取り手のないアイヌ民族の遺骨を白老町に完成する「ウポポイ」の慰霊施設に移し始めたということです。北大では1931年から 医学部の教授らが研究目的として墓地から持ち出すなどした遺骨が保管されていてこれまで120体以上が地域などに返還されています。(北大 笠原正典総長 職務代理)/「アイヌ民族への尊厳に対する適切な配慮を欠いており、極めて遺憾であり真摯に反省しております」/北大では、頭と体の骨を別々に保管するな どアイヌ民族への配慮に欠けていたと、初めて反省の声明を発表しましたが当時の法には反していないと謝罪は避けました。」https: //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191106-00000090-stv-hok

◎市川守弘『アイヌの法的地位と国の不正義 : 遺骨返還問題と「アメリカインディアン法」から考える「アイヌ先住権」』寿郎社 , 2019年

「アイヌコタン”は江戸時代まで支配領域を持ち、代 表者(長)がいて、訴訟手続きなどの法規範を持った“主権団体”であった。ところが明治になって新政府はそうしたコタンの権限を一方的に奪った—。“先住 権”とは何か?アメリカで19世紀前半に“インディアン法”が確立したのはなぜか?日本国の不正義を告発し、“アイヌの法”の確立を訴えた初の法学的アイ ヌ研究の書」https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB28194232.

序章 アイヌ遺骨の返還から“アイヌの法的地位”の 確立へ

第1章 先住民族の権利に関する国際連合宣言

第2章 歴史から見たアイヌの法的地位

第3章 明治政府によるコタンへの侵略

第4章 “アメリカインディアン法”から学ぶこと

第5章 憲法と先住権、先住権の主体としてのコタン

第6章 北海道旧土人保護法の廃止と日本国の向かう 先

+++++++++++

sa

2020

2月17日「北海道博物館(札幌市厚別区)に保管さ れているアイヌ民族の遺骨7体の慰霊行事「イチャルパ」が(2020年2月)17日に行われ、道や北海道アイヌ協会の関係者ら約40人が鎮魂の祈りをささ げた。/同博物館が保管する7体は、道内の郷土史家らから1970-1980代に寄贈を受けた。同日は協会の中村吉雄理事が祭司を務め、厳粛な雰囲気の 中、神へ祈る儀式「カムイノミ」を行った後、祭壇(ヌサ)に食べ物や酒などを供え、先祖をしのんだ。遺骨を巡っては、全国12大学が保管していた約 1,600体について、各地で返還の求めがある遺骨を除き、約8割が民族共生象徴空間(胆振管内白老町)内の慰霊施設に集約された。大学以外の博物館など で保管する遺骨は、同館を含め全国17施設で計133体。同館は出土地域や発掘経緯などに関する調査を続けており、今後の遺骨の取り扱いについて「未定」 としている。(北海道新聞「北海道博物館が保管,アイヌ遺骨7体慰霊」:2020/02/18; 斉藤千絵)」

7月11日国立の「民族共生象徴空間(ウポポイ)」(北海道白老郡白老町)記念式典、翌12日に開業。

アイヌの真実 / 北原モコットゥナシ, 谷本晃久監修, ベストセラーズ , 2020が公刊される

アイヌを旧来のイメージから解放する。リビジョニ ズムの本「「自然と共生し、神々と生きる人びと」「狩猟採集を中心とした生活をし、先祖から伝わる独自の文化を守る人びと」といった神秘的な存在、あるい は見習うべきエコロジカルな文化を持つ人びと、といったイメージを強調して描かれる場合も少なくない。確かに、独自の伝統文化や精神世界は、アイヌ文化の 魅力的な一つの側面ではあるだろう。だが、真実のアイヌの姿はそれにとどまらない。今こそ知りたい!「民族×文化×歴史」アイヌのすべて。豊富な写真・イ ラスト約100点収録。」→▶1章 アイヌ民族と和人▶ 2章 カムイの章▶ 3章 モシリの章▶ 4章 アイヌの章▶ 5章 ヤウンモシリ(=北海道)の縄文文化とそこに住む人びと▶ 6章 古代・中世国家と北方世界に住む人びと▶ 7章 幕藩体制に組み込まれたアイヌ民族▶ 8章 日本政府によるアイヌ民族同化政策▶ 9章 戦後民主主義の中でのアイヌ民族。

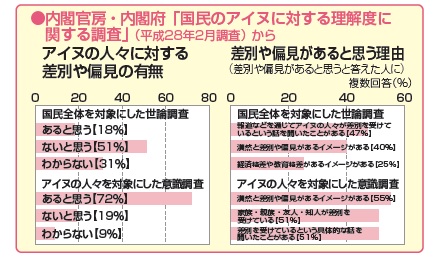

2022 現在の政府(法務省)のアイヌ認識につ いて

「ア イヌの人々は,固有の言語や伝統的な儀式・祭事,ユカラなどの多くの口承文芸等,独自の豊かな文化を持っていますが,近世以降のいわゆる同化政策等によ り,今日では,その文化の十分な保存・伝承が図られているとは言い難い状況にあります。特に,アイヌ語を理解し,アイヌの伝統等を担う人々の高齢化が進 み,これらを次の世代に継承していく上での重要な基盤が失われつつあります。/政府は,平成19年9月に採択された「先住民族の権利に関する国際連合宣 言」や,平成21年7月の「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」による報告を踏まえ,総合的かつ効果的なアイヌ政策を推進しています。令和元年5月 に施行された「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」では,アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活すること ができ,その誇りが尊重される社会を実現することを目的として,アイヌの人々への,アイヌであることを理由とした差別等の禁止やアイヌ政策を総合的かつ継 続的に実施するための支援措置などが定められ,従来の文化振興や福祉政策に加え,地域振興,産業振興,観光振興を含めた施策を総合的かつ効果的に推進して います。/(参考)アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)(抄)/第4条 何人も,アイヌの人々に対して,アイヌであることを理由として,差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。第6条 国民は,アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ,及びその誇りが尊重される社会の実現に寄与するよう努めるものとする。」アイヌの人々に対する偏見や差別 をなくそう(法務省)。

2023

5月8日 「1930年代までに研究目的で収集さ

れたアイヌ民族の遺骨4体がオーストラリアから返還され、8日に日本へ戻った。うち1体は日本統治下の南樺太(サハリン)で発掘されたとの記録があり、

「樺太アイヌ」の遺骨として海外から返還された初めてのケースとなった。アイヌ民族の遺骨は複数の国で保管されているとされ、関係者の返還への思いが強い

ことから、日本政府が調査を進めている。

北海道アイヌ協会、樺太アイヌの子孫らでつくる「エンチウ遺族会」の関係者が今月上旬から現地を訪れ、遺骨を保管していた首都キャンベラの国立博物館と

メルボルンのビクトリア博物館で遺骨を受け取った。豪側から返還の申し出があり、日本政府が手続きを進めていた。

内閣官房アイヌ総合政策室によると、この4体は30年代までに、解剖学者、人類学者の東京帝国大学(現東京大)の小金井良精教授らが、豪の複数の研究者

に寄贈したとする記録が残っている。ビクトリア博物館の1体は、36(昭和11)年に南樺太のポロナイ川河口付近で発掘されたとされる。

今後、樺太アイヌの遺骨は北海道大で一時保管され、エンチウ遺族会の返還希望を受けて文部科学省の第三者委員会が返還の当否を審査する。ほかの3体は北

海道白老町にある民族共生象徴空間(ウポポイ)の慰霊施設に運ばれ、保管された。

アイヌ民族の遺骨はかつて研究目的で収集され、無断で墓地から掘り出されたものもあるとされる。子孫らによる返還請求訴訟などを経て、北大などに保管さ

れていた遺骨の一部が地元に返還された。海外で保管されている遺骨も見つかっており、2017年には、盗掘されたことが判明した1体がドイツの学会組織か

ら返還されている。」(出典:朝日新聞)

10月2日 「国のアイヌ文化施設「民族共生象徴空間(ウポポイ)」(北海道白老町)で保管されているアイヌの遺骨9 体が2日、恵庭アイヌ協会(恵庭市)に返還された。 国がウポポイにある遺骨を出土地域に返還するのは初めて。 遺骨は江戸時代ごろのものとみられ、アイヌ集落跡から1987〜2013年に発見された。副葬品は地元の郷土資料館で管理されているが、遺骨は札幌医科 大で鑑定されるなどした後、ウポポイの慰霊施設に移され、協会が返還を求めていた。 式典に、協会の藤原顕達会長と国土交通省の田村公一審議官らが出席。藤原会長は田村氏からきり箱に入った遺骨を受け取り、「先人たちの思いが込められた 副葬品とともに、地域で弔いたい」と話した。伝統的な慰霊儀式を行った上で、郷土資料館が管理する施設に安置するという」(出 典:時 事通信)

10月5日「アイヌ施策を担当する自見沖縄・北方

担当大臣が、胆振の白老町にあるアイヌ文化の発信拠点「ウポポイ」を就任後初めて訪れ、「年間目標である100万人を目指して取り組んでいく」と述べ来場

者の呼び込みに力を入れていく考えを示しました。

先月の内閣改造で、新たにアイヌ施策を担当することになった自見大臣は、5日、視察のため白老町にある「ウポポイ」を就任後初めて訪れました。

自見大臣はアイヌの人たちの遺骨が安置されている慰霊施設に献花したあと、ウポポイの概要について説明を受けたり国立アイヌ民族博物館を見学したりしまし

た。

また非公開で北海道アイヌ協会の大川勝理事長らと懇談したほか、ウポポイの職員とも意見を交わしました。」(出典:NHK)

++++++++++++++++++++++++++++++++

・・・

◎ アイヌ民族列伝(北 原モコットゥナシ『アイヌの真実』ベストセラーズ、2020より)

| ワイン |

54 |

| ハシタイン |

54 |

| コシャマイン |

54 |

| シャクシャイン(1606?-1669) |

|

| オロキセ |

68 |

| イチャンケムシ |

|

| イサラ(1864-1934) |

|

| ツキノエ |

|

| 金成マツ(かんなりまつ:1875-1961) |

|

| 葛野辰次郎(くずのたつじろう;1910-2002) |

|

| 浅井タケ(1902-1994) |

|

| アレクサンドラ・ストローゾワ(1867-1939) |

「波越あさ」88 |

| 岡本総吉(1888-1960) |

108 |

| 柏木ベン(1879-1963) |

|

| 八重九郎(1895-1978) |

|

| 川上まつ子(かわかみまつこ;1912-1988) |

|

| 西平ウメ(1901-1977) |

126 |

| 床ヌブリ(とこぬぶり;1937-2014) |

|

| 安東ウメ子(1932-2004) |

|

| 砂澤ビッキ(1931-1989) |

|

| 知里幸恵(1903-1922) |

144 |

| 森竹竹市(1902-1976) |

|

| 知里真志保(1909-1961) |

|

| バチェラー八重子(1884-1962) |

|

| 萱野茂(1926-2006) |

160 |

| 山辺安之助(1867-1923) |

|

| 野村義一(1914-2008) |

|

| 貝澤藤蔵(1888-1966) |

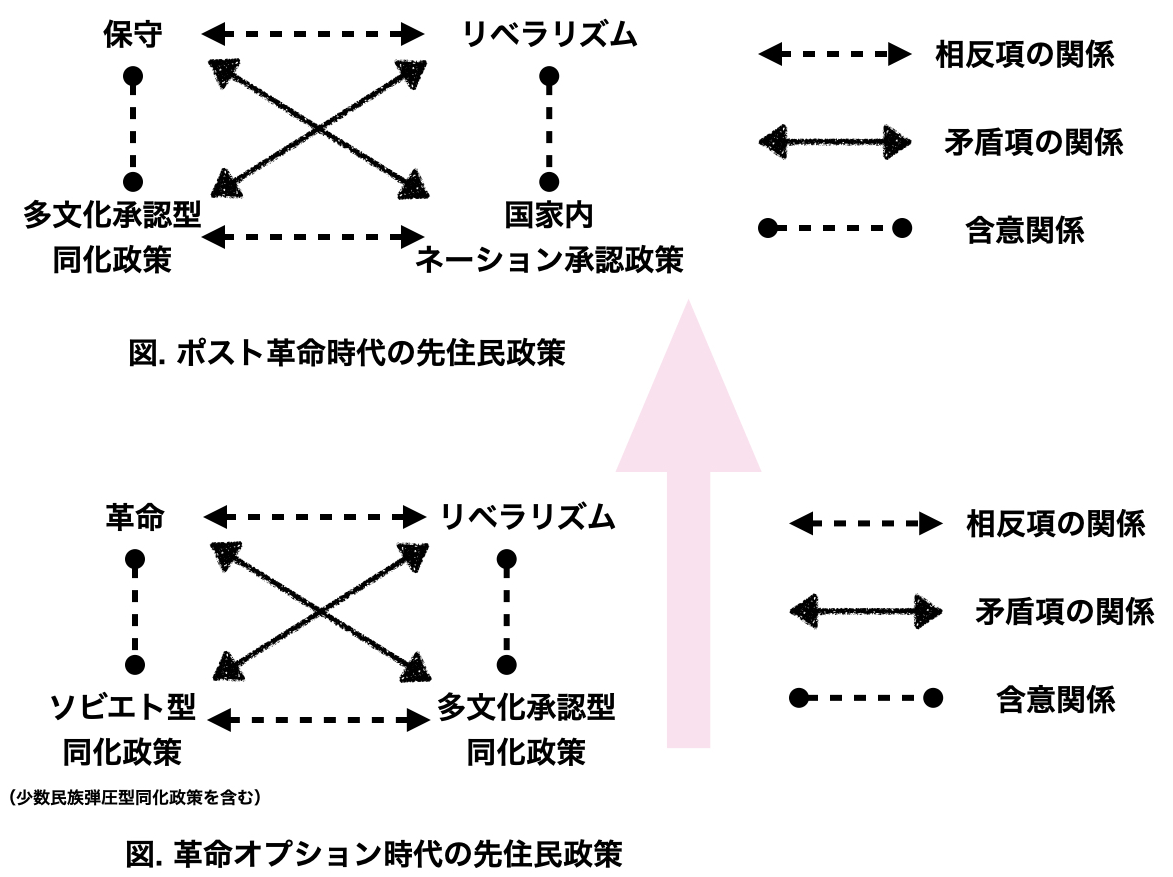

● 先住民運動からみた日本の保守とリベラルの位相(下線 で出典にリンク)

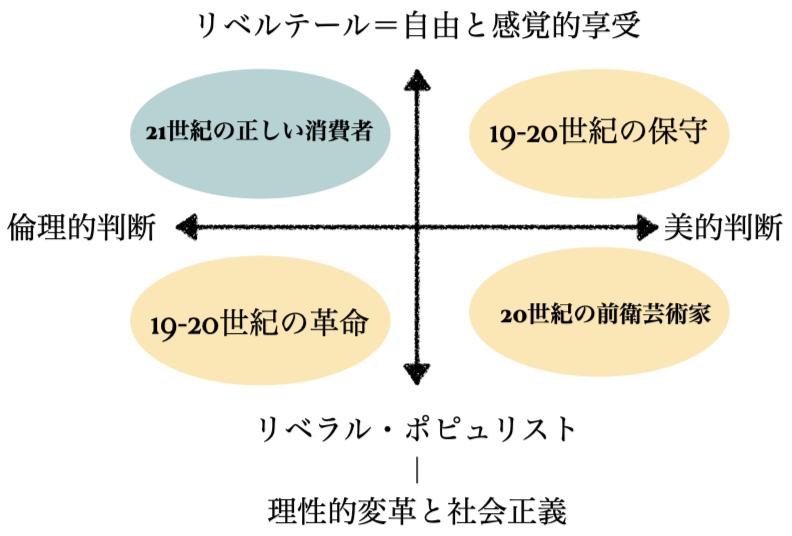

現在、アイヌ先住民族運動は、北海道アイヌ協会を中 心とする政府系のものと、協会の元地方支部や先住民運動家たちが活発に組織している非政府系のものに大別できます。また、日本(和人社会)では、保守とリ ベラルという「政治的立場」の対抗軸があります。アイヌ先住民族によるもうひとつの「政治運動・政治イデオロギー」を導入するというトライア ンギュレーション化を試みることを通して、それらの3つの立場を観点主義的方法とおして描出することが可能になるのではないか?

現代日本における保守とリベラルという位相の割り当 てを党派政治に当てはめると奇妙な捩れがある。リベラル派の市民(選挙民)は、自民党の正式 英語名称 Liberal Democratic Party だと聞いても、その党派には民主主義もリベラリズムもないと多くの人は指弾する。他方、少数派の中道から左派を自認する政党ならびに支持者が考えるリベラ ルで民主主義的な理想的な政策は、いわゆる五十五年体制において自民党と日本社会党が築いた国民皆保険や社会福祉政策を、今後も護持することである。つま り何も変えないという保守主義的政策をリベラルを自認する人たちが支持している。この伝統的な保守〈対〉革新の体制は、日本のリベラル・ナショナリズムの 通奏低音であり続けている。そのなかでは、国民統合に棹差す先住民運動は、自民党あるいは超党派の日本会議派においては国家統合の分断分子に他ならず、そ の支持者たちからヘイト運動を生み出す原因になっている。またリベラル派は、LGBTを含めてあらゆるタイプのマイノリティー擁護を是とする中での先住民 運動を基本的に支持するが、国際基準のダイヴァーシティ容認には、保守志向の選挙民に配慮しつつ、分派主義化には警戒する。先住民運動の側にも日本のマイ ルドな国民国家への包摂を基調とする政府系の穏健派と海外の先住民運動の影響を受けて国際社会並みの権利獲得ためにはより積極的に政府と対峙しようとする 革新派は存在し、その分断が先住民運動の停滞化をもたらしている。

21世紀における保守とリベラルの対立は、直接投票 による大統領選挙や国民投票が契機になり政治的分断が起こり、サイレントマジョリティが政党 をしてポピュリズム化を推し進めることが起因することが特徴としてみられる。そこでは、合理性による理性の政治というものから真理よりも情動に訴える政治 へ、冷静よりも怒りや興奮を基調にするものが多い。そこで使われる政治言説もまた「情動の語彙」が多用される。

■クレジット

旧名称「アイヌとシサムためのアイヌ文化入門」から

新名称「アイヌとシサムための文化略奪史入門」に変更(2019年4月14日)

+++

リンク(サイト内)

リンク(ドキュメンタリー)

リンク

リンク

文献

■アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会報告書に ついての見解、内閣官房長官内閣官房長官(発信者:日本文化人類学会会長 山本真鳥)日本民族学会理事会文書21-1号、平成21年 12月13日.

| 本年7月、アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会による報告書が内閣

官房長官に提出されました。この報告書について、日本文化人類学会理事会の議を経て、以下の見解を表明します。 1.日本におけるアイヌ政策の推進に向けて、特定の立場に偏ることなく、公平かつ客観的な形でこのような報告書が出されたことを、世界の民族と文化を研究 する者として、私たちは高く評価する。 2.アイヌ民族について、1989年に日本民族学会(2004年に日本文化人類学会に学会名改称)が「アイヌ研究に関する日本民族学会研究倫理委員会の見 解」を表明し、1996年には当時の内閣官房長官宛に日本民族学会の理事会の名において「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会報告書についての見解」 を表明した。また、2008年には、「政府はアイヌの人々を独自性を有する先住民族として認めること」などを求める国会決議に向けて、日本文化人類学会会 長名でアイヌ民族の権利確立を考える議員の会宛に「日本文化人類学会がこれら二つの文書で表明した立場をそのまま引き継ぎ、堅持していること」を表明し た。今回の報告書の中で強調されているアイヌの人々が先住民族であるとの基本的認識の中に、私たちがこれまで表明してきた見解が十分に生かされていると考 える。 3.アイヌ政策の展開に当たっての基本的理念として、(ア)アイヌのアイデンティティの尊重、(イ)多様な文化と民族の共生の尊重、(ウ)国が主体となっ た政策の全国的実施、の3つの柱が立てられているが、世界各地の先住民族についての知見を蓄積してきた私たちは、これらの理念が世界の様々な先住民族政策 の理念と比較してもきわめて妥当なものであり、積極的に支持すべきものであると考える。また、これらの理念に沿った形で一刻も早く具体的な政策が推進され ることを私たちは希望する。 4.具体的な政策の中で、私たちの活動と最も強い結び付きを持つ「教育」と「研究」が取り上げられている。国民の理解の促進のため「教育」活動に関して は、報告書において提言されているように、初等・中等教育においてアイヌの人々も含めた先住民族に関する理解の促進を図るべきである。私たちは、世界各地 の先住民族の過去と現在について研究を進めて来た「文化人類学」を公民免許状取得上履修を要する専門科目に追加することを要望してきた。また、先住民族に 関する知見が凝集された「民族誌」を地理歴史免許状取得上履修を要する専門科目に追加することを要望してきた。教育の場でアイヌの歴史や文化についての正 しい理解を身につけさせるためには、まず第一に、このような方策等によって、教育を担当する教員自身がアイヌの人々が先住民族であるという基本的認識の持 つ意味を十分に理解する必要があると考える。「研究」に関しては、アイヌに関する総合的かつ実践的な研究の推進・充実を図るために、アイヌ研究者養成のた めに積極的な策を講じることが必要である。そうした研究者には必ずアイヌの人々が含まれなくてはならない。特に、アイヌ文化の展示を行うと同時に、研究者 養成機関としての性格もあわせ持つ教育研究拠点を設置し、この拠点を中心に、アイヌ研究に取り組む既存の研究機関を取り込んだ形で研究ネットワークを構築 して、研究体制の拡充・強化を図ることが緊急の課題である。また、研究を推進する上では、報告書において提言されているように、アイヌの人々との協働が必 要不可欠であると考える。 5.この報告書で取り上げられたさまざまな問題について、私たちも今後もさらに検討を加え、議論を深めていきたいと考える。 |

■アイヌ文化の復興等を促進するための「民族共生の 象 徴となる空間」の整備及び管理運営に関する基本方針について(平成26=2014年6月13日)260613kakugi-1.pdf

| ア

イヌ文化の復興等を促進するための「民族共生の象徴となる空間」の整備及び管理運営に関する基本方針について 平成26年6月13日 閣議決定 アイヌの人々は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族である。政府では、衆参両院による「アイ ヌ民族を先住民族とすることを求める決議」(平成20年6月6日)及び「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」の報告書(平成21年7月29日 アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会決定)を踏まえ、内閣官房長官が座長を務めるアイヌ政策推進会議の下に、アイヌの人々の意見等を聴いて、アイヌ政 策の推進を図っているところである。 アイヌの人々が民族としての名誉と尊厳を保持し、これを次世代へ継承していくことは、多様な価値観が共生し、活力ある社会を形成する共生社会を実現する ことに資するものであり、この観点からも施策を具体化する必要がある。 このため、アイヌ政策推進会議の下で推進している施策の中核となる「民族共生の象徴となる空間」(以下「象徴空間」という。)の整備及び管理運営に関 し、下記のとおり取り組むものとする。 記 1 象徴空間は、アイヌ文化の復興等に関するナショナルセン ターとして、アイヌの歴史、文化等に関する国民各層の幅広い理解の促進の拠点並びに将来へ向けてアイヌ文化の継承及び新たなアイヌ文化の創造発展につなげ るための拠点となるよう、北海道白老郡白老町に整備するものとする。 2 象徴空間は、次に掲げる役割を担うものとする。 (1)アイヌ文化の復興 アイヌの歴史、文化等に関する展示及び調査研究並びにアイヌ文化の伝承、そのための人材育成、体験交流、情報発信及び豊かな自然を活用した憩いの場の提 供その他の取組を通じてアイヌ文化の復興に関する我が国における中核的な役割を担う。 (2)アイヌの人々の遺骨及びその副葬品の慰霊及び管理 先住民族にその遺骨を返還することが世界的な潮流となっていること並びにアイヌの人々の遺骨及び付随する副葬品(以下「遺骨等」という。)が過去に発掘 及び収集され現在全国各地の大学において保管されていることに鑑み、関係者の理解及び協力の下で、象徴空間に遺骨等を集約し、アイヌの人々による尊厳ある 慰霊の実現を図るとともに、アイヌの人々による受入体制が整うまでの間の適切な管理を行う役割を担う。 3 象徴空間は、次に掲げる区域及び施設で構成する。 (1) アイヌ文化の復興の中核となる国立のアイヌ文化博物館(仮称。以下同じ。)及び国立の民族共生公園(仮称。国が設置する公共空地をいう。以下同じ。)を設 置する区域(以下「中核区域」という。)(中核区域は、北海道白老郡白老町若草町(ポロト湖畔周辺地域)に設定する。) (2) 中核区域と連携してアイヌ文化の復興のための利活用を図るために別に定める関連区域 (3) 遺骨等の慰霊及び管理のための施設 4 象徴空間の一体的運営を図るため、アイヌの人々の主体的参 画を確保しつつ、次の措置を講ずる。 (1) 象徴空間を総合的かつ一体的に管理運営するための基本計画及び中期事業計画の策定 (2) 象徴空間の中核区域の施設を一体的に運営し、アイヌ文化の伝承、人材育成活動、体験交流活動等の実施に当たる一の運営主体の指定 (3) 象徴空間全体の円滑な運営を図るため、関係者による運営協議会の設置 5 象徴空間は、アイヌ文化の復興等を図るとともに、国際観光 や国際親善に寄与するため、平成32年(2020年)に開催される2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に合わせて一般公開するものとする。 また、象徴空間における遺骨等の集約については、象徴空間の一般公開に先立ち、関係者の理解及び協力の下、できる限り早期に行うものとする。 象徴空間並びに国立のアイヌ文化博物館及び国立の民族共生公園の正式名称は、一般公開までに関係者の意見も聴いて決定するものとする。 【註】太字(ボールド)および下線は引用者によるものである。 |

++

| 平成三十一年法律第十六号 ア イヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 目次 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 基本方針等(第七条・第八条) 第三章 民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置(第九条) 第四章 アイヌ施策推進地域計画の認定等(第十条―第十四条) 第五章 認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置(第十五条―第十九条) 第六章 指定法人(第二十条―第三十一条) 第七章 アイヌ政策推進本部(第三十二条―第四十一条) 第八章 雑則(第四十二条―第四十五条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統 等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方 針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣に よる認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々 が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もって全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生 する社会の実現に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「アイヌ文化」とは、アイヌ語並びにアイヌにおいて継承されてきた生活様式、音楽、舞踊、工芸その他の文化的所産及びこれらから 発展した文化的所産をいう。 2 この法律において「アイヌ施策」とは、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発(以下「アイヌ文化の振興等」という。)並び にアイヌの人々が民族としての誇りを持って生活するためのアイヌ文化の振興等に資する環境の整備に関する施策をいう。 3 この法律において「民族共生象徴空間構成施設」とは、民族共生象徴空間(アイヌ文化の振興等の拠点として国土交通省令・文部科学省令で定める場所に整 備される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を構成する施設(その敷地を含む。)であって、国土交通省 令・文部科学省令で定めるものをいう。 (基本理念) 第三条 アイヌ施策の推進は、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重されるよう、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統等並びに我が国を含む国際社 会において重要な課題である多様な民族の共生及び多様な文化の発展についての国民の理解を深めることを旨として、行われなければならない。 2 アイヌ施策の推進は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができるよう、アイヌの人々の自発的意思の尊重に配慮しつつ、行われなけれ ばならない。 3 アイヌ施策の推進は、国、地方公共団体その他の関係する者の相互の密接な連携を図りつつ、アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活しているこ とを踏まえて全国的な視点に立って行われなければならない。 第四条 何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 (国及び地方公共団体の責務) 第五条 国及び地方公共団体は、前二条に定める基本理念にのっとり、アイヌ施策を策定し、及び実施する責務を有する。 2 国及び地方公共団体は、アイヌ文化を継承する者の育成について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、アイヌに関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 4 国は、アイヌ文化の振興等に資する調査研究を推進するよう努めるとともに、地方公共団体が実施するアイヌ施策を推進するために必要な助言その他の措置 を講ずるよう努めなければならない。 (国民の努力) 第六条 国民は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現に寄与するよう努めるものとする。 第二章 基本方針等 (基本方針) 第七条 政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 アイヌ施策の意義及び目標に関する事項 二 政府が実施すべきアイヌ施策に関する基本的な方針 三 民族共生象徴空間構成施設の管理に関する基本的な事項 四 第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の同条第九項の認定に関する基本的な事項 五 前各号に掲げるもののほか、アイヌ施策の推進のために必要な事項 3 内閣総理大臣は、アイヌ政策推進本部が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 5 政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。 6 第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。 (都道府県方針) 第八条 都道府県知事は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内におけるアイヌ施策を推進するための方針(以下この条及び第十条において「都道府県方 針」という。)を定めるよう努めるものとする。 2 都道府県方針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 アイヌ施策の目標に関する事項 二 当該都道府県が実施すべきアイヌ施策に関する方針 三 前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策の推進のために必要な事項 3 都道府県知事は、都道府県方針に他の地方公共団体と関係がある事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の地方公共団体の長 の意見を聴かなければならない。 4 都道府県知事は、都道府県方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。 5 前二項の規定は、都道府県方針の変更について準用する。 第三章 民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置 第九条 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第二十条第一項の規定による指定をしたときは、民族共生象徴空間構成施設の管理を当該指定を受けた者(次項にお いて「指定法人」という。)に委託するものとする。 2 前項の規定により管理の委託を受けた指定法人は、当該委託を受けて行う民族共生象徴空間構成施設の管理に要する費用に充てるために、民族共生象徴空間 構成施設につき入場料その他の料金(第二十二条第二項において「入場料等」という。)を徴収することができる。 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による委託について必要な事項は、政令で定める。 第四章 アイヌ施策推進地域計画の認定等 (アイヌ施策推進地域計画の認定) 第十条 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき(当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとと もに、当該都道府県方針を勘案して)、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進するための計画(以下「アイヌ施策推進 地域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 2 アイヌ施策推進地域計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 アイヌ施策推進地域計画の目標 二 アイヌ施策の推進に必要な次に掲げる事業に関する事項 イ アイヌ文化の保存又は継承に資する事業 ロ アイヌの伝統等に関する理解の促進に資する事業 ハ 観光の振興その他の産業の振興に資する事業 ニ 地域内若しくは地域間の交流又は国際交流の促進に資する事業 ホ その他内閣府令で定める事業 三 計画期間 四 その他内閣府令で定める事項 3 市町村は、アイヌ施策推進地域計画を作成しようとするときは、これに記載しようとする前項第二号に規定する事業を実施する者の意見を聴かなければなら ない。 4 第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林 産物を国有林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野をいう。第十六条第一項において同 じ。)において採取する事業に関する事項を記載することができる。 5 前項に定めるもののほか、第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法(以下この項に おいて「儀式等」という。)の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十 七号)第六十条第五項第五号に規定する内水面をいう。)において採捕する事業(以下この条及び第十七条において「内水面さけ採捕事業」という。)に関する 事項を記載することができる。この場合においては、内水面さけ採捕事業ごとに、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を記載するものとする。 6 前二項に定めるもののほか、第二項第二号(ハに係る部分に限る。)に規定する事業に関する事項には、当該市町村における地域の名称又はその略称を含む 商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業(以下この項及び第十八条において「商品等需要開拓事業」という。)に関 する事項を記載することができる。この場合においては、商品等需要開拓事業ごとに、当該商品等需要開拓事業の目標及び実施期間を記載するものとする。 7 第二項第二号イからホまでのいずれかの事業を実施しようとする者は、市町村に対して、アイヌ施策推進地域計画を作成することを提案することができる。 この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係るアイヌ施策推進地域計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 8 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づきアイヌ施策推進地域計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなけ ればならない。この場合において、アイヌ施策推進地域計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 9 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、アイヌ施策推進地域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定を するものとする。 一 基本方針に適合するものであること。 二 当該アイヌ施策推進地域計画の実施が当該地域におけるアイヌ施策の推進に相当程度寄与するものであると認められること。 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 10 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、アイヌ政策推進本部に対し、意見を求めることができる。 11 内閣総理大臣は、第九項の認定をしようとするときは、その旨を当該認定に係るアイヌ施策推進地域計画を作成した市町村を包括する都道府県の知事に通 知しなければならない。この場合において、当該都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、同項の認定に関し、内閣総理大臣に対し、意見を述べるこ とができる。 12 内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項(第四項から第六項までのいずれかに規定する事項をいう。以下同じ。)が記載されている 場合において、第九項の認定をしようとするときは、当該特定事業関係事項について、当該特定事業関係事項に係る国の関係行政機関の長(以下単に「国の関係 行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。 13 内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に内水面さけ採捕事業に関する事項が記載されている場合において、第九項の認定をしようとするときは、当該 アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村(市町村が共同して作成したときは、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を含む市町村に限る。)を包括する都道 府県の知事の意見を聴かなければならない。 14 内閣総理大臣は、第九項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 (認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更) 第十一条 市町村は、前条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣 の認定を受けなければならない。 2 前条第三項から第十四項までの規定は、同条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更について準用する。 (報告の徴収) 第十二条 内閣総理大臣は、第十条第九項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)に対し、第十条第九項の 認定を受けたアイヌ施策推進地域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定アイヌ施策推進地域計画」という。)の実施の 状況について報告を求めることができる。 2 国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されている場合には、認定市町村に対し、当該特定事業関係事項の実施の 状況について報告を求めることができる。 (措置の要求) 第十三条 内閣総理大臣は、認定アイヌ施策推進地域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定市町村に対し、当該認定アイヌ施策推進地域計画 の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されている場合において、当該特定事業関係事項の適正な実施のため必要 があると認めるときは、認定市町村に対し、当該特定事業関係事項の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 (認定の取消し) 第十四条 内閣総理大臣は、認定アイヌ施策推進地域計画が第十条第九項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができ る。この場合において、当該認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されているときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、国の関係行政機関の長に その旨を通知しなければならない。 2 前項の規定による通知を受けた国の関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。 3 前項に規定する場合のほか、国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されている場合には、第一項の規定による認 定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。 4 第十条第十四項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。 第五章 認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置 (交付金の交付等) 第十五条 国は、認定市町村に対し、認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業(第十条第二項第二号に規定するものに限る。)の実施に要する経費に充てるた め、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 2 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わ ないものとする。 3 前二項に定めるもののほか、第一項の交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 (国有林野における共用林野の設定) 第十六条 農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下 この項において同じ。)の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民又は当該 認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式 の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。 2 前項の契約は、国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約とみなして、同法第五章(同条第一項及び第二項を除く。)の規定 を適用する。この場合において、同条第三項本文中「第一項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平 成三十一年法律第十六号)第十六条第一項」と、「市町村」とあるのは「認定市町村(同法第十二条第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)」と、同 項ただし書並びに同法第十九条第五号、第二十二条第一項及び第二十四条中「市町村」とあるのは「認定市町村」と、同法第十八条第四項中「第一項」とあり、 及び同法第二十一条の二中「第十八条」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第十六条第一項」とする。 (漁業法及び水産資源保護法による許可についての配慮) 第十七条 農林水産大臣又は都道府県知事は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された内水面さけ採捕事業の実施のため漁業法第百十九条第一項若しくは第二 項又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基づく農林水産省令又は都道府県の規則の規定による許可が必要とされる場合に おいて、当該許可を求められたときは、当該内水面さけ採捕事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。 (商標法の特例) 第十八条 認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業については、当該商品等需要開拓事業の実施期間(次項及び第三項において単に「実施 期間」という。)内に限り、次項から第六項までの規定を適用する。 2 特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法 律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第四十条第一項若しくは第 二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めると ころにより、当該登録料(実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は実施期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登 録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、同法第十八条第二項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定 の適用については、これらの規定中「納付があつたとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があつたとき」とする。 3 特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商 標の商標登録を受けようとする者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項 の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。 4 商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料は、商標権が第二項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この 項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二 第一項若しくは第七項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合 を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。 5 商標登録出願により生じた権利が第三項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の 共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき 商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金 額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。 6 前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。 (地方債についての配慮) 第十九条 認定市町村が認定アイヌ施策推進地域計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、国は、当該認定市町村の財政状況 が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう特別の配慮をするものとする。 第六章 指定法人 (指定等) 第二十条 国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌ文化の振興等を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に 行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。 2 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。 一 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。 二 第三十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。 三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。 イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過し ない者 ロ 第二十七条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者 3 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所 在地を公示しなければならない。 4 指定法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び文部科学大臣に届け出なければならな い。 5 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 (業務) 第二十一条 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 第九条第一項の規定による委託を受けて民族共生象徴空間構成施設の管理を行うこと。 二 アイヌ文化を継承する者の育成その他のアイヌ文化の振興に関する業務を行うこと。 三 アイヌの伝統等に関する広報活動その他のアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 四 アイヌ文化の振興等に資する調査研究を行うこと。 五 アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発又はアイヌ文化の振興等に資する調査研究を行う者に対して、助言、助成その他の援助を行 うこと。 六 前各号に掲げるもののほか、アイヌ文化の振興等を図るために必要な業務を行うこと。 (民族共生象徴空間構成施設管理業務規程) 第二十二条 指定法人は、前条第一号に掲げる業務(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務」という。)に関する規程(以下「民族共生象徴空間構成施設管 理業務規程」という。)を定め、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 民族共生象徴空間構成施設管理業務規程には、民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施の方法、民族共生象徴空間構成施設の入場料等その他の国土交通省 令・文部科学省令で定める事項を定めておかなければならない。 3 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第一項の認可をした民族共生象徴空間構成施設管理業務規程が民族共生象徴空間構成施設管理業務の適正かつ確実な実施 上不適当となったと認めるときは、指定法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 (事業計画等) 第二十三条 指定法人は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十条第一項の規定による指定を受けた日の属する事 業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とす る。 2 指定法人は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならな い。 (区分経理) 第二十四条 指定法人は、国土交通省令・文部科学省令で定めるところにより、民族共生象徴空間構成施設管理業務に関する経理と民族共生象徴空間構成施設管 理業務以外の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。 (国派遣職員に係る特例) 第二十五条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、指定法人を含むものとする。 2 国派遣職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、指定法人の職員(常時勤務に服するこ とを要しない者を除き、第二十一条に規定する業務に従事する者に限る。以下この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該指定法人の職員とな り、引き続き当該指定法人の職員として在職している場合における当該指定法人の職員をいう。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年 法律第百八十二号)第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。 3 指定法人又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規 定する公庫等又は公庫等職員とみなす。 (職員の派遣等についての配慮) 第二十六条 前条に規定するもののほか、国は、指定法人が行う第二十一条に規定する業務の適正かつ確実な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の 派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。 (役員の選任及び解任) 第二十七条 指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じな い。 2 国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づ く処分若しくは民族共生象徴空間構成施設管理業務規程に違反する行為をしたとき、同条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任に より指定法人が第二十条第二項第三号に該当することとなるときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 (報告の徴収及び立入検査) 第二十八条 国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定法 人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (監督命令) 第二十九条 国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、第二十一条に規定する業務に関し監督上 必要な命令をすることができる。 (指定の取消し等) 第三十条 国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の規定による指定を取り消すことができる。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 二 第二十一条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないおそれがある者となったとき。 三 第二十二条第一項の規定により認可を受けた民族共生象徴空間構成施設管理業務規程によらないで民族共生象徴空間構成施設管理業務を行ったとき。 四 第二十二条第三項、第二十七条第二項又は前条の規定による命令に違反したとき。 五 不当に民族共生象徴空間構成施設管理業務を実施しなかったとき。 2 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 (指定を取り消した場合における経過措置) 第三十一条 前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合において、国土交通大臣及び文部科学大臣がその取消し後に新たに指定 法人を指定したときは、取消しに係る指定法人の民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財産は、新たに指定を受けた指定法人に帰属する。 2 前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合における民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財 産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。 第七章 アイヌ政策推進本部 (設置) 第三十二条 アイヌ施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、アイヌ政策推進本部(以下「本部」という。)を置く。 (所掌事務) 第三十三条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 基本方針の案の作成に関すること。 二 基本方針の実施を推進すること。 三 前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。 (組織) 第三十四条 本部は、アイヌ政策推進本部長、アイヌ政策推進副本部長及びアイヌ政策推進本部員をもって組織する。 (アイヌ政策推進本部長) 第三十五条 本部の長は、アイヌ政策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣官房長官をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 (アイヌ政策推進副本部長) 第三十六条 本部に、アイヌ政策推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。 (アイヌ政策推進本部員) 第三十七条 本部に、アイヌ政策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。 2 本部員は、次に掲げる者(第一号から第八号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く。)をもって充てる。 一 法務大臣 二 外務大臣 三 文部科学大臣 四 厚生労働大臣 五 農林水産大臣 六 経済産業大臣 七 国土交通大臣 八 環境大臣 九 前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、本部の所掌事務を遂行するために特に必要があると認める者として内閣総理大臣 が指定する者 (資料の提出その他の協力) 第三十八条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年 法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定 する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であっ て、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明そ の他必要な協力を求めることができる。 2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 (事務) 第三十九条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。 (主任の大臣) 第四十条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 (政令への委任) 第四十一条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 第八章 雑則 (権限の委任) 第四十二条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を北海道開発局長に委任することができる。 2 第十六条の規定による農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。 3 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、森林管理署長に委任することができる。 (命令への委任) 第四十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、命令で定める。 (罰則) 第四十四条 第二十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の 規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、 その法人又は人に対して同項の刑を科する。 第四十五条 第二十九条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第八条の規定は、公布の日か ら施行する。 (アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の廃止) 第二条 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)は、廃止する。 (アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の廃止に伴う経過措置) 第三条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (準備行為) 第四条 第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 (政令への委任) 第八条 附則第三条及び第四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて 所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成三〇年一二月一四日法律第九五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (令和三年五月一九日法律第三六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第五十九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第五百九条の規定 公布の日 |

サイト内リンク

◎チカップ美恵子関連書誌(大阪大学附属図書館収書 分)

◎山本多助関連書誌

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099