Introduction to the Anthroplogical Studies of Religions

宗教人類学入門:シラバス

Introduction to the Anthroplogical Studies of Religions

解説:池田光穂

授業題目:宗教人類学入門 (Introduction to the Anthroplogical Studies of Religions)

この授業は、宗教人類学に関する基礎的な

知識や理解のための方法を紹介し、日常生活に深くむすびついた〈宗教なるもの〉について文化人類学

的研究——これが宗教人類学の一般的定義です——への理解を深める授業です。宗教人類学についてコンパクトにまとめられた関・大塚編『宗教人類学入門』

(2004)を教科書に使い、次のような順序(開催順序と対応するテキストの内容)ですすめていきます。

☆宗教人類学のアウトライン

| Anthropology

of religion is the study of religion in relation to other social

institutions, and the comparison of religious beliefs and practices

across cultures.[1] The anthropology of religion, as a field, overlaps

with but is distinct from the field of Religious Studies. The history

of anthropology of religion is a history of striving to understand how

other people view and navigate the world. This history involves

deciding what religion is, what it does, and how it functions.[2]

Today, one of the main concerns of anthropologists of religion is

defining religion, which is a theoretical undertaking in and of itself.

Scholars such as Edward Tylor, Emile Durkheim, E.E. Evans Pritchard,

Mary Douglas, Victor Turner, Clifford Geertz, and Talal Asad have all

grappled with defining and characterizing religion anthropologically. |

宗教人類学は、他の社会制度との関係における宗教の研究であり、文化間

の宗教的信念と実践の比較である[1]。宗教人類学は、分野としては宗教学の分野と重なるが、区別される。宗教人類学の歴史は、他の人々がどのように世界

を見ているのか、どのように世界をナビゲートしているのかを理解しようと努めてきた歴史である。この歴史には、宗教とは何か、宗教は何をしているのか、宗

教はどのように機能しているのかを決定することが含まれる[2]。今日、宗教人類学者の主な関心事の一つは宗教を定義することであり、それ自体が理論的な

仕事である。エドワード・タイラー、エミール・デュルケーム、エヴァンズ=プリチャード、メアリー・ダグラス、ヴィクター・ターナー、クリフォード・ギ

アーツ、タラル・アサドといった学者たちは皆、宗教を人類学的に定義し、特徴づけることに取り組んできた。 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology_of_religion |

授業目標:(ヴァーチャルシラバスで実際の授業ではありません)

授業が終わった時に受講生は、次の3つの ことが達成されていなければならなりません。

授業内容:

この授業は、宗教人類学に関する基礎的な知識や理解のための方法を紹介し、日常生活に深くむすびついた〈宗教なるもの〉について文化人類学 的研究——これが宗教人類学の一般的定義です——への理解を深める授業です。宗教人類学についてコンパクトにまとめられた関・大塚編『宗教人類学入門』 (2004)を教科書に使い、次のような順序(開催順序と対応するテキストの内容)ですすめていきます。

なお、この授業は隔週開講で、かつ一部集中の補講をおこないますので、授業開始後に発表されるスケジュールに十分に注意してください。

キーワード:宗教、文化、人類学、〈信じ ること〉、超自然、魂、霊的なもの、情熱

以下は、ウィキペディアの"Anthropology of religion"に収載された60弱の語彙(リンク)集である。これらの用語は宗教人類学を学ぶために重要な用語であるが、大切なことはこれは 文化と歴 史的時間を異なる「時空間を超えて普遍的であるとは限らない」という警戒心を皆さんにもってもらうことです。

| Apotheosis |

Apotropaic magic |

Amulet |

Animism |

Cult (religious practice) |

Deity |

Demon |

Divination |

Esotericism |

Exorcism |

| Evil |

Fertility rite |

Fetishism |

Genius (mythology) |

God |

Ghost |

Greco-Roman mysteries |

Heresy(異端) |

Icon |

Immortality |

| Intercession(神へのとりなしの祈り) |

Kachina(北米先住民プエブロの精

霊) |

Magic and religion |

Mana(マナ) |

Mask |

Miracle |

Medicine(医薬と呪薬) |

Modern paganism |

Monotheism |

Mother goddess |

| Mythology |

Necromancy |

New Age |

Occult |

Omen |

Poles in mythology |

Polytheism |

Prayer |

Principle of

contagion |

Prophecy |

| Reincarnation |

Religious ecstasy |

Ritual |

Sacred food as

offering |

Sacrifice |

Shamanism |

Spell (paranormal) |

Supernatural |

Supplication |

Sympathetic magic |

| Theism(有神論)/atheism(無神論) |

Totemism |

Veneration of the

dead (祖先崇拝) |

Western esotericism |

テキスト:関一敏・大塚和夫編『宗教人類 学入門』弘文堂、2004年

★ダニエル・デネット『呪文(呪縛)を破 る:自然現象としての宗教』(「解明される宗教」)阿部文彦訳、青土社、2010年

Dennett, Daniel Clement, Breaking the spell : religion as a natural phenomenon, Penguin Books, 2007.

| 第1部パンドラの箱をあける |

1. どの呪縛(呪文)を解くべきか |

|

| 2. 科学に関する諸問題 |

||

| 3. なぜ良いことが起こるのか |

||

| 第2部宗教の進化 |

4. 宗教のルーツ |

|

| 5. 宗教、その黎明期 |

||

| 6. 管理運営の進化 |

||

| 7. 団体精神の発明 |

||

| 8. 信じることに価値がある |

||

| 第3部 |

9. 宗教選びの手引き |

|

| 10. 道徳と宗教 |

||

| 11. 何をすれば良いのか |

||

| 補論 |

A. 新しい自己複製子 |

|

| B. 科学に関する諸問題 |

||

| C. ベルボーイとタックという名の女性 |

||

| D. 根底的解釈の不確定性の実例として

のキム・フィルビー |

● フリードリヒ・シュライアマハー『宗教について : 宗教を侮蔑する教養人のための講話』深井智朗訳、春秋社、2013年

書籍案内:「宗教論の古典にして金字塔、 待望の新訳。宗教の本質は宇宙の直観と感情であると喝破し、その法悦を甘美な筆致で描写して、キリスト 教の枠を超え、宗教哲学の祖ともなった名著。その衝撃をストレートに伝えるべく、底本に1799年の初版(Schriften aus der Berliner Zeit, 1796-1799, herausgegeben von Günter Meckenstock (Berlin : De Gruyter, 1984))を用い、時代背景とシュライアマハー個人の思想・精神状況を精査して、本書に託された真の意義を探る充実した解題を付す」

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Schriften aus der Berliner Zeit, 1796-1799, herausgegeben von Günter Meckenstock. Berlin : De Gruyter, 1984.

| 目次 |

ノート |

| 第1講話 弁明 | |

| 第2講話 宗教の本質について |

|

| 第3講話 宗教への教育について |

|

| 第4講話 宗教における社交、あるいは教

会と聖職者について |

|

| 第5講話 諸宗教について |

シュ ライアマハーの「宗教」とは、宗教一般ではなく、むしろ、キリスト教とりわけプロテスタンティズムを想定している。また「宗教を侮蔑する教養人」は、教会 の内部から、教会をもたないキリスト教徒に批判をする人が想定されている。要するに、イエスの宗教性を主張している。

参考文献:(日本語で書かれたものを紹介 します:図書館にもあります)

評価方法:

毎回出席を前提にする授業への参加度30%、レポート20%、試験50%による総合評価とします。

履修上の指導:

事前学習:

宗教に関する書物やマスコミ報道(新聞・雑誌)に関心をもつと、この授業が断然面白くなるでしょう。

事後学習:

与えられた課題に取組むことが重要になります。

宗教(Religion)は、超自然的、超越論的、あるいは霊的な要素に人間

が関わりをもつ、行動と実践、道徳、世界観、テキスト、聖なる場所、預言者たち、倫理、あるいは組織の社会文化的システムのことであると、

ここでは定義し

ておこう(→ギアツ「文化体系としての宗教」)。

宗教研究という学問が厳密になればなるほ ど、そこからこぼれ落ちる研究上のカテゴリーがある。つまり、本道の宗教研究からは、副次的などと 判断されるジャンルに属するものがある。

宗教の土着化はそういったもののひとつで ある。そしてこれは主に歴史研究が主なその論戦の場であったが、粗雑な進化論や類推にもとづく伝播 の分類論などがそのパラダイムを占めており、その分析はまさに静態的か、その世界を生きている者のリアリティを欠いたものであったと言わざるを得ない。

文化人類学は、宗教現象のダイナミズム や、しばしば奇妙な社会現象との節合、あるいはハビトゥスへの効果などに着目するために、この種の宗 教研究にはなかなか食指が動いてこなかった。

この授業は、宗教研究における以上のよう な「偏向」について修正・脱構築を試み、文化人類学の豊かな「奇妙さ」の紹介と、その実践的解釈に むかうことになる。

デュルケームはオーストラリア・アボリジ

ニー(アボリジナル)の英語のエスノグラフィーを渉猟して、かつ、自文化の宗教状況を分析して、宗教

(ないしはその基本形態)には次ような5つの特徴がみられるとした(→「デュルケームの宗教に関する5つのテーゼ」)。

「religion と翻訳できるような印欧語族の諸言語に共通する言葉はありません」——ロドニー・ニーダム(1981)

「私は、彼らの神に対する態度、それが信仰なのかそれとは別のものなのかなどを、忠

実に記述する

ことはできないと実感した。事実、私が落胆して出さなければならなかった結論は、彼らが信じてい

ると想定された人物に対する彼らの心理的な態度がどんなものなのかさえ、私には分からなかっ

た。……明らかに、現地の人々が受け入れていると認めている諸観念を報告することと、そのような

観念を彼らが表現したり心に抱いたりするときの彼らの内面の状態(たとえば信仰)がどのようなも

のなのかを述べることとは、まったく別の事柄だった。とはいえ、ある民族誌学者が、人々は何が自

分の内面に生じているのか実際には分からない時にあることを信じるのだと言ったとしても、この説

明の仕方は、根本的な意味で欠陥だらけだという思いが私の心に浮かんだ」(Needam

1972:1-2)[引用は(デネット2010:330-331)]Belief,

language, and experience / Rodney Needham. Oxford : Blackwell ,

1972.

宗教人類学における最大の落とし穴は、 「人間にとって《宗教》は時空間を超えて普遍的に存在する」という思い込みです——垂水源之介(2020)。

《Homo religio

の今日的定義》「宗教」が実在するとはどう言うことか?古典的定義や文化庁の定義では、信徒や教団がいることをその条件にしていますが、これは宗教を呪術

(=科学のできそこない)と切り分ける今ではナンセンスな分類整理法の産物だといわれています。宗教の定義は、実在しない道徳的観念をこの地上で行動の倫

理(=儀典行為も含めた広義の道徳実践)の形で実現することだと思います——垂水源之介(2020)。

★(「俺/私ゃ、宗教なんざ信じないか

ら、宗教人類学の授業を受けないぜ、という方は、ぜひとも「無宗教人類学」入門を受講してください:現在準備中!!!)

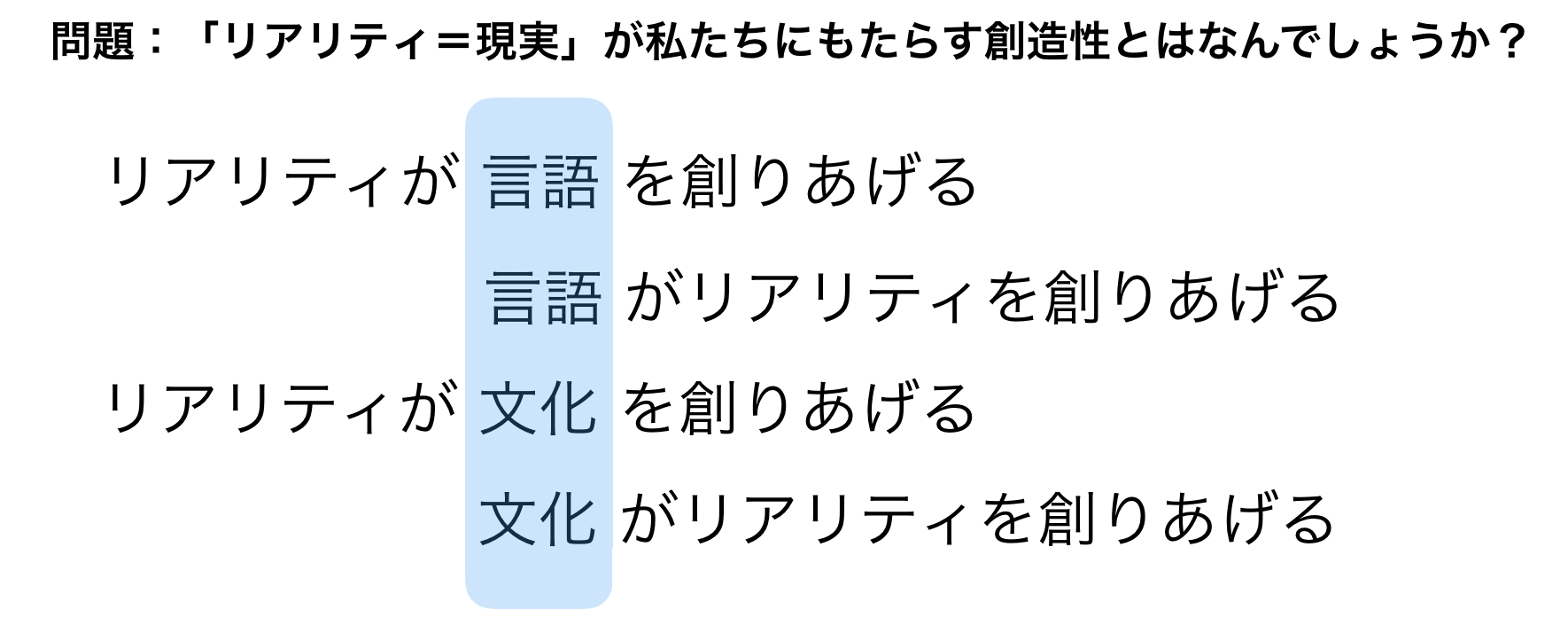

★リアリティ(現実性)と宗教について

リアリティ=現実は、私たちに何をもたら すのでしょうか?(「文化」と「言語」/文 化人類学と言語人類学)

マイケル・サンデル『公共哲学』ちくま文

庫、27章のなかに、宗教人類学は、形而上学的(=宗教のメタ分析を教えてくれる)であると同時

に、規範的(=人間と超越的なものの関係を説明してくれるためにあるべき姿や望まし生き方を教えてくれる)でもあるという文言がある。このことは重要です

ね。295ページ。問題は形而上学と規範の相互関係ということか

★無神論から入る宗教人類学、あるいは、 無宗教人類学入門

不可知論者の系譜:「不可知論とは、神、神的なもの、超自然的なものの存在は、原理的に知る ことができな いか、事実として現在知られていないという見解や信念のことである。また、そのような宗教的信念に対する無関心を意味することもあり、世界観というよりは むしろ個人 的な限界を指すこともある。もうひとつの定義は、「人間の理性は、神が存在するとい う信念と、神は存在しないという信念のいずれをも正当化する十分な合理的根拠を提供することができない」という見解である」

無神論の系譜:「無神論とは、広義には神々の存在を信じないことであり、より狭義には、いかなる 神々も存在するという信念を否定することである。無神論は、最も一般的な形で、少なくとも一つの神が存在するという信念である神論と対比される」

関連するシラバス案内

リンク

文献

その他の情報

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099