研究成果の概要(英文):The de-contextualization of the terminologies on

“Bio-diversity” from the certain academic research fields to private

living spaces, classrooms of various schools, mass media including

cyberspace, international conference meetings, and transnational

cooperation of social development, has been studied by qualitative

anthropological methodologies, e.g. ethnographic interviews,

participant observation, bibliographical surveys. The terminologies

were diffused in various socio-cultural spaces accompanying with the

byproducts that have been signifying polysemic meanings, by (1)

attaining attention for international conferences that have contesting

agendas transnationally, (2) forming collectively positive social

image, e.g., “environmental coexistence(Kankyō to kyōsei suru),” or

“earth friendly(Chikyū ni yasashii)),” and (3) appropriating

de-contextualization of icons of animal symbols for propaganda of

political movement relating with or without genuine ecological

movements.

1.研究開始当初の背景

1960年代末から70年代前半のエコロジー運動の隆盛があるものの、僅か四半世紀

前までは、生態学研究(ecological

studies)はきわめて限られた専門家によるマイナーな分野のままであった。だが1975年以降、社会生物学を経由した進化生物学理論の影響を受けつ

つ、生態学はその革命的変貌を遂げつつあった。他方、長期的な気候変動の観測事実が明らかになるにつれて、環境汚染問題は地域レベルを超えて大陸や地球レ

ベルで論じられるようになる。生態学者もまたこれらの問題に対して学問的解明のみならず、実践的な役割を期待されるようになっていく。1970年代にシス

テム生態学を基幹とする保全生物学(conservation

biology)の精緻化がすでに進行していたが、1980年代以降とりわけ90年代では生物多様性(biodiversity)という生態学理論の基本

分析概念が、地球と地域レベルの環境保全を語るための重要な用語として、専門家間の流通を超えて、自然保護主義者、エコツーリスト、先住民支援者、多国籍

製薬企業、生物資源大臣、そして市民にまで膾炙するに至った。「生物多様性」の用語と概念は、環境的健全さの指標のみならず途上国の資源管理や生物盗賊

(bio-piracy)や動物権利(animal rights)などを市民に想起させる意味で「基幹的隠喩」にまでなっていた。

このように生物多様性という用語はひろく大衆に膾炙したが、しかしながら、その社会的な使われ方に関する研究は皆無なのである。生物多様性概念に関する

言葉の使われ方を研究することは、市民が「正しい」科学技術用語と概念の普及を通して「適切な」科学技術用語を使うことを通して、科学技術政策の「民主的

に」参入することができる科学技術コミュニケーション・デザインの基礎知識を提供する。その際に、これまでのようなタウンミーティングや合意形成会議など

の(結果が想定されている)問題含みの自称「専門家」がおこなってきた「啓蒙主義的方法」以外の代替的方法が模索される必要ある。この研究は、生物多様性

をめぐる市民の知識形成に、市民科学を担う人たちを巻き込んだ「自律的な知識形成」モデルを切り開くことに寄与できる可能性をもつだろう。

2.研究の目的

この研究は文化人類学の下位領域である科学人類学の手法を使って、現代日本において

「生物多様性」概念がどのように普及し、展開し、そして多様な文脈を越えて本来とは異なった意味としても使われる——それを「流用

(appropriation)」と呼ぶ——のかという社会的過程を、明らかにする。すなわち、この研究は広義の「科学技術コミュニケーション」に関する

基礎研究であり、社会がどのように科学技術用語を受容してゆき、最終的に社会の「語彙」や「範疇」になってゆくのかという点に焦点化されている。

科学人類学(anthropology of

science)とは科学研究を文化人類学の観点から分析解明する。この研究の目的は(従来の文化人類学研究のように異邦の少数民族を対象とするのではな

く)現代日本の生態学者とその社会実践を対象にして、フィードワークと民族誌の作成(Bernard

1989)をおこなった。本研究は2010年10月に名古屋で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)に関する社会現象についての調査

と分析をおこなうことに主眼が置かれた。2011年12月には岡山県美作市で開催された第1回全国クマサミットにおいても、類似の研究調査をおこなった。

その上で本研究では、地球温暖化や絶滅危惧種などの報道において頻出する「生物多様性」という用語の語用論(pragmatics)の研究をおこなっ

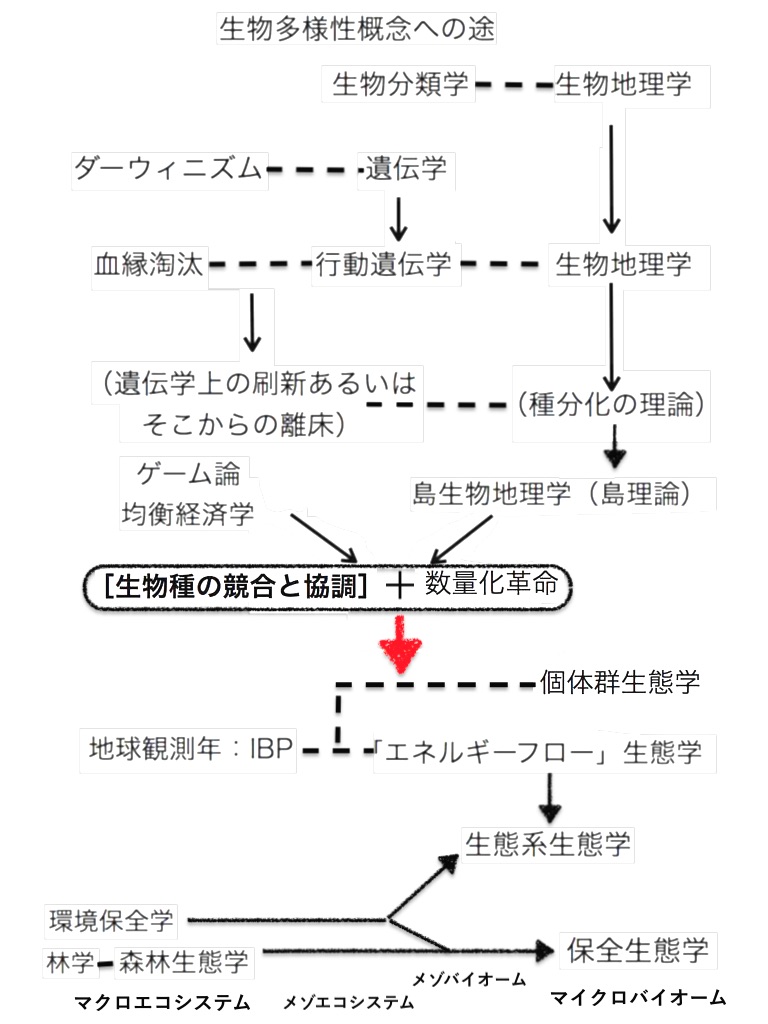

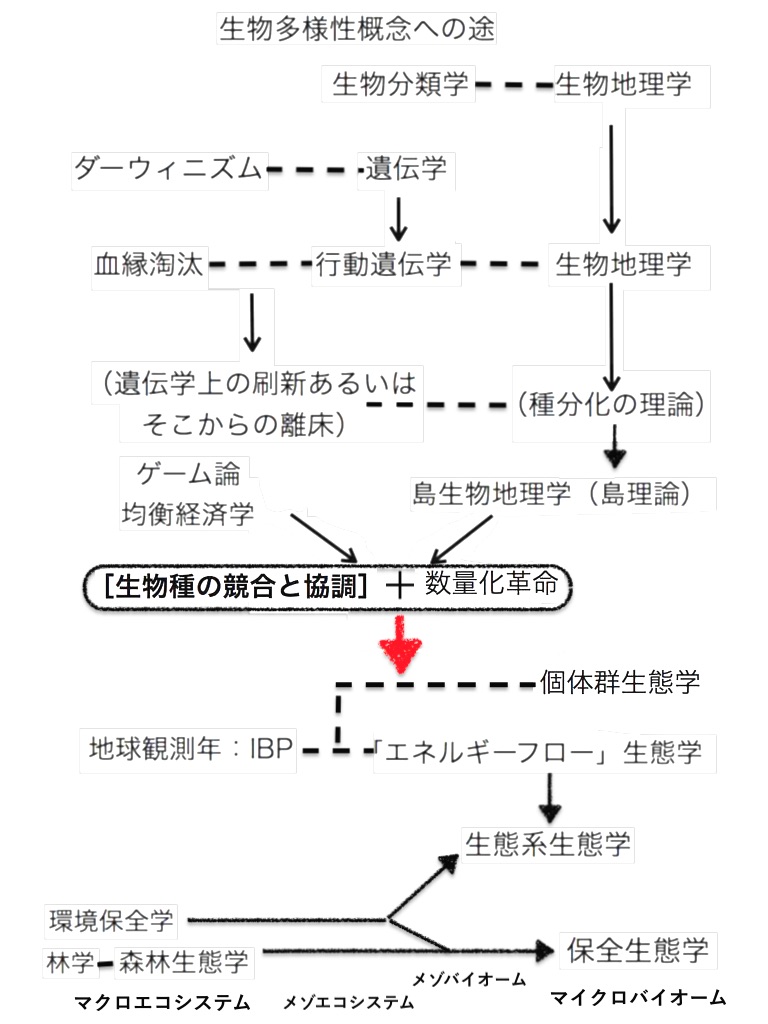

た。すなわち生態学研究(正確には生物地理学から種間競争と種分化を理論化する島嶼理論から派生する領域)で使われてきたこの純理論用語が、地球温暖化や

国際条約など資源管理の文脈の中で鍵概念になるにつれて、理論的純粋性を確保しつつも政治経済的意味をも付与されるようになった具体的な社会的過程を明ら

かにすることである。

なお、生物多様性概念が社会に膾炙してゆく現象全般を、この研究では「生物多様性概念の社会化」と呼ぶ。

3.研究の方法

本研究では近年の四半世紀の科学論と人類学理論の成果を盛り込んだ民族誌論文の作成

を構想した。1990年代中期のサイエンス・ウォーズがもたらした、科学と科学論の歪んだ関係を修復し、科学人類学を経由した科学論のもつ社会性への復帰

を目的とするために、その方法論として対話技法にもとづく反省的実践家(ショーン

2007)のあり方を参照にした。具体的には(i)社会的事実の発見的技法(heuristic

arts)としての民族誌手法とその理解の洗練化を試みること、(ii)レイブとウェンガーの実践コミュニティ研究に示唆を受けた対象科学への応用的貢献

を試みるアクション調査研究(action

research)の可能性を模索すること。そのための方法論には民族誌インタビュー、参与観察、文献検討という3つの方法論を使い、総合する形で論文や

ウェブページにおいて公開し、閲覧者から意見を聴取し、その改善を試みるという「仮想的対話手法」も併せておこなった。

4.研究成果

本研究を通して(1)から(6)までの6項目のことが明らかになった。それに先立つ

項目(0)にある用語や概念は、研究成果を理解するために、必要最低限、この報告書の読者が理解しておかなければならない事柄である。だが、これらの用語

と概念の抽出もまた、本研究を通して可能になったものであり、その研究成果として位置づけられるために、以下に掲げる。

(0)基本用語と概念の定義

1)生物多様性

生物多様性とは、ある空間(熱帯雨林の林床に降り注ぐ一滴の水から、生物群集、群系、生態系から大陸や大洋さらには地球全体まで)のなかに存在する生物

種の種類の多さのことをさす概念である。1960 年代末から70

年代前半のエコロジー運動の隆盛があるものの、僅か四半世紀前までは、生態学研究(ecological

studies)はきわめて限られた専門家によるマイナーな分野のままであった。だが1975

年以降、社会生物学を経由した進化生物学理論の影響を受けつつ、生態学はその革命的変貌を遂げつつあった。他方、長期的な気候変動の観測事実が明らかにな

るにつれて、環境汚染問題は地域レベルを超えて大陸や地球レベルで論じられるようになる。生態学者もまたこれらの問題に対して学問的解明のみならず、実践

的な役割を期待されるようになっていく。この分野の先駆として、ニューイングランドの超絶主義者(Transcendentalist)ヘンリー・ソロー

『ウォールデン』(1854)に代表される自然回帰論に始まるナチュラリストの伝統と 全米原子力委員会(Atomic Energy

Commission, AEC)や全米科学財団などの支援による生態系に関する科学的調査があった(Golley 1993)。1970

年代にシステム生態学を基幹とする保全生物学(conservation biology)の精緻化がすでに進行していたが、1980

年代以降とりわけ90

年代では生物多様性(biodiversity)という生態学理論の基本分析概念が、地球と地域レベルの環境保全を語るための重要な用語として、専門家間

の流通を超えて、自然保護主義者、エコツーリスト、先住民運動支援者、多国籍製薬企業、生物資源大臣、そして市民にまで膾炙するに至った。「生物多様性」

の用語と概念は、環境的健全さの指標のみならず途上国の資源管理や生物盗賊(bio-piracy)や動物権利(animal

rights)などを市民に想起させる意味で「基幹的隠喩(root metaphor)」(Turner

1974)になった。これらの社会的過程はある意味で「生物多様性概念の社会化」と呼ぶことができるが、いまだ充分に文化人類学(およびその下位の科学人

類学)的に解析されたとは言い難い。生物多様性は21世紀をむかえた現在、生態学的な概念を温存させながら、同時に政治経済的概念でもある。あるいは政治

経済的概念になったと言うことができる。

このような「社会化」の結果、今日では生物多様性は次の3つ水準の「多様性」を指し示すと言われるようになる。(1)遺伝子の多様性——これ

は遺伝資源を念頭においた「情報論的有用性」を含意する、(2)生物種の多様性——これは多様性を生態環境の「健全さ」と共に、生物資源・遺伝資源の有用

性を引き出す前段階としてのスクリーニング(生物資源探索,

Bio-Prospecting)を含意する、そして(3)生態系の多様性——生物種が存在するための地球環境の多様性であり、これは「地域自然の保全」

や環境から人間や生物が受ける恩恵である「生態系サービス(ecosystem services)」に基づいた持続的開発などの意味を含んでいる。

2)生態学(システム生態学、個体群生態学、進化生態学など)

生態学は、環境と生物の関係性——とりわけ相互作用——を扱う学問である。生態学の

語源は、エルンスト・ヘッケル(1834-1919)によるものだが、経済学と共通のオイコス(oiko-s)の学問(logos)つまり「すまい、家」

の学問、で、この住まいが生命一般のものとして敷衍し「環境に住まう生き物の学」としての生態学となった。

当初の研究では、植物や動物の地理や生理学(生理生態学)、生物群集、生物圏などのバラバラの分野の併存状況であったが、生態系の概念が誕生してから以

降、研究上のまとまりが以前よりも明確化した。生物群集と無機的環境からなりたつエネルギーおよび物質のシステム。イギリスの生物学者タンズレー

(Tansley,

A.G.)が1935年に提唱した。日常用語としては「自然環境」の意味として理解されることがあるが、これは適切ではない。生態学者は生物群集を生産

者・消費者・分解者に分け、また無機的環境を大気・水・光・土壌などの要素に分けて、その物質やエネルギーの循環の体系として生態系をとりあつかう。生物

群集には、食物連鎖(補食—被食)、共生、競争などの関係があり、無機的環境には物質の循環やエネルギーの流れなどが観察され、それぞれが測定することが

できる。それにより小さな水槽の中から地域環境さらには地球まで、さまざまなレベルでの生態系について考察することが可能になった。

国際地球観測年(1957-58年)などの地球レベルでの物理環境の測定手法や物理化学的なデータをもとに、1968-74年まで続いた国際生物学事業

計画は、システム生態学の発展に大きな貢献をした。国際生物学事業計画(IBP)は、国際極地年・国際地球観測年に刺激され提唱された。1959年当時に

計画の骨子はできていたが、委員会は1964年に発足した。米国の生態学会などが議会外活動(ロビーイング)などを行なったが失敗し、実質的に米国議会か

らの予算調達に成功するのは1968年以降である。折から、米国内における環境問題が表面化し脚光を浴びるようになった。IBPの実行年度は1968年か

ら1974年であったが、74年以降も、調査研究のための資金援助が続いた。今日においてIBPは、(当初、喧伝されたような)地球の[生態学的]未来を

予測し、生物生産の増加ならびに人口爆発に対する処方などを結局は提示できなかったと総括されているが、それは《生態学》に対して能力以上のことを要求さ

れたのだ、という研究者もいる。

3)エドワード・ウィルソン

エドワード・ウィルソン(Edward Osborne Wilson,

1929-

)は、社会生物学、保全生物学、アリ科(Formicidae)昆虫研究の世界的権威である。人間には自然環境への畏怖と憧憬という性向を先天的にもつと

いうバイオフィリア仮説の提唱者としても知られる。現在では自らの名前を冠する「生物多様性」財団を運営し、科学的な自然教育や自然保護の実践家でもあ

る。自ら『生命の多様性(The Diversity of

Life)』という書物も著し、保全生物学およびその学識に支えられた運動の象徴的存在ともいえる。他方で、社会生物学論争に代表されるように、そこから

得られた「自然からの智慧」を、社会や文化に関わる「人間の本性」というテーマと直結しある種のウィルソン流の保守的な道徳を説くことから、彼の主張には

警戒する研究者もいる(タカーチ 2006)。

彼の現在の保全生物学の理論的基礎は、ロバート・マッカーサー(Robert Helmer MacArthur,

1930-1972)との共同で1967年に出版した“The Theory of Island

Biogeography.”における島嶼の生物地理学の生物種数の変動理論の研究から始まると言っても過言ではない。さまざまなサイズの物理的な区画に

おける生物種の種数とその個体数ならびに現存量(生物体の集積的な重量のこと)の変化を調べることで、その自然環境における人為的な影響力を計測すること

ができる。これらは、生物種が安定的にそこに世代の継承を続けるのみならず、遺伝子の多様化と消長というダイナミズムを長期間にわたって生物種自身が担保

するというテーマがある。これは後ほど述べるように、社会的隠喩として、生物種を超えた人間社会のことに言及するようになると、いわゆる「進化的生態環境

保障(Evolutionary and Ecological

Security)」——この用語は私たちの造語である——という考え方を提案していると解釈することができる。

4)遺伝子資源・バイオテクノロジー

遺伝資源あるいは遺伝子資源(genetic

resources)とは、遺伝子および生物種の多様性から得られる、天然物質や有用物質化が可能なその前駆物質など、生物が固有にもつ、人間あるいは人

間社会にとっての有用性のことをさす。ただし、生物資源としての遺伝資源は、人類史の当初から現在に至るまで生態系サービスとして人類が享受してきたもの

であるし、また近代の育種学が始まる以前より先住民社会などでは伝統的生態的知識(Traditional Ecological

Knowledge,

TEK)として生物からの恩恵とその維持管理が続いてきた。しかしながら現在ではその管理技術が根本的に変化しつつある。つまりDNAの配列を明らかにす

ることにより、バイオテクノロジーの手段を使って遺伝資源の有用性を引き出すことができる。そのための前段階としてのスクリーニング(生物資源探索,

Bio-Prospecting)なども確立されつつある。このことにより遺伝子資源は情報論的にも社会的あるいは経済的に(潜在的/顕在的に)——とり

わけ投資経済の領域で——より大きな影響力をもつようになった。

バイオテクノロジーの技術は、生物の有用性を遺伝子情報として取り出して、実際にそれがどのような形で量産化することができるのかという遺伝子資源に関

する開発関連技術である。また生産の技術のみならず、生物資源探索において、より短時間にかつ簡便に遺伝情報が得られる技術も、それに合わせて発達してき

た。

このような遺伝情報が現代社会にもたらした「情報論的転回」は、あらたにバイオインフォマティクス(bioinformatics,生物情報科学)とい

う学問領域を生んだ。以上のような科学を総合して生物のもつすべての遺伝情報の研究すなわちゲノム科学(genome

science)と呼ばれることがある。

5)生物多様性条約

正確には「生物の多様性に関する条約(Convention on

Biological Diversity,

CBD)」と言い、1992年6月のリオ・デ・ジャネイロで開催された国連環境会議(UNCED)通称「地球サミット」(あるいはリオ・サミット)で調印

が行われ翌年暮れの1993年12月に発効した。この条約の特色は、それまでの野生動物保護(例:ワシントン条約)や自然保護地に関する条約(例:ラム

サール条約)の概念よりもより包括的な野生生物種の保護、すなわち生物の多様性の保全が謳われていることと、今日の持続可能な開発

(sustainable

development)の概念の基礎になる生物種の「持続可能な利用」という経済面に踏み込み、かつ伝統的な知識の保護や、遺伝資源開発の先進国と途上

国における不平等問題すなわち南北問題の解消のための是正の必要性が説かれていることにある。また2003年には、遺伝子組換えの農作物の移動や利用に関

する国際的な取り決めである「バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書」が発効した。これらの国際条約ならびに議定書の履行と個別内容の検討をおこな

うために、ほぼ毎年、生物多様性条約締約国会議(Conference of the Parties,

CBD/COP)と議定書の締約国会議(Meeting of the Parties, MOP)が開催されている。

2010年10月11日〜10月29日には愛知県名古屋市において第10回CBD締約国会議/第5回カルタヘナ議定書締約国会議(CBD-

COP10/MOP5)が開催された。

6)「生物多様性概念の社会化」

生態学研究ではそもそも生態系が多様であることは暗黙の前提になっているので生態系

を「多様性」概念で捉える必要性は本来的には存在しなかった。しかしながら、地球温暖化や絶滅危惧種に関する報道や一般市井の人たちが使う「生物多様性」

用語の語用論(pragmatics)の研究を通して、1992年のリオ・デ・ジャネイロでの地球サミット以降、その意義は、正確な定義においてすら、あ

る地域(ないしは生態系)における生物種の多様性から、ミクロレベルでは遺伝子の多様性から、マクロレベルでは「生態系」そのものの多様性にまで拡張した

ことが明らかになった。さらにリオ・サミットの5年後の1997年12月に京都で開催された第3回気候変動枠組条約締約国会議での議定書の採択期以降、温

室効果ガスの削減目標が環境問題として大きく取り上げられ、それに関連するかたちで「生物多様性」の重要性が、学術的な正確さを欠いた用語法として関連づ

けられるようになり、急速に(日本の)人々に膾炙することになった。すなわち生態学研究(正確には生物地理学から種間競争と種分化を理論化する島嶼理論か

ら派生する領域)で使われてきたこの純理論用語が、地球温暖化や国際条約など資源管理の文脈の中で鍵概念になるにつれて、理論的純粋性を確保しつつも「環

境保護の意識を動員するような形」での政治経済的意味をも付与されるようになった。このように生物多様性概念が社会に膾炙してゆく現象全般を、この研究で

は「生物多様性概念の社会化」(the Socio-Politicalization of the concepts of

"Biodiversity")と呼んでいる。

(1)「自然」に関する「知識」の生産

自然を客体化し、それを認識論的に理解しようとするだけでなく、そこから得た知識を

もとに、自然を存在論的に管理しようとするのが、西洋近代科学とその社会体制のもつユニークなものだとしたら(ラトゥール 2008; 池田

2012)、生物多様性の概念とそれを管理し、持続可能な開発に役立てていこうという発想もまた同じ歴史的ルーツをもつように思われる。

このことは、社会構成主義的な見方をとる科学人類学者であれば、今日における「自然」の概念の位相を明らかにするためには、「生物多様性」の概念が、ど

のように文化的・社会的・歴史的に構成されているのかという理論仮説を組み立てるに違いない。池田は、すでに中米コスタリカにおけるエコツーリズム研究

(

1996;

Ikeda

1998)を通して、自然保護に関する「自然」表象の文化生産とその担い手(=生産主体)の関係について考察している。そこでは、社会学者アーヴィング・

ゴッフマン(Goffman

1958)の舞台と舞台裏(front-back)の議論を展開して観光の文脈に適用したディーン・マッカネル(MacCannell

1989)の「演じられた本物性(staged

authenticity)」の議論を援用しつつ、「自然」の概念表象の生産は、その「知識」の生産と不可欠であることを示した【図を参照】。

※なおこの図は次の出典のサイトをみることで拡大した画像をみることができる。

http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/ecopro99.gif

しかしながらこの報告書の次の(2)と(3)で述べるように、生物多様性概念の社会

化は、このような「

自然」の概念とそれを本物と「

演じられた本物性」(図の中では「上演された本物」と表現)の間の閉じられた循環過程を超えて、さまざま

な社会的文脈のなかに「拡張と拡散」しているというのが、今回の研究で明らかにされたことである。その理由としては、エコツーリズムの文脈における自然科

学者とエコツーリストがおりなす〈文化生産〉の領域を越えるような外的な力、とりわけ国内外の文脈では生物多様性の管理をめぐる政治経済的な「強い力」が

介入したからであるように思われる[よりグローバルな動向としては次項(2)において報告する]。とりわけ2010年のCBD-COP10/MOP5の開

催にみられる締約国会議の主宰者としての日本政府の役割に関する強い自負があった。とりわけ事前の予想を裏切り「遺伝資源へのアクセスと利益配分

(ABS)に関する名古屋議定書」が最終的にまとまったのは日本政府の途上国側へのさまざまな政治経済的「働きかけ」があったことを示唆する。また、これ

に関連した地方自治体の愛知県の応答という市民ならびに県民のボランティア動員態勢があった。これは、国際会議の5年前にEXPO2005「愛・地球博」

が開催されており(知恵を動員した)自然との共生がメインテーマになっていたことに関係する。そこで地元における「環境に配慮した県」としての愛知県民の

努力は、全世界的に知名度の低い「生物多様性」という用語の知名度の日本国内における浮上に大いに貢献したと言える。

いずれにせよ「生物多様性」をめぐる「自然」と「知識」の関係から浮かびあがってくる社会実践の過程は、研究代表者(池田)がエコツーリズム研究で示し

たような閉じられた知識と実践の循環過程としてのみで把握することはできないことが明らかになった。

(2)生物多様性概念の拡張と散種

よりグローバルな文脈の中でみた時の「生物多様性」概念の多様化の原因について考え

る。「生物多様性」概念の多様化を考える際に、まず2つの現象を区別する必要がある。それは「用語の意味」の拡張と「用語の概念」の拡散である。後者はそ

れをひとまず「散種(dissemination)」と呼んでおく。前者は「生物多様性」という言葉(記号表現,signifiant)が指し示す意味

(記号内容,signifié)の拡大のことである。この現象の具体的なあり方やその論理の展開過程は次項(3)で詳述する。他のひとつは、「生物多様

性」という言葉が、世界とりわけ地球環境を指し示す言葉として、本来の生物学の理論研究の文脈から、保全生物学、および、生物資源・遺伝資源を巻き込んだ

国際的な条約の締約国会議などの国際政治の文脈の中へと、拡散を続けてゆくプロセスのことである。とりわけ、1996年のリオ・サミットで生物多様性が重

要な概念となる——同時に流行語にもなる——と同時に一気に世界的に膾炙した「持続可能な開発(発展)」の開発は、これまでの学究に偏重しがちのアカデミ

ズムの生態学研究の文脈と、生物資源管理のグローバルな国際政治の文脈を媒介する、保全生物学あるいは「環境保全(Environmental

Conservation)」というメゾ領域において「生物多様性」の用語を一気に膾炙させる原因にもなった。メゾとはマクロとミクロの中間にあり、その

両方のカテゴリーで理解できない独自の領域があるとき、その領域をメゾないしはメゾ・レベルという。すなわち生物多様性概念の拡張と散種とは、ミクロ—メ

ゾ—マクロな領域での展開があることが明らかになった。この3つのレベルでの「生物多様性」概念の展開(=拡張と散種)を、この学術研究の「シンボル的存

在」としての(i)エドワード・ウィルソン、(ii)保全生物学(環境保全研究)、そして(iii)国際的な保全政策、という3つの次元での歴史的展開と

して年代の流れの中にプロットすることができる。これを表現したのが【別掲の図】である。

※なおこの図は次の出典のサイトをみることで拡大した画像をみることができる。

http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/GifBiodiversityProject2010.gif

(i)エドワード・ウィルソン:

ロバート・マッカーサーとの共著により生物地理学の島嶼理論を打ち立てたウィルソン

の最初の関心は、進化学的にみてある空間の中にどれだけの生物種が存在するのか、それが新しい生息地に「移入」した時に、どのようにして種の分化を成し遂

げるのかという関心から出発した。ここでの説明の要衝は島の理論あるいは島嶼理論(island

theory)と呼ばれるように、種分化には特定の生物種が棲息空間(ハビタット)の中にパッチ状に分布していることである。そして、ここから面積と生物

種の種数の関係、均衡と絶滅の問題、生物相(biota)——ある場所の生物のすべて——の存在様態、そしてそれらから生物多様性という綜合的観点が導き

出せることである。そこから後の生物種の「生物多様性」研究における重要な鍵概念の多くを引き出すことができる(ベゴン他 2003,

23章と24章)。ウィルソンの関心は、その後『社会生物学』(1975)や『人間の本性について』(1979)へと展開し、やがて社会生物学論争を巻き

起こすことになる。しかし『バイオフィリア』(1984)を経て、『生命の多様性』(1992)に至る。この書物の出版年はリオ・サミットの時期と重な

り、次項(ii)で述べる保全生物学領域における生物多様性の維持管理というテーマと共に、一気に重要な用語として国際会議の会場において普及することと

なる。1986年から始まる全米科学アカデミーによる「生物学的多様性に関する国民会議(National Forum on Biological

Diversity)」では、ウィルソンは、短く詰めた生物多様性という用語では「あまりにもキャッチーで威厳に欠ける」として「生物学的多様性

(biological

diversity)」と呼び続ける必要を主張していた。しかしながら「生物多様性」のより公式的な用語として出発したのは、この会議報告書

“Biodiversity”が公刊される1988年である。ウィルソンは1994年に自伝的書物『ナチュラリスト』を公刊するが、その中で「生物多様性

という概念は、生きるすべての生物種を抱きしめる自然保護のお守りになった」(“Biodiversity, the concept, has

become the talisman of conservation, embracing every kind of living

creature”)と述懐している(Wilson 1994:359)。

(ii)保全生物学(環境保全研究):

保全生物学あるいは環境保全研究の分野では、すでに1968年に一般人向けの自然保

護の書籍Dasmann, R. F. 1968. A Different Kind of Country. MacMillan

Company, New

Yorkが、「生物多様性」の用語を使った初出とされている。1975年には、公益財団ザ・ネイチャー・コンサーバンシイ(TNC)の科学部門の研究報告

のなかで「自然の多様性(natural

diversity)」という用語が使われた。1980年代初頭までには、TNC財団をはじめ、ワシントンDCの自然保護NPO “The H.

John Heinz III Center For Science, Economics And The

Environment”のトーマス・ラブジョイなど自然保護運動に著名な生物学者たちが「生物学的多様性」を使い始めている。全米科学アカデミーの全米

研究評議会(NRC)が、1986年から「生物学的多様性に関する国民会議」を組織し本格的にこの用語を使い始めたエピソードは、直前の前項(i)で触れ

ている。

この図の出典はこちら「

マイクロバイオーム(細菌叢)」です

(iii)国際的な保全政策:

この間の歴史的経緯は、本報告書の(0)基本用語と概念の定義㈭生物多様性の箇所で

触れた。重複を避けるために、当該箇所を参照してほしい。ここで重要なポイントは、1992年6月のリオ・サミット以降、CBD-COP/MOPという国

際会議が開かれ、生物資源・遺伝資源の管理の国際的な協約と、国家間や、さまざまな地域での環境保全や伝統的生態学的知識(TEK)の権利擁護を目的とす

る国際NGO/NPOの政治的交渉において「生物多様性」概念は、無くてはならない術語になっていったことである。

(3)脱文脈化の諸相

前項(2)生物多様性概念の拡張と散種では、生物多様性の用語と概念が、狭義の理論

生態学的な意味からより広い「生命の多様性」の概念として拡張し、また研究者や政策担当者を中心にして世界各国に浸透していったその原動力たる「要因」に

ついて考察した。したがって、本項目では、生物多様性の概念がどのように広がっているのか、その使われ方(=語用論)の6つのパターンについて考える。す

なわち、生物多様性の用語は、それぞれ㈰経済の言語、㈪開発の言語、㈫地球温暖化対策の言語、㈬環境保全の言語、㈭生態系の言語、㈮社会関係性の言語、と

して重層的に語られているのである。これらの広がりはあまりにも「多様すぎて」、狭義の生物多様性の定義からみれば「逸脱」していると指摘することが容易

である。しかしながら、我々の立場は、文化相対主義に立ち、なるべく価値判断や(真贋の判定を含む)科学的裁定をおこなうことを避けて、今日の生物多様性

という用語(記号表現,signifiant)がどの程度の意味(記号内容,signifié)の広がりをもっているのか、その領域確定をおこなうことに

主眼を置く。

1)経済の言語として

経済の文脈の中で「生物多様性」が語られる時、それは知的財産(知財)のことをさす

ことが多い。知財には、その開発や販売から受ける便益を創作者や発明者に帰属すべきだという基本的な考えがある。では知財としての「生物多様性」の創作者

や発見者はいったい誰のことだろうか。リオ・サミットでは、生物多様性から受ける利益が、先進国と開発途上国で非常な不均衡・不平等であることが問題化さ

れた。また、同一国内においても伝統的生態学的知識をもつ少数民族や先住民が、生物多様性からの便益が届いておらず、当該国政府や企業のみならず、国際社

会のさまざまな仕組みから「搾取」を受けているという指摘があった。

また、生物資源探索(Bio-Prospecting)の結果、収益をあげることができる生産物(例:薬剤)が可能になった時に、企業が得る利益の何

パーセントが途上国の「主体」が受けることができるに値するのかに関する論争が盛り上がったが、その受益主体として最初に想定されていたのは「国家」であ

る。さらに、人類にとって有用資源のうち、歴史を遡ってその利益配分を計算することができるのか否かという議論もある。いずれにせよ、生物多様性から得ら

れる利益の領有をめぐっての議論の多くは、先住民よりも国家がそのイニシアチブを取ることが多い(池田

2002)。生物多様性の経済政策としては、インド政府のプロパテント(Pro-Patent)——特許権による強い保護を全面に打ち出すこと——政策が

極めて有名である。この政策は、生物多様性の国家領有という性格が強く、知財優先の時代におけるナショナリズム的性格をつよく持つ。他方、インドでは、国

家や国内企業による、少数民族への生物多様性の知的財産の侵害が社会問題化することも、同時に発生している。チプコ運動(1974-1980年)にみられ

る森林保護問題、あるいはヴァンダナ・シヴァの告発によって有名になったバイオパイラシー(生物盗賊、bio-piracy)批判などは世界的によく知ら

れた例になっている。インドに限らず、生物資源から得られる利益の公平でかつ公正な配分に関する有益な解決策の提案はいまだに十分な議論がなされていな

い。

経済の言語として「生物多様性」が語られる時には、経済活動なるものが、社会関係性を意味するものであるために、倫理的な意味、あるいは道徳的な意味を

持つようになる(詳しくは㈮社会関係性の言語の箇所を参照)。

2)開発の言語として

前項の経済的便益としての「生物多様性」が、その共同体・地域・国家を豊かにするた

めに利用されるとすれば、「生物多様性」は開発のための「強力な語彙」のひとつになる。

生態系サービスの恩恵を受けている地域の住民、すなわちそこから得られる生物資源を直接の生活の糧にする先住民や少数民族というステイクホルダーからみ

れば、先進国や先進国にベースを置く多国籍企業は、生物多様性から得られる利益を当該の民から「搾取」する新植民地主義の権化のように見える。しかしなが

ら多国籍企業からみると、夥しいペーパーワークの末、厳しい制約を課す途上国から許諾をとり、また非常に広域にわたって幅広くサンプルを採集し、何万とい

う資料の中から、ごく一部しか利益をあげられる商品にならないという、膨大な開発コストがかかるのに、当該国にパテント料を支払っているために、途上国側

とりわけ先住民からの「告発」も理不尽なように聞こえるという。

膨大なコストをかけて、遺伝子操作の技術を通してようやく開発した遺伝子改変作物あるいは遺伝子組み換え作物(genetically

modified organism,

GMO)においては、その輸出入に関して「バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書」など厳しい制約があり、膨大な資本力がいることも明白である。他

方で、(遺伝子を改変しているために)害虫に強く高収量だが不稔性であるという伝統的農民の論理からみると明らかに「反自然」で、またGMO企業への「経

済的隷属」を引き起こす象徴となっている。なぜなら、人工的な不稔性すなわち収穫した第二世代の種は発芽せずアグロインダストリーと呼ばれるGMOのメー

カーから毎年種子を購入せざるを得なくなることは、農民のTEKの現場感覚からはほど遠いからである。これらの生物多様性とならんで重要な概念である「持

続可能性」という理念にも反しているために、アグロインダストリーは常に攻撃の的にされる。また、途上国の政府しても、基幹産業の農業が先進国からきたア

グロインダストリーの技術に乗っ取られてしまうという危惧がある。

そのため生物多様性の概念が、地域の開発の言語として機能するようになるのは、むしろ、反GMO、持続可能などと親和性の高い「有機農法」、「フェアト

レード」、あるいは「産地表示」の方法である。フェアトレードとは、中間ブローカーによる価格の釣り上げや不公正な操作を回避し途上国の生産者と先進国の

消費者をなるべく直近で結びつける交易方法である。これらは、先進国における経済の言語・開発の言語として「生物多様性」を地域の公共財として考える発想

である。この考えは、遺伝資源がもたらす知財としての富を増やそうという考えからは、ある意味で対極の位置にある。

3)地球温暖化対策の言語として

環境問題を論じる議論では、生物多様性条約よりもむしろ気候変動枠組条約締約国会議

のほうが、国家間の駆け引きや、開催国での機動隊や治安部隊と環境活動家やその支援者たちのデモ隊との衝突という点で、その対立構図はより鮮明である。気

候変動枠組条約での議論は、二酸化炭素(炭酸ガス)排出枠をめぐる、先進国と途上国の削減目標値をめぐる論争や、排出権取引をめぐる問題など、経済的な議

論とより強く結びつくからである。生物多様性に関連づけて温暖化の議論が結びつくのは、とりわけ森林の炭酸ガス吸収に関連づけられる「自然保護の人類に対

する効用」の側面である。

しかし冷静に考えると、生物多様性の保全を目的とする森林の保護は、「結果的に」炭酸ガスの排出を相殺する可能性があるのであって、生物多様性の保全が

地球温暖化の防止に必ずしも直結するわけではない。しかしながら、生物多様性の重要性について一般の市民に聞いて見ると、むしろ㈬環境保全の言語と関連し

つつ、地球温暖化防止とその正確な関連性はぬきに「曖昧な」形で表現されることがある。推測するに、国際会議等で環境の問題が議論される時には、地球温暖

化と環境保全としての生物多様性の維持ということが、厳密な峻別がなされずにいるのであろう。もちろん専門家においてすら、カオス理論の比喩を使って生物

多様性保全の「重要性」を語る時に、環境に与える影響の複雑なセーフティ・ネットワークについて言及することがあり、理論的水準の違いはあろうが、市井の

人たちの「曖昧な説明」と専門家の「未だ未解決だが複雑なメカニズム」があるという説明の間に「環境保全をめぐる因果論」にそれほど大きな違いはないよう

に思われる。あるいは、生物多様性の保全は、ある種の地球温暖化の防止の「シンボル」として機能している可能性がある。

4)環境保全の言語として

前項の地球温暖化対策の言語と共通するが、生物多様性は環境保全を維持進展させてゆ

く働きがあると思われている。そのためこの用語はしばしば、環境保全の言語として使われる。またこれは㈮の社会関係性の言語と関連するが、生物多様性の

「精神」は、人間と自然の「共生」のことであるとも言われる。このことの実例は、CBD-COP10/MOP5の名古屋での会議にその隠喩(メタファー)

が多用されたことにも現れている。もっとも代表的なものが、日本の「伝統民衆芸」である折り紙で作った人間の親子を含む動物表象が17体集まって「生命は

調和、未来に向かって(Life is harmony, into the

future)」という英文の標語が入った会議の統一シンボルマークである。【図参照】

※なおこの図は下記のサイトから引用した。

https://archive.nationalredlist.org/national-red-list-event-at-the-cop10-cbd-in-nagoya/

この文脈では生物多様性という言葉が使われる時には、環境破壊を通して生物の多様性

が失われることが強調される。自然環境を過度に搾取することは、やがて自分たちの生存を脅かすことに繋がる。だからこそ、今こそ生物の多様性が失われる状

況に歯止めをかけ、(さらにうまくいけば)多様性豊かな環境を取り戻さないとならないと言われる。とりわけ絶滅危惧種を危険から守るワシントン条約の遵守

や、外来種のペット動物などを野に放つなどの行為などが「危険」な行為として認定され、禁止される。また先の㈫地球温暖化対策と同様に、生態系サービスや

(石油や鉱物などの)天然資源を「浪費」しない「環境に優しい」取り組みなどが紹介される。あるいはそれを積極的に社会教育の機会として利用する動きが見

られた。環境保全の言語は、㈮の社会関係性の言語とならんでさまざまな倫理的道徳的な説明が付加されていることに気づくはずである。

とりわけ開催地の愛知県と名古屋市のこの国際イベントへの子供たちの巻き込み(=取り込み)のプログラムは極めて熱心で、KODOMO-COP10-

AICHI-NAGOYA(子供COP10-愛知県-名古屋市)というイベントなど様々な催しが開催された。これは児童を巻き込むことでイベントを盛り上

げようとする行政に属する「大人の仕業」とも言えないことはない。しかし愛知万博以降、自治体が取り組んでいるエコ施策や(生物多様性よりも)環境保全意

識を、このようなイベントに次世代を巻き込み、子供たちにそれらの意識をしっかりと育成しようとする取り組みであるとも(同時に)言うことができる(香坂

2011:11-12)。

5)生態系の言語として

(環境負荷がそれほど高くないレベルでの)伝統的な焼畑農耕などに見られるように、生

物多様性を人間が人為的に利用したり、また人間による環境への介入が逆に生物多様性を維持したりするように、自然と人間の伝統的な関係は複雑であると言わ

れている(Geertz

1963)。そして均質に見える生態系でも実際の生物種はパッチ状に分布して生活する、生物種が多相性をなす高い生物多様性をもつことの理由は極めて複雑

であり、その解明は容易ではない。生物多様性が豊かなポイントやさまざまなレベルの空間は、保全生態学の用語ではホットスポット(hotspot)と呼ば

れている。ホットスポットが広く分布するのは熱帯林が多いが、日本は温帯でかつ人里を通して自然林が近郊にあるにも関わらず世界でもホットスポットが多く

存在する点で「生物多様性」の豊かな国と言われる。

自然を利用しながらも同時に自然を完全には搾取しない持続可能性のある人間の生態系利用の例として「里山(Satoyama)」は世界の専門家の間でも

注目をあびている。環境省や林野庁(農林水産省管轄)は、自然と調和する日本人の生活スタイルとしての「里山」のイメージを国際的に積極的に宣伝してい

る。

CBD-COP10/MOP5の国際会議上の外の市民向けの政府系の展示ブースにおいては、この里山における「生物多様性」の尊重する伝統的な日本の生

活について解説するものがみられた。そこでは、減農薬農法で作った白米が無料で配られるなどしていた。ここでの生物多様性は「生態系の言語」として意味が

積極的に強調されていた。ここで、日本の米を消費することは、この当時言われていた「食の安全保障」よりも「環境に優しい水田で育まれた」米を消費しよう

ということであった。

6)社会関係性の言語として

生物多様性という用語の最後に紹介する用例は、社会関係性の言語あるいは隠喩(メタ

ファー)として、この用語が使われることである。しばしば、雇用という社会関係性の言語においては、ダイバーシティと呼ばれ、職場にいる人たちの価値観や

生き方の多様性を尊重することを通して、性差別、人種・民族差別、病気や障害をもつことからの差別などを克服しようと言われる。これにまつわる用語は「多

様性の尊重」とそのことを通して実現される「共生」という状況である(池田

2012)。これらの問題解決に関する用語における現代社会での人々の「多様性の尊重」は、同時に浮上した生物の「多様性の尊重」と意味論的には重なって

浮上してきた。どちらが、先という訳ではなく、あるいは、そのような議論は後回しにして、「多様性の尊重」とは、社会的に好ましいことだと見なされてくる

ようになったのである。それは社会関係の個人間や共同体内での「道徳」や「倫理」の形成にも影響を与えているのみならず、例えば企業の社会的責任

(Cooperate Social

Responsibility)などの領域においても、企業体は、社会の多様性を尊重するだけでなく、(㈫地球温暖化対策の言語で述べた理由により)炭酸

ガス削減の効果もある「生物の多様性」の保全にも対応することにも反映している。

子供の教育における「共生」という課題は、㈬環境保全の言語の箇所で触れた生物多様性の社会的意義を通して環境保全を訴えることよりも喫緊でかつ重要な

課題である。なぜなら過去四半世紀以上に渡って日本の学校教育の現場では「いじめ」や(必ずしもすべてではないが)それに派生すると思われる未解決の「不

登校」の問題を抱えているからである。教育の現場では子供たちの「多様性の尊重」を通して、いじめのない「共生」状態を実現することが求められている。生

物多様性に関する子供たちへの社会教育は、教室のような閉鎖空間での座学よりも、教室の外にでる課題探究型の実習になることが多く、そのことも「多様性の

尊重」の学習が広く普及する要因にもなっている(香坂 2011)。

以上のことをまとめると、20世紀における「人権(human

rights)」と同様、21世紀における「生物多様性」という言葉は、どのような事物と関連づけられようとも、きわめて「倫理的な内包(ethical

connotation)」として機能することが明白である。

(4)事例1:沖縄のジュゴン

私たちは生物多様性という言葉が、(i)人々、とりわけ地球温暖化と環境汚染に憂慮

する環境保全派や環境行政や環境保全関連産業に携わる人々に強い感情を引き起こし、また、(ii)その人たちによるさまざまな領域における社会活動に影響

を与えていると考えている。このことを生物多様性条約締結国関連会議期間中にあった本州固有種のツキノワグマと沖縄のジュゴンという2種の動物をめぐる議

論の中で考えてみたい。

最初はジュゴンを取り上げよう。沖縄県宜野湾市での「普天間基地代替施設移設問題」は1995年少女暴行事件を契機に名護市辺野古への移転構想が97年

から始まり2002年にはその計画案がまとまっていた。2004年の沖縄国際大学への米軍のヘリコプターの墜落事件により移設計画が加速化したが、

2009年に見直しを約束して政権政党になった民主党の鳩山内閣は公約を反故にして2010年には移設の決定がなされ、連立与党の一角が解消するにまで

至った(2010年5月30日)。辺野古沖への飛行場新設により(県内あるいは国内)移設反対派と、同移設予定地に生息すると言われるジュゴンの保護活動

家たちが結びつくことになる。WWFジャパンや日本自然保護協会を中心とする保護活動家たちは2008年10月国際自然保護連合(IUCN)総会で採択さ

れた「移動性野生動物種の保全に関する条約」(ボン条約)を履行するようにと2009年5月に3万人分の請願署名を(国会議員を通して)衆参両議院に提出

した。彼らは2010年7月には辺野古沖で生態調査をおこなっており、10月のCOP10/MOP5国際会議のサイドイベントにおいてもその内容が報告さ

れて支援者が多数集まった。ジュゴン保護を媒介にして環境保全と反戦平和を繋げる戦術はきわめて多元的多角的であり、さまざまな社会的資源を動員してい

る。

(5)事例2:本州の

ツキノワグマ

クマの保全は、国家レベルでの生物多様性の論議と結びつけられている。1993年に

「生物の多様性に関する条約」を政府が批准したことを受けて、国は野生動植物の種の保存に関する法律を策定した(前田

2005)。1995年に環境省が作成した「第一次戦略『生物多様性国家戦略』」において、とくに西中国地域のツキノワグマの保護の必要が記載されている

(環境省

1995)。そのため、遅くとも1995年には、クマと生物多様性とは公的に関連づけられていた。その後も、2002年に環境省が作成した「第二次戦略

『新・生物多様性国家戦略』」のなかでは、西日本のクマについての計画的な保護管理の推進が提言されている(環境省

2002a)。クマの保護管理は、「生物の多様性に関する条約」の批准によって本格化した生物多様性保全の国家戦略のなかに、当初から組み込まれていたの

である。現在、環境省の選定している「絶滅のおそれのある地域個体群」のなかに、石狩西部のエゾヒグマと、下北半島、紀伊半島、東中国、西中国、四国、九

州の6地域のツキノワグマが含められている(環境省b

2002)。こうしたことから、他の動植物の保全とともに、クマの保全は生物多様性保全の議論と関連づけられている(池田 Online-01;

環境省 2007)。

生物多様性国際会議の期間の前後に代表的なソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)である日本語でのツイッター(twitter)には、

2010年夏から秋にかけて当時「生物多様性ボット」

という検索エンジンと投稿機能をもったユーザープログラムが設置されて、このイベントに関連する呟きを再配信するサービスがあった。2011年7月現在、

このユーザーは登録を抹消しており、私の記憶によると2010年11月中下旬には自動転送投稿を止めていたように思われる。ちなみに公式あるいは準公式

ユーザーと思われる「「生物多様性」情報」の最後の投稿日付は2010年12月6日になっている。

この「生物多様性ボット」によると、その時における、生物多様性をめぐる国際会議とは——実際に会議の最終段階になって市民に明らかになったように——

そこから得られる財や資源さらには人間への福利(=生態系サービス)の国家間における権利調整のものであり、それは「人間側の事情」によるもので生物に配

慮したものではないと指摘された。ツイッターは発信者の情報に対してコメンタリーをつけて再送(リツイート、RT)されるので、当時そのことで話題が沸騰

した。その時に一種の変奏として流れたのが「クマの里への侵出」をめぐるユニークな解釈であった。それによると、クマの出現の理由は、餌となるブナ(ドン

グリ)の凶作という生態系荒廃の警鐘であり、生物多様性の利権を国際会議において人間どうしが取引することに対する自然からの「抗議」なのであるというも

のであった。

クマはツイッターをして窮状を訴えることができないので、ユーザーがそれに対して代弁している——例えば「そうだニャー/そうだワン(猫/犬)」という

擬動物化(theriomorphism)あるいは逆擬人法(田河水泡『のらくろ』のように人間世界を動物化)する語法がある——とも言える(矢野

2002; 池田

Online-02)。一見他愛のない表現だが、このようなユーモアを交えた抗議の語り口は非専門家によくみられるものであり、諧謔に似て妙に説得力があ

る。ツキノワグマの抗議もこのようなかたちでツイッターに流通した。もちろん保護団体の動きに関する呟きも、例えば「ドングリ:クマさんどうぞ 群馬の団

体呼び掛け、全国から3.5トン300箱」(毎日JP)というものがあった。これはクマが里に出てくる地域での冬眠前のドングリの凶作という事態を憂慮し

た保護団体が、地元のドングリを採集して、被害地の後背地にある奥山に散布することで、クマが里に出てこないようにという「配慮」から生まれた運動であ

る。これらの動きは2011年の秋になっても再燃し、岡山県美作市は中部日本以西の300の自治体と自然保護団体に呼びかけし同年12月16日に同市で

「全国クマサミット」で開催された。約400名の参加があったこのイベントでは、地元の国会議員、県会議員、市議などが来賓として多数参加し、猟友会と関

連自治体が主張する危害獣の「殺処分」の権限が知事にあり市町村レベルでの権限がない窮状が訴えられると拍手が上がった。会場で「少数派」となってしまっ

た保護派の人たちの意見表明は、コメントシートでフロア発言を制限され、イベント終了間際にはその抗議の声を上げた参加者が壇上の司会に制止される場面も

見られた。

(6) 生物多様性概念の社会化の今後

本報告は、科学研究費補助金に基づく調査の結果、すなわち「生物多様性概念の社会

化」のこれまで(=歴史)と現状について報告し、それらを分析することが目的である。従って「生物多様性概念の社会化」の概念が今後どのような方向性をも

つのかについて予測するものでもないし、また予言できるものでもない。社会科学的研究というものは、つねにその時点における最適だと思われる解釈を正直に

披瀝することで終わる。またその結論はつねに暫定的であり、その結論を出した後に、仮説や枠組みを修正するだけでなく、場合によっては根本的にやり直す必

要性が生じることもある。社会科学者は、それまでの自分の考えを「事実」の最善の解釈に基づいて変える勇気が必要である。

私たちは本研究テーマに関する専門の生物学者の研究論文や書籍のほかに、一般市民向けの「生物多様性に関する啓蒙書」の数々を読んできた。一般啓蒙書の

ほとんどは、専門的な生物学や国際条約の内容を優しく要約し丁寧に解説したものが多いが、同時に、本研究で俎上にあげた隠喩にも引き摺られて、論証抜きに

あるいはかなり省略しつつ「生物多様性は重要である」「生物多様性について考えなければならない」という主張が声高になされていることに驚かされた。そこ

には生態学者が書くような「生物多様性」の理論と現実(=調査された実証データ)の齟齬に呻吟するような科学研究の厳しさというものが欠如しているように

思われた。生物多様性について、市井の人たちに分かり易く説明すること自体から「生物多様性概念の社会化」の過程に手を染めていることになるからである。

もちろん厳密に考えれば、科学研究もまた研究を通して、同業の研究者に「事実と解釈」を伝えることであるから、それもまたある種の「社会化」の行為であ

り、そこには翻訳の過程がみられ、論証が横滑りして、研究者の予断が混入してしまう危険性に常に曝されている。そのことを植物生態学者の酒井章子

(2010:43)は、それは意図的ではなく「生き物に対する愛着や多様性への嗜好といったよくわからない感覚的なものを、科学の枠の内に押し込めようと

したひずみなのではないか」と所感を述べている。

現代社会における「生物多様性の社会化」の研究は、科学言説がさまざまなメディアを経由して市民によって取り込まれる様子を分析する社会科学者を、さら

にその後ろから全体像を得ようとしてのぞき込む社会科学者のように、解釈学的循環——全体の理解は部分の理解に依存しかつ部分の理解は全体の理解を前提に

する所謂どうどう巡り——を引き起こすように思える。今回の研究を通して、「生物多様性」をめぐる科学と社会の関係についてのダイナミズムと理論と実践

(社会運動)の往還的プロセスの興味深い事例が得られた。更なる研究の深化をめざして、成果出版を含めて研究資金を模索し、今後もこの展開研究を模索する

所存である。

(7)補注

本報告書で使った文献資料のリストは以下のURLで公開している。必要に応じて利用いただきたい。

-

生物多様性・用語集120322biodiverse.html

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者には下線)

- (1) 池田光穂ほか、大阪大学出版会、コンフリクトと移民:新しい研究の射程、池田光穂編、2012、339

- (2) 池田光穂ほか、はる書房、人と動物、駆け引きの民族誌、奥野克巳編、2011、274

- (3) 池田光穂、文化書房博文社、看護人類学入門、2010、265

- (4) 田所聖志、椎野若菜ほか、御茶の水書房、「シングル」で生きる:人類学者のフィールドから、2010、251

〔その他〕

ホームページ等

- 生物多様性概念の社会化の研究

http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/

00-somaDoDo.html

- 生物多様性(Biodiversity, せいぶつたようせい)

http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/

091003Sci_Anthro.html

- 旅する生物多様性概念

http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/

110330DoDo.html

- 反逆する自然、癒される自然

http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/

101205DoDo.html

- 生命の多様性を維持しなければならないという論理

http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/

EcoData01.html

- エコツーリズム研究リソース

http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/

010719ecoidea.html

- バイオポリティクス

http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/

060630biopolit.html

- アニル・グプタの利益還元の四角形(1996年作成のものを改作した)

http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/

991118polit.html

- 美作のジレンマ

http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/

Bear_in_Moon2012.html

- 沖縄のジュゴン(学名 Dugong dugon)と辺野古基地移設反対運動

http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/

120326dugong.html

- エコ・ツーリストと熱帯生態学

http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/

991008Eco.html

- Handmade Life:Exploring The Environmental Consciousness and

Subcultures of Young Japanese and Thais.

http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/

101111ecoeco.htm

- 「自然」と「文化」の境界面

http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/

100612animals.html

- 生物多様性・用語集

http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/

120322biodiverse.html

6.研究組織

(1)研究代表者

池田 光穂(IKEDA MITSUHO)

大阪大学・コミュニケーションデザイン・センター・教授

(2)研究分担者

田所 聖志(TADOKORO KIYOSHI)

東京大学大学院・医学研究科・特任助教(当時)