ニーチェのパラドクス

Nietzschean Paradox on Perspectivism

ニーチェのパラドクス

Nietzschean Paradox on Perspectivism

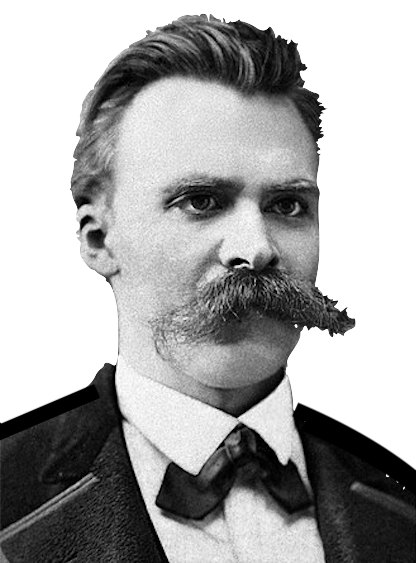

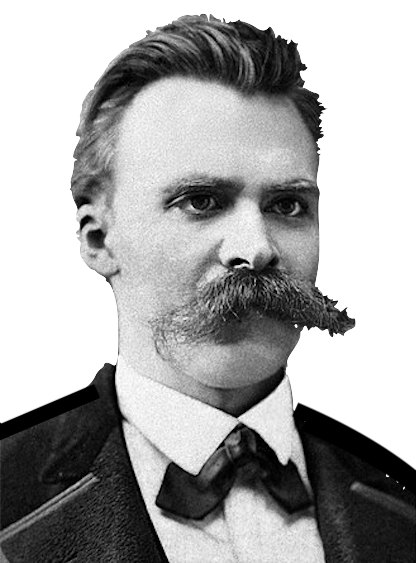

フリードリヒ・ニー チェのパラドクスあるいは、難問の連鎖について

ニー チェは「悦ばしき知識」や「権力への意志」で、他者のパースペクティヴをとることは極め て難しいから、見解が多様であるという認識に到達することすら困難だと言っている。正しい解釈など存在しない。だけど、そのような多様な解釈の存在すら想 像だにできないわけであるから、正しい解釈など存在しないという認識に到達するには、多様な解釈があるという認識に(困難であるがどうしても)到達するこ とが必要である。それすら困難なのに、どうやってその奥の院の「正しい解釈などない」と大見得を切れるのか、彼(=ニーチェ)の議論は逆説に満ちている。

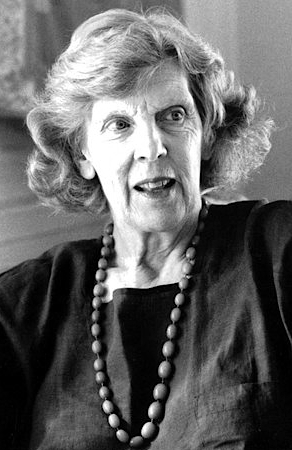

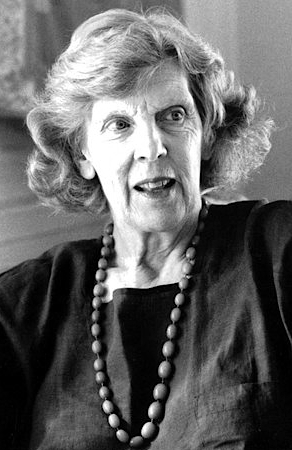

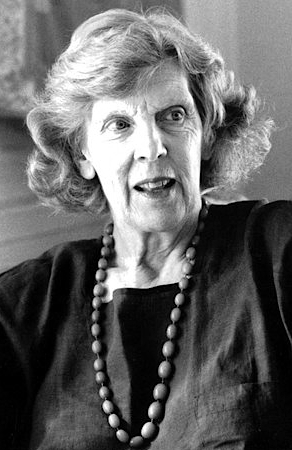

フィッ リパ・フット(Philippa Ruth Foot, 1920-2010)によると、もし(無道徳主義を貫いたという意味でもっとも人道的な)ニー チェが現在を生きていたら、現在における非道徳の横溢に対して、往時のような強い論調を同じように繰り返すことができるのだろうか?と問うている。この論 証のタイプは、ニーチェの主張が、その内部の論理ではなく、歴史的あるいは政治的文脈の中に位置づけられることで、ニーチェの「真理」そのものが減じられ るだろうと言うことで、ニーチェの限界を指摘することにある。フッ トのニーチェ批判は、その意味で、彼が生きた文脈からひっぺがされて、1)現代に生きる 我々、そして、2)普遍的な徳、という2つの「ストレステスト」(あるいは「チューリングテスト」)ないしは審判にかけられる。ニーチェ自身が、マキャベ リやスピノザや、アルチュセールたち のように、孤立して空前絶後のアイディアと格闘していたとすると、フットが雪隠詰めにするはるか以前に、彼は雪隠に閉じこもり「空前絶後のニーチェの彼岸 道徳」を編み出すことに呻吟していたわけだから、ニーチェの論理の救済とは、フットの論証を禁じ手にすることしかないのではなかろうか?——もっともニー チェにそんな「救いの手」を差し伸べても「そのような薄汚い手は、君の尻を拭くことに使いたまえ!」と叱られるかもしれない。

行 為それ自体がもたらす「生の充実」と、行為の道徳評価は絶対に相いれないとニーチェは考え る。「同情は格率にもとづいているのではなく、欲情にもとづいていおり、それは病理的である。他人の苦痛は私たちに伝染する、同情とは一つの伝染である」 (WP. 368)とも——『権力への意志(上)』(原佑訳、p.355)を参照。

世 界史的にみても、略奪民がもっとも多く住むのは今も昔もヨーロッパなのだ。連中は最初は、 モンゴルの騎馬民族に収奪された後、文化的力をつけてゆく中で、交戦思想を学び、そして、収奪のイデオロギーを正当化していった。キリスト教が今日の愛の 宗教であり続けるのも、それに対する相殺、ないしは後ろめたさの表れ方かもしれない(ニーチェのル サンチマンの指摘はどうみても適格すぎるくらい正鵠を得 ているのだ)。極めつけは、16世紀以降、黒死病(腺ペスト)の流行をくり返し、つまり人口減をくり返しながらも、ユーラシアの感染症をシャッフルする大 きな洗たく機の底のドラムのように免疫力をつけると同時に、征服と略奪の正当化の政治論理を徐々に鍛えていった。ひょっとしたら(もっとも至高と呼ばれて いる)啓蒙思想すら、そのような効率的な略奪を支配するイデオロギーメカニズムかもしれない。逆にいけば、このメカニズムに安住しすぎたために、ヨーロッ パはもう後戻りできない没落化のオメガポイントを超えたかもしれない。ただし、世界もまた(ISIS支配下や抑圧体制のイランを除けば)西洋化しすぎたた め に、現今の西洋の没落は、全地球の停滞化、あるいはアトム化を加速するかもしれない。世界中どこでも、プチ西洋化の宿痾に満ちあふれているからだ。かと いって、日本流の脱亜入欧や換骨奪胎てな、御都合的な手段も使えることはもはやないだろう。この病気は根腐れ病だからである。——御注意、99%法螺であ る。

1932 年のカルナップの論証(予言?※言語の論理分析を通した形而上学批判)は、ある意味で正鵠を得ており、ニーチェの形而上学 批判ないしは「最後の形而上学者」としてのニーチェ という 現在の哲学における評価と通底する。あるいは木田元さんの近代哲学の企て=形而上学批判(形而上学の「乗り越え」——これすらカルナップに言わせると多義 性をもたらす点で出鱈目な言語使用になる——の歴史)という解説にも符合する。(→「言語の論 理分析を通した形而上学の排除」)

ビ ゼーのおかげで私は哲学者になれる——フリードリヒ・ニーチェ

聖 書を読むときには手袋をはめたほうがよい——フリードリヒ・ニーチェ、「病者の光学」 (Kranken-Optik)

「さ

て、たばこも吸わず、遊びもせず、索引目録もつくらず、デモクリトスの構成もまだやら

ず、ラエルティオスとスイダスを軽蔑し、いったい何をやってるんだと君は思うことだろう。訓練を受けているのだ」——ニーチェからローデへの手紙

(1867年

11月3日)

★ニーチェと悪循環 / ピエール・クロソウスキー [著] ; 兼子正勝訳, 哲学書房 , 1989年(原著 1969)

妻 の肉体を次々と客人に提供するという衝撃的な小説三部作『歓待の掟』(1953-1960)で欲動の共同体を望見したクロソウスキーが、フランスにおける 有 力なニーチェの翻訳者・研究家の一人として1968年5月後のフランス思想界に投じた、驚嘆すべきニーチェ論。人格の同一性の下にざわめく言語以前の無数 の 欲動、すなわち強度の解放という本書の提示した光によって、ニーチェの悲劇的生と思想はまったくあらたな相貌を明らかにする。大小の断片を積み重ね、自在 な引用をつむいでゆく、それ自体破天荒で啓示的な反‐論述は、21世紀の今も誇らしく異端的な地位を失っていない。優れた翻訳による、みずみずしく真に独 創的なニーチェ論の蘇り。

| Nietzsche et le

cercle vicieux (Paris: Mercure de France, 1969) Contents: Introduction; Le combat contre la culture; Les états valétudinaires à l'origine d'une sémiotique pulsionnelle; L'expérience de l'Éternel Retour; Les états valétudinaires à l'origine des quatre critères : décadence, essor, grégarité, cas singulier; Tentative d'une explication scientifique de l'Éternel Retour; Le cercle vicieux en tant que doctrine sélective; La consultation de l'obre paternelle; La plus belle invention du malade; L'euphorie de Turin; Note additionnelle à la sémiotique de Nietzsche. |

Nietzsche and the Vicious Circle

(London: The Athlone Press, 1997, 2000 ISBN 0-485-12133-6; University

of Chicago Press, 1998, ISBN 0-226-44387-6;) Contents: Translator's Preface; Introduction; 1. The Combat against Culture; 2. The Valetudinary States at the Origin of a Semiotic of Impulses; 3. The Experience of the Eternal Return; 4. The Valetudinary States at the Origin of Four Criteria: Decadence, Vigour, Gregariousness, the Singular Case; 5. Attempt at a Scientific Explanation of the Eternal Return; 6. The Vicious Circle as a Selective Doctrine; 7. The Consultation of the Paternal Shadow; 8. The Most Beautiful Invention of the Sick; 9. The Euphoria of Turin; 10. Additional Note on Nietzsche's Semiotic; Notes; Index. |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Klossowski |

リンク(サイト内でニーチェ関係)

リ ンク

文 献

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆