Lacanianism

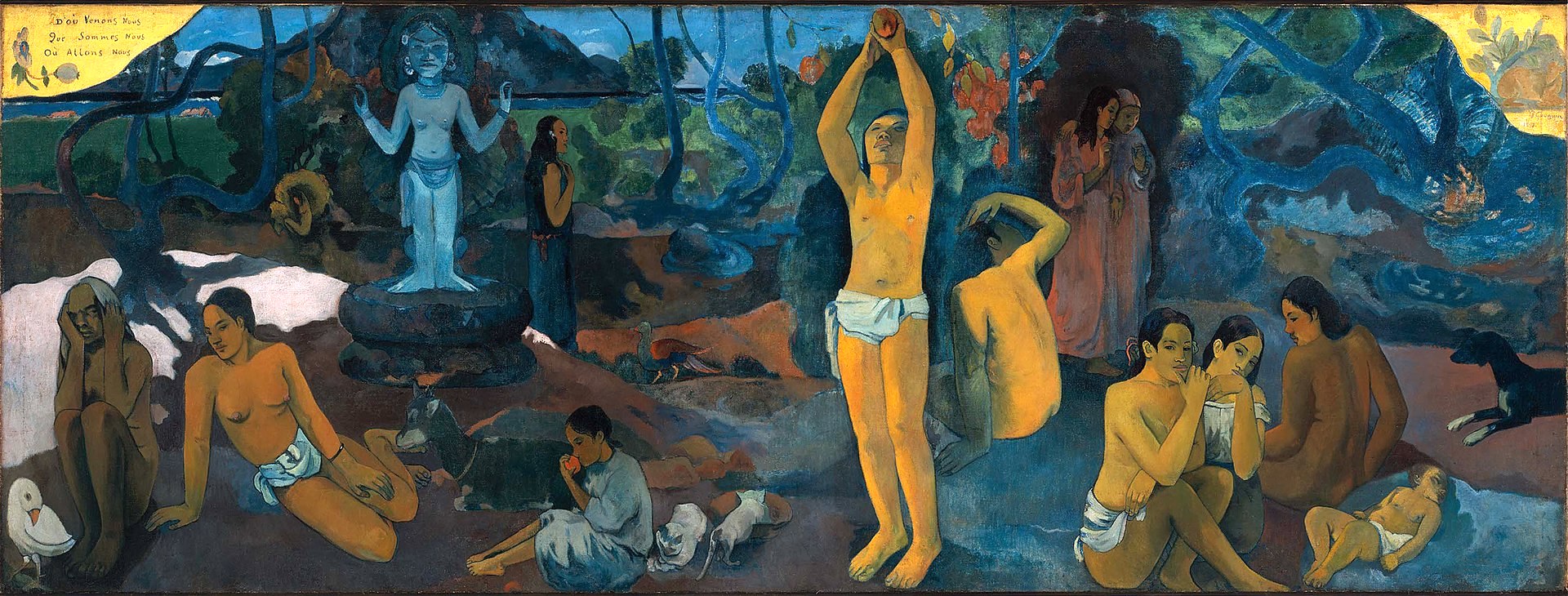

☆「左派の政治的プロジェクトは、〈他者〉における欠如のシニフィアンから対象a

を切り離すこと、つまり欠如を民主主義的に制度化することから、ポスト・デモクラシーの幻想を引き離し、幻想の彼岸にある部分的な享楽へのアクセスを可能

にすることでなくてはならない」——スタヴラカキス『ラカニアン ・レフト』岩波書店の表紙裏の宣伝文.

★ラカン主義またはラカン派精神分析(Lacanianism or Lacanian psychoanalysis ) は、1950年代から1980年代にかけてジャック・ラカンの研究によって始まった理論体系である。古典的な精神分析を構造主義的、ポスト構造主義的に拡 張することによって、心、行動、文化を説明しようとする理論的アプローチである。ラカンの視点は、人間の心は象徴として知られる言語の世界によって構造化 されていると主張する。欲望の重要性を強調し、欲望は永続的で満たすことが不可能であると考えられている。現代のラカニズムは、幅広い思想とラカン主義者 間の広範な論争によって特徴づけられる。 ラカニズムは、ポスト構造主義、文学理論、フェミニズム理論、そしてクィア理論を含む批評理論の様々な分野で、個別主義的な影響力を持っている。同様に、 ポスト構造主義のドゥルーズとガタリや、さまざまなフェミニスト理論家からも批判されている。フランス国外では、精神医学への臨床的影響は限定的であった [1]。ソール・ニューマンやドゥアン・ルーセルのポスト・アナーキズム、ルイ・アルチュセールの構造的マルクス主義、スラヴォイ・ジジェクやアラン・バ ディウの著作など、左翼政治にもラカンの流れがある。ラカン主義の影響力のある人物としては、スラヴォイ・ジジェク、ジュリア・クリステヴァ、セルジュ・ ルクレールなどが挙げられる。

| Lacanianism or

Lacanian psychoanalysis is a theoretical system initiated by the work

of Jacques Lacan from the 1950s to the 1980s. It is a theoretical

approach that attempts to explain the mind, behaviour, and culture

through a structuralist and post-structuralist extension of classical

psychoanalysis. Lacanian perspectives contend that the human mind is

structured by the world of language, known as the Symbolic. They stress

the importance of desire, which is conceived of as perpetual and

impossible to satisfy. Contemporary Lacanianism is characterised by a

broad range of thought and extensive debate among Lacanians. Lacanianism has been particularly influential in post-structuralism, literary theory, and feminist theory, as well as in various branches of critical theory, including queer theory. Equally, it has been criticised by the post-structuralists Deleuze and Guattari and by various feminist theorists. Outside France, it has had limited clinical influence on psychiatry.[1] There is a Lacanian strand in left-wing politics, including Saul Newman's and Duane Rousselle's post-anarchism, Louis Althusser's structural Marxism, and the works of Slavoj Žižek and Alain Badiou. Influential figures in Lacanianism include Slavoj Žižek, Julia Kristeva and Serge Leclaire. |

ラカン主義またはラカン派精神分析は、1950年代から1980年代に

かけてジャック・ラカンの研究によって始まった理論体系である。古典的な精神分析を構造主義的、ポスト構造主義的に拡張することによって、心、行動、文化

を説明しようとする理論的アプローチである。ラカンの視点は、人間の心は象徴として知られる言語の世界によって構造化されていると主張する。欲望の重要性

を強調し、欲望は永続的で満たすことが不可能であると考えられている。現代のラカニズムは、幅広い思想とラカン主義者間の広範な論争によって特徴づけられ

る。 ラカニズムは、ポスト構造主義、文学理論、フェミニズム理論、そしてクィア理論を含む批評理論の様々な分野で、個別主義的な影響力を持っている。同様に、 ポスト構造主義のドゥルーズとガタリや、さまざまなフェミニスト理論家からも批判されている。フランス国外では、精神医学への臨床的影響は限定的であった [1]。ソール・ニューマンやドゥアン・ルーセルのポスト・アナーキズム、ルイ・アルチュセールの構造的マルクス主義、スラヴォイ・ジジェクやアラン・バ ディウの著作など、左翼政治にもラカンの流れがある。ラカン主義の影響力のある人物としては、スラヴォイ・ジジェク、ジュリア・クリステヴァ、セルジュ・ ルクレールなどが挙げられる。 |

| Overview Lacanians view the structure of the mind as defined by the individual's entry as an infant into the world of language, the Symbolic, through an Oedipal process. Like other post-structuralist approaches, Lacanianism regards the subject as an illusion created when an individual is signified (represented in language). However, this initial signification is incomplete, as there is always something about the subject which cannot be properly represented in language, which means that signification also divides the subject. The Symbolic is defined by the Other, those parts of the outside world with which the subject cannot identify, which is the place where signifiers are given meaning. Language is hence a discourse of the Other, outside conscious control. The unconscious mind is constituted by a network of empty signifiers that resurface in language—particularly dreams and Freudian slips—and Lacanian clinical practice focuses closely on the precise words used by the analysand (patient), which Lacan characterised as a "return to Freud". Analysis focuses largely on desire. Lacanians contend that desire cannot be satisfied, as the object and cause of desire is an unobtainable object, the objet petit a, which the subject continually associates with different things that they wrongly believe will satisfy their desire. Objet a exists as a consequence of the division of the subject in signification, so desire is said to result from an unsolvable lack at the heart of the subject. Lacanianism posits that all people belong to one of three "clinical structures" and are either psychotic, perverse, or, most commonly, neurotic. Neurotic subjects—that is to say, most people—are then always either hysterical or obsessional. The three clinical structures describe the subject's relationship to the Other and are each associated with a different defence mechanism: psychotics use foreclosure, a rejection of the father's authority in the Oedipus complex that results in a failure to form a Symbolic unconscious; perverts use disavowal, failing to accept that lack causes desire and nominating a specific object as its cause, their fetish; and neurotics use repression. Psychical reality is constituted by the Symbolic, the Imaginary, the Real, and for Lacanians who follow Kristeva, the Semiotic. |

概要 ラカン派は、心の構造を、個人が幼児期に言語の世界、つまり象徴界にオエディプス的過程を経て入ることによって定義されるものと捉えている。他のポスト構 造主義的アプローチと同様、ラカン派は、主体を、個人が意味化(言語で表現される)されることで生じる幻想と捉えている。しかし、この最初の表象は不完全 であり、主体の一部は言語で適切に表象できないため、表象は主体を分割する。象徴的領域は、主体が同一化できない外界の要素である「他者」によって定義さ れ、表象が意味を与えられる場所である。言語はしたがって、意識の制御を超えた「他者」の言説である。 無意識は、言語、特に夢やフロイトの言う「失言」に再び現れる、空虚な記号のネットワークによって構成されており、ラカンの臨床実践は、分析対象者(患 者)が使用する正確な言葉に焦点を当てている。ラカンはこれを「フロイトへの回帰」と表現している。分析は、主に欲望に焦点を当てている。ラカン派は、欲 望は満たされることはないと主張している。なぜなら、欲望の対象であり原因である「オブジェ・プティ・ア」は、主体が誤って欲望を満たすと信じているさま ざまなものと絶えず関連付けられている、手に入れることのできない対象だからだ。オブジェ・アは、意味における主体の分裂の結果として存在するため、欲望 は主体の中心にある解決不可能な欠如から生じるものと考えられている。 ラカン主義は、すべての人々は 3 つの「臨床構造」のいずれかに属し、精神病、倒錯、あるいは最も一般的な神経症のいずれかであると主張している。神経症の主体、つまりほとんどの人は、常 にヒステリーか強迫観念のいずれかである。3 つの臨床構造は、他者との関係を表現しており、それぞれ異なる防衛機構と関連している。精神病者は、エディプスコンプレックスにおける父親の権威の拒絶で ある「排除」を用いて、象徴的無意識を形成できない。倒錯者は、欠如が欲望の原因であることを受け入れず、その原因として特定のオブジェクト、つまりフェ ティシズムを指名する「否認」を用いる。神経症者は「抑圧」を用いる。 心理的現実は、象徴的、想像的、現実的、そしてラカン派でクリステヴァに従う者たちにとって、記号論的によって構成されている。 |

| Mirror stage Lacan's first official contribution to psychoanalysis was the mirror stage, which he described as "formative of the function of the 'I' as revealed in psychoanalytic experience." By the early 1950s, he came to regard the mirror stage as more than a moment in the life of the infant; instead, it formed part of the permanent structure of subjectivity. In the "imaginary order", the subject's own image permanently catches and captivates the subject. Lacan explains that "the mirror stage is a phenomenon to which I assign a twofold value. In the first place, it has historical value as it marks a decisive turning-point in the mental development of the child. In the second place, it typifies an essential libidinal relationship with the body-image".[2] As this concept developed further, the stress fell less on its historical value and more on its structural value.[3] In his fourth seminar, "La relation d'objet", Lacan states that "the mirror stage is far from a mere phenomenon which occurs in the development of the child. It illustrates the conflictual nature of the dual relationship. " The mirror stage describes the formation of the ego via the process of objectification, the ego being the result of a conflict between one's perceived visual appearance and one's emotional experience. This identification is what Lacan called "alienation". At six months, the baby still lacks physical coordination. The child is able to recognize themselves in a mirror prior to the attainment of control over their bodily movements. The child sees their image as a whole, and the synthesis of this image produces a sense of contrast with the lack of coordination of the body, which is perceived as a fragmented body. The child experiences this contrast initially as a rivalry with their image because the wholeness of the image threatens the child with fragmentation—thus, the mirror stage gives rise to an aggressive tension between the subject and the image. To resolve this aggressive tension, the child identifies with the image: this primary identification with the counterpart forms the ego.[3] Lacan understood this moment of identification as a moment of jubilation, since it leads to an imaginary sense of mastery; yet when the child compares their own precarious sense of mastery with the omnipotence of the mother, a depressive reaction may accompany the jubilation.[4] Lacan calls the specular image "orthopaedic" since it leads the child to anticipate the overcoming of its "real specific prematurity of birth". The vision of the body as integrated and contained, in opposition to the child's actual experience of motor incapacity and the sense of his or her body as fragmented, induces a movement from "insufficiency to anticipation".[5] In other words, the mirror image initiates and then aids, like a crutch, the process of the formation of an integrated sense of self. In the mirror stage, a "misunderstanding" (méconnaissance) constitutes the ego—the "me" (moi) becomes alienated from itself through the introduction of an imaginary dimension to the subject. The mirror stage also has a significant symbolic dimension due to the presence of the figure of the adult who carries the infant. Having jubilantly assumed the image as their own, the child turns their head towards this adult, who represents the big other, as if to call on the adult to ratify this image.[6] |

鏡像段階 ラカンが精神分析に初めて公式に貢献したのは、鏡像段階でした。彼はこれを「精神分析の経験で明らかになる「自我」の機能を形成する」と表現しました。 1950年代初頭までに、彼は鏡像段階を乳児の人生の一時期以上のものと捉えるようになり、主観性の恒久的な構造の一部であると考えるようになりました。 「想像界」では、主体自身のイメージが、その主体を永久に捕らえ、魅了し続ける。ラカンは、「鏡像段階は、私が 2 つの価値を付与する現象だ。第一に、それは、子どもの精神の発達における決定的な転換点であることから、歴史的価値がある。第二に、それは、身体イメージ との本質的な性欲的関係を典型的に表している」と説明している[2]。 この概念がさらに発展するにつれて、その歴史的価値よりも構造的価値が強調されるようになった[3]。ラカンは、第 4 回のセミナー「対象関係」で、「鏡像段階は、子供の発達に起こる単なる現象とはほど遠い。それは、二重関係の対立的な性質を例証している」と述べている。 鏡像段階は、客観化というプロセスによる自我の形成を説明している。自我は、自分が知覚する視覚的外見と感情的体験との葛藤の結果として生まれる。この同 一化は、ラカンが「疎外」と呼んだものだ。生後 6 ヶ月の赤ちゃんは、まだ身体的な協調性が欠けている。子供は、身体の動きをコントロールできるようになる前に、鏡で自分自身を認識することができる。子供 は自分の姿を全体として認識し、そのイメージの統合によって、断片的な身体として認識される身体の協調性の欠如との対比が生じる。子供は、この対比を、最 初は自分のイメージとの対立として体験する。なぜなら、イメージの全体性は、子供に対して断片化という脅威を与えるからだ。したがって、鏡像段階では、主 体とイメージの間に攻撃的な緊張が生じる。この攻撃的な緊張を解消するために、子どもは自身の像と同一化する:この対立物との最初の同一化が自我を形成し ます。[3] ラカンは、この同一化の瞬間を喜びの瞬間と捉えた。なぜなら、それは想像的な支配感をもたらすからである。しかし、子どもが自身の不安定な支配感と母親の 全能性を比較すると、喜びに抑うつ反応が伴うことがある。[4] ラカンは、鏡像を「整形外科的」と呼ぶ。なぜなら、それは子供が「出生の現実的な特異な未熟さ」の克服を予期させるからである。身体を統合され包含された ものとして見ることは、子供の実際の運動不能の経験と、身体の断片化としての感覚と対立し、「不十分さから予期への動き」を引き起こす。[5] つまり、鏡像は、統合された自己の感覚の形成プロセスを、松葉杖のように開始し、その後支援する。 鏡像段階では、「誤解」(méconnaissance)が自我を構成し、「私」(moi)は、主体に想像上の次元が導入されることで、自分自身から疎外 される。鏡像段階は、幼児を抱く大人の姿があることから、象徴的な側面も大きく持っている。その像を自分のものとして歓喜して受け入れた子供は、大他者で ある大人の方を向いて、その像を承認するよう大人に呼びかけるかのように頭を向ける[6]。 |

| Desire Lacan's concept of desire is related to Hegel's Begierde, a term that implies a continuous force, and therefore somehow differs from Freud's concept of Wunsch.[7] Lacan's desire refers always to unconscious desire because it is unconscious desire that forms the central concern of psychoanalysis. The aim of psychoanalysis is to lead the analysand to recognize their desire and by doing so to uncover the truth about their desire. However this is possible only if desire is articulated in speech:[8] "It is only once it is formulated, named in the presence of the other, that desire appears in the full sense of the term."[9] And again in The Ego in Freud's Theory and in the Technique of Psychoanalysis: "what is important is to teach the subject to name, to articulate, to bring desire into existence. The subject should come to recognize and to name their desire. But it isn't a question of recognizing something that could be entirely given. In naming it, the subject creates, brings forth, a new presence in the world."[10] The truth about desire is somehow present in discourse, although discourse is never able to articulate the entire truth about desire; whenever discourse attempts to articulate desire, there is always a leftover or surplus.[11] Lacan distinguishes desire from need and from demand. Need is a biological instinct where the subject depends on the Other to satisfy its own needs: in order to get the Other's help, "need" must be articulated in "demand". But the presence of the Other not only ensures the satisfaction of the "need", it also represents the Other's love. Consequently, "demand" acquires a double function: on the one hand, it articulates "need", and on the other, it acts as a "demand for love". Even after the "need" articulated in demand is satisfied, the "demand for love" remains unsatisfied since the Other cannot provide the unconditional love that the subject seeks. "Desire is neither the appetite for satisfaction, nor the demand for love, but the difference that results from the subtraction of the first from the second."[12] Desire is a surplus, a leftover, produced by the articulation of need in demand: "desire begins to take shape in the margin in which demand becomes separated from need".[12] Unlike need, which can be satisfied, desire can never be satisfied: it is constant in its pressure and eternal. The attainment of desire does not consist in being fulfilled but in its reproduction as such. As Slavoj Žižek puts it, "desire's raison d'être is not to realize its goal, to find full satisfaction, but to reproduce itself as desire".[13] Lacan also distinguishes between desire and the drives: desire is one, and drives are many. The drives are the partial manifestations of a single force called desire.[14] Lacan's concept of "objet petit a" is the object of desire, although this object is not that towards which desire tends, but rather the cause of desire. Desire is not a relation to an object but a relation to a lack (manque). In The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis Lacan argues that "man's desire is the desire of the Other." This entails the following: Desire is the desire of the Other's desire, meaning that desire is the object of another's desire and that desire is also desire for recognition. Here, Lacan follows Alexandre Kojève, who follows Hegel: for Kojève, the subject must risk his own life if he wants to achieve the desired prestige.[15] This desire to be the object of another's desire is best exemplified in the Oedipus complex, when the subject desires to be the phallus of the mother. In "The Subversion of the Subject and the Dialectic of Desire in the Freudian Unconscious",[16] Lacan contends that the subject desires from the point of view of another whereby the object of someone's desire is an object desired by another one: what makes the object desirable is that it is precisely desired by someone else. Again, Lacan follows Kojève. who follows Hegel. This aspect of desire is present in hysteria, for the hysteric is someone who converts another's desire into their own (see Sigmund Freud's "Fragment of an Analysis of a Case of Hysteria" in SE VII, where Dora desires Frau K because she identifies with Herr K). What matters then in the analysis of a hysteric is not to find out the object of her desire but to discover the subject with whom she identifies. Désir de l'Autre, which is translated as "desire for the Other" (though it could also be "desire of the Other"). The fundamental desire is the incestuous desire for the mother, the primordial Other.[17] Desire is "the desire for something else", since it is impossible to desire what one already has. The object of desire is continually deferred, which is why desire is a metonymy.[18] Desire appears in the field of the Other—that is, in the unconscious. Last but not least for Lacan, the first person who occupies the place of the Other is the mother, and at first, the child is at her mercy. Only when the father articulates desire with the Law by castrating the mother is the subject liberated from desire for the mother.[19] |

欲望 ラカンの欲望の概念は、継続的な力を意味するヘーゲルの「Begierde」に関連しており、したがって、フロイトの「Wunsch」の概念とは多少異なる[7]。ラカンの欲望は、常に無意識の欲望を指す。なぜなら、精神分析の中心的な関心事は無意識の欲望であるからだ。 精神分析の目的は、分析対象者に自分の欲望を認識させ、それによってその欲望の真実を明らかにすることである。しかし、これは欲望が言語化される場合にの み可能だ。[8] 「欲望は、他者の前で言語化され、名付けられることで、初めてその真の意味で現れる。」[9] また、『フロイトの理論における自我と精神分析の技術』では次のように述べられている。「重要なのは、主体に欲望を名付け、言語化し、存在させることを教 えることだ。主体は、自分の欲望を認識し、名付けるようになるべきだ。しかし、それは完全に与えられたものを認識することではない。名付けることで、主体 は世界の中に新しい存在を創造し、生み出す。」[10] 欲望の真実は、何らかの形で言説の中に存在するが、言説は欲望の真実を完全に表現することはできない。言説が欲望を表現しようとするたびに、常に余剰や過 剰が残る。[11] ラカンは欲望を「必要」と「要求」から区別する。「必要」は、主体が他者への依存を通じて自身の欲求を満たす生物学的本能だ:「必要」は「要求」として表 現されなければならない。しかし、他者の存在は「必要」の満足を保証するだけでなく、他者の愛を象徴する。したがって、「要求」は二重の機能を獲得する: 一方では「必要」を表現し、他方では「愛の要求」として機能する。要求として表現された「必要」が満たされても、「愛の要求」は満たされないまま残る。な ぜなら、他者は主体が求める無条件の愛を提供できないからだ。「欲望は、満足への欲求でも、愛への要求でもなく、前者から後者を差し引いた結果生じる差異 である」[12]。欲望は、要求における必要性の表現によって生じる余剰、残余である。「欲望は、要求が必要性から分離する境界で形を成し始める」 [12]。満足できる必要性とは異なり、欲望は決して満足されることはない。その圧力は絶えず、永遠に続く。欲望の達成は、満たされることではなく、それ 自体として再生産されることにある。スラヴォイ・ジジェクが指摘するように、「欲望の存在理由は、その目標を実現し、完全な満足を見つけることではなく、 欲望として自分自身を再生産することにある」[13]。 ラカンは欲望と衝動を区別する:欲望は一つであり、衝動は複数だ。衝動は、欲望と呼ばれる単一の力の部分的な表れだ。[14] ラカンの「オブジェ・プティ・ア」の概念は欲望の対象だが、この対象は欲望が向かう対象ではなく、欲望の原因だ。欲望は対象との関係ではなく、欠如(manque)との関係だ。 『精神分析の四つの基本概念』で、ラカンは「人間の欲望は他者の欲望である」と主張している。これは、以下のことを意味する。 欲望は他者の欲望の欲望であり、つまり欲望は他者の欲望の対象であり、欲望は認識への欲望でもある。ここでラカンはアレクサンドル・コジェーヴに従い、コ ジェーヴはヘーゲルに従っている:コジェーヴにとって、主体は望んだ威信を得るためには自らの命を危険にさらさなければならない。[15] 他者の欲望の対象となる欲望は、オedipus複合体において最もよく示される。すなわち、主体は母親のペニスになりたいと欲望する。 『主体の転覆とフロイト的無意識における欲望の弁証法』[16]において、ラカンは、主体は他者の視点から欲望し、ある者の欲望の対象は別の者が欲望する 対象である、と主張する:対象が欲望の対象となるのは、まさに他者によって欲望されているからである。再び、ラカンはコジェーヴに従い、コジェーヴはヘー ゲルに従っている。この欲望の側面はヒステリーにも現れる。ヒステリー患者は他者の欲望を自分の欲望に変換する者だからだ(シグムンド・フロイトの『ヒス テリーの分析の断片』SE VII 参照。ドーラは、ヘル・K に同化しているため、フラウ・K を欲望する)。したがって、ヒステリー患者の分析において重要なのは、彼女の欲望の対象を見つけることではなく、彼女が同化している主体を発見すること だ。 「Désir de l'Autre」は「他者への欲望」と翻訳される(ただし「他者の欲望」とも解釈可能)。根本的な欲望は、母親への近親相姦的欲望、すなわち原初的な他者への欲望だ。[17] 欲望は「他のものへの欲望」である。なぜなら、既に持っているものを欲望することは不可能だからだ。欲望の対象は常に先延ばしにされるため、欲望はメタファーである。[18] 欲望は他者の領域、つまり無意識の中に現れる。 ラカンにとって重要なことは、他者の位置を占める最初の人格は母親であり、最初は子供は母親の意のままになるということだ。父親が母親を去勢することで、欲望を法と結びつけることで初めて、主体は母親への欲望から解放される[19]。 |

| History Jacques Lacan's lifetime Lacan considered the human psyche to be framed within the three orders of The Imaginary, The Symbolic and The Real (RSI).[20] The three divisions in their varying emphases also correspond roughly to the development of Lacan's thought. As he himself put it in Seminar XXII, "I began with the Imaginary, I then had to chew on the story of the Symbolic...and I finished by putting out for you this famous Real".[21] Lacan's early psychoanalytic period spans the 1930s and 1940s.[22] His contributions from this period centered on the questions of image, identification and unconscious fantasy. Developing Henri Wallon's concept of infant mirroring, he used the idea of the mirror stage to demonstrate the imaginary nature of the ego, in opposition to the views of ego psychology.[23] In the 1950s, the focus of Lacan's interest shifted to the symbolic order of kinship, culture, social structure, and roles—all mediated by the acquisition of language—into which each one of us is born and with which we all have to come to terms.[24] The focus of therapy became that of dealing with disruptions on the part of the Imaginary of the structuring role played by the signifier/Other/Symbolic Order.[25] Lacan's approach to psychoanalysis created a dialectic between Freud's thinking and that of both Structuralist thinkers such as Ferdinand de Saussure, as well as with Heidegger, Hegel and other continental philosophers.[22][26] The 1960s saw Lacan's attention increasingly focused on what he termed the Real—not external consensual reality, but rather that unconscious element in the personality, linked to trauma, dream, and the drive, which resists signification.[27] The Real was what was lacking or absent from every totalising structural theory;[28] and in the form of jouissance, and the persistence of the symptom or synthome, marked Lacan's shifting of psychoanalysis from modernity to postmodernity. Then, the Real, together with the Imaginary and the Symbolic, came to form a triad of "elementary registers."[26] Lacan believed these three concepts were inseparably intertwined, and by the 1970s, they were an integral part of his thought.[22] |

歴史 ジャック・ラカンの生涯 ラカンは、人間の精神は「想像界」「象徴界」「現実界」(RSI)の 3 つの秩序によって構成されていると考えていた。[20] 3 つの区分は、その強調点の相違も、ラカンの思想の発展とほぼ一致している。彼自身が『セミナーXXII』で述べたように、「私は想像界から始まり、次に象 徴界の物語を噛み砕き…そして最後に、この有名な現実界をあなたたちに提示した」[21]。 ラカンの初期の精神分析期間は、1930年代から1940年代にかけてだ[22]。この期間の彼の貢献は、イメージ、同一化、無意識の幻想の問題に集中し ていた。アンリ・ワロンの幼児の鏡像の概念を発展させ、彼は鏡像段階の考えを用いて、自我心理学の見解とは対照的に、自我の想像的な性質を実証した [23]。 1950年代には、ラカンの関心は、言語の獲得を通じて媒介される血縁、文化、社会構造、役割の象徴的秩序へと移った。私たちは皆、この秩序の中に生まれ、それに適応しなければならない。[24] 治療の中心は、記号/他者/象徴秩序が果たす構造化の役割に関する想像上の混乱に対処することになった[25]。 ラカンの精神分析へのアプローチは、フロイトの考えと、フェルディナンド・ド・ソシュールなどの構造主義者、そしてハイデガー、ヘーゲル、その他の大陸の哲学者たちの考えとの間に弁証法を生み出した[22][26]。 1960年代、ラカンは、彼が「現実」と呼んだものにますます注目するようになりました。それは、外部の合意による現実ではなく、トラウマ、夢、衝動と結びついた、意味化に抵抗する人格の無意識の要素でした[27]。 「現実」は、あらゆる総体的な構造理論から欠如または欠落しているものでした。[28] そして、jouissance(享楽)や症状またはシンセームの持続という形で、ラカンは精神分析を現代からポストモダンへと移行させました。 その後、現実(レアル)は、想像的(イマジナリー)と象徴的(シンボリック)と共に、「基本的なレジスター」の三つ組を形成した。[26] ラカンは、この三つの概念が不可分につながっていると信じ、1970年代までに、これらは彼の思想の不可欠な部分となった。[22] |

| Multiple "Lacanianisms" Lacan's thinking was intimately geared not only to the work of Freud but to that of the most prominent of his psychoanalytic successors—Heinz Hartmann, Melanie Klein, Michael Balint, D. W. Winnicott and more.[29] With Lacan's break with official psychoanalysis in 1963–1964, however, a tendency developed to look for a pure, self-contained Lacanianism, without psychoanalytic trappings.[30] Jacques-Alain Miller's index to Ecrits had already written of "the Lacanian epistemology...the analytic experience (in its Lacanian definition...)";[31] and where the old guard of first-generation disciples like Serge Leclaire continued to stress the importance of the re-reading of Freud, the new recruits of the 1960s and 1970s favoured instead an ahistorical Lacan, systematised after the event into a rigorous if over-simplified theoretical whole.[32] Three main phases may be identified in Lacan's mature work:[33] his 1950s exploration of the Imaginary and the Symbolic; his concern with the Real and the lost object of desire, the objet petit a, during the 1960s; and a final phase highlighting jouissance and the mathematical formulation of psychoanalytic teaching. As Lacan developed a distinctive style of teaching based on a linguistic reading of Freud in the 1950s, he also built up a substantial following within the Société Française de Psychanalyse [SFP], with Serge Leclaire only the first of many French "Lacanians".[34] It was this phase of his teaching that was memorialised in Écrits, and which first found its way into the English-speaking world, where more Lacanians were thus to be found in English or Philosophy Departments than in clinical practice.[35] However the very extent of Lacan's following raised serious criticisms: he was accused both of abusing the positive transference to tie his analysands to himself, and of magnifying their numbers by the use of shortened analytic sessions.[36] The questionable nature of his following was one of the reasons for his failure to gain recognition for his teaching from the International Psychoanalytical Association recognition for the French form of Freudianism that was "Lacanianism"[37]—a failure that led to his founding the École Freudienne de Paris (EFP) in 1964.[38] Many of his closest and most creative followers, such as Jean Laplanche, chose the IPA over Lacan at this point, in the first of many subsequent Lacanian schisms.[39] Lacan's 1973 Letter to the Italians,[40] nominated Muriel Drazien, Giacomo Contri and Armando Verdiglione to carry his teaching in Italy. As a body of thought, Lacanianism began to make its way into the English-speaking world from the 1960s onwards, influencing film theory, feminist thought, queer theory,[41] and psychoanalytic criticism,[42] as well as politics and social sciences,[43] primarily through the concepts of the Imaginary and the Symbolic. As the role of the real and of jouissance in opposing structure became more widely recognised, however, so too Lacanianism developed as a tool for the exploration of the divided subject of postmodernity.[44] Since Lacan's death, however, much of the public attention focused on his work has begun to decline. Lacan had always been criticised for an obscurantist writing style;[45] and many of his disciples simply replicated the mystificatory elements in his work (in a sort of transferential identification)[46] without his freshness. Where interest in Lacanianism did revive in the 21st century, it was in large part the work of figures like Slavoj Žižek who have been able to use Lacan's thought for their own intellectual ends, without the sometimes stifling orthodoxy of many of the formal Lacanian traditions.[47] The continued influence of Lacanianism is thus paradoxically strongest in those who seem to have embraced Malcolm Bowie's recommendation: "learn to unlearn the Lacanian idiom in the way Lacan unlearns the Freudian idiom".[48] |

複数の「ラカン主義」 ラカンの思想は、フロイトの著作だけでなく、フロイトの精神分析の最も著名な後継者たち、ハインツ・ハートマン、メラニー・クライン、マイケル・バリン ト、D. W. ウィニコットなど、最も著名な精神分析の後継者たちの作品とも密接に結びついていた。[29] しかし、1963年から1964年にかけてラカンが公式の精神分析から離反すると、精神分析の装飾を排した純粋で自立したラカン主義を求める傾向が生まれ た。[30] ジャック=アラン・ミラーの『エクリ』の索引では、すでに「ラカンの認識論...分析的経験(ラカン的定義において...)」について述べていた。 [31] セルジュ・ルクレールのような第一世代の弟子たちの旧勢力がフロイトの再読の重要性を強調し続けたのに対し、1960年代と1970年代の新参者たちは、 歴史的文脈を無視したラカンを好み、事後的に体系化され、厳格ながらも過度に単純化された理論的全体像を構築した。[32] ラカンの成熟期の著作には、主に3つの段階が識別できる[33]:1950年代の「想像的」と「象徴的」の探求、1960年代の「現実」と「欲望の対象」 である「オブジェ・プチ・ア」への関心、そして最終段階では「ジョイサンス」と精神分析教育の数学的定式化を強調する段階だ。 ラカンは1950年代にフロイトの言語学的解釈に基づく独自の教育スタイルを確立する一方で、フランス精神分析学会(SFP)内で大規模な支持層を築き上 げ、セルジュ・ルクレールは多くのフランス人「ラカン派」の最初のひとりとなった。[34] 彼の教育のこの段階は『Écrits』に記録され、英語圏に初めて紹介された。これにより、英語学部や哲学学部でラカン派の学者を見つけることが、臨床現 場よりも容易になった。[35] しかし、ラカンの支持者の広範さは深刻な批判を招いた。彼は、分析対象者を自分に結びつけるためにポジティブな転移を濫用しただけでなく、短縮された分析 セッションを利用してその数を水増ししたとの非難を受けた。[36] 彼の追随者の疑問視される性質は、国際精神分析協会が「ラカン主義」と呼ばれるフランスのフロイト主義の形態を承認しなかった理由の一つであり[37]、 この失敗が1964年にパリ・フロイト学派(EFP)の設立につながった。[38] ジャン・ラプランシュなど、彼の最も親しい創造的な信奉者の多くは、この時点で IPA を選択し、ラカン派に分裂した。 1973年、ラカンはイタリア人への手紙[40] で、ムリエル・ドラジエン、ジャコモ・コントリ、アルマンド・ヴェルディグリオーネをイタリアでの彼の教えの継承者に指名した。 思想体系として、ラカン主義は1960年代以降、英語圏に浸透し始め、映画理論、フェミニスト思想、クィア理論[41]、精神分析批評[42]、政治学や 社会科学[43]などに影響を及ぼした。主に「想像的」と「象徴的」という概念を通じてである。しかし、現実と享楽が構造に対立する役割が広く認識される につれ、ラカン主義はポストモダニティの分裂した主体を探求するツールとして発展した[44]。 しかし、ラカン死去後、彼の作品に対する一般の関心は徐々に衰え始めた。ラカンは常に難解な文体で批判されてきた[45]。また、彼の多くの弟子たちは、彼の作品における神秘化要素を(一種の転移的同一化を通じて)単に模倣するだけで、彼の新鮮さを失っていた[46]。 21世紀にラカン主義への関心が高まったのは、主にスラヴォイ・ジジェクのような人物の功績によるもので、彼らはラカンの思想を自らの知的目的に利用しつ つ、形式的なラカン主義の伝統の抑圧的な正統性から解放されていた。[47] ラカン主義の継続的な影響力は、皮肉なことに、マルコム・ボウイの提言を採り入れた人々において最も強いと言えるだろう: 「ラカンがフロイトのイディオムを忘れるように、ラカンのイディオムを忘れることを学べ」。[48] |

| During Lacan's lifetime Élisabeth Roudinesco has suggested that, after the founding of the EFP "the history of psychoanalysis in France became subordinate to that of Lacanianism...the Lacanian movement occupied thereafter the motor position in relation to which the other movements were obliged to determine their course'".[49] There was certainly a large expansion in the numbers of the school, if arguably at the expense of quantity over quality, as a flood of psychologists submerged the analysts who had come with him from the SFP.[50] Protests against the new regime reached a head with the introduction of the self-certifying 'passe' to analytic status, and old comrades such as François Perrier broke away in the bitter schism of 1968 to found the Quatrieme Groupe. However, major divisions remained within the EDF, which underwent another split over the question of analytic qualifications. There remained within the movement a broad division between the old guard of first generation Lacanians, focused on the symbolic[51]—on the study of Freud through the structural linguistic tools of the 1950s[52]—and the younger group of mathematicians and philosophers centred on Jacques-Alain Miller, who favoured a self-contained Lacanianism, formalised and free of its Freudian roots. Just as Lacan, in the 1970s, spoke of the mathematicisation of psychoanalysis and coined the term "matheme" to describe its formulaic abstraction, Leclaire brusquely dismissed the new formulas as "graffiti".[53] Nevertheless, despite these and other tensions, the EDF held together under the charisma of their Master, until (despairing of his followers) Lacan himself dissolved the school in 1980 the year before his death. |

ラカンが生きていた頃 エリザベス・ルディネスコは、EFP の設立後、「フランスにおける精神分析の歴史はラカン主義の歴史に従属するようになった…ラカン運動はその後、他の運動がその進路を決定せざるを得ない原 動力としての地位を占めた」と指摘している。[49] 確かに、学校の規模は大幅に拡大したが、質よりも量を重視した結果、SFPから一緒に来た分析家たちを心理学者たちの波が押し流したと言えるかもしれな い。[50] 新体制に対する抗議は、分析資格の自己認定制度「パッセ」の導入で頂点に達し、フランソワ・ペリエなどの旧友たちは、1968年の激しい分裂で脱退し、ク アトリエム・グルッペを設立した。 しかし、EDF 内には依然として大きな分裂が残っており、分析資格の問題をめぐって再び分裂した。運動内には、象徴[51]——1950年代の構造言語学のツールを用い たフロイトの研究——に焦点を当てた第一世代のラカン派の旧世代と、ジャック=アラン・ミラーを中心に、フロイトのルーツから解放された形式化された自己 完結的なラカン主義を支持する数学者や哲学者からなる若いグループとの広範な分裂が残っていた。 1970年代、ラカンが精神分析の数学化について語り、その定式化された抽象化を表現するために「マテーム」という用語を造語したように、ルクレールは新 しい定式を「落書き」と一蹴した。[53] しかし、これらの緊張にもかかわらず、EDFはマスターのカリスマ性のもとで結束を保っていた。しかし、1980年、ラカン自身は弟子たちの絶望に絶望 し、死の前の年に学校を解散した。 |

| Post-Lacanianism The start of the 1980s saw the post-Lacanian movement dissolve into a plethora of new organisations,[54] of which the Millerite École de la cause freudienne (ECF, 273 members) and the Centre de formation et de recherches psychoanalytiques (CFRP, 390 members) are perhaps the most important. By 1993, another fourteen associations had grown out of the former EDF;[55] nor did the process stop there. Early resignations and splits from the ECF were followed in the late 1990s by a massive exodus of analysts worldwide from Miller's organisation under allegations of misuse of authority.[56] Attempts were made to re-unite the various factions, Leclaire arguing that Lacanianism was "becoming ossified, stiffening into a kind of war of religion, into theoretical debates that no longer contribute anything new".[57] But with French Lacanianism (in particular) haunted by a past of betrayals and conflict[58]—by faction after faction claiming their segment of Lacanian thought as the only genuine one[59]—reunification of any kind has proven very problematic; and Roudinesco was perhaps correct to conclude that "'Lacanianism, born of subversion and a wish to transgress, is essentially doomed to fragility and dispersal".[60] |

ポスト・ラカン主義 1980年代初頭、ポスト・ラカン主義運動は数多くの新しい組織に分裂した[54]。その中では、ミラー派の École de la cause freudienne (ECF、273 名の会員) と Centre de formation et de recherches psychoanalytiques (CFRP、390 名の会員) が最も重要かもしれない。1993年までに、旧EDFからさらに14の団体が派生した[55]。このプロセスはそこで止まらなかった。ECFからの早期の 離脱と分裂に続き、1990年代後半には、権威の濫用を理由に、ミラーの組織から世界中の分析家が大量に離脱した[56]。 さまざまな派閥の再統合が試みられたが、レクレールはラカン主義が「硬直化し、宗教戦争のようなもの、新たな貢献をもたらさない理論的議論へと変質しつつ ある」と主張した。[57] しかし、特にフランスのラカン主義は、裏切りと紛争の過去[58]、そしてラカン思想の一派が、自分たちの考えだけが唯一の本物だと主張する派閥争いが絶 えない[59]ため、いかなる形の再統一も非常に困難であることが明らかになった。そして、ルディネスコが「破壊と越境の願望から生まれたラカン主義は、 本質的に脆弱で分散する運命にある」と結論付けたのは、おそらく正しいだろう。[60] |

| Contemporary Lacanianism Three main divisions can be made in contemporary Lacanianism. In one form, the academic reading of a de-clinicalised Lacan has become a pursuit in itself.[61] The (self-styled) legitimatism of the ECF, developed into an international movement with strong Spanish support as well as Latin American roots,[62] set itself up as a rival challenge to the IPA. The third form is a plural Lacanianism, best epitomised in the moderate CFRP, with its abandonment of the passe and openness to traditional psychoanalysis,[63] and (after the 1995 dissolution) in its two successors.[54] Attempts to rejoin the IPA remain problematic, however, not least due to the persistence of the 'short session' and of Lacan's rejection of countertransference as a therapeutic tool.[64] |

現代ラカン主義 現代ラカン主義は、主に 3 つの区分に分けられる。 ・1 つは、脱臨床化されたラカンを学術的に解釈することが、それ自体が目的となっている形態だ[61]。 ・ECF の(自称)正当性主義は、スペインの強力な支援とラテンアメリカのルーツを背景に、国際的な運動へと発展し[62]、IPA に対抗する存在として台頭した。 ・第三の形態は、伝統的精神分析への開放性とパッセの放棄を特徴とする穏健派のCFRPに最もよく表れる多元的ラカン主義であり、[63] 1995年の解散後、その2つの後継団体にも見られる。[54] しかし、IPAへの再加入の試みは、特に「短時間セッション」の継続と、ラカンが治療ツールとしてのカウンタートランスファーを拒否した点から、依然として問題を抱えている[64]。 |

| Schools of thought Gender theory Judith Butler, Bracha L. Ettinger and Jane Gallop have used Lacanian work, though in a critical way, to develop gender theory.[65][66][67] |

学派 ジェンダー理論 ジュディス・バトラー、ブラチャ・L・エティンガー、ジェーン・ギャロップは、ラカン派の理論を批判的に取り入れて、ジェンダー理論を展開した。[65][66][67] |

| Criticism Deleuzoguattarian Gilles Deleuze and Félix Guattari, the latter a trained Lacanian analyst, launched a major attack on Lacanian psychoanalysis from within post-structuralism in Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia (1972). Frederick Crews writes that when they "indicted Lacanian psychoanalysis as a capitalist disorder" and "pilloried analysts as the most sinister priest-manipulators of a psychotic society" in Anti-Oedipus, their "demonstration was widely regarded as unanswerable" and "devastated the already shrinking Lacanian camp in Paris."[68] The Deleuzoguattarian critique of Lacanianism attacks its conception of desire as "negative", in that it results from a lack in the subject, and its belief that the unconscious mind is "structured like a language". Deleuze and Guattari argued that the unconscious mind was schizophrenic, characterised by rhizomes of libidinal investment, and that desire was a creative force that powered the essential building blocks of psychical structures, desiring-machines. The networks of signifiers to which so much weight is given in Lacanianism are structures created by desiring-machines, above the level of the unconscious. Hence, Lacanian analysis works to solve neurosis, but it fails to see that neuroses are a second-order problem that reveals nothing about the unconscious—as does Freud's classical psychoanalysis. Deleuze and Guattari proposed an alternative post-structuralist extension of classical psychoanalysis, schizoanalysis, which was defined in opposition to these apparent flaws in Lacanianism. Unlike Lacanianism, schizoanalysis openly repudiates parts of Freud, particularly his neurotic conception of the unconscious, and Deleuze and Guattari insisted that it was distinct from psychoanalysis. Schizoanalysis was further elaborated on in A Thousand Plateaus (1980) and Guattari's individual work in the 1980s and early 90s. |

批判 ドゥルーズ・ガタリ派 ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリ(後者はラカン派の分析家)は、ポスト構造主義の立場から『反オイディプス:資本主義と精神分裂』(1972年) において、ラカン派の精神分析に対して大規模な攻撃を展開した。フレデリック・クルーズは、彼らが『アンチ・オイディプス』で「ラカン派の精神分析を資本 主義の障害として告発し」、「精神分析家を精神病的な社会の最も陰湿な神官的操作者として非難した」際、その「主張は反論不能と見なされ、パリで既に縮小 傾向にあったラカン派の陣営を壊滅させた」と書いている。[68] ドゥルーズ=ガタリのラカン主義批判は、欲望を「否定的なもの」として捉えるその概念、すなわち主体における欠如から生じるものとする点、および無意識が 「言語のように構造化されている」と信じる点に攻撃を向けている。ドゥルーズとガタリは、無意識は分裂症的であり、リビドーの投資の根茎によって特徴付け られ、欲望は心理的構造の根本的な構成要素を駆動する創造的な力である「欲望機械」だと主張した。ラカン主義で大きな意味が与えられる記号のネットワーク は、無意識のレベルを超えた欲望機械によって創造された構造だ。したがって、ラカン派の分析は神経症の治療には有効ですが、神経症は、フロイトの古典的な 精神分析と同様、無意識について何も明らかにしない二次的な問題であることに気づいていません。 ドゥルーズとガタリは、ラカン派の明らかな欠陥に対抗して、古典的な精神分析のポスト構造主義的な拡張であるスキゾ分析を提案しました。ラカン主義とは異 なり、スキゾ分析はフロイトの考えの一部、特に無意識に関する神経症的な概念を公然と否定し、ドゥルーズとガタリは、それが精神分析とは別のものであると 主張した。スキゾ分析は、『千の平原』(1980年)および1980年代から90年代初頭にかけてのガタリの個々の著作でさらに詳しく論じられた。 |

| Feminist Elizabeth Grosz accuses Lacan of maintaining a sexist tradition in psychoanalysis.[69] Luce Irigaray accuses Lacan of perpetuating phallocentric mastery in philosophical and psychoanalytic discourse.[70] Others have echoed this accusation, seeing Lacan as trapped in the very phallocentric mastery his language ostensibly sought to undermine.[71] The result—Cornelius Castoriadis would maintain—was to make all thought depend upon himself, and thus to stifle the capacity for independent thought among all those around him.[72] |

フェミニスト エリザベス・グロズは、ラカンが精神分析において性差別的な伝統を維持していると非難している。[69] ルース・イリガレイは、ラカンが哲学的および精神分析的言説において男根中心の支配を永続させていると非難している。[70] 他の研究者たちもこの批判を繰り返し、ラカンが自身の言語が表面上は否定しようとしたペニス中心の支配に囚われていると指摘している。[71] コルネリウス・カストリアディスは、その結果、すべての思考がラカン自身に依存するようになったと主張し、これにより、彼を取り巻く人々の独立した思考の 能力が抑圧されたと指摘している。[72] |

| Alain Badiou Cornelius Castoriadis Joan Copjec Michel de Certeau Muriel Drazien Antoinette Fouque Julia Kristeva Serge Leclaire Maud Mannoni Octave Mannoni Christian Metz Jacques-Alain Miller François Perrier Jacqueline Rose Slavoj Žižek |

アラン・バディウ コーネリアス・カストリアディス ジョアン・コプジェック ミシェル・ド・セルトー ムリエル・ドラジエン アントワネット・フーケ ジュリア・クリステヴァ セルジュ・ルクレール モード・マノニ オクターヴ・マノニ クリスチャン・メッツ ジャック・アラン・ミラー フランソワ・ペリエ ジャクリーン・ローズ スラヴォイ・ジジェク |

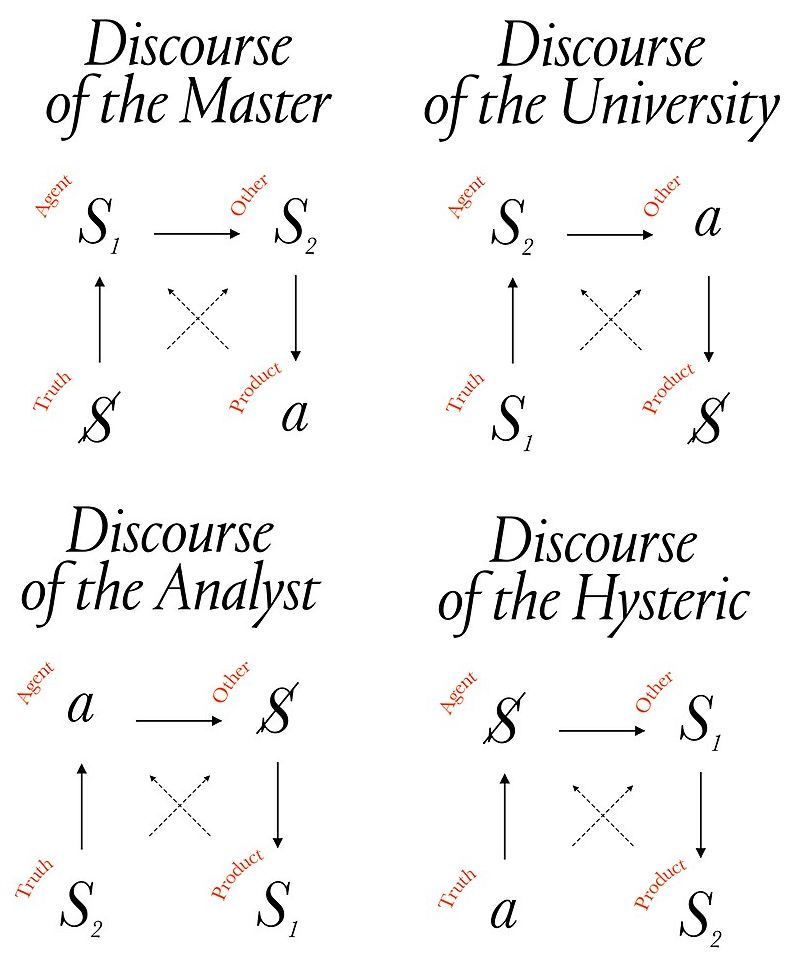

| Aphanisis Four discourses Freudo-Marxism Male gaze Name of the Father Post-structural feminism Screen theory World Association of Psychoanalysis |

アファニシス 四つの談話 フロイト・マルクス主義 男性の視線 父の名 ポスト構造主義フェミニズム スクリーン理論 世界精神分析協会 |

| Further reading David Macey, Lacan in Contexts (1988) Marini Marcelle, Jacques Lacan: The French Context (1992) Élisabeth Roudinesco, Jacques Lacan & Co: A History of Psychoanalysis in France (1990) Jean-Michel Rabate, Jacques Lacan: Psychoanalysis and the Subject of Literature (2001) |

さらに読む デヴィッド・メイシー『コンテクストの中のラカン』(1988年) マルチェッレ・マリーニ『ジャック・ラカン:フランスのコンテクスト』(1992年) エリザベス・ルディネスコ『ジャック・ラカン&カンパニー:フランスにおける精神分析の歴史』(1990年) ジャン=ミシェル・ラバテ『ジャック・ラカン:精神分析と文学の主題』(2001年) |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Lacanianism |

★以下は「ラカンの用語の解説」を引き継いだものなので、今後は、引用元とは異なった編集過

程に入る可能性があります

日本人には無意識がない——ジャック・ラカン(※私

の友人は即座に「欲動への抑圧=去勢がないってこと」って反応したが、もしそれが真

実ならラカンは無意識の保持に文化の違いがあることを認めることなる(→比較文化精神医学)。

たしかにそうとも言えるがこれはフロイトテーゼ、すなわち精神分の科学化のテーゼからみて大いに逸脱していると思われる。したがって、「日本人には無意識

がない」という主張には真面目に考えると、これは日本文化を揶揄した不真面目つまりジョークであると考えるほうが、妥当なのだ)(→「涙なしのジャック・ラカン」「ジャック・ラカン」)。

ジジェクの『イ デオロギーの崇高な対象』の3つの目標のうちの、三番目のものは、3)ラカンの最重要概念を読み直すことで「イデオロギー理論」に貢献する—— クッションの縫い目、崇高な対象、剰余=快楽、である。

「『エクリ』の段階で既にシェーマZ など図形や記号を伴う概念を導入していたが、『エクリ』以降もメビウスの輪やクロス・キャップ、トーラスといったトポロジー的な図形、さらに「マテーム( mathème)」とラカン自身により名づけられた定式や論理学の量記号を援用」している(岩崎 2006)

★『偶然性、ヘゲモニー、普遍性:現代左派の対話』をめぐる議論(→「現実界」より)

『偶然性、ヘゲモニー、普遍性:現代左派の対話』は、政治理論家のジュディス・バトラー、エルネスト・ラクラウ、スラヴォイ・ジジェクによる共著で、2000年に出版された。

背景、構成、テーマ

1990年代、バトラー、ラクラウ、ジジェクは、それぞれの著書の中で、お互いの著作について論評し合うようになった。彼らの理論上の相違点(および共通

点)をより深く考察するため、3人がそれぞれ3つのエッセイを執筆し、2番目と3番目のエッセイでは、前のエッセイで指摘された論点について反論する、と

いう形式の書籍を出版することになった。このように、本書は3つの「サイクル」からなる3つのエッセイで構成されており、議論の点と論理展開が展開され、

往復され、繰り返される。

この交換の途中で、バトラーは、この試みを意図しない「形式主義の喜劇」[1]: 137 と表現している。各著者は、偶然性、ヘゲモニー、普遍性という

表明されたテーマに関して、他の 2

人が抽象的かつ形式主義的すぎると非難している。これらのテーマの中心にあるのは、個別主義と政治的解放の問題に取り組むという願望だ。例えば、ジジェク

は、資本主義をさまざまな特定の政治的主張を可能にする構造として捉えているのに対し、バトラーとラクラウは、すべての政治は、資本主義や家父長制などの

一次構造という概念を否定するヘゲモニーの闘争という観点から概念化できると主張している。

リンダ・ジレッリは、この本に関する書評で、3人は、「解放」の実践は、共通の利益を持つ人民を結びつける普遍的な次元によってのみ可能であり、しかし、

そのような普遍性は、個人を動機付ける相反する個別的な関心事を消し去ることはできない、という見解を共有していると述べている。彼女は、普遍性は行動の

根拠としてよりも、プロジェクト(地平線)として捉えるほうがよい、というラクラウの主張を引用して、書評を締めくくっている[2]。

●バトラーとラクラウの論争点

ラカン的現実。ジャック・ラカンの精神分析理論では、「現実」は表象の限界とみなされている。ラクラウは、この現実の概念を引用して、政治的アイデンティ

ティは不完全であるとの主張を正当化している。バトラーは、このアプローチはラカン的現実を超越的で非歴史的なカテゴリーに昇格させるものとしている。ラ

クラウは、ラカン的現実が歴史の概念に根本的な断絶を導入し、概念が「非歴史的」であるという考えそのものを根本から疑問視すると反論している。[1]:

66 つまり、ラカンにとって、歴史には連続性はなく、したがって安定した「非歴史的」概念は存在しないのだ。

政治的闘争とアイデンティティ。バトラーは、競合する政治集団が共通の欠如(例えば、政治的アイデンティティの不完全性)を軸に「等価の連鎖」を形成でき

るというラクラウの主張に反論し、ラクラウには、左派の集団が「アイデンティティ」を闘争の基盤としていると仮定する理由がないと述べる。このため、バト

ラーは解放を闘う政治集団の間で、集団が自らの要求を他の集団の要求と整合的に並置できる形に翻訳する行為を通じて、その要求を再構築する「翻訳の政治」

を主張している。[1]: 168

引用とパロディ的パフォーマンス。バトラーは、ファッションや身体の動きなどのジェンダーの規範は、その規範を弱体化させるような方法で、意識的にパロ

ディ化することができると主張している。彼女は、このプロジェクトはフェミニストの解放にとって重要であると信じている。ラクラウは、この文脈でバトラー

が「パロディ」という言葉を使用することは、過度に遊び心があり、フェミニストの政治を、対立の少ない政治的抵抗の様式に制限していると述べている。

●クラウとジジェクの論争点

資本主義は「唯一のゲーム」なのか?ジジェクがラクラウに対して主張する主な論点は、資本主義はアイデンティティ政治のあらゆる要求に対応しつつ、新たに

解放された集団に属すると自認する人々を経済的に搾取し続けることができる、というものです。例えば、フェミニストは賃金平等を歓迎するかもしれないが、

ジジェクの立場からは、これは女性を資本主義経済への参加を促すだけだとされる。ジジェクは、ラクラウが「資本主義は今や唯一のゲーム」という考えを受け

入れていると非難している(95)。

普遍性は一時的なものか、それとも不可能なのか?ラクラウは、真の政治的普遍性は不可能だと主張している。しかし、ラクラウにとって、それは(一部のポス

ト構造主義者が主張するように)政治的普遍性の追求を放棄すべきだという意味ではない。むしろ、ラクラウは、左派は、普遍性を達成できないというこの特定

の失敗を戦略に組み込むべきだと主張している。そのため、彼の最も成功した著書(シャンタル・ムフとの共著)のタイトルは『ヘゲモニーと社会主義戦略』

(1985年)となっている。しかし、ジジェクは、普遍性は可能だが、それは一時的なものだと主張している。ジジェクは、左派が普遍性の不可能さを認める

(ラクラウがそうするように)と、資本主義を打倒する希望をすべて失うと信じている。その意味では、ジジェクの普遍性に関する立場は、ラクラウの立場と同

様に戦略的なものだ。

●バトラーとジジェクの論争点

真の形式主義者は誰なのか?

バトラーは、ジジェクがヘーゲル的な形而上学を文化に単純に適用しているように見えることを理由に、彼をヘーゲル的な形式主義者だと非難している。一方、

バトラー自身は、文化的な儀式としてのパフォーマティビティの概念に関心を持っている。したがって、バトラーは、ジジェクは自分の主張を説明するために用

いる例の詳細には関心がなく、実際には自分の主張を説明し、支持する例だけを選んでいると考えている。一方、ジジェクは、ジェンダーのパフォーマティビ

ティは、偶発的な文化慣習によって埋め尽くされる空虚な形式主義的構造であるとの見解から、バトラーをカントの形式主義者だと非難している。

ラカン的な性的差異。ラカンの精神分析理論に従って、ジジェクは、性的差異は、その後のすべての差異が投影される「空虚な」差異として機能すると主張して

いる。したがって、幼児期には、子供は、性的差異の存在を受け入れた後に初めて、言語の記号世界に入る(言語を習得する前の幼児は、その差異を肯定的な内

容で埋めることができないため、性的差異は「空虚な」差異のままである)。この見解に反して(そして、ジェンダーはパフォーマティビティによって実現され

るという彼らの説を擁護して)、バトラーは、このようなアプローチを採用するには、ラカン理論における性的差異の概念から、男性と女性の生物学的差異など

のポジティブな内容を「空っぽ」にしなければならないと主張している。

1. バトラー、ジュディス、ラクラウ、エルネスト、ジジェク、スラヴォイ(2000)。『偶然性、ヘゲモニー、普遍性:現代左翼の対話』 ロンドンおよびニューヨーク:Verso。

2. ゼリリ、リンダ (2002年2月)。「ジュディス・バトラー、エルネスト・ラクラウ、スラヴォイ・ジジェク著『偶然性、ヘゲモニー、普遍性:左派の現代的対話』の書評」。政治理論。30 (1): 167–170. JSTOR 3072492。

マテーム

matheme(いわば数学素)(ギリシャ語: μάθημα

"レッスン")は、20世紀フランスの精神分析学者ジャック・ラカンの著作に登場する概念である。mathemeという用語は「1971年11月4日にラ

カンが行った講義で初めて登場し、1972年から1973年にかけて、単数形から複数形へ、そしてまた単数形から複数形へと、いくつかの定義を与えた」

[1]。

特徴:

デイヴィッド・メイシーは、ラカンの『精神分析の4つの基本概念』の翻訳序文で、「ラカンは、彼の「matheme」を、彼の教えの一体的な伝達を保証す

るものとして......あらゆるコミュニケーション過程に内在する「ノイズ」や干渉に対する証明として捉えていた」と書いている[2]。それらは、哲学

や心理学の文章にある程度の技術的厳密さを導入することを意図したものであり、しばしば理解しにくい言葉による記述を、硬い科学で使用されるものに似た数

式に置き換えるものであり、また、フロイトとラカンの両方の核となる考え方のいくつかを保持し、記憶し、再確認するための簡単な方法であった。例えばこう

だ: 「a」は欲望の対象=原因を表し、「<>」は両者の関係を表す。

より複雑な主題のセットは、ラカンが1973年3月

13日のセミナーXXのセッションで概説した「性愛の公式」である[3]。ゴットロブ・フレーゲに触発された独特の論理数学的速記法で書かれた二組の命題

からなり、一組は「男性的」、もう一組は「女性的」と名付けられた。これらの命題は、ラカンが1年間かけてアリストテレス論理学から構築したものである。

ラカンにとっての「matheme」とは、哲学による単なる科学の模倣ではなく、知識を統合的に伝達するための完璧な手段の理想である。絶え間ない「メト

ニムの滑り」を伴う自然言語はここで失敗し、数学は成功する。現代の哲学者アラン・バディウは、「matheme」を科学的手順と同一視している。

批判:

ラカンの数式にはユーモアのセンスもある。「私がアルゴリズムの形で導入したシグラ」の一つについて、ラカン自身は「それは100と1の異なる読みを可能

にするために作られたものであり、話されたものがその代数に捕らえられたままである限り、許容される多様性である」と宣言している[4]。

フランスの分析家の中で最も尊敬され、著名な一人で あるセルジュ・ルクレールは、例えば1975年に、数学はある種の教育学的効用を持つかもしれないが、基本的には「落書き」以上のものではないと発言して いる[5]。

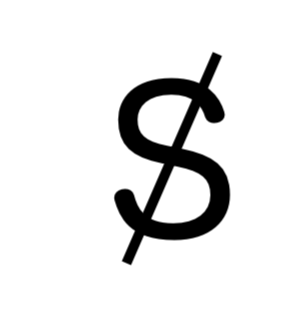

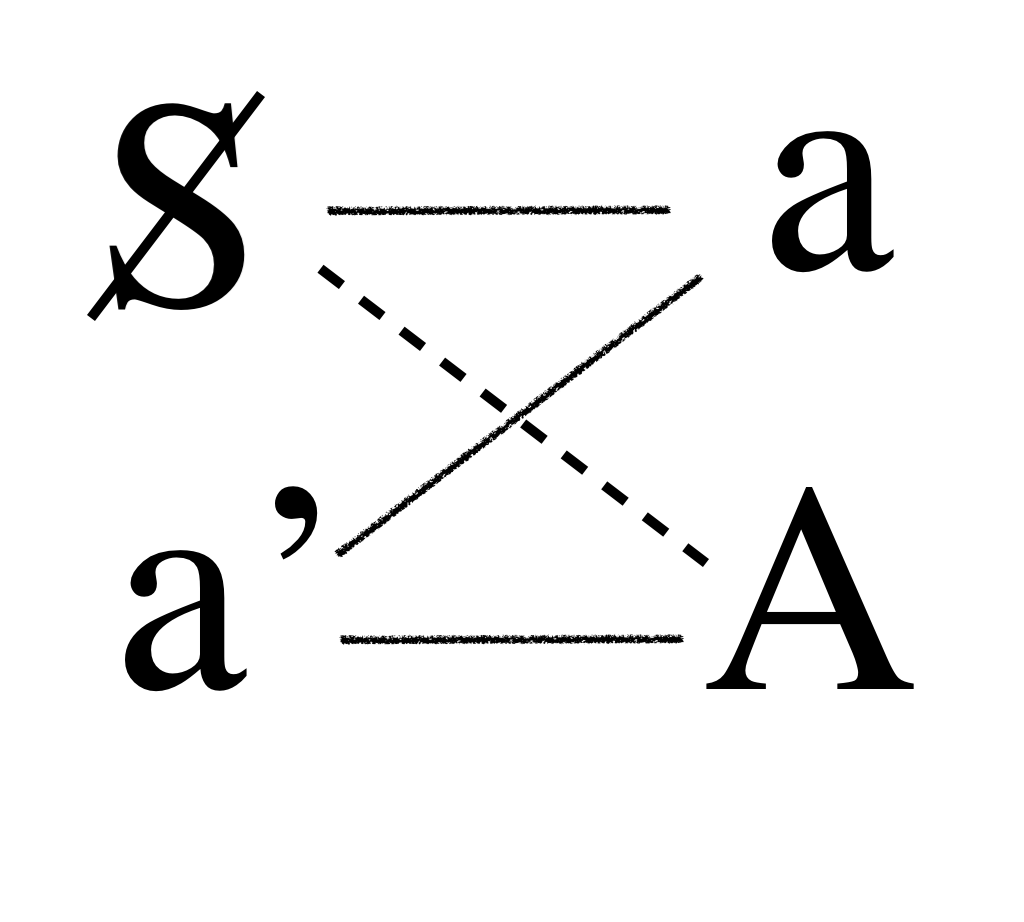

★ラカン派がつかう記号

|

「「斜線を引かれた主体」と読む。私(=ブルース・フィン

ク)が論じているように、主体には二つの側面がある。 ・(1)言語のなかに/によって疎外されたものとしての、去勢(=疎外)されたものとしての、「死ん だ」意味の沈着としての主体。ここでの主体は、〈他者〉によって、すなわち象徴的秩序によって侵食されているので、存在を欠いている。 ・(2)他なるものが「自分自身のもの」になる主体化のプロセスにおいて、二つのシニフイアンの間に走る「閃光としての主体」。——この主体は八つ裂きにされたキ リストのようにも理解できるね。 |

|

・「対象α、対象( a) 、小文字のa (ρetit

a) 、対象a (objet a) 、小文字の対象α(petit objet a)

などと書く。1950年代初期には、自分自身に似た想像的他者。1960年代および、その後には、それには少なくとも二つの側面がある。 ・(1) 〈他者〉の欲望。これは、主体の欲望の原因としての役割を担い、享楽およびその喪失の経験と密接に関係づけられる(たとえば乳房、まなざし、声、糞便、音 素、文字、何でもないようなものなど)。 ・(2) 現実的なものの領域に位置づけられる、象徴化のプロセスの残余。たとえば、論理的な例外やパラドックス、文字や言語のシニフイアン性」。 ・欲望の対象(対象 a) |

|

「主のシニフイアンあるいはーのシニフィアン。命令する、あ

るいは掟としてのシニフイアン。孤立している場合、それは主体を服従させる。いくつかの他のシニフイアンと結びついた場合、主体化のプロセスが生起し、意

味の/としての主体が帰結する」。 ・S1は「主人のシニフィアン」 |

|

・「他のあらゆるシニフィアン、あるいは他のすべてのシニア

イ

アン。四つのディスクールにおいては、それは知をひとつの全体として表象する」。 ・S2は「知」と理解してもよい。 |

|

「〈他者〉。これは多くの形式を持つ。たとえば、あらゆるシ

ニフイアンの宝庫あるいは貯蔵庫、〈母=他者〉語、要求としての〈他者〉、欲望としての〈他者〉、享楽としての〈他者〉、無意識、神」。 ・欲望は大文字の他者からやってくる。 |

|

「斜線を引かれたA」と読む。欠如するものとしての、構造的

に不完全なものとしての、その欠知へとやってくる主体によって不完全なものとして経験される〈他者〉」。 |

|

・主体のこと 「〈他者〉のなかの欠知のシニフイアン。〈他者〉は構造的に 不完全なので、その欠如とは〈他者〉に本来的に備わっている特徴であるが、その欠如はいつも主体に対して現れているわけではなく、たとえ現れているときで さえ、いつも名づけることができるわけではない。このシニフィアンは、その欠如を名づけるものである。それは象徴的秩序全体の投錨点であり、他のあらゆる シニフイアン(S 2) と結びついているが、精神病においては((父-の-名〉としては)排除されている。女の構造に関するラカンの議論においては、それは言語の物質性や実体 に、よりいっそう関係している(そしてそれゆえにシニフィアン性としての対象α と関係づけられる)ように思われる」。 |

|

「欲望あるいは享楽のシニフイアンとしてのファルス。打ち消

すことはできない」。 |

|

「象徴的秩序と関連づけられるファルス関数。話す存在が、言

語のなかに存在しているために、それに対して従属しているところの疎外」。 |

|

「「少なくともひとつのx

がある」を意味する論理学的な量記号(※フレーゲの論理学からの援用)。ラカンの仕事において、その後には

通常、ある関数が、たとえばφx

が続き、その場合次のように読むことができる。「フアルス関数の作動を受けているx が少なくともひとつある」」。 |

|

「古典論理学においては、否定の記号(‾)は量記号に先行す

る。しかしながらラカンは、量記号に傍線を引くことによって別の種類の否定(不一致discordance

に関わる否定)をつくりだしている。それは概して「( …ーのようなものは)ひとつたりとも現実存在しない」を示している。とはいえ、そのようなx

は現実存在しないと言うことは、そのようなx が外存在しないということを決して意味しない」。 |

|

「「あらゆるX について」(X

は林檎、人物、要素など、何でもかまわない)、あるいは「(いかなる)すべてのX

についても」を意味する論理学的な量記号。ラカンはこの古い量記号に、「X

の全体について」という新たな定義を与える」。※フレーゲの論理学からの援用。 |

|

「ラカンが〔論理学的な〕否定に加えた改訂によれば、否定の

傍線がこの量記号のうえに引かれているとき、それは「X の全体ではない」(X はたとえば女)、あるいは「x のすべてではない」、「すべてのX

が‾というわけはない」を意味する。このマテームはしばしば、〔こうした論理学的な規定とは〕独立して、女の構造を持つ者によって潜在的に経験されるかも

しれない〈他なる〉享楽を示す」。 |

|

・読み方:「ぽあそん」 ・結合と同時に分離をあらわす 「このダイアモンドないし菱形(poînçon) は、次のような関係を指し示している。すなわち、「包含一展開一連接一離接」 (Ecrits 1966. p. 634) 、疎外(v) と分離(^)、大なり(> )と小なり( <)などの関係である。最も単純には、「‾ との関係において」あるいは「‾ への欲望」と読まれる。《「斜線を引かれた主体」〈菱〉「a」》(→次項)は、対象との関係における主体、 あるいは対象を欲望している主体、という意味になる」。 |

|

・主体が活動できるのはファンタズムに限られるので、この

ファンタズムを左のように表現する。読み方「えす・ばれ・ぽあそん・あー」 $◇a「幻想、たいていは「根源的幻想」を表すマテーム(=ファンタスムのマテー ム)ないし公 式。「対象との関係における主体」と読むことができ、このような関係は菱形が持っているあらゆる意味によって定義される。対象a を、主体を〈他者〉と出会わせる享楽のトラウマ的経験と理解すれば、この幻想の公式は次のことを示唆している。すなわち、主体はそのような危険な欲望と ちょうどいい距離を維持しようとして、誘引と反発のバランスを繊細に取るということである」。 |

|

$◇D「欲動(フロイトの仕事の翻訳においてしばしば「本能」と呼

ばれる)を表すマテームで、(欲求や欲望ではなく)要求との関係における主体に関わっている。幻想——欲望を含む——の公式は、しばしば神経症における欲

動へと還元される。なぜなら、神経症者は(他者〉の要求をその欲望とみなす(誤解する)からである」。 |

| 鏡

像段階, stade du miroir |

「フランスの精神分析学者ラカンの用語。生後6か月から1歳半に至る発

達段階のことをいう。幼

児の自我は身体像を通して形成されるが、鏡像段階以前では身体像は全体として統一のとれたものでなく、ばらばらに寸断されたものであり、「寸断された身

体」とよばれる。鏡像段階になると幼児は自分の姿が鏡に映っていることに特別の関心を示し欣喜雀躍(きんきじゃくやく)するが、これは全体としてまとまり

のある身体像をみいだすことができるからであり、全体としてまとまりのある自分というものを発見することができるからである。この発達段階

以前では、幼児の身体的動きは全体として協応しておらず、ばらばらな運動をしている。この時期になって初めて統一のとれた運動ができるようになり、鏡に

映った自分の姿は幼児の全体像を表すようになる。つまり、幼児は鏡像によって、初め

て自己の全体像をつくりあげるようになる。とはいえ、幼児が自分の姿と思っているものは鏡に映し出されたものであり、自己疎外された鏡像にすぎない。

この意味で幼児の自我は、鏡像を通してつくられるもので、幼児が自我とみなしているものは、自分自身ではなく、眼前に差し出された鏡像(他者)なのであ

る。この鏡像と根源的な同一視をする幼児にとって、自我とは他者にほかならない。鏡像段階は、こうした対人関係の基本的構造を示したものであるが、幼児の

対人関係だけでなく、一般的な対人関係の構造を示すものと理解されている」[外林大作・川幡政道] ※ラカンの鏡像段階論の最初の発表は、アーネスト・ジョーンズにより途中で中止された。ラカン批判をする人たちは、彼の鏡像論のアイディアはアンリ・ワロン(Henri Paul Hyacinthe Wallon, 1879-1962)からの盗用だといわれている。 |

※以 上の用語の解説は、フィンク(2013: 247-249)より原則引用している——加筆等の変更もなされている可能性があるため、正確を期するためには出典を参照されたい。

◎「鏡像段階」

鏡像段階(仏

語:stade du

miroir)は、ジャック・ラカンの精神分析理論における概念である。鏡像段階は、乳児が6か月齢前後から、鏡(文字通りの意味)やその他の象徴的な装

置によって自己認識(自己を、乳児が自身の外側から見ることができる対象に変えること)を行うという信念に基づいている。

当初、ラカンは、1936年にマリエンバードで開催された第14回国際精神分析会議で概要が示されたように、鏡像段階は生後6か月から18か月の乳児の成

長の一部であると提唱した。1950年代初頭までに、ラカンの鏡像段階の概念は進化していた。彼はもはや鏡像段階を乳児の生活の一時的な現象としてではな

く、永続的な主観性の構造、あるいは「想像的秩序」の典型として捉えていた。ラカンの考え方のこの進化は、後に発表された「主体の転覆と欲望の弁証法」と

題された論文で明らかになっている。

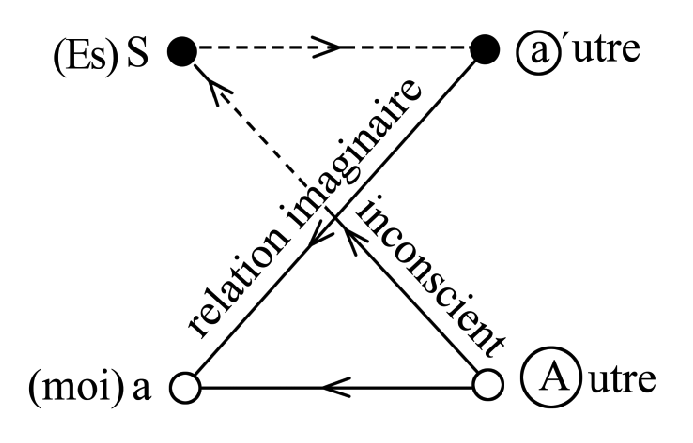

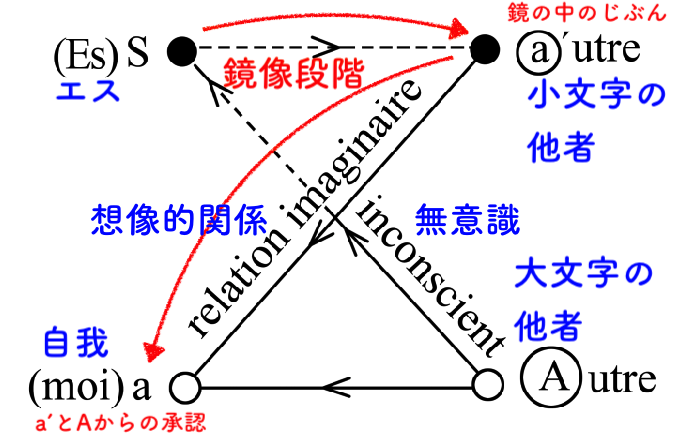

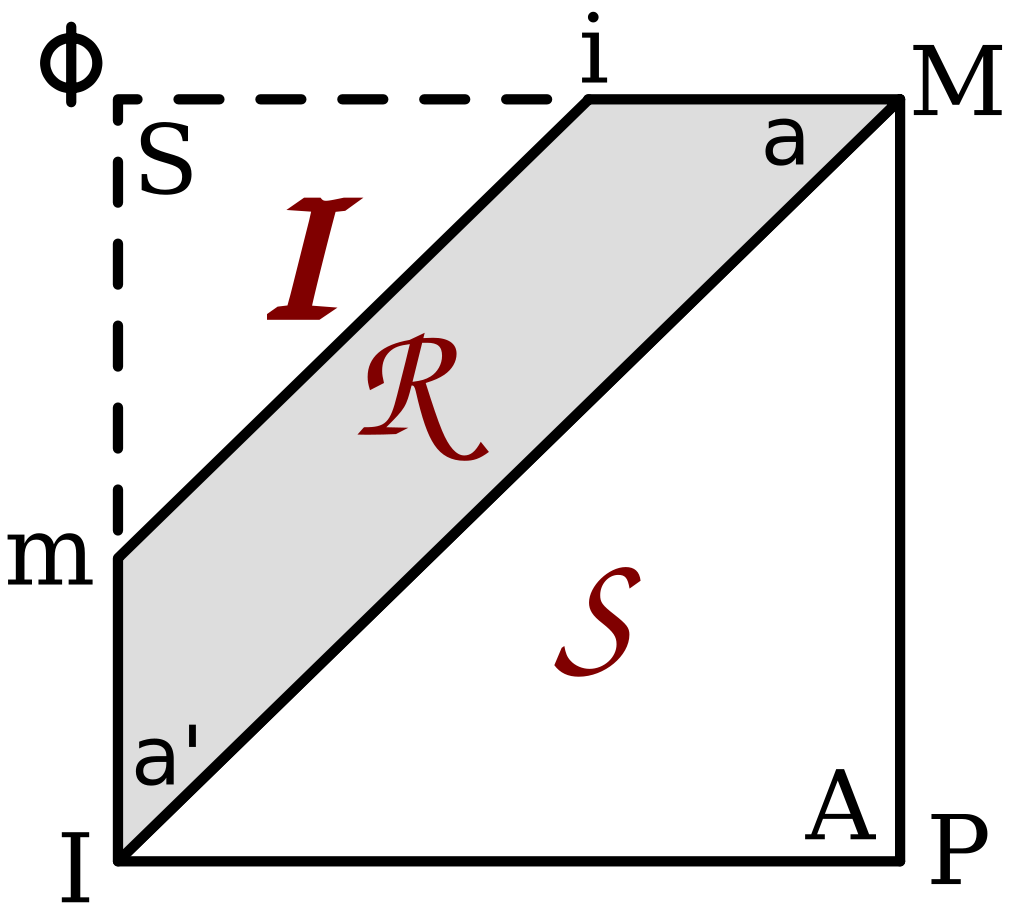

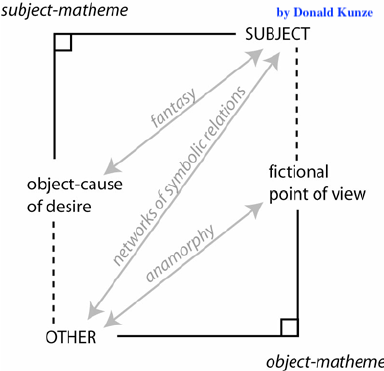

【シェーマL】(アスン 2013:142)——上の図

1937年発表の初期ラカンを代表する、発達論的観点からの理論。

鏡像段階(仏:stade du

miroir)論とは、幼児は自分の身体を統一体と捉えられないが、成長して鏡を見ることによって(もしくは自分の姿を他者の鏡像として見ることによっ

て)、鏡に映った像(仏:signe)が自分であり、統一体であることに気づくという理論である。一般的に、生後6ヶ月から18ヶ月の間に、幼児はこの過

程を経るとされる。

幼児は、いまだ神経系が未発達であるため、自己の「身体的統一性」(仏:unité

corporelle)を獲得していない。つまり、自分が一個の身体であるという自覚がない。言い換えれば、「寸断された身体」(仏:corps

morcelé)のイメージの中に生きているわけである。

そこで、幼児は、鏡に映る自己の姿を見ることにより、自分の身体を認識し、自己を同定していく。この鏡とは、まぎれもなく他者のことでもある。つまり、人

は、他者を鏡にすることにより、他者の中に自己像を見出す(この自己像が「自我」となる)。

すなわち、人間というものは、それ自体まずは空虚なベース(エス)そのものである一方で、他方では、自我とは、その上に覆い被さり、その空虚さ・無根拠性

を覆い隠す

(主として)想像的なものである。自らの無根拠や無能力に目を瞑っていられるこの想像的段階に安住することは、幼児にとって快いことではある。この段階

が、鏡像段階に対応する。

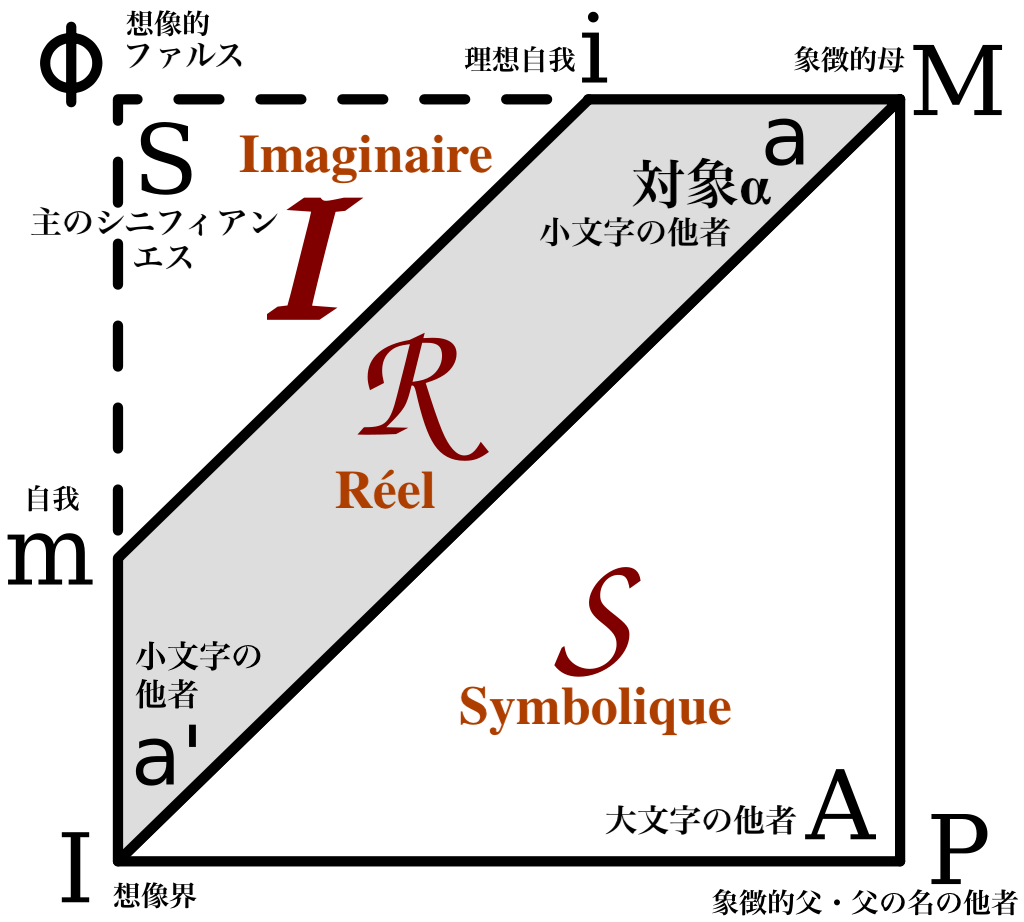

【シェーマR】——上の図

・1955-1956年『精神病に関するあ

らゆる治療に対する前提的な問題について』(1958)

・象徴的な三要素である'Sは、IPMの三角形の領域にある。その頂点にあるA(大文字の他者)とP(父の名)は関連している。

・創造的な三要素である'Iは、iとφとmの三角形からなる。 ’Iは想像的ファルスへの主体の同一化を示している。

(アスン 2013:143)

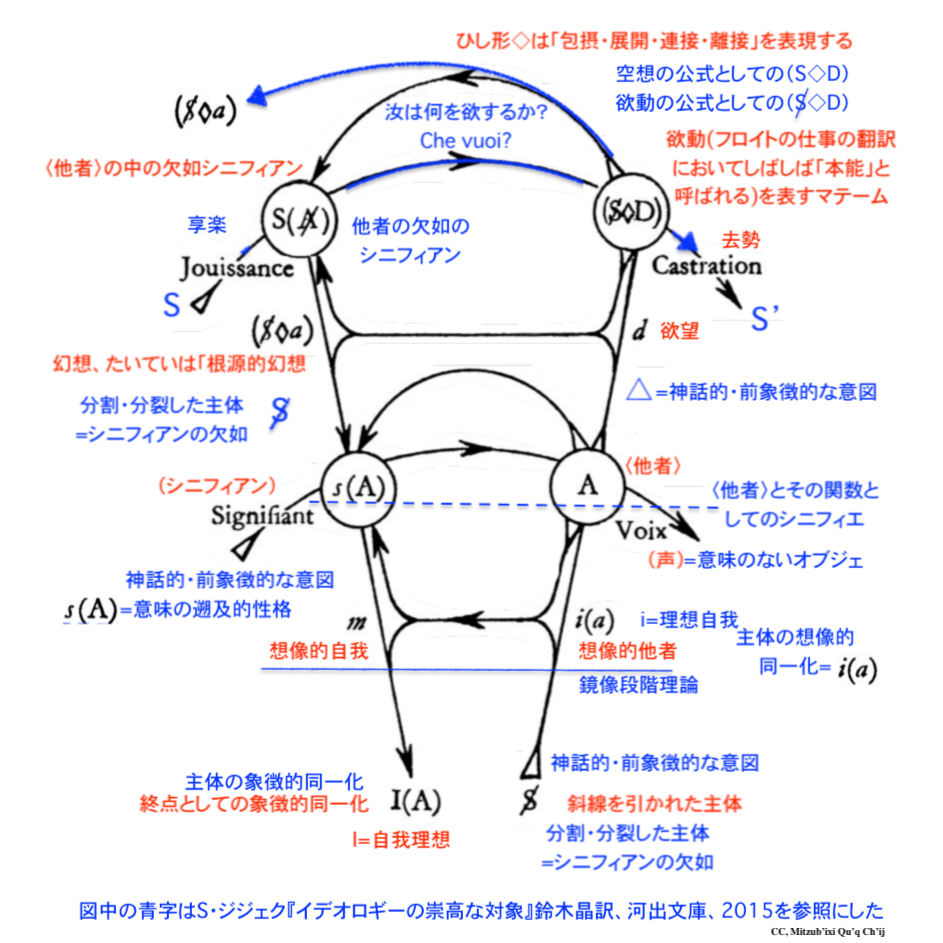

【欲望のグラフ】——上の図→「ラカンの欲望グラフ」

・大文字の他者はもはや主体ではなく、シニ

フィアンの宝庫であり、シニフィアンのコードの場所とされている(アスン 2013:145)

●想像的関係と無意識のスキーム

大文字のSからa'(小文字の他者)を経由してa で顕された自我(moi)に到達する経路が、鏡像段階。鏡像段階では点線でしか示されていない。大文字のS(エス=超自我)から、自我(a)へは実践も点 線もない。自我(moi)はA(大文字の他者)と、鏡に映った他者(a')すなわち、小文字の他者からの承認があって存在する。A(大文字の他者)は、超 自我(Es)にも部分的に投射している=この経路が無意識であり、大文字のS(エス=超自我)に完全に投射されていない。鏡に映った他者(a')から自我 (moi)に投射する経路が想像的関係(relation imaginaire)という(→「ジャック・ラカン理論のスコラ的解釈」)。

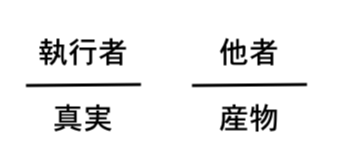

◎大学のディスクール

「大学のディスクール」には、執行者の位置

に、S2すなわち「知のシニフィアン」を位置づける。たほうで、精神分析が扱いにくいのは、分析のディスクールにおける執行者の位置に、欲望の対象(対象

a)がおかれているからである(アスン 2013:8)[→「五月革命(May 68)」]。

◎ジジェク「イデオロギーの崇高な対象」

◎クッションの縫い目(『諸々の精神病』 (Le Séminaire livre III ; Les psychoses, Seuil, 1981)からの引用)

▶ 「セミネール開講中にラカンはハイデガーの論文「ロゴス」の翻訳を公にしている。<父の名>の概念が“集め置きとしてのロゴスがすべてを<一>に保持す る”というヘラクレイトス的ヴィジョンと響き合うのは偶然ではない。さらにヘラクレイトスはこのことを“私にではなくロゴスそのものに”たずねよと述べて いる。翻訳者としてハイデガーの口調が伝染してしまったものか、講義ではハイデガー的な物言いがところどころで目につく。たとえばセミネール終盤の「街 道」の比喩?「クッションの縫い目」の事例として注釈される『アタリー』における「神への畏怖」は、他のあらゆるものへの恐怖を浄化するものであるかぎり で父の名につうじている。」

▶

「シュレーバーは意味作用をなさない「中断された文」を聞き、虫食いになっている「……」に適切な言葉を補填することを強いられる。言葉が際限なく浮かん

でくるが、どれも適切な言葉ではありえない。ラ

カンはシュレーバーの「中断された文」が相似性(共時態)の障害であるヴェルニケ失語を思わせると述べている。シュレーバーが隠喩を使っていないこと、詩

的なところがないことはそのひとつの証左である。正常者はこうした際限のない「内的ディスクール」に耳を傾けないが、精神病者にあってはシニフィアンとシ

ニフィエの「クッションの綴じ目」が外れており、「シニフィアンが独力で歌い語りはじめる」。「内的ディスクール」の際限のなさについてはシュレーバー

『回想録』原書309頁以下のくだりが一度ならず引用される。「神経症の構造は問い

であり、それゆえに神経症はわれわれにとって長らく純然たる問いでありつづけた」。」

◎アクティング・アクトとは?

「意

識したくない「無意識の衝動・欲求・感情・葛藤」が意識化されそうになったとき、それを回避しようとする防衛反応のことを言う。「行動化」とも呼ばれて

る。自覚ができていない衝動・欲求・感情・葛藤が、言葉としてではなく行動として表れる。自傷行為、自殺企図、暴力行為などが含まれる」出典)

リンク

- ︎ジャック・ラカン理論のスコラ的解釈▶︎ジジェク大全▶︎︎フロイト的ナルシシズムの理解(ラカンについての言及あり)▶︎ラカンの欲望グラフ▶︎︎意味の四角形(グレマス)について▶︎欲望(ラカン派)▶︎︎▶︎▶︎︎▶︎▶︎

文 献

- 後期ラカン入門 : ラカン的主体について / ブルース・フィンク著 ; 小倉拓也, 塩飽耕規, 渋谷亮訳,京都 : 人文書院 , 2013年(Fink, Bruce, 1956-, The Lacanian subject : between language and jouissance. Princeton University Press, 1995.)→テキストを読みたい方は「ラカン的主体」を参照してくださ い。

- ラカン現象 / マルク・レザンジェ著 ; 中山道規 [ほか] 訳, 青土社 , 1994

- ラ カン / ポール=ロラン・アスン著 ; 西尾彰泰訳, 東京 : 白水社 , 2013.3. - (文庫クセジュ ; 978)(→「涙なしのジャック・ラカン」「鏡像段階」)

- 岩崎洋介「構造としての結び目 : 晩年のラカンについて」慶應義塾大学日吉紀要. フランス語フランス文学 42 97-111, 2006-03

- ラカニアン・レフト : ラカン派精神分析と政治理論 / ヤニス・スタヴラカキス [著] ; 山本圭, 松本卓也訳, 東京 : 岩波書店 , 2017.4

- 偶発性ヘゲモニー普遍性 : 新しい対抗政治への対話 / ジュディス・バトラー, エルネスト・ラクラウ, スラヴォイ・ジジェク著 ; 竹村和子, 村山敏勝訳, 東京 : 青土社 , 2019.7(→現実界)

☆

☆