On Cultural Interpretations of the Obstacle of Organ

Transplantation afte the Juro Wada's haert transplantation in August

1968

On Cultural Interpretations of the Obstacle of Organ

Transplantation afte the Juro Wada's haert transplantation in August

1968

予稿集原稿

【1】

1968年8月8日に手術が行われ10月29日のレシピエント宮崎信夫氏の死と、その後の和田寿郎に対する業務上過失致死、死体損壊、あるいは殺人の疑い

の告発等がすべて不起訴として終わった1972年8月までの一連の出来事において、日本社会においては、心臓移植手術は、(1)技術の成熟、(2)手術の

適合性、(3)ドナーおよびレシピエントの人権擁護、という激しい議論と論争がおこった。しかし当時、臓器移植は、日本の文化にそぐわない、あるいは、日

本人は臓器移植を心理的かつ文化的に「拒絶」している、という類いの説明はほとんどなかったと思われる——大阪の漢方医たちよる刑事告発も文化的抵抗では

なく現行刑法上の責任を問うものであった。

【2】

心臓移植が事実上「失敗」したにも関わらず、その後反対派が「患者の人権」という「余計な事」を言うことで「日本の臓器移植は20年遅れた」という話は、

1980年代にいわゆる「浪速大学」のニックネームを頂戴していたわが大学の医学研究科の大学院で社会医学の勉強をはじめた私の耳にも多く入っていた。臓

器移植法は中山太郎元衆議院議員らの超党派の議員立法により(参議院での修正のうえ衆議院で今度は採決ならぬ修正案の「同意」で可決成立するという)異例

の展開をとげて1997年10月16日に施行される。

【3】

しかしながら、施行に先立つおよそ10数年間は、海外での脳死臓器移植を支援する市民団体や篤志家などの存在により、それに先立つ貿易収支の不均衡に由来

するジャーナリズム用語を借用して「海外臓器摩擦」と呼ばれていた。移植医療の技術的水準をマスターしていると自負する移植医たちは、臓器移植が進まない

理由を、法的な整備や、和田移植における「蹉跌」——それも倫理的透明性の欠如とインフォームドコンセント(IC)の不徹底のせいにせず——

を、「無知蒙昧」な日本社会の「迷信」として片づけて、その構造的な脳死と臓器移植に対する「抵抗」であり、身体観などの差異という文化概念による説明に

ついて深く考えることがなかった——その意味では彼らはすぐれてデカルト的な頑迷さを持っていたのも事実だ。

【4】

しかしながら、1980年代の医療人類学という文化人類学の下位領域の北米での誕生と、日本への導入は、「なぜ日本では脳死や臓器移植が受容されないの

か?」ということに、文化概念を用いてみごとに「解釈」したかのように思えた。当時の医療人類学者たちが使う——弄するというと言い過ぎであろうか——修

辞は、欧米では臓器移植が定着しつつあるのに、なぜわが国では遅れるのか?それは、身体観、病気観、死生観が欧米と日本と異なるからである。文化が違うか

ら、文化に規定される身体観、病気観、死生観も当然異なる、それゆえ脳死と臓器移植が受入られないからだ、というものだった——ただし、この説明は、現在

でも定番であり、このような説明は、一時的に爆発的に「受けた!」。

【5】

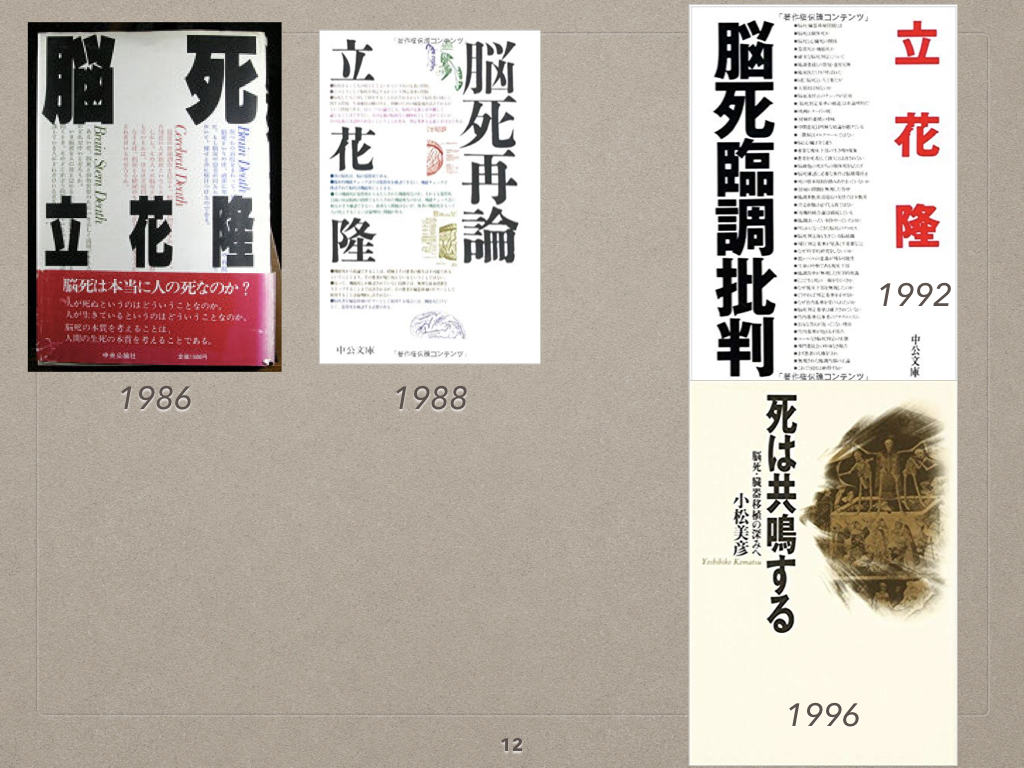

だがその直後に、すぐれたジャーナリスト立花隆の著書『脳死』『脳死再論』(1986,1988)により、立花氏が意識こそが人間の存在の根幹をなすの

で、「自分は脳死概念を受け入れる」という自己決定権の行使こそがあたかも理性的な選択であるかのように主張して、状況は一転する。これは脳死臓器移植派

のあまりオツムの賢くない移植専門医のみならず自称文化人たちにとっては大いに歓迎された。他方、臓器の収穫(ハーベスト)が、理性的な個人の選択により

可能になることはなく、(バーナードの世界初の手術のように)つねに貧者=低所得者から富裕者へ、被抑圧民から抑圧者へ、と指摘した、初期の和田移植批判

の人たちが持っていた共通の認識であるエクゾトピックな「臓器の構造的な移動の非対称性」こそが、医療の差別構造そのものである、という学者や評論家に

は、立花の主張はいささか困った意見——科学的行為の合理性というレッテルがもつ粉飾性(カモフラージュ性)——であったと言えよう。

【6】

つまり臓器移植は、「臓器の構造的な移動の非対称性」が特色とされ、それはまったく現代医療の差別構造の再生産であるという意見や、市井の人たちが持つ文

化概念による「抵抗」概念を、立花らに代表される理性的な知識人の意見がそれらを蹴散らし、あわせて当時未だ論争中であったICや患者の人権の議論そのも

のも医学的議論の周縁に追いやってしまうことに貢献したのである。

【7】

臓器移植法の最初のヴァージョンの施行まで10年間のあいだに社会医学(医療人類学)を専攻する大学院生だった私は、東大PRC(患者の権利企画委員会)

の本田勝紀医師やジャーナリズムからの誘いがあり、推進派・反対派が対話する講演会討論会に呼ばれたり、またいくつかの新聞社・通信社の記事の執筆依頼に

応じた。今は廃刊された朝日新聞社刊の『モダンメディシン』(1990年2月号)に和田移植「事件」と記載したことが当時開業医であった和田寿郎から抗議

され「うちも医学界の重鎮には逆らえない」と編集者に懇願され「わび状」を私は書いたことがある——当時の私には報道を通して膾炙している「事件」の文字

を取り下げることに大きな抵抗はなかったし、晩年の和田は自分と和田臓器移植を批判的言辞するものたちに、検閲官よろしく抗議状を誰彼となく出しまくって

いたそうだ——ただしそのような元権威者であった老医師を僕は愚直に非難できない。人間は誰しも過去の栄光にすがるものであり、その栄光が仮に人倫にもと

るものであっても、必ず弁明するものである(例:ナチの「下等人種」を使った生体実験に関与した医師たちの法廷での証言)。

【8】

だが、さらにその後の10年間に熊本大学に赴任して水俣病「問題」のフィールドワークをしたり、職場の大先達の先生方がその集まりで、「水俣病事件研究

会」に関して次のことを言われた時に、私の目から鱗が落ちた。つまり水俣病は有機水銀中毒症の病名の形をとるか、責任——つまり倫理性——を問うべき有責

企業がある以上、これは環境汚染という「傷害事件」なのであると——このことは原田正純先生の著作に何度も登場する。

【9】

したがって、現在では儚い「抵抗」に終わった文化概念による臓器移植の低迷の事由説明も、現在でもまだ人口比にすれば低迷(1997-2017

年の20年間で脳死下提供499件、心停止後腎臓提供1,401件:JOT-NW)を続ける「理由」に今一度再生するかもしれない。ナイーブさを遺す文化

的解釈を行う(弄する)専門家として結果的になってしまった私には、証拠に基づく(evidence-based)という科学という名で粉飾した騙りより

も、事件についての語りに基づく(narrative-based)理解にもとづく責任倫理の自己正当化(弁明)をこれからも続けるための教訓と語りに、

この和田移植事件は今後とも大きな意義をもつと思われるである。

【10】

結論である。

1)私にとって和田臓器移植「事件」——五月蝿い寿郎が死去した現在では私は臆することなく限りなく反倫理的な「事件」であったと言える——

は、かつては日本で臓器移植が定着しなかった文化的理由として説明できる医療の政治的蹉跌であったが、現在では、歴史事象を題材にした生命倫理のための教

訓・教材である。

2)和田移植を生命倫理のための教材として使う時に、現在から見れば倫理と反倫理が曖昧であった時代を、現在という時間から遡及してそれにどう立ち向かう

のか、という課題に私たちに与えてくれる。

3)それは生命倫理学における歴史性というものの再考を促す重要なテーマである。私はヴァルター・ベンヤミン「歴史の概念について(歴史哲学テーゼ)」の

第8テーゼの冒頭の引用を読んで、この発表を締めくくることにする。

「抑圧された人びとの伝統は、いま私たちの生きている〈例外状態〉(非常事態)が、じつは通常の状態なのだと私たちに教えてくれる。この教えに適った歴史

の概念を私たちは手に入れなければならない。それを手に入れたときにこそ、わたしたちの課題として、真の例外状態を出現させることが、私たちの念頭にあり

ありと浮かんでくるだろう」

Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, daß der

„Ausnahmezustand“, in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem

Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Dann wird uns als

unsere Aufgabe die Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustands vor

Augen stehen....

|

1 1968年8月8日に手術が行われ10月29日のレシピエント宮崎信夫氏の死と、その後の和田寿郎に対する業務上過失致死、死体損壊、あるいは殺人の疑い の告発等がすべて不起訴として終わった1972年8月までの一連の出来事において、日本社会においては、心臓移植手術は、(1)技術の成熟、(2)手術の 適合性、(3)ドナーおよびレシピエントの人権擁護、という激しい議論と論争がおこった。 |

|

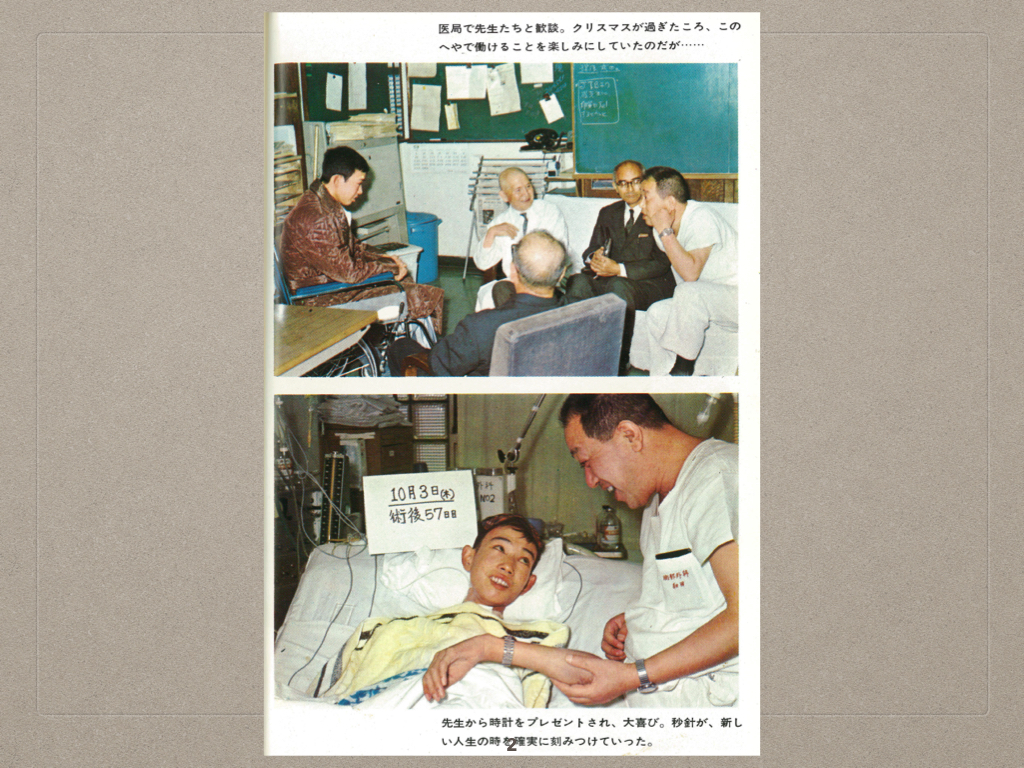

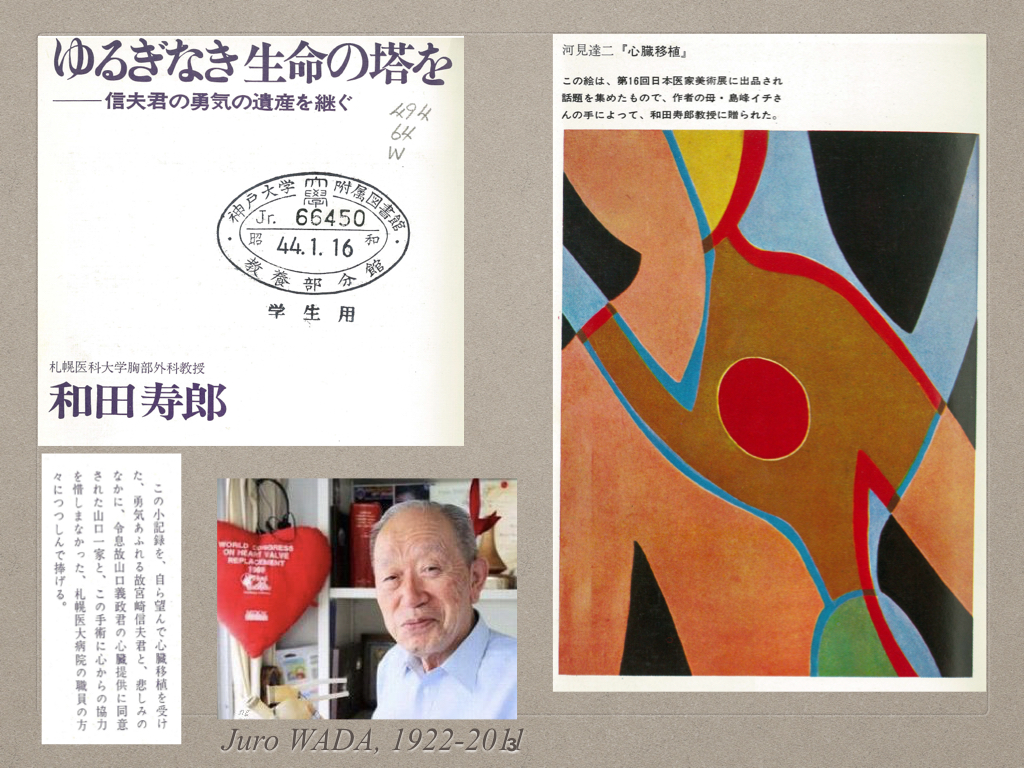

2 しかし当時、臓器移植は、日本の文化にそぐわない、あるいは、日本人は臓器移植を心理的かつ文化的に「拒絶」している、という類いの説明はほとんどなかっ たと思われる——大阪の漢方医たちよる刑事告発も文化的抵抗ではなく現行刑法上の責任を問うものであった。 出典:和田寿郎 (1968)『ゆるぎなき生命の塔を : 信夫君の勇気の遺産を継ぐ』青河書房 |

|

3 出典:和田寿郎 (1968)『ゆるぎなき生命の塔を : 信夫君の勇気の遺産を継ぐ』青河書房 |

|

4 出典:和田寿郎 (1968)『ゆるぎなき生命の塔を : 信夫君の勇気の遺産を継ぐ』青河書房 |

|

5 心臓移植が事実上「失敗」したにも関わらず、その後反対派が「患者の人権」という「余計な事」を言うことで「日本の臓器移植は20年遅れた」という話は、 1980年代にいわゆる「浪速大学」のニックネームを頂戴していたわが大学の医学研究科の大学院で社会医学の勉強をはじめた私の耳にも多く入っていた。臓 器移植法は中山太郎元衆議院議員らの超党派の議員立法により(参議院での修正のうえ衆議院で今度は採決ならぬ修正案の「同意」で可決成立するという)異例 の展開をとげて1997年10月16日に施行される。 出典:毎日新聞 |

|

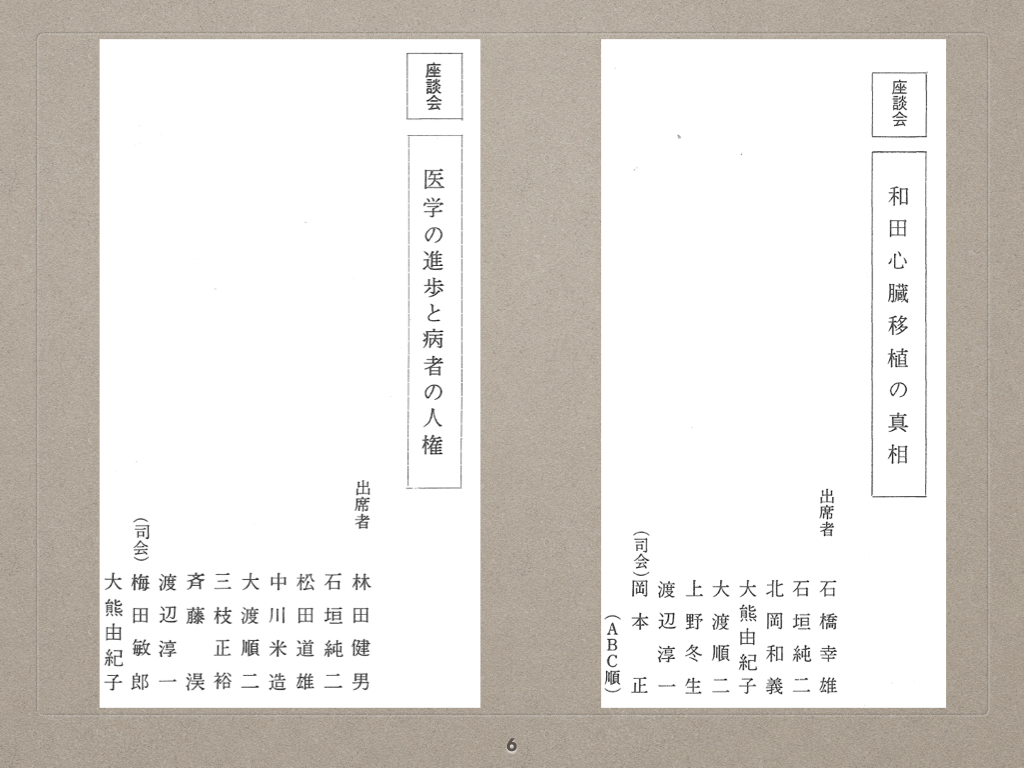

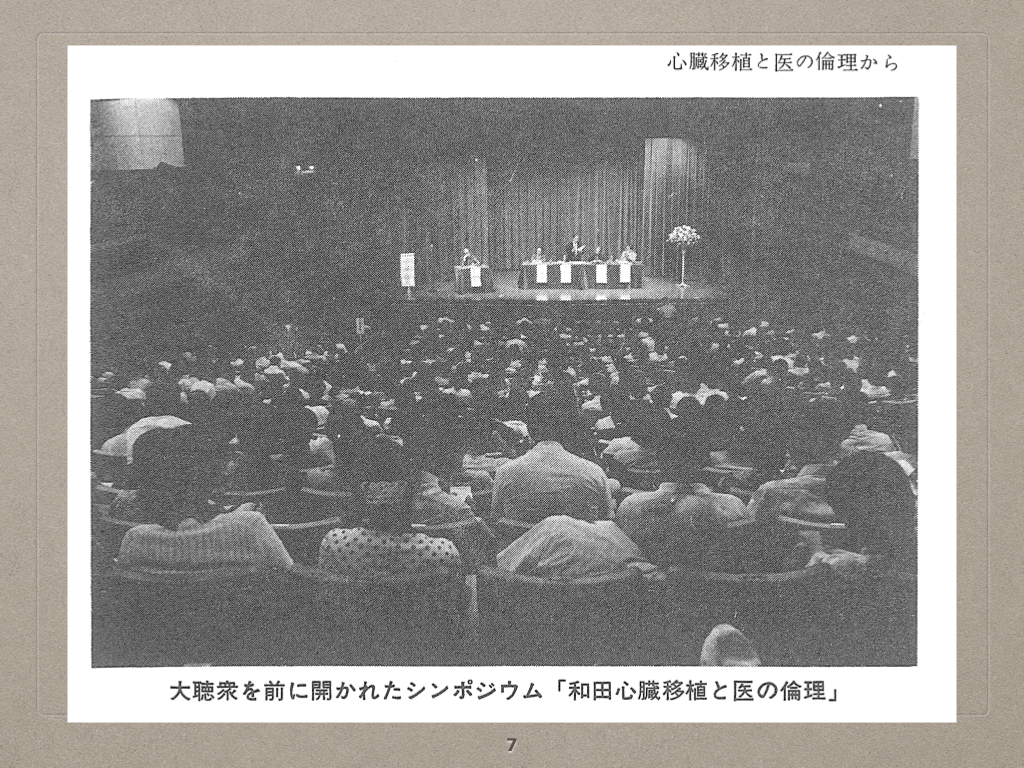

6 しかしながら、施行に先立つおよそ10数年間は、海外での脳死臓器移植を支援する市民団体や篤志家などの存在により、それに先立つ貿易収支の不均衡に由来 するジャーナリズム用語を借用して「海外臓器摩擦」と呼ばれていた。移植医療の技術的水準をマスターしていると自負する移植医たちは、臓器移植が進まない 理由を、法的な整備や、和田移植における「蹉跌」——それも倫理的透明性の欠如とインフォームドコンセント(IC)の不徹底のせいにせず——を、「無知蒙 昧」な日本社会の「迷信」として片づけて、その構造的な脳死と臓器移植に対する「抵抗」であり、身体観などの差異という文化概念による説明について深く考 えることがなかった——その意味では彼らはすぐれてデカルト的な頑迷さを持っていたのも事実だ。 出典:和田心臓移植を告発する会 編 1970 『和田心臓移植を告発する ――医学の進歩と病者の人権』,保健同人社 |

| 7 |

|

|

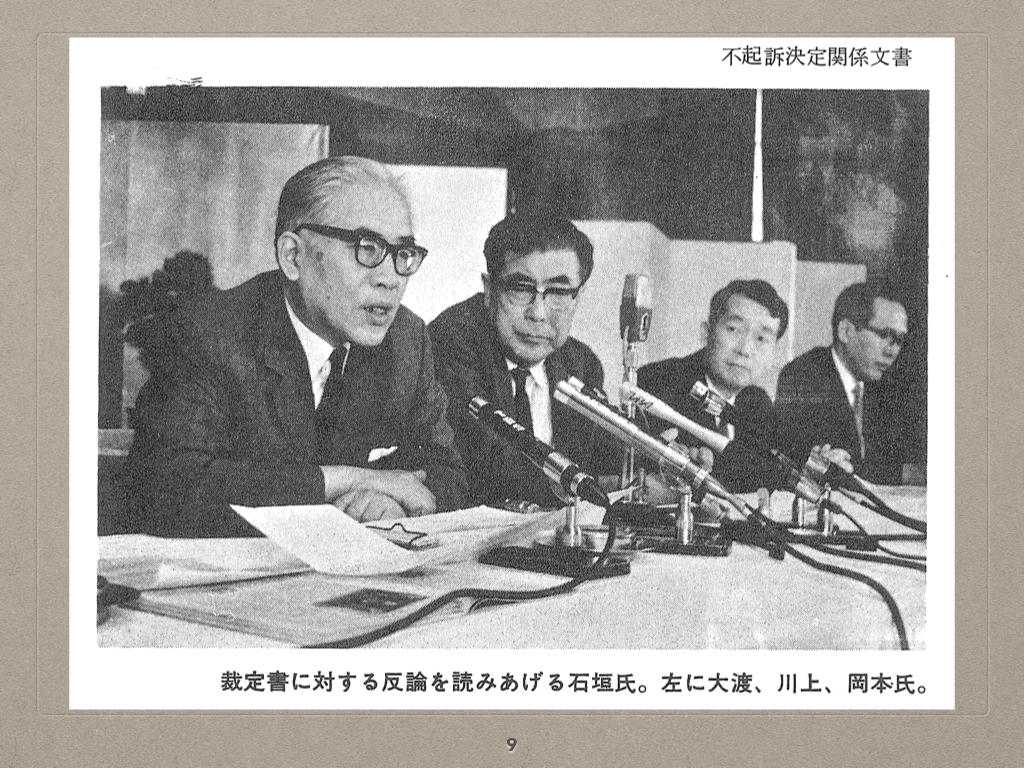

8 出典:和田心臓移植を告発する会 編 1970 『和田心臓移植を告発する――医学の進歩と病者の人権』,保健同人社 |

|

9 出典:和田心臓移植を告発する会 編 1970 『和田心臓移植を告発する――医学の進歩と病者の人権』,保健同人社 |

|

10 和田寿郎擁護のファンレター 出典:和田寿郎 (1968)『ゆるぎなき生命の塔を : 信夫君の勇気の遺産を継ぐ』青河書房 |

|

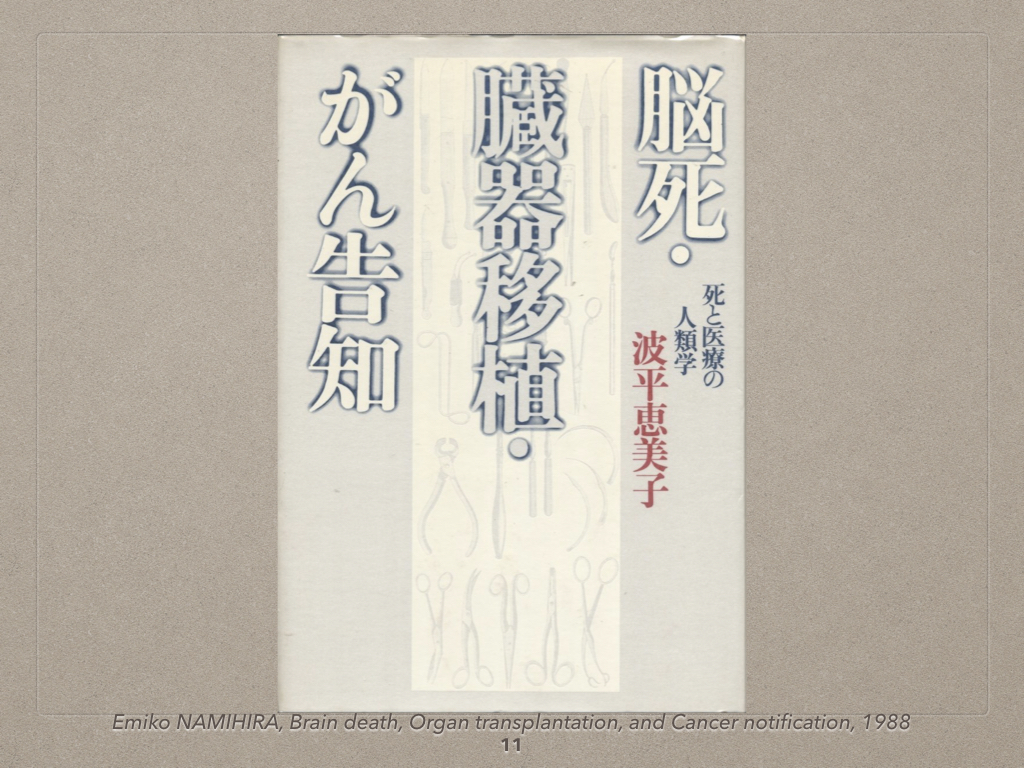

11 しかしながら、1980年代の医療人類学という文化人類学の下位領域の北米での誕生と、日本への導入は、「なぜ日本では脳死や臓器移植が受容されないの か?」ということに、文化概念を用いてみごとに「解釈」したかのように思えた。当時の医療人類学者たちが使う——弄するというと言い過ぎであろうか——修 辞は、欧米では臓器移植が定着しつつあるのに、なぜわが国では遅れるのか?それは、身体観、病気観、死生観が欧米と日本と異なるからである。文化が違うか ら、文化に規定される身体観、病気観、死生観も当然異なる、それゆえ脳死と臓器移植が受入られないからだ、というものだった——ただし、この説明は、現在 でも定番であり、このような説明は、一時的に爆発的に「受けた!」。 |

|

12 だがその直後に、すぐれたジャーナリスト立花隆の著書『脳死』『脳死再論』(1986,1988)により、立花氏が意識こそが人間の存在の根幹をなすの で、「自分は脳死概念を受け入れる」という自己決定権の行使こそがあたかも理性的な選択であるかのように主張して、状況は一転する。これは脳死臓器移植派 のあまりオツムの賢くない移植専門医のみならず自称文化人たちにとっては大いに歓迎された。 |

|

13 他方、臓器の収穫(ハーベスト)が、理性的な個人の選択により可能になることはなく、(バーナードの世界初の手術のように)つねに貧者=低所得者から富裕 者へ、被抑圧民から抑圧者へ、と指摘した、初期の和田移植批判の人たちが持っていた共通の認識であるエクゾトピックな「臓器の構造的な移動の非対称性」こ そが、医療の差別構造そのものである、という学者や評論家には、立花の主張はいささか困った意見——科学的行為の合理性というレッテルがもつ粉飾性(カモ フラージュ性)——であったと言えよう。 つまり臓器移植は、「臓器の構造的な移動の非対称性」が特色とされ、それはまったく現代医療の差別構造の再生産であるという意見や、市井の人たちが持つ文 化概念による「抵抗」概念を、立花らに代表される理性的な知識人の意見がそれらを蹴散らし、あわせて当時未だ論争中であったICや患者の人権の議論そのも のも医学的議論の周縁に追いやってしまうことに貢献したのである。 |

|

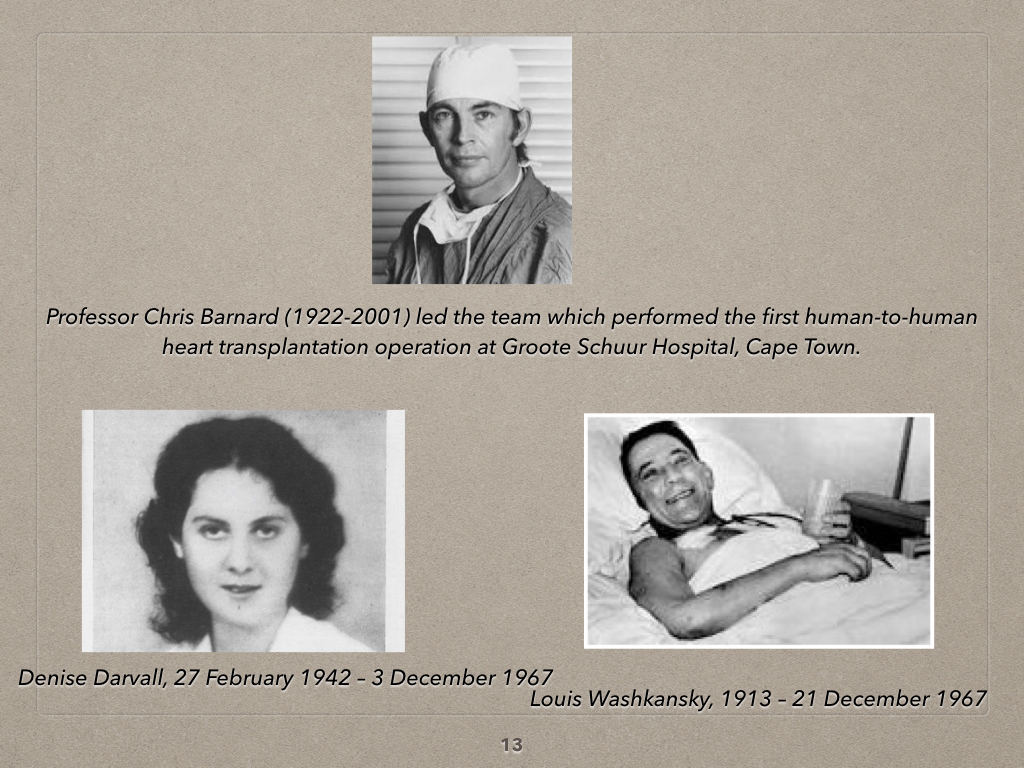

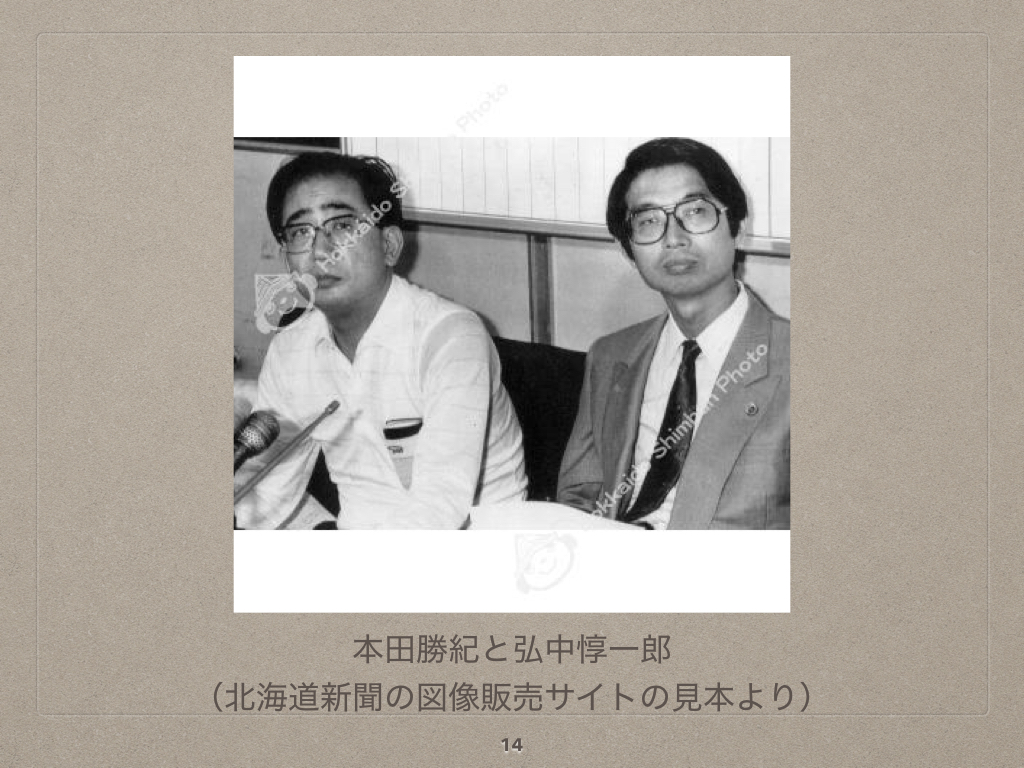

14 臓器移植法の最初のヴァージョンの施行まで10年間のあいだに社会医学(医療人類学)を専攻する大学院生だった私は、東大PRC(患者の権利企画委員会) の本田勝紀医師やジャーナリズムからの誘いがあり、推進派・反対派が対話する講演会討論会に呼ばれたり、またいくつかの新聞社・通信社の記事の執筆依頼に 応じた。今は廃刊された朝日新聞社刊の『モダンメディシン』(1990年2月号)に和田移植「事件」と記載したことが当時開業医であった和田寿郎から抗議 され「うちも医学界の重鎮には逆らえない」と編集者に懇願され「わび状」を私は書いたことがある——当時の私には報道を通して膾炙している「事件」の文字 を取り下げることに大きな抵抗はなかったし、晩年の和田は自分と和田臓器移植を批判的言辞するものたちに、検閲官よろしく抗議状を誰彼となく出しまくって いたそうだ——ただしそのような元権威者であった老医師を僕は愚直に非難できない。人間は誰しも過去の栄光にすがるものであり、その栄光が仮に人倫にもと るものであっても、必ず弁明するものである(例:ナチの「下等人種」を使った生体実験に関与した医師たちの法廷での証言)。 出典:北海道新聞 |

|

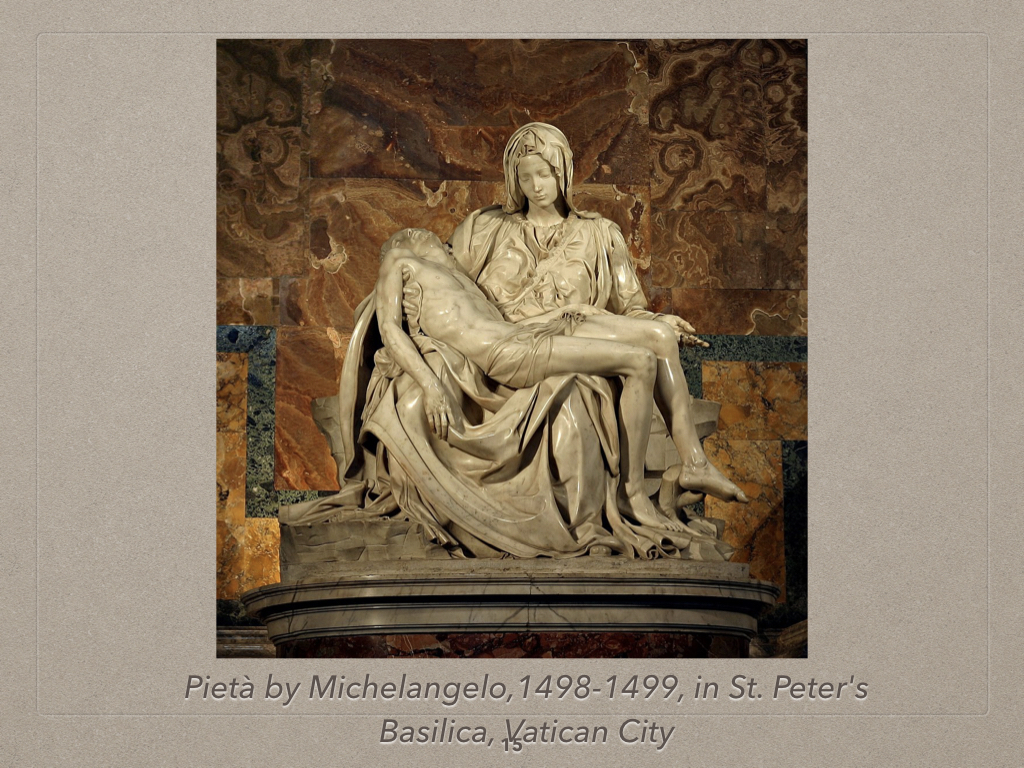

15 だが、さらにその後の10年間に熊本大学に赴任して水俣病「問題」のフィールドワークをしたり、職場の大先達の先生方がその集まりで、「水俣病事件研究 会」に関して次のことを言われた時に、私の目から鱗が落ちた。つまり水俣病は有機水銀中毒症の病名の形をとるか、責任——つまり倫理性——を問うべき有責 企業がある以上、これは環境汚染という「傷害事件」なのであると——このことは原田正純先生の著作に何度も登場する。 ■なぜピエタか?という質問には、「奇妙な果実」が答えになります! したがって、現在では儚い「抵抗」に終わった文化概念による臓器移植の低迷の事由説明も、現在でもまだ人口比にすれば低迷(1997-2017年の20年 間で脳死下提供499件、心停止後腎臓提供1,401件:JOT-NW)を続ける「理由」に今一度再生するかもしれない。ナイーブさを遺す文化的解釈を行 う(弄する)専門家として結果的になってしまった私には、証拠に基づく(evidence-based)という科学という名で粉飾した騙りよりも、事件に ついての語りに基づく(narrative-based)理解にもとづく責任倫理の自己正当化(弁明)をこれからも続けるための教訓と語りに、この和田移 植事件は今後とも大きな意義をもつと思われるである。 |

|

16 結論である。 1)私にとって和田臓器移植「事件」——五月蝿い寿郎が死去した現在では私は臆することなく限りなく反倫理的な「事件」であったと言える——は、かつては 日本で臓器移植が定着しなかった文化的理由として説明できる医療の政治的蹉跌であったが、現在では、歴史事象を題材にした生命倫理のための教訓・教材であ る。 2)和田移植を生命倫理のための教材として使う時に、現在から見れば倫理と反倫理が曖昧であった時代を、現在という時間から遡及してそれにどう立ち向かう のか、という課題に私たちに与えてくれる。 3)それは生命倫理学における歴史性というものの再考を促す重要なテーマである。私はヴァルター・ベンヤミン「歴史の概念について(歴史哲学テーゼ)」の第8テーゼの冒頭の引用を読んで、こ の発表を締めくくることにする。 |

|

17 「抑圧された人びとの伝統は、いま私たちの生きている〈例外状態〉(非常事態)が、じつは通常の状態なのだと私たちに教えてくれる。この教えに適った歴史 の概念を私たちは手に入れなければならない。それを手に入れたときにこそ、わたしたちの課題として、真の例外状態を出現させることが、私たちの念頭にあり ありと浮かんでくるだろう」 Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, daß der „Ausnahmezustand“, in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Dann wird uns als unsere Aufgabe die Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustands vor Augen stehen.... |

★文化的抵抗(Resistance through culture)について

| Resistance through culture

(also called cultural resistance, resistance through the aesthetic,[1]

or intellectual resistance)[2] is a form of nonconformism. It is not

open dissent, but a discreet stance.[3] A revolt "so well hidden that it seems nonexistent",[4] it is a quest "to extend the boundaries of official tolerance, either by adopting a line considered by authorities to be ideologically suspect, or by highlighting certain contemporary social problems, or both."[3] Criticized for being "utopian, and thus inadequate to the realities of that age",[5] during the time of the Communist regimes in Europe, it was also a surviving formula, a modality for writers and artists to cheat Communist censorship without going the whole way into open political opposition.[6][7] |

文化を通じた抵抗(文化的抵抗、美的抵抗[1]、あるいは知的抵抗[2]とも呼ばれる)は、非順応主義の一形態である。これは公然たる異議申し立てではなく、控えめな姿勢である。[3] 「存在しないかのように巧妙に隠された」反逆[4]であり、「権威がイデオロギー的に疑わしいと見なす路線を採用するか、特定の現代社会問題を浮き彫りに するか、あるいはその両方によって、公認された許容範囲の境界を拡張しようとする探求」である。[3] ヨーロッパの共産主義体制下では「ユートピア的であり、当時の現実には不十分である」[5]と批判されつつも、作家や芸術家が公然の政治的反対に踏み込ま ずに共産主義の検閲をかわすための、生き残るための定式、手段でもあった。[6][7] |

| Romania One of the most sharply criticized phrases in post-revolutionary Romania,[8] considered to be not much more than "blowing in the wind" by Romanian-born German Nobel literature prize winner Herta Müller,[9] and "not only resignation [...] but complicity with the terrorist communism" by Romanian exiled writer Paul Goma,[10] so-called "resistance through culture" has often been linked to Constantin Noica's so-called "Păltiniș School".[11] In the fine arts, Corneliu Baba, among others, is sometimes considered to be an example of a painter who was nonconformist in this way.[12] |

ルーマニア 革命後のルーマニアで最も鋭く批判されたフレーズの一つであり[8]、ルーマニア生まれのドイツ人ノーベル文学賞受賞者ヘルタ・ミュラーは「風で揺れる 葉」に過ぎないと見なしており[9]、ルーマニア亡命作家ポール・ゴマは「諦観だけでなく、テロリスト的な共産主義への共犯関係」と評している。いわゆる 「文化による抵抗」は、コンスタンティン・ノイカによるいわゆる「パルティニシュ学派」と関連づけられることが多い。 美術分野では、コルネリウ・ババなどが、この種の非順応主義的な画家の一例として挙げられることがある。 |

| References 1. Simion, Eugen (May 20, 2010). "Insemnari marunte despre rezistenta prin cultura si despre un român care schimba lumea" (in Romanian). Cultura. Archived from the original on December 1, 2018. Retrieved January 26, 2014. 2. Corbea, Andrei (30 May 2000). "Exilul, inainte si dupa exil" (in Romanian). Observator cultural. Retrieved 10 Aug 2015. 3. McDermott, Kevin; Stibe, Matthew (eds.). Revolution and Resistance in Eastern Europe: Challenges to Communist Rule. Oxford, New York: Berg. pp. 90, 91. ISBN 978-1-84520-258-3. 4. Marcu, Luminița (2002). "Rezistenţa culturală la începuturile comunismului" (in Romanian). România literară. Archived from the original on 24 September 2015. Retrieved 10 Aug 2015. 5. Bradatan, Costica; Oushakine, Serguei Alex., eds. (2010). In Marx's Shadow: Knowledge, Power and Intellectuals in Eastern Europe and Russia. Plymouth, UK: Lexington Books. p. 54. ISBN 978-0-7391-3624-9. 6. Cesereanu, Ruxandra (2005). "Memorie si exil" (in Romanian). romaniaculturala.ro. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 10 Aug 2015. 7. Copoeru, Ion; Sepp, Hans Rainer, eds. (2007). Phenomenology 2005: Selected Essays from the Euro-Mediterranean Area, Part 1. Zeta Books. p. 74. 8. Dinițoiu, Adina (September 2009). ""Textualism socialist" şi "rezistenţă prin cultură" în proza anilor '80" (in Romanian). Observator cultural. Retrieved 10 Aug 2015. 9. "Cazul Noica şi şcoala de la Păltiniş (I)" (in Romanian). jurnalul.ro. January 10, 2011. Archived from the original on February 2, 2014. Retrieved January 26, 2014. 10. Behring, Eva; Brandt, Juliane; Dozsai, Monika; Kliems, Alfrun; Richter, Ludwig; Trepte, Hans-Christian (2004). Grundbegriffe und Autoren ostmitteleuropäischen Exilliteraturen 1945-1989 Ein Beitrag zur Systematisierung und Typologisierung (in German). Stuttgart: Franz Steiner Verlag. p. 641. 11. GRIGORE, VASILICA; MITRACHE, GEORGETA; PREDOIU, RADU (2016-08-30). "Analogical transfer capacity and the discrimination reaction time in elite female tennis players". Psiworld 2015 Proceedings. Romanian Society of Experimental Applied Psychology. doi:10.15303/rjeap.2016.si1.a11. 12. "Somnul de 50 de ani al creaţiei" (in Romanian). tvrplus.ro. Retrieved January 26, 2014. |

参考文献 1. シミオン、エウジェン (2010年5月20日). 「文化による抵抗と世界を変える一人のルーマニア人についての小さな考察」 (ルーマニア語). クルトゥラ. 2018年12月1日にオリジナルからアーカイブ. 2014年1月26日に閲覧. 2. コルベア、アンドレイ(2000年5月30日)。「亡命、亡命の前と後」(ルーマニア語)。『文化観察者』。2015年8月10日に閲覧。 3. マクダーモット、ケヴィン;スティーブ、マシュー(編)。『東欧における革命と抵抗:共産主義支配への挑戦』。オックスフォード、ニューヨーク:バーグ。pp. 90, 91. ISBN 978-1-84520-258-3. 4. マルク、ルミニツァ (2002). 「共産主義初期における文化的抵抗」 (ルーマニア語). ルーマニア・リテララ. 2015年9月24日にオリジナルからアーカイブ. 2015年8月10日に閲覧. 5. ブラダタン、コスティカ; ウシャキン、セルゲイ・アレクサンドル、編(2010)。『マルクスの影:東欧とロシアにおける知識、権力、知識人』英国プリマス:レキシントン・ブックス。54頁。ISBN 978-0-7391-3624-9。 6. チェセレアヌ、ルクサンドラ (2005). 「記憶と亡命」 (ルーマニア語). romaniaculturala.ro. 2015年9月24日時点のオリジナルからアーカイブ. 2015年8月10日閲覧. 7. コポエル、イオン; セップ、ハンス・ライナー, 編 (2007). 現象学2005:ユーロ・地中海地域からの選集、第1部。ゼータブックス。p. 74. 8. ディニツォイウ、アディナ(2009年9月)。「80年代の散文における『社会主義的テクスト主義』と『文化による抵抗』」(ルーマニア語)。『文化観察者』誌。2015年8月10日閲覧。 9. 「ノイカ事件とパルティニシュ学派(I)」(ルーマニア語)。jurnalul.ro。2011年1月10日。2014年2月2日にオリジナルからアーカイブ。2014年1月26日閲覧。 10. ベーリング、エヴァ、ブラント、ジュリアーネ、ドズサイ、モニカ、クリームス、アルフルン、リヒター、ルートヴィヒ、トレプテ、ハンス・クリスチャン (2004)。Grundbegriffe und Autoren ostmitteleuropäischen Exilliteraturen 1945-1989 Ein Beitrag zur Systematisierung und Typologisierung (ドイツ語)。シュトゥットガルト:フランツ・シュタイン・ヴェルラグ。641 ページ。 11. GRIGORE, VASILICA; MITRACHE, GEORGETA; PREDOIU, RADU (2016-08-30). 「エリート女子テニス選手における類推的転移能力と識別反応時間」. Psiworld 2015 Proceedings. ルーマニア実験応用心理学会. doi:10.15303/rjeap.2016.si1.a11. 12. 「創造の 50 年の眠り」 (ルーマニア語)。tvrplus.ro。2014年1月26日取得。 |

| nonconformism, Dissent open dissent, Political dissent Corneliu Baba |

非順応主義 公然たる異議 コルネリウ・ババ |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Resistance_through_culture |

【1】

1968年8月8日に手術が行われ10月29日のレシピエント宮崎信夫氏の死と、その後の和田寿郎に対する業務上過失致死、死体損壊、あるいは

殺人の疑いの告発等がすべて不起訴として終わった1972年8月までの一連の出来事において、日本社会においては、心臓移植手術は、(1)技術の成熟、

(2)手術の適合性、(3)ドナーおよびレシピエントの人権擁護、という激しい議論と論争がおこった。しかし当時、臓器移植は、日本の文化にそぐわない、

あるいは、日本人は臓器移植を心理的かつ文化的に「拒絶」している、という類いの説明はほとんどなかったと思われる——大阪の漢方医たちよる刑事告発も文

化的抵抗ではなく現行刑法上の責任を問うものであった。

【2】

心臓移植が事実上「失敗」したにも関わらず、その後反対派が「患者の人権」という「余計な事」を言うことで「日本の臓器移植は20年遅れた」と

いう話は、1980年代にいわゆる「浪速大学」のニックネームを頂戴していたわが大学の医学研究科の大学院で社会医学の勉強をはじめた私の耳にも多く入っ

ていた。臓器移植法は中山太郎元衆議院議員らの超党派の議員立法により(参議院での修正のうえ衆議院で今度は採決ならぬ修正案の「同意」で可決成立すると

いう)異例の展開をとげて1997年10月16日に施行される。

【3】

しかしながら、施行に先立つおよそ10数年間は、海外での脳死臓器移植を支援する市民団体や篤志家などの存在により、それに先立つ貿易収支の不

均衡に由来するジャーナリズム用語を借用して「海外臓器摩擦」と呼ばれていた。移植医療の技術的水準をマスターしていると自負する移植医たちは、臓器移植

が進まない理由を、法的な整備や、和田移植における「蹉跌」——それも倫理的透明性の欠如とインフォームドコンセント(IC)の不徹底のせいにせず——

を、「無知蒙昧」な日本社会の「迷信」として片づけて、その構造的な脳死と臓器移植に対する「抵抗」であり、身体観などの差異という文化概念による説明に

ついて深く考えることがなかった——その意味では彼らはすぐれてデカルト的な頑迷さを持っていたのも事実だ。

【4】

しかしながら、1980年代の医療人類学という文化人類学の下位領域の北米での誕生と、日本への導入は、「なぜ日本では脳死や臓器移植が受容さ

れないのか?」ということに、文化概念を用いてみごとに「解釈」したかのように思えた。当時の医療人類学者たちが使う——弄するというと言い過ぎであろう

か——修辞は、欧米では臓器移植が定着しつつあるのに、なぜわが国では遅れるのか?それは、身体観、病気観、死生観が欧米と日本と異なるからである。文化

が違うから、文化に規定される身体観、病気観、死生観も当然異なる、それゆえ脳死と臓器移植が受入られないからだ、というものだった——ただし、この説明

は、現在でも定番であり、このような説明は、一時的に爆発的に「受けた!」。

【5】

だがその直後に、すぐれたジャーナリスト立花隆の著書『脳死』『脳死再論』(1986,1988)により、立花氏が意識こそが人間の存在の根幹

をなすので、「自分は脳死概念を受け入れる」という自己決定権の行使こそがあたかも理性的な選択であるかのように主張して、状況は一転する。これは脳死臓

器移植派のあまりオツムの賢くない移植専門医のみならず自称文化人たちにとっては大いに歓迎された。他方、臓器の収穫(ハーベスト)が、理性的な個人の選

択により可能になることはなく、(バーナードの世界初の手術のように)つねに貧者=低所得者から富裕者へ、被抑圧民から抑圧者へ、と指摘した、初期の和田

移植批判の人たちが持っていた共通の認識であるエクゾトピックな「臓器の構造的な移動の非対称性」こそが、医療の差別構造そのものである、という学者や評

論家には、立花の主張はいささか困った意見——科学的行為の合理性というレッテルがもつ粉飾性(カモフラージュ性)——であったと言えよう。

【6】

つまり臓器移植は、「臓器の構造的な移動の非対称性」が特色とされ、それはまったく現代医療の差別構造の再生産であるという意見や、市井の人た

ちが持つ文化概念による「抵抗」概念を、立花らに代表される理性的な知識人の意見がそれらを蹴散らし、あわせて当時未だ論争中であったICや患者の人権の

議論そのものも医学的議論の周縁に追いやってしまうことに貢献したのである。

【7】

臓器移植法の最初のヴァージョンの施行まで10年間のあいだに社会医学(医療人類学)を専攻する大学院生だった私は、東大PRC(患者の権利企

画委員会)の本田勝紀医師やジャーナリズムからの誘いがあり、推進派・反対派が対話する講演会討論会に呼ばれたり、またいくつかの新聞社・通信社の記事の

執筆依頼に応じた。今は廃刊された朝日新聞社刊の『モダンメディシン』(1990年2月号)に和田移植「事件」と記載したことが当時開業医であった和田寿

郎から抗議され「うちも医学界の重鎮には逆らえない」と編集者に懇願され「わび状」を私は書いたことがある——当時の私には報道を通して膾炙している「事

件」の文字を取り下げることに大きな抵抗はなかったし、晩年の和田は自分と和田臓器移植を批判的言辞するものたちに、検閲官よろしく抗議状を誰彼となく出

しまくっていたそうだ——ただしそのような元権威者であった老医師を僕は愚直に非難できない。人間は誰しも過去の栄光にすがるものであり、その栄光が仮に

人倫にもとるものであっても、必ず弁明するものである(例:ナチの「下等人種」を使った生体実験に関与した医師たちの法廷での証言)。

【8】

だが、さらにその後の10年間に熊本大学に赴任して水俣病「問題」のフィールドワークをしたり、職場の大先達の先生方がその集まりで、「水俣病

事件研究会」に関して次のことを言われた時に、私の目から鱗が落ちた。つまり水俣病は有機水銀中毒症の病名の形をとるか、責任——つまり倫理性——を問う

べき有責企業がある以上、これは環境汚染という「傷害事件」なのであると——このことは原田正純先生の著作に何度も登場する。

【9】

したがって、現在では儚い「抵抗」に終わった文化概念による臓器移植の低迷の事由説明も、現在でもまだ人口比にすれば低迷(1997-2017

年の20年間で脳死下提供499件、心停止後腎臓提供1,401件:JOT-NW)を続ける「理由」に今一度再生するかもしれない。ナイーブさを遺す文化

的解釈を行う(弄する)専門家として結果的になってしまった私には、証拠に基づく(evidence-based)という科学という名で粉飾した騙りより

も、事件についての語りに基づく(narrative-based)理解にもとづく責任倫理の自己正当化(弁明)をこれからも続けるための教訓と語りに、

この和田移植事件は今後とも大きな意義をもつと思われるである。

【10】

結論である。

1)私にとって和田臓器移植「事件」——五月蝿い寿郎が死去した現在では私は臆することなく限りなく反倫理的な「事件」であったと言える—— は、かつては日本で臓器移植が定着しなかった文化的理由として説明できる医療の政治的蹉跌であったが、現在では、歴史事象を題材にした生命倫理のための教 訓・教材である。

2)和田移植を生命倫理のための教材として使う時に、現在から見れば倫理と反倫理が曖昧であった時代を、現在という時間から遡及してそれにどう 立ち向かうのか、という課題に私たちに与えてくれる。

3)それは生命倫理学における歴史性というものの再考を促す重要なテーマである。私はヴァルター・ベンヤミン「歴史の概念について(歴史哲学

テーゼ)」の第8テーゼの冒頭の引用を読んで、この発表を締めくくることにする。

「抑圧された人びとの伝統は、いま私たちの生きている〈例外状態〉(非常事態)が、じつは通常の状態なのだと私たちに教えてくれる。この教えに適った歴史

の概念を私たちは手に入れなければならない。それを手に入れたときにこそ、わたしたちの課題として、真の例外状態を出現させることが、私たちの念頭にあり

ありと浮かんでくるだろう」

Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, daß der

„Ausnahmezustand“, in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem

Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Dann wird uns als

unsere Aufgabe die Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustands vor

Augen stehen....

■クレジット:池田光穂「臓器移植における文化概念を使った「抵抗」の隆盛と挫折そして再生について」公募シンポジウム「「和田心臓移植」に生

命倫理学はどう向きあったか:50年後における課題をめぐって」、第30回日本生命倫理学会(京都府立医科大学)、2018年12月8日(専門分野

医療人類学;キーワード :臓器移植、日本人の身体観、機械論、サイボーグ、抵抗としての文化)

【設問】

1.この文章の著者は、文化概念を使った説明は、隆盛したが、その後、衰退したと述べている。その(最初の状況)理由はなんであろうか?

2.この文章の著者は、文化概念を使った説明は、隆盛した、その後、衰退し、さらに今一度、隆盛するのかもしれないと述べている。その(二番目 の状況の)理由はなんであろうか?

サイト内リンク集(臓器移植)

リンク

文献

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

Do not paste, but

[Re]Think our message for all undergraduate

students!!!

++

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099