人間と動物の4つの同一化

Four identifications between human being and animal

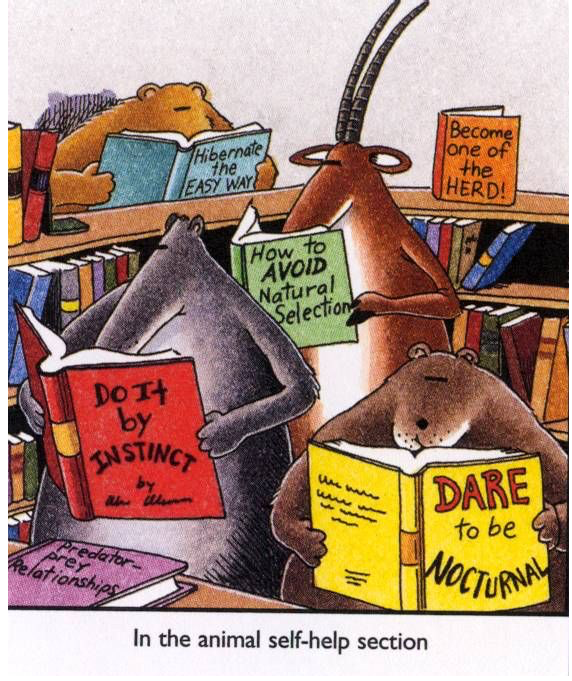

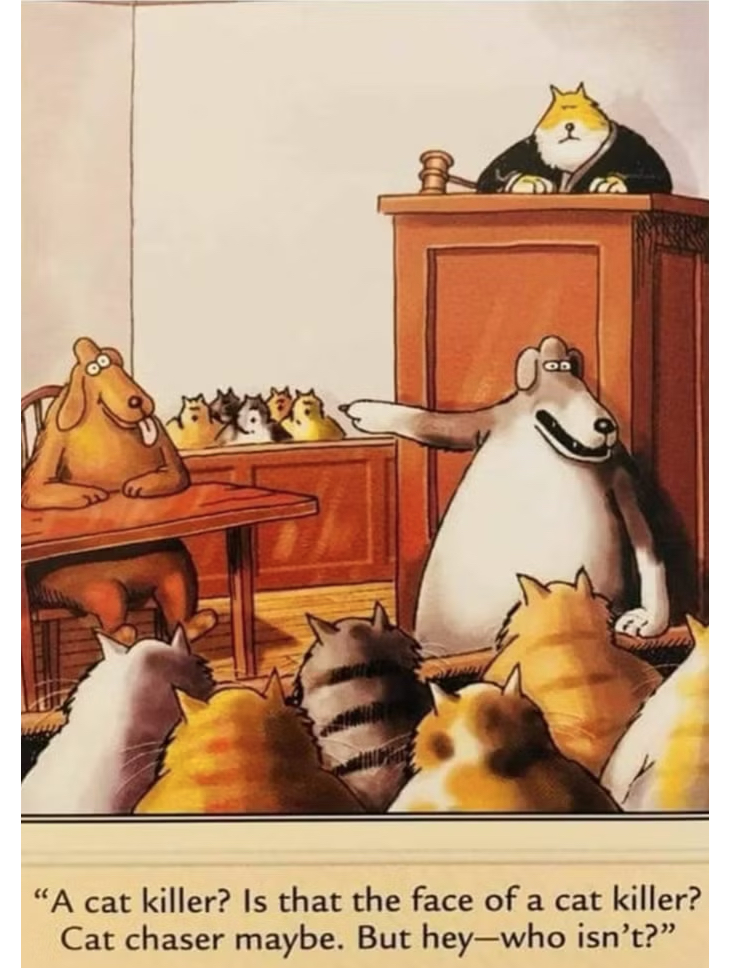

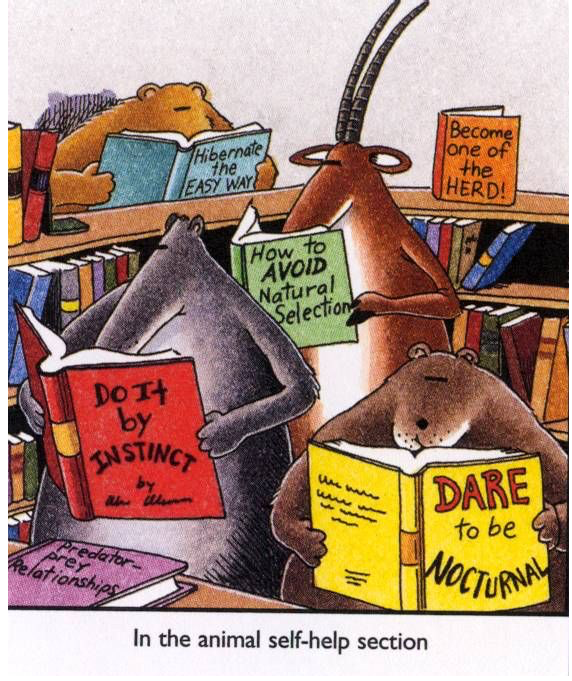

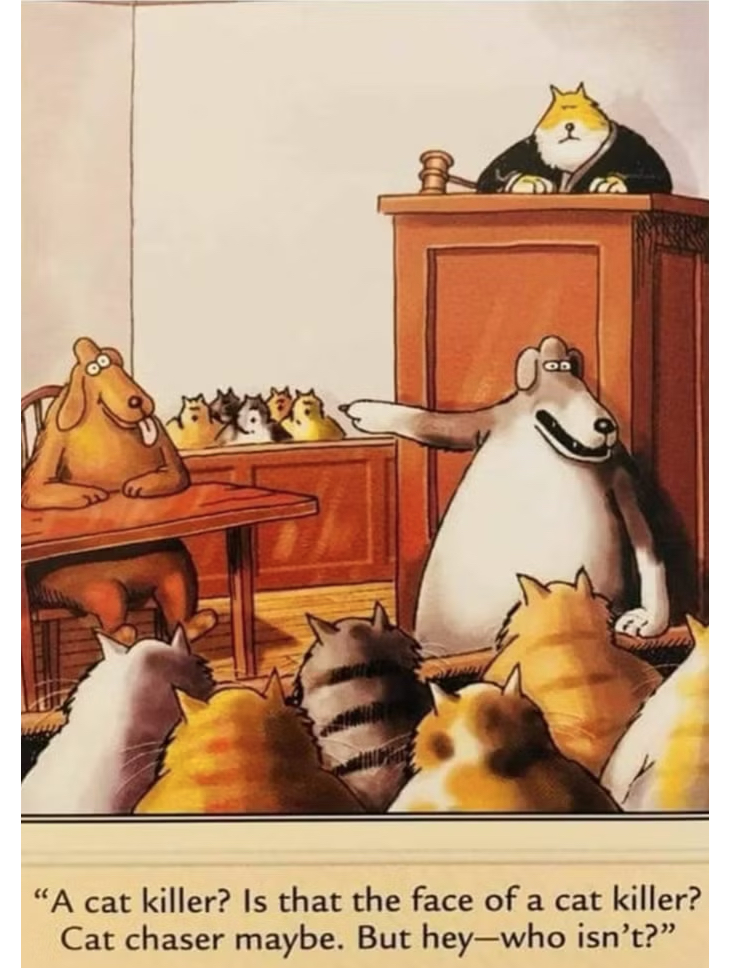

Gary Larson, In the animal self-he;p section / Dog court (from 10

Best Far Side Comics Where Dogs Act Like Humans)

人間と動物の4つの同一化

Four identifications between human being and animal

Gary Larson, In the animal self-he;p section / Dog court (from 10

Best Far Side Comics Where Dogs Act Like Humans)

人間と動物の関係がどのような位 相にあるのか、ここでフィリップ・デスコラ︎(Philippe Descola, 2006)における身体性と内面性から構成される4つの象 限について考えましょう(「人間と動物のあいだの4つのアイデンティフィケーション」)。彼の議論によると、人間と他の種類の動物がどのような世界性—— ディスコラは存在論(ontology)と呼ぶ——をもっている かで身体性と内面性から考える必要性を強調します。

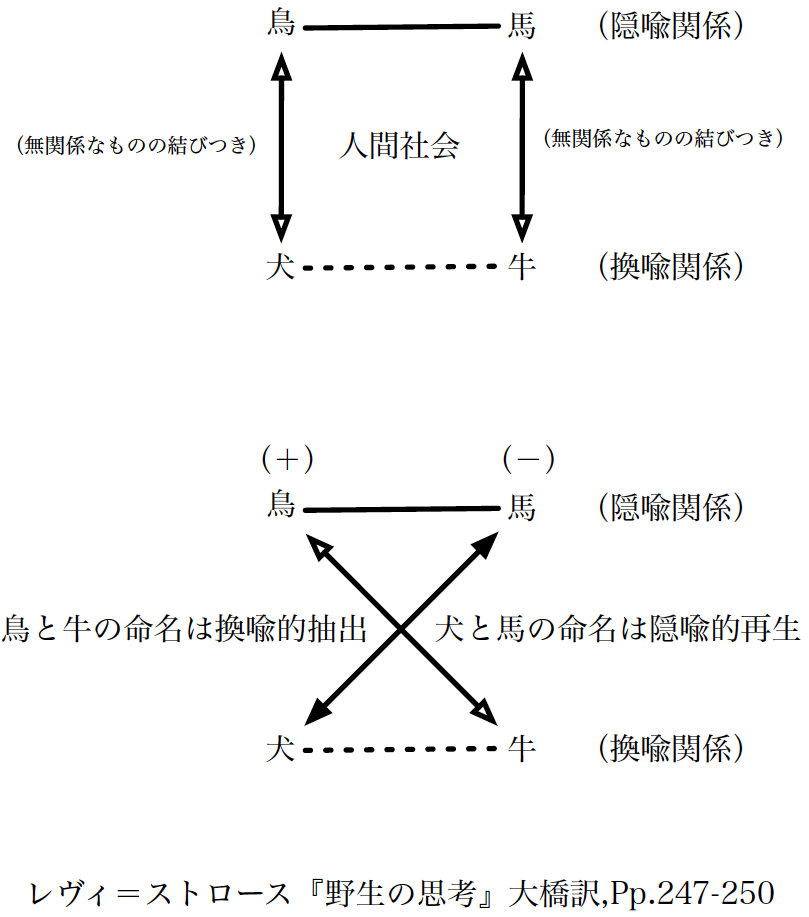

ディスコラの図式は、アルジルダス・グレマ

スの「意味の四角形」や、それとの相同関係のあるレヴィ=ストロー

スの隠喩・換喩の図式で考えると、狭い文化人類学の領域のみならず、(哲学的な)

象徴論としてみても、とても汎用性のある思考実験になります。

ディスコラの議論では、人間と動物の関係 において、 身体性の類似(+)と内面性の類似(+)に基調におくものはトーテミズムです。カンガルー のトーテムに属する男を指し示し「彼はカンガルーである」と言うとき、身体性と内面性は完全に一致します。他方、日本の神経生理学における動物実験では、 動物は、同じ中枢神経をもち同じ神経情報処理をする点で身体性は合致(+)しますが、デカルトの考えと同様、動物に洗練された心的メカニズムがあるとは考 えません。つまり内面性は一致しません(−)。これは自然主義(naturalism)と言えます。また、身体性は異なる(−)が、動物と内面性が繋がる (+)代表的な考えはアニミズムです。身体性(−)も内面性(−)も繋がらない関係は、人間と動物のあいだに直接的関係はなく、それぞれ人間界と動物界の 関係をつなぐものは、たんなる類推的=アナロジー的関係でしかありえません。その典型は中国の十二支における人間と干支(えと)の関係のようなものです。

「この思考実験は、最 初の直感に由来する。すべての人間が、内面性と身体性の組み合わせであることを自覚していることに同意するならば、世界に関するいかなる前情報も持たな い、まったく仮定の対象が、識別のプロセスを通じて自分の環境を図式化するために、この装置をどのように使うかを想像することができる。同定とは、この主 体が、自分自身の特徴として経験するものと、自分を取り囲む実体の属性との間に、外見や行動の類似性や区別を推論することによって、自分と世界の対象との 間の相違点や類似点を検出する、初歩的なメカニズムのことである。そして、彼が頼ることのできる道具は自分の内面性と身体性だけであるため、世界のパター ン化は、現存する他のものに対するこれらの属性の選択的な帰属や否定に基づいて行われる。したがって、内面性と身体性の相互作用に基づく識別の範囲は、極 めて限定的なものとなる: 人間であれ非人間であれ、まだ特定されていない分身に直面したとき、仮定の主体は、この物体が自分と類似した身体性と内面性の要素を持っていると推測する ことができ、これを私はトーテミズムと呼ぶ;あるいは、この物体の内面性と身体性は自分のとはまったく異なっており、これを私はアナロジズムと呼ぶ;ある いは、この物体は類似した内面性を持ち、異なる身体性を持っており、これを私はアニミズムと呼ぶ;あるいは、この物体は内面性を持たないが、類似した種類 の身体性を持っており、これを私はナチュラリズムと呼ぶ。これらの公式は4種類のオントロジーを定義している。つまり、世界に存在する対象間の性質の分布 のシステムであり、それが社会コスモス的な集合形態や自己と非自己の概念にアンカー・ポイント(=係留点)を提供しているのである。」(論文精読06.)。

| Système des quatre

ontologies Dans ses recherches, Philippe Descola entend dépasser le dualisme qui oppose nature et culture en montrant que la nature est elle-même une production sociale, et que les quatre modes d’identification qu’il a distingués et redéfinis (totémisme, animisme, analogisme et naturalisme) ont un fort référentiel commun anthropocentrique. Ainsi, l’opposition nature/culture n'a plus guère de sens, explique-t-il, car elle relève d'une pure convention sociale. Il propose alors en vertu de ces propositions de constituer ce qu’il nomme une « écologie des relations ». Ces travaux font l'objet de la publication de son plus important et célèbre livre, Par-delà nature et culture (2005), devenu un texte de référence4,5. |

四つのオントロジーの体系 フィリップ・デスコラは、自然はそれ自体が社会的生産物であり、 彼が区別し再定義した四つの識別様式(トーテミズム、アニミズム、アナロギズム、ナチュラリズム)には、強い共通の人類中心的な参照枠があるということを 示すことで、自然と文化を対立させる二元論を超越しようとしている。したがって、自然と文化の対立は、純粋な社会的慣習にすぎないため、もはや意味を成さ ない、と彼は説明する。そして、これらの提案に基づき、彼が「関係性のエコロジー」と呼ぶものを構築することを提案している。これらの研究は、彼の最も重 要かつ有名な著書『自然と文化を超えて』(2005年)に掲載され、参考書として広く知られるようになった。 |

| représentation graphique des 4

ontologies Il s'agit d'une anthropologie non dualiste, en ce sens qu’elle ne sépare pas en deux domaines ontologiques distincts humains et non-humains, une anthropologie donc qui s’intéresse aux relations entre humains et non-humains autant qu'à celles entre humains. Cet aspect influence le nouveau courant anthroposémiotique fondé en 2010 par Béatrice Galinon-Mélénec. Philippe Descola effectue toutefois lui-même une double dichotomie, mais basée cette fois sur deux critères {physicalité/psychisme} et {identité/différenciation}, distinguant ainsi quatre « modes d’identification » parmi les sociétés humaines, qui sont le totémisme, l’animisme, l'analogisme et le naturalisme : ainsi les modes d’identification sont-ils des manières de définir des frontières entre soi et autrui6. |

4つのオントロジーの図式化 これは非二元論的な人類学であり、人間と非人間という2つの異なるオントロジー的領域を区別しない。つまり、人間同士の関係だけでなく、人間と非人間との 関係にも焦点を当てた人類学である。この側面は、2010年にベアトリス・ガリノン=メレネックによって創設された新しい人類記号学の流れに影響を与えて いる。 しかし、フィリップ・デスコラ自身は、2つの基準、すなわち「身体性/精神性」と「同一性/差異性」に基づいて二重の二分法を行い、人間社会における4つ の「識別様式」、すなわちトーテミズム、アニミズム、アナロギズム、ナチュラリズムを区別している。このように、識別様式とは、自己と他者との境界を定義 する方法である。 |

| Naturalisme Selon Philippe Descola, seule la société naturaliste (occidentale) produit cette frontière entre soi et autrui, en introduisant l’idée de « nature » qui sous-tend implicitement une représentation du monde reposant sur une dichotomie entre nature et culture. La nature serait ce qui ne relève pas de la culture, ce qui ne relève pas des traits distinctifs de l’espèce humaine, et des savoirs et savoir-faire humains. Alors que cette nature (le monde physique) est fondamentalement universelle (les mêmes atomes fondent l'ensemble de l'univers, les mêmes lois et déterminismes fixent et s'appliquent à l'humain et au non humain), la culture différencie elle l'humain du non humain, mais également les sociétés humaines entre elles. Selon Philippe Descola, cette distinction serait à la fois occidentale et récente, résultat d’une histoire particulière ; elle n'existe pas dans les autres sociétés. Elle fonderait la difficulté occidentale à appréhender ces dernières7. Le naturalisme, dit-il, « n'est pas simplement la croyance que la nature existe, autrement dit que certaines entités doivent leur existence et leur développement à un principe étranger aux effets de la volonté humaine. Typique des cosmologies occidentales depuis Platon et Aristote, le naturalisme produit un domaine ontologique spécifique, un lieu d’ordre ou de nécessité où rien n’advient sans une cause, que cette cause soit référée à l’instance transcendante ou qu’elle soit immanente à la texture du monde. Dans la mesure où le naturalisme est le principe directeur de notre propre cosmologie et qu’il imbibe notre sens commun et notre principe scientifique, il est devenu pour nous un présupposé en quelque sorte « naturel » qui structure notre épistémologie et en particulier notre perception des autres modes d’identification »8. C’est-à-dire que notre naturalisme détermine notre point de vue, notre regard sur les autres et sur le monde. Si notre société est naturaliste, d’autres sont animistes ou totémistes. |

自然主義 フィリップ・デスコラによれば、自然主義的な(西洋の)社会だけが、自然と文化の二分法に基づく世界観を暗黙のうちに前提とする「自然」という概念を導入 することで、自己と他者との境界を生み出している。自然とは、文化に属さないもの、人類の特徴や人間の知識や技術に属さないものだという。この自然(物理 的世界)は基本的に普遍的である(同じ原子が宇宙全体を構成し、同じ法則と決定論が人間と非人間を規定し、適用される)一方で、文化は人間と非人間を区別 するだけでなく、人間社会同士も区別する。フィリップ・デスコラによれば、この区別は西洋の、かつ最近の、特定の歴史の結果であり、他の社会には存在しな い。この区別が、西洋が他の社会を理解する上での困難の根源となっている。 自然主義とは、「単に自然が存在する、つまり、ある存在は人間の意志とは無関係な原理によってその存在と発展を遂げているという信念ではない」と彼は言 う。プラトンやアリストテレス以来の西洋の宇宙観に典型的な自然主義は、特定の存在論的領域、つまり、原因なくして何も起こらない秩序や必然性の場を生み 出している。その原因が超越的な存在に由来するものであろうと、世界の構造に内在するものであろうと、それは変わらない。自然主義は、我々の宇宙観の指針 であり、我々の常識や科学的原理に浸透しているため、ある意味で「自然な」前提となり、我々の認識論、特に他の識別方法に対する認識を構造づけるように なった。つまり、我々の自然主義は、我々の視点、他者や世界に対する見方を決定づけるのである。 私たちの社会が自然主義である一方、他の社会はアニミズムやトーテミズムを信奉している。 |

| Animisme Ainsi, l’animisme caractérise les sociétés pour lesquelles les attributs sociaux des non-humains permettent de catégoriser des relations ; les non-humains sont les termes d’une relation. Il y a donc une identité dans l'intériorité entre humains et non-humains, mais pas dans la physicalité. |

アニミズム このように、アニミズムは、非人間的な存在の社会的属性が人間と非人間的な存在との関係を分類することを可能にする社会を特徴づける。非人間的な存在は、 関係における用語である。したがって、人間と非人間的な存在の間には、内面的な同一性はあるが、物理的な同一性はない。 |

| Totémisme Le totémisme caractérise les sociétés pour lesquelles les discontinuités et identités entre non-humains permettent de penser celles entre les humains ; ainsi la différence des uns – des espèces entre elles – est synonyme de la différence des autres – des clans entre eux. Pour ces sociétés il y a une identité à la fois dans l'intériorité et la physicalité des groupes d'humains et de "leurs" correspondants non-humains : le clan s'assimile alors à son totem, à la fois à son esprit et à ses attributs physiques. Les non-humains sont ainsi des signes, des témoignages, de la variété humaine. |

トーテミズム トーテミズムは、非人間間の不連続性や同一性が人間間の不連続性や同一性を考えることを可能にする社会を特徴づける。つまり、あるもの(種間)の違いは、 他のもの(氏族間)の違いと同義である。こうした社会では、人間集団と「彼ら」に対応する非人間集団の、内面性と身体性の両方に同一性がある。つまり、一 族はトーテム、その精神と身体的特徴の両方に同化される。非人間は、人間性の多様性を示す象徴、証となる。 |

| Analogisme L'analogisme se caractérise lui par une discontinuité à la fois des intériorités et des physicalités des humains et des non-humains. Les sociétés où l'analogisme est présent, se caractériseront alors par des systèmes fortement dualistes. |

アナロギズム(アナロジズム/類似主義) アナロギズムは、人間と非人間の内的側面と物理的側面の双方の不連続性によって特徴づけられる。アナロギズムが存在する社会は、強い二元論的システムに よって特徴づけられる。 |

| https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Descola |

☆四つのオントロジーの体系の応用問題

実験 動物を含めて、日本の社会における人間と動物の関係について、ディスコラが描く4つの象 限にあてはまる動物の世界には、どのようなものがあるでしょ うか。まず身体性の類似(+)においても内面性の一致(+)においても際立ったものは、例えばディズニー映画『ファインディング・ニモ』にみられる動物の 社会をテーマにした子供向けのアニメーションの世界です。冒頭のゲーリー・ラーソンの風刺漫画を思い起こしてください。そして、身体性の類似(+)をもち ながらも内面性には共通性がない(−)ものが本研究でとりあげている実験動物の世界です。他方、身体性はまったく共通点をもたない(−)が、内面性には類 似点(+)を認めるものはペットの世界です。最後に、身体性(−)も内面性(−)をもちあわせないものが食肉にされる動物です。なぜならスーパーマーケッ トの食肉コーナーできれいに包装された肉を見ても、誰も動物の原形を想起する人はいないからです。

存在様式に関するディスコラの解釈によると、現代社会 のなかで動物は、それぞれ自然主義(ナ チュラリズム)、アニミズム、トーテ ミズム、そしてアナロジズムのすべてのアイデンティフィケーション(=同定化/同一化)に該当します。自然主義にもとづく研究対象である実験動物は、自然 科学とい う枠組みの中でデータを産出するモノでしかありえません。ここでの〈自然〉とは、全体性を表象するものではなく、部分的真理としての〈自然〉に他なりませ ん。

近代論者である神経生理学者の実践は、〈自然〉の意味 産出に関わることであり、それは純化 (purification)というプロセスをおこなうことで す。その点では人類学者も同様の活動をおこなっています。実験動物から〈自然〉の真理を引き出すためには、真理を保証するための社会的なゲームの規約の手 続き、つまり倫理委員会、客観性の担保、査読制度という社会性に根ざした正当化の文脈が不可欠です。神経生理学者は、現代社会の純化 (purification)という真理ゲームのプレイヤーの一人と言えます。

★アルジルダス・グレマスの「意味の四 角形」

言語学者のアルジルダス・ジュリアン・グ レマス(Algirdas Julien Greimas, 1917-1992)は、意味 論研究(1992)において、特定のテクストのある項目に注目すれば、そのテクストに明示されていない項目が 何であるかを予測発見することを可能にする「意味の四角形」(semiotic rectangle)という論理的図式を考案した[図1.]。まずある意味体系Sにおいて、 s1とその反対の意味をもつs2を反対の関係にとれば、すなわちグレマスによれば「相反する意味素に分節」すれば、それぞれに対応して矛盾する意味である ‾s1(s1ではない)と‾s2(s2ではない)[→図中ではこれをSの上部に−が引かれた表記形で示している]が、同じく反対の関係として存在すること を示唆することができる。否定の否定は肯定であるから、s1と‾s2、s2と‾s1の間には含意関係がなりたつ。大文字で書かれたSは相反するs1とs2 を分離と接合という二重の関係によってs1とs2を複合的な意味として再定義され、〜SはSと矛盾するものとして、すなわち「意味の絶対的な不在として」 対立することになる(グレマス 1992:156-8)。すなわちひとつの項目を取れば、その一 方は反対の関係と含意の関係という2つの要素が並び、2つの対角線の要素は矛盾の関係で構築される というものである。これによって一つの項目が決まると他の項目も自動的に決まり、特定のテクストにある一つの項目に注目すれば、テクストに明示されていな い項目が何であるかを予測・発見することができるというのが、グレマスの主張である(→より詳しくは「意味の四角形」をご覧ください)。

★レヴィ=ストロースの「野生の

思考」の隠喩、換喩関係(→「レヴィ=ストロース「自然と文化」の読解」)

『野生の思考』(フランス語:

La

Pensée sauvage)は、人類学者クロード・レヴィ=ストロースによる1962年の構造人類学の著作である。

【概要】

「野生の思考」

レヴィ=ストロースは、(植物の三色スミレを意味する)"la pensée sauvage

"つまり「野生の思考」あるいは「野蛮人の心」が特定のタイプの人間の個別の心ではなく、むしろ「飼いならされていない」人間の思考を指していることを明

らかにしている:「本書では、未開人の心でも、未開あるいは古風な人間の心でもなく、むしろ、見返りを得る目的で栽培されたり家畜化されたりした心とは異

なる、飼いならされていない状態の心である」。

レヴィ=ストロースが主張するように、野蛮な思考は絶えず構造を収集し、それが利用できるところであればどこにでも適用する。科学的思考がエンジニアに代

表されるように、疑問を投げかけ、最適な、あるいは完全な解決策を設計しようとするものであるとすれば、野蛮人の思考は、手近にあるあらゆる材料を使って

ものを構築するブリコルールに似ている。

レヴィ=ストロースの多くの例のひとつに、オーストラリアの2つの集団、アランダ族(Arrernte people)

とアラバンナ族(Arabana

people)の関係がある。アランダ族には複雑な婚姻制度があり、す

べての人々を2つのグループに分け、それぞれのグループ内で4つの段階に分けている。この制度では、子供たちがどこに住み、どのように結婚するかを定めて

いる。アラバンナ族は結婚に別のシステムを用いているが、転生した霊の性別と所属を決めるのに、なぜかアランダ族の結婚システムを利用している。この構造

は、その基体から独立して一定の経済を生み出す能力があるために、借用され、転用され、流用されているのである。

【トーテミズム批判】

レヴィ=ストロースは(前作『トーテミズム』からの議論を引き継いで)、トーテミズムの概念が特定の構造的関係を恣意的に優先させていると批判する。彼

は、より大きな集団の中で、より小さな集団が植物や動物との同一性を通じて自らを区別するというトーテミズムの現実を認めている。しかし彼は、トーテミズ

ム社会が、カーストに基づいて人々を分断する社会とは根本的に異なることを否定する。トーテムは、より大きな集団の中で必要な区別を作り出すための、もう

ひとつの方法に過ぎないと彼は主張する。こうした区別は、多かれ少なかれ実際的な意味を持つかもしれないが、究極的には次のようなものである。

トーテミズムは、「未開言語」で十分に形式的に表現されているが、非常に単純な変換を行うだけで、未開とはまったく逆のカースト制度の言語でも同じように

表現することができる(→複雑なシステムもバイナリーな構造から構築されるという世界観/バイナリーシステムのオートマトンあるいは自己生成)。このこと

はすでに、われわれがここで扱っているのが、その特徴的な性質によって定義することができ、世界の特定の地域や文明の特定の形態に典型的な、自律的な制度

ではなく、トーテミズムとは正反対の方法で伝統的に定義されてきた社会構造の背後にさえ見出すことができるやり方であることを示すのに十分である(→我々

はみんなトーテミストというテーゼ)。言い換えれば、トーテムと同一視する操作は、社会の目的のために構造(例えば、観察された動物間の差異)を再適用す

る根本的なプロセスにとっては二次的なものである。

★ディスコラの「4つのアイデンティフィ ケーション」の哲学的含意

図之拾は、ビベイロス・デ・カストロ(1998)による西洋の形而上学とアメリカ先住民のパースペ クティズムの位置づけを、アルジダス・グレマスの意味の四角形を使って整理し表現したも のです。ここでは西洋近代の理性概念もアメリカ先住民のアニミズムも思考様式としては形而上学的な観念論の相対 性に位置 づけられます。それらは多文化主義(multiculturalsm)つまり、それぞれの文化に対応する認識論として理解することができます。ビベイロ・ デ・カストロは、そのような認識論を根拠づけている確固とした複数の自然界があると主張して、それをマルチナチュラリズム (multinaturalism)と呼びます(→出典)。

図之 拾壱をご覧ください。フィリップ・ディスコラやビベイロス・デ・カストロがつかう「存在論(ontology)」は、しばしば、先住民 がもつ環境に関する認識論すな わち〈文化〉にすぎないのではないかという批判があげられます。しかしながら、社会の存在様式とは、その人たちが住まう自然環境とそれについての理念的思 考すなわち形而上学(メタフィジカ)とのセット、あるいはハイブリッドとして理解することができれば、それは認識論と相互補完関係をなす自然環境そのもの すなわち人間と動物の存在論的根拠になりえると言うことはできないでしょうか(→出典)。

+++

リ ンク

文 献

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099