若き日のチャールズ・ダーウィン

On young Charles

Darwin and the poeple of the Tierra del Fuego

水彩画[部分]1840年当時/解説 池田光穂

要旨

本論文はチャールズ・ダーウィン『ビーグル号航海記』にみられる南アメリカ南端のティエラ・ デル・フエゴ島における先住民ハウシュと博物学者の邂逅に関する文化人類学的分析である。まず人類学におけるフィールドワークの特徴について述べ、その基 本的な考え方をおさえた。次にダーウィンの伝記的事実と当時のフィールドワークの理念をなした博物学の伝統について解説した。そして、ダーウィンが生きた 英国の当時の社会状況をフィールドワークの基盤をなす探検航海の性格づけと関連づけて紹介する。ビーグル号の探検におけるハウシュとダーウィンの関係は、 人類学のフィールドワークにおける3つの要素、(1)長期滞在、(2)現地語習得、(3)参与観察、のうち二番目の要素が欠けたものであった。ダーウィン のフィールドワークにおいて現地語習得が欠けている理由は、ダーウィン進化論に通底する実証主義的実践とは別の、人類学的発想や実践の系譜である布教や先 住民弁護という伝統に根ざすものであることを指摘した。

目次

キーワード:ダーウィン、『ビーグル号航海記』、フィールドワーク、実証主義、ハウシュ(先住民族名)、現地語習得

初出:ダーウィン『ビーグル号航海 記』におけるフィールドワーク,『文学部論叢』,第77号,Pp.45-71,熊本大学文学会, 2003年3月(→著作一覧)

++++++++++++++++++++++++++++++++++

1.はじめに——遭遇の意味——

++++++++++++++++++++++++++++++++++

1884年、エドワード・バーネット・タイラー卿(1832

—1917)は、オックスフォード大学の初代人類学教授に就任する。それゆえにタ

イラーはイギリス「人類学の父」と呼ばれてきた。さてそれに遡ること約半世紀、タイラーが生まれた年の暮れの一二月一七日、『種の起源』の著者で生物進化

論の父と、後に呼ばれるようになるチャールズ・ロバート・ダーウィンは、英国軍艦

ビーグル号から南アメリカの最南端のティエラ・デル・フエゴ島に到達し、

先住民——以下フエゴ島民と呼ぶ——とはじめて接触した。ビーグル号がイングランドのダヴェンポート港を出港してほぼ一年がたった時のことである。

本論文では、ダーウィンの『ビーグル号航海記』に登場する現在では同化し固有の文化を「消失」したと言われている先住民ハウシュ(the Haush)ついての

記録と、その記録が今日の我々にもたらす意味について考える。ここで取り上げる議論は、人類学の誕生以前の物語である。もしタイラーの教授就任をイギリス

における人類学の公式の開始時期として意味づけるとしたら、ここで述べる内容は、その誕生の半世紀前の出来事であり、人類学を学ぶ人には不要な説明である

と読者は思われるかもしれない。人類学という学問にとって異文化の「他者」は不可欠な存在であると言われてきて。そして人類学の黎明期にはこの「他者」は

西洋文明から遠く離れた「未開の野蛮人」と呼ばれる人たちであった。なにゆえに彼らが人類学の研究対象となったのか。それは文明からもっとも遠く離れた

(と思われていた)人たちだからである。

ダーウィンが接触した先住民たちは、この一九世紀の前半に初めて西洋文明人と出会ったのではなかった。すでに一六世紀後半から断続的に接触があり、また

断片的な記録が残されている。初めての経験をしたのはフエゴ島民ではなく、彼らのとの接触の様子を描いた若干二二歳のダーウィンその人にほかならなかっ

た。しかし、この接触は一九世紀の進化論の議論にとって大きな意味をもっている。実際、ダーウィンとフエゴ島民の接触の経験は、それ以降のダーウィンの著

作や思想そのものにさまざまな影響を与えたと言われている。

ダーウィンによると、フエゴ島民は、いまだ文明に浴していない野蛮の段階にいる人たちであり、彼らの野蛮なさまざまな「悪い習慣」を放棄しないかぎり

は、自ら滅びることを運命づけられた人たちであった。事実ダーウィンの予言どおり、人類学的資料という観点からは、その文化を継承する人たちは同化ないし

は「消滅」したことになっている。このもはや現在の地球上には「存在」しない人たちについて記されている『ビーグル号航海記』の記録が、はたして今日の人

類学を勉強する君たちどのような意味があるというのだろうか。

まず、その前にダーウィンがどのような人であり、彼が生きた時代がどのような社会であったのかについて知る必要がある。

________________________________________________

________________________________________________

チャールズ・ロバート・ダーウィンは一八 〇九年二月一二日イングランドのシルズベリーの比較的裕福な家に生まれた。チャールズの名は生まれる 数年前になくなった叔父、そしてロバートの名は父から授かった。父ロバートは医師でチャールズにとってうるさい頑固親父のようであった。ダーウィンの伝記 を書く者は、凡庸な父ロバートよりも、父方の祖父で医師、博物学者、詩人のエラスマス・ダーウィン(1731—1802)と母方の祖父でイギリスの製陶業 の刷新者であるジョシュア・ウェッジウッド(1730—95)の名前を必ずあげる。とくにエラスマスは医師を開業する傍ら、当時の啓蒙的知識人の集まりで あったルナ・ソサエティー(今日の学会のようなもの)を創設し、生物進化について考えをまとめた『ズーノミア』をはじめ一連の著作を表した一八世紀の中盤 から終わりにかけて活躍した大博物学者であった。チャールズの生物進化への関心も祖父の影響のもとにあった。

さてチャールズ・ダーウィンの伝記を読む、ごく普通の凡人——私の事だが——は、その青少年期の行状を知り、なにかしら心が安まる気がする。というのは

彼は決して出来の良い子どもではなかったからだ。学校では怠け者で勉強でも覚えが悪いという評判の少年だった。彼の特技は、鳥を石で撃ったり、野山を掛け

歩くことであり、無類の犬好きであった。勉強で唯一好きなことは、シェークスピアの歴史物やバイロンやスコットなどの英国詩や古代ローマのホラティウスの

詩歌であった。彼の科学への憧れは、野山を掛け歩きさまざまな生物を捕まえたり観察することであり、また兄のエラスマスの化学の実験の手伝いをすることか

ら始まった。

一六歳の怠け者のチャールズに業を煮やした父は、彼を役に立たない学校から辞めさせて、家庭で教育を授けると同時に家業である医療の実務経験につかせ

た。チャールズがそこそこ医業をこなせることがわかると父は、エジンバラ大学の医学校に彼を入学させた。彼の兄はケンブリッジの医学校で優秀な成績で学業

を続けていたので、父は弟のチャールズを一緒に住まわせ勉強を続けさせた。しかし、ここでもまたチャールズは怠け者で、授業にだけは出席するが、その関心

はいよいよ博物学——この原語のナチュラル・ヒストリーは文字どおり自然史のことである——に傾斜していった。この頃、チャールズが文字どおりハマったも

のには博物学の読書——彼の愛読書はギルバート・ホワイト師『セルボーン博物誌』——であり、エジンバラの自然史博物館であり、帝政ローマ期の大博物学者

の名前にちなむプリニアン・ソサエティーという科学サークルでの聴講や発表であった。とくに、動物の剥製づくりを解放黒人奴隷のジョン・エドモンストン

(John

Edmonstone)から学んだことは重要である。エドモンストンの出身地は南アメリカのガイアナで、英国は国内での奴隷交易をおこなうことを一八〇七

年以降禁じており、二五年当時の彼はエジンバラの医学校で剥製術を医学生たちに教えており、ダーウィンはそこで彼に知り合うことにある。ダーウィンは、エ

ドモンストンから出身地の熱帯の南アメリカについてさまざまなことを聞いたという。これが、後にビーグル号での航海を決意する最初の動機になったことは十

分に考えられうる。

博物学にかまけ医学に専念しなかったダーウィンはとうとう二年後の一八二七年四月に医学校を退学し、故郷のシルズベリーに戻る。父は再びの息子の怠業に

業を煮やし、次に息子に神学を学ばせることにした。同年の一〇月にケンブリッジ大学のキリスト・カレッジで勉強することになる。しかし今度の決定はダー

ウィンを喜ばせた。聖職者になり田舎で生活することになれば、思い切り博物学の勉強に専念することができるからだ。もっとも生来の怠け癖がこれで治るわけ

でもなかったが、昆虫採集——とくに甲虫——に熱を入れあげた。なにしろで甲虫採集にかまけて、ガールフレンドに振られてもダーウィンは気にすることはな

かったという。またほとんどあらゆる自然科学に通じていたケンブリッジ大学植物学教授であったジョン・ヘンスロウ師(1796-1861)、ならびにダー

ウィンとはエジンバラ大学で知りあい当時(二七年)開学したばかりのロンドン大学で動物学を教えていたロバート・グラント教授(1793-1874)との

親交を深めていた。とくにヘンスロウ師への私淑は著しく、かつてチャールズ・ダーウィンの名前より「ヘンスロウ師と歩く男」ということを有名を馳せたとい

う。

そして勉強の甲斐あってケンブリッジの神学部を四年後の一九三一年四月に卒業した。この時期に読んだ本の中で後の彼による探検に影響を与えた二冊の書物

とは、ひとつはイギリスの天文学者ジョン・ハーシェル卿(1792—1871)の『自然哲学の研究における予備的考察』と当時ヨーロッパで最も著名だった

アレキサンダー・フォン・フンボルト(1769—1859)による七巻におよぶ学術探検記『一七九九年から一八〇四年におけるアメリカの赤道地帯への旅行

についての個人的記録』であった。もちろん、これらの書物を読んだ時点で、ダーウィンは一年も経たないうちにビーグル号で四年一〇ヶ月にわたる探検航海に

出ることを知るよしもなかった。

________________________________________________

________________________________________________

さて、ダーウィンが青春時代を送った当時 のイギリスとはどのような時代であったのか。このことを把握しておくのは重要である。なぜなら、社会 が経済的発展するとともに、その社会の発展を促すために科学の振興が奨励され、科学はその社会的バックアップによって、予想もしていなかった——したがっ て必ずしも政治や経済による要請に反映するわけではない——新たな科学を生み出すからである。

一七世紀後半に飛躍的成長をとげる産業革命によって社会の工業生産の速度は日々増しつつあった。一八二五年には工業用の石炭を運ぶ鉄道を嚆矢として、三

〇年にはマンチェスターとリバプールが鉄道で繋がった。英国の工業化は、新興の資本家(産業ブルジョアジー)の社会的発言力を高め、一八三二年には貴族以

外にも被選挙権が与えられることなった。この結果、男性労働者の選挙権を求めるチャーチスト運動がその数年後から始まる。社会の経済的発展は、やがて国際

的な地位を発展させるために、それまでの重商主義政策(後述)を放棄し、自由貿易政策を推進させることになる。英国が一九世紀初頭に奴隷交易を廃止しよう

とするのは、自由な政治体制のもとで社会を発展させようとする政治思潮の到来を意味していた。

他方、ヨーロッパ西岸の国際政治においてフランスのナポレオンは、トラファルガーの海戦で英国本土への侵攻は断念したが、一八〇八年以降スペインに侵攻

した。このことはスペインの新大陸における植民地統治機能に不調を来たし、同時に独立運動がさかんになり、一九世紀の前半に多くの中南米の国々が独立する

ことなった。イギリスは一七世紀以来東インド会社の経営を通して植民地統治を進めており、一九世紀中頃にはほぼインドの植民地化を完了した。一八三七年に

はビクトリア女王が即位し、イギリスは黄金の一九世紀を迎えようとしていた。

イギリスの一九世紀の世界覇権の確立にとって、海外の情報を把握することはとりわけ重要であった。その意味を考えてみよう。イギリスよりも数世紀先立っ

て世界覇権のイニシアチブを握っていたのはスペイン・ポルトガルであり、それらの植民地は主に中南米地域であった。これらの地域への植民は、まず先住民へ

の軍事的征服、カトリックへの改宗、ならびに先住民労働力に依存した植民地の建設という三つのプロセスからなっていた。新大陸は、それまでヨーロッパには

知られていなかった未知の土地(ティエラ・インコグニダ)であり、すべてが未知の経験であった。先住民がどのような生活をし、何を考えているのかというこ

とは関心の埒外であった。唯一、先住民の改宗に携わっていた宣教師たちが、その必要性から先住民の知的世界に関心をもち、さまざまな形でその情報を蓄積し

ていた(もちろん宗教的異端を排除するのが主目的だったが)。また、その貿易事業も王室が独占していた。

他方それらとは遅れて、アジア地域を中心に植民政策をおこない一七世紀前半に、その黄金期を迎えたオランダや、イギリスの植民政策はスペイン・ポルトガ

ルの植民政策とは異なっていた。もともとは商人仲間が共同で貿易事業をおこない利益を分配するという方式がおこなわれていたが、一七世紀以降、両国はそれ

らの組織を統合した東インド会社をそれぞれ別々に設け「特許状」という権力を与えた。この特許状は、今から考えると非常に強力なもので、貿易の権利のみな

らず、海外での法的行為、密貿易の処罰、貨幣の鋳造、さらには条約締結や戦争の遂行などの権利すら与えていた。つまり会社というよりも、東南アジアにおけ

る貿易独立国家という性格をもっていた。東インド会社は、香料にはじまり綿花、藍、コーヒー、紅茶などの商品作物の交易をおこない、ヨーロッパ内における

国家間の貿易により自国の利益をあげるという方法をとっていた。このような経済政策は重商主義と呼ばれる。重商主義は金銀の貴金属貨幣を増やすことをもっ

とも至上の価値として、多国間との貿易において商品を安く仕入れ、高く売ることで、貨幣の蓄積を増やすことができると考えた。重商主義では、農業や工業生

産よりも商業のほうが効率のより利益の増殖、つまり蓄積貨幣を増殖すると考えたのである。重商主義によれば、取り扱う商品の独占し、国家間の貿易における

関税をとり、自国の交易商品を保護することが至上命題になる。ところが一八世紀末のヨーロッパでの産業革命以降、このような考え方が次第に放棄され、自国

の工業生産性を増加し、国際間の自由交易を促進させるほうが、利益をより多く増やせるという資本主義の古典派とよばれる経済思潮が優位にたつようになっ

た。

ヨーロッパのこのような世界認識の時代に、地球の果てまで探検隊を派遣するということの意味は、はたしてどのようなものであったのだろうか。すでに財産

の獲得と布教にあった大航海時代は終わっていた。一七世紀後半から一八世紀前半は、科学的探検になっていた。そこでの探検家の仕事は、現地での細かい風物

を記述することのみならず、正確な地図や海図を作成し、来るべき海外交易のための基礎資料を提供することにあった。イギリスの探検家ジェームズ・クック

(James Cook,

1728-79)は一七七二年から七六年に太平洋を中心とした島々や海峡についてヨーロッパに新たな情報を提供した。また地球の南に広がる広大な南方大

陸(テラ・アウストラリス)の未知の大陸の存在を否定し、かわりにオーストラリア大陸の存在を報告した。他方、アフリカでは、一八四〇年ロンドン伝道協会

から派遣された医療伝道師のディビッド・リビングストン(1813-73)は、ベチュアナランドに伝道所を開設し、その後、内陸への布教を目的にして三回

の探検をおこなっていた。

James Cook, 1728-79

________________________________________________

________________________________________________

ダーウィンがビーグル号で探検に出たと き、一七世紀後半より海賊行為などは激減し、世界周航の航海術は確立したものとなっていた。ビーグル号 は、ダーウィンの乗船に先立ち、一八二六年にフィリップ・キング船長の英国海軍アドベンチャー号とともに南アメリカ沖の海図作成のための航海に出帆した。 この時のビーグル号船長ピンゲル・ストークスは一八二八年ティエラ・デル・フエゴ島で自殺し、かわりにロバート・フィツロイ(1805-65)が船長とな り、測量航海の任務を引き続き遂行したという。このとき、フエゴ島民と乗組員との間に諍いがあり、軍艦のボートが盗まれた。フィツロイは、懲罰行為として 島民の何人かを人質として船に捕らえたらしい。さらに、真珠貝のボタンと交換に一人の少年——後のジェミー・ボタン(イギリス人から付けられた名前で交換 された「ボタン」の名前をもらっている)——ならびにフィエギア・バスケット(これもフエゴ島と「籠」の語呂合わせを想像させる)という少女を、そのまま 乗船させ一八三〇年イギリスに連れ帰っていた。最終的に成人男性二名と、ボタンとバスケットの四名がイギリスに上陸したのだが、あいにく男性の一人は天然 痘で死んでしまった。残った男性の一人がヨーク・ミンスターである。

Robert FitzRoy(→「ビーグル号航海記」)

フィツロイ船長のビーグル号は一八三〇年にイギリスに帰還する。ダーウィンの述懐によると、フィツロイは自費において船を雇っても生き残った、ボタン、 バスケット、ミンスターの三名のフエゴ島民を帰還させたかったようで、それは、イギリス海軍が一八三一年の暮れからの二度目の航海計画にフィツロイを船長 に任命する前のことであった。フィツロイは、二回目の航海の後にダラム市議会議員やニュージランド総督に選ばれるが、政治のほうは苦手であったようで、む しろ気象観測などの自然科学の分野に長けていた。彼は、フィツロイ式バロメーターを考案したり気象観測の研究に通じていた。後年は新聞に天気予報を掲載す るという今日の先駆けのようなこともおこなった。フィツロイは二回目の航海の船長に任命された時、博物学(=自然史)の研究者を乗船させ、自分の任務であ る南米の沿岸測量の任務のほかに、周辺の博物学的調査に従事させようと計画した。この計画は、イギリス海軍のものではなく、フィツロイ自身の考案によるも のであり、また乗船する博物学者は無給という条件であった。

ダーウィンは先に述べたように一九三一年四月にケンブリッジ大学を卒業した後に、フンボルトの探検記を読み感銘をうけ、アフリカ北西岸沖にあるカナリア

諸島への博物学探検旅行の計画をヘンスロー師に打ち明け、ヘンスロー師は地質学のアダム・セジック・ケンブリッジ大学教授に教えを乞うようにアドバイスし

ていた。八月の末にダーウィンはフィツロイ船長から正式に、ビーグル号での探検航海に誘われた。ヘンスロー師はダーウィンにこの航海への参加をつよく勧め

た。父ロバートは、この計画への参加に難色を示したが、母方の叔父で後に彼の舅(=妻の父)となる二代目ジョシュア・ウェッジウッドの助言で、航海への参

加への同意が得られた。しかしてこの年の暮れのクリスマス後の一二月二七日ビーグル号はイギリスのダヴェンポート港を後にしで四年以上の航海に出た。

________________________________________________

________________________________________________

ビーグル号は一年後にフエゴ島に着く前 に、ビーグル号の寄港地であった、ケープ・ベルデ諸島を経由してブラジルのサルバドール(バイア)、リ オデジャネイロ、モンテビデオ、ブエノスアイレスをパタゴニア沿岸、およびフォークランド諸島(マルビナス)を探検している。アルゼンチンのパタゴニアで は、一八二九年からはじまったファン・マヌエル・ロサス将軍独裁の時代であったが、彼の軍隊はパタゴニアでの先住民の反乱により、実質的に戦闘状態にあっ た。ダーウィンは、ここでパタゴニアの先住民たちがおこなう奇妙な儀礼祭祀などに参加するが、先住民が遅れた文化(=文明)の中で取り残されていることを 認めている。他方で、先住民と戦う兵隊たちの間は、奴隷出身の黒人、すでにロサス将軍に帰順した先住民、さらにスペイン人との著しい混血状態にあった。ま た、パタゴニアの平原には牛の放牧に従事する白人と先住民との混血ガウチョが生活していた。ガウチョたちが使う、三個の堅い粘土玉を皮で包み振り回して牛 の足に絡ませて使う道具ボーラや、秀逸な乗馬の技術は、もともとは馬を知らなかったパタゴニア平原の先住民たちにも十分に行き渡っており、実質的に人間の 混血のみならず、文化要素も激しく混淆したような状態にあった。

ダーウィンはパタゴニアにおいて独裁政権と敵対し抵抗している先住民の実態は軍隊の情報を通してしか知らなかった。なぜなら彼の情報源は、混血の著しい

兵士たちと軍の士官からであり、実際に接触したのは先住民は政権の側に「帰順した先住民」——新大陸では先住民の政治体制勢力への帰順を「平定=平和化」

という都合のよい言葉でその暴力性が隠蔽されてきた——たちだったからである。ダーウィンは、このアルゼンチン国内での平定作戦が、先住民に対する一種の

殲滅戦であることを知っていたし、そのことを残忍で好ましくないとも記している。しかし、他方で生活水準の悪さによって「文化が進まない」ゆえに、我々と

同じ人間である彼らをして「嫌悪すべき」存在になり下がっていると、ある種の諦めをもって眺めている。パタゴニアでの経験は、ダーウィンがそれまで書物を

通して学んできた「野蛮人

savage」像を確認するものであったが、南アメリカ大陸最南端の外れにあるティエラ・デル・フエゴ島で出会うフエゴ島民は、彼が抱いていた「野蛮人と

文明人の隔たり」が予想以上に大きいものであることを確認した意味で、それまでの彼の経験とは全く違った遭遇であった。

一八三二年一二月一七日ビーグル号は、フエゴ島のサンディエゴ岬を南下しながら西に舵をとり、グッド・サクセス湾に錨を降ろした。このとき陸地にいたフ

エゴ島民が船を躍り上がりながら追いかけながら奇声を発し、夕暮れにはみすぼらしい家に焚く火を見ている。翌朝フィツロイ船長は、彼らと「交渉する」グ

ループを派遣し、その中に青年ダーウィンも含まれていた。そして、一八二八年にこの島から「真珠貝のボタン」と交換され連れ去られた少年ジェミー・ボタン

もまた上陸隊のメンバーに含まれていた。

ダーウィンが接触したのは、ハウシュと呼ばれ、マネケンクン(Manekenkn)と自称していた人たちで、この人たちは言語的にはより近いオナ

(Ona)あるいはシェルクナム(Shelknam)と呼ばれるより大きな民族集団と祖先を同じくしていた。しかしダーウィンの記録によるとオナは東岸の

山岳地帯を越えてハウシュの居住地帯に侵入ししばしば襲撃を企てていた。ダーウィンの記述によるとボタン少年はタケニカ(Takenika)と呼ばれるグ

ループに属していると記載されているが、言語グループとしてはやはりハウシュに属し、その民族の内部の出自集団の名称を指すものだと思われる。フエゴ島に

は、『ビーグル号航海記』にもあるように、ハウシュが棲むフエゴ島南東端よりも東側の海岸に帯状に広がり棲んでいたヤガン(Yahgan)を自称する人々

がおり、さらにその西北太平洋岸に沿ってアラカルフ(Alacaluf)と呼ばれる集団があり、これらの人々について情報が、ときに区別されながら、時に

ほとんど同じ野蛮人としてまとめて論じられている。もちろん、ダーウィンの言うフエゴ島民は、ハウシュをさす。これらの人々は、海岸では魚介類や海獣を、

また内陸においては大型鳥類やほ乳類を捕獲していた狩猟採集民たちであり、同じところに定住することはなく主に沿岸をカヌーで移動して生計をたてていた。

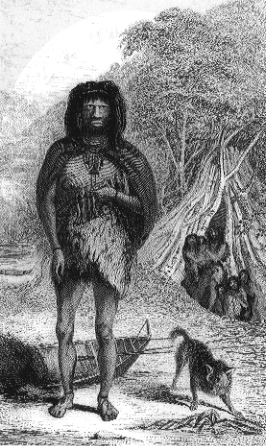

Charles Darwin was shocked to encounter their relatives in Tierra del Fuego, who appeared to him to be primitive savages.

フエゴ島民のほとんどの人は掘立小屋風の 家から遠巻きに上陸隊を見守り「長老」格の老人が上陸隊を迎えた様子が、ビーグル号に乗船した 画家に よって描かれ、『ビーグル号航海記』に収載されている。ダーウィンの記述によると、ジェミー・ボタンは島民たちのことばを理解できなかったらしく、通訳と しては役割をほとんど果たさなかった。。その変わりに上陸隊は身振り手振りでコミュニケーションをおこなっている。この接触の様子は、それにはるかに遡る 三五〇年前のコロンブスの探検や、およそ半世紀前のクックの探検における最初の接触(ファースト・コンタクト)とたいして変わらない。もちろんこれは人類 学の調査のレベル以前の問題で、むしろ歴史的記録の部類に相当するものである。なぜならダーウィンたちが想像する意味を相手の身振りから恣意的に都合のよ いように推察しているに他ならないからである。

ダーウィンにとってすべてが初めての野蛮人との遭遇であった。ダーウィンは、彼らの話し方、身振り、着ている衣類、態度や容貌を簡潔にではあるが、細か

く描写している。そして事実の後に、彼にとっての意味や解釈を短く添えるのである。この記録はとても印象的である。このことについて次節で引用しながら解

説を加えてみよう。

________________________________________________

________________________________________________

ダーウィンのフエゴ島民の最初の接触は次 のような言葉でつづられている。

「声の届く距離にわれわれが到着したとき、そこにいた四人の野蛮人たちの一人は迎えに進みでて、船つき場所を教えるのにひどくはげしく怒鳴 りだした。われわれが上陸すると、その連中はやや警戒しているようだったが、のべつにしゃべったり、非常に速く身振りをしたりした。私にとっては、どの男 の様子も、今までに見たこともないほどの不思議な面白い見物だった。蛮人と文明人の間にこれほど著しい隔たりがあるとは信じられなかった。人間には改善の 能力があるはずだから、この差は野獣と家畜との差よりもさらに大きい」(中、四八ページ)。【一部改訳】

「その老人は額に白い羽毛の鉢巻をして、それで黒い、ちぢれた、粗い髪を幾分つつんでいた。顔には二本の広い横棒を描いてあって、その一本 は鮮やかな紅色に塗られて、上唇から両耳に達しており、他の一本はチョークのように白く、前記の棒の上に平行しているので、まぶたまで塗りこめられてい た。……この連中はだいたい『魔弾の射手』のような劇の舞台に出てくる悪魔によく似ていた」(中、五〇ページ)。【要改訳】

ダーウィンは幾度も野蛮人たちとの違和感 をおもに視覚的表現を通して述べている。それらは、彼らのみすぼらしく奇妙な衣装や顔面の装飾であ る。これはファースト・コンタクトの時に「他者」である彼らと「自己」としての私たちを、もっとも際だたせる要素である。『ビーグル号航海記』の他の箇所 では、ヨーロッパの宣教師たちは顔や四肢への刺青を野蛮の表象としてつねに嫌悪しその習慣を止めさせようとしたことに述べているが、初期の人類学の記録に はこれらの刺青のデザインについての非常に事細かな記録が残っている。後になって我々は、よく目立つ野蛮の印(これを有徴という)が、いつしか今度は逆 に、文明人にとって野蛮を回顧するノスタルジーの対象となることに、気づくはずである。

しかし、このダーウィンの説明は、同乗し ている「文明化した」フエゴ島民と彼ら野蛮人が同じ人たちであったことを忘れている。とにかく、彼には文明人と 野蛮人の絶対的な距離の隔たりしか頭にない。それは、野蛮人の特異的な能力の差に現れる

「彼らは物まねがうまい。われわれが咳をしたり、あくびをしたり、あるいはなにか変わった動作をすると、彼らはすぐそのまねをした。……彼 らは、われわれが話しかけた語句の一つ一つの語を覚えていた。ところが、われわれヨーロッパ人はいずれも外国語の音声を弁別することが、どれほど難しい か、よく知っている。例えば、われわれのうちで誰がアメリカインディアンの言語で、三語以上の文句をそれについてゆくことができるのか。すべての野蛮人は 不思議なほど、模倣力をもっているとみえる。……またオーストラリア人は他人の歩き方をまねて表現し、またそのまねによって、正真の当人の判別ができるこ とが以前から有名である。この能力をどうして説明したものであろうか。これは野蛮な状態にある人々に共通したことであって、永らく文化(教養?)に浴して いる人々よりも、知覚を著しく実際に動かす習慣や、鋭敏な感覚による結果であろう」(中、五一ページ)【要改訳】。

模倣の能力のみならず五感の感覚能力が野 蛮人が文明人より優れているというこの種の記録は探検家たちに共通した印象であった。しかしこの記録 は、後にダーウィンたちが打ち立てる人間の種としての生物学的共通性の議論とは論理的齟齬を引き起こした。なぜなら一方で野蛮人と文明人の両者の間で感覚 力に差があると言い、他方で両者は同じ生物学的能力をもつと主張されたからである。そのため、人類学が誕生する一九世紀の最後の四半世紀から二〇世紀の初 頭にかけて、心理学者、医学者、そして人類学者たち——多くはその三つの役割を一人の人間が掛け持った——は、フィールドに出かけてさまざまな身体能力や 知能検査を含む心理的能力の調査に従事することになる。

「われわれの注意したところでは、この部族の言語はほとんど音節をなしているというに価しない。キャプテン・クックはそれをうがいをしてい る人にたとえたが、ヨーロッパ人ならば、これほどしわがれた、喉にかかる、舌打ちをするような音をたてて、うがいをする者はあるまい」(中、五〇ペー ジ)。【一部改訳要改訳】

他者の言語が奇妙に聞こえるのは、人間が もつ基本的偏見でありダーウィンも例外ではない。先住民の言語については、宣教師たちが布教の必要に 応じて現地語を学んだり語彙集をまとめたりしている。ダーウィンが指摘する言語には、その後、人類学者が本格的に調査するようになり——ハウシュを含むオ ナについては二〇世紀の最初の四半世紀に調査がなされている——隣接するヤガンの人たちよりも、パタゴニア南端に住んでいた先住民族テウエシュ (Teuesh)と言語学的には類縁関係が強いことがわかっている。ダーウィンが描写する「舌打ち」の発音とは現在の言語学においては摩擦音であり、「う がいをする」音とは口蓋垂という喉の一番奥の部分で声門化する音であり、非ヨーロッパ語には広くみられる発音の形式である。実際およそ一〇〇年後の人類学 者はオナ人の発音上の特徴を破裂音と軟口蓋音に特徴づけている。先に挙げたように視覚表象とともに、人間の主要なコミュニケーションの手段である言語活動 もまた、未開と文明を分かつ一つの特徴とされたのである。しかし、特定の言語の間に優劣があるという考え方は、これ今日では誤りとされている。

このように現在の文化人類学の水準から言えば、素人科学者による独断と偏見に満ちたものだと言えないこともない。しかしながら、ダーウィンは、ヨーロッ

パの文明人との隔たりにとまどいながらも、それらが先天的なものではなく、習慣の差によって現れる可変的なものとしてとらえていることに我々は注目すべき

である。人種差別的な偏見にみられるように文明人と野蛮人の間に移行不可能な壁があると彼が考えなかった理由は、先に述べたようにビーグル号に乗船してい

た三人のフエゴ島民の観察——英国人と共に生活することで野蛮人は文明化(=発達)するという事実——を通してであったと思われる。

________________________________________________

________________________________________________

ダーウィンの『ビーグル号航海記』をめ ぐって、ダーウィンの生い立ちや探検がおこなわれて時代背景、そして、ダーウィンが直接接触した「野蛮 人」の記録を通して、「人類学」以前のフィールドワークがどのような社会的状況のもとでおこなわれてきたかについて紹介してきた。この書物の読解は、した がって人類学について学ぶことには直接には繋がらない。

では今日においてダーウィンの『ビーグル号航海記』を読むことにいったいどのような価値があるのだろうか。私の意見はこうである。この書物から人類学に

ついて何かを学ぼうとするとそれは失敗する。しかし、どのようにして世界の果てまで西洋近代の人たちが敢えて危険な旅をして、人間を含めた異質な事物や風

習を「発見」しようとしたのか。その動機は何であったのか。そこから得たものはなにか。『ビーグル号航海記』は、そのことを考察するふさわしい一つの事例

であるということだ。

若き日のダーウィンが船出をしようとしている時、フランスの哲学者オーギュスト・コント(1798-1857)は人間の知識は神学的、形而上学的、そし

て実証的段階という三つの発展をとおして進歩すると主張して、彼の言うところの実証哲学に関する著述活動を続けていた。コントはこの作業をとおして社会学

と実証哲学を完成させようと目論んでいた。コントが夢見ていた思弁をダーウィンは、その脈絡とはほとんど関係なくそれを実践していた。それからおよそ一〇

年後社会運動家のフリードリヒ・エンゲルス(1820-95)は著作『イギリス労働者階級の状態』(1845)の中で、イギリスの労働者の中に共産主義革

命の担い手としての夢を仮託し、実際に彼らの生活を見聞きし、彼らと話し合うという経験を通して、悲惨な状況におかれている労働者の中に「新しい人間」の

誕生を見いだし、その確固たる意志と未来を見ている。これらの人々の精神の中に、世界と経験がどのように関連しているのだろうか。それは一九世紀の近代

ヨーロッパの知識人の中に、観察をもとにして理論を構築し、それを再び経験的事実から確認することを通して、理論が確かめられるという実証主義の精神であ

る。

だがこれらの活動の中における野蛮人の未来は彼らの関心の埒外であり、文明化が進めばいずれ滅びる人たちであった。この時期に、野蛮人について詳細な記

録を取り始めていたのは科学者ではなく宣教師たちであった。彼らは言葉を学び、語彙を増やし、人々と共に暮らす時間が増えるに連れて人々の文化の概観につ

いて報告をおこない始めた。その時に初めて、野蛮人の模倣の能力について、あれこれ想像力を働かすよりも、その実生活に関心をもちはじめ、また「うがいを

する」発音に驚嘆するのではなく、その発話の内容に理解を示し始めた。このような実践は、今日人類学においてフィールドワークとよばれているものにきわめ

て類似する。そして、これが人類学の始まりであると、読者に説明できればよいのだが、残念ながら事実はこれとは異なり、事情はもっと複雑である。

ダーウィンのフエゴ島民との接触してから半世紀後、のちに進化主義人類学とよばれる人類学理論がタイラーらによって始まったが、これらの理論的関心は

フィールドワークによってある種の事実を構築するということにはなく、ダーウィンの進化論を受けて、人間の社会の歴史的発展を進化論から説明するというこ

とにより力点が注がれた。このような理論的指向がつよくフィールドワークを通して実証が困難な進化主義的な歴史検討を放棄し、フィールドワークが理論を作

るのだという実証主義にもとづく科学を模範とする機能主義がイギリスの学界に登場するのは、ダーウィンのフエゴ島探検のおよそ一世紀後の一九二〇年代のこ

とであった。

初出情報:ダーウィン『ビーグル号航海 記』におけるフィールドワーク,『文学部論叢』,第77号,Pp.45-71,熊本大学文学会, 2003年3月(→著作一覧)

[ちゅうい: このページの情報は初期の草稿を使っていますので誤字脱字があります。その後の改訂ならびに正確な情報についてお知りになりたい方はご面倒でもオリジナル 文献をアクセスすることをおすすめします]。

要旨:

本論文はチャールズ・ダーウィン『ビーグ ル号航海記』にみられる南アメリカ南端のティエラ・デル・フエゴ島における先住民ハウシュと博物学者 の邂逅に関する文化人類学的分析である。まず人類学におけるフィールドワークの特徴について述べ、その基本的な考え方をおさえた。次にダーウィンの伝記的 事実と当時のフィールドワークの理念をなした博物学の伝統について解説した。そして、ダーウィンが生きた英国の当時の社会状況をフィールドワークの基盤を なす探検航海の性格づけと関連づけて紹介する。ビーグル号の探検におけるハウシュとダーウィンの関係は、人類学のフィールドワークにおける3つの要素、 (1)長期滞在、(2)現地語習得、(3)参与観察、のうち二番目の要素が欠けたものであった。ダーウィンのフィールドワークにおいて現地語習得が欠けて いる理由は、ダーウィン進化論に通底する実証主義的実践とは別の、人類学的発想や実践の系譜である布教や先住民弁護という伝統に根ざすものであることを指 摘した。

キーワード:

チャールズ・ダーウィン、『ビーグル号航 海記』、フィールドワーク、実証主義、ハウシュ(先住民族名)、現地語習得

オリジナル論文の目次

■最初の論文に掲げたエピグラフ

「どんなに特殊なフィールドワークのアクチュアリティにおいても、そのアクチュアリティと人類学的フィールドワークの表象との間には、ある 種の混乱した関係がある」 [Carrithers 1996:229]。

「自由にふさわしい言語というものがある。それらは響きがよく、韻律的で、音の調子のよい言語であり、この言語の演説は、はるか遠くからで も見分けられる」[ルソー 1970:154]。

■ 文献

その他の情報