総本家「イライザあるいはヴァーチャル・オードリー物語」

The Very very original web-page of the Story of Miss Eliza "Vitruality" Doolittle

総本家「イライザあるいはヴァーチャル・オードリー物語」

The Very very original web-page of the Story of Miss Eliza "Vitruality" Doolittle

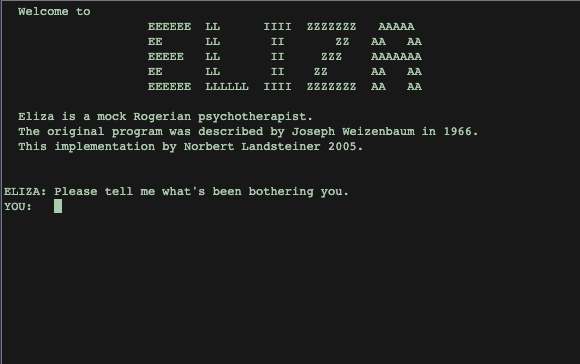

【宿題】まずは、イライザさんとの「対話」をお楽しみください(英語です)https://www.masswerk.at/elizabot/

【テーマと素材】

ディスコミュニケーションの理論の物語には2人のイライザという娘が登 場する。

1人目は1964年に公開されたハリウッド映画『マイ・フェア・レディ』の登場人物、イライザ・ドゥリトル(Eliza Doolittle)である。原作はバーナード・ショーの『ピグマリオン』だが、言語学者ヒギンズ博士(レックス・ハリソン)がイライザ(オードリー・ ヘップバーン)を、言語の矯正を通して淑女に仕立てあげてゆく物語である。見方によっては、社会言語学的応用の悪夢を描いた映画とも、あるいは、人間の外 面と内面のパラドクスを描く象徴的相互作用論の教材のようにも捉えられるものである。

ハリウッド映画公開の2年後にMITのジョセフ・ワイゼンバウムは、簡単だが、極めて興味深い簡単なコンピュータプログラムを作った。それ が女性の名前をもつイライザ(ELIZA)である。——もっともイライザの開発は1964年から始まり、また彼女のネーミングも映画の主人公に由来するの で、この2人の女性は双子の異母姉妹かもしれない。

イライザは現在でも稼働[=生きており?——プログラムは不死である]しており、女性にかつては年齢の話は禁句だったが、今は([現在の西 暦]マイナス1966)歳である。彼女の使用言語は英語である。

イライザは、私たちと英語をつかえば「立派に」 会話することができる。例えばこうである[実際の通信記録]。

関西弁ふうの講釈だとこうなるーー別のヴァージョン。(→出典:「イライザの父の怒り」)

……てな具合である。イライザは感情をもった存在ではなく、ただのコンピュータプログラムである。彼女[=それ]は、私が入力した文章から パターンを見つけだし、それにふさわしい反応をしているだけである。イライザは意味不明な場合は、Please go on. という。彼女は自動詞構文を見つけると、それはいつから起こったのかを聞くことがことがある。

プログラム上はイライザは、思考をして返事をしているのではない。返事をされた方[=人間]が、イライザに反応して真剣に答えてしまうので ある。

イライザと対話した多くの人は、イライザとの議論を真剣におこなったために、深い議論をしたと感じたり、場合によってはイライザにカウンセ リングをしてもらっているような気持ちになる。

しかし、イライザを部下との電子メールのチャットとして間違って彼[=彼女=イライザ]仕事の会話として使った場合があるそうだ[ノーマン 2004:255-257]。しかし、悲惨なことに、部下と話した上司は議論が迅速に進まないために、最後には激高してしまったというのだ。

ここから言えることはさまざまだが、おそらく少なくともこう言えるのではないだろうか。

人間は、知的にみえるコミュニケーションには、相手がなんであれ、知的に振る舞うということだ。

そして、そこには「情動」(ワイゼンバウムは怒り、ユーザーは真剣になり、そしてヲタは萌えるわけだ!)が伴っている。

【問題】

【1】人工知能研究などでは、このような対話の対象を知的なものとして取り扱う ことを「人格化 personification」と呼んでいるが、これは皆さんが使う言葉の意味において適切と言えるだろうか。皆さんが抱く、そう/いいえ/どちらでも ない、というすべての答えに、擬人化をどう理解し、どのように定義するかという問題が絡むはずだ。

【2】ここにみられるのは、コミュニケーションそれともディスコミュニケーションなのだろうか。機械や無生物とのコミュニケーションがそも そも可能であるかということを明らかにしてからでないと、この議論は堂々巡りをする。こういってよいだろうか。それとも、そのような議論を打ち壊す方途は あるだろうか。

【解説1】

イライザとの対話を、昔から哲学者や思索する人と滑稽に表現して、哲学者(思索者)が一人でぶつぶつ言うことと類比してみたくなる。イライ ザによって誰もが哲学することができるようになったと言うことができるだろうか。

しかしながら、イライザの産みの親である、ワイゼンバウム博士はもっと悲観的である。彼女が生まれてから10歳目の年すなわち1976年 に、父親である彼は『コンピュータ・パワーと人間の理性』(邦題は「コンピュータ・パワー」)という本を書いて、イライザとのコミュニケーションは底が浅 く、人間社会にとって有害だと批判している。

しかしさらに30年以上たった現在、ロボット研究などでは、イライザを信じてしまうことを前提にした研究が盛んである。まさに、邦訳のタイ トルのように、コンピュータ・パワーがどんどん肥大化し、人間の理性は以前と同じままか、衰退していると危惧する人もいる。

ゲーム脳というほとんど意味不明の非科学的な論難は別として、結局このようなコミュニケーション不全の生起と、身体を介した対人コミュニ ケーションである臨 床コミュニケーションの議論が重要視され、[内容の品質には優劣があるにせよ]その研究が今求められているのである。しかし、この人気は内発的な ものというよりも、「イライザ問題」というものが、対人コミュニケーション研究では十分に議論してこなかったことに起因する(cf. サイボーグとの臨床コミュニケーション)。仮想の[つまりイライザと同じような熱いまなざしで]ブレイクかもしれないことに、我々はまだ十分に自覚的では ないのだ。

【解説2】

リーブスとナス(2001[1998])の『メディアの等式』によると、人間はおよそさまざまなメディアに対してあたかも人格表象への反応 と同じように反応するということを、じつにさまざまな文献から示している。

社会的動物としての人間は、人格表象とメディア、あるいは非人格的表象などと簡単に対人的なリアクションをしてしまうことらしい。ただし文 献を読む限り、そのようにアクションするということで、そのすべての中身の中に人格表象をみようとみようとしたり、人格と非人格を単純に混同しているとい うわけではないことも事実だ。

もしリーブスとナスが、読者に対してこのような推論だけを期待しているのであれば、膨大な文献を渉猟して「この当たり前」のことを証明する 必要があったのか、私(池田)は計りかねる。【→メディア等式(media equation)文献資料集】

【解説2 plus】

ドナルド・ディヴィドソンは、他者とのコミュニケーションによる推論には、思考の三角測量が必要だと主張する【→命題思考とコミュニケーション】

【解説3】

ジョン・デューイ(1996[1925]:267)は、彼の経験主義(プラグマティズム)を説く際に、物的なものと人的なものを切り分ける やり方について(疑似問題として)批判し、物的なものや、人的なものは、両者がその相互作用のものから派生する概念であるものだと主張したらしい。

しかし、相互作用から派生する前の要素とは、物と人のことにほかならないので、このような説明は人を混乱に陥れる可能性がある。

【解説4】チューリング・テスト

アラン・チューリング(テューリングとも表記)[1912-1954]がTuring, Alan, “Computing Machinery and Intelligence”, Mind LIX (236): 433-460, 1950. という論文のなかで、次のようなテストに耐えれば、機械に知性があると言えると主張できるためのテスト。

具体的には、キーボードとディスプレイのような装置をつかって、文字情報のみで情報を交わし、被験者に相手が機械か、人間かをというのを告 げずに交信し、被験者が人間であると答えた場合、それは知的なマシンであると言えると、チューリングは主張した。

これは、このページにあるイライザ(ELIZA)のような知性をもつとは言えない幼稚なプログラムでも、被験者を「だます」ことが言えるの でこのテストはナンセンスだという主張がある。[→中国語の部屋のページを参照]

【解説5】

ジョン・サールの「中国語の部屋」問題

中国語を理解しない人(被験者)を部屋に閉じこめて分厚いマニュアルを渡す。分厚いマニュアルには、被験者の理解できない中国語が書いてあ るが、そのマニュアルには、「これこれの文字列(被験者にはかろうじて記号であることがわかる)には、これこれの文字列を書いてわたせ」と指示を受ける。

ここに中国人がやってきて、紙切れを箱の中に入れると、(マニュアルに従って)完璧な返事が返ってくる。このことを繰り返した中国人は「こ こには完璧に中国語を理解し、私とコミュニケーションできる人がいる」と思う。しかし、中にいるのは中国人を解しないただの人である。

このことから、導き出せることは、(1)コミュニケーションという機能と、意識は別物である。意識にはコミュニケーションという機能が不可 欠であると考えてはならない。(2)文章を組み立 てられるからと言って、その意味内容を理解しているとは限らない。統語論と意味論は別々の体系である。(3)チューリングテスト[→解説4を参照]で合格 できる程度の人工知能(サールの用語で「弱い人工知能」)は作ることが可能だが、意識をもつ人工知能(おなじく「強い人工知能」)は作ることはできない。 とサールは主張した。(これらの主張には反論もあるが、サールの「中国語の部屋」の思考実験とその状況は信じるにたる推論である)[→中国語の部屋のページを参照]

【解説6】

「新しいタイプのバーチャルリアリティなど、デジタルガジェットをラボ環境で試すと、いつも、ごくささいな設計の変更によって使用者の体験

が大きく変わることを思いしらされる。あるボタンが使いやすいかどうかなど、どちらでもいいような違いで使い方が根本的に変わったりするのだ。/たとえば

スタンフォード大学の研究者、ジェレミー・ベイレンソンが示したように、バーチャルリアリティの世界で自分を表すアバターの身長をかえると、社会的な自己

認識や自信が変化する。技術は我々自身を拡張するものであり、ジェレミーの実験におけるアバターのように、ガジェットをいじると我々のアイデンティティー

まで変化したりする。情報技術をいじると、どうしても、社会工学が絡んでしまうのだ。/そう言われると、こう思うかもしれない。「ブログやツイッターやウ

イキをよく使うのだが、その結果、私というものにどういう変化が起きるのか?」「対話の相手が『集団意識』なのだとすると、私は何なのだ?」と。このよう

にデジタル関連の技術は哲学的に深遠な問いを内包するものであり、そういう意味で、この技術を発明している我々は、スタンダップコメディアンや神経外科医

のようなものだ。そして近年の我々は、哲学者としてあまりにお粗末だと言わざるをえない。/コンピューターが人のかわりを演じ、人とやりとりするプログラ

ムを設計するのは、頭の片隅でいいから自分もプログラムの一種なのだと考えるようユーザーに求めることと同じだ。匿名の集団が編集をおこなうインターネッ

トサービスを設計するのは、人の集団とはきちんとした考え方を持つ一個の生命体であるとほのめかしているに等しい。/媒体の設計が異なると、人間性の発露

も変化する。我々が取るべき道は、群れ意識をなるべく効率的に醸成するものではないだろう。一人ひとりが知性を発揮できるようにすべきなのだと思う。/

「人とは何か」……この質問に答えられるなら、疑似的な人をプログラ厶してコンピューター内に作ることができるかもしれない。しかしそれは不可能だ。人で

あることと人を完全に理解できることは異なる。人であるとは、探求であり、神秘であり、根拠のない信念なのだ」(ジャロン・ラニアー

2010:17-18)。ーー『君はガジェットではないのだ』

【解説7】

若者のFBへの不人気は実名で参加することらしい。逆にTWやISGは匿名で参加できるからいいと若者は言うがプライバシー丸見えや探索可能なのはどっちもどっち。むしろ、それぞれのユーザーの公共圏/仮想親密圏の心象の違いだけに過ぎないように思われる。

【続編】

【文献】

【追加リンク集】

【サイト内リンク】