Which purpose is the super-liberal

arts curriculum for university graduate students?

Which purpose is the super-liberal

arts curriculum for university graduate students?

●クレジット:学生・院 生の社会化プログラムなのか?それとも大学そのものの社会化なのか?

ここまで「高度教養教育のデザインは可能か?」という問いを立てて、高度教養教育という言葉のうち の「教養」や能動的「教育」について考えてきた。

ここでの問題は、(1)学部高学年や院生に「高度教 養教育」が必要なことを大学当局が本当に危機感をもって認識しているのか?、それとも、(2)そのような活動をすることが、実際には、大学の社会的高感度 を上げ、かつ、大学が(その副次的効果として)より実利的で具体的な「学際(interdisciplinary)」あるいは「横断領域 (transdisciplinary)」 を期待しており、それ(=高度教養教育のデザイン)を前哨戦にしようとしているの か?ということを、正確に把握し「計測」——比喩的な意味で——することである。

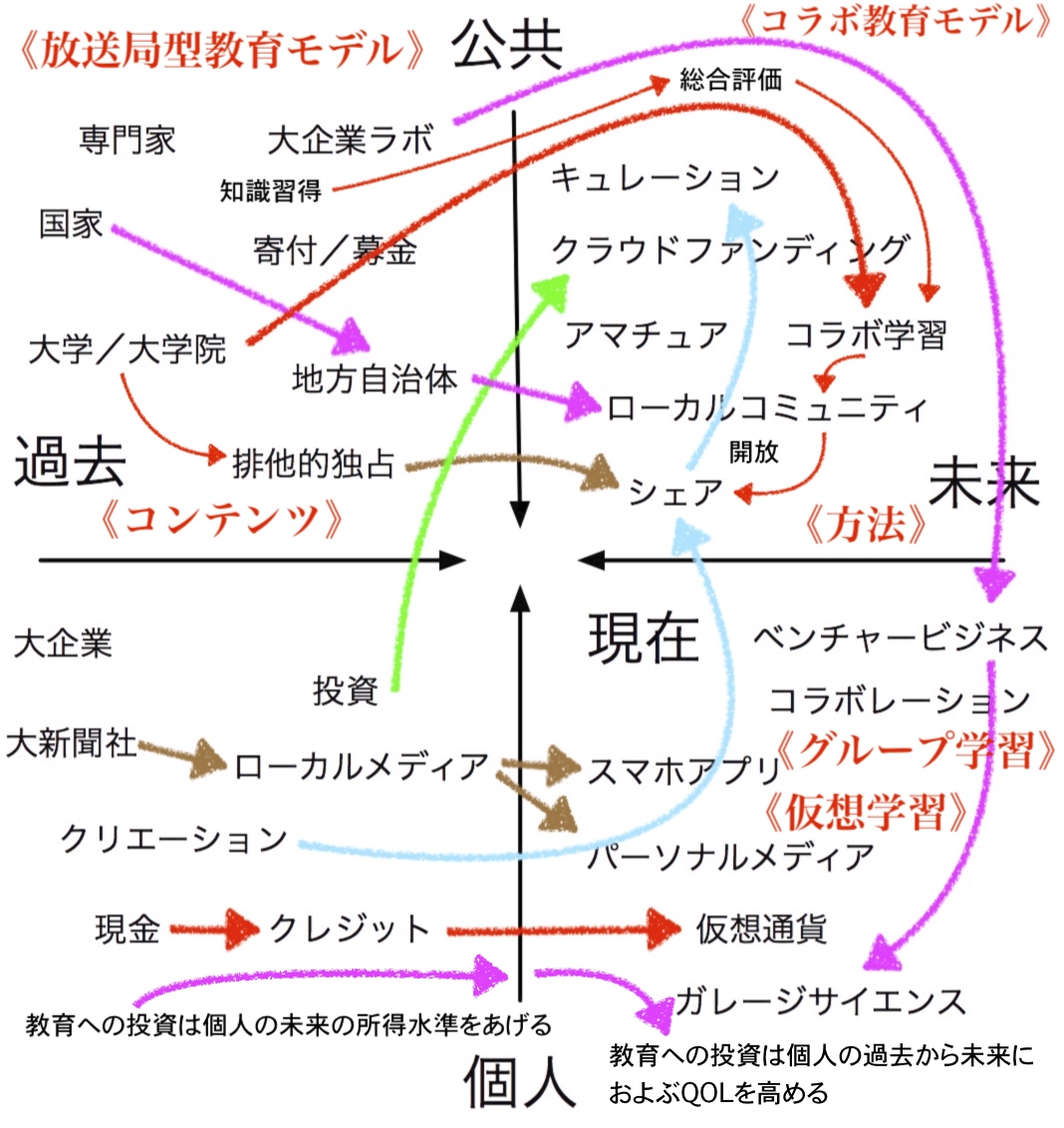

そして、学生(院生)と教員の頭の中の研究と教育のボーダーレス化(トランスディシプリナリー化)は、キャンパスとシティの垣根をこえて展開する(→#smart_campus)

【なぜ「高度」教養教育なのか?】

そこで、ここでは「教養教育」のターゲットとされて いる、学部高学年および大学院生(修士・博士・あるいは博士前後期課程)への「教養教育」について考えたい。

その前にまず「高度」教養教育における「高度」とい う言葉の意味について考えよう。

高度なのは、教養には「低度」なものと「高度」なも のがあるのか(間に「中度」なものの可能性を含めて)?

ところで、高度高度と、お高く留まっているのはなぜ か? 僕の考えでは、高度を使った意味は、大学の学部低学年(いわゆる1,2年生)とは違う「レベル」の大学生・院生という意味の違いをもたせた可能性が あるように思われる。形容詞がつかない「教養教育」との差異化を図った可能性がある——翻って「低度」教養教育や「中度」教養教育という名称を、僕たちス タッフがもし使うことになれば、それは対象になってスタッフやジャンルに対して、失礼で侮蔑的なニュアンスがないとは、弁解できないだろう。だから、「低 度や中度」というものを想定せずに、ただ教養教育をおこなう時に「受講対象学生の学 年や学校(院というスクール)が違う」ということを伝えたいのが、その真意である。

【学部高学年に教養教育が必要な、本当の理由】

文科省当局が「学士力」などを言いはじめたのは、大 学全入時代になり、大学卒業生の能力や資質の「低下」を世の中の大人が感じ始めたか らであり、それをなんとかしたいと欲望するからである。その大人とは、とりわけ大学教授、学識経験者、評論家、文科省当局の役人など高等教育行政に関わる 人たちのことである。なぜ、大人が子供たちの資質云々を心配するようになったのか? それは大人は将来次世代の人たちに、権力のバトンを委譲するからであ る。また、その子供たちに、自分たちと同様に幸せでいてほしいのと同様に、高齢になっても庇護してもらいたいからだ。あるいは、大人には、どこか子供に対 して、保護対象たる子供たちに、高邁な自負があり、そのように子供たちにも振る舞ってほしいと思う傾向がある——僕はそれを「パターナリズム症候群」と呼びたい 気持ちだ。

もうひとつ別の側面がある。それは、すでに行われて きた大学「低学年」向けの「教養教育(ないはずの低度・中度)」が十分に機能していないのではないかという危惧からである。教養教育は、国立大学とりわけ 旧帝大では、スタッフの中の「十分機能していない・必要ない」という長い間の偏見があった。この大学人の共通感覚(エートス)は、教養に憧れて教養をつけ ようとしてきた、日本の知識人の伝統からみれば、きわめて両義的な感情である。一方で、教養をつけて人間的として成長しなければならないのに、他方で、専 門分化した高度な研究領域に従事することを強いられているジレンマだ。この感情は、学生よりも、世間知らずで過ごしてきた、悪しき大学人のほうが酷い。

だから、大人が感じる「大学卒業生の能力や資質の「低下」」とは、大学の教養教育が順調に進んでいない

ことの大人自身の不安の顕れだと、僕は思う。

【本当に必要なのは、教員の意識改革なのだ!】

だから大学では、社会的経験をもつ大学以外で育った 「知識人」や「専門家」を、特任教授の名で多く雇用しはじめた(→「専門家の反省」)。 大学の空気を入れ替えるためである。それは、とりもなおさず、大学という穴蔵に暮らす大学人は、そのような世間の知恵には疎く、てっとりばやく、実践知系の知識をほどよくアウトソース(=外部資源利用)化しようとした。

だけど、大学には古式豊かなそれまでの「象牙の塔 (tour d'ivoire)」における知識生産の伝統がある。そ のようなアウトソース化が、大学の職域の中で上手く機能しているケースは少ない。僕は、このアウトソース化計画は、すでに破綻していると思うし、おおむね 無意味だと思う。

それよりも、時間と手間をかけて、若手の常勤大学教

員を、高度教養教育に従事させることで、現場での知識と技術習得の現場教育訓練(OJT)を積んでいったほうがよいと思う。その時間的スケールは、専従で

も数年、兼業なら10年単位で育むことを、想定したほうがよい。

【フレキシブルな学生/インフレキシブルな教師】

僕はそれまで10数年文化人類学の専門教育に携わってきたが、現在(2013年末)では専門は調査研究だけにな り、教育では、学際=領域横断(trans-disciplinary)的な臨床コミュニケーショ ン教育に10年近く関わってきた。

これまでの経験から、そして現在でも、教育の現場で 感じる、普遍的な事実は「教師は毎年1つづつ歳を取っていくが、学生・院生はその就学年代は変わらない」ということである。つまり、学生・院生はいつまで も若いままだが、教師の経験知は増えるが、年齢もまた増えてゆくだけだ。

そのため、大学の教師——とりわけ常勤でテニュアーとよばれる在職権を保有する人たち——は、毎年毎年、自分の学問領域 (discipline)に凝り固まる傾向が出てくることに「抗して」自分の思考や視野、そして情報収集を「若い時の水準」に努力して維持する必要があ る。これはある意味で、自分の生理的老化に抗することでもあるので、容易ならざる経験をもつ。

結論から言うと、学生はフレキシブル

(flexible)だが、教師はインフレキシブル(inflexible)に成りがちである。このことを現場の教師はつねに反省的に理解しておかねばな

らない。

【よい教師とは学生教育を通して成長できる人のこと である】

したがって、よい教師とは学生教育を通して成長できる人のことである、と定義することができ る。より具体的には「なにを教授すればよいかがわかっているのがよい教師、なにを修正すればいいかがわかっているのが、すごい教師ということができる」 (→「よい対話型教育プログラムのつくりかた」)。

【大学が社会に出るための橋頭堡としての高度教養教 育】

そのようにみると、国立大学(とりわけ研究中心型の 大学院大学)を中心に、いわゆる「高度教養教育」プログラムを運用している大学は、学生・院生に高度な学際的知識や技量を授けたいということのみならず、 そのようなプログラムを計画・立案・実施(→PDCAサイクル)することで、さまざまな副 次的効果を狙っているのではないか、と類推することも可能だ。そのように類推する理由は以下のとおりである(順不同)。

以上、したがってここでの問題への解答は、(1)学 部高学年や院生に「高度教養教育」が必要なことを大学当局が本当に危機感をもって認識しているのかは、些か疑問だが、大学が「高度教養教育を通して変わろ うとしている」ことは事実であろう。そして(2)そのよう な活動をすることが、実際には、大学の社会的高感度を上げ、かつ、大学が(その副次的効果として)より実利的で具体的な「学際 (interdisciplinary)」あるいは「横断領域(transdisciplinary)」を期待しており、それ(=高度教養教育のデザイン)を前哨戦にしようとしているのか、ということについては、もっ と確実に、そうだと言えるような根拠が、大学や大学をめぐる社会の事情のなかに、多数その証拠をみることができる。

【キャンパスのスマート化を通して大学を解体する仕事:プロジェクトはこちら】smart_campus

●クレジット:池田光

穂「学生・院生の社会化に必要なのか?それとも大学そのものの社会化プログラムなのか?(略称:大学の社会化について)」

リンク

文献

その他の情報