シドニー・ミンツ『甘さと権力』

On Reading

Carefully Sidney Wilfred Mintz' "Sweetness

and power"(1986)

シドニー・ミンツ『甘さと権力』

On Reading

Carefully Sidney Wilfred Mintz' "Sweetness

and power"(1986)

皆さんは、シドニー・ミンツ『甘さと権力』川北稔・和田弘光訳、平凡社、1988年/ Sweetness and power : the place of sugar in modern history / Sidney W. Mintz, Penguin (1986) を御存知ですか?

我々が砂糖の恩恵(最近は弊害が言われま すが)に与るようになったのは、18世紀初頭に確立した、アフリカからの奴隷によるカリブ海全域での砂 糖生産に始まるという話の複雑な「もうひとつ」の文明史に関する、シドニー・ミンツ先生のすばらしい人類学的物語(anthropological narrative)です[pdf]。

「Sweetness and Power[甘さと権力](ミンツ、1985)は、資本主義を文化経済として敢えて取り上 げた、私にとって画期的な本であった。この本は、2つの意味で人類学を歴史の中心 に据えた。それは、私たちが知っており、愛している文化学としての学術的人類学だけでなく、西洋社会の固有の人類学、つまり、特定の歴史的分岐点において 甘さに経済的な機能を与えた、人間存在に関する先住民的な[土着的?]概念という形で人類学を位置づけたからだ」——マーシャル・サーリンズ「甘さの悲しみ」(1996)。

★章立て

*

|

Introduction xv |

私はコーヒーと砂糖がヨーロッパの幸福にとって不可欠なものかどうかは

しらないが、この2つの植物はが世界の二大州を不幸にしたことはよく知っている(ベルナルダン・ド・サン=ピエール p.402)。 ・バリオ・ハウカ(18)——サンタ・イサベル地方  ・プエルトリコ農民にとってのサトウキビの風景(22) ・製糖工場(23) ・ハイチのサトウキビの塊(27) ・ドミニカの搾黍施設の写真(30) ・アフリカ人奴隷(31) ・文化人類学は非西洋のことを研究する?(35) ・未開をはずした社会を研究してこなかった人類学(36) ・マリノフスキーにおける非西洋的なものの排除(→トロブリアンドのクリケット実践の無視)(37) ・人類学者は自分たちよりもパワーの無い/少ない人々を研究する(シドニー・ミンツのテーゼ)(39) ・歴史的制約(44) |

| 1 Food, Sociality, and Sugar 3

(16) 食物・社会性・砂糖 |

主食=中心と薬味=周辺 ・ ヒトは甘党か(67) ・人間が生得的甘党かどうかは議論の余地があるが、多くの文化のなかで、外部から輸入された甘いものは急速に普及する(67) ・サトウキビの普及は、人類史のなかで高々500年間ほど(70) |

| 2 Production 19 (55) 生産 |

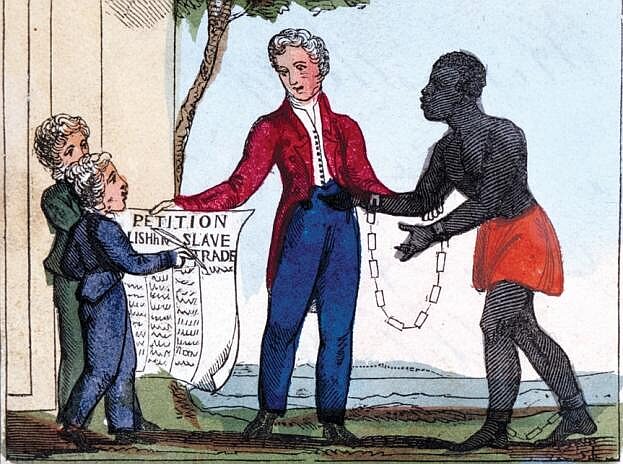

砂糖はコーランに従う(82) ・アラブ人の文明化への貢献は、最近になってから(84) ・サン・トーメ(ギニア湾にあるサントメ・プリンシペの首都)とアントウェルペンの関係(95) 新世界の先駆者スペイン(98) ・プランテーションは資本主義の落とし子(フェルナンド・オルティス)(98) ・タイーノの全滅(100) ・誤った搾汁の風景(101) ・大アンティールに一括導入(103) ・スペイン人の肉体労働への嫌悪(104) ・17世紀という時代(109) ・サー・ドルビイ・トーマス(113) イギリスの「砂糖諸島」 早咲きの工業化―プランテーション ・低開発の開発ならぬ、中枢の衛星地域への開発(138)(→従属理論) プランテーション・世界システム・資本主義(138) ・カリブ海版プロレタリアートの生成(142) 砂糖と自由貿易(156) ・食品の輸入のなかに占める砂糖の位置(167) ・砂糖が紛争輸出品となる日(169) ・解放奴隷は、もっと条件の悪い、農業労働者となる(172)  Illustration from the book The Black Man's Lament, or, how to make sugar by Amelia Opie. (London, 1826)-アメリア・オーピー著『黒人の嘆き、あるいは砂糖の作り方』より挿絵。(ロンドン、1826年)(→「1833年の奴隷廃止法」) ・砂糖消費の爆発的増大(177) |

| 3 Consumption 74 (77) 消費 |

・ 砂糖の用途(185) 特権階級の香料(189) ・香辛料としての砂糖→食品としての砂糖 ステイタスの象徴―砂糖デコレーション(203) 砂糖をきらさない薬屋(225) ・砂糖を含む強壮薬(230) ・16世紀以降、医学書のなかに砂糖が登場する(238) ・砂糖の効能(239) 茶と砂糖/労働者の甘いデザート(「スウィート」)の成立(248) ・お茶と砂糖(255) ・砂糖に群がる人間たち(259) ・デコレーション(274) イギリス人の虫歯とアルコール 「ハイ・ティー」から「中休み(ティー・ブレイク)」へ |

| 4 Power 151 (36) 権力 |

・ギアーツの意味(343) 消費の拡大と権力(345) ・イギリス帝国における砂糖消費の性格と規模は1850年までに根本的にかわる(350)——19世紀の半ばにはマックス ・過度の貧困が、勤勉を増進する(355) 砂糖をめぐる諸勢力(358) ・砂糖のコントールはイギリスの圏外に(359) 生活の変化、あるいは工業化(368) ・砂糖消費をかくのごとく、拡大したのはなぜか?(388-389) ・砂糖は、ポリセミックな食品に(392) |

|

5 Eating and Being 187 (28) 食べることと生きること |

・砂糖の完全定着(397-) ・カリブ海のシュガー・ボール化(399)——海兵隊の暗躍 ・ブリヤ=サヴァランは、砂糖を香料のひとつとして定義(402) ・サトウキビ生産の収支決済(404-) ・砂糖のおどろくべきカロリー、高い生産効率、数世紀にわたる砂糖価格の低下(406) ・砂糖生産は海外での農業生産の実験の意味をもつ(413) ・現代人は時間が決定的に不足する(424)——ながら消費の確立 ・時間を増やす唯一の客観的方法は、割く時間の配分をかえることだ(425) 現代社会の消費とアイデンティティ(436) ・ファストフード(436) ・ロラン・バルト(437) ・健康の概念(441) ・フィッシュラーの gastro-anomy(食の無秩序)——Gastro-anomy is a term that describes a situation where an individual's food preferences do not align with their community's. It is based on the idea of anomie, which is a societal condition where guiding norms are declining. (Gastro-anomy(食の異常)とは、個人の食の好みがそのコミュニティの食の好みと一致しない状況を指す用語である。これは、社会の指針となる 規範が衰退している社会状況を表す「アノミー」という概念に基づいている。)Fischler, 1988, FISCHLER, C. (1988) Food, self and identity, Social Science Information, 27/2, 275-292. DOI : 10.1177/053901888027002005.(442) ・資本主義の寵児としての砂糖(フェルナンド・オルティス)[部分pdf] Cuban counterpoint, tobacco and sugar / by Fernando Ortiz ; translated from the Spanish by Harriet de Onís ; introduction by Bronislaw Malinowski ; prologue by Herminio Portell Vilá ; new introduction by Fernando Coronil. Duke University Press , 1995 |

| Bibliography 215 (13) | |

| Notes 228 (33) | 訳者あとがき 文庫版訳者あとがき:民衆の生活と世界システム—歴史の手法 ・ガレノス「四体液説」(471) |

| Index 261 |

白人種は自らの足で自立できない(「アフリカとアメリカに支えられるヨーロッパ」)[→「ラテンアメリカという概念」「白人種は自らの足で自立できない︎︎」]

ジョン・ガブリエル・ステッドマン『スリナム反乱鎮圧記』(1796)の最終ページに掲載するためにウィリアム・ブレイクに依頼した。

Introduction xv

1 Food, Sociality,

and Sugar 3 (16)

2 Production 19

(55)

3 Consumption 74

(77)

4 Power 151 (36)

5 Eating and Being

187 (28)

Bibliography 215

(13)

Notes 228 (33)

Index 261

日本語の本は、大阪大学(現)名誉教授の川北稔先生と現・名古屋大 学教授の和田光弘先生です。平凡社から1988年に翻訳されました。

完璧な、完訳です(最近の手抜きの書肆に はない、老舗の出版社・平凡社の面目躍如ですね!)。

★キューバの対位法とトランスカルチュレーションの概念

| Cuban Counterpoints and the concept of Transculturation Fernando Ortiz most known and read book was Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar originally published in 1940 in Spanish and translated to English in 1995.[17] In his book he draws comparisons between sugar and tabaco the most relevant products form Cuba that have entered the daily life of cubans.[4] In this work, he proposes the concept of transculturation as a phenomenon that is more appropriate than acculturation to describe how cultures converge and merge, without removing some of the original aspects of the original cultures.[4] The concept provided a more appropriate way to explain the merging of cultures in Cuba, from Spanish colonialism to Indigenous communities and Afro-Cubans, resulting in a new culture that incorporates elements from each.[4] In the introduction of the book the renowned Polish anthropologist Bronisław Malinowski (1884-1942) wrote the introduction supporting Ortiz's concept [18] His correspondence with Bronisław Malinowski shows they had numerous debates around the concept of transculturation and how it was being received within American anthropology.[19] This led to disputes between Oritz and Melville Herskovits the American anthropologist that coined the term acculturation.[19] The concept of transculturation that Ortiz developed resonates with the principles of British functionalism, which Malinowski himself helped pioneer.[2] Malinowski was not only a personal friend but also an admirer of Ortiz's work.[20] The letters published between Malinowski and Ortiz as part of a 2002 edition of Cuban Counterpoints, by Enrico Mario Santí, show that Malinowski commented the structure of the book, proposed ideas and concepts that influenced the book.[20] |

キューバの対位法とトランスカルチュレーションの概念 フェルナンド・オルティス(Fernando Ortiz Fernández)の最もよく知られ、読まれている著書は、1940年にスペイン語で出版され、1995年に英語に翻訳された『キューバの対位法: タバコと砂糖』である。[17] 著書の中で、彼はキューバの最も重要な産物である砂糖とタバコを比較し、それらがキューバ人の日常生活に入り込んでいることを示している。[4] この著作において、彼は、文化が融合し、融合する過程を説明する際に、元の文化のいくつかの原初的な側面を排除することなく、同化よりも適切な概念として 「トランスカルチュレーション」を提唱している。[4] この概念は、スペインの植民地時代から先住民コミュニティやアフリカ系キューバ人まで、キューバにおける文化の融合を説明するより適切な方法を提供し、各 文化の要素を取り入れた新しい文化の形成を説明した。[4] 書籍の序文で、著名なポーランドの人類学者ブロニスワフ・マリノフスキー(1884-1942)は、オルティスの概念を支持する序文を執筆した。[18] オルティスとマリノフスキーの書簡交換からは、両者が「トランスクルチュレーション」の概念と、それがアメリカ人類学界でどのように受け止められているか について、数多くの議論を交わしていたことがわかる。[19] これは、オルティスと「同化」という用語を考案したアメリカ人類学者のメルビル・ハーコビッツとの論争につながった。[19] オルティスが発展させた「トランスカルチュレーション」の概念は、マリノフスキー自身が先駆的に提唱したイギリス機能主義の原則と共鳴している。[2] マリノフスキーはオルティスの人格的な友人であっただけでなく、その業績を賞賛していた。[20] 2002年にエンリコ・マリオ・サンティが出版した『キューバの対位法』の中で、マリノフスキーとオルティスが交わした手紙が紹介されているが、それによ る と、マリノフスキは本の構成についてコメントし、本に影響を与えたアイデアやコンセプトを提案していた。[20] |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_Ortiz_Fern%C3%A1ndez |

☆

★スペイン語版, Mintz, Dulzula y Poder. [pdf]

リンク

文献

その他の情報

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099