Ethnological Studies on Ainu people and Anthropologists' ethics

アイヌ民族と文化人類学研究の現在

Ethnological Studies on Ainu people and Anthropologists' ethics

1996年に設立された「日本キリスト教団北海教区 アイヌ民族情報センター」の活動日誌(2009年1月19日付)というブログに下記のような書き込みがある。

「佐々木[利和——引用者]さんの講演に対するコメ ントとして、野本正博さん(財団法人アイヌ民族博物館学芸員他)、本田優子さん(札幌大学文化学部教授)が講壇に立たれました。/自らアイヌ民族としてア イヌ研究をされておられる野本正博さんは、開口一番に、/「文化人類学(そ してその研究者)であろうが民俗学者であろうが、言語学者であろうがアイヌにとって『研究者』は『研究者』なんです。/その『研究者』はアイヌをどのよう に研究してきたのか、そしてその成果をアイヌがどのように利用しているのかということだけ興味を持っています。/では過去において『研究者』はどのような 『研究者』をしてきたのか。」「アイヌの求めに応じた研究をしてきたのか?」と疑問を投げかけられました。/それを聞きながら、「文化人類 学(者)」以外の、アイヌ民族に関係する学問(者)であっても、その批判を免れないことだと感じました」(2016年5月3日閲覧:/は改行)。出典(短 縮URL)http://bit.ly/1Z6H7be

また実際のシンポジウムの情景は、北海道大学アイ ヌ・先住民研究センターの「シンポジウムアーカイブ(2008年12月6日)」 に ある。http://bit.ly/1WfTJQ0

リンダ・トゥヒワイ・スミス『脱植民地化の方法論:研究と先住民』1999.の序文にあり、世界の先住民に、夥しく引用されてきた言葉に次のようなものがあります

『研究』という言葉自体が、先住民の言語の中で最も汚れた言葉の一つである——リンダ・トゥヒワイ・スミス(→「知識の脱植民地化」)

ここでのポイントは、文化人類学がアイヌ民族からの 「アイヌの求めに応じた研究をしてきたのか?」という問いか けである。つまり、文化人類 学者という「研究者」の倫理の遂行の問題として 「アイヌの求めに応じた研究をしてきたのか?」という質問を 考 える必要があることが示唆されている。そしてこれは、広く日本 の、民族学=文化人類学の長い歴史のなかに、その意味を位置付けられなければならないのである。

つまり、■ア イヌへの応答、を文化人類学者これまできちんと、おこなってきたのか? という——歴史的・倫理的責任という——ことになる。もちろん、■アイヌからの「求め」が歴史的に、あるいは社会/政治集団と してのアイヌが、一貫したひとつの「問い」や「批判」を文化人類学者(民族学者)に対して、おこなわれてきたわけでもない。文化人類学者は、さまざまな文 献資料やインタビューを通してそのような「求め」を、具体的な問いや批判として吸い上げ、また、それらをまとめあげる必要がある。

このような、アイヌと文化人類学者(=具体的には日 本民族学会(1934〜1942年/民族学協会1942〜1964年/[新制]日本民族学会1964〜2004年)を継承した日本文化人類学会(2004 年〜現在))とのあいだの、歴史的個別性に基づくさまざまな、経緯について検証されなければならない(木名瀬 1997, 2016; 山崎 2012)(→「日本文化人類学史」「アイヌとシサムための文化略奪史入門」)。

他方で、アイヌ民族は、2007年(9月13日)に 国連で採択された「先住民族の権利に関する国際連合宣言」で言及されている先 住民族(先住民, indigenous people)のひとつである。日本政府は国連で、この宣言に賛成票を投じており、また、2008年には衆議院が「ア イヌ民族を先住民族とすることを求める決議案(第一六九回国会、決議第一号)」を決議している。したがって、アイヌ(民族)を対象とする文化人類 学研究には、この宣言で規程されている「先住民(族)の諸権利」に基づいたものであることが不可欠ということになる。「先住民(族)の諸権利」は、前文の なかに数多く盛り込まれているが、ここでは、それぞれの条文の中にみられる個々の権利から、研究がなされるのか、チェックしてみよう。そして、それらの権 利を尊重した、調査研究が今後なされることが不可欠になるであろう——あるいは、そうなるべきだと私は判断する。( □ でチェックしてみよう!)

|

以上のことでわかることは明白である。

アイヌ(民族)は、シャモ(和人)による蝦夷地=北 海道、クリル諸島(千島列島)、サハリン(樺太)への侵略・開拓・領有・放棄を通して、そこに住む先住民を同化して、同じ日本人として包摂しようとしなが らも、他方で、その先住民性を放棄するように教育・指導・強化・強制したことは明白な事実である。まず、その歴史的事実をアイヌもシャモも(さまざまな理 解の差異はともかくとして)受け入れるべきだろう。

そのなかで、2007年(9月13日)に 国連で採択された「先住民の権利に関する国際連合宣言」の中にある、先住民 性についての言及を読んで理解するものは誰しも、アイヌあるいはその他の北方先住民は、先住民族であることは一点の曇りもない事実である。

したがって、アイヌ民族は、その民族の自決権(=さ まざまな権利と民族的集団性とアイデンティティを自己決定することができる権利)をもつことは事実であり、日本国内外にあろうとも日本国籍を有する者は、 日本国民でありかつアイヌである。日本国籍をもつアイヌ民族を差別することは、民族差別であると同時に日本人における法のもとでの平等を踏みにじる行為で ある。また日本国籍をもたないアイヌ人をアイヌ人として差別することは、アイヌという集団的カテゴリーに対する民族差別をおこなっていることになる。

ところが、ここで問題がある。アイヌの固有性と尊厳 を謳ってもなお、アイヌに対するシャモの差別があるかぎり、アイヌが堂々と自分のアイデンティティを明らかにしない。また、差別と同様、ことの他にアイヌ 人とアイヌ人と不必要に持ち上げるな、強調するなというアイヌの側からの主張がある。これももっともなことである。アイヌとシャモの違いを固定化する—— これを本質化するという——ことの帰結は、結局、力のある差別する側のシャモの問題を先延 ばしにして、結局のところアイヌをシャモにとって「永遠の他者にしておく」ことではないかということだ。

ぼくたちは、お互いにおなじ人類にうま

れてきて、それぞれシャモとアイヌになったのではないのだろうか? ぼくがアイヌに共感して、アイヌになりたくてもアイヌになれない、お前=僕はシャモだ

とアイヌ(あるいはシャモ)が僕を批判したら、そのアイヌ(あるいはシャモ)は「両者の違いを本質

化している」という。お互いに変更可能【だった】だからである。でも、文化人類学の基本的な考え方は、先に言ったように、なったわけ/なることが

できたわけだから、どうして、逆向きに、相互にシャモやアイヌに「容易」になれないのかということを問い直すことにつながる——確かに昔の民族学はそれは

できないと両者の違いを「本質化」したままであった。でもこの論理はおかしいし、経験的にも不都合なことがいっぱい出てくる。それが、共有する文化の違い

や、アイデンティティとして、民族の違いを説明する立場になる。

さて、アイヌについての当事者学/他者学の融合とい う観点において、文化人類学はどのように関わってきたか? 過去のこの学問の歴史的取り組みに 関しては、自然人類学や形質人類学をもふくめて反省すべき点だらけである。

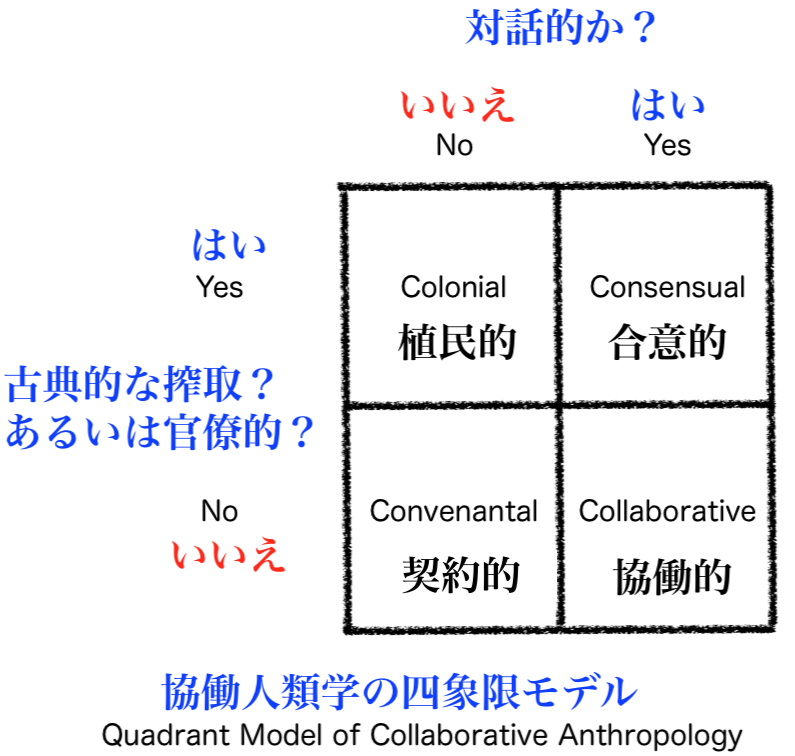

別のページで、Joe Watkins 教授(オクラホマ大学先住民研究センター所長—当時)による、人類学者と研究対象の4つのタイプ(ハドソン 2010:136)——植民地主義的、合意的、契約的、協力的——を紹介したと ころであるが、最近、ヒューマニティズ研究では、大きな地殻変動が起こっている。

住民と人類学との新たな関係を目指すとき、人類学は 広く4分野(言語、考古学、自然= 形質、文化)として捉えるべきである。なぜなら、現状ではそれぞれの分野が同一の歴史的制約の下、研究を進めざるをえないからである。たとえば、4分野す べてが、研究対象からの研究許可と了解、研究対象への知識の還元要請(=「私たちにはどのような利益があるのですか?」)、研究そのものへの批判(=「人 類学には植民地主義時代からの反省がないのですか?」「なぜ我々の発話をさえぎって私たちに発言させようとしないのですか?」)に直面しながら、学問を実 践せざるをえない状況にある。これらの制約は、現在でも脱植民地化の影響が継続していることの証である。(→「人類学のすすめ:四分類人類学とは?」※ 以下の記述は同サイトからの引用によります)

コロニアリズムを背景に成立してきた学問は、21世 紀を迎える現在大きく変容している。たと えば、コロニアリズムの正当化とともに成立した国際法は、いまでは脱植民地化の再創造である先住民運動をエンパワーする(e.g. James Araya 1996)。征服、布教活動とともに歩んだ記述言語学は、自らの蓄積を還元するかの ように、先住民の言語復興に寄与するようになっている(Summer Institute of Linguisticsの活動、Judy MaxwellやNora Englandらの仕事)。身体計測などをおこなったスティグマを帯びた形質人類学も、内戦の暴力を立証する証人である司法人類学 (forensic anthropology)となり、先住民に貢献している(グアテマラではFredrick Snowの仕事)。日本の状況においては、最近、考古学では「先住民考古学」が脚光を浴びている(国際考古学会:京都2016, Mark Hudson)。そのような状況に比べれば、確かに一部の例外(土地権原をめぐる先住民たちの訴訟に証言者として資料を提供)はあるものの、それは個人と しての積極的関与であり、文化人類学として理論化された介入とはいいがたい。(例:佐々木利和(2010)と大塚和義(2011)の論争)。文化人類学 は、先住民の現在には不要な学問なのであろうか?そうでないとすれば、どのような寄与が可能なのであろうか?

1980年代中盤から世界の先住民族間での国際連携 は、21世紀になり歴史的変革を促 した。2007年、国連における「先住民族の権利に関する宣言」が、その好例である(窪田・野林 2009;太田 2012)。一方において、先住民族の活動家たちは近代国家の枠を超え連携する中、他方において、先住民運動に関心をもつ研究者は、ローカルな状況への配 慮のためか、国際的ネットワークを築いているとはいいがたい。たとえば、(世界の先住民運動を牽引してきた)ラテンアメリカの研究者は、オセアニア、アジ ア、北欧地域などの先住民族運動研究者との連携を築けていない。それどころかグローバルなレベルで展開する先住民族運動では、文化人類学者・民俗学者と先 住民族活動家が衝突する状況すらもあり、その痛手を被った研究者は象牙の塔から専門的な学術的な場において抽象的で高度な「批判」をおこなうという悲劇す らおこっている。総括すれば、先住民族運動という現象の急激な変化に、研究者が対応できていないといえる(e.g. 太田2010)。先住民族どうしの国際連携についてはどうであろうか?国際先住民の10年(1994-2004)に国際交流NGO/NPOがグアテマラの 平和運動家を招致しアイヌ民族との交流をおこなっているが市民を巻き込む持続的な活動には現在のところ結実していない。そのなかで人類学(4分野)の復権 は急務であり、それぞれの分野が、先住民とどのように取り組もうとしているかの情報とその公開からのフィードバックは急務の課題となっている

植民地状況(Leiris 1950)における先住民の位置づけ(Phase I)から独立期の脱植民地初期の開発人類学的状況(Phase II)における開発の「主体」への変貌、さらには、21世紀の脱植民地化の再創造される先住民(Phase III)の時期に直面している。この研究の提唱では、21世紀における脱植民地化の再創造として先住民を捉えたとき、文化人類学を含めた広義の人類学(4 分野)とその周辺(e.g. 博物館学)を相互連携し、ポストコロニアルという移行 期にある現在、人類学という学問が先住民と、どのような関係を結ぶことができるのか、その一つのモデルを提示したい。とくに、日本において文化人類学を実 践するとき、日本の先住民の存在を無視できないわけであり、アイヌ(そして、琉球の民)と文化人類学との新しい関係を模索したい。

■先住民学としてのアイヌ学

関連するリンク(このサイト内)

文献

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

Do not paste, but [re]think this message for all undergraduate students!!!

チェック項目の再掲