![]() 04:文化人類学ガイドブック

04:文化人類学ガイドブック![]()

Introducing Anthropology: A Graphic Guide

![]() 04:文化人類学ガイドブック

04:文化人類学ガイドブック![]()

Introducing Anthropology: A Graphic Guide

■ 教科書(→本日の単元:04-Ynukada_mikeda_anthropology2020-5.pdf)with password

今回のネタ本は Merryl Wyn Davies が著者、Piero がイラストレーターによる、その名も『人類学を紹介する(Introducing Anthropology)』出版社は Icon Books, 2002 です。

★

| 正式ポータルはこちらです → → 文化人類学ガイドブック(正式ポータル) |

★

| 1 |

人類学とはなにか? |

1. 人類学とは何か? | ||

| 2 |

「未開」とはなにか?(括弧でくくってい

るところが味噌!) |

2. 〈未開〉とは何か? | ||

| 3 |

人間を研究する |

3.

人びとを研究する |

||

| 4 |

人類学のビッグな問題! |

4.

人類学の大きな課題 |

||

| 5 |

他者(別名「大文字の他者」) |

5.

他者 |

||

| 6 |

変化する問題 |

6.

変化する課題 |

||

| 7 |

人類学の起源 |

7.

人類学の起源 |

||

| 8 |

創設者たち(父なる創設者たち:The

Founding Fathers) |

8.

建学の父たち |

||

| 9 |

隠された項目(要するに啓蒙主義的系譜の

ことです) |

9.

隠された項目 |

||

| 10 |

ルネサンス期(前項を引き継いで) |

10.

リコナサンス(大航海)時代 |

||

| 11 |

「古きものへの忠誠」

("Fidelity to the Old") |

11.

〈古き時代への忠誠〉 |

||

| 12 |

人権の問題 |

12.

人権という問い |

||

| 13 |

イエズス会関連文書 |

13.

『イエズス会リレーションズ』 |

||

| 14 |

西洋思想の主潮 |

14.

西洋思考の主潮 |

||

| 15 |

伝統の連続性 |

15.

伝統の連続性 |

||

| 16 |

派生したマイナーな風潮 |

16.

派生したマイナーな風潮 |

||

| 17 |

帝国主義 |

17.

帝国主義 |

||

| 18 |

人類学の複雑性 |

18.

人類学の加担 |

||

| 19 |

倫理の違反 |

19.

倫理の冒涜 |

||

| 20 |

ルーツに戻ると・・ |

20.

ルーツへの回帰 |

||

| 21 |

必要不可欠な未開 |

21.

必要不可欠な未開性 |

||

| 22 |

発明創発/でっち上げを思い描いて |

22.

創造についての推論 |

||

| 23 |

何が最初に人類に到来したか? |

23.

何が最初にあったのか? |

||

| 24 |

生きている残存物=遺風(Living

Relics) |

24.

現存する遺風 |

||

| 25 |

肘掛け椅子からの眺め |

25.

肘掛け椅子からの眺め |

||

| 26 |

進化主義の諸理論 |

26.

進化主義の諸理論 |

||

| 27 |

生物なるものと社会なるものを統合する |

27.

生物学的理論と社会的理論の統合 |

||

| 28 |

伝播主義の理論 |

28.

伝播主義理論 |

||

| 29 |

人種の詐欺(The Race

Spindle, 人種という名の詐欺、てな意味で しょうか?) |

29.

人種というペテン |

||

| 30 |

フィールド研究 |

30.

フィールド研究 |

||

| 31 |

人類学の樹 |

31.

人類学の樹 |

||

| 32 |

自然人類学(Physicalであって

Naturalぢゃないよ〜) |

32.

形質人類学 |

||

| 33 |

多元発生説《対》単元発生説 |

33.

多元発生説vs単一起源説 |

||

| 34 |

人間生態学と遺伝学 |

34.

人間生態学と遺伝学 |

||

| 35 |

社会生物学の隆盛 |

35.

社会生物学の隆盛 |

||

| 36 |

遺伝子理論における人種の再焦点化 |

36.

遺伝子理論のなかで再焦点化される人種 |

||

| 37 |

初期の人類学との別の関連性(リンク) |

37.

初期人類学との他のつながり |

||

| 38 |

考古学と物質文化 |

38.

考古学と物質文化 |

||

| 39 |

人類学的言語学 |

39.

人類学的言語学 |

||

| 40 |

社会/文化人類学 |

40.

社会/文化人類学 |

||

| 41 |

文化とは何か? |

41.

文化とは何か? |

||

| 42 |

専門領域への細分化

(Increasing Specialization) |

42.

専門領域の増加 |

||

| 43 |

民族誌の岩盤=基盤 |

43.

民族誌(エスノグラフィ)の根幹 |

||

| 44 |

異国人を書く(Writing the

Exotic) |

44.

エキゾチックを書く |

||

| 45 |

フランツ・ボアズ |

45.

フランツ・ボアズ |

||

| 46 |

ブロニスラウ・マリノフスキー |

46.

ブロニスロー・マリノフスキー |

||

| 47 |

フィールドワーク |

47.

フィールドワーク |

||

| 48 |

フィールドワークにおける人間生態学 |

48.

フィールドワークの人間生態学 |

||

| 49 |

生態人類学 |

49.

生態人類学 |

||

| 50 |

経済の問題 |

50.

経済という問い |

||

| 51 |

ポトラッチ儀礼 |

51.

ポトラッチ儀式 |

||

| 52 |

ニューギニアの「ビッグ・メン」 |

52.

ニューギニアの〈ビッグマン〉たち |

||

| 53 |

クラ交換 |

53.

クラ交換 |

||

| 54 |

経済人類学 |

54.

経済人類学 |

||

| 55 |

交換と交易のネットワーク |

55.

交換と交易のネットワーク |

||

| 56 |

形式主義《対》実体主義論争 |

56.

形式主義者と実存主義者の論争 |

||

| 57 |

マルクス主義人類学 |

57.

マルクス主義人類学 |

||

| 58 |

マルクスの進化論的見解 |

58.

マルクス主義的進化論の見方 |

||

| 59 |

世帯単位(The

Househould Unit) |

59.

世帯単位 |

・婚姻・家族・親族、を参照してください | |

| 60 |

家族の形態 |

60.

家族の形態 |

・婚姻・家族・親族、を参照してください | |

| 61 |

婚姻紐帯(The Marriage

Links) |

61.

結婚紐帯 |

61. 婚姻紐帯 婚姻※は、家族をうみだすためのの出来事である。私たちは、結婚のさまざまな型を認めることができる。 ●単婚(monogamy) 1人の男性と1人の女性間での婚姻。 ●一夫多妻制(polygyny, polygamy) 1人の男性と2人以上の女性間での婚姻。 ●一妻多夫制(polyandry) 1人の女性と2人以上の男性間での婚姻。多くは、男性どうしは兄弟関係にある。 【台詞】学者(人類学者)「人類学者は、多数の異なる婚姻形態に出くわしたのじゃ」 ●幽霊婚・冥婚(ghost marriage) すでに死んだ者※※との婚姻。 ●レビレート婚(levirate) 亡くなった妻の姉妹との婚姻 ●女性婚(woman marriage) 2人の女性間での婚姻※※※。 訳注:※Marriage は結婚のことであるが文化人類学では結婚後に続いている社会関係のことを意味するので婚姻と訳すことが多い。 訳注:※※幽霊婚は未亡人(寡婦)の状態ではなく、多くは未婚の女性がすでに死んでいる人と婚姻関係を結んでいる婚姻である。実際は死亡した兄弟のうち生 きている男性と同居していることもあるが、その子供は死んだ男性との間の子と認定されている。 訳注:※※※今日で言われる同性婚以前に、母親から生まれた子供が結婚関係にある夫婦から生まれたと認定するためにおこなう婚姻のことを言っていた。女性 の同性婚同様に精子を提供する男性の存在がある。 |

・婚姻・家族・親族、を参照してください |

| 62 |

婚資、あるいは婚礼[契約]資金 |

62.

結婚契約にかかる支払い |

62. 婚姻の契約にかかる支払い 婚姻の契約をすると、花嫁と花婿の家族あるいは親族集団間で2種類の支払いが行われる。 【台詞】学者(人類学者)「婚資(bridewealth)は、花婿とその集団から、花嫁の集団への支払いのことを言う」 【台詞】学者(人類学者)「持参金(dowry)は、花嫁の集団から、花嫁の集団ないし夫婦への支払いのことを言う」 世帯や家内の領域は、女たちの場所であると見なされていた。1930年代にオーストラリアのアボリジニの間でフィールドワークを行ったフィリス・ケイバ リー(1910-77)は、女性たちを「能動的な主体(active agent)」として描いた。彼女のオーストラリアと南アフリカでの調査結果は、ジェンダー研究に焦点をあてたフェミニスト人類学の台頭を成し遂げた。 【台詞】フィリス・ケイバリー「人類学者のあいだでの男性のバイアスを、女性の人類学者たちは、暴露することになったのよ」 【台詞】アボリジニの女性「この種の前提を考え直すことで、それまで人類学が扱っていた、世帯、ジェンダー、セックス、身体、人間関係、自己(セルフ)に ついての考え方への革命的な見直しがなされるようになったのよね」 |

・「婚資(bridewealth)」と「持参金(dowry)」の区別は、とりわけ、親族研究をする人には重要な概念です。 ・婚資は、妻を手にするために支払われる対価なので、これは「人身売買だ」という論難があります。しかし、実際には持参金で相殺されることがあったり、い わゆる口語法ですが「玉の輿」(=花嫁側が経済的に貧しくて花婿側が裕福な婚姻)や「逆玉」(=玉の輿の反対で、花嫁側が裕福で花婿側が貧しい婚姻)など で、仮に婚姻の対価が支払われると「解釈」しても、《それだけではない=完全に経済に還元されない》ものもありますので、「人身売買」説には、多くの人類 学者が、異論を唱えることがあります。 ・フェミニズム理論からクイア理論へ:人類学的解釈 |

| 63 |

親族の研究 |

63.

親族研究 |

63. 親族研究 親族研究は、人びとが互いにどう関わり合っているのかということや、親族関係がつくられるさまざまな方法、親族集団や親族の地位によっておこなわれる機能 についての研究である。ロビン・フォックスは、『親族と結婚―社会人類学入門』(1967)で次のように宣言した。 【台詞】学者(人類学者)「人類学にとっての親族(研究)は、哲学にとっての論理であり、芸術にとっての裸体なのじゃ。つまり、主体についての学問なの じゃ」——そして——「親族研究は、人類学に(研究する)主体を与える思想でもあるのじゃ」 |

・日本語の親族名称 |

| 64 |

親族記号 |

64.

親族コード |

64. 親族を表す暗号=記号※ 親族の系譜図は、複雑な「暗号」に見える。なぜなら人類学者は、社会全体を秩序立て、説明する「記号」として、親族がまさにそのようにはたらくと考えたか らである。 「親族のシンボル」は以下のように表現する F=父親、M=母親、P=親 B=兄弟、Z=姉妹、G=キョウダイ S=息子、D=娘、C=子 H=夫、W=妻、E=配偶者 e=年長、y=年少 ss=同性、os=異性 訳注:※「暗号」も「記号」も英語ではコード(code)という。 親族は、単純な生物学以上のものであり、生物学そのものとも区別される。マリノフスキーがかつて議論したように、いくつかの社会では、たんに生物学的受胎 のみが親子関係をとり結ぶ手段だとは考えられていない。 【台詞】左のトロブリアンド島民「トロブリアンド諸島民は、〈父親〉が受胎に何かしら関係しているとは信じていなんだな、これが!」 【台詞】学者(人類学者)「人類学者は、この解釈がどれほど真実であるのかを議論したのじゃ。しかし、結局のところ、この問題を扱うための専門用語をもっ ているだけじゃ」 【台詞】トロブリアンド島民の妊婦「女性のクランの精霊によって受胎が可能になるのよ」 ジェニター(genitor)=文化的に承認されている生物学上の父親 ペイター(pater)=(義父を含む)社会的な父親 ジェネトリクス(genitrix)=文化的に承認されている生物学上の母親 メイター(mater)=(義母を含む)社会的な母親 |

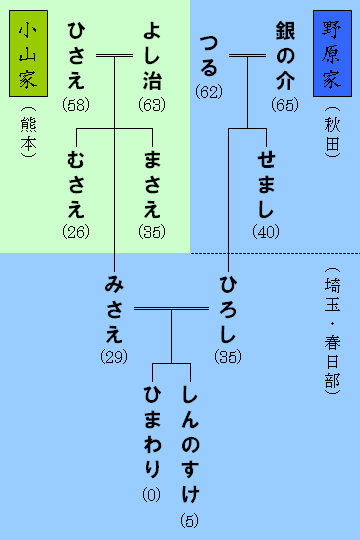

・系譜図による手法 ・親族名称(人を分類する) 【練習問題:01】 ・野原しんのすけの、家族と一族(=出典はウィキペディア)を、○と△の系譜図で書いてみよう。  出典:「クレヨンしんちゃんの登場人物一覧」  |

| 65 |

類別的親族

(Classificatory kinship) |

65.

類別的親族 |

65. 類別的親族 【台詞】ブロニスロー・マリノフスキー「それぞれ異なる社会では、異なった親族関係を理解し、それらを名付ける」——そして——「このことは類別的親族と いう用語法として知られている」 たとえば、じぶんの兄弟のグループの子供たち同士は、お互いに兄弟と姉妹だと見なされることがある※。このような命名法をとっている類別的親族では、その 人物が誰と結婚できるのか、あるいはすべきなのか、またあるいは相続への権利、その他多くの家族や社会的な義務への権利を決定する際に、重要なものになる ことを指しているのである。 訳注※:これは自分の父方のいとこをすべて「キョウダイ」いう呼称で呼ぶ社会があるという意味である。また「その人物が誰と結婚できるのか」という規則 (ルール)は、自分の両親から生まれた「キョウダイ」とは結婚できないが、自分の父方の「キョウダイ」の誰々とは結婚できる、ないしは、しなければならな いという規則のことである。 |

・記述的親族呼称/類別的親族呼称より 「進化主義人類学者ルイス・ヘンリー・モーガン は、アメリカ先住民や「未開」社会の多くで直系親族(例:チチやハハ)を傍系親族(例:オジやオバ)に拡大して呼ぶ社会集団があることを指摘しました。 ヨーロッパ由来の植民者たちの親族名称が示す対応語の範囲が異なるのです。つまりヨーロッパの人たちの親族名称とは完全に異なるシステムがあることを発見 したのです。だからヨーロッパの親族名称と完全に互換関係を持たせることが不可能ですから、別の親族名称のシステムがあると考えざるをえないとモーガンは 考えました。直系親族(例:チチやハハ)を傍系親族(例:オジやオバ)に拡大して呼ぶ方法=システムを、モーガンは「類別的な呼称体系」をとるとしまし た。この呼び方を「類別的親族呼称:classificatory kinship terminology」と言います。例えば、私のオバとハハの呼称は区別せず同じ名称で呼びます(ただし呼び方が同じなだけで、彼らもまた、生物学的な 直系/傍系の区分の認識はあります。ちょうど私たち=日本語話者が、オバと同じ呼称と読んでも、チチ方とハハ方を区別できるように)」 【練習問題:02】 ・野原しんのすけ一族の親族呼称を(アルファベットで系譜を示しして日本語での呼称を整理してみよう→「日本語の親族名称」を参照) |

| 66 |

擬制的親族(fictive

kinship) |

66.

疑似的親族 |

66. 擬制的親族 類別的親族とは別に、擬制的親族(fictive kinship)も存在する。キリスト教の洗礼における代父母(ゴッドペアレント)は、擬制的親族であり、子どもの儀礼的なスポンサーとしてだけでなく、 子どもの後の人生の社会的なスポンサーとしてとても重要である。それは実際の家族における緊張的な関係の外側でリラックスした関係を提供する意味でも重要 なのだ。 コンパドラスゴは、代父母と子どもの両親との間の擬制的親族の関係であり、互いに扶助や金銭の貸借をしたり、不測の事態において助けあい、宗教的祭礼(例 えば堅信礼)の時に支援する。 【台詞】聖職者「擬制的親族関係というものは一様ではないんだね」——そして——「両親は、より高い地位にある人物に擬制的親族を求め、そうすることで彼 ら自身とその子どもの利益を増やそうとするのです」 【解説】親族の型や体系を築こうとする関係性を図式化するとこんな感じ |

・擬制的親族 ・リネージ と クラン ・「リネージは系譜関係を具体的にたどることができる集団。クランは系譜関係を具体的にたどれなくても、名前やトーテムなどを手掛かりにして同族だとみなしている集団(つまり族内婚が禁止される集団)。」 ・先住民のアイデンティティについてより 「知り合ってすぐに、この若い夫婦とのあいだで、彼らの娘の洗礼を介して、私たちはコンパドレ関係を取り結ぶことになりました。コンパドレとはすなわち 洗礼における娘(ないしは息子)であるアイハーダ/アイハードの宗教的道徳的な教えの親=パドリーノ/マドリーナになることを通して彼らとの擬制的親族関 係すなわちコンパドリナスゴを結ぶことなのです。教えの父としての私の「娘」は現在26歳になりますが、彼女は同じ共同体出身の若者と移民先の米国で知り 合い結婚して現在カリフォルニアのオークランドに住んでいます」 |

| 67 |

出自理論(descent

theory) |

67.

出自理論 |

67. 出自理論 親族集団あるいは出自集団は、係累的な原則にあわせて世代を越えて人びとをつなぐ。これが出自理論(decent theory)の基礎である。名前のついた共通ないし一番最初の始祖から線的な出自をさかのぼるすべての人をリネージをかたちづくる(またはそう呼ぶ)。 出自をたどることとリネージの作られ方にはさまざまな原則がある。 【台詞】学者(人類学者)「父系出自は、父からその父、父の父の父へと決まるものを言う」——「ざっと数えて認識できる世代がどれくらいなのかに応じて な」——「集団の男の構成員の子どもも、子供の性別が男であれ女であれ、その集団の構成員になるじゃ」 母系出自は、母からその母、その母からまたその母へとさかのぼれる。その子孫は、同じ女性の系譜上にあるすべての人びとである。母系制は父系制よりも一般 的ではないものの、世界のいろいろな場所の多くの社会にある。母系制は、力や権力が女性によって行使される家母長制(matriarchy)とは区別され なければならない。 【台詞】学者(人類学者)「母系出自社会でも、力と権力はやはり男性によって行使されるのである」——また——「母親の兄弟が母系出自集団の男たちの頭 (カシラ)となる」——そして——「つまり、母系制は父親の存在が重要ではないということを意味するのではないのだぞ」 二重出自(double descent):まれに起こるが、この体系では、人は2つの親族集団(父系制母と系制の両方)に帰属する。ただし、ある親族がもう片方の親族体系への義 務を負うという調和的認知関係(complimentary filiation)とは区別されなければならない 共系的(cognatic)あるいは双系的出自(bilateral descent):人は母親の家族と父親の家族の両方に関係し、つよい父系集団も母系集団も持たない。 |

・クロード・レヴィ=ストロース『親族の基本構造』 ・出自について ・ |

| 68 |

結婚と居住の規則 |

68.

結婚と居住の規則 |

68. 婚姻と居住の規則 【台詞】新郎「親族構造は、婚姻の相手として誰が適し、誰が好ましいかという結婚の規則に基づいているんだ」——そして——「また、親族は、婚姻関係の夫 婦がどこに住むべきか、夫ないし妻どちらの親族と暮らすべきかという居住規則をも決定するんだね」 夫方居住(virilocal residence) 妻が夫の居住地に引っ越し、父系親族集団をつくる。 妻方居住(uxorilocal residence) 夫が妻の居住地に引っ越す。 これは、母系の女性たちが引き続き一緒にいることを可能にする。 オジ方居住(avunculocal) 夫の母方の兄弟との居住は、母系で関係する男性たちから成る村をつくり出す。 |

・居住ルールは「婚姻・家族・親族」を参照 |

| 69 |

親族用語 |

69.

親族の表現方法(イディオム) |

69. 親族の表現 親族は、権利と義務、職務と責任が、具体的な名前が付けられた関係性とどのような名称の関係なっているのかを問うことが必要になる。このように名前が付け られ、認識されている親族関係にある人びとのあいだでは、どのような種類の行動が適切なのだろうか? 親族の表現は、人類学者たちによって、社会の多くの政治的、経済的、宗教的行動を構造化するものであると考えられてきた。親族の表現は、社会の重要な制度 であった。 【台詞】学者(人類学者「最も強固な社会的つながりなので、親族は未開社会が秩序を維持し、社会的結合をつくる方法なのじゃ」 【台詞】アナザシ「あるいは、人類学者の君がそれを発見したいものだったから、その意味でやはり「発見した」のかもね。ちょうど、歴史が予告されていたよ うに実現するようにね!」 |

・具体的に呼称を説明する、つまり日本語 でオバを「ハハのアネ(あるいはイモウト)」のように説明し呼称を区別するやり方を「記述的な親族呼称:descriptive kinship terminology」と呼ぶようにしました。 ・親族名称(人を分類する) |

| 70 |

親族の「効用(use)」とは何か? |

70.

親族の〈効用〉とは何か? |

70. 親族の「効用」とは何か? 単系出自理論と、その帰結としてこの理論によって社会が研究される方法は、激しい論争の的となった。H.W.シェフラーは、1966年の論文「人類学にお ける祖先崇拝あるいは親族と親族集団に対する考察」において「出自」は異なる民族だけでなく同じ民族の間でも、大きく異なる目的で利用されたのであり、統 合された集団構造に向かうものではなかったと指摘した。 【台詞】アナザシ「親族を理解するためのまた別の候補が、しかしながら、すでに人類学に登場していたんだよね」 |

・ |

| 71 |

連帯理論と近親相姦の禁止 |

71.

縁組理論とインセストタブー |

71. 縁組理論とインセストタブー 縁組理論(alliance theory)は、クロード・レヴィ=ストロース(1908-2009)の『親族の基本構造』(1949)から始まった。これは、結婚をとおした集団、家 族、個人間の関係についての研究である。縁組理論の支持者は、出自集団が社会の基盤であるという考えを拒否し、代わりに親族集団は集団間での婚姻交換関係 の「要素」であると主張する。 【台詞】クロード・レヴィ=ストロース「インセストタブー(=近親婚の禁止)が文化の基礎である。人類学者は、インセストタブーが普遍的であるものの、そ れは異なる文化ごとに異なって作動していることを発見したのだ」———そして——「インセストタブーとは、特定の親族関係にある人びとの性的関係を禁止す るものなのである」 すべての人びとが「親族」である社会においては、結婚し性的関係を持つ※ことが許容される親族の範疇が存在する。 ※【訳注】近代社会では婚姻は法律あるいは宗教によって承認される両性の繋がりとみなされてきたが、現在では同性婚のように性別の組み合わせは問題にしな くなった。他方「未開」ないしは「伝統的」と呼ばれてきた社会では、婚姻は合法的で公認された性関係が続くことを意味する。恒常的な性関係をもつことはふ つう嫡子(=両者の間に生まれた正式な子供)が生まれることを意味するので、親族が永続的に再生産するための条件である。養子縁組も親族のメンバーの嫡子 として扱かわれる。出自理論によって親族のメンバーがどの系譜に属するのかという出自(decent)に着目するのではなく、縁組理論(alliance theory)は、ある親族がどの親族から配偶者(=女性)を得るのかという関係性が、社会関係の維持に重要であるのかに着目する理論である。 |

・レヴィ=ストロース「自然と文化」の読解 ・クロード・レヴィ=ストロース『親族の基本構造』 ・高地ビルマの政治体系 |

| 72 |

心のなかの構造 |

72.

心(マインド)のなかの構造 |

72. 精神のなかの構造 レヴィ=ストロースは、人びとが社会的規則を作動させるときに精神のなかにあるパターン(型)あるいは「構造」(この場合には結婚の規則)に関心を持っ た。彼は、基本構造が人間の親族の最も初期の形態をあらわすと指摘した。 基本構造は、積極的な結婚の規則を示す、それはすなわち真逆のインセストタブーのことを意味している。 【台詞】クロード・レヴィ=ストロース「君は「交叉イトコ」と婚姻すべき、と仮にそう言うと」——そして——「君は自分の姉妹とは結婚できない、ことにな る」——さらに——「この体系は、誰と婚姻できないかを定義する(その説明は複雑すぎる)一方で、婚姻の禁止対象があまりにも多すぎるため、現実には基本 構造の方に似てくるというわけだ」 複合構造は、否定的な規則からなる。 クロウ-オマハ型親族体系(Crow-Omaha system)※は、基本構造と複合構造の中間にあり、すべてではないが多くの社会がクロウ型かオマハ型の親族の用語法を有している。 【訳注】※クロウ型の親族呼称は、|FZD|FBD,Z,MZD|MBD|(世代を斜行して,FZD=FZ,MBD=BD)の名称が類別的=同じ語彙。つ まり本人(男)にとっての父方のイトコはすべてインセストにあたる親族になり、母方の交叉イトコ(女)のみ結婚の対象になる。オマハ型の親族名称は、それ と反対に、母方のイトコはすべてインセストの対象になる。他方オマハでは父方の交差イトコ(女)のみ結婚可能な相手になる。両方の場合の結婚の対象は、規 定婚(=それらの候補者の中からしか結婚相手を選べない)になることが多い。 |

・交差いとこ |

| 73 |

基本的構造の形態 |

73.

基本構造の形態 |

73. 基本構造の形態 一般交換 グループAは、グループBに妻を与え、グループB はグループCに妻を与える。 時間差のある限定交換(直接交換) ある世代では、女性(妻)が集団間を同じ方向に動き、次の世代では反対の方向へ動く。 これは(実際には混乱するので)理論上のみで可能だと人類学者は指摘する。 限定交換(直接的交換) グループAは、グループBに妻を与え、グループB もグループAに妻を与える。 婚姻の規則は、以下のとおりである。 母方交叉イトコ婚 1人の男性が彼の母親の兄弟の娘と婚姻する。 父方交叉イトコ婚 1人の男性が彼の父親の姉妹の娘と婚姻する。 半族 文字どおり〈半分〉で、婚姻相手を交換する2つの出自集団から成る社会をさす。 |

・一般交換 ・クロード・レヴィ=ストロース『親族の基本構造』 |

| 74 |

縁組理論は本当にうまくいっているのか? |

74.

縁組理論は役に立つのか? |

73. 縁組理論は役に立つのか? 縁組理論は、過熱した論争を引き起こした。(規定婚が思われたほど少なく)婚姻の規則は柔軟であり、異なる民族のあいださらには同じ民族内でも著しく異 なった目的で利用されることが、次第に明らかにされてきたからである。 【台詞】学者(人類学者)「社会組織の何らかの特徴が、婚姻の規則の知識から予見されるとしても、それはほとんどとるに足らないものなのじゃ」 【台詞】アナザシ「連中は、現実という問題に何度も遭遇しているようだね。おそらくそのことが俺たちに何かを教えようとしているんだよ!」 彼の著書『親族研究への一批判』(1984)において、デビッド・シュナイダーは空虚で見分けのつかない分野なので、人類学者は「親族」の探求をやめるべ きだと助言した。 では、親族研究はどうなったのだろうか?親族研究は、重要な主題であり続けてはいるものの、すべてを説明する唯一無二の研究分野ではもうなくなってしまっ ている。親族は、人間の生殖(リプロダクション)に関する社会組織を研究する人類学者の関心事となっている。性的関係、個人的アイデンティティの定義や ジェンダー役割が、文化的にどのように構築されるのかを研究する者たちの関心事でもある。 親族に代わり、まったく新しい多くの用語が主題として加わった。自己(セルフ)、エージェンシー、ジェンダー、価値や愛着の生活、あるいはや人格の概念と いった用語が、人類学の一部になった。この新たな用語法は、人類学の焦点が転換したことを示唆している。 【台詞】学者(人類学者)「親族についての前提を強要するよりも、人類学者は、他者である人びとにとって、彼ら自身の用語において、親族が何を意味するの かを理解しようと試みているのじゃ」 【台詞】アナザシ「もう遅いけれど、やらないよりはまだましかもね!」 |

・縁組理論 ・エドマンド・リーチ『文化とコミュニケーション』 |

| 75 |

政治と法律 |

75.

政治と法 |

75. 政治と法 親族に対する古典的な見方は、社会秩序を維持する役割が強調された。そのことは、自然の流れとして、社会のなかでの、政治と法、権威の構造、権力、支配と 意思決定の研究を促すことになった。政治研究には、2つの基本的なアプローチがある。最初のものは類型的アプローチであり、それは政治の型を分類し、政治 組織と、生業や親族の型とを関連付けるものだ。基本的な事例を紹介しよう。 バンド社会は、一般的には狩猟採集民であり(漁業民や農耕民にもありうるが)、その社会構造は親族に基礎づけられている。 【台詞】バンド社会の男性「俺たちは、平等主義な生活様式を有しており、リーダーシップなど強調されないんだ」 【台詞】バンド社会の女性「リーダーシップは、狩猟や戦争の時に一時的ないし特定の目的だけに使われるのよ」 部族社会は、ふつうは家畜を飼う遊牧民あるいは農耕民による。社会構造は、クランとリネージに基づいており、「年齢階梯」社会(→その項目をみよ)のよう に年齢とジェンダーが重要因子になることがある。これらの社会は、指導者のいない、文字どおり「無頭の社会である。 【台詞】ニューギニア高地人「ときには、富と利益の分配をとおして影響力と支持者を増やすリーダーが出現するんだ」 【台詞】学者(人類学者)「ちょうど、ニューギニアの〈ビッグマン〉のように、じゃな」 |

・法の人類学入門 ・法人類学:仮想シラバス ・法・感情・ローカルノレッジ ・政治人類学 ・政治人類学[シラバス] ・「」 【練習課題:03】 なぜ、人類社会には「法」や「掟(おきて、ルール)」があるのだろうか、みなさんが小さい時から、教育されてきた事柄があれば、紹介し、また、それに皆さん自身が違和感あり!あるいは、その通りだと思われるのなら大学生(あるいは院生)として、説明してごらんなさい。 |

| 76 |

オマケの例 |

76.

その他の事例 |

76. その他の事例 首長社会は、家畜、園芸(=園耕)による作物、あるいは集約農業に基盤を持つ。これらの社会は、権力、権威、そして継承された遺産を有する、世襲の首長に よって支配される。 【台詞】学者(人類学者)「首長は、係争、土地の分配、生産物の再分配にあたっての審判の役割を果たすことが多いのじゃ」——そして——「我々(近代人) もまた、その職権により、超自然的な力と聖職も担ぃているのだ」 国家社会は、集中的な農業と、多くの場合、対外かつ対内的に大規模な交易ネットワークを有する発展した市場体系に基づいた経済を持っている。高い人口密度 を保ち、階級や(例えばカースト原理により)複数の社会成層に分かれている。 【台詞】学者(人類学者)「これらの社会には、世襲の、あるいは選出されたリーダーが力と権威を行使したりしておるのじゃ」——そして——「それらのリー ダーは、いくつかのアフリカの王国がそうであるように、聖なる義務(=宗教的行為)あるいは超自然的な力があるのじゃ」 |

・バンド・部族(トライブ)・首長制・国家 |

| 77 |

用語法的研究 |

77.

用語法(ターミノロジー)的アプローチ |

77. 用語法アプローチ 類型的アプローチは、社会構造が単純なものから複雑なものへと進化的に発展するという考えを含んでいることは明確である。このアプローチは、特にエルマ ン・サービス(1915-96)と彼の著書『民族学の輪郭集』(1978)を連想させる。 【台詞】学者(人類学者)「別の選択肢は、用語法的アプローチじゃ」——そして—— 「この理論は概念の定義を基盤とするのじゃ。つまり…」 (テーブルの上のカード)地位、リーダーシップ、職務、権力、管理、組織、権威 (地位、リーダーシップなどの)これらの用語は、いかなる政治体系の分析にも適応可能である。M.G.スミスは、1960年出版の著書『ザザウの政府』※ においてこのアプローチをとりその社会を特徴づけた。 訳注※:ザザウは、ナイジェリアのカドゥナ州ザリアにある、イスラームの首長制をとる都市のこと。 |

|

| 78 |

政治人類学 |

78.

政治人類学 |

78. 政治人類学 政治人類学は、以下のようなことを検証し、それらの多様な体系を比較する;すなわち社会統制、権力構造、合意の程度、平等と不平等の型。あるいは、伝統、 強制力、あるいは信念そして宗教をとおして、指導者が自らの権威を確立、強化するのかといったことである。 【台詞】学者(人類学者)「社会における平等と不平等の原則を浮き彫りにする社会階層化というものは重要な概念なんじゃ」 アナザシ 「俺たちがいま眺めているように、社会における人の「格付け」には、いろんなやり方があるんだね」 |

・政治人類学 ・政治人類学[シラバス] |

| 79 |

年齢階梯社会 |

79.

年齢階梯社会 |

79. 年齢階梯社会 【台詞】マサイ人「東アフリカでは、マサイのように社会は年齢によって階層化されている」 【台詞】別のマサイ人「社会的役割と権威は、そいつらが帰属する年齢階梯によって決まるんだ」 ある年齢階梯から他の年齢階梯への継承を確実なものにするためのメカニズムと世代の間の緊張に関する研究は、マックス・グラックマン(1911-75)が プロセス・アプローチを展開させる際にとても役立つことになった。グラックマンの古典的研究は『アフリカにおける慣習と紛争』(1955)と『部族社会の 政治、法、儀礼』(1965)である。このプロセス・アプローチによって、リーダーのグラックマンとマンチェスター大学を拠点のマンチェスター学派の人類 学者たちの存在が有名になる。 |

・エイジングの文化人類学(→年齢階梯に言及) |

| 80 |

共時的《対》通時的見解 |

80.

共時的視点vs通時的視点 |

80. 共時的視点vs通時的視点 マリノフスキーとA.R.ラドクリフ=ブラウン(1881-1955)によってそれぞれ発展させられた初期の機能主義と構造主義は、政治を親族に埋め込ま れたものとして捉えた。これらのアプローチは、共時的実践を強調した、社会の静的な捉え方を生み出した。 【台詞】ブロニスロー・マリノフスキー「いつ何時、どのように規則は働き、そして均衡や現状を維持し続けるために操作されるのだろうか」 【台詞】マックス・グラックマン「私は、社会のプロセス、変化、反抗、そして紛争といった通時的アプローチに興味があるのです」 グラックマンは、社会プロセスが時間を経て作働する、その変化の仕方に対する通時的な見方を発展させた。 反抗ないしは反乱:力をもった人民が権力を置き換えること 革命:権力を行使する体系=システムを変化させたり、置き換えること グラックマンは、反抗が不安定性を常とする社会体系においては、それが永続するプロセスであることを指摘した。 |

・ルイス・イェ ルムスレウ『一般文法の原理』1928年(→共時的観点と通時的観点) ・革命(→「21世紀の革命について」) 【練習問題:04】 本日最後の課題は空想科学小説(SF)みたいなものです If we could "delete " anything from the world... What would it be? (もし世界から何でも消去することができたなら、その世界はどのようなものでしょうか?)質問の内容をすこしずらして、消去する内容はすべてでもいいです し、あなたが消去したいものを消した「後」の世界はどんなものでしょうか? |

| 81 |

他の社会階層化 |

81.

その他の社会階層 |

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | |

| 82 |

交渉するアイデンティティ |

82.

交渉するアイデンティティ |

||

| 83 |

エスニシティ(民族性)の諸問題 |

83.

エスニシティの諸問題 |

||

| 84 |

植民地主義 |

84.

植民地主義 |

||

| 85 |

反ー資本主義的人類学 |

85.

反-資本主義人類学 |

||

| 86 |

法の人類学 |

86.

法人類学 |

||

| 87 |

口論解決のメカニズム |

87.

係争処理のメカニズム |

||

| 88 |

宗教 |

88.

宗教 |

||

| 89 |

シャーマニズムとカーゴ・カルト(積荷崇

拝) |

89.

シャーマニズムとカーゴカルト |

||

| 90 |

聖と俗 |

90.

聖と俗 |

||

| 91 |

魔術/呪術の人類学 |

91.

呪術の人類学 |

||

| 92 |

信念をめぐる論争 |

92.

信念についての論争 |

||

| 93 |

儀礼の検討 |

93.

儀礼の検証 |

||

| 94 |

通過儀礼 |

94.

通過儀礼 |

||

| 95 |

神話の研究 |

95.

神話研究 |

||

| 96 |

クロード・レヴィ=ストロース |

96.

クロード・レヴィ=ストロース |

||

| 97 |

二項対立と構造 |

97.

二項対立と構造 |

||

| 98 |

象徴とコミュニケーション |

98.

象徴(シンボル)とコミュニケーション |

||

| 99 |

象徴と社会過程 |

99.

象徴(シンボル)と社会プロセス |

||

| 100 |

アクター、メッセージ、コード(行為者/

伝達内容/暗号) |

100.

主体(アクター)、メッセージ、コード |

||

| 101 |

シンボリズムと新しい見解 |

101.

象徴主義と新たな視点 |

||

| 102 |

芸術の人類学 |

102.

芸術人類学 |

||

| 103 |

映像人類学 |

103.

映像人類学 |

||

| 104 |

消失してゆく世界 |

104.

消えゆく世界 |

||

| 105 |

新しい枝か?古い根っこか? |

105.

新たな枝派か?あるいは古根か? |

||

| 106 |

フィールド経験を書きたてる

(Writing up the field) |

106.

フィールドを書き上げる |

||

| 107 |

現在において書く |

107.

現在において書く |

||

| 108 |

自己[回帰の]人類学(Auto-

Anthropology) |

108.

自己回帰の人類学 |

||

| 109 |

二重のテポストラン、闘争的テポストラン |

109.

テポツォトラン論争/テポツォトランの2つの顔 |

||

| 110 |

テポストラン再訪 |

110.

テポツォトラン再訪 |

||

| 111 |

人類学とは科学なのか? |

111.

人類学は科学なのか? |

||

| 112 |

科学のふりをすること |

112.

見せかけの科学 |

||

| 113 |

インディアンは居留地を出る |

113. 保留地の外へ出たインディアンたち | ||

| 114 |

誰がインディアンのための語るのか? | 114. 誰がインディアンのために語るのか? | ||

| 115 |

神としての白人 |

115. 神としての白人 | ||

| 116 |

権威の神話 |

116. 権威神話 | ||

| 117 |

出来事の位相 |

117.

出来事の地平線 |

||

| 118 |

自己批判的人類学 |

118.

自己批判の人類学 |

||

| 119 |

人類学のヒーロー |

119.

人類学の英雄 |

||

| 120 |

ミード神話の没落 |

120.

ミード神話の崩壊 |

||

| 121 |

観察される観察者 |

121.

『観察される観察者』 |

||

| 122 |

粘土の足 |

122.

もろい基礎 |

||

| 123 |

自己投射の議論 |

123.

自己投射の問題 |

||

| 124 |

文化を書くこととポストモダニズム |

124.

文化を書くこととポストモダン |

||

| 125 |

ポストモダンの麻痺 |

125.

ポストモダンの無気力感 |

||

| 126 |

人類学における女性 |

126.

人類学の女性たち |

||

| 127 |

人類学者たちの親族紐帯 |

127.

人類学者の親族紐帯 |

||

| 128 |

フィールドの協力者 |

128.

フィールドの協力者 |

||

| 129 |

フェミニスト人類学 |

129.

フェミニスト人類学 |

||

| 130 |

フェミニスト人類学の位置づけ |

130.

フェミニスト人類学の位置付け |

||

| 131 |

未接触の人々 |

131.

穢れなき民 |

||

| 132 |

ヤノマモ・スキャンダル |

132.

ヤノマミ騒動(スキャンダル) |

||

| 133 |

内戦を創り出す |

133.

生み出される内乱 |

||

| 134 |

人類学はどこへゆく? |

134.

人類学はどこへ行く? |

||

| ** |

||||

【練習問題:01と02】の答え(小さい場合は画面をクリック)

リンク

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099