植民地ヌエバエスパーニャと宗主国スペインのトランスアトランティックな音楽交流

Transatlantic musical

exchange between Nueva España and the suzerain state of Spain

A group of Renaissance musicians in The Concert (1623) by Gerard van Honthorst./ 28 de noviembre de 1585: Fallece el compositor español del Renacimiento Hernando Franco.

★

旧クレジットは「植民地グアテマラと宗主国スペイン…」だが、新大陸の植民地概念を拡張して「植民地ヌエバエスパーニャと宗主国スペイン……」に改称する

(2025年8月80日)

☆ グアテマラの音楽全般については、「グアテマラの音楽」を参照のこと。征 服前のマヤ時代の音楽や独立後の音楽は「グアテマラの音楽」を、またグア テマラのスペインによる征服(1524年〜1697年)は「グアテマラの 征服」を参照にしてください。ここでは「グアテマラおけ る植民地時代の音楽」を植民地グアテマラと宗主国スペインの間のトランスアトランティックな関係として描く。

★ グアテマラ(ヌエバ・エスパーニャ)とスペイン・イベリア半島(→「スペインの音楽」) のあいだの「トランスアトランティック」な関係

★スペインの黄金時代(スペイン語:Siglo de Oro ; 黄金世紀」)は、スペインのカトリック両王とスペイン・ハプスブルク家の治世下でスペイン帝国が政治的に台頭した時代と一致する。

☆植民地グアテマラと宗主国スペインのトランスアトランティックな音楽交流

★ 研究の構想

| 1)研究の目的 |

|

| この研究、すなわち「植民地グアテマラと宗主国スペインのトランスアト ランティックな音楽交流」は、16世紀中頃から19世紀初頭までのルネサンスおよび バロック期における、スペインと新大陸における聖俗音楽が大西洋を挟んでどのように交流したのかということを文献と現地調査をもとに明らかにすることが目 的である。従来の音楽史研究では、それぞれの地域(本研究課題ではスペインと新大陸のグアテマラ)での音楽のありさまを別個におこなわれてきたものを「大 西洋を跨いだ人的ないしは文化的交流」の観点から明らかにする。 | |

| この目的を実現するためには、グアテマラ(およびヌエバ・エスパー ニャ)における植民地の音楽事情を明らかにするだけでなく、カトリック典礼音楽や讃美歌 がどのような経緯で現地に導入されたのか、どのようにして定着、受容、あるいは取捨選択されたのか、またそのルーツはどこまで遡れるのかについて、検討さ れる必要がある。新大陸への布教の過程でイベリア半島起源の楽器や楽曲を導入するだけなく、現地での楽器製作や、伝統楽器との融合などが明らかにする。さ らに、宣教師たちは、イベリア半島で流行している世俗音楽のヴィリャンシーコ(現在ではクリスマスキャロルと翻訳されるが)が導入され先住民に親しめる音 楽形式にのせてカソリックの布教をおこなってきたことが示唆されており、またそれに対する実証的証拠をさらに探求する(Lehnhoff 2005)。典礼音楽では、植民初期のルネサンス音楽は、ヌエバエスパーニャの文化的中心地であったメキシコを経由して、グアテマラに導入されたことが指 摘されてきた。しかし植民がさらに進みバロック音楽の時代には、教区教会の作曲も兼ね備えた音楽演奏主任すなわちチャペル・マスター (compositor y maestro de capilla)がグアテマラでも設置されて、独自の作曲普及活動もさかんになった可能性がある。植民地で名声を得たチャペルマスターはイベリア半島の教 会にも招へいされ、大西洋を超えた音楽交流も存在した。植民地のスペインからの独立後の、古典派やロマン主義の時代には、教会音楽から西洋クラシック音楽 教育がはじまり、同じスペイン語言語圏やさらにはフランス、ドイツ、イタリアに留学するグアテマラ出身の音楽家も輩出したようである。ただし、これらは、 予備調査による作業仮説であり、本申請調査研究により、その細部の妥当性を検討する。 | |

| 2)その研究目的を達成するための研究方法 |

|

| 植民地グアテマラと宗主国スペインのアトランティックな音楽交流という

本研究課題の上記目的を達成する方法は、(1)インターネットアーカイブを含めた資料(文字や音源情報)資料収集とその解析、(2)専門家に対するヴァー

チャルおよびリアルによるインタビュー調査、そして(3)現在の音楽家たちの訪問ならびに演奏家の実演に触れる参与観察、の3つの柱からなるものとする。

まず(1)では、スペイン・マドリードのUniversidad Complutense 、スペイン・バルセロナにあるMuseu de la

Música de Barcelona 、メキシコのPalacio de Bellas Artes

の芸術アーカイブへの訪問調査、(2)ではグアテマラの音楽家で音楽史研究者Dieter

Lehnhoff氏への訪問調査をおこなう。(3)では、スペイン・マラガのInteractive Music Museum

の訪問調査とマラガの地方音楽のPanda de

Verdialesの演奏家たちへのインタビューと参与観察。メキシコ・サンクリストバル・デ・ラス・カサス市ならびにグアテマラのコバン市の伝統音楽演

奏家への訪問調査と、両者の教会音楽活動の参与観察をおこなう。そして、さらに(4)それらの資料を日本で分析し、研究目的で提示した作業仮説の検証を行

い、その結果を国内の専門家や宗教典礼音楽の作曲家に聞いてもらい、アドバイスを得る。確証を得たものにつき(5)国内外のとりわけ民族音楽学会(日本音

楽表現学会; Society for

Ethnomusicology)等で発表をおこない、成果発表をおこなうとともに、参加者から助言を収集し、最終的に、上記作業仮設の妥当性を点検す

る。 |

|

| 3)応募者の研究遂行能力 |

|

| 池田は『暴力の政治民族誌』(大阪大学出版会,

2020)を上梓し、グアテマラ先住民マヤ系マムの内戦時から和平合意後ならびにネオリベラル政治経済状況のなかでの、移民、文化復興、地方自治などの

テーマをとりあげ、先住民の足元からの脱植民地化の社会過程に35年以上調査してきた。近年ではキューバ出身の女性サルサ歌手が東西冷戦に巻き込まれつつ

も、歌詞歌謡のなかにマチズムと戦うラテンアメリカの女性の足元からの「抵抗の実践」を日本音楽表現学会で発表(2024)し、従来のプロテストソングと

は異なる詩的な政治実践について考察している。池田はグアテマラ先住民言語であるマム語を使うことができ、ケクチ語の基礎文法についても調査し、ホーム

ページで公開している。 |

|

| 1)この研究構想に至った背景と経緯 |

|

| 池田は、この研究のプロセスで長崎のかくれキリシタンの祈り「オラ

ショ」の資料をまとめた故・皆川達夫教授の業績に触れた。皆川教授は、「オラ

ショ」を楽譜に起こし、ラテン語への復元作業を行い、バチカン図書館や、来日

宣教師の故郷であるスペイン、ポルトガルを訪問するなどして調べ、グレゴリオ聖歌に由来することを発見している。このことが契機になり、我々は「オラ

ショ」のほかにも、中世やルネサンス期に、膨大な数の典礼歌を記憶することと、韻律の記憶が「定型」により特徴づけられる現象と似ていることに気がつい

た。つまり、ホメーロスの文体が、計量的条件のもとで与えられたアイデアを表現するために適応された固定表現、すなわち「定型」の多用によって特徴づけら

れることを実証したミルマン・パーリの研究のことを想起させる。枕詞の係り結び、韻律による手がかりが、膨大な口承定型文のホメーロスのような長い詩句を

朗詠可能にするパーリの「口承定型仮説」のことである。そのことを含めて大西洋の両端の音楽伝統の相互関連性を明らかししようと考えた。これが本研究の着

想に至った経緯である。 |

|

| 2)挑戦的研究としてどのような意義や可能性を有するか |

|

| 本研究の意義は次の3つにまとめられよう。 1.音楽はそれが育まれた土地や社会において自立的に発展していくという従来の音楽史の観点に対して、時空間を超えた「音楽の移動」という新たな分析視角 を導入したこと。 2.スペインの音楽史、グアテマラの音楽史という、それぞれ別々の独立した音楽史研究ではなく、トランスアトランティックな移動という観点から、植民地時 代を中心に、すでに文化のグローバリゼーションがおこっていたという「新しい音楽史」のあり方を提唱した。 3.2つの異なった地域の音楽を、対比対照することで、エドワード・サイードが提唱した「対位法的読解」の手法が、音楽史研究においても利用可能であるこ とを示し、この手法が、本研究課題以外の地域でも挑戦可能な方法論をしての可能性を見出したこと。 |

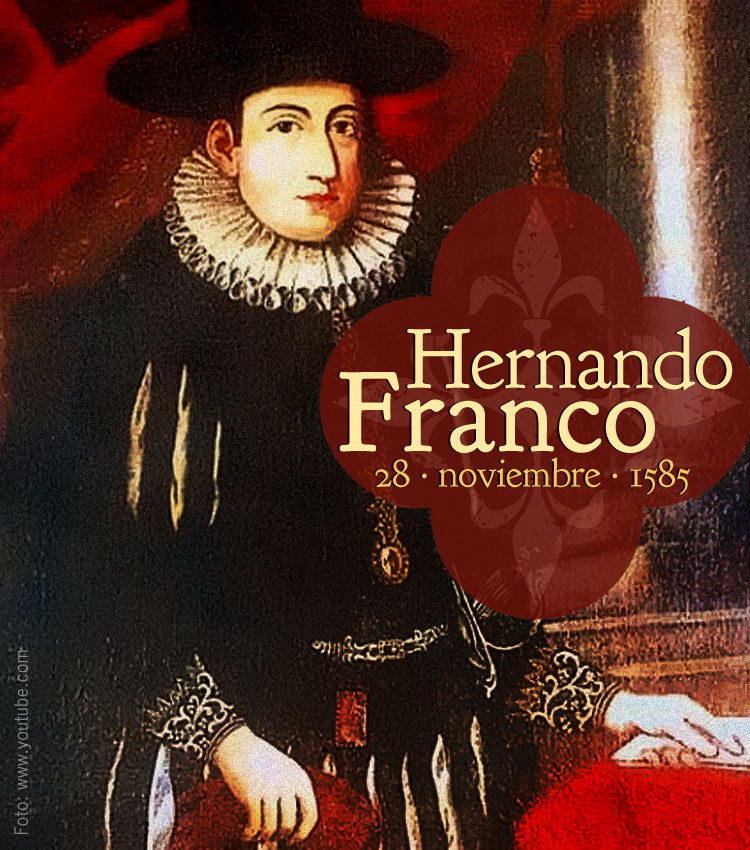

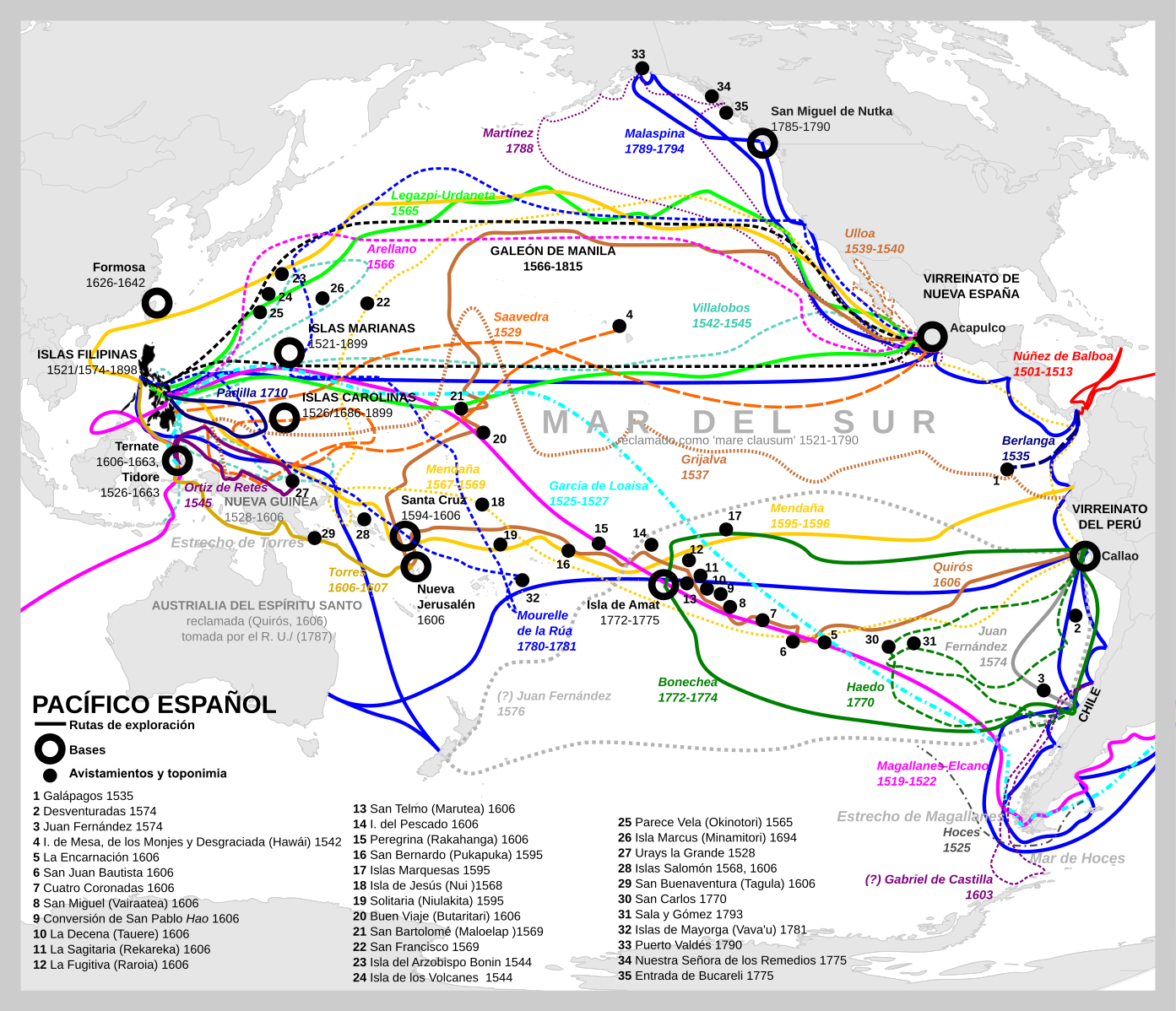

★ロー レンス・クレイトン「船と帝国」以下に所収:大航海の時代 : スペインと新大陸 / 関哲行, 立石博高編訳, 同文舘出版 , 1998

序 大航海時代のスペイン(中世との連続性;アメリカの「発見」と征服;アメリカとの結節点セビーリャ;スペイン帝国と「政治文化」)

1 アンダルシアと大西洋(コロンブスの時代のアンダルシア;ナスル朝時代のジェノヴァとグラナダ;16世紀におけるセビーリャ貴族と新世界貿易;船と帝国——スペインの場合)

2 征服者の世界(エストレマドゥーラ地方における都市的機能;移住者と社会—スペイン領アメリカの背景へのアプローチ;スペイン人コンキスタドール—その特徴)

★

| 1524以前 |

1524 キチェ族の敗北 1525 メキシコにはじめてのカテドラルが建設【グアテマラ・メソア メリカ】 |

【スペイン・イベリア半島】 ・イサベル1世統治(1474-1504)——カスティリャ ・フェリペ1世統治(1506) ・「ヴィリャンシーコ(villancico [biʎanˈθiko])またはヴィランチェーテ(ポルトガル語 vilancete、発音)は、15世紀後 半から18世紀にかけて流行したイベリア半島とラテンアメリカの一般的な詩と音楽の形式である」 |

| 1525-1550 |

1525 ペドロ・デ・アルバラドが現在のグ

アテマラ地方に到達 1529 サン・マテオ・イクスタタン、サンタ・エウラリア、ハカルテナンゴが征服(ドミニコ会宣教師が入る) エルナンド・フランコ(Galizuela, 1532 - Mexico, 28 November 1585) |

・カ

ルロス1世統治(1516-1556) 初期ルネサンスでは、マテオ・フレチャ・エル・ビエホとカスティーリャ の劇作家フアン・デル・エンシーナが、アルス・ノヴァ後の時代における主要な作曲家の一人として挙げられる。ルネサンス期の歌集には、カンシオネロ・デ・ パラシオ、カンシオネロ・デ・メディナセリ、カンシオネロ・デ・ウプサラ(カロリナ・レティビバ図書館所蔵)、カンシオネロ・デ・ラ・コロンビーナ、およ び後世のカンシオネロ・デ・ラ・サブラノラなどがある。オルガニストのアントニオ・デ・カベソンは、鍵盤楽器の作曲と演奏で際立っている。(→出典「スペインの音楽」) ・Tomás Luis de Victoria, 1548-1611 ・Alonso Lobo, 1555-1617 ・Luis de Milán, c.1500-c.1561 ・1541 エル・グレコが生まれる(〜1614) ・1547 ミゲル・デ・セルバンテスが生まれる(〜1616)【スペインルネサン スの時代】(〜1600) |

| 1551-1575 |

1570頃 ガスパール・フェルナンデスが生まれる。 ・「16世紀後半から17世紀後半にかけて、ドミニコ会の宣教師たちはベラパスとペテン南部で平和的な改宗活動を行ったが、ささやかな成功にとどまった」 |

16世紀初頭にスペインで発展したポリフォニーの歌唱スタイルは、フラ

ンドル・フランスの作曲家のスタイルと密接な関係があった。これらのスタイルの融合

は、神聖ローマ帝国とブルゴーニュがスペイン王カルロス1世(在位1516年~1556年)の領土の一部であった時代に起こった。北欧の作曲家たちがスペ

インを訪れ、スペインの作曲家たちがオランダ、ドイツ、イタリアにまで広がっていた神聖ローマ帝国の領土内を旅したからである。ルイス・デ・ミラン、アロ

ンソ・ムダーラ、ルイス・デ・ナルバエスがビウエラのために作曲した音楽は、この時代の主な成果のひとつである。アラゴン出身のガスパール・サンツは、ギ

ターの最初の学習方法を著した。ルネサンス期のスペイン人作曲家には、フランシスコ・ゲレロ、クリストバル・デ・モラレス、トマス・ルイス・デ・ビクトリ

ア(後期ルネサンス期)などがおり、彼らは皆、キャリアの大部分をローマで過ごした。後者は、ポリフォニーの完成度と表現力の強さにおいて、パレストリー

ナやラッススに匹敵する、あるいはそれ以上のレベルに達していたと言われている。[要出典]

スペインの作曲家の多くは、晩年になってから海外での旅から故郷に戻り、自国の音楽界に自らの音楽的知識を広めたり、16世紀後半にはフェリペ2世の宮廷

で仕えたりした。(→出典「スペイン

の音楽」) ・1651 ルイス・デ・ゴンゴラが生まれる(〜1627) |

| 1576-1600 |

1598 ペドロ・ベルムーデスがサンティアゴ・デ・グアテマラに到着 1599-1606 Gaspar Fernández, Maestro de capilla de la Catedral de Guatemala |

|

| 1601-1625 |

1611 エルナンド・フランコ合唱曲集を提出 1609頃 ガスパール・フェルナンデスは聖歌集を作曲 マイティネス(maitines)のヴィリャンシーコが好まれるようになる ・「 17世紀、フランシスコ会の宣教師たちは、ペテン・イッツァ湖のイツァ王国が独立したままである限り、マヤの平和化とキリスト教への改宗は不可能であると いう結論に達した」 |

【バロック音楽の時代】(1600〜1750) |

| 1626-1650 |

1648 ソル・ ファナ・イネス・デ・ラ・クルスが生まれる(〜1695) | |

| 1651-1675 |

・1659年ピレネー条約(西仏戦争の終戦条約) スペインでは交響曲はあまり重要視されてこなかったが、室内楽、独奏楽 器(主にギターとピアノ)、声楽、オペラ(伝統的なオペラとスペイン版ジングシュピール)は、地元の作曲家によって作曲された。スペイン語のオペラである サルスエラは、セリフを含むオペラの一種で、17世紀半ばに発展した世俗音楽のジャンルであった。(→出典「スペインの音楽」) |

|

| 1676-1700 |

・

「1695年、フランシスコ会の修道士アンドレス・デ・アベンダニョはイツァ族を改宗させようと2度目の試みを行い、1696年か1697年に始まるマヤ

暦

の20年周期であるクアトゥン8アジャウが、イツァ族が最終的にキリスト教を受け入れ、スペイン王を自分たちの支配者として受け入れる適切な時期であると

イツァ族の王を説得しようとした。

しかし、イツァ族にはこの改宗に反対する地元マヤの敵がいたため、1696年にアベンダニョは再び命からがら逃げ出さなければならなかった」 |

・1681年ペドロ・カルデロン・デ・ラ・バルカ(Pedro

Calderón de la Barca, 1600-1681)が死ぬ。これをもってスペイン黄金時代は終わるといわれる。 17世紀末には、スペインの「古典的」音楽文化は衰退し、19世紀まで その状態が続いた。スペインにクラシック音楽が到来した際には、アントニオ・ソレールの作品に見ら れるように、イタリアのモデルからインスピレーションを受けていた。ドメニコ・スカルラッティやルイジ・ボッケリーニといっ た傑出したイタリア人作曲家もマドリードの王宮に迎えられた。短命に終わったフアン・ク リストバル・アリアガは、スペインにおけるロマン派交響主義の主な開拓者として評価されている。[要出典](→出典「スペインの音楽」) Giuseppe Domenico Scarlatti (26 October 1685 – 23 July 1757) |

| 1701-1725 |

・ |

|

| 1726-1750 |

1738 マヌエル・ホセ・デ・キロスはサンティアゴ・デ・グアテマラ

大聖堂のマエストロ・デ・カピージャに任命される 1740 ラファエル・アントニオ・カステジャーノスが声楽曲を作曲 |

【古

典派音楽の時代】(1730-1820) Ridolfo Luigi Boccherini ( 19 February 1743 – 28 May 1805) Antoni Soler i Ramos (baptized 3 December 1729 – died 20 December 1783) |

| 1751-1775 |

1773 サンティアゴ・デ・グアテマラは地震で壊滅的被害、グアテマ

ラシティへの遷都 |

|

| 1776-1800 |

1780 ペドロ・ノラスコ・エストラーダ・アリストンドの最初の作曲 |

Fernando Sor

(baptised 14 February 1778 – 10 July 1839) Dionisio Aguado y García (8 April 1784 – 29 December 1849) ・このころまでヴィリャンシーコが 流行していた。 |

| 1801-1825 |

【ロ

マン派音楽の時代】(1800-1910) Juan Crisóstomo Jacobo Antonio de Arriaga y Balzola (27 January 1806 – 17 January 1826) |

|

| 1826-1850 |

Felip Pedrell Sabaté

(Spanish: Felipe) (19 February 1841 – 19 August 1922) Francisco Asenjo Barbieri (3 August 1823 – 19 February 1894) |

|

| 1851-1875 |

セリフのあるスペイン独自のオペラであるサルスエラは、

17世紀半ばに発展した世俗的な音楽ジャンルであり、1850年以降に最も盛んになった。フランシスコ・アセンホ・バルビエリはロマン派のサルスエラの発

展に重要な役割を果たした。一方、ルペルト・チャピ、フェデリコ・チュエカ、トマス・ブレットンといった後世の作曲家たちは、19世紀末にサルスエラを絶

頂期へと導いた。20世紀を代表するサルスエラの作曲家には、パブロ・ソロサバルやフェデリコ・モレノ・トロバなどがいる。(→出典「スペインの音楽」) Francisco de Asís Tárrega y Eixea (21 November 1852 – 15 December 1909) Isaac Manuel Francisco Albéniz y Pascual (Spanish pronunciation: [iˈsak alˈβeniθ]; 29 May 1860 – 18 May 1909) |

|

| 1876-1900 |

Miguel Llobet Solés

(18 October 1878 – 22 February 1938) |

|

| 1901-1925 |

【モ

ダニズム音楽の時代】(1890-) ・ |

|

| 1926-1950 |

||

| 1951-1975 |

【コ

ンテンポラリー音楽の時代】(1945-) ・ |

|

| 1976-2000 |

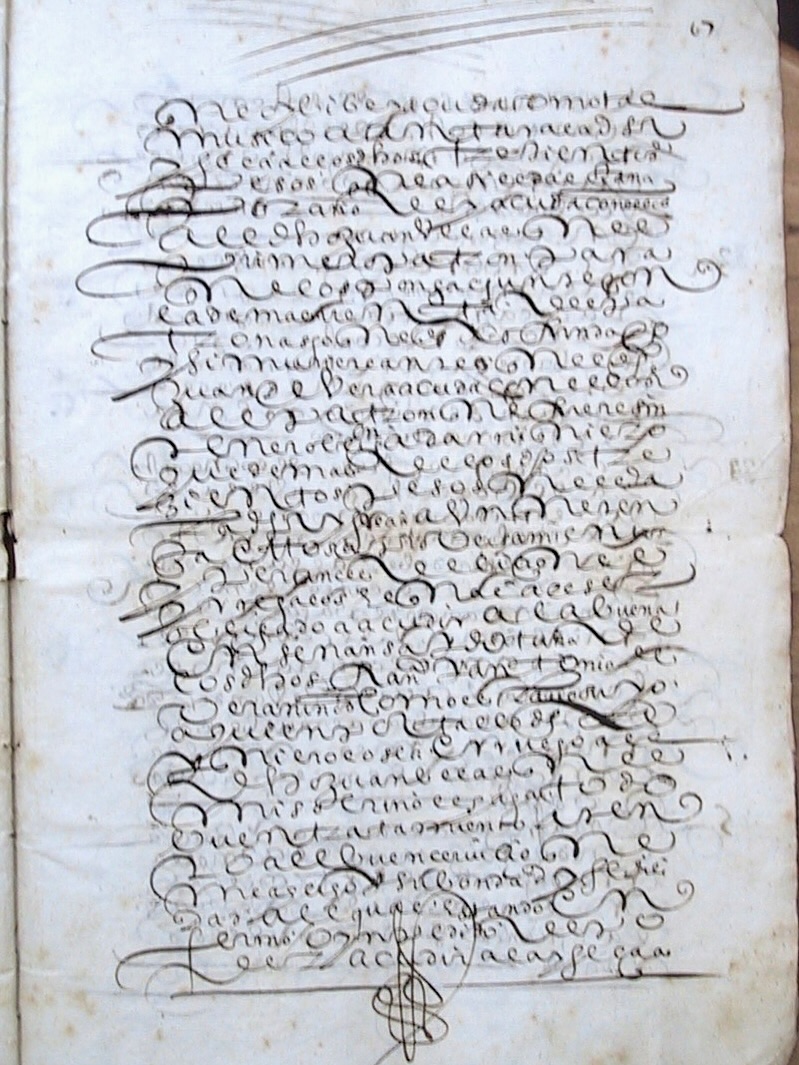

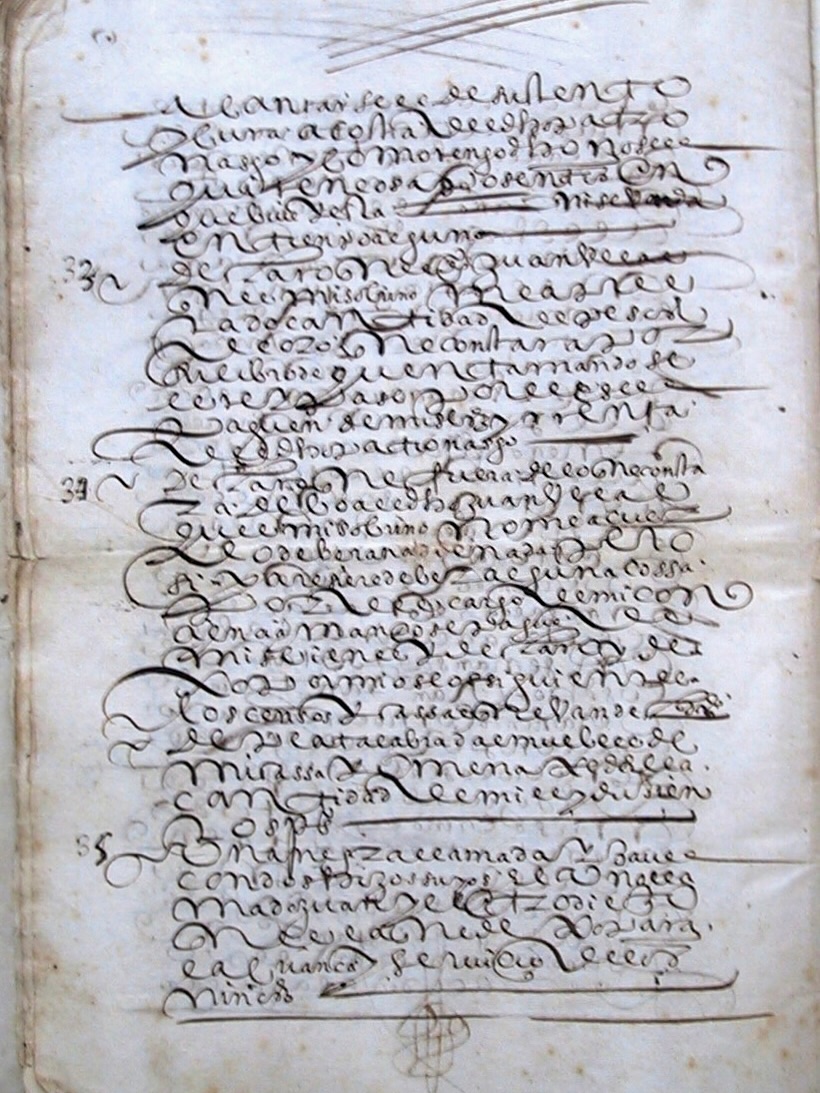

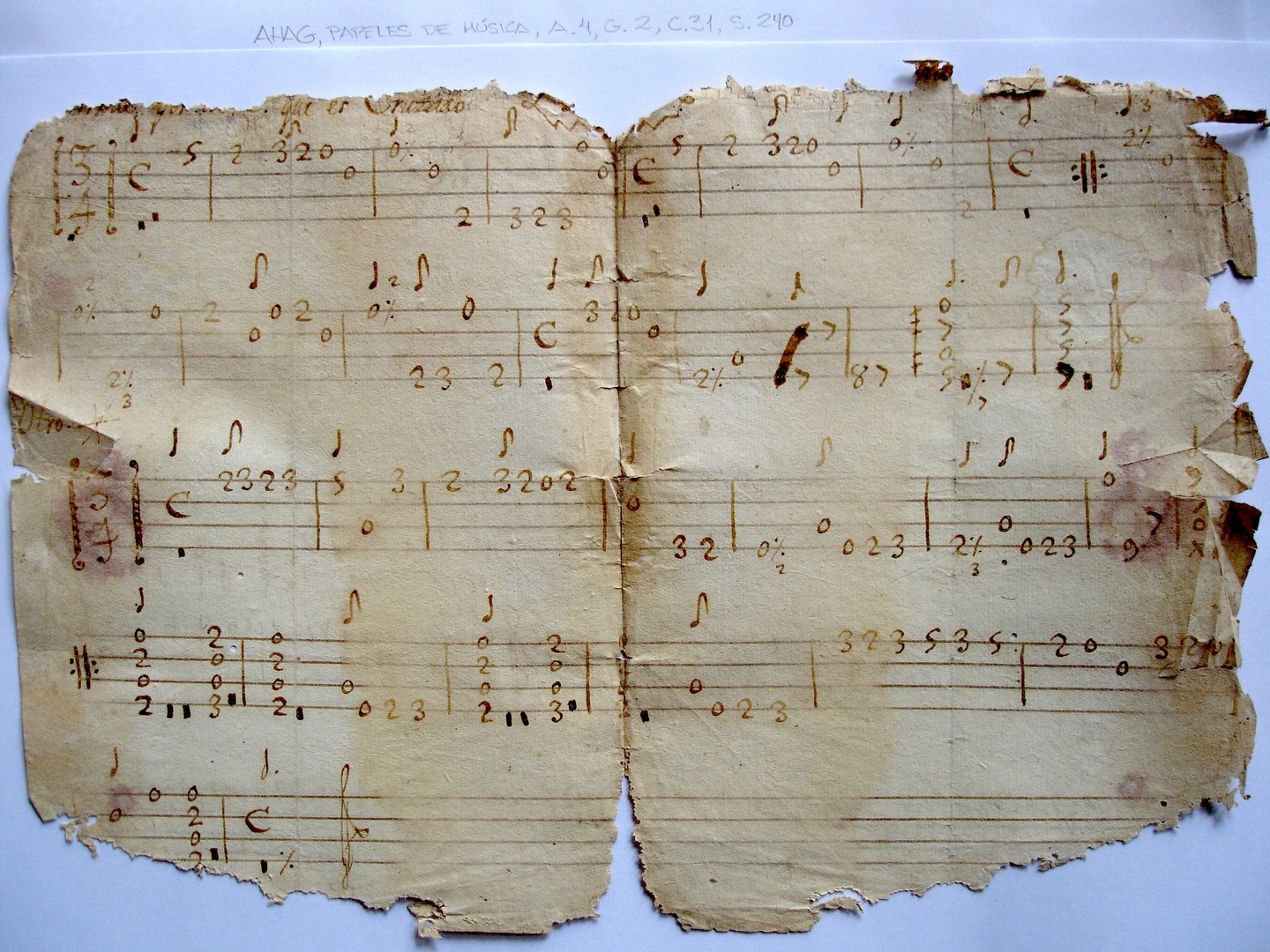

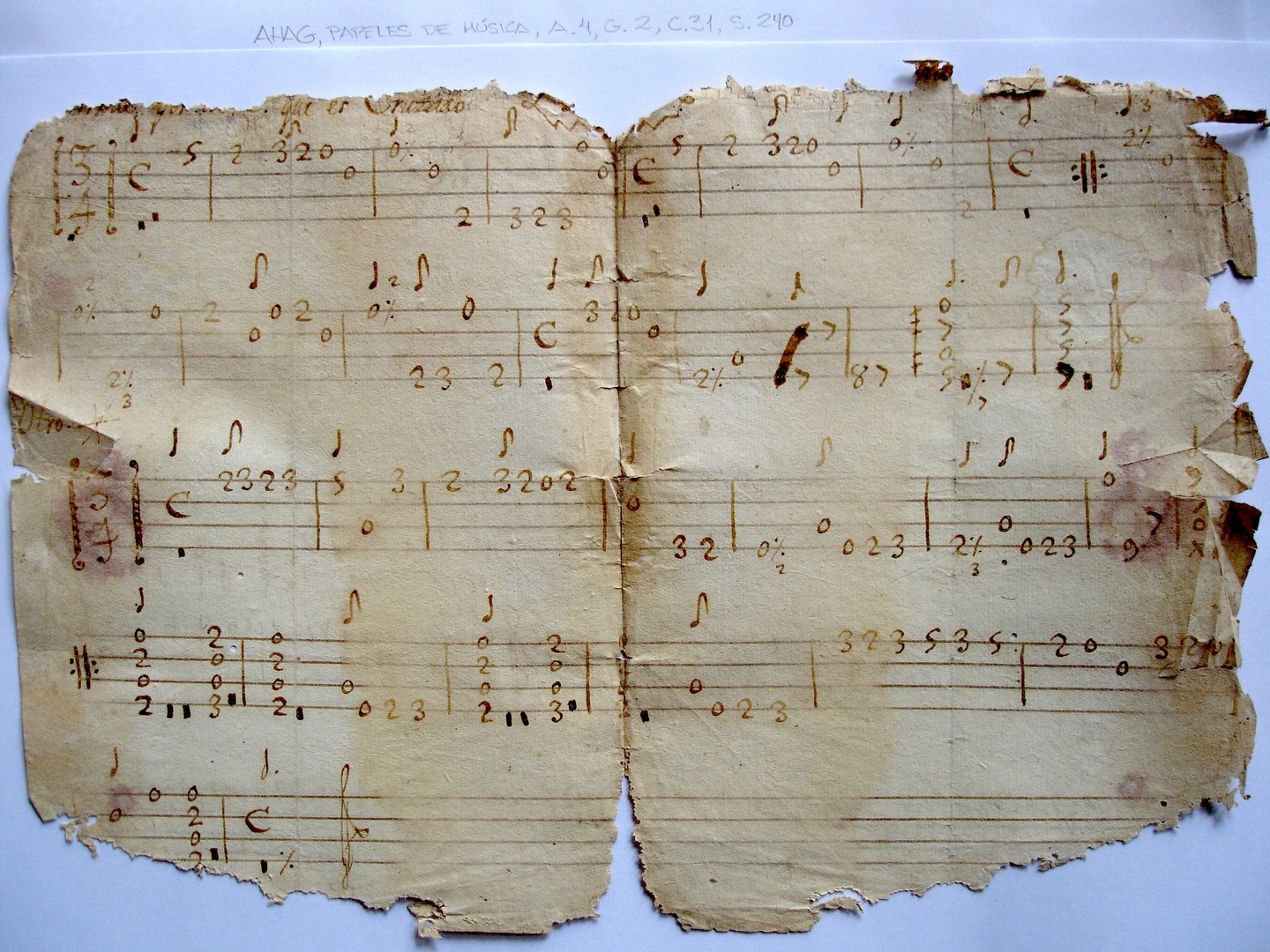

+++

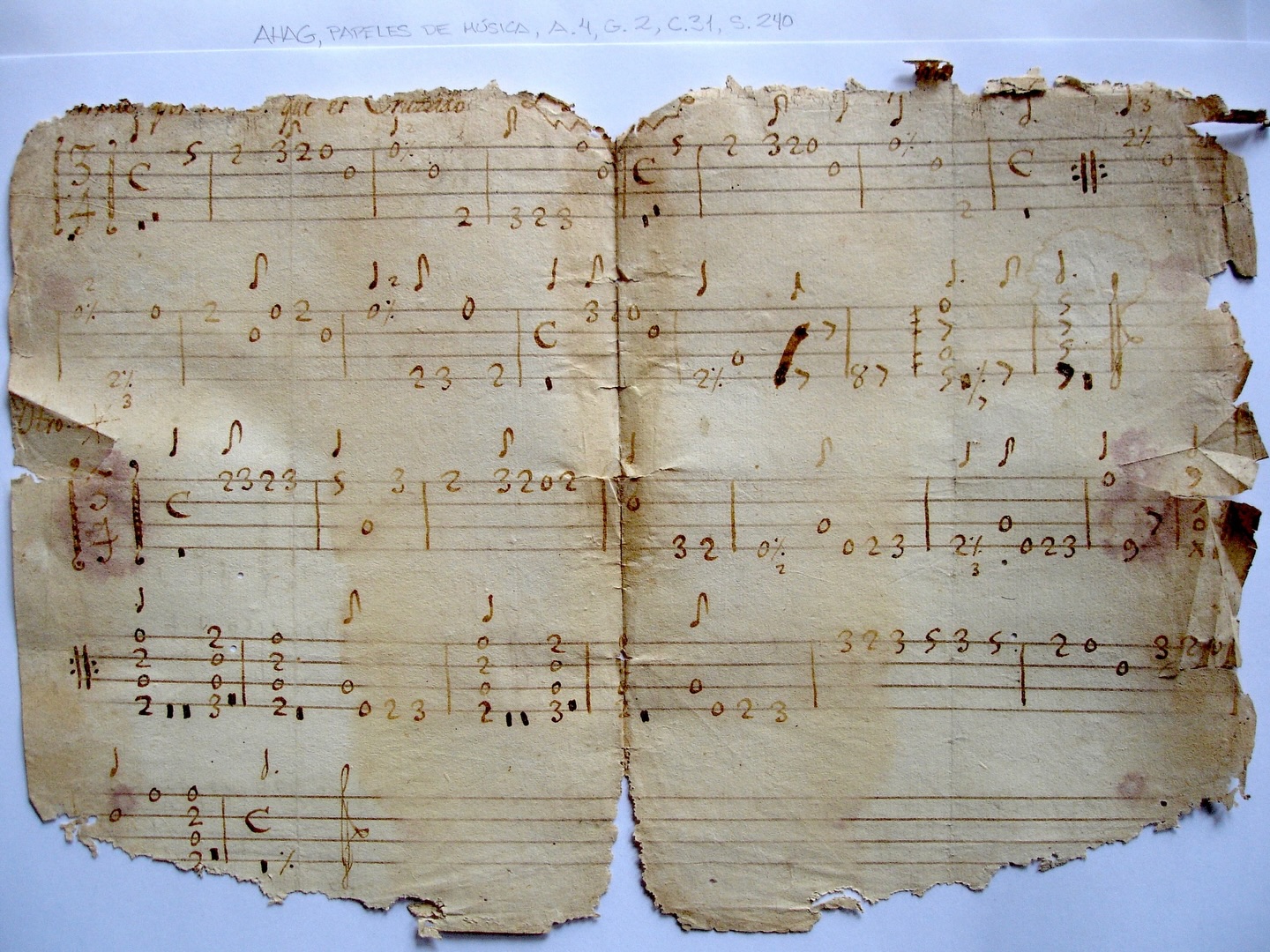

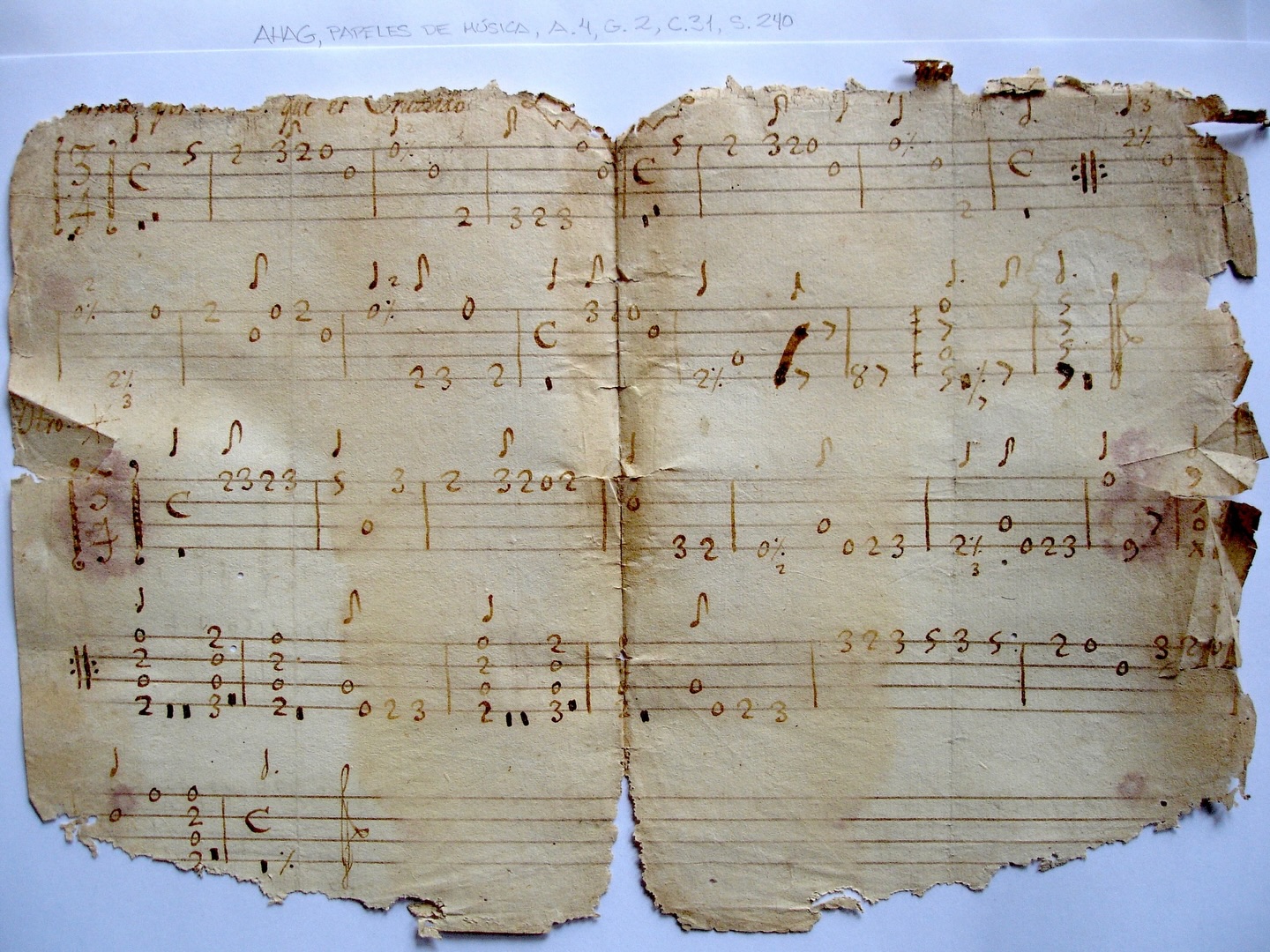

18 世紀のヴィリャンシーコの楽譜(グアテマラの典礼音楽)——La Música de Guatemala en el siglo XVIII = Music from eighteenth-century Guatemalaより

☆

★Omar Morales Abril氏による2026 年1月17日の投稿

☆

★Omar Morales Abril氏による2026 年1月13日の投稿

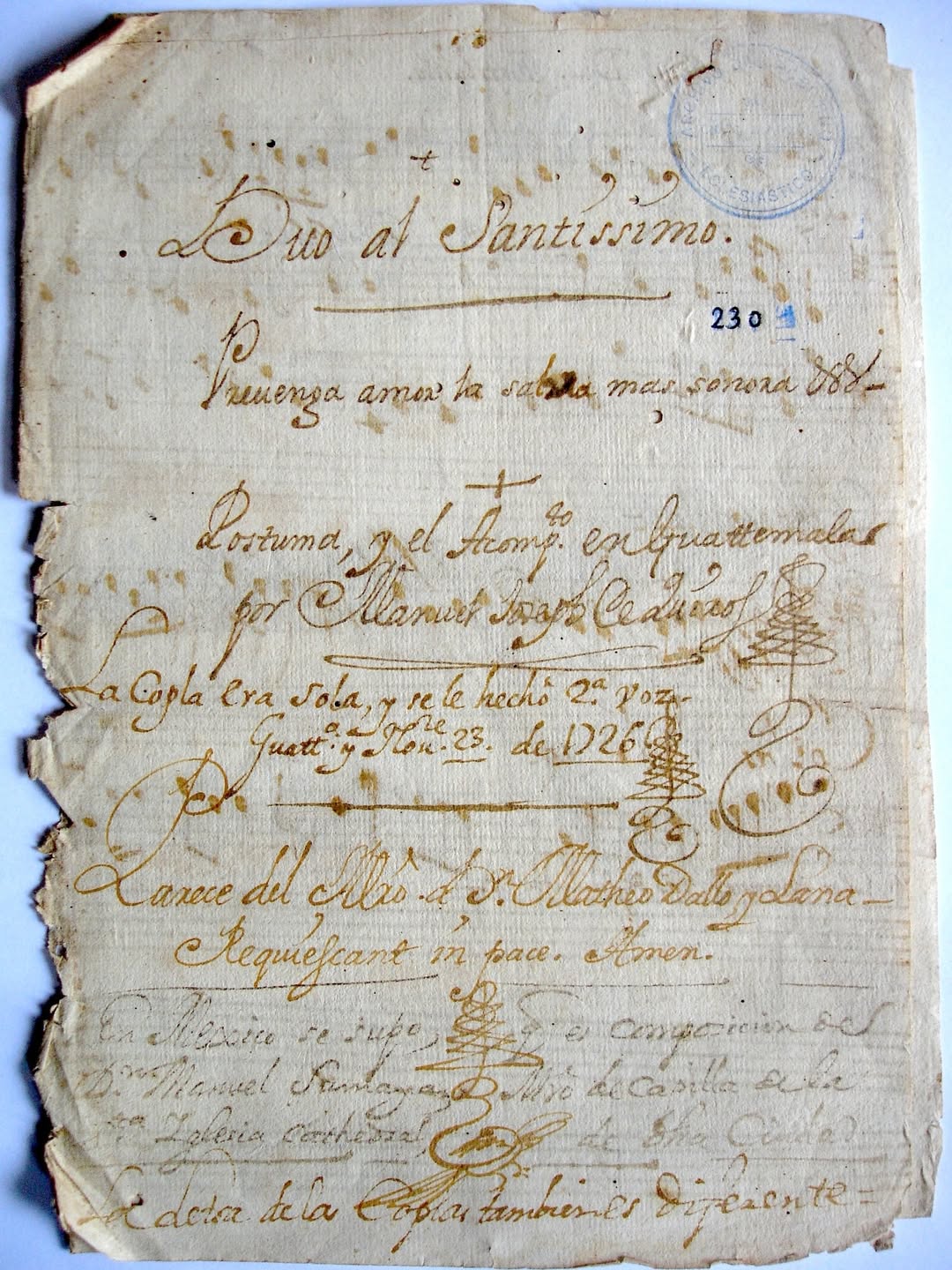

| Distintas

anotaciones en la portada del villancico «Prevenga amor la salva más

sonora», todas con la mano de Manuel José de Quirós en torno a 1726, es

decir, más de diez años antes de que volviera al servicio de la

catedral de Guatemala. • Portada: “Dúo al Santísimo, Prevenga Amor la salva mas sonora, etcétera. Póstuma, y el acompañamiento en Guatemala por Manuel José de Quirós [rúbrica]”. • Añadido debajo de la portada: “La copla era sola y se le echó 2a. voz. Guatemala y noviembre 23 de 1726. [Rúbrica de Quirós]”. • Otro añadido: “Parece del Maestro Don Mateo Dallo y Lana, requiescat in pace, amen. [Rúbrica de Quirós]”. • Otro añadido: “En México se supo que es composición de Don Manuel Sumaya, maestro de capilla de la santa iglesia catedral de dicha ciudad. La letra de la copla también es diferente”. |

ヴィリャンシーコ「Prevenga amor la salva más sonora」の表紙には、1726年頃、つまり彼がグアテマラ大聖堂に復帰する10年以上前に、マヌエル・ホセ・デ・キロスが書いたと思われるさまざまな注釈が記されている。 • 表紙:「聖なる御前に捧げる二重唱、Prevenga Amor la salva mas sonora、その他。死後、グアテマラでマヌエル・ホセ・デ・キロスによる伴奏 [署名]」。 • 表紙の下に追加:「この歌は単声であったが、第2声部が追加された。グアテマラ、1726年11月23日。[キロスの署名]」。 • 別の追加:「マエストロ・ドン・マテオ・ダロ・イ・ラナ作と思われる、安らかに眠れ、アーメン。[キロス署名]」。 • 別の追加:「メキシコでは、この曲は同市の聖なる大聖堂の楽長であるドン・マヌエル・スマヤの作曲であると知られている。歌の歌詞も異なっている」。 |

|

La Música de Guatemala en el siglo XVIII = Music from eighteenth-century Guatemala |

☆

★

☆

★

☆

★

☆

★

☆

★

☆

+++

★Omar Morales Abril氏による2019 年12月9日の投稿

★Omar Morales Abril氏による2023 年11月23日の投稿

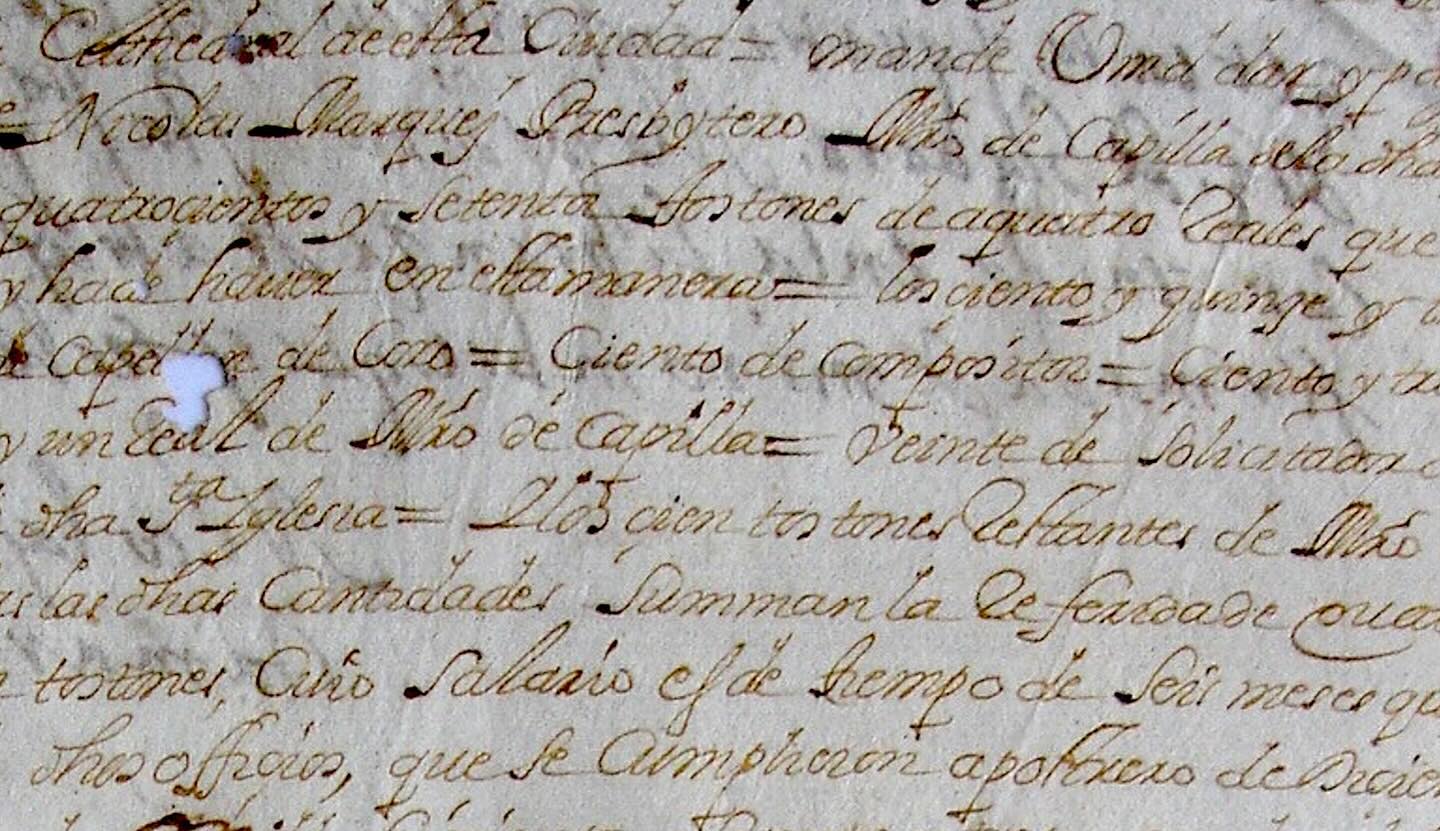

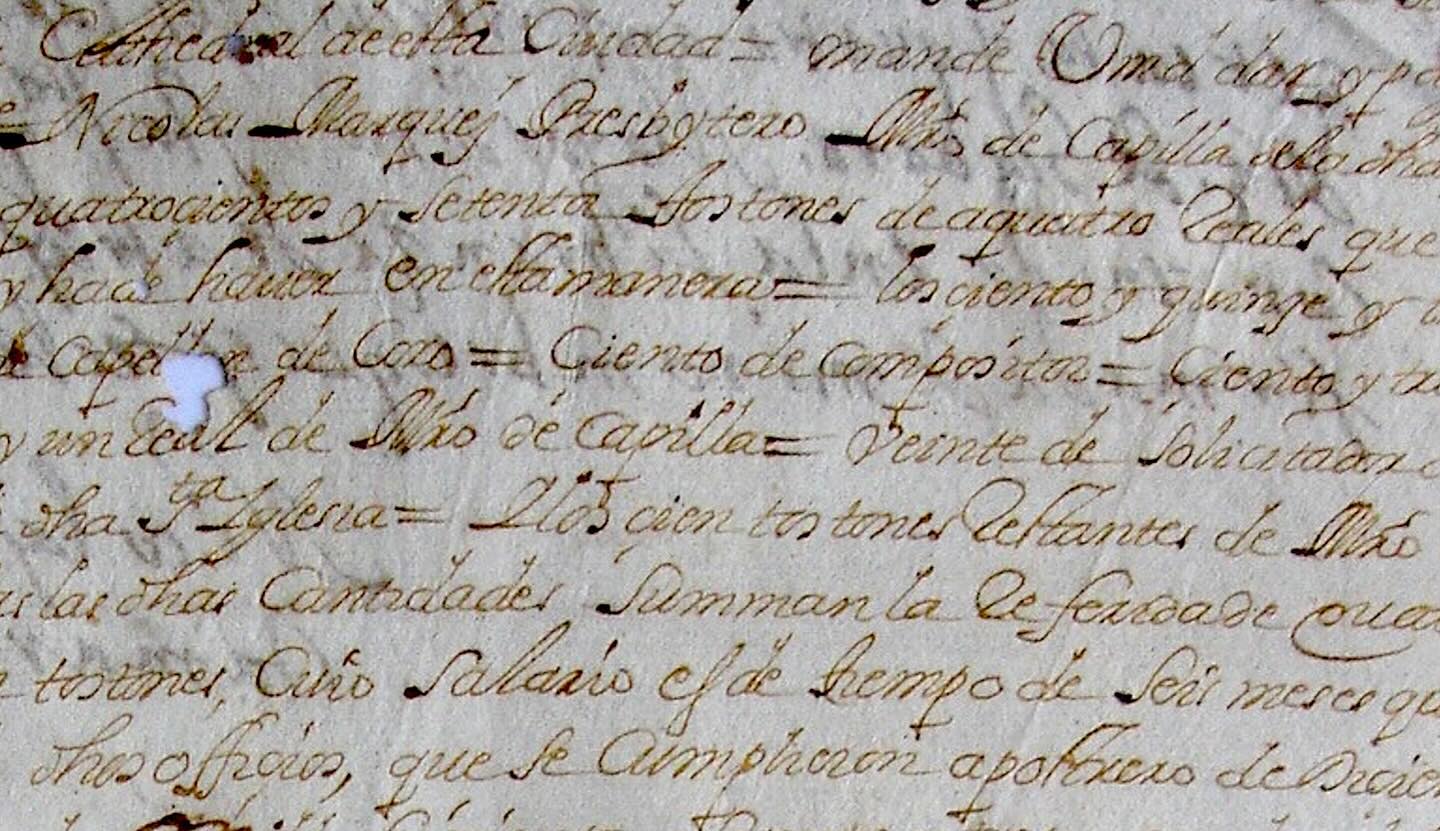

| “En

Guatemala, en dos de noviembre de mil y seiscientos sesenta y nueve

años, habiendo vacado el oficio de maestro de capilla de esta santa

iglesia catedral por muerte del padre Juan José [Guerrero], su último

poseedor, se le despachó título de tal maestro de capilla de esta dicha

santa iglesia catedral al padre Nicolás Márquez Tamariz, clérigo

presbítero, domiciliario de este obispado y capellán de coro de esta

dicha santa iglesia. Doy fe, Bachiller Antonio Bejarano y Valdés, secretario. [Rúbrica]”  • Fragmento de una libranza del segundo semestre de 1673: “[…] mande vuestra merced dar y pagar al padre Nicolás Márquez [Tamariz], presbítero, maestro de capilla de la dicha santa iglesia, cuatrocientos y setenta tostones de a cuatro reales, que se le deben y ha de haber en esta manera: los ciento y quince [tostones] y tres reales de ellos de capellán de coro, ciento de compositor, ciento y treinta y cuatro [tostones] y un real de maestro de capilla, veinte de solicitador de los negocios de dicha santa iglesia y los cien tostones restantes de maestro de canto, que todas las dichas cantidades suman la referida de cuatrocientos y setenta tostones, […]”  |

グ

アテマラにおいて、千六百六十九年十一月二日、この聖なる大聖堂の礼拝堂長職が、最後の職位者であったフアン・ホセ・

[ゲレロ]神父の死により、この聖なる大聖堂の礼拝堂長職が空席となったため、この聖なる大聖堂の礼拝堂長職の称号が、この司教区に居住し、この聖なる大

聖堂の聖歌隊の司祭であるニコラス・マルケス・タマリズ神父に授与された。 アントニオ・ベハラーノ・バルデス、書記官がこれを証明する。[署名]」  • 1673年下半期の支払明細書の一部:「[…] 聖堂の司祭であり、聖堂の楽長であるニコラス・マルケス・タマリズ神父に、400レアルの4レアル硬貨47枚、すなわち、聖堂の司祭としての115レアル 3レアル、聖堂の楽長としての100レアル、作曲家としての134レアル1レアル、楽長としての20レアル、合計530レアル3レアルを、そのように支払 うよう命じる。そのうち115トストンと3レアルは聖歌隊の司祭として、100トストンは作曲家として、134トストンと1レアルは礼拝堂の師匠として、 20トストンは聖なる教会の事務担当として、残りの100トストンは歌の師匠として支払われる。これらすべての金額を合計すると、前述の470トストンと なる。[…]」  |

| https://x.gd/O8GBDK |

☆

★Omar Morales Abril氏によるFaceBookの投稿(2025年9月

30日)

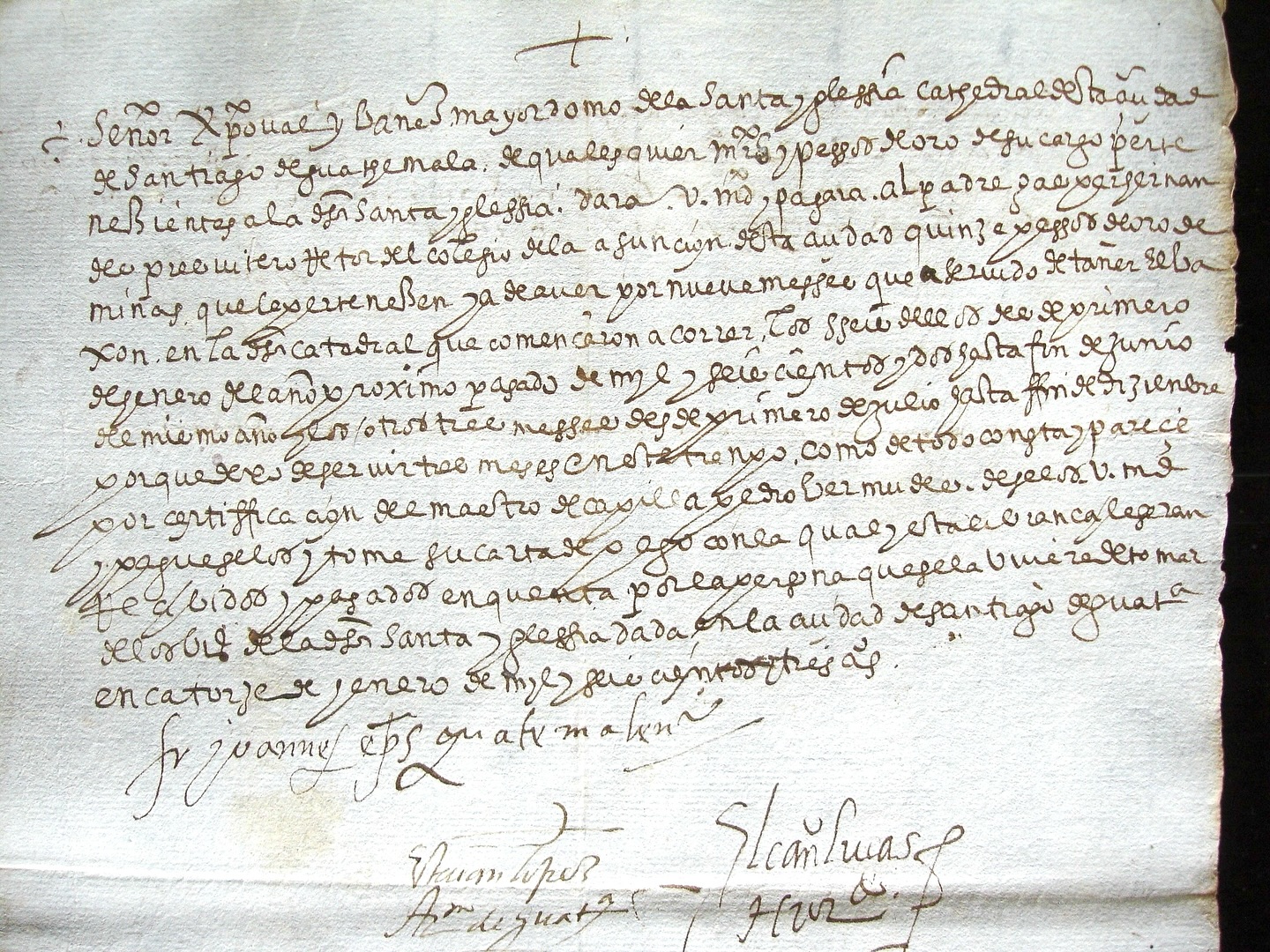

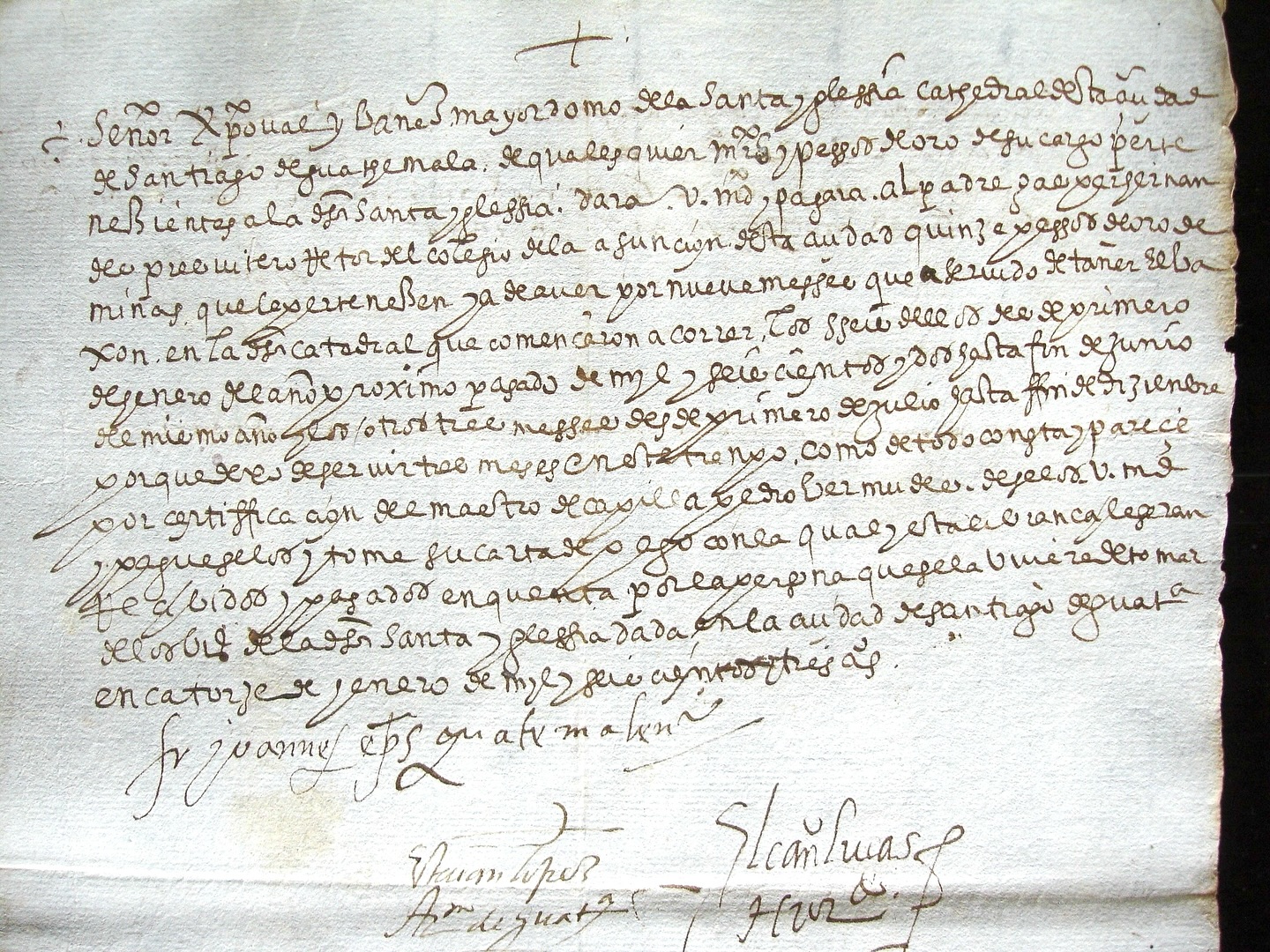

Libranza: "Señor Cristóbal Ibáñez, mayordomo de la santa iglesia catedral de esta ciudad de Santiago de Guatemala, de cualesquier maravedís y pesos de oro de su cargo, pertenecientes a la dicha santa iglesia, dará vuestra merced y pagará al padre Gaspar Hernández, presbítero, rector del colegio de la Asunción de esta ciudad, quince pesos de oro de minas que le pertenecen y ha de haber por nueve meses que ha servido de tañer el bajón en la dicha catedral, que comenzaron a correr los seis de ellos desde primero de enero del año próximo pasado de mil y seiscientos y dos hasta fin de junio del mismo año, y los otros tres meses, desde primero de julio hasta fin de diciembre, porque dejó de servir tres meses en este tiempo, como de todo consta y parece por certificación del maestro de capilla Pedro Bermúdez. Déselos vuestra merced y págueselos y tome su carta de pago, con la cual y esta libranza le serán recibidos y pagados en cuenta, por la persona que se la hubiere de tomar, de los bienes de la dicha santa iglesia. Dada en la ciudad de Santiago de Guatemala en catorce de enero de mil y seiscientos y tres años. Fray Ioannes, Episcopus Quatemalensis [Rúbrica]. Esteban López, arcediano de Guatemala [Rúbrica]. El canónigo Lucas Hurtado [Rúbrica]". |

リブランサ:「クリストバル・イバニェス様、グアテマラのサンティアゴ市にある聖なる大聖堂の執事よ、その聖なる教会に属する、あなたの職務上のあらゆる マレヴェディスおよび金ペソを、この街のアスンシオン学院の司祭であり学長であるガスパール・エルナンデス神父に、 15ペソの金貨を、同大聖堂でバホンを鳴らす職務を9ヶ月間務めたことに対する報酬として、お支払いください。その9ヶ月間は、昨年1602年1月1日か ら同年6月末までの6ヶ月間、 また、7月1日から12月末までの3か月分は、この期間に3か月間奉職を休んだため、すべては、礼拝堂長ペドロ・ベルムデスによる証明書に記されている通 りである。貴殿は彼にこれを支払い、その支払い証明書を受け取ること。それにより、この支払証明書とともに、当該聖なる教会の資産から、それを受け取った 者が、その口座に受け取り、支払いを行う。1603年1月14日、グアテマラの都市サンティアゴにて。フライ・ヨハネス、グアテマラ司教 [署名]。エステバン・ロペス、グアテマラ大司教 [署名]。ルーカス・ウルタド司教 [署名]。 |

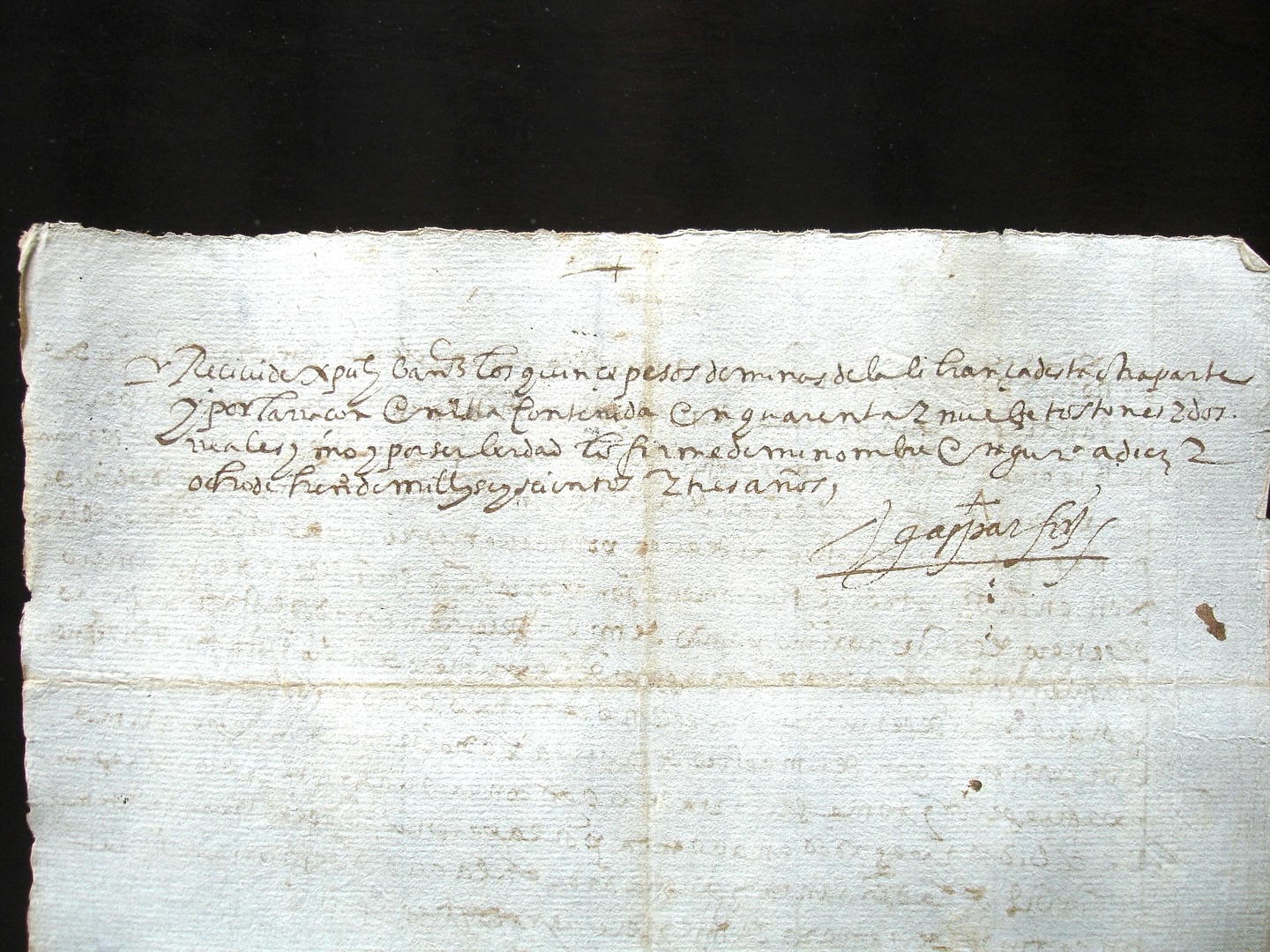

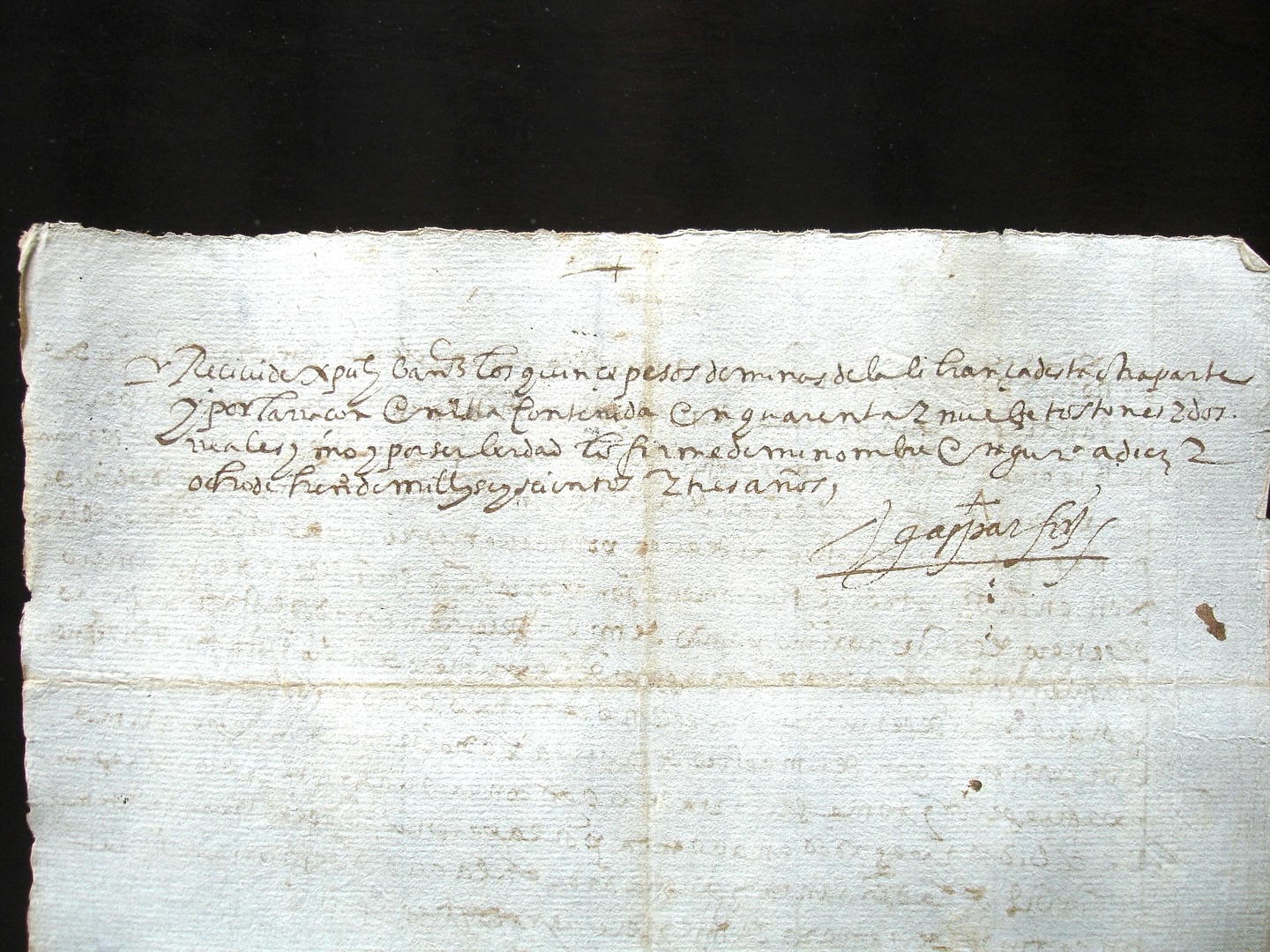

Carta de pago detrás de la libranza: "Recibí de Cristóbal Ibáñez los quince pesos de minas de la libranza de esta otra parte y por la razón en ella contenida, en cuarenta y nueve tostones y dos reales y medio. Y por ser verdad, lo firmé de mi nombre, en Guatemala, a dieciocho de enero de mil y seiscientos y tres años. Gaspar Fernández [Rúbrica]". |

支払いの手紙(リブランサの裏面):「クリストバル・イバニェスから、このリブランサに記載された理由に基づき、鉱山で採れた15ペソを、49トストンと 2レアル半で受け取った。真実であることを証するため、グアテマラにて、1603年1月18日に署名する。ガスパール・フェルナンデス[署名]」 |

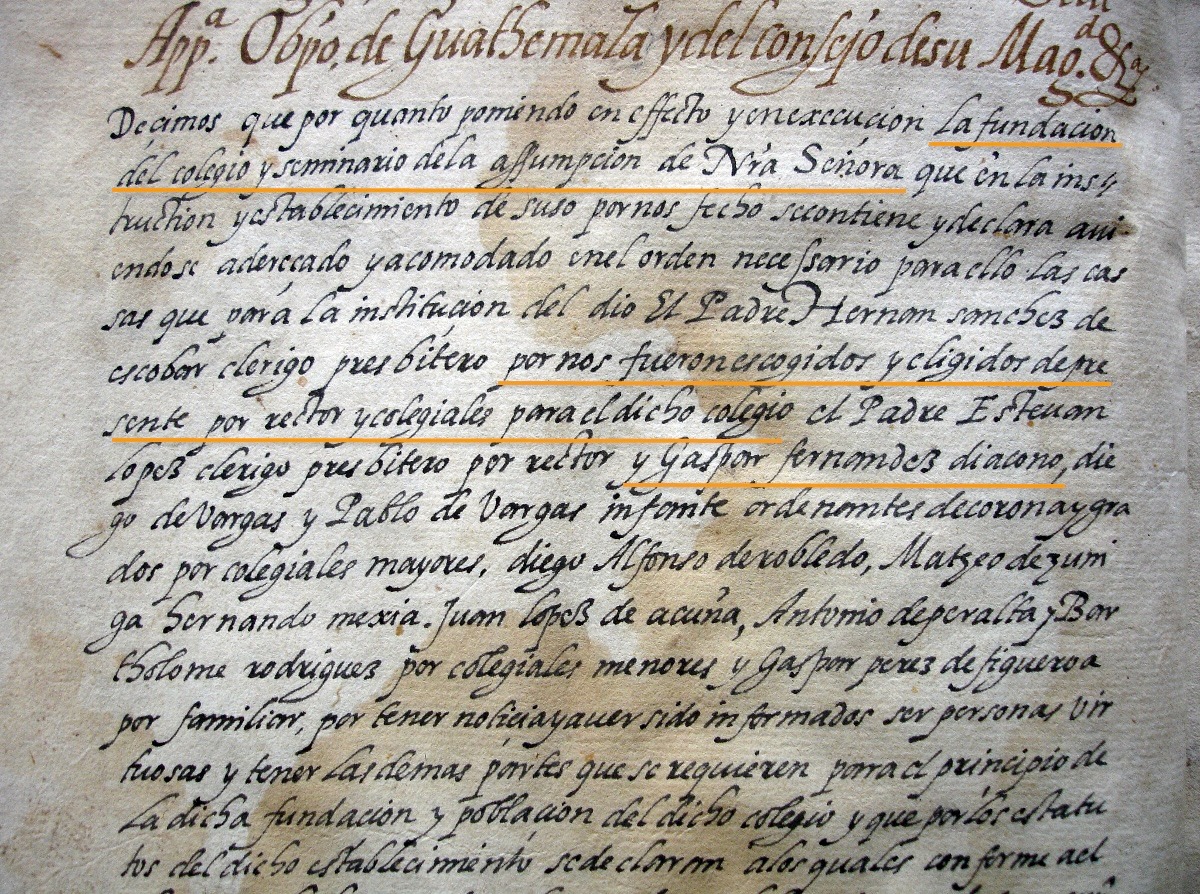

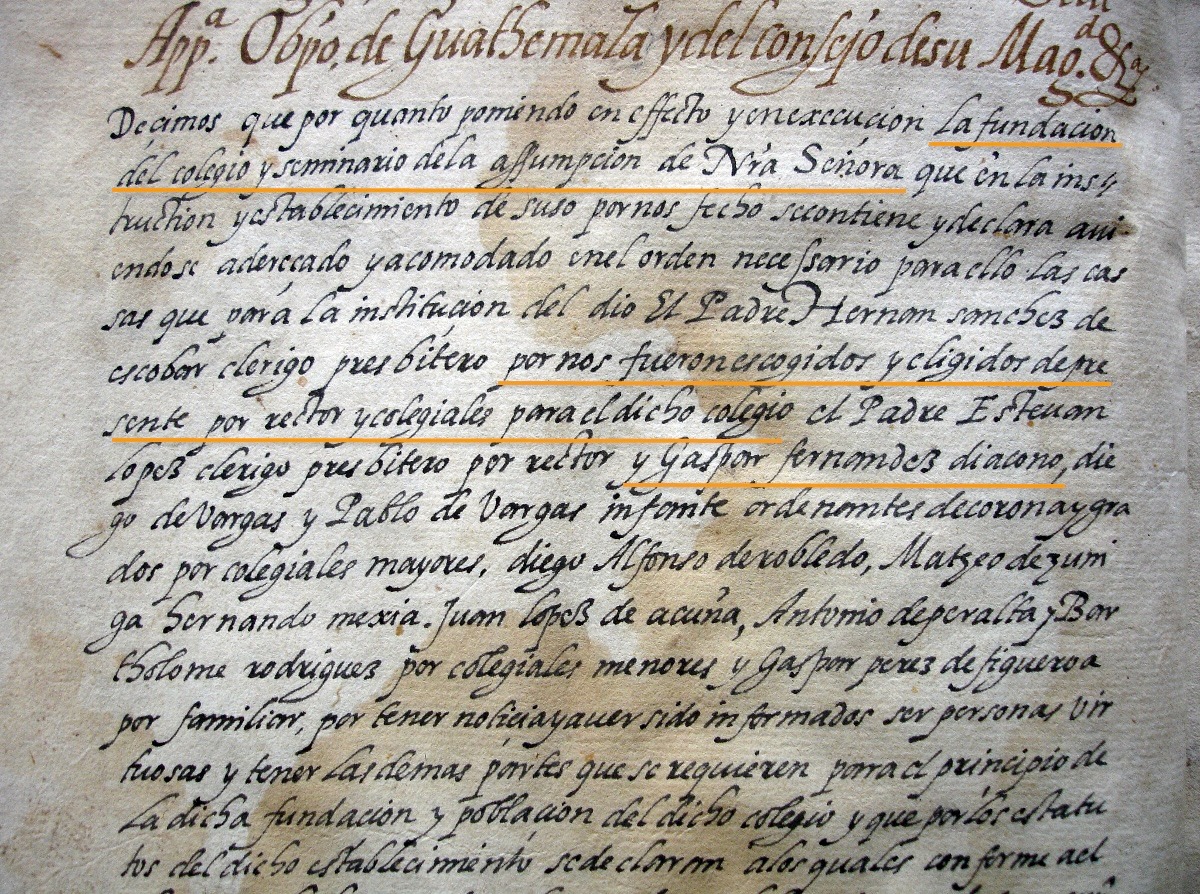

Colegio Seminario de la Asunción, Libro de fundación y constituciones, Acta de fundación, 12 de julio de 1598: "Nos, Don Fray Gómez de Córdova, por la gracia de Dios y de la santa sede apostólica obispo de Guatemala y del Consejo de su majestad, etcétera, decimos que por cuanto, poniendo en efecto y en ejecución la fundación del colegio y seminario de la Asunción de Nuestra Señora, que en la instrucción y establecimiento de suso por nos hecho se contiene y declara, habiéndose aderezado y acomodado en el orden necesario para ello las casas que para la institución de él dio el padre Hernán Sánchez de Escobar, clérigo presbítero, por nos fueron escogidos y elegidos de presente, por rector y colegiales para el dicho colegio, el padre Esteban López, clérigo presbítero, por rector, y Gaspar Fernández, diácono, Diego de Vargas y Pablo de Vargas, infante, ordenantes de corona y grados, por colegiales mayores..." |

アスンシオン神学校、創立書および憲法、創立文書、1598年7月12日: 「我ら、ドン・ゴメス・デ・コルドバは、神の恩寵と聖なる使徒座の恩寵により、グアテマラ司教および陛下の評議会のメンバーなどである。我々は、聖母マリ アの昇天の大学および神学校の設立を実行に移し、その設立および運営に関する指示および規定を我々が作成し、そのために必要な準備を整え、その設立のため に司祭であるエルナン・サンチェス・デ・エスコバル神父が提供した家屋を整備したことから、 我々は、当該カレッジの学長として司祭エステバン・ロペス神父を、また上級生として、助祭ガスパール・フェルナンデス、ディエゴ・デ・バルガス、パブロ・ デ・バルガス(王冠と学位の授与者)を選出した...」 |

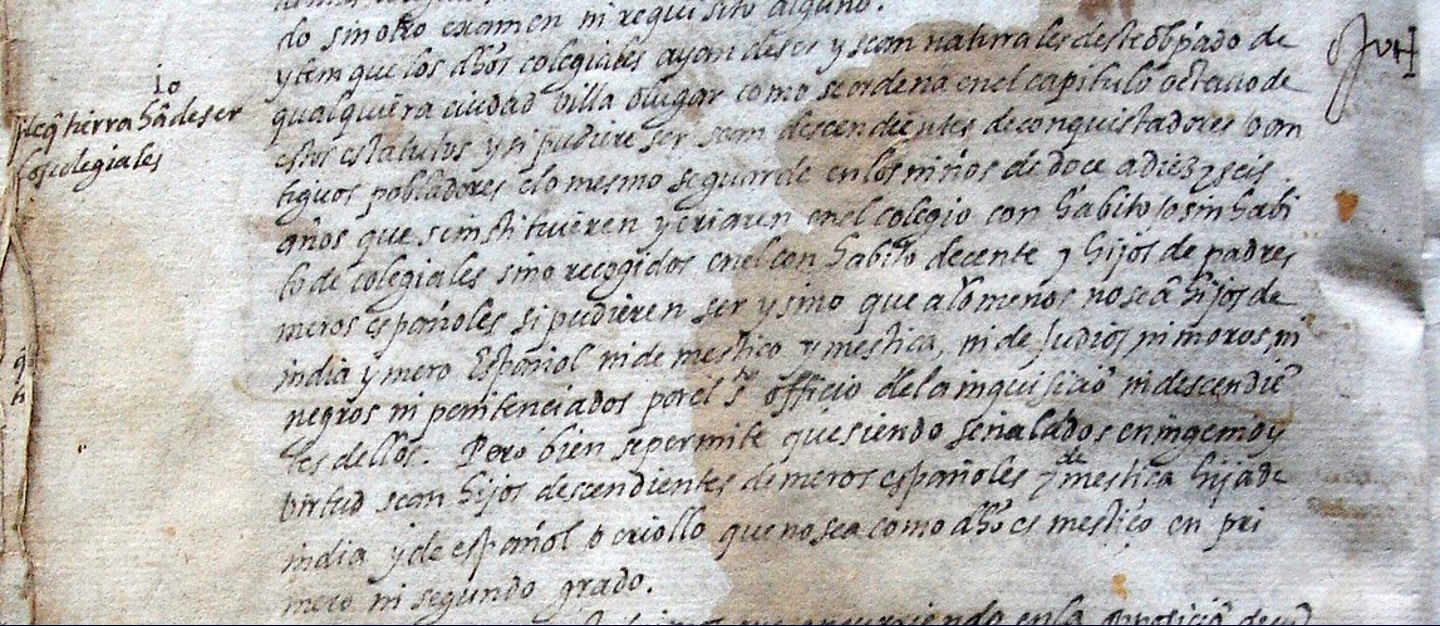

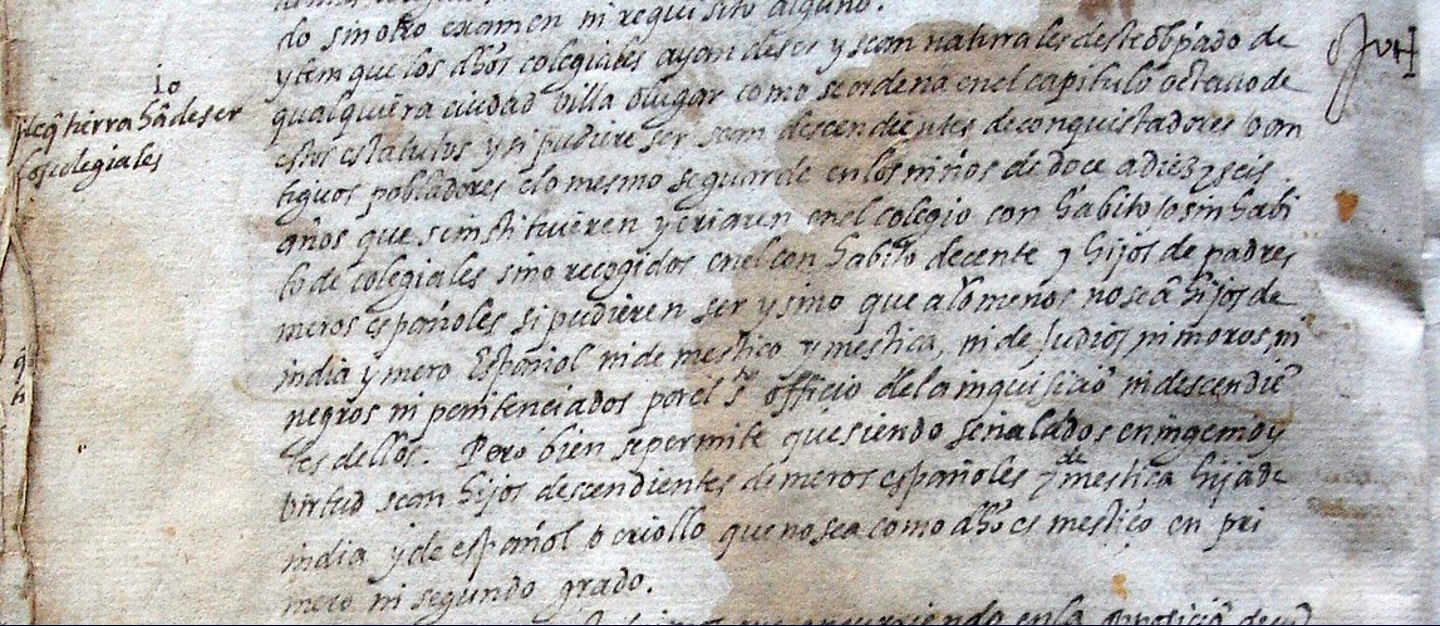

Colegio Seminario de la Asunción, Libro de Fundación y Constituciones, 24 de agosto de 1597, capítulo décimo. Brevete: "10. De qué tierra han de ser los colegiales". Capítulo décimo: "Ítem, que los dichos colegiales hayan de ser y sean naturales de este obispado, de cualquiera ciudad, villa o lugar, como se ordena en el capítulo octavo de estos estatutos. Y si pudiere ser, sean descendientes de conquistadores o antiguos pobladores. Y lo mismo se guarde en los niños de doce a dieciséis años que se instituyeren y criaren en el colegio, con hábito o sin hábito de colegiales; si no, recogidos en él con hábito decente, e hijos de padres meros españoles si pudieren ser, y si no, que a lo menos no sean hijos de india y mero español ni de mestizo y mestiza, ni de judíos ni moros ni negros ni penitenciados por el santo Oficio de la Inquisición, ni descendientes de ellos. Pero bien se permite que, siendo señalados en ingenio y virtud, sean hijos descendientes de meros españoles y de mestiza, hija de india y de español o criollo; que no sea, como dicho es, mestizo en primero ni segundo grado". Apostilla al margen derecho: "Ojo". |

アスンシオン神学校、創立書および憲法、1597年8月24日、第10章。 ブレビテ:「10. 生徒はどの土地の出身者であるべきか」。 第10章: 「また、当該生徒は、この教区内のいずれかの都市、町、または地域の出身者であるべきであり、また実際にそうであるべきである。これは、本規定の第8章で 定められている通りである。可能であれば、征服者や古くからの入植者の子孫であることが望ましい。また、12歳から16歳までの子供たちについても同様で あり、彼らは修道院で教育を受け、修道院の服を着用するか否かを問わず、修道院で育てられる。そうでない場合は、適切な制服を着用して同校に受け入れら れ、両親が純粋なスペイン人であることが望ましい。それが不可能な場合は、少なくとも、インディアスと純粋なスペイン人の子、メスティソとメスティーソの 子、ユダヤ人、ムーア人、黒人、聖職者による異端審問で有罪判決を受けた者、およびそれらの者たちの子孫であってはならない。ただし、才能と徳に優れてい る場合は、純粋なスペイン人とメスティーソ(インディアスとスペイン人またはクリオージョの娘)の子孫であることも許される。前述のように、第一世代また は第二世代のメスティーソであってはならない。 右余白の注記:「注意」。 |

| Otro ministril nombrado

“Hernández” en las libranzas del cabildo recibió quince pesos de oro de

minas por tocar el bajón durante nueve meses de 1602, “porque dejó de

servir tres meses en este tiempo, como de todo consta y parece por

certificación del maestro de capilla Pedro Bermúdez”. En la carta de

pago firma “Gaspar Fernández”, al igual que en todos los documentos con

su rúbrica en Guatemala y en Puebla, así como en su cuaderno de

composiciones ahora conservado en el Archivo Histórico de la

Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca. • El salario de quince pesos de oro de minas —equivalente a 49 tostones y dos reales y medio— por nueve meses, es mayor al de los ministriles indígenas. Haciendo cuentas, el salario anual de bajonero de Gaspar Fernández era de 20 pesos de oro de minas (o sea, 66 tostones exactos), es decir, el triple que el salario anual de 20 tostones de los ministriles indígenas de apellido Hernández… pero apenas la décima parte del de los ministriles Andrés de Pro y Diego de Sosa, que ganaban 600 tostones al año. ¿Por qué tan notables diferencias de salario? • Gaspar Fernández fue uno de los estudiantes que ingresó al colegio de la Asunción al fundarse en 1598, cuyos estatutos indicaban que los colegiales debían ser “naturales de este obispado, de cualquiera ciudad, villa o lugar […] y si pudieran ser, sean descendientes de conquistadores o antiguos pobladores”. El mismo capítulo 10 de los estatutos apela explícitamente a la limpieza de sangre, aunque matiza: “Pero bien se permite que, siendo señalados en ingenio y virtud, sean hijos de descendientes de meros españoles y de mestiza, hija de india y de español o criollo”. ¿La diferencia de salarios podría reflejar alguna condición étnica, como en el caso de los ministriles indígenas Miguel y Domingo Hernández, contemporáneos suyos? • De cualquier manera, su condición de clérigo de corona y grados en 1596, de clérigo presbítero en 1601 y posteriormente la de maestro de capilla de las catedrales de Guatemala (1603-1606) y de Puebla (1606-1629), afianzan la idea de que Gaspar no pertenecía a la misma familia de ministriles indígenas de apellido Hernández, aunque algunas libranzas del cabildo se refieran a él como “Gaspar Hernández”. |

市議会の給与台帳に「エルナンデス」と記された別の楽師は、1602年

の9か月間にバホンを演奏したことで15ペソの金貨を受け取った。これは「この期間に3か月間勤務を怠ったためであり、そのことはすべて記録に残ってお

り、礼拝堂長ペドロ・ベルムデスによる証明書からも明らかである」とされている。支払いの手紙には「ガスパール・フェルナンデス」と署名されている。グア

テマラやプエブラで彼が署名したすべての文書、そしてアンテケラ・オアハカ大司教区歴史資料館に現在保存されている彼の作曲ノートにも同様の署名がある。 • 9ヶ月間の15ペソの金鉱山ペソ(49トストンと2レアル半に相当)という給料は、先住民の音楽家たちの給料よりも高い。計算すると、ガスパール・フェル ナンデスの年間給与は20ペソの金(つまり、正確に66トストン)であり、これは、ヘルナンデスという姓を持つ先住民の音楽家の年間給与20トストンの3 倍である。しかし、アンドレス・デ・プロとディエゴ・デ・ソーサという音楽家の年間給与600トストンの10分の1にすぎない。なぜこれほど顕著な賃金格 差があったのか? • ガスパール・フェルナンデスは、1598年に設立されたアスンシオン学院に入学した学生の一人だった。同学院の規定では、学生は「この司教区、あるいはあ らゆる都市、町、地域の出身者であり、可能であれば征服者や古くからの入植者の子孫であること」と定められていた。同規定の第10章では、純血を明示的に 要求しているが、「ただし、才知と徳に優れている場合は、純粋なスペイン人の子孫、あるいはインディアスとスペイン人、あるいはクリオールの娘であるメス ティーソの子孫も認められる」と補足している。給与の差は、彼の同時代人である先住民出身の音楽家ミゲル・エルナンデスとドミンゴ・エルナンデスの場合の ように、民族的な条件を反映しているのだろうか? • いずれにせよ、1596年に王室聖職者、1601年に司祭、その後グアテマラ大聖堂 (1603-1606年)およびプエブラ(1606-1629年)の大聖堂の楽長としての地位は、ガスパールがエルナンデスという姓を持つ先住民の音楽家 たちと同じ一族に属していなかったという見方を裏付けている。ただし、市議会によるいくつかの免除令では、彼は「ガスパール・エルナンデス」として言及さ れている。 |

| https://x.gd/fqO97 Omar Morales Abril氏によるFaceBookの投稿(2025年9月30日) |

Omar

Morales Abril氏によるFaceBookの投稿(2025年9月30日) |

☆

★Omar Morales Abril氏によるFaceBookの投稿(続報)

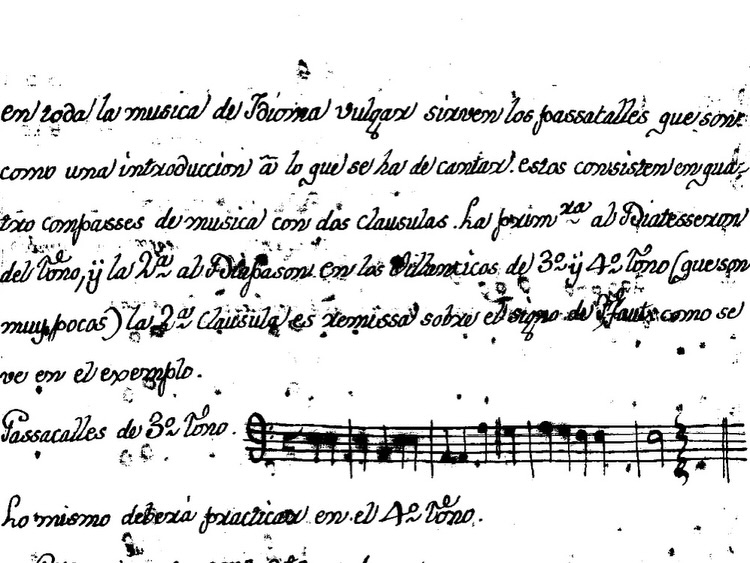

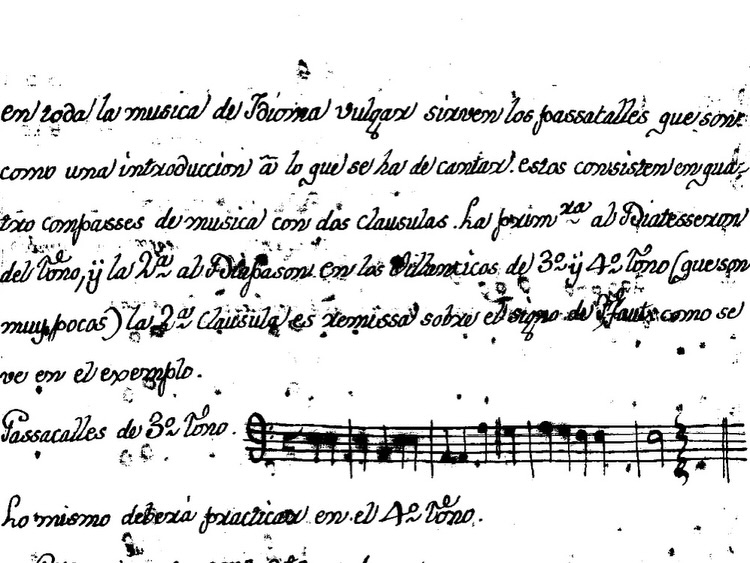

| Los

“antiguos” recursos de ennegrecimiento desarrollados en el siglo XIV

para modificar las relaciones mensurales entre las figuras que

representan duración de sonidos se resignificaron en el ámbito

hispánico hacia finales del siglo XVI, de modo que la distinta

articulación de impulsos rítmicos recogiera la prosodia de la lengua

española y desplazara conscientemente las cargas semánticas a través

del ritmo. Muchas composiciones del siglo XVII e inicios del XVIII escritas sobre estructuras literarias estróficas en español (coplas, cuartetas de romance, seguidillas, etcétera) suelen recoger el ritmo prosódico de la primera letra. ¿Qué hacer con las demás estrofas escritas debajo? Algunas composiciones que ofrecen la misma melodía para cada copla, pero la distribuye en distintas voces a solo, hacen evidente que el ritmo musical debe adaptarse al ritmo prosódico de cada estrofa. |

14

世紀に開発された「古い」黒化技法(音符の中を黒く塗りつぶす方法)は、音の長さを表す記号間の時間的関係を変化させるためのものであったが、16世紀末

にはスペイン語圏において新たな意味を獲得した。これにより、リズムの異なる発音がスペイン語の韻律を反映し、リズムを通じて意味の重みを意識的に移動さ

せるようになったのである。 17世紀から18世紀初頭にかけて、スペイン語の詩的構造(コプラ、ロマンチックな四行詩、セギディージャなど)に基づいて書かれた多くの作曲は、最初の 歌詞の韻律リズムを反映していることが多い。その下に書かれた他の詩節はどうしたらいいのだろうか。各詩節に同じメロディーを使用しているが、それを異な る声部に分配している作曲例もあることから、音楽のリズムは各詩節の韻律リズムに適合させる必要があることが明らかである。 |

|

|

| https://x.gd/2W7aB Omar Morales Abril氏の2025年11月25日の投稿 |

2025年11月25日 |

| “3º

nocturno. Villancico a ocho, con violines. A ver vamos los pastores.

Por don José Gabino Leal, maestro de capilla de la santa iglesia

catedral de Valladolid, en Nueva España. Año de 1742. 8.” • El pasado viernes 15 de noviembre de 2019, Andrew Lawrence-King, el Ensamble Turulunegro y la Orquesta de Cámara del Conservatorio de las Rosas presentaron, en la catedral de Morelia, una reconstrucción del histórico concierto que preparara y dirigiera Miguel Bernal Jiménez en 1939, a partir de manuscritos del Colegio de Santa Rosa de Santa María, cuyos originales ya no se conservan. La reconstrucción del programa estuvo a cargo de Edgar Alejandro Calderón Alcántar, a partir de las particelle preparadas bajo supervisión de Bernal Jiménez para ese concierto histórico, considerado el primero de recuperación de música virreinal en el México independiente. Al volver a Guatemala y retomar la catalogación de los papeles de música de la catedral, el pasado miércoles 20 de noviembre de 2019, tomé la obra correspondiente al orden habitual que estoy siguiendo. Al leer los papeles, me sonó en la cabeza precisamente uno de los villancicos que alcancé a escuchar en el recién pasado concierto del 15 de noviembre. Fue presentado como anónimo y proveniente del Colegio de Santa Rosa. Resulta que el original, autógrafo de José Gabino Leal, fechado en 1742 —un año antes de la fundación del Colegio de Santa Rosa de Santa María— y compuesto para los maitines de Navidad de ese año en la Catedral de Valladolid de Michoacán, hoy Morelia, se conserva en la catedral de Guatemala, incluyendo un par de violines ausentes en la versión colegial. |

「第3夜。8声のヴィリャンシーコ、ヴァイオリン付き。『羊飼いたち、

さあ行こう』。バジャドリード大聖堂の楽長、ホセ・ガビーノ・レアルによる。1742年、8。」 • 2019年11月15日金曜日、アンドリュー・ローレンス・キング、アンサンブル・トゥルルネグロ、コンセルバトリオ・デ・ラス・ロサス室内管弦楽団は、 モレリア大聖堂で、1939年にミゲル・ベルナル・ヒメネスが準備・指揮した歴史的なコンサートの再現公演を行った。この公演は、サンタ・ロサ・デ・サン タ・マリア学院の楽譜(原版は現存しない)に基づいて構成された。プログラムの再構築は、エドガー・アレハンドロ・カルデロン・アルカンタルが担当した。 これは、ベルナル・ヒメネスの監督のもと、この歴史的なコンサートのために準備された楽譜に基づいており、独立後のメキシコにおける植民地時代の音楽を復 活させた最初のコンサートとされている。 グアテマラに戻り、大聖堂の楽譜の分類作業を再開した2019年11月20日(水)、私は通常の手順に従って、該当する楽譜を取り上げた。その楽譜を読ん でいると、ちょうど11月15日のコンサートで聴いたヴィリャンシーコの1曲が頭に浮かんだ。それは匿名で、サンタ・ロサ学院の作曲と紹介されていた。そ の原曲は、ホセ・ガビーノ・レアルの自筆で、1742年(サンタ・ロサ・デ・サンタ・マリア学院の設立の1年前)に、その年のクリスマス早課のためにミ チョアカン州バリャドリッド大聖堂(現在のモレリア)で作曲されたもので、グアテマラ大聖堂に保存されている。学院版にはない2つのヴァイオリンパートも 含まれている。 |

|

|

| https://x.gd/G3GQL Omar Morales Abril氏の2019年11月22日の投稿 |

2019年11月22日 |

| En Guatemala se conservan

algunos papeles autógrafos de Tomás Torrejón y Velasco (1644-1728),

maestro de capilla de la catedral de Lima. Entre ellos, están los de

«Es mi Rosa bella», villancico compuesto en 1679 para Santa Rosa de

Santa María, canonizada ocho años antes. La propia caligrafía de

Torrejón añadió algunas palabras alternativas de modo que la obra

también sirviera para fiestas marianas. • Una copia realizada por Manuel José de Quirós para la catedral de Guatemala evidencia que se cantó en la procesión de 1748 y también el año 1753. En ese mismo juego de papeles aparece una anotación con la caligrafía de Pedro Nolasco Estrada Aristondo, probablemente realizada durante su magisterio de capilla (1797-1804), que muestra su intención de aprovechar la letra y componerle nueva música. • No se conserva la música tardía de Pedro Estrada Aristondo, pero las letras del estribillo que anotó Torrejón se adaptaron a un “aria italiana” en 1750. Además de a Santa Rosa y a la Virgen María, la letra también se trovó para funcionar en otras fiestas: a Santa Teresa, a Santa Bárbara y a San Pedro, aprovechando el aria para voz sola, dos violines al unísono, violón y acompañamiento continuo. https://x.gd/7GwCo |

グアテマラには、リマ大聖堂の楽長であったトマス・トレホン・イ・ベラ

スコ(1644-1728)の自筆の書類がいくつか保存されている。その中には、8年前に列聖されたサンタ・ロサ・デ・サンタ・マリアのために1679年

に作曲されたヴィリャンシーコ「Es mi Rosa

bella」のものも含まれている。トレホン自身が、この作品を聖母マリアの祝祭にも使えるよう、いくつかの代替の歌詞を追加している。 • マヌエル・ホセ・デ・キロスがグアテマラ大聖堂のために作成した写しには、この曲が1748年と1753年の行列で歌われたことが記されている。同じ書類 の中に、ペドロ・ノラスコ・エストラーダ・アリストンドの筆跡による注記がある。おそらく彼が礼拝堂の教師を務めていた時期(1797-1804)に書か れたもので、この歌詞を利用して新しい楽曲を作曲しようという彼の意図が伺える。 • ペドロ・エストラーダ・アリストンドの晩年の楽曲は現存していないが、トレホンが書き留めたリフレインの歌詞は、1750年に「イタリアの歌」に編曲され た。この歌詞は、聖ロサや聖母マリアだけでなく、聖テレサ、聖バルバラ、聖ペドロなどの他の祝祭にも使用され、独唱、2本のヴァイオリンのユニゾン、ヴィ オロン、通奏低音による伴奏が活用された。 |

| Portada original: "Es mi Rosa

bella. A 3. Año de 1679. De don Tomás Torrejón y Velasco [rúbrica]". Añadido en la portada: "San Francisco".  |

原題:「わが愛しきロサよ。1679年3月。ドン・トマス・トレホン・

イ・ベラスコ [署名]」 表紙に追加:「サン・フランシスコ」  |

Parte de "Tiple a 3" de «Es mi Rosa bella», que también funciona para fiestas marianas al cambiar "Rosa" por "Aurora" (y la letra completa de los octosílabos de las coplas). La trova a la Virgen María fue anotada por el propio Torrejón y Velasco. |

「Es mi Rosa bella」の「Tiple a 3」の一部であり、「Rosa」を「Aurora」に置き換えることで(そして詩の八音節の歌詞全体を)、マリアの祭典にも使用できる。聖母マリアへのト ロバは、トレホン・イ・ベラスコ自身によって書き留められた。 |

Libranza de la catedral de Lima: "Señor capitán don Gabriel de Somiano [y Zumalave], caballero de la Orden de Calatrava, tesorero de esta santa iglesia metropolitana [de Lima] y mayordomo de la fábrica de ella, de los pesos que son a cargo de vuestra merced, pertenecientes a la dicha fábrica, dará y pagará a don Tomás de Torrejón y Velasco, maestro de capilla de esta dicha santa iglesia, doscientos y cincuenta pesos de a ocho reales, que los ha de haber y se le libran por su sal[ar]io de seis meses, cumplidos en fin de diciembre del año pasado de seiscientos y ochenta y cuatro, a razón de a quinientos que goza en cada uno con la dicha ocupación, que con este libramiento —de que ha de tomar la razón el contandor de esta santa iglesia— y su recibo, se pasa[rá]n en la cuenta que vuestra merced diere, perteneciente a la dicha fábrica. Fecho en los Reyes, en tres de enero de mil y seiscientos y ochenta y cinco años. Don Melchor de Avendaño y Dávalos [Rúbrica]. Por mandado del señor chantre, el bachiller Pedro de Medina [Rúbrica]. Tómese la razón a foja 14. Juan Esteban de la Parra [Rúbrica]". [Brevete al pie:] Libramiento de 250 pesos de a 8, en fábrica, a don Tomás de Torrejón y Velasco, maestro de capilla de esta santa iglesia, de 6 meses de su salario, cumplidos en fin de diciembre de 684". |

リマ大聖堂の免除状: 「ガブリエル・デ・ソミアーノ[およびズマラベ]大尉、カラトラバ騎士団騎士、この聖なる大聖堂の財務官 [リマ]の聖堂の財務官、および同聖堂の建築責任者として、貴殿が担当する、同建築に属する金銭について、貴殿は、同聖堂の礼拝堂長であるドン・トマス・ デ・トレホン・イ・ベラスコに、8レアルの250ペソを支払う。これは、同氏が、昨年684年12月末に満了した6ヶ月間の任期において、同職務において 享受した500ペソに相当する金額である。[ar]io 6ヶ月分、昨年684年の12月末に満了した、同職において各々500レアルを享受する、この支払(この聖なる教会の会計係が記録する)およびその領収書 は、貴殿が当該工場に属するものとして提示する口座に振り込まれる。1685年1月3日、レジェスにて作成。 ドン・メルチョール・デ・アベンダニョ・イ・ダバロス [署名] 聖歌隊長の命により、ペドロ・デ・メディナ [署名] 14ページに記録する。フアン・エステバン・デ・ラ・パラ [署名]」 [末尾の付記:] 250ペソ(8ペソ単位)の支払いを、この聖なる教会の礼拝堂長であるドン・トマス・デ・トレホン・イ・ベラスコに、684年12月末に満了した6か月分 の給与として、工場にて行う。 |

A manera de recibo, detrás de la libranza extendida por el cabildo de la catedral de Lima en enero de 1685: "Don Tomás Torrejón y Velasco [rúbrica]". |

領収書として、1685年1月にリマ大聖堂の評議会が発行した支払証書の裏面に「ドン・トマス・トレホン・イ・ベラスコ[署名]」と記されている。 |

Portada con la caligrafía de Manuel José de Quirós: "Dúo a 3 voces, a Santa Rosa de Lima. 'Es mi Rosa bella', etcétera. Tiene trova a Nuestra Señora, que comienza 'Es mi Aurora bella', etcétera. Por don Tomás Torrejón y Velasco, en Lima". Añadido en la cabecera de la portada: "Y a Nuestra Señora". Añadidos en la esquina superior derecha de la portada: "No se ha cantado" (que luego se tachó). Año de 1748, estación. 53". Añadido con la caligrafía de Pedro Nolasco Estrada Aristondo, debajo de los datos de portada: "Para mudarle la música". |

表紙にはマヌエル・ホセ・デ・キロスの筆跡で「3声の二重唱、サンタ・ロサ・デ・リマに捧ぐ。『わが美しいバラよ』など。聖母マリアへの賛歌があり、『わ が美しい夜明けよ』などで始まる。トマス・トレホン・イ・ベラスコ作、リマにて」と記されている。 表紙のヘッダーに追加:「そして聖母マリアへ」。 表紙の右上隅に追加:「歌われていない」(後に消されている)。1748年、季節。53」。 表紙の情報の下に、ペドロ・ノラスコ・エストラーダ・アリストンドの筆跡で追加:「音楽を変更するため」。 |

Portada original: "Aria italiana, con violín. ‘Tirannia’, etcétera". Añadidos en la cabecera: "A Santa Rosa de Santa María, y a Nuestra Señora. Y a San Pedro, de 1750. Epístola". Añadido sobre los datos de la portada: "N." Añadidos debajo de los datos de portada: "Santa: ‘Es Teresa ahumada’, etcétera. Santa: ‘Es mi Rosa bella’, etcétera. Nuestra Señora: ‘Es mi Aurora bella’, etcétera. San Pedro: ‘El mar en que naufraga’, etcétera". Añadido al pie de la portada: "5 papeles". |

オリジナル表紙:「イタリアのアリア、ヴァイオリン付き。『ティランニア』など」。 見出しに追加:「聖マリアの聖ロサ、そして聖母マリアへ。そして聖ペドロへ、1750年。書簡」。 表紙の情報に追加:「N.」 表紙の情報の下に追加:「聖女:『煙にまみれたテレサ』など。 聖女:『私の美しいローザ』など。 聖母:『私の美しいオーロラ』など。 聖ペドロ:『彼が難破した海』など」。 表紙の下部に追加:「5枚の紙」。 |

Parte de tiple de un "aria italiana" a la que se le adaptó la letra del estribillo «Es mi Rosa Bella» y «Es mi Aurora bella». Con posterioridad se le adhirieron trozos de papel adaptando la letra a Santa Bárbara. En otro papel se copió una versión con letra a San Pedro. |

「イタリアの歌」のティプレパートに、「エ・ミ・ローザ・ベッラ」と「エ・ミ・アウロラ・ベッラ」というリフレインの歌詞が付け加えられたものだ。その 後、サンタ・バルバラに歌詞を改変した紙片が貼り付けられた。別の紙には、サン・ペドロに歌詞を改変したバージョンが書き写されていた。 |

Sobre las obras de Torrejón y Velasco conservadas en Guatemala, véase el (desactualizadísimo) libro «Villancicos de Tomás de Torrejón y Velasco» (2005), primer (y único) volumen de la serie "El repertorio de la Catedral de Guatemala". |

グアテマラに保存されているトレホン・イ・ベラスコの作品については、(非常に古い)書籍『トマス・デ・トレホン・イ・ベラスコのヴィリャンシーコ』 (2005年)を参照のこと。これは『グアテマラ大聖堂のレパートリー』シリーズの第1巻(かつ唯一の巻)である。 |

| https://x.gd/7GwCo |

https://x.gd/7GwCo |

Primera imagen: “1643 […] Febrero […] En 11, dos tostones de un indio de casa del señor don Esteban. En 18, dos tostones de una negra de Matías Mazariegos. En 22, dos tostones de una negra de doña Inés Mazariegos. En 22, un tostón de un negrito de doña María de Cárcamo. EN 22, DOS TOSTONES DE BERNABÉ [ANTONIO LÓPEZ], EL BAJÓN, QUE SE ENTERRÓ EN LA ENCARNACIÓN. NO PAGÓ, POR MANDADO DE LOS SEÑORES DEÁN Y CABILDO. En 24, dos tostones de una criada de Marcos Coleta”. • Segunda imagen: “Año de 1646 Memoria de las sepulturas que pertenecen a la fábrica Julio - […] - En 30, dos tostones de Damiana de Aguilera, mulata. Agosto - En primero de agosto, un tostón de un niño de un tabernero. - En 4, dos tostones de una negra de doña Bernarda. - EN 7 SE ENTERRÓ EN LA CAPILLA DE SANTA ANA UNA HIJA DE LUIS MARTÍNEZ, EL ORGANISTA, POR MANDADO DE LOS SEÑORES DEÁN Y CABILDO. NO PAGÓ. - En 7, dos tostones de una india de Ordóñez”. • Tercera imagen: “Memoria de las sepulturas que tocan a la fábrica de esta santa iglesia catedral de Guatemala, del año de mil y seiscientos y cincuenta y un años […] Abril […] En veinticinco, dos tostones de un niño de Pedro Vásquez, en el sagrario. EN VEINTISÉIS, DOS TOSTONES DEL MULATO ARPISTA DE LA ENCARNACIÓN. En veintiocho se enterró en el sagrario, de limosna, el bachiller Miguel de Asperilla, por mandado de los señores del cabildo. En treinta, una niña, hermana del monacillo, de limosna, por mandado de los señores del cabildo”. • Cuarta imagen: “1654 Memoria de las sepulturas que tocan a la fábrica de este año de 1654. […] Octubre En 2 de octubre, dos tostones de un negro de Mateo de Aceituno. En 4, dos tostones de una hija de Mallén, el tercero. [Es decir, el que recoge los diezmos, intermediando entre el que diezma y la iglesia] En 6, un tostón de un niño de Gudiel. En 12, un mulato, Simón, del señor deán. EN 16, EL NEGRO ANTONIO, EL GUITARRERO, DOS TOSTONES. En 17, un tostón de un niño de la viuda de Agreda. En 25, dos tostones de una negra de don Antonio Salazar”. |

最初の画像: 「1643年 […] 2月 […] 11日、ドン・エステバン氏の家のインディアスから2枚のトーストン。 18日、マティアス・マサリエゴスの黒人女性から2枚のトーストン。 22日、ドニャ・イネス・マサリエゴスの黒人女性から2枚のトーストン。 22日には、マリア・デ・カルカモ夫人の黒人奴隷1人から1トストン。 22日には、ベルナベ[アントニオ・ロペス]、エル・バホン(バスーン)から2トストン。彼はエンカルナシオンに埋葬された。ディアンとカビルドの命令に より、支払いは行われなかった。 24日には、マルコス・コレタの女中が2トストンを支払った。 • 2枚目の画像: 「1646年 工場に属する埋葬の記録 7月 - […] - 30日には、ムラータのダミアナ・デ・アギレラが2トストンを支払った。 8月 - 8月1日、酒場の主人の子供1人のトストン1枚。 - 4日、ドニャ・ベルナルダの黒人女性2人のトストン2枚。 - 7日、オルガニスト、ルイス・マルティネスの娘が、ディアンとカビルドの命令により、サンタ・アナ礼拝堂に埋葬された。支払いはなかった。 - 7日、オルドニェスのインディアス女性のトストン2個。 • 第三の画像: 「グアテマラの聖なる大聖堂の敷地内に埋葬された者たちの記録、1651年 […] 4月 […] 25日、ペドロ・バスケスの子供による2トストン、聖櫃に埋葬。 26日、エンカルナシオンの混血のハープ奏者による2トストン。 28日、市議会の指示により、ミゲル・デ・アスペリージャ学士が聖櫃に埋葬された。 30日には、修道士の妹である少女が、市議会の命令により、施しとして埋葬された。 • 4枚目の画像: 「1654 1654年にこの工場で行われた埋葬の記録。 […] 10月 10月2日、マテオ・デ・アセイチュノの黒人による2トストン。 4日には、マレンの娘から2トストン。3人目。[つまり、什分の一税を徴収し、什分の一税を納める者と教会の間を取り持つ者] 6日には、グディエルの子供から1トストン。 12日には、ディーン卿のムラート、シモンから。 16日には、黒人アントニオ、ギター奏者、2トストン。 17日には、アグレダの未亡人の子供から1トストン。 25日には、ドン・アントニオ・サラザールの黒人女性から2トストン」。 |

|

“Ítem, dio por descargo el dicho

Alonso Real de Quesada, en nombre de su parte, cincuenta tostones que

por una libranza despachada en la forma acostumbrada parece lo pagó el

dicho capitán Matías Tejero a BERNABÉ LÓPEZ, INDIO, por su salario de

haber tocado el bajoncillo en la capilla de coro de esta catedral todo

el año pasado de mil y seiscientos y cuarenta y uno. Exhibió la

libranza con carta de pago; recíbense en cuenta y sácanse al margen”. さて、アルオンソ・レアル・デ・ケサダは、自身の代理として、50トストンを支払った。これは、通常の形式で発行された小切手により、マティアス・テヘロ 大尉がベルナベ・ロペス(インディオ)に、 昨年、1641年を通じて、この大聖堂の聖歌隊席でバヨンシージョを演奏したことに対する報酬として支払われたものである。支払通知書と支払証明書を提示 した。これを受け取り、記録に留めておくこと」。 |

| https://x.gd/dtGPN Omar Morales Abril氏の2025年11月15日の投稿 |

2025年11月15日 |

| Todo en orden con la vida de

Diego de Gálvez Prado. Pero… ¡Oh, sorpresa! ¿‘Guiguiriguí, que negrito es’? • El maestro de capilla Gálvez Prado está asentado en uno de los pliegos donde se registraron las limosnas "para enterrar indios, negros y mulatos en esta santa iglesia” entre 1622 y 1656. ¿Será otro caso excepcional? ¿O será que la historia oficial desestima o invisibiliza cuánto le debe a los grupos sociorraciales subalternizados en la construcción de su cultura? • Las memorias de limosnas por sepulturas consignan expresamente que se trata de "indios, negros y mulatos" de 1622 a 1627. No hay registros de 1628 y la mayor parte de 1629; se retoman el 29 de agosto de 1629, sin indicar en el titulo de la memorias la condición racial de los enterrados, pero sigue registrándose sólo "gente ordinaria ”, como se le llamaba en la época. Rara vez se consigna el nombre deI difunto, sólo su etiqueta racial o el nombre de la persona que lo poseía, fuera esclavo de derecho o de hecho… (en el listado aparecen “indios de” algún propietario, aunque se supone que la esclavización de indígenas se suprimió en 1542). • En 1648 no se cobró limosna por dos de los sepultados; curiosamente, son de los pocos que se registran con su nombre propio. Ambos eran músicos al servicio de la catedral: Diego de Gálvez Prado, nada menos que el maestro de capilla, y Juan Álvarez de Agudo, quien recibió durante décadas salario de mozo de coro, cantor y crucero. Probablemente ambos eran esclavos, propiedad de la catedral de Guatemala. https://x.gd/V6JKL |

ディエゴ・デ・ガルベス・プラドの人生は順調だった。しかし… なんと!『ギギリギ、なんて黒いんだ』? • 礼拝堂の司祭ガルベス・プラドは、1622年から1656年にかけて「この聖なる教会でインディオ、黒人、混血児を埋葬するための」施し金が記録された書 類の一枚に記載されている。 これはまた別の例外的な事例だろうか?それとも、公式の歴史は、その文化の構築において、社会的に劣位にある人種的・社会的集団にどれほどの恩義があるか を軽視し、無視しているのだろうか? • 埋葬のための施しの記録は、1622年から1627年まで「インディオ、黒人、ムラート」について明記している。1628年と1629年の大半については 記録が残っていないが、1629年8月29日に記録が再開されている。記録のタイトルには埋葬された人々の人種は記載されていないが、当時「普通の人々」 と呼ばれていた人々だけが記録され続けている。故人の名前が記載されることはほとんどなく、その人種的ラベル、あるいはその人を所有していた人物の名前 (法的に、あるいは事実上奴隷であったかに関わらず)だけが記録されている…(リストには、ある所有者の「インディオ」と記載されているが、先住民の奴隷 化は1542年に廃止されたとされている) • 1648年には、埋葬された2人に施し金は支払われなかった。興味深いことに、彼らは自分の名前で登録されている数少ない人物である。2人とも大聖堂に仕 える音楽家だった。ディエゴ・デ・ガルベス・プラドは、なんと礼拝堂の音楽監督であり、フアン・アルバレス・デ・アグドは、何十年にもわたって聖歌隊員、 歌手、聖歌隊長として給料を受け取っていた。 おそらく二人とも、グアテマラ大聖堂の所有する奴隷だったのだろう。 |

“1622 años Memoria de las limosnas que he recibido de las sepulturas que se han dado este año de 1622 para enterrar indios, negros y mulatos en esta santa iglesia; son las siguientes: - Primeramente, en 26 de enero de 1622 años cobré dos tostones por la limosna de una sepultura para un negro - En 11 de febrero recibí 1 tostón por la limosna de una sepultura para una criatura - En 17 de febrero recibí 1 tostón de una sepultura por una criatura - En 2 de marzo recibí 1 tostón de una sepultura para un negrito - En 2 de abril recibí 1 tostón de una sepultura para una criatura - En 29 de abril recibí 2 tostones de dos sepulturas para dos criaturas - En 22 de mayo recibí 3 tostones de dos sepulturas para dos indios - En 5 de junio recibí 1 tostón de una sepultura para una criatura - En 12 de junio recibí 2 tostones de dos sepulturas para dos mulatillos - En 23 de julio recibí 2 tostones de dos sepulturas para dos criaturas - En 2 de agosto recibí 2 tostones de una sepultura para un negro - En 20 de agosto recibí 2 tostones de una sepultura para una mulata - En 23 de agosto recibí 2 tostones de una sepultura para una negra - En 30 de agosto recibí 3 tostones de dos sepulturas para dos indias - En 13 de septiembre recibí 2 tostones de dos sepulturas para dos criaturas - En 17 de septiembre recibí 2 tostones de dos sepulturas para dos indios - En 28 de septiembre recibí 2 tostones de una sepultura para un negro - En 3 de octubre recibí 2 tostones de una sepultura para una negra - En 20 de octubre recibí 2 tostones de una sepultura para un negro - En 10 de noviembre recibí 1 tostón de una sepultura para una criatura - En 12 de diciembre recibí 1 tostón de una sepultura para un indio - En 14 de diciembre recibí 2 tostones de una sepultura para un negro - En 18 de diciembre recibí 2 tostones de una sepultura para un negro - [Suma] 41 tostones Vista y concuerda [Rúbrica]. Francisco de Jerez Serrano [Rúbrica]” |

1622年 1622年にこの聖なる教会でインディオ、黒人、ムラートを埋葬するために提供された墓地からの施し金に関する記録は以下の通りである。 - まず、1622年1月26日に、黒人の埋葬のための施し金として2トストンを受け取った。 - 2月11日、幼児の埋葬に対する施しとして1トストンを受け取った - 2月17日、幼児の埋葬に対して1トストンを受け取った - 3月2日、黒人の幼児の埋葬に対して1トストンを受け取った - 4月2日、幼児の埋葬に対して1トストンを受け取った - 4月29日、2人の子供たちの埋葬代として2トストンを受け取った - 5月22日、2人のインディアスたちの埋葬代として3トストンを受け取った - 6月5日、1人の子供たちの埋葬代として1トストンを受け取った - 6月12日、2人のムラートたちの埋葬代として2トストンを受け取った - 7月23日、2人の子供たちのための2つの埋葬から2トストンを受け取った - 8月2日、1人の黒人のための1つの埋葬から2トストンを受け取った - 8月20日、1人の混血の女性のための1つの埋葬から2トストンを受け取った - 8月23日、1人の黒人女性のための1つの埋葬から2トストンを受け取った - 8月30日、2人のインディアス(先住民女性)のために、2つの墓から3つのトストンを受け取った - 9月13日、2人の子供のために、2つの墓から2つのトストンを受け取った - 9月17日、2人のインディオ(先住民男性)のために、2つの墓から2つのトストンを受け取った - 9月28日、1人の黒人のために、1つの墓から2つのトストンを受け取った - 10月3日、黒人女性1人の埋葬で2トストンを受け取った - 10月20日、黒人男性1人の埋葬で2トストンを受け取った - 11月10日、子供1人の埋葬で1トストンを受け取った - 12月12日、インディオ1人の埋葬で1トストンを受け取った - 12月14日、黒人の埋葬で2トストンを受け取った - 12月18日、黒人の埋葬で2トストンを受け取った - [合計] 41トストン 確認済み、同意する [署名]。フランシスコ・デ・ヘレス・セラーノ [署名]」 |

“Memoria de lo que ha tocado a la fábrica de seis meses desde primero de julio de este año de 1648, en esta manera: Julio - En 2 de julio, 1 tostón de un niño de don Alonso Álvarez - En 3, un tostón de un negrito de Juan Martínez de Ferrera - En 4, dos tostones de una india de Andrés de Za - En 6, dos tostones de una negra del alférez mayor - En 6, dos tostones de la negra Francisca - En 6, un tostón de un niño [de] don Antonio Charles - En 9, dos tostones de una hija de DIEGO HERNÁNDEZ [ministril indígena] - En 9, un tostón de un negrio de Antonio Ferrera - En 10, dos tostones de una mulata de doña Gerónima de la Serda - En 13, un tostón de un niño de Juan Rodríguez de Ocampo - En 14, dos tostones de una mulata de don Alonso Álvarez - EN 15 SE ENTERRÓ EL MAESTRO PRADO - En 19, un tostón de un negrito de Lauriana - En 21, un tostón de un niño del canónigo don Esteban - En 23, cinco reales de un niño de Nicolás el sillero; se enterró en el sagrario - En 24, dos tostones de un indio de doña Josefa - En 25, un tostón de un negrito de Nicolás el sillero - En 25, un tostón de un niño de Juana Ramos - En 26, un tostón de un niño de Astorga - En 28, dos tostones del hijo de la Catica - En 29, un tostón de un negrito de la Cariedo Agosto - EN 3 DE AGOSTO, JUAN ÁLVAREZ DE AGUDO [quien llevaba décadas recibiendo salario de mozo de coro y crucero] - En 7, un tostón de una negrita de Pedro de Lira - En 8, dos tostones de una mujer junto la Bojórquez - En 17, dos tostones de un negro de la cárcel - En 19, dos tostones de un negrito de Arteaga - En 18, dos tostones de una mulata del tortuguero - En 18, un tostón de un niño - En 19, dos tostones de una negra de Suazo - En 27 se enterró la Suga en el sagrario, diez reales - En 28 se enterró en el sagrario José Serrano, 3 tostones 1 real [Suma] 45 tostones |

1648年7月1日から6か月間の工場の記録は次の通りである: 7月 - 7月2日、ドン・アロンソ・アルバレスの子供から1トストン - 7月3日、フアン・マルティネス・デ・フェレーラの黒人奴隷から1トストン - 7月4日、アンドレス・デ・サのインディアス女性から2トストン - 6日、大尉の黒人女性から2トストン - 6日、黒人女性フランシスカから2トストン - 6日、ドン・アントニオ・チャールズの子供から1トストン - 9日、ディエゴ・エルナンデス(先住民の音楽家)の娘から2トストン - 9日、アントニオ・フェレーラの黒人男性から1トストン - 10、ドニャ・ヘロニマ・デ・ラ・セルダの混血の女から2トストン - 13、フアン・ロドリゲス・デ・オカンポの子供から1トストン - 14、ドン・アロンソ・アルバレスの混血の女から2トストン - 15、プラド師が埋葬された - 19、ラウリアナの黒人の子供から1トストン - 21日、カノニゴ・ドン・エステバンから子供1人分のトストン - 23日、ニコラス・エル・シジェロから子供1人分の5レアル。聖櫃に埋葬された - 24日、ドニャ・ホセファからインディオ1人分のトストン2枚 - 25日、ニコラス・エル・シジェロから黒人1人分のトストン1枚 - 25日、フアナ・ラモスから子供1人分のトストン1枚 - 26日、アストルガの子供からの1トストン - 28日、カティカの息子からの2トストン - 29日、カリエドの黒人の子供からの1トストン 8月 - 8月3日、フアン・アルバレス・デ・アグド(何十年も聖歌隊員と巡礼者の給料を受け取っていた者) - 7日、ペドロ・デ・リラの黒人の少女による1トストン - 8日、ボホルケス近くの女性による2トストン - 17日、刑務所の黒人による2トストン - 19日、アルテアガの黒人の少年による2トストン - 18日、トルトゥゲロの混血の女性による2トストン - 18、ある少年からの1トストン - 19、スアソの黒人女性からの2トストン - 27、サグラリオにスガが埋葬された、10レアル - 28、サグラリオにホセ・セラーノが埋葬された、3トストン1レアル [合計] 45トストン |

| https://x.gd/V6JKL Omar Morales Abril氏の2025年11月13日の投稿 |

2025

年11月13日 |

| Diego de Gálvez Prado aprendió

música con Gaspar Fernández, en 1596-1597, como mozo de coro. Igual que

su maestro, ingresó al Colegio de la Asunción, destinado a estudiantes

nacidos en la provincia de Guatemala. En 1612 se le asignó salario de

cantor de la catedral; se ordenó presbítero en 1622. Suplió al maestro

de capilla Fray Sebastián Rico Pasamontes en 1636. Tuvo la titularidad

del cargo desde que murió Rico, el 1 de noviembre de 1639, hasta su

propio fallecimiento, el 13 de julio de 1648. https://x.gd/LaWy7 |

ディエゴ・デ・ガルベス・プラドは、1596年から1597年にかけ

て、ガスパール・フェルナンデスに師事し、聖歌隊員として音楽を学んだ。師と同様に、グアテマラ州出身の学生のための学校、コレジオ・デ・ラ・アスンシオ

ンに入学した。1612年には大聖堂の歌手としての給料が支給され、1622年には司祭に叙階された。1636年には、礼拝堂の師であるフレイ・セバス

ティアン・リコ・パサモンテスの代理を務めた。リコが1639年11月1日に亡くなってからは、1648年7月13日に自ら亡くなるまで、その職を継い

だ。 |

Libranza y carta de pago de Gaspar Fernández, 1597. • Libranza: “Cristóbal Ibáñez, mayordomo de la santa iglesia catedral de esta ciudad de Santiago [de Guatemala], de cualesquier maravedís y pesos de oro que sean a su cargo, pertenecientes a la dicha santa iglesia, dará y pagará a Gaspar Fernández, clérigo subdiácono, diez pesos de oro de minas que le pertenecen y ha de haber por cuatro meses que ha servido en la dicha santa iglesia, de dar lección del canto a los mozos de coro, que corrieron desde primero del mes de enero hasta postrero de abril de este presente año de mil y quinientos y noventa y siete años, a razón de treinta pesos de oro de minas por año, como constó por certificación del padre Diego Velázquez, puntador en la dicha santa iglesia. Y déselos y págueselos y tome su carta de pago, con la cual y con este nuestro libramiento le serán pasados y recibidos en cuenta, por la persona que se la hubiere de tomar. Fecho en esta ciudad de Santiago de Guatemala, a treinta y un días del mes de julio de mil y quinientos y noventa y siete años. Francisco Gónzález, maestrescuela de Guatemala [Rúbrica] El canónigo Lucas Hurtado [Rúbrica] Por mandado del provisor y cabildo, Diego Vivas, notario público [Rúbrica]”. • Carta de pago: “Recibí de Cristóbal Ibáñez los diez pesos contenidos en el libramiento de estotra parte, en treinta y tres tostones. Fecha en Guatemala, en siete de agosto de mil y quinientos y noventa y siete años. Gaspar Fernández [Rúbrica]”. |

ガスパール・フェルナンデスの支払証明書と支払通知書、1597年。 • 支払証明書:「クリストバル・イバニェス、この都市サンティアゴ(グアテマラ)の聖なる大聖堂の執事長は、その責任下にある、当該聖なる教会に属するあら ゆるマラベディスおよび金ペソを、副助祭であるガスパール・フェルナンデスに支払う。10ペソの金貨を支払う。これは、同聖堂で4か月間、聖歌隊の少年た ちに歌の指導を行ったことに対する報酬である。指導期間は、1597年1月1日から4月30日までである。年間30ペソの金貨に相当する金額を支払わなけ ればならない。これは、同聖教会の会計係であるディエゴ・ベラスケス神父による証明により確認されている。そして、その金額を支払い、その支払証明書を受 け取らなければならない。その支払証明書と、この我々の支払許可証をもって、その金額は、それを受け取る者によって、会計処理され、受領されるものとす る。1597年7月31日、グアテマラの都市サンティアゴにて作成。 グアテマラの学校長、フランシスコ・ゴンサレス [署名] カノニコ、ルーカス・ウルタド [署名] プロヴィソールおよびカビルドの命令により、公証人ディエゴ・ビバス [署名]」。 • 支払証明書:「クリストバル・イバニェスから、この支払命令書に記載された10ペソを、33トストンで受け取った。1597年8月7日、グアテマラにて。 ガスパール・フェルナンデス [署名]」。 |

Libranza y carta de pago de Diego de Gálvez Prado, 1612. • Libranza: “Señor Francisco de Jerez Serrano, mayordomo de la santa iglesia catedral de esta ciudad de Guatemala, de cualesquier maravedís y pesos de oro que son a cargo de vuestra mereced, pertenecientes a la dicha santa iglesia, dará y pagará a Diego de Prado, colegial del colegio seminario de esta ciudad y cantor de la capilla de ella, ocho tostones que se le deben y ha de haber por su salario de tres meses que ha servido de tal cantor, desde primero de abril hasta postrero de junio ya pasados de este presente año, a razón de diez pesos de minas por año, y de haber servido el dicho tiempo; consta por la certificación que dio el padre Diego Velázquez, maestro de capilla y puntador del coro, que, dándoselos y pagándoselos, con esta libranza y su carta de pago se le recibirán y pasarán en cuenta a vuestra merced, cuando la diere de los dichos bienes. Fecho en Guatemala, a ocho días del mes de julio de mil y seiscientos y doce años. El maestrescuela Martín de Carvajal [Rúbrica] El canónigo don Lorenzo de Ayala Godoy [Rúbrica]. Por mandado de los señores deán y cabildo, Alonso Duarte, notario [Rúbrica]”. • Carta de pago: “Recibí los ocho tostones en esta libranza contenidos. Fecho a 12 de julio 1612 años. Diego de Gálvez Prado [Rúbrica]”. |

ディエゴ・デ・ガルベス・プラドによる手形と支払書、1612年。 • 支払通知書:「グアテマラ市の聖大聖堂の執事であるフランシスコ・デ・ヘレス・セラーノ殿、貴殿が管理している、同聖大聖堂に属するあらゆるマラベディス および金ペソについて、同市の神学校生であり、同聖堂の聖歌隊員であるディエゴ・デ・プラドに、 8トストンを支払うこと。これは、4月1日から6月末までの3か月間、同聖歌隊の歌手として勤務した報酬として、年間10ペソの賃金に基づき、同期間勤務 したことによるものである。これは、礼拝堂の師であり聖歌隊の指揮者であるディエゴ・ベラスケス神父による証明により確認されている。この証明と支払証明 書をもって、当該財産が引き渡された時点で、その金額は貴殿の口座に受け取られ、計上される。グアテマラにて、1612年7月8日に作成。 学校長マルティン・デ・カルバハル [署名] カノニコ・ドン・ロレンソ・デ・アヤラ・ゴドイ [署名]。 ディーンおよびカビルドの命により、公証人アロンソ・ドゥアルテ [署名]」。 • 支払証明書:「この支払証明書に記載された8トストンを受け取った。1612年7月12日作成。ディエゴ・デ・ガルベス・プラド [署名]」。 |

Libranza y carta de pago de Diego de Gálvez Prado, 1636 • Libranza: “Pedro de Estrada, notario público de esta ciudad, del dinero que tuviere en su poder, procedido de los diezmos de este obispado del año pasado de mil y seiscientos y treinta y cinco que cobra y administra, pagará al padre Diego de Gálvez Prado doscientos y diecisiete tostones y tres reales que se le deben y ha de haber, los ciento y diecinueve tostones y dos reales por su salario de maestro de capilla del coro de esta catedral, que sirvió por ausencia del padre Sebastián Rico, propietario, desde veintiún días del mes de enero hasta fin de junio próximo pasado de este año, y los noventa y ocho tostones y un real, por su salario de capellán de coro, que sirvió el dicho tiempo, como constó por certificación dada por el bachiller Antonio Juárez de Grijalba, sochantre y apuntador de coro, que, dándoselos y pagándoselos, con esta libranza y su carta de pago se le recibirán y pasarán en cuenta, en la que diere de los dichos diezmos. Fecha en Guatemala, a doce de julio de mil y seiscientos y treinta y seis años. Agustín [de Ugarte y Sarabia], obispo de Guatemala [Rúbrica]”. • Carta de pago: “Recibí del señor Pedro de Estrada los doscientos y diecisiete tostones y tres reales contenidos en la libranza de atrás, y lo firmé en Guatemala, en cinco de agosto de 1636 años. Diego de Gálvez Prado [Rúbrica]”. |

ディエゴ・デ・ガルベス・プラドによる借用証書と支払書、1636年 • 支払命令書:「この都市の公証人ペドロ・デ・エストラーダは、昨年1635年にこの司教区で徴収・管理した十分の一税から得た、その所持金の中から、ディ エゴ・デ・ガルベス・プラド神父に、217トストンと3レアルを支払わなければならない。これは、 119トストンと2レアルは、セバスティアン・リコ神父の不在中に、1月21日から今年6月末まで、この大聖堂の聖歌隊の師範として勤務した報酬である。 また、98トストンと1レアルは、同期間に聖歌隊の司祭として勤務した報酬である。これは、聖歌隊の副指揮者であり、聖歌隊の譜面係であるアントニオ・フ アレス・デ・グリハルバ氏による証明書で証明されている。この証明書と支払通知書をもって、彼に支払いを済ませ、その金額は、彼が上記の十分の一税を納め る際に、その口座に振り込まれる。1636年7月12日、グアテマラにて。 グアテマラ司教、アグスティン・デ・ウガルテ・イ・サラビア [署名]」。 • 支払証明書:「私は、ペドロ・デ・エストラーダ氏から、上記の支払証明書に記載された217トストンと3レアルを受け取り、1636年8月5日にグアテマ ラでこれに署名した。ディエゴ・デ・ガルベス・プラド [署名]」。 |

Registro en las cuentas de fábrica de 1639: • “[…] trescientos y treinta y un tostones y un real que por dos libranzas despachadas en la forma acostumbrada parece los pagó el dicho capitán Matías de Tejero al padre Diego de Gálvez Prado, por su salario de capellán de coro y cantor de la capilla, del que sirvió todo el año pasado de mil y seiscientos y treinta y nueve. Y entre esta cantidad, cuarenta y tres tostones y tres reales por su salario de maestro de capilla que sirvió desde primero de noviembre, que murió el padre Sebastián Rico, que lo era, hasta fin de diciembre del dicho año de seiscientos y treinta y nueve, como constó por las libranzas que exhibió, con carta de pago. Recíbense en cuenta y sácanse al margen. 331 tostones 1 [real]”. |

1639年の工場帳簿の記録: • 「[…] 331トストンと1レアルは、慣例に従って発行された2通の支払通知書により、マティアス・デ・テヘロ大尉がディエゴ・デ・ガルベス・プラド神父に、聖歌 隊の司祭および礼拝堂の歌手としての報酬として支払ったものである。同神父は1639年を通じてその職務に就いていた。この金額のうち、43トストンと3 レアルは、11月1日から、その職にあったセバスティアン・リコ神父が亡くなるまで、そして639年の12月末まで、礼拝堂の教師としての給与である。こ れは、彼が提示した支払証明書と支払通知書によって確認されている。これを会計に計上し、余白に記入せよ。331トストン 1 [レアル]」。 |

Dos certificaciones del apuntador del coro. • Certificación de 1647: “Certifico yo, Luis de Quevedo, capellán y apuntador del coro de esta santa iglesia catedral de Guatemala, que los padres maestro de capilla, sochantre, capellanes del dicho coro, cantores, mozos de coro, pertiguero, organista, relojero y otros sirvientes de dicha iglesia han servido en la dicha iglesia desde primero de julio del año pasado de mil y seiscientos y cuarenta y siete hasta postrero de diciembre del dicho año, con las faltas siguientes: - El padre Diego de Gálvez Prado, maestro de capilla, estuvo enfermo los seis meses. […]” • Certificación de 1648: “Certifico yo, Luis de Quevedo, capellán y apuntador del coro de esta santa iglesia catedral de Guatemala, que los padres sochantre, maestro de capilla, capellanes de dicho coro, pertiguero, organista, mozos de coro y demás sirvientes han servido al dicho coro iglesia desde primero de julio hasta postrero de diciembre del año pasado de mil y seiscientos y cuarenta y ocho, con las faltas siguientes: - El padre Diego de Gálvez Prado, difunto, maestro de capilla que fue, sirvió desde primero de julio hasta 13 de este dicho mes, que fue el día que murió. - El padre sochantre Luis del Cubillo - Juan José [Guerrero], maestro de capilla, compositor y maestro del colegio seminario, fue nombrado por maestro de capilla por su señoría ilustrísima y los señores deán y cabildo desde 14 de julio. […]” |

聖歌隊の指揮者による2つの証明書。 • 1647年の証明書:「私は、グアテマラのこの聖なる大聖堂の聖歌隊の司祭であり指揮者であるルイス・デ・ケベドが、聖歌隊の師匠、聖歌隊長、聖歌隊の司 祭、 聖歌隊員、聖歌隊の少年たち、聖歌隊の指揮者、オルガニスト、時計職人、およびその他の同教会の使用人たちは、昨年1647年7月1日から同年12月末日 まで、以下の欠勤を除き、同教会に奉職したことを証明する。 - ディエゴ・デ・ガルベス・プラド神父、聖歌隊長、6か月間病気であった。 […]」 • 1648年の証明書:「私は、 ルイス・デ・ケベド、グアテマラ大聖堂聖歌隊の司祭兼譜表係は、聖歌隊長、聖歌隊長、聖歌隊司祭、聖歌隊、オルガニスト、聖歌隊の少年たち、その他の使用 人たちが、1648年7月1日から12月31日まで、以下の欠勤を除き、当該聖歌隊に奉職したことを証明する。 - 故人であるディエゴ・デ・ガルベス・プラド師は、礼拝堂長として、7月1日から同月13日(その日に亡くなった日)まで奉仕した。 - ルイス・デル・クビージョ神父 - ファン・ホセ・ゲレロは、礼拝堂長、作曲家、神学校教師であり、7月14日より、閣下、ディーン、カビルドにより礼拝堂長に任命された。 […]」 |

| https://x.gd/LaWy7 Omar Morales Abril氏の2025年11月12日の投稿 |

2025

年11月12日 |

| Un librete de tenor con

repertorio polifónico de Vísperas en la catedral de Guatemala incluye

dos salmos asignados a “Gálvez”, un Credidi Sexti Toni de Hernando

Franco (1532-1585) y un Magnificat Quarti Toni de versos impares de

Cristóbal de Morales (ca.1500-1553), junto a otras obras anónimas. • Los dos salmos de “Gálvez” —un Dixit Dominus Primi Toni y un Lauda Jerusalem Secundi Toni, expresamente copiados para las vísperas del Santísimo Sacramento— probablemente fueron compuestos por Diego de Gálvez Prado (ca.1585-1648), maestro de capilla de la catedral de Guatemala en 1636 y de 1639 a 1648. https://x.gd/gYa0a |

グアテマラ大聖堂の晩課のポリフォニックレパートリーを含むテノール用

楽譜には、「ガルベス」に割り当てられた2つの詩篇、エルナンド・フランコ(1532-1585)の「クレディディ・セクスティ・トニ」、クリストバル・

デ・モラレス(1500年頃-1553年)の奇数節の「マグニフィカト・クアルティ・トニ」が、その他の匿名作品とともに収録されている。 • 「ガルベス」の2つの詩篇 ―ディクシット・ドミナス・プリミ・トニとラウダ・エルサレム・セカンディ・トニ―は、聖体礼拝の晩課のために特別に写されたもので、おそらく1636年 および1639年から1648年までグアテマラ大聖堂の楽長を務めたディエゴ・デ・ガルベス・プラド(1585年頃-1648年)によって作曲されたもの である。 |

“Tenor. Lauda Hierusalem a 4, 2º tono. De Gálvez”. Añadido en la esquina superior externa: “5º salmo”. Añadido al encabezado, con la caligrafía de Juan José Guerrero (fl.1644-1669): “Del Santísimo”. • Versión polifónica de versos pares. |

テノール。ラウダ・イエルサレム、4声部、第2調。デ・ガルベス作。 右上隅に追加:「第5詩篇」。 見出しに追加、フアン・ホセ・ゲレロ(1644-1669年頃)の筆跡:「至聖なるものより」。 • 偶数節のポリフォニック版。 |

Libranza: "Señor capitán Simón Frens Porte, mayordomo de esta catedral, de los bienes de ella que vuestra merced tiene en su poder pagará al padre Diego de Gálvez Prado, maestro de capilla de esta catedral, doscientos y cincuenta tostones que se le deben y ha de haber, los ciento y treinta y cuatro y un real, por su salario de maestro de capilla, y ciento y quince y tres reales, del salario de capellán de coro, de seis meses que ha servido los dichos oficios, que corrieron desde primero de enero hasta fin de junio próximo pasado de este presente año, como consta por certificación dada por el padre Luis de Quevedo, apuntador de coro. Que, dándoselos y pagándoselos con esta libranza y su carta de pago, se le recibirán y pasarán en cuenta, en la que diere de los dichos bienes. Fecha en Guatemala, a siete días del mes de julio de mil y seicientos y cuarenta y cuatro años. El doctor Tomás Díez del Castillo [Rúbrica] El licenciado don Juan Vázquez de Espinosa [Rúbrica] Por mandado de los señores deán y cabildo, Pedro de Estrada [Rúbrica]" Anotación del apuntador de coro Luis de Quevedo: "Hizo seiscientas y cincuenta y dos faltas". Añadido: "Son 54 tostones, 13 reales". Brevete al pie: "Libranza al padre Diego de Gálvez Prado, de 250 tostones". |

リブランサ: 「この大聖堂の執事であるシモン・フレンス・ポルテ館長よ、貴殿が管理している大聖堂の資産から、この大聖堂の礼拝堂長であるディエゴ・デ・ガルベス・プ ラド神父に、250トストンを支払わなければならない。これは、礼拝堂長としての給与として、134レアルと1レアル、 また、合唱指揮者として6か月間、すなわち本年1月1日から6月末日まで勤務した報酬として、115レアル3レアルを支払うこと。これは、合唱指揮者であ るルイス・デ・ケベド神父による証明書により確認されている。この支払通知書と支払証明書をもって、その金額を支払うことで、当該財産からその金額を受け 取り、会計処理を行う。1644年7月7日、グアテマラにて。 トマス・ディエス・デル・カスティーヨ博士 [署名] ファン・バスケス・デ・エスピノサ弁護士 [署名] ディーンおよびカビルドの命により、ペドロ・デ・エストラーダ [署名]」 聖歌隊の譜面係ルイス・デ・ケベドの注記:「652回のミスをした」。追加:「54トストン、13レアルである」。 末尾の注記:「ディエゴ・デ・ガルベス・プラド神父に250トストンを免除する」。 |

Carta de pago, detrás de la libranza: "Recibí del señor capitán Simón Frens la cantidad contenida en esta libranza de atrás. Y para que conste, di ésta en diez de julio de mil y seiscientos y cuarenta y cuatro años. Diego de Gálvez Prado [Rúbrica]". |

支払書、裏面の領収書: 「私はシモン・フレンス館長から、この裏面の領収書に記載された金額を受け取った。そして、これを証明するために、1644年7月10日にこれを発行し た。ディエゴ・デ・ガルベス・プラド[署名]」 |

| https://x.gd/gYa0a Omar Morales Abril氏の2025年11月12日の投稿 |

2025

年11月12日 |

| Registro en las cuentas de

mayordomía de la catedral de Guatemala, correspondientes al año 1639: “Ítem, dio en descargo el dicho Alonso Real de Quesada, en nombre de sus partes, cien tostones que por una libranza de los señores deán y cabildo parece los pagó el dicho capitán Matías Tejero al padre Sebastián Rico Pasamontes, maestro de capilla, para que con ellos hiciese un vestido a Manuel, negro que tocaba el bajoncillo en la capilla de coro de esta catedral, como constó por la libranza que exhibió, con carta de pago. Recíbense en cuenta y sácanse al margen. 100 tostones”. • Brevete al margen izquierdo: “244. Vestido que se dio a Manuel, negro que tocaba el bajoncillo”.  |

グアテマラの大聖堂の執事帳に記録されている: "アロンソ・レアル・デ・ケサダ総領事は、その一部を名指しで、10個の石を、総領事マティアス・テヘロから聖堂司祭セバスティアン・リコ・パサモンテス へ支払い、その石は、総領事マティアス・テヘロから、聖堂の廊下で棍棒を持つ黒人のマヌエルへ、支払いの手紙とともに送られた。口座で受け取り、余白で取 り出す。100トストーン」。 - 左余白に「244. バホンシージョを演奏していた黒人マヌエルに贈られたドレス」。  |

| Alonso Lobo se ocupó

personalmente de la distribución de ejemplares de su «Liber Primus

Missarum» a los sitios donde consideró que podrían compráselo,

primordialmente catedrales del ámbito hispano. El cabildo de la

catedral de Puebla acordó enviarle 100 pesos en mayo de 1606. https://navymule9.sakura.ne.jp/Alonso_Lobo.html |

アロンソ・ロボは、彼の『Liber Primus

Missarum』を購入できると思われる場所、主にイスパニダ圏のカテドラルへの配布を自ら行った。1606年5月、プエブラの大聖堂は100ペソを送

ることに同意した。 https://navymule9.sakura.ne.jp/Alonso_Lobo.html |

| «Credo quod redemptor» Motete de Difuntos copiado en la catedral de Guatemala por el maestro oaxaqueño Juan Fernández de León, en algún momento entre 1717 y 1731. • Aunque el encabezado de las partes dice “responso” y la portada añadida por Manuel José de Quirós a mediados del siglo XVIII también lo identifica como “Responsorio de Difuntos”, sólo está puesto en música el cuerpo del responsorio, sin el verso ni la llamada a la repetición de la pressa, por lo que parece haber sido originalmente concebido para funcionar como motete. • Justamente como motete aparece la misma música en el «Liber Primus Missarum» de Alonso Lobo de Borja (ca.1555 - 1617), estampado en Madrid el año 1602. Se conservan 21 ejemplares del impreso de Alonso Lobo en distintos repositorios de España, Italia, Portugal y México (incluyendo la catedral de Oaxaca, primer lugar de trabajo del copista de los papeles guatemaltecos); también en cuatro libros manuscritos de sendas ciudades españolas, según refiere Javier Marín López en «Los libros de polifonía de la Catedral de México. Estudio y catálogo crítico». https://x.gd/RFj4w |

「クレド・クオッド・レデンプトス 1717年から1731年の間にオアハカの巨匠フアン・フェルナンデス・デ・レオンによってグアテマラ大聖堂で書写されたモテット・デ・ディフントス。 - 各パートの見出しには 「responso 」とあり、18世紀半ばにマヌエル・ホセ・デ・キロスによって追加されたタイトルページにも 「Responsorio de Difuntos 」と記されているが、詩やプレッサの繰り返しを求める声はなく、レスポンソリーの本体のみが音楽化されているため、もともとはモテットとして機能するよう に考えられていたようだ。 - 同じ曲は、1602年にマドリードで印刷されたアロンソ・ロボ・デ・ボルハ(Alonso Lobo de Borja, ca.1555 - 1617)の 「Liber Primus Missarum 」にモテットとして掲載されている。ハビエル・マリン・ロペス(Javier Marín López)の "Los libros de polifonía de la Catedral de México. また、Javier Marín Lópezの "Los libros de polifonía de la Catedral de México. |

Encabezado: "Cantus a 4. Responso" Juan Fernández de León solía identificar en español las partes que copió en la catedral de Guatemala, incluso para el repertorio litúrgico. El que identifique la parte más aguda en latín, "cantus", y no "tiple", en español, sugiere que utilizó como antígrafo un ejemplar del impreso de Alonso Lobo u otro manuscrito directamente copiado a partir del libro de 1602. Es posible que lo haya copiado del ejemplar del «Liber Primus Missarum» que se conserva en la catedral de Oaxaca, donde León trabajó entre 1685 y 1696, antes de migrar a Guatemala. |

見出し:「Cantus a 4. Responso」. フアン・フェルナンデス・デ・レオンは、グアテマラのカテドラルで、典礼のレパートリーであっても、コピーしたパート譜をスペイン語で表記していた。高音 部をスペイン語で 「tiple 」ではなく、ラテン語で 「cantus 」と表記していることから、彼はアロンソ・ロボの版本か、1602年の本から直接写した別の写本をアンチグラフとして使ったと考えられる。レオンがグアテ マラに移住する前、1685年から1696年まで働いていたオアハカの大聖堂に保存されていた 「Liber Primus Missarum 」から写した可能性もある。 |

Portada detrás de la parte de Alto: "Credo quod Redemptor, etcétera, a 4 voces. Responsorio de Difuntos, a 4". Debajo de los datos de portada está la rúbrica de Manuel José de Quirós, maestro de capilla de la catedral de Guatemala entre 1738 y 1765. |

アルトパートの後ろのタイトルページ:"Credo quod Redemptor, etcetera, in 4 voices. Responsorio de Difuntos, at 4 "とある。タイトルページのデータの下には、1738年から1765年にかけてグアテマラ大聖堂のマエストロ・デ・カピージャを務めたマヌエル・ホセ・ デ・キロスのルビがある。 |

Inicio del «Credo quod Redemptor» en el «Liber Primus Missarum» de Alonso Lobo de Borja, impreso en Madrid el año 1602, cuando era maestro de capilla de la catedral de Toledo. El índice del libro incluye esta obra bajo el rubro "Moteta ex devotione inter missarum solemnia decantanda". Imagen del ejemplar que perteneció a la catedral de México y ahora se conserva en el Museo Nacional del Virreinato (Tepotzotlán), disponible en la mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. |

アロンソ・ロボ・デ・ボルハによる 「Liber Primus Missarum 」の中の 「Credo quod Redemptor 」の冒頭で、彼がトレド大聖堂のチャペル・マスターだった1602年にマドリードで印刷された。 この本の索引には、「Moteta ex devotione inter missarum solemnia decantanda 」という見出しでこの作品が掲載されている。 メキシコのカテドラルに所蔵され、現在は国立聖母マリア博物館(テポツォトラン)に保管されている写本の画像は、国立人類学歴史学研究所のメディア・ライ ブラリーで閲覧できる。 |

| https://x.gd/RFj4w |

2025

年11月3日 |

| Sobre un supuesto villancico de

Sor Juana Inés de la Cruz… • Portada original: “Romance a 4, a la gloriosa Virgen Santa Teresa”. Añadidos por Marcos de Quevedo en la catedral de Guatemala, en torno a los datos de la portada original: “Airecillos suaves” y “Para San Felipe”. Añadido por otro copista de la catedral de Guatemala: “Este se cantó el año de 1694”. Otros añadidos con la mano de Marcos de Quevedo y Navas en dos momentos distintos: “Asunción: De hermosas contradicciones, de la madre Juana Inés”. “Para Pascua, Nace llorando un zagal, 1686”. Añadido a mediados del siglo XVIII por Manuel José de Quirós en la cabecera de la portada: “Santa Teresa”. • Esta obra circula desde hace décadas como una composición de Sor Juana Inés de la Cruz. La sola lectura crítica de la portada y el deslinde de copistas —uno para la música, dos para la poesía (incluyendo al que anotó la portada original) y al menos tres manos más que añadieron datos a la portada—, así como la valoración de los seis momentos distintos en los que se realizaron los añadidos, basta para demostrar que la mención a Sor Juana se realizó en Guatemala en algún momento del último quindenio del siglo XVII, pero que no se conserva ni música ni poesía asociable con la monja poetiza mexicana. Sí que está la referencia a que la poesía de su villancico “De hermosas contradicciones”, que escribió para los maitines de la Asunción de la catedral de México en 1679, fue adaptado en Guatemala a una música escrita originalmente para otra poesía dedicada a Santa Teresa, “Madre la de los primores”, de autor desconocido. Lo confirma la discordancia entre la estructura literaria del estribillo final del villancico a la Asunción de Sor Juana y la del villancico a Santa Teresa, junto a la imposibilidad de adaptar completo el estribillo escrito por la monja a la notación musical. https://x.gd/Wbnrs |

ソル・フアナ・イ

ネス・デ・ラ・クルス作とされるヴィリャンシーコについて... - 原題ページ:「Romance a 4, a la gloriosa Virgen Santa Teresa」。 グアテマラの大聖堂でマルコス・デ・ケベドが原題ページのデータの周辺に「Airecillos suaves」と「Para San Felipe」を書き加えた。 グアテマラ大聖堂の別の写し手により、「Este se cantó el año de 1694」(これは1694年に歌われた)と追加された。 その他、マルコス・デ・ケベド・イ・ナバスの手により、2つの時期に追加された: 「Asunción: De hermosas contradicciones, de la madre Juana Inés"(アスンシオン:フアナ・イネス夫人の美しい矛盾)。 「Para Pascua, Nace llorando un zagal, 1686 "である。 18世紀半ば、マヌエル・ホセ・デ・キロスにより、タイトルページの頭に 「Santa Teresa 」と追加された。 - この作品は、何十年もの間、ソル・フアナ・イネス・デ・ラ・クルスの作として流通してきた。 タイトルページだけを批判的に読み解き、コピー者のリスト-音楽に1人、詩に2人(オリジナルのタイトルページに注釈をつけた1人を含む)、そしてタイト ルページにデータを追加した少なくともあと3人の手-と、追加された6つの異なる時期を評価すれば、ソル・フアナの言及が17世紀の最後の5年間のある時 点でグアテマラでなされたことを示すのに十分であるが、メキシコの詩人修道女に関連する音楽も詩も保存されていない。しかし、1679年にメキシコのカテ ドラルの聖母被昇天のマチンのために彼女が書いたヴィリャンシーコ 「De hermosas contradicciones 」の詩が、グアテマラで、作者不明の聖テレサに捧げられた別の詩 「Madre la de los primores 」のために書かれた音楽に転用されたという事実については言及されている。このことは、ソル・フアナによる聖母被昇天のヴィリャンシーコと、聖テレジアの ヴィリャンシーコとの間に、文学的構造の不一致があること、また、修道女によって書かれたリフレインを完全に楽譜に合わせることが不可能であったことから も確認できる。 ※この情報は(https://x.gd/Wbnrs)に図像2葉とともに掲載して いる |

| «GUIGUIRIGUÍ, QUE NEGRITO ES» • Resulta que el cantor Juan de Vera, activo en la catedral de Puebla en el tránsito del siglo XVI al XVII, es nada menos que el “negrillo cantor” que sorprendió a todos en 1575 con su prodigiosa voz. Esclavizado desde niño y probablemente emasculado en 1576 (o poco antes, poco después), fue llamado con distintos nombres durante unos años. Es el primer arpista documentado al servicio de una catedral en todo el ámbito hispánico. Además, fue el responsable del montaje de música para comedias en Puebla durante la década de 1590 y consta que se ocupó de la composición de chanzonetas para la catedral entre 1604 y 1606. Por si fuera poco, probablemente cantó y representó el personaje protagonista de los villancicos “en negro” de Gaspar Fernández; al menos los compuestos entre 1609 y 1616. • Quien tenga curiosidad de seguir la trayectoria de más de cuarenta años de un músico cuya condición de esclavizado no se menciona en los documentos catedralicios y que aparece indistintamente con varios nombres, vea el primer capítulo de esta publicación:  https://x.gd/aWpOx |

「グイグイグイ、何てニガーなんだ」。 - 16世紀から17世紀への移行期にプエブラの大聖堂で活躍したカンタオール、フアン・デ・ベラは、1575年にその天才的な歌声で皆を驚かせた「ネグリ ロ・カンタオール」に他ならないことがわかった。幼少時に奴隷にされ、おそらく1576年(あるいはその直前、直後)に男根を失った彼は、何年か別の名前 で呼ばれていた。彼は、スペイン全土で初めて大聖堂に奉仕したハープ奏者として記録されている。さらに、1590年代にはプエブラで喜劇音楽の演出を担当 し、1604年から1606年にかけては大聖堂のためにシャンツォネタを作曲したと記録されている。それだけでは十分でないかのように、少なくとも 1609年から1616年にかけて作曲されたガスパール・フェルナンデスのヴィリャンシーコ 「en negro 」の主人公を歌い演じたと思われる。 - カテドラルの文書には奴隷であったことが記されておらず、複数の名前で不明瞭に登場するこの音楽家の40年以上にわたる軌跡を知りたい方は、本書の第1章 をご覧いただきたい:  2025年10月15日 |

| 《再掲》 Testamento del canónigo Antonio de Vera, 16 de agosto de 1610. Artículo 32: “Ítem. Declaro que tengo otro esclavo llamado Juan de Vera, músico en la santa iglesia de esta catedral, al cual le da de salario como tal músico cada un año trescientos pesos de oro común. Mando que viva en los aposentos en que hoy vive y acuda como tal músico a cantar a la dicha iglesia. Y los dichos trescientos pesos que se le da y gana por año dé y acuda con ellos al dicho Juan Velásquez, primero patrón, para que los ponga y junte con la demás renta del patronazgo que dejo fundado. Y si muere antes, que el dicho Juan de Vera acuda con ellos al patrón que fuere, sin tener obligación a dar —ni quiero que dé— más de los dichos trescientos pesos que le da la dicha iglesia, aunque tenga otros aprovechamientos y percances de lecciones y regalos, el cual ha de ser obligado a acudir a la buena enseñanza y doctrina de los dichos Francisco y Antonio de Vera niño, como esclavo suyo, a quien por tal lo dejo y quiero lo sea. Y ruego al dicho Juan Velásquez, mi sobrino, le haga todo buen tratamiento, atento al buen servicio que me ha hecho y su bondad y fidelidad, al cual, estando enfermo o impedido de poder acudir a la iglesia a cantar, se le dé sustento y cura a costa del dicho patronazgo y, como tengo dicho, no se le quiten los aposentos en que vive y está, ni se venda en tiempo alguno”. · El canónigo Antonio de Vera falleció diez días después de firmar su testamento, el 26 de agosto de 1610 a las dos y media de la tarde. Después de la muerte del canónigo, Juan de Vera sólo se menciona una vez más en acuerdos capitulares, cuando se regula la distribución de obvenciones a los músicos de la capilla, el 14 de septiembre de 1612. Sabemos, por las cuentas de mayordomía de la catedral, que Juan de Vera recibió el pago de 300 pesos anuales hasta 1617. En septiembre de 1622, Juan Velásquez de Avilés, sobrino y albacea del canónigo Antonio de Vera (quien, por cierto, llegó a ser alcalde de la ciudad de Puebla), vendió las casas cuyos réditos sostenían el patronazgo con el que se pagaban varias capellanías y obras pías, incluido el sustento del esclavo Juan de Vera. https://x.gd/T06tg   |

《再掲》 アントニオ・デ・ベラ参事会員の遺言、1610年8月16日。 第32条:「また、私は、この大聖堂の聖なる教会で音楽家として働く、フアン・デ・ベラという名の別の奴隷を所有していることを宣言する。彼には、音楽家 としての報酬として、毎年300ペソの金貨が支給される。彼は現在居住している部屋に住み続け、音楽家として当該教会で歌うことを命じる。そして、彼に支 払われ、彼が1年に稼ぐ前述の300ペソは、私が設立したパトロネージのその他の収入と合算するために、最初のパトロンである前述のフアン・ベラスケスに 渡すよう命じる。もし私が先に死亡した場合、前述のフアン・デ・ベラは、そのペソを、 その教会から与えられる300ペソ以上の支払義務を負うことはなく、また私がそれを望むこともない。たとえ他の収入や、レッスンや贈り物による臨時収入が あったとしても、その者は、フランシスコとアントニオ・デ・ベラの子供たち、すなわち私の奴隷である彼らに対して、良き教えと教訓を与える義務を負わなけ ればならない。私は彼らをそのように遺し、そうあってほしいと願う。そして、私の甥であるフアン・ベラスケスには、彼が私に対して行ってきた良き奉仕と、 その良さと誠実さに鑑み、彼を良く扱うよう頼む。彼が病気で教会に歌いに来られない場合は、その後見人の費用で、彼に生活費と治療費を与えること。そし て、前述したように、彼が住んでいる部屋を取り上げたり、いかなる時も売却したりしてはならない。 ・ アントニオ・デ・ベラ参事会員は、遺言書に署名してから10日後の1610年8月26日、午後2時半に亡くなった。カノニコの死後、フアン・デ・ベラが教 会会議の議事録に再び登場するのは、1612年9月14日に礼拝堂の音楽家たちへの寄付金の分配が規定されたときだけである。大聖堂の会計記録から、フア ン・デ・ベラは1617年まで年間300ペソの報酬を受け取っていたことがわかっている。1622年9月、アントニオ・デ・ベラ参事会員(ちなみに彼はプ エブラ市の市長になった)の甥であり遺言執行者であるフアン・ベラスケス・デ・アビレスは、いくつかの礼拝堂や慈善事業、奴隷フアン・デ・ベラの生活費を 含む、パトロネージの収入源となっていた家屋を売却した。  出典:グアテマラにおける植民地時代の音楽:ポータル |

☆Omar

Morales Abril 氏による2025年11月27日の投稿

| Para cerrar el tema

de los músicos de etnias subalternizadas a cargo de la música de la

catedral de Guatemala, va una carta del arzobispo Luis Ignacio Peñalver

y Cárdenas al cabildo eclesiástico metropolitano, fechada el 27 de

septiembre de 1804. En ella solicita que, en cuanto sea posible,

sustituyan al recién electo maestro de capilla Vicente Sáenz por

alguien “digno de ocuparla por su limpieza de sangre” y no “un sujeto

reputado de notoriedad por pardo”. Su recomendación, dice, “será un

principio de que la música se fomente entre los blancos”, “no siendo

presumible que un joven español de buena disposición para el canto

quiera alternar en público con los pardos ni ponerse bajo la dirección

de un maestro de aquella calidad”. • El arzobispo tuvo que regresar a su Habana natal por problemas de salud en 1805. Vicente Sáenz, en cambio, permaneció como maestro de capilla de la catedral durante 37 años, hasta su fallecimiento en 1841. Su hijo Benedicto Sáenz fue el organista de la catedral en esas primeras décadas del siglo XIX. Vicente Sáenz fue suplido en el magisterio de capilla por su nieto, Benedicto Sáenz hijo. La familia Sáenz se fue posicionando en la escena musical guatemalteca y “blanqueando” socioculturalmente, a tal grado de que la primera historia “oficial” de la música en la región, la «Historia de la música guatemalteca, desde la monarquía hasta 1877» (Imprenta de la Aurora, 1878), fue escrita por un miembro de esa dinastía: José Sáenz Poggio. |

グアテマラの大聖堂の音楽を担当する下層民族出身の音楽家という話題の

締めくくりとして、1804年9月27日付のルイス・イグナシオ・ペナルベル・イ・カルデナス大司教からメトロポリタン教会章への書簡がある。その中で、

大司教は、できるだけ早く、最近選出されたマエストロ・デ・カピージャのビセンテ・サエンスに代わって、「褐色で悪名高い臣下」ではなく、「血筋が清らか

であるため、その職を占めるにふさわしい」人物を選出するよう要請している。歌の上手な若いスペイン人が、公衆の面前でパルドと交互に歌うことを望んだ

り、そのような質のマエストロの指導を受けることを望んだりするとは思えないからである。 - 1805年、大司教は健康上の問題から故郷のハバナに戻らなければならなかった。一方、ビセンテ・サエンスは、1841年に亡くなるまでの37年間、大聖 堂のマエストロ・デ・カピージャを務めた。息子のベネディクト・サエンスは、19世紀の最初の数十年間、大聖堂のオルガニストを務めた。ビセンテ・サエン スに代わり、孫のベネディクト・サエンス・ジュニアが聖堂オルガニストを務めた。サエンツ家は、グアテマラの音楽シーンにおいて徐々にその地位を確立し、 社会文化的に 「白人化 」し、この地域における最初の 「公式な 」音楽史である「Historia de la música guatemalteca, desde la monarquía hasta 1877」(グアテマラ音楽史、君主時代から1877年まで)(Imprenta de la Aurora, 1878)は、この王朝のメンバーであるホセ・サエンツ・ポッジオによって書かれた。 |

| “Muy

venerable señor: En oficio del 19 me comunica vuestra merced venerable haber nombrado (previos los edictos de estilo) maestro de capilla en esta santa iglesia metropolitana a Vicente Sáenz, a quien se despachará su título, siendo de mi aprobación. Desde luego lo es, cuanto vuestra merced venerable ha acordado, pero como considero que solo la ley de la necesidad ha obligado a vuestra merced venerable a colocar en este empleo un sujeto reputado de notoriedad por pardo, me parecía conveniente el que esta plaza fuese amovible cuando haiga otro digno de ocuparla por su limpieza de sangre y otras cualidades; si pudiere ser sacerdote, como lo merece el que ha de estar a la cabeza de la música de esta santa iglesia. Tengo noticia que en cuasi todas las catedrales tienen este carácter los maestros. En La Habana, mi patria, le vi pasar de la capilla a una prebenda de la catedral de [Santiago de] Cuba”. • Se refiere a Esteban Salas (1725-1803)  https://x.gd/Iz0I7 |

尊い師よ: 19日付の公文書において、尊い師は(定例の布告を経て)ビセンテ・サエンスをこの聖なる大聖堂の楽長に任命したことを通告した。その任命状は、私の承認 を得て発送される。 尊い閣下が決定されたことは当然のことであるが、尊い閣下が、必要に迫られて、この職に、その評判の悪さで知られる人物を任命せざるを得なかったと考える ため、この職は、その血筋の清らかさやその他の資質により、この職にふさわしい別の人物が現れた場合には、交代可能とすることが適切であると思われる。こ の聖なる教会の音楽の長にふさわしい人物であるならば、司祭であることが望ましい。 私の知る限り、ほぼすべての大聖堂では、音楽師はこのような立場にある。私の故郷であるハバナでは、彼が礼拝堂から、キューバのサンティアゴ大聖堂の聖職 に異動するのを見た。 • これは、エステバン・サラス(1725-1803)  |

| “Si ahora no se presenta sujeto

de estas circunstancias, después puede proporcionarse y aun solicitarlo

[en los edictos de oposición]. Será un principio de que la música se

fomente entre los blancos y haiga entonces dónde escoger maestro de

capilla, organistas y voces. De otra suerte, siempre estará como hoy,

sin arbitrio de mejorarse, no siendo presumible que un joven español de

buena disposición para el canto quiera alternar en público con los

pardos ni ponerse bajo la dirección de un maestro de aquella calidad. Como estoy persuadido que a vuestra merced venerable le animan estos mismos principios, y deseando con ansia dar todo el decoro que merece la primer[a] iglesia del reino, creo concurrir gustozo a que sin hacer agravio al presentado, pueda en todo tiempo variarse de sujeto, siempre que lo haiga, con las cualidades referidas, que resulte conocida utilidad a la iglesia. Dios guarde a vuestra merced venerable muchos años. Nueva Guatemala…”  |

もし今、これらの条件を満たす者が現れないなら、後で提供することも、

さらには(公募の公示で)それを求めることもできる。それは、白人の間で音楽が奨励されるという原則となり、その時点で、礼拝堂の指揮者、オルガニスト、

歌手を選ぶことができるようになる。そうでなければ、今日のように、改善の余地がなく、歌に才能のあるスペイン人の若者が、混血の人々と公の場で共演した

り、そのような質の指揮者の指導を受けたりすることを望まないだろう。 私は、尊い閣下も同様の考えをお持ちであると確信しており、王国で最も重要な教会にふさわしい威厳を熱望していることから、現在の教師に不利益を与えるこ となく、上記の資質を備えた人物が教会に明らかに有益であると認められる場合は、いつでも教師を変更できることに喜んで同意する。 神が貴殿を長きにわたり守られますように。ヌエバ・グアテマラより…  |

| “…y septiembre 27 de 1804. Muy venerable señor Luis, arzobispo de Guatemala [Rúbrica] [Destinatario:] Muy venerable señor deán y cabildo de esta santa iglesia metropolitana”.  |

「…そして1804年9月27日。 尊厳なる ルイス、グアテマラ大司教 [署名] [宛先:] 尊厳なるこの聖なる大司教区の司教および参事会」  |

| https://x.gd/Iz0I7 |

2025

年11月27日 |

★2025 年12月23日のOmar Morales Abril 氏の投稿

☆

★2025 年12月27日のOmar Morales Abril氏の投稿

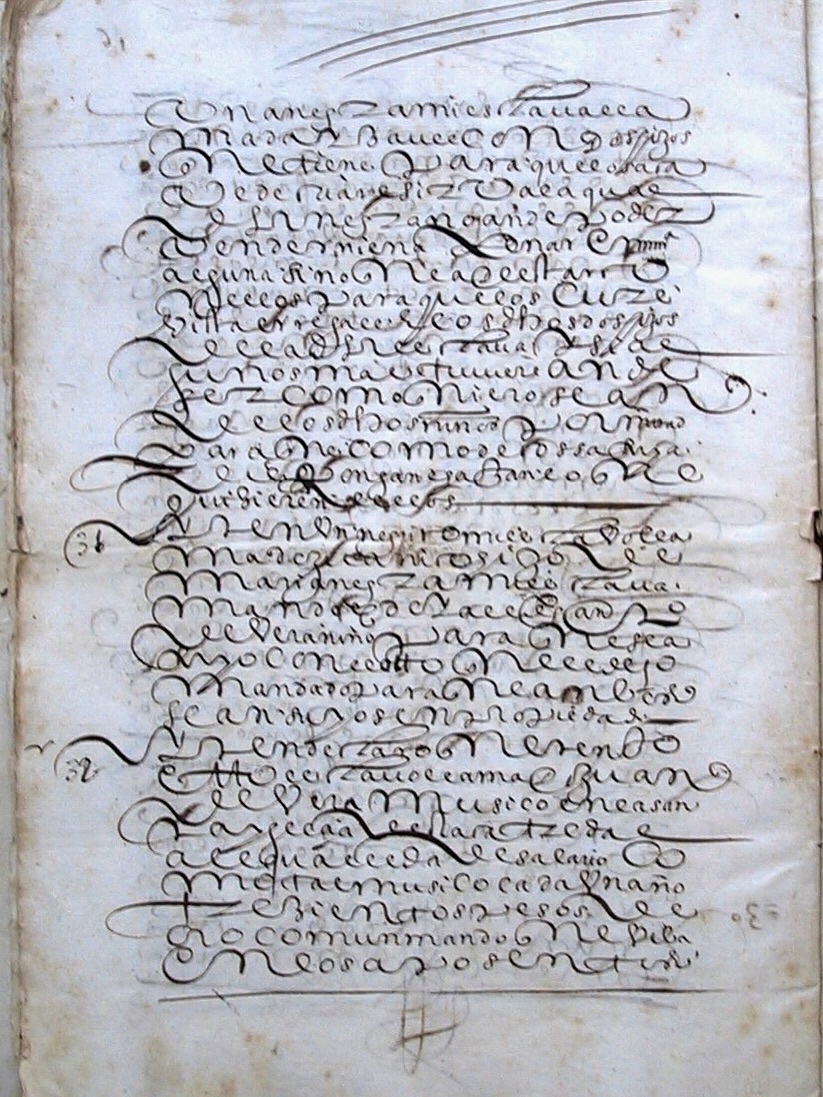

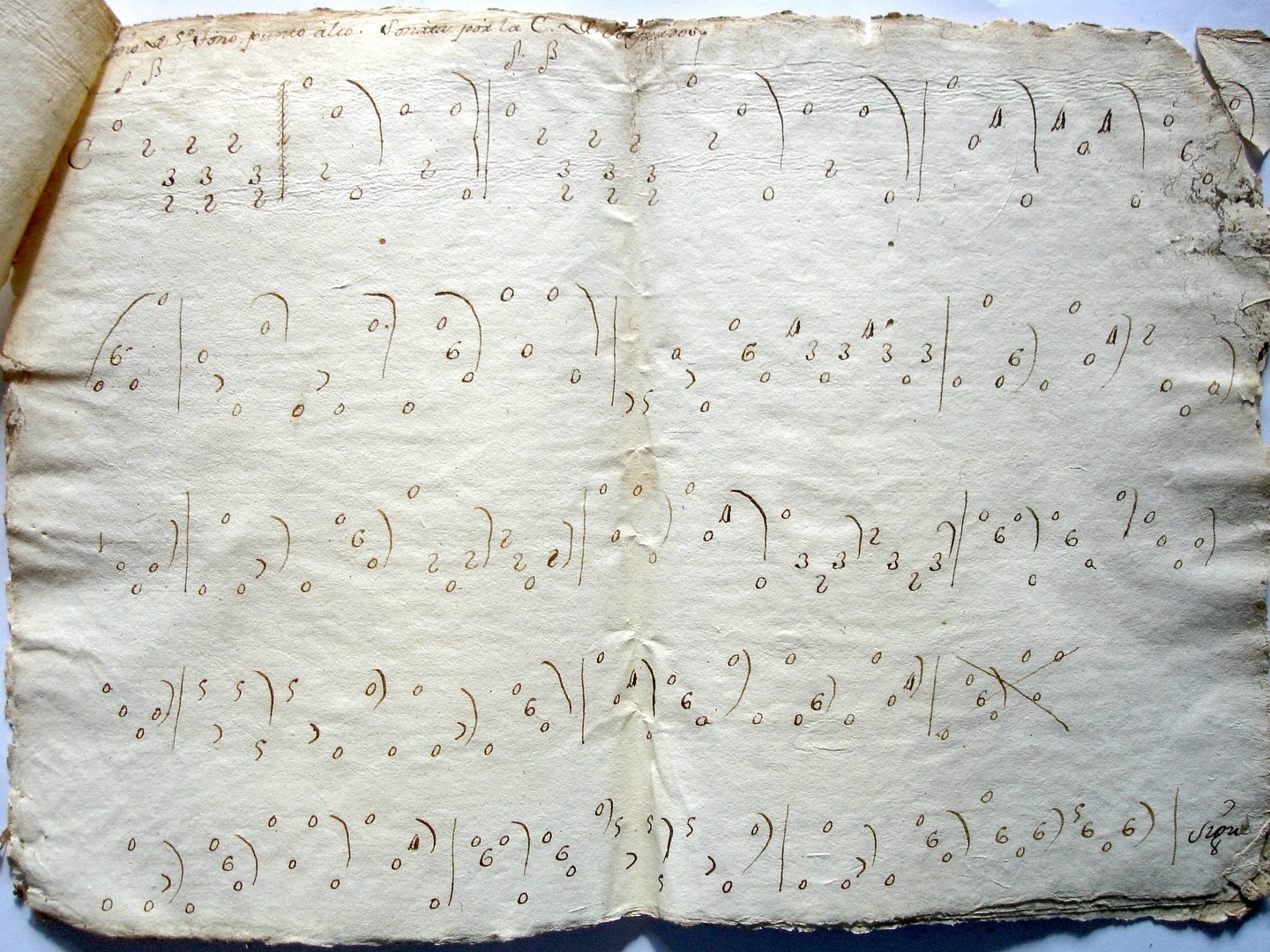

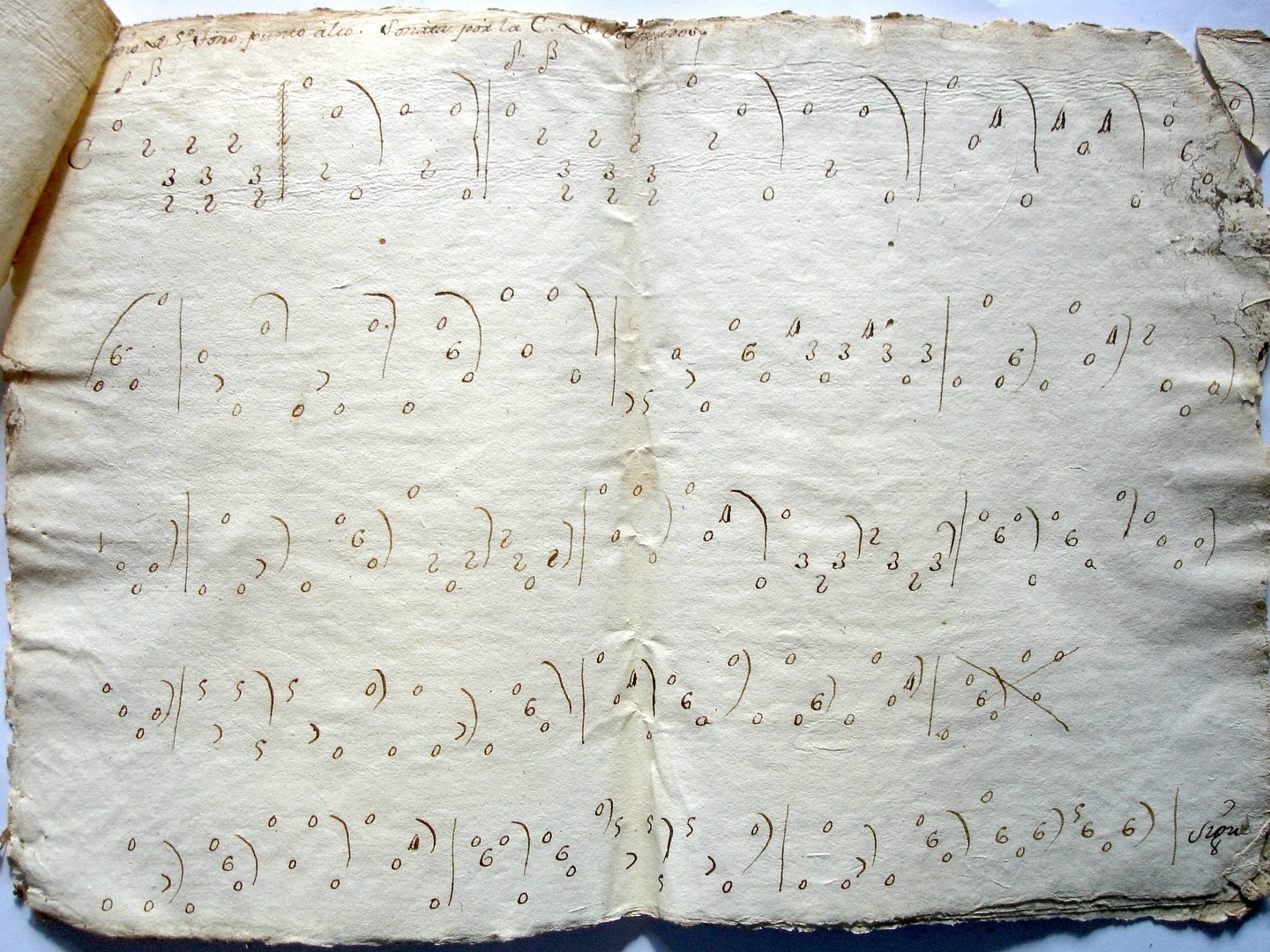

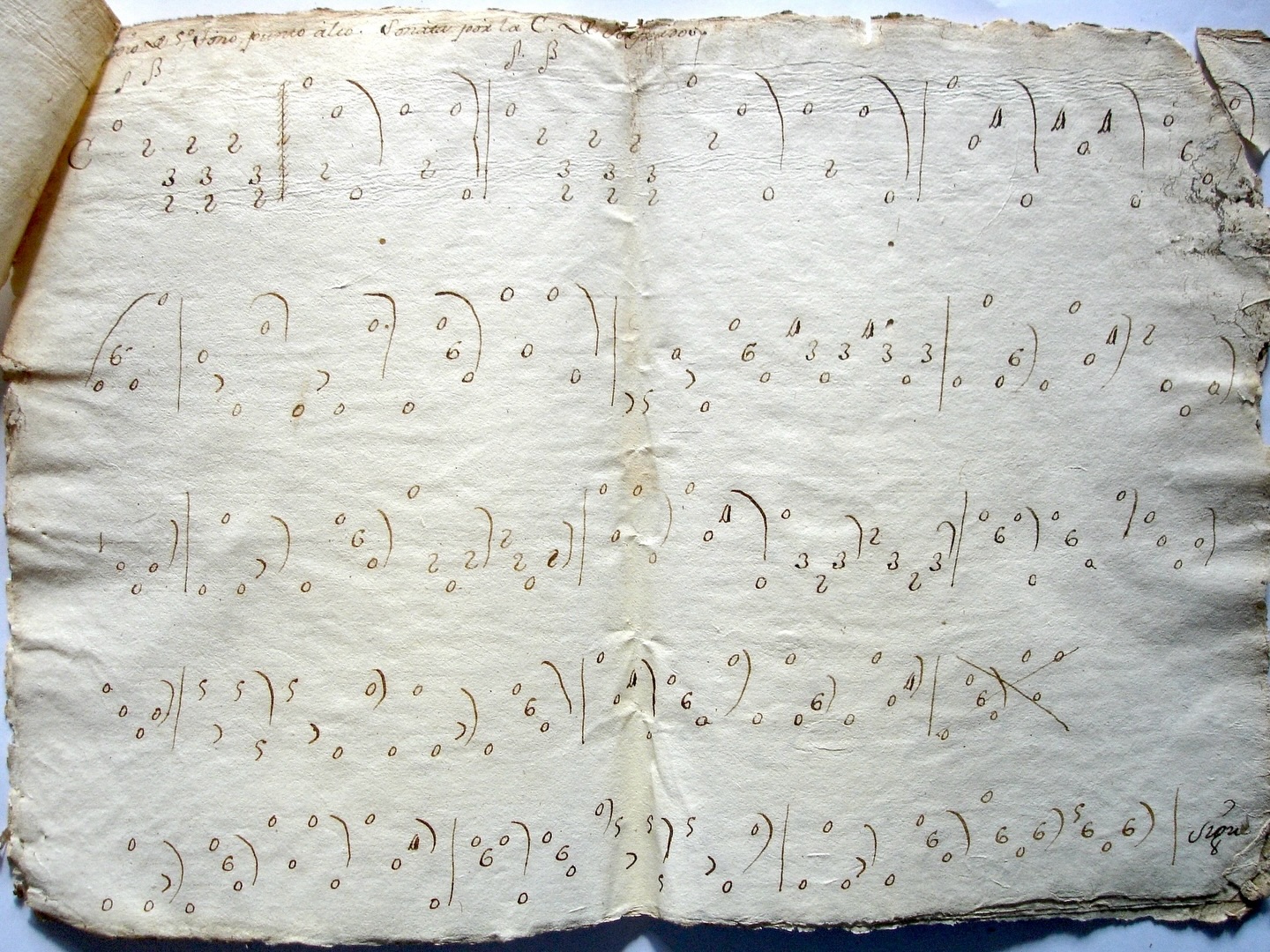

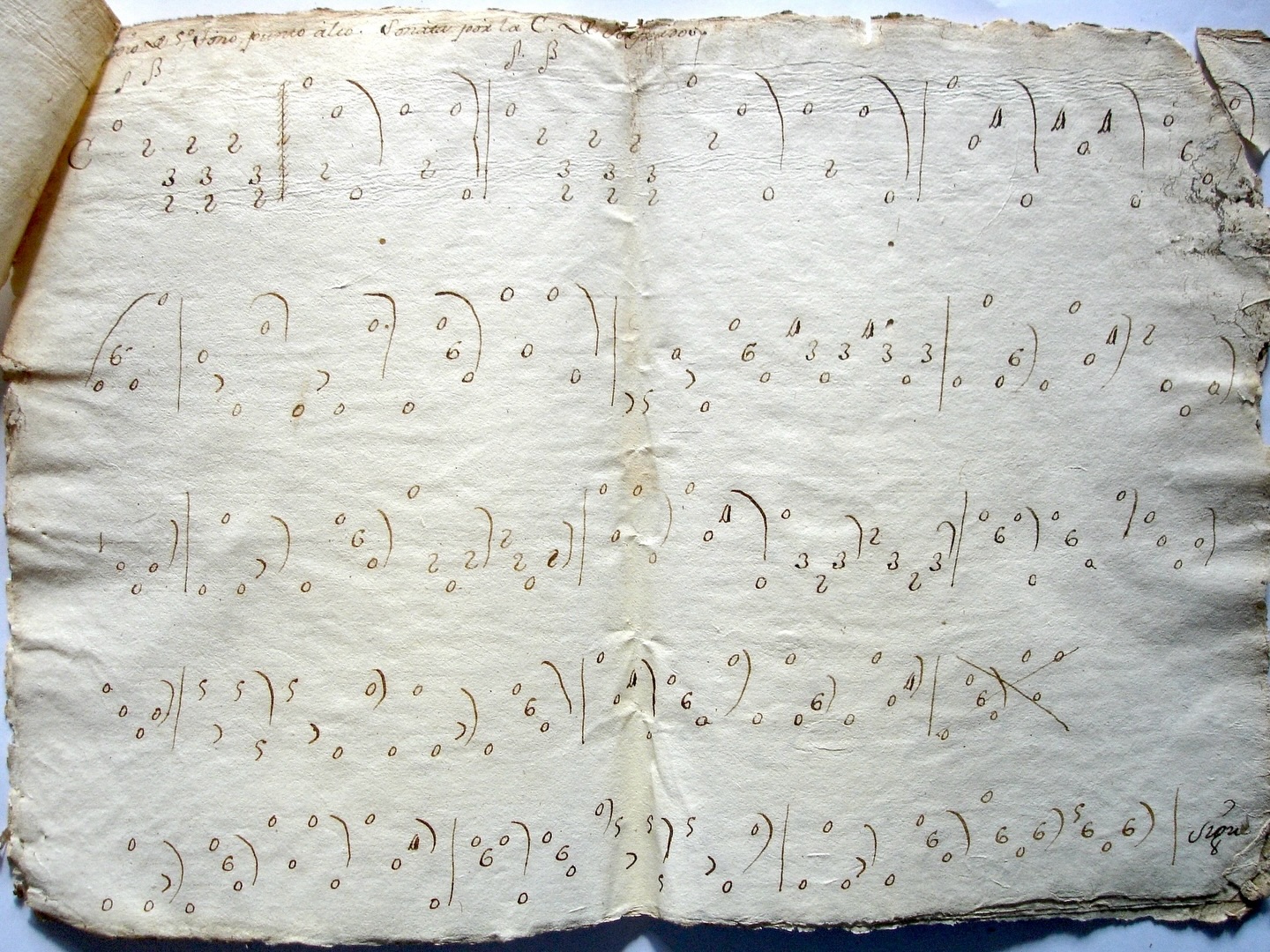

Lo

de “traer instrumentos de guitarra, arpa, bandurria, rabel, cítara o

los que de estos fueren menester, así para las nueve misas de aguinaldo

como a las fiestas y octavas de Corpus Christi” que el cabildo de la

catedral de México exigió al cantor y compositor Antonio de Ribas al

contratarlo en 1621, puede documentarse en otros recintos

catedralicios. El Archivo

Histórico Arquidiocesano Guatemala resguarda cifras anotadas para

la mayoría de ellos, con repertorio de la segunda mitad del siglo XVII

y primera del XVIII. "Preludio de 5º tono, punto alto. Sonata por la C, de arpeados", para guitarra de cinco órdenes. Una interpretación de este preludio, a cargo de Cristián Gutiérrez: https://youtu.be/FVeIk3E4pWY?t=1548 |

メ

キシコ大聖堂の参事会が1621年に歌手兼作曲家のアントニオ・デ・リバスを雇う際に要求した「ギター、ハープ、バンドゥリア、ラベール、シタール、その

他必要な楽器を、9回のミサ・デ・アグイナルド、祝祭日、聖体祭のオクタヴァのために持参すること」という条件は、他の大聖堂でも確認できる。グアテマラ

大司教区歴史資料館には、17世紀後半から18世紀前半のレパートリーを含む、その大半の楽器に関する記録が保管されている。 「第5調のプレリュード、高音部。C調のソナタ、アルペジオ付き」、5弦ギター用。 クリスティアン・グティエレスによるこのプレリュードの演奏: https://youtu.be/FVeIk3E4pWY?t=1548 |

"Tiento de 8º tono natural, para

arpa. A 6. Floristán". |

8度のナチュラル・トーンのテンティオ、ハープ用。6番。フロスティア

ン。 |

| "Marizápalos de la D", para

bandurria. Una primera publicación, de Juan Pablo Pira Martinez, sobre este cuaderno:  URL |

「Dのマルザパロス」、バンドゥリア用。 このノートに関するフアン・パブロ・ピラ・マルティネスによる最初の出版物:  ダ ウンロード用URL |

"Minué por [la C] que es

cruzado. [Ci]thara". |

ミニュエは[C]で交差する。[Ci]thara。 |

☆

★Omar Morales Abril氏の2025年12月17日の投稿

☆

★Omar Morales Abril氏による2025 年12月15日の投稿

☆

★★Omar Morales Abril氏による2025 年12月20日の投稿

☆

★★Omar Morales Abril氏による2025 年12月23日の投稿

☆

★Omar Morales Abril氏による2025 年12月24日の投稿

| Las

misas de aguinaldo, asociadas con el tiempo de Navidad, incorporaban

chanzonetas en lengua vernácula y uso de instrumentos populares

comúnmente ajenos al repertorio litúrgico. Por ejemplo, en 1621 —un año

antes de que Pérez Ximeno migrara a la Nueva España— el cabildo de la

catedral metropolitana de México asignó salario a Antonio de Ribas para

“cantar y componer, y tenga obligación a traer instrumentos de

guitarra, arpa, bandurria, rabel, cítara o los que de estos fueren

menester, así para las nueve misas del aguinaldo como a las fiestas y

octavas de Corpus Christi” (ACCMM, LAC 7, f.141r). • Aquí la edición de la chanzoneta de aguinaldo «Dónde vais preñada», de Fabián Pérez Ximeno —organista del convento de la encarnación de Madrid (hasta 1622), luego segundo organista (1622-1654) y maestro de capilla (1648-1654) de la catedral de México—, cuyo original autógrafo se conserva en el Archivo Histórico Arquidiocesano Guatemala. |

ク

リスマスシーズンに関連したミサでは、現地語によるシャンソネットや、通常は典礼のレパートリーには見られない民謡楽器が使用された。例えば、1621年

(ペレス・シメノがヌエバ・エスパーニャに移住する1年前)、メキシコ大聖堂の評議会は、アントニオ・デ・リバスに「歌と作曲、そしてギター、ハープ、バ

ンドゥリア、ラベール、シタール、その他必要な楽器を持ち込む義務」に対して報酬を支払った。これは、9回のクリスマスミサ、祝祭日、聖体祭のオクタヴァ

(8日間)のために」と定めた(ACCMM、LAC 7、f.141r)。 • ここでは、ファビアン・ペレス・シメノ(1622年までマドリードのエンカルナシオン修道院のオルガニスト、 その後、メキシコ大聖堂の第二オルガニスト(1622-1654)および楽長(1648-1654)を務めた人物である。この曲の自筆原稿は、グアテマラ 大司教区歴史資料館に保存されている。 音源(例)Multiplicati sunt- FABIAN PEREZ XIMENO ~Penitential Sacred Music in Puebla Cathedral (17th Century) |

☆

★★Omar Morales Abril氏による2025 年12月27日の投稿

| Lo

de “traer instrumentos de guitarra, arpa, bandurria, rabel, cítara o