information Anthropology, mechano-anthropo-logy

情報人類学とは、情報と人間とのあいだには複合体(complex)を形成していると いう存在論的前提にたち、それを人類学——人間の活動に焦点を当てた経験的実証主義に基づく情報学——の立場から考察・実践する学問のことをさす(→「情報論」)。

★情報(Information)は、知らせる力を持つ何かを指す抽象的な概念である。最も根本的なレベルでは、それは感知可能なもの、あるいはそれらの抽象化に対する解釈(おそらく形式 的なもの)に関わる。完全にランダムではない自然過程や、あらゆる媒体における観察可能なパターンは、ある程度の情報を伝達していると言える。デジタル信 号やその他のデータが離散的な記号を用いて情報を伝達するのに対し、アナログ信号、詩、絵画、音楽やその他の音、電流といった他の現象や人工物は、より連 続的な形で情報を伝達する。情報は知識そのものではなく、解釈を通じて表現から導き出される意味である。

★情報理論:「20世紀半ば、「情報」という言葉は、エントロピーと いう概念に関連した新しい意味を獲得しました。1948年、ノーバート・ウィナーの著書 『サイバネティクス、あるいは動物と機械における制御と通信』が刊行され、情報について、物質やエネルギーと並ぶ自然の第三の基礎概念として論じられた。 同時に、クロード・シャノンは、 ハリー・ナイキストとラルフ・ハートリーの考えを発展させ、ビットという概念を情報量の測定単位として導入した。通信チャネルにおける信号伝送の最適化の 問題を検討し、彼は「意味論的側面は技術的な問題とは無関係である」と確信し、独自の通信モデルを提案しました。[9]。ウォーレン・ウィーバー[英語] は、彼らの理論では「情報」という言葉は一般的な意味ではなく、意味の存在を意味しない伝達信号の特性として使用されていることを明確にしている[21] [20] [22]。この用語の理解は、情報処理や情報技術[17]などの概念の基礎となっている。ラース・クォートラップ[デンマーク語] は、シャノンとウィーバーの理論における情報は、客観的な定量的価値として、またメッセージ送信者の主観的な選択として、矛盾して記述されていると指摘し ている[23] [24]。記号論の観点からは、数学的情報理論は構文(記号間の相互関係)のみを記述し、意味論 (記号と意味の関係)や語用論(記号と人間との関係)には触れていない[22]。哲学者ペーター・ヤニヒ[独語] は、このことに記号論者 チャールズ・モリス の思想の影響を見出しており、彼は、構文の問題を解決することが、意味論と語用論の問題を解決するための前提条件となるだろうと考えていました[25] 。1952年、意味論的情報理論はイェホシュア・バー・ヒレルとルドルフ・カーナップ[26]によって発表された。1980年代、シャノンの理論は、フ レッド・ドレッツキーによって認識論の観点から、またジョン・バーワイズ[英語] 、そしてジョン・ペリー[英語] 言語哲学[15][12] 。意味情報理論は、データ(一連の音や記号)とその意味内容[27]を区別している。」(出典:ロシア語ウィキ「情報理論」)

情報(information)の定義

| 語彙や領域 |

情報(ウィキペディア) |

語用例 |

| インフォメーション |

英語の "information"

は、informの名詞形であり、(心において)form(形)を与える、といった意味があり、語源としてはラテン語のinformationem(=

心・精神に形を与える)、さらに語源を遡れば、ギリシャ語のeidosという語にも遡り、プラトンによるideaイデア論における用法にも遡れる |

「情報を交換する」「情報を流す」「情報が漏れる」「極秘情報」→マク

ルーハニアン・インフォメーション. |

| 情報(一番一般的な意味) |

事象、事物、過程、事実などの対象について知りえたこと、つまり「知ら

せ」の意味 |

「情報時代」「情報社会」 |

| 生体情報 |

情報は、生体の神経系のそれ[1]や、内分泌系のホルモン情報[1]な

どの生体シグナルの他にも、遺伝子に保持されているそれ、あるいは生命が生きる過程で遺伝子や細胞内に新たに書き加えられたり書きかえられたりするそれ

[3]で、他にも環境中の光や音、生命に影響を与えうるあらゆるものを「情報」とみなす |

プレーリードックとベルヌーイ効果 |

| 情報理論 |

量的な「存在」であり、計算可能な「存在」。

ウェブ構築の過程で、文書や文章あるいは単語の内容をより上位のレベルで包含する(=メタ・データ)概念や用語から成り立っている意味内容(=意味論、セ

マンティクス、semantics)を構築する論理的プロセス――すなわち学の体系化がなされている論理構築――をオントロジーと呼ぶ |

情報科

学オントロジー |

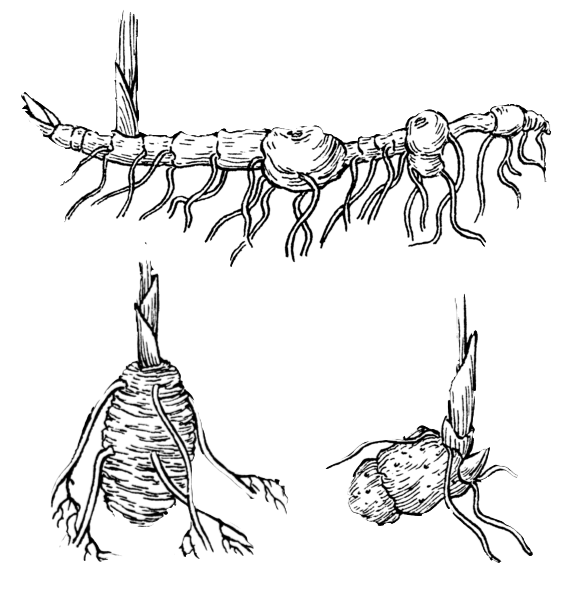

Information Rhizome

"Rhizome, also called creeping rootstalk, horizontal underground plant stem capable of producing the shoot and root systems of a new plant. Rhizomes are used to store starches and proteins and enable plants to perennate (survive an annual unfavourable season) underground. In addition, those modified stems allow the parent plant to propagate vegetatively (asexually), and some plants, such as poplars and various bamboos, rely heavily on rhizomes for that purpose. In plants such as water lilies and many ferns, the rhizome is the only stem of the plant. In such cases, only the leaves and flowers are readily visible. Notably, the rhizomes of some species—including ginger, turmeric, and lotus—are edible and valued for their culinary applications." - Britanica.

「根茎は、匍匐茎とも呼ばれ、新しい植物のシュートと根系を生み出すことができる水平 方向の地下植物茎。根茎は、デンプンやタンパク質を貯蔵するために使用され、植物が地下で永続することを可能にする。さらに、これらの修飾された茎は、親 植物が植物的に(無性に)繁殖することを可能にし、ポプラや様々な竹のようないくつかの植物は、その目的のために根茎に大きく依存している。睡蓮や多くの シダ植物のように、根茎が唯一の茎となる植物もある。睡蓮や多くのシダ植物のように、根茎が唯一の茎であり、葉や花しか見えない植物もある。特に、ショウ ガ、ウコン、ハスなどの一部の植物の根茎は食用になり、料理に利用されている」。https://www.deepl.com/translator による翻訳.

リンク

文献

その他の情報

![]()

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

+++

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099