電話詐欺

Phone

fraude, communications fraude

Leticia Lilia Amezcua

Prado, 1928-2006

信頼とは自信に満ちた ヴァルネラヴィリティ (confident vulnerability)である- Roger C. Mayer, 1995.

電話詐欺、ドイツ語では、Enkeltrick. つまり、孫トリックや甥トリックとは、詐 欺師が高齢者の近親者になりすまして、現金や貴重品を偽って手に入れようとする詐欺の手口である。

| Als Enkeltrick oder

Neffentrick wird ein betrügerisches Vorgehen bezeichnet, bei dem sich

Trickbetrüger gegenüber älteren Personen als deren nahe Verwandte

ausgeben, um unter Vorspiegelung falscher Tatsachen an deren Bargeld

oder Wertgegenstände zu gelangen. |

孫トリックや甥トリックとは、詐欺師が高齢者の近親者になりすまして、

現金や貴重品を偽って手に入れようとする詐欺の手口である。 |

| Vorgehensweise Die betrügerischen Anrufer nennen den eigenen Namen nicht und wählen die Du-Anrede. Mit einer freundlich intonierten Eingangsfrage „Rate mal, wer hier spricht?“ können sofort potentielle Beziehungen ausgelotet werden. Je nach Antwort der möglichen Opfer geben sich die Anrufer am Telefon beispielsweise als Enkel/in, Neffe/Nichte, sogar als Kinder oder als andere ziemlich nahe Verwandte oder gute alte Bekannte aus. Sie bitten das potenzielle Opfer um einen Geldbetrag für ihre behauptete Notlage. Dazu werden als Gründe für die Geldnot oft schwierige Umstände wie Unfall, überfällige Rechnungen oder Kauf eines günstigen Autos oder einer günstigen Wohnung genannt. Mehrmalige Anrufe in kurzen Abständen nehmen dem Opfer die Möglichkeit, sich über das Geschehene Gedanken zu machen oder sich mit anderen Personen zu beraten. Unter emotionalem Druck willigen die Opfer schließlich ein, heben Geld bei ihrer Bank ab und treffen sich dann mit einem Komplizen, der vom vermeintlichen Enkel geschickt wurde, um das Geld an der Haustür abzuholen. Mitunter werden die Opfer auch dazu gedrängt, Geld auf ein (ausländisches) Konto zu überweisen oder leicht transportable Wertgegenstände (Schmuck, Münzen usw.) auszuhändigen. Die Wahl der Opfer verläuft meist über Telefonbuch-CDs oder Telefonbücher bzw. deren Pendants im Internet. Hierbei werden gezielt Vornamen gesucht, die auf ältere Jahrgänge schließen lassen, z. B. Erna, Klara, Hedwig, Josef, Alfred.[1][2] Gefährdete Opfer sind ältere, vereinsamte, schwerhörige, seheingeschränkte sowie demente Menschen.[1] Im Jahr 2021 wurde über eine Weiterentwicklung des Enkeltricks berichtet. Dabei riefen Betrüger nach einem Enkeltrick-Anruf anschließend erneut an und gaben sich als Beamte eines Landeskriminalamts (LKA) aus. Sie gaben vor, den vorherigen Anruf des „Enkels“ abgefangen zu haben und den Täter mit einer „fingierten Geldübergabe“ überführen zu wollen, wobei sie die angerufene Person baten, ihr eigenes Vermögen für die fingierte Geldübergabe zur Verfügung zu stellen.[3] Als weitere Fortentwicklung behaupten Betrüger später in der Rolle eines angeblichen Staatsanwalts oder Richters, der Angerufene habe sich als Geldgeber strafbar gemacht, da er im Ausland eine Straftat finanziert habe. Als weitere, darauf aufsetzende Strategie meldet sich, so das Bundeskriminalamt, noch ein vermeintlicher Anwalt, der anbietet, den Betrogenen in dieser Sache zu vertreten.[4] Seit Beginn der 2020er Jahre haben Enkeltrickbetrüger damit begonnen, auch Messengerdienste wie Whatsapp für ihre Zwecke auszunutzen. Da diese Kommunikationsformen zunehmend auch von Senioren genutzt werden, scheinen die Betrüger hier eine neue Möglichkeit für ihre Taten zu sehen.[5] Laut einer Erhebung von 2023 werden zunehmend Deepfakes, d. h. insbesondere geklonte Stimmen, in größerem Umfang im Zusammenhang mit Enkeltrick-Betrügereien genutzt.[6] Immer öfter werden auch so genannte Schockanrufe gemeldet, bei denen den Opfern vorgespiegelt wird, ein naher Verwandter habe einen schweren Unfall verursacht und benötige nun dringend eine sehr hohe Summe, um nicht für lange Zeit ins Gefängnis zu müssen; dabei werden die Opfer durch massive Emotionalisierung sehr geschickt manipuliert.[7] |

手続き方法 詐欺師は自分の名前を名乗らず、「あなた 」という呼び方をする。誰が話していると思う?」というフレンドリーな質問で、潜在的な関係をすぐに聞き出すことができる。被害者の答え次第では、孫、甥 /姪、子供、その他かなり親しい親戚や昔からの知り合いのふりをすることもある。 彼らは被害者候補に、彼らの窮状を訴えるために金銭を要求する。お金が必要な理由は、事故、滞納している請求書、安い車やアパートの購入など、困難な状況 であることが多い。短い間隔で繰り返される電話は、被害者から何が起こったのかを考えたり、他の人に相談したりする機会を奪う。感情的なプレッシャーの 下、被害者は最終的に同意し、銀行から金を引き出し、孫と思われる人物が送り込んだ共犯者と玄関先で金を受け取る。時には、(外国の)銀行口座への振り込 みや、簡単に持ち運べる貴重品(宝石、硬貨など)の受け渡しを促されることもある。 被害者は通常、電話帳CDや電話帳、あるいはインターネット上のそれに相当するものを使って選ばれる。特に、エルナ、クララ、ヘドウィグ、ヨゼフ、アルフ レッドなど、年齢層が高いことを示唆するファーストネームが求められる[1][2]。脆弱な被害者は、高齢者、孤独者、難聴者、視覚障害者、認知症患者で ある[1]。 2021年、孫騙しのさらなる発展が報告された。詐欺師たちは、孫を騙った電話の後に再び電話をかけ、州の犯罪捜査局(LKA)の警官になりすました。彼 らは、前回の「孫」からの電話を傍受し、「偽の送金」で犯人を有罪にしたいと主張し、電話をかけてきた人物に、偽の送金のために自分の資産を用意するよう 求めた[3]。さらなる展開として、詐欺師はその後、検察官や裁判官を装って、電話をかけてきた人物が海外で犯罪に資金を提供したため、金融業者として起 訴されることになったと主張する。連邦刑事警察庁によると、これに基づくさらなる戦略として、弁護士と思われる人物が、この件に関して被害者の代理人にな ることを申し出るというものがある[4]。 2020年代に入ってから、孫詐欺師はWhatsAppのようなメッセンジャー・サービスも利用するようになった。このようなコミュニケーション形態が高 齢者の間でますます利用されるようになっているため、詐欺師はこれを犯罪の新たな機会と見なしているようだ[5]。 2023年の調査によると、孫詐欺に関連して、ディープフェイク、つまり特にクローン音声がますます大規模に使用されるようになっている[6]。 いわゆるショックコールも頻繁に報告されるようになっており、被害者は、近親者が重大な事故を起こし、長期間の刑務所暮らしを避けるために緊急に大金が必 要だと信じ込まされる。被害者は、大規模な感情移入によって非常に巧みに操られる[7]。 |

| Geschichte Das spezifische und neue Merkmal der heute unter der Bezeichnung Enkeltrick bekannten Betrugsmasche ist die Kontaktaufnahme über das Telefon. Die Vorgehensweise, sich gegenüber einem Opfer als Verwandter oder alter Bekannter auszugeben, war aber bereits nach dem Zweiten Weltkrieg verbreitet. Damals wurden insbesondere ältere Heimatvertriebene von angeblichen Freunden aus der alten Heimat aufgesucht und ausgenutzt.[8] Oftmals hatten die Täter vorher durch unauffälliges Aushorchen von Nachbarn bereits Informationen über die Herkunft und das frühere Leben des Opfers verschafft, die ihr Auftreten glaubhaft machten. Weitere Tätergruppen arbeiten heute mit ähnlichen, leicht abgewandelten Vortäuschungen über das Telefon, die an die früher tätigen Schreckensbotschafter erinnern, die ihre Opfer durch eine erfundene schlechte Nachricht erschreckten und manipulierten. So ergaunerte eine von der Türkei aus operierende Gruppe innerhalb von sieben Monaten 2,5 Mio. Euro.[9] Diese Variante betrifft derzeit insbesondere Russlanddeutsche und Spätaussiedler. Die Täter verfügen hier meist über Kenntnisse entsprechender Sprachen und besonderer Gepflogenheiten. Dadurch wirkt z. B. die Nachricht, ein Verwandter sei in der ehemaligen Heimat verunglückt oder verhaftet worden, besonders glaubhaft.[10] Die Übertragung dieser an sich älteren Betrugsformen auf das Telefon setzte voraus, dass einerseits in Privathaushalten auch älterer Menschen Telefone allgemein verbreitet waren, andererseits Telefonnummern, Namen und Adressen in elektronischer Form (zuerst als CD, später durch das Internet) leicht zur Verfügung standen. Damit konnten die Täter gezielt nach potentiellen Opfern mit altmodischen Vornamen suchen und auch aus größerer Entfernung bzw. dem Ausland tätig sein, ohne jeweils ein Telefonbuch der betreffenden Stadt beschaffen zu müssen. Erstmals soll der Enkeltrick 1998 registriert worden sein.[11] In der Schweiz gab es Anfang 2024 hunderte Anrufe täglich angeblich der Polizei, es gäbe Probleme mit einem Bankkonto oder der SwissID. |

歴史 今日、孫だましとして知られている詐欺の具体的で新しい特徴は、電話で接触することである。しかし、親戚や古い知人になりすます手口は、第二次世界大戦後 にすでに広まっていた。当時、特に高齢の避難民は、旧故郷の友人とされる人物に探し出され、搾取されていた[8]。 加害者は多くの場合、被害者の出自やかつての生活に関する情報を、目立たないように隣人の話を盗み聞きすることで入手していたため、その姿に信憑性があっ た。 今日、他の加害者グループも似たような手口で、電話を使って少し手を加えた偽装工作を行なっている。例えば、トルコで活動するグループは、7カ月間で 250万ユーロをだまし取った[9]。この手口は現在、特にロシア系ドイツ人とドイツ系移民に影響を及ぼしている。ここでの犯人は通常、関連する言語や特 殊な習慣の知識を持っている。そのため、例えば、親戚が事故に遭ったとか、元の母国で逮捕されたというニュースは、特に信用できるように思われる [10]。 このような古い形態の詐欺が電話に転用されたのは、一方では、高齢者を含む一般家庭で電話が一般的に利用できるようになったこと、他方では、電話番号、氏 名、住所が電子形式(最初はCD、後にインターネット)で容易に入手できるようになったことが前提となっている。つまり、犯人は昔ながらの名字で被害者候 補を探すことができ、また、遠方や海外からでも、その都市の電話帳を入手することなく活動できたのである。孫詐欺は1998年に初めて登録されたと言われ ている[11]。 スイスでは、2024年初頭、銀行口座やスイスIDに問題があるとして、警察からとされる電話が毎日何百件もかかってきた。 |

| Häufigkeit und Schäden In der Schweiz waren 2013 von 763 gemeldeten Enkeltrick-Versuchen 74 aus Sicht der Betrüger erfolgreich, dabei wurden insgesamt ca. 4 Millionen Franken erbeutet, was einen Durchschnitt von über 50'000 Franken pro Fall entspricht. 2012 gab es nur 369 Fälle, wovon 55 erfolgreich waren.[12] In Deutschland gibt es dagegen keine zentrale Statistik über die Anzahl von Enkeltrick-Fällen, da die Tat beim Bundeskriminalamt nicht gesondert ausgewiesen, sondern als Betrug erfasst wird.[13] Das LKA Hessen hat in der Zeit von Februar 2008 bis August 2009 insgesamt 145 Fälle mit einem Schaden von 254.000 Euro erfasst.[14] Nach Angaben des LKA Brandenburg ist die Zahl der Delikte jedes Jahr stetig ansteigend. Während es im Jahre 2007 in Brandenburg insgesamt 75 Enkeltrick-Fälle gab, bei denen in nur 14 Fällen tatsächlich Geld gezahlt wurde, waren es im Jahre 2009 schon 187 Fälle, bei denen es 31 Mal tatsächlich zur Geldübergabe kam.[15] In Oberösterreich gehen die Fälle zurück. 2015 gab es bis zum 6. Oktober 19 Versuche, zweimal machten die Täter große Beute, in einem Fall 500.000 € von einem 70-Jährigen an einen angeblich alten Bekannten aus Deutschland. Die Polizei ortet die arbeitsteilig vorgehenden und hierarchisch organisierten Täter, die immer in der Gruppe vorgehen, fast ausschließlich in Polen. Ein Keiler beherrscht die Sprache des Opfers perfekt, Gruppen austauschbarer Abholer werden über ein mittleres Management organisiert, Kuriere bringen das Geld rasch zum Auftraggeber, so die Polizeianalyse.[16] In Österreich gehen die Schadenssummen leicht zurück – von 2011 noch 3 Mio. €, auf 2013–2015 jährlich 1,3–1,5 Mio. €.[17] |

被害件数と被害額 スイスでは、2013年に報告された763件の孫詐欺のうち74件が詐欺師から見て成功し、総額約400万スイスフランが奪われた。2012年には369 件しかなく、そのうち55件が成功している[12]。 一方、ドイツでは、孫詐欺事件は連邦刑事警察署によって個別に報告されるのではなく、詐欺事件として記録されるため、その件数に関する中央統計はない [13]。 2008年2月から2009年8月までの間に、ヘッセン刑事警察署は合計145件、25万4,000ユーロの損失を記録した[14]。ブランデンブルク刑 事警察署によると、犯罪件数は毎年着実に増加している。ブランデンブルク州では、2007年に合計75件の孫詐欺事件が発生し、実際に金銭が支払われたの はわずか14件であったが、2009年には187件の事件が発生し、実際に金銭が渡されたのは31件であった[15]。 オーバーエスターライヒ州では、件数は減少している。2015年には、10月6日までに19件の未遂があり、犯人は2回、70歳の男からドイツの古い知人 とされる女に50万ユーロという大金を渡している。警察は、常にグループで行動し、階層的に組織化されている犯人の居場所を、ほぼポーランドに限定して突 き止めた。警察の分析によると、そのうちの一人は被害者の言語を完璧に話し、中間管理職を介して入れ替わり立ち替わりナンパ男のグループが組織され、運び 屋が素早く金を依頼人に届ける[16]。 オーストリアでは、被害額はわずかに減少しており、2011年の300万ユーロから2013年から2015年には年間130万~150万ユーロに減少して いる[17]。 |

| Festnahmen und Verurteilungen Ende Mai 2014 wurden in einer groß angelegten und länderübergreifenden Polizeiaktion 49 Menschen festgenommen, darunter in Warschau auch Arkadiusz Lakatosz, „Pate“ einer polnischen Roma-Sippe,[18][19] welcher als Erfinder des Enkeltricks gilt.[20] Weiterhin wurden in Deutschland und Polen 13 Drahtzieher und 35 Handlanger, also meist Abholer des Geldes, festgenommen.[21] Laut Hamburger Polizei wurde vor allem von Polen aus telefoniert,[22] Geschädigte sind vor allem in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz. Neben großen Mengen Bargeld wurden auch Gemälde und Vasen in Polen sichergestellt.[20] Im Februar 2016 berichtete die Polizei über eine 82-jährige Wienerin, die der Polizei ermöglichte, einen 40-jährigen Boten festzunehmen, der kam, um 5.000 € für den vorgeblichen Neffen mit Zahlungsnot wegen eines angeblichen Kaufs einer Wohnung abzuholen. Bereits 2012 hatte sie einen Betrugsversuch durchschaut und die Polizei eingeschaltet. Damals wollte eine 39-Jährige, die sich als Nichte ausgab, 45.000 € für eine Wohnung abholen und wurde ebenfalls festgenommen.[23] Im Februar 2017 wurde Arkadiusz Lakatosz zum zweiten Mal in Warschau festgenommen. Bei einem folgenden Haftprüfungstermin wurde er jedoch überraschend erneut gegen Kaution freigelassen.[24] Für seinen angeblich schlechten Gesundheitszustand musste er dabei offenbar kein Attest vorlegen. Von den Meldeterminen bei der Polizei nahm er anschließend nur den ersten wahr.[25] Im März 2017 wurde Lakatosz von der polnischen Polizei ausfindig gemacht und schließlich erneut festgenommen.[26] Im Januar 2018 wurde einer der Hintermänner und Sohn des Enkeltrick-Paten, Marcin Kolompar genannt „Lolli“, vom Landgericht Hamburg zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt.[27][28] Kolompar wurde im Juli 2025 an die Schweiz ausgeliefert.[29] |

逮捕と有罪判決 2014年5月末、ポーランドのロマ一族の「名付け親」であり、孫詐欺の考案者とされるアルカディウシュ・ラカトシュ[18][19]を含む49人が、国 境を越えた大規模な警察活動で逮捕された[20]。 さらに、13人の首謀者と35人の子分、つまり主に金を集めていた者がドイツとポーランドで逮捕された[21]。 ハンブルク警察によると、電話は主にポーランドからかけられ[22]、被害者は主にドイツ、ルクセンブルク、スイスにいる。ポーランドでは多額の現金に加 え、絵画や花瓶も押収された[20]。 2016年2月、警察は82歳のウィーンの女性について報告し、その女性によって、アパートを購入したとされる甥のために支払いに困って5,000ユーロ を受け取りに来た40歳の使者を逮捕することができた。彼女は2012年にも詐欺未遂を見破っており、警察に通報していた。そのとき、姪を装った39歳の 女がアパートの代金45,000ユーロを回収しようとして、やはり逮捕された[23]。 2017年2月、アルカディウシュ・ラカトシュはワルシャワで2度目の逮捕をされた。しかし、その後の拘留審査聴聞会[24]で驚くことに再び保釈され、 健康状態が悪いとされる証明書を提示する必要はなかったようだ。その後、彼は警察に出頭するための最初の約束に出席しただけだった[25]。2017年3 月、ラカトシュはポーランド警察に追跡され、最終的に再び逮捕された[26]。 2018年1月、詐欺の黒幕の一人であり、孫トリックのスポンサーの息子である「ロリ」として知られるマルシン・コロンパルは、ハンブルク地方裁判所から 12年半の懲役刑を言い渡された[27][28]。 コロンパルは2025年7月にスイスに送還された[29]。 |

| Präventionskette Wachsamkeit der potenziellen Opfer Bei einer Anfrage wegen Geldes soll man das Gespräch abbrechen und den vermeintlichen Verwandten unter der gewohnten Telefonnummer[30] zurückrufen, weiter auf ein persönliches Treffen bestehen und sich nicht mit einem Stellvertreter zufriedengeben, auch wenn dies mit einer angeblichen Notlage begründet wird. Unbekannte sollte man nicht in Haus oder Wohnung lassen. Hat eine verdächtige Geldübergabe doch schon stattgefunden, soll man versuchen, sich die Person und die Eckdaten eines Automobils einzuprägen.[23] Zur Kontrolle ist nach Dingen beim fremden Anrufer zu fragen, über die nur der Verwandte Auskunft geben kann. Geld soll niemals an unbekannte Personen ausgehändigt werden. Zeitdruck ist verdächtig.[1] Peter Giesel, TV-Moderator und Journalist, empfiehlt in seiner Dokureihe „Achtung Abzocke“, bei verdächtigen Anrufen einfach direkt aufzulegen. Um weniger Betrugsanrufe zu erhalten, kann es außerdem sinnvoll sein, öffentliche Telefonbucheinträge auf ein Minimum zu reduzieren und Vornamen in solchen Einträgen abzukürzen. Eltern, Kinder und Enkelkinder sollten den Großeltern im Zweifel mit Rat und Tat zur Seite stehen und sie über die Betrugsmaschen aufklären.[31] Die Polizei hat mehrere Aufklärungskampagnen gegen Trickbetrüger durchgeführt, beispielsweise die Kampagne „Leg auf!“ mit markanten Warn-Aufklebern, die die Senioren daran erinnern sollen, bei Anfragen von Geld oder angeblichen Polizei-Anrufen das Telefonat zu beenden.[4] Kontrolle durch Bankangestellte In Österreich stellten am 18. Februar 2016 Polizei, Nationalbank (OeNB) und Wirtschaftskammer (WKÖ) ein Video für mehr als 20.000 Bankangestellte vor, um sie im Sinne der Kunden als letzte Kontrollinstanz zu gewinnen. Wenn jemand überraschend viel abheben möchte, könnte der Bankmitarbeiter „aus Bauchgefühl heraus“ den Kunden vertraulich befragen, ob ihm der Neffentrick bekannt ist, und auf die Gefahr des Verlustes des Gelds hinweisen und einvernehmlich die Polizei verständigen.[32][33][34] Weitere Auffälligkeiten sind altmodischer Vorname, der Wunsch nach einem schnellen Kredit, nach schneller Auszahlung, ein unklarer Verwendungszweck, auffällige Verschwiegenheit und die Beobachtung des Vorgangs durch eine jüngere Person.[1] |

予防の連鎖 潜在的被害者側の警戒心 金銭を要求された場合は、その電話をキャンセルし、親族と思われる人物に通常の電話番号でかけ直す[30]。見知らぬ人を家やアパートに招き入れてはなら ない。不審な金銭の授受がすでに行われている場合は、その人物と車のキー・データ[23]を覚えるようにする。知らない人にお金を渡してはいけない。時間 のプレッシャーは疑わしい[1]。 テレビ司会者でジャーナリストのペーター・ギーゼルは、自身のドキュメンタリーシリーズ 「Achtung Abzocke」(「ぼったくりに気をつけろ」)の中で、不審な電話がかかってきたら、すぐに電話を切ることを勧めている。詐欺電話を減らすには、電話帳 の記載を最小限にし、名字を省略することも有効である。両親、子供、孫は、疑わしい場合には祖父母に助けや助言を与え、詐欺について知らせるべきである [31]。 警察は、詐欺師に対する啓発キャンペーンをいくつか実施している。例えば、高齢者が金銭の要求や警察からの疑惑の電話を受けた場合には、電話を切るよう注 意を促す警告ステッカーを目立つように貼った「電話を切れ!」キャンペーンなどがある[4]。 銀行員によるチェック オーストリアでは、警察、国立銀行(OeNB)、商工会議所(WKÖ)が、2016年2月18日、2万人以上の銀行員を対象に、銀行員が顧客の最後の砦と なるようビデオを上映した。誰かが驚くような金額を引き出したい場合、銀行員は「直感に基づいて」顧客がネップの手口に気づいているかどうかを内密に尋 ね、お金を失う危険性を指摘し、双方の合意によって警察に通報することができる[32][33][34]。その他の目立つ特徴としては、古風な名字、迅速 な融資の希望、迅速な支払い、不明確な使用目的、目立つ秘密主義、若い人物による取引の監視などがある[1]。 |

| Künstlerische Auseinandersetzung

mit dem Thema Enkeltrick, der deutschen Hip-Hop-Band Antilopen Gang, auf dem 2014 erschienenen Album Aversion[35] Lolli. K[28], der deutschen Hip-Hop-Band Tiefbasskommando, auf dem 2020 erschienenen Album Ekeltape[36] Enkeltrick, 2025 erschienedes Single der Band Westberlinbandit |

トピックの芸術的探求 ドイツのヒップホップバンド、アンティローペン・ギャングのエンケルトリック、2014年のアルバム『Aversion』に収録[35]。 ロリ K[28]、ドイツのヒップホップ・バンド、Tiefbasskommandoが2020年にリリースしたアルバム『Ekeltape』[36]に収録。 2025年にリリースされたバンドWestberlinbanditのシングル『Enkeltrick |

| Literatur Joachim Ludwig: Enkeltrick. Kollektive Strafvereitelung durch Unzuständigkeit? In: Der Kriminalist, Bd. 38, 2006, ISSN 0722-3501, 2, S. 55–60. Joachim Ludwig: Enkeltrick. Grenzen der Ermittlungen und der Prävention. In: Der Kriminalist, Bd. 41, 2009, ISSN 0722-3501, 1, S. 4–9. Joachim Ludwig / Bernd Hagen: Strategische Herausforderungen bei der Bekämpfung organisierter Kriminalität am Beispiel „Enkeltrick“. In: Der Kriminalist, 11/2014, ISSN 0722-3501. |

文学 ヨアヒム・ルートヴィヒ:エンケルトリック。司法権の欠如による集団的司法妨害?In: Der Kriminalist, Vol. 38, 2006, ISSN 0722-3501, 2, pp. ヨアヒム・ルートヴィヒ:エンケルトリック。捜査と予防の限界。In: Der Kriminalist, vol. 41, 2009, ISSN 0722-3501, 1, pp. ヨアヒム・ルートヴィヒ/ベルント・ハーゲン:「孫詐欺」を例にした組織犯罪との闘いにおける戦略的課題。In: Der Kriminalist, 11/2014, ISSN 0722-3501. |

| https://de.wikipedia.org/wiki/Enkeltrick |

☆電話詐欺・コミュニケーション詐欺(Phone fraud, communications fraud,)

| Phone fraud, or

more generally communications fraud, is the use of telecommunications

products or services with the intention of illegally acquiring money

from, or failing to pay, a telecommunication company or its customers. Many operators have increased measures to minimize fraud and reduce their losses. Communications operators tend to keep their actual loss figures and plans for corrective measures confidential.[1] According to a 2011 survey by CFCA, an industry group created to reduce fraud against carriers, the five top fraud loss categories reported by operators were:[1] $4.96 billion – compromised PBX/voicemail systems $4.32 billion – subscription/identity theft $3.84 billion – International Revenue Share Fraud $2.88 billion – by-pass fraud $2.40 billion – cash fraud |

電話詐欺、あるいはより広く通信詐欺とは、通信事業者やその顧客から不

法に金銭を搾取する、あるいは支払いを怠る意図で、通信製品やサービスを利用することを指す。 多くの事業者は、詐欺を最小限に抑え損失を減らすため対策を強化している。通信事業者は実際の損失額や是正措置の計画を秘密にしがちだ。[1] 通信事業者向け詐欺対策団体CFCAの2011年調査によれば、事業者が報告した詐欺損失上位5カテゴリーは以下の通りである: [1] 49億6000万ドル – PBX/ボイスメールシステムの不正利用 43億2000万ドル – 契約/身元情報の盗用 38億4000万ドル – 国際収益分配詐欺 28億8000万ドル – 回線迂回詐欺 24億ドル – 現金詐欺 |

| Types of frauds Fraud against users by phone companies Cramming is the addition of charges to a subscriber's telephone bill for services which were neither ordered nor desired by the client, or for fees for calls or services that were not properly disclosed to the client. These charges are often assessed by dishonest third-party suppliers of data and communication service that phone companies are required, by law, to allow the third-party to place on the bill. Slamming is any fraudulent, unauthorized change to the default long-distance/local carrier or DSL Internet service selection for a subscriber's line, most often made by dishonest vendors desiring to steal business from competing service providers. False Answer Supervision is a misconfiguration of telephone company equipment, by negligence or design, which causes billing to start as soon as the distant telephone begins ringing, even if a call is busy or there is no answer. The cost is typically subtle but recurring as subscribers repeatedly pay some small amount for calls which were never completed.[2] Fraud against customers by third parties PBX dial-through can be used fraudulently by placing a call to a business then requesting to be transferred to "9-0" or some other outside toll number.[citation needed] (9 is normally an outside line and 0 then connects to the utility's operator.) The call appears to originate from the business (instead of the original fraudulent caller) and appears on the company's phone bill.[citation needed] Trickery (such as impersonation of installer and telecommunications company personnel "testing the system") or bribery and collusion with dishonest employees inside the firm may be used to gain access.[citation needed] A variant is a call forwarding scam, where a fraudster tricks a subscriber into call forwarding their number to either a long-distance number or a number at which the fraudster or an accomplice is accepting collect calls. The unsuspecting subscriber then gets a huge long-distance bill for all of these calls.[3] A similar scheme involves forwarding an individual PBX extension to a long-distance or overseas number; the PBX owner must pay tolls for all of these calls. Voice over IP servers are often flooded with brute-force attempts to register bogus off-premises extensions (which may then be forwarded or used to make calls) or to directly call SIP addresses which request outside numbers on a gateway; as they are computers, they are targets for Internet system crackers. Autodialers may be used for a number of dishonest purposes, including telemarketing fraud or even as wardialing, which takes its name from a scene in the 1983 movie WarGames in which a 'cracker' programs a home computer to dial every number in an exchange, searching for lines with auto-answer data modems. Sequential dialing is easy to detect, pseudo-random dialing is not.[4] In the US, owners of customer-owned coin-operated telephones (COCOTs) are paid sixty cents for every call their users make to a toll-free telephone number, with the charges billed to the called number. A fraudulent COCOT provider could potentially auto-dial 1-800 wrong numbers and get paid for these as "calls received from a payphone" with charges reversed. Autodialers are also used to make many short-duration calls, mainly to mobile devices, leaving a missed call number which is either premium rate or contains advertising messages, in the hope that the victim will call back.[5] This is known as Wangiri (literally, "One (ring) and cut") from Japan where it originated. 809 scams take their name from the former +1-809 area code which used to cover most of the Caribbean nations, since split into multiple new area codes, adding to the confusion. The numbers are advertised as offering services to callers in, typically, North America; they look like Canadian or US telephone numbers but are actually costly premium international calls that bypass consumer-protection laws that regulate premium numbers based in the victim's home country. Some advertise phone sex or other typically premium content. Ways to elicit calls include leaving unsolicited messages on pagers, or making bogus claims of being a relative in a family emergency to trick users into calling the number, then attempting to keep the victim on the expensive call for as long as possible.[6] A later version of the 809 scam involves calling cellular telephones then hanging up, in hopes of the curious (or annoyed) victim calling them back.[7] This is the Wangiri scam, with the addition of using Caribbean numbers such as 1-473 (Grenada) which look like North American domestic calls.[8] Pre-paid telephone cards or "calling cards" are vulnerable to fraudulent use. These cards show an access number that can be dialed to bill worldwide toll calls to the card via a passcode printed on a particular card. Anyone who obtains the passcode can make calls charged to the card. Carrier access codes were widely misused by phone-sex scammers in the early days of competitive long distance;[citation needed] the phone-sex operations would misrepresent themselves as alternate long-distance carriers to evade consumer protection measures which prevent US phone subscribers from losing local or long-distance service due to calls to +1-900 or 976 premium numbers. This loophole is now closed.[citation needed] In the US, area code 500 and its overlays permit a "follow-me routing" in which, if the number has been forwarded to some expensive and arbitrary destination, the caller is billed for the call to that location. Similar issues existed with area code 700 as the numbers are specific to long-distance carriers (except 1-700-555-4141, which identifies the carrier). Because of the unpredictable and potentially costly rate for such a call, these services never gained widespread use.[citation needed] Telemarketing fraud takes a number of forms; much like mail fraud, solicitations for the sale of goods or investments which are worthless or never delivered and requests for donations to unregistered charities are not uncommon.[citation needed] Callers[who?] often prey upon sick, disabled and elderly persons;[citation needed] scams in which a caller attempts to obtain banking or credit card information are also common.[citation needed] A variant involves calling a number of business offices, asking for model numbers of various pieces of office equipment in use (such as photocopiers), sending unsolicited shipments of supplies for the machines, and then billing the victims at inflated prices.[citation needed] Caller ID spoofing is a technique used with many frauds to impersonate a trusted caller such as a bank or credit union, a law enforcement agency, or another subscriber. When the telephone rings, the number displayed as caller is the faked trusted number. These calls may be used for vishing, where a scammer impersonates a trusted counterparty in order to fraudulently obtain financial or personal information. Call clearing delays, in some United Kingdom exchanges, could be abused to defraud users. For many years only the caller could disconnect a call; if the called party hung up the call it would not be disconnected. A thief would call a household and impersonate, for example, a bank or the police, and encourage them to call back, using a trusted number known to the victim. The caller could then play a recording of dial tone to trick the victim into thinking they were making a new call, while actually remaining connected to the original call; someone impersonating a bank or police officer would then come on the line.[9] Cordless phones had additional vulnerabilities; with some models a scanner radio could intercept analogue conversations in progress, or a handset of the same or a similar model as the target system may be usable to make toll calls through a cordless base station which does not authenticate calls. Obsolete analogue mobile telephones have stopped working in areas where the AMPS service has been shut down, but obsolete cordless phone systems may remain in service as long as analog telephony is supported. A scam involving Indian call centers targeting American or Canadian customers demanding "unpaid taxes" by impersonating government officials was reported in 2016.[10] Similar government impersonation scams include the SSA impersonation scam. Every day, hundreds of scam calls are received on the US mainland which offer the recipients grant money from the Federal Government, but requesting a "small administration fee",[11] although there are no fees associated with applying for or receiving a government grant. During the 1980s, a common form of premium-rate fraud involved manipulating children (often through television commercials, such as during Saturday morning cartoons) to call a premium-rate number without their parents' knowledge or permission, sometimes going so far as to ask a child to hold the phone receiver up to the television set as it played DTMF tones to automatically trigger the dialing of a premium number.[12] Such practices are now illegal in the United States. The Can You Hear Me? telephone scam was alleged to be used in North America in 2017: the caller would ask a question with the answer "yes", then use a recording of the "yes" to make telephone transactions. SMS pumping is a form of fraud where attackers exploit the messaging systems of businesses to generate revenue by sending high volumes of messages to premium-rate phone numbers. To achieve this, fraudsters target vulnerabilities in SMS gateways or APIs used by businesses for customer communication (such as verification codes or notifications messages).[13] |

詐欺の種類 電話会社による利用者への詐欺 クラミングとは、顧客が注文も希望もしていないサービス、あるいは顧客に適切に開示されていない通話やサービスの料金を、加入者の電話料金に追加すること だ。これらの料金は、電話会社が法律で許可されている第三者のデータ・通信サービス提供者によって、不正に請求されることが多い。 スラミングとは、加入者の回線のデフォルトの長距離/ローカル通信事業者やDSLインターネットサービスの選択を、不正かつ無断で変更する行為である。こ れは主に、競合サービスプロバイダーから顧客を奪おうとする不正なベンダーによって行われる。 誤応答監視(False Answer Supervision)とは、電話会社の設備が過失または意図的に誤設定され、遠方の電話が鳴り始めた時点で課金が始まる現象である。通話中や応答がな い場合でも課金が発生する。この損害は通常、微細だが継続的である。加入者は完了しなかった通話に対して繰り返し小額を支払うことになるからだ。[2] 第三者による顧客への詐欺 PBXダイアルスルーは不正利用される可能性がある。企業に電話をかけ、「9-0」やその他の外部有料番号への転送を要求する手口だ。[出典必要](9は 通常外部回線であり、0は通信事業者のオペレーターにつなぐ番号である。) この通話は(本来の詐欺師ではなく)企業から発信されたように見え、会社の電話料金明細に記載される。[要出典] アクセスを得るために、詐欺師は(システムを「テストする」と偽った設置業者や通信会社職員のなりすましなどの)策略や、企業内の不正な従業員への賄賂・ 共謀を用いることがある。[要出典] 変種として、通話転送詐欺がある。詐欺師が加入者を騙し、その電話番号を長距離番号または詐欺師もしくは共犯者がコレクトコールを受信する番号に転送させ る。無防備な加入者は、これらの通話全てに対して巨額の長距離通話料金を請求される。[3] 類似の手口として、個人用PBX内線番号を長距離・海外番号に転送させるものがある。この場合、PBX所有者が全通話の料金を負担することになる。 VoIPサーバーは、不正な外部内線番号の登録(転送や発信に悪用される)や、ゲートウェイ経由で外部番号を要求するSIPアドレスへの直接発信を目的と したブルートフォース攻撃で頻繁に攻撃される。これらはコンピュータであるため、インターネットシステムクラッカーの標的となる。 自動ダイヤラーは、テレマーケティング詐欺やワードダイアリング(1983年映画『ウォーゲーム』のシーンに由来する名称で、クラッカーが自宅のコン ピュータに交換局内の全番号をダイヤルさせ、自動応答データモデムを探索する行為)など、様々な不正目的に利用される。順次ダイヤルは検知が容易だが、擬 似ランダムダイヤルは検知が困難である。[4] 米国では、顧客所有のコイン式公衆電話(COCOT)の所有者は、利用者がフリーダイヤル番号へ発信するたびに60セントを受け取る。通話料は着信側に請 求される。不正なCOCOT事業者は、1-800番号へ誤発信を自動ダイヤルし、これを「公衆電話からの着信」として料金を逆転請求する可能性がある。 自動発信装置はまた、主に携帯端末へ短時間の通話を多数発信し、プレミアム料金番号または広告メッセージを含む不在着信番号を残すためにも使用される。被 害者が折り返し電話をかけることを期待してだ。[5] これは発祥の地である日本から「ワンギリ」(文字通り「1回鳴らして切る」)として知られる。 809詐欺は、かつてカリブ諸国の大半をカバーしていた旧+1-809市外局番に由来する名称だ。現在は複数の新局番に分割され混乱を助長している。これ らの番号は通常北米向けサービスとして宣伝され、カナダや米国の電話番号のように見えるが、実際には高額な国際プレミアム通話であり、被害者の居住国で規 制されるプレミアム番号保護法を回避している。電話セックスやその他の有料コンテンツを宣伝するものもある。通話誘導の手口としては、ポケットベルへの迷 惑メッセージ送信や、家族緊急事態を装った偽の親族を名乗る手口があり、被害者に番号へ電話させると、高額通話にできるだけ長く繋ぎ止めようとする。 [6] 後期型809詐欺では、携帯電話へ発信後すぐに切断し、好奇心(または苛立ち)から被害者が折り返し電話してくるのを待つ。[7] これはワンギリ詐欺であり、北米国内通話のように見える1-473(グレナダ)などのカリブ海地域の番号を使用する点が追加されている。[8] プリペイド式電話カード(通話カード)は不正利用の危険性がある。これらのカードにはアクセス番号が記載されており、特定のカードに印刷されたパスコード を通じて世界中の有料通話をカードに課金できるようになっている。パスコードを入手した者は誰でも、そのカードに課金される通話が可能となる。 競争的な長距離電話サービスが導入された初期には、電話セックス詐欺師らによってキャリアアクセスコードが広く悪用された[出典必要]。電話セックス事業 者は、米国電話加入者が+1-900や976のプレミアム番号への通話により市内・長距離サービスを失うのを防ぐ消費者保護措置を回避するため、自らを代 替長距離通信事業者と偽装した。この抜け穴は現在塞がれている[出典必要] 米国では、市外局番500とそのオーバーレイ地域において「フォローミー・ルーティング」が許可されている。これは、番号が高額かつ任意の宛先に転送され ている場合、発信者にその宛先への通話料金が請求される仕組みである。同様の問題は700エリアコードでも発生していた。これらの番号は長距離通信事業者 に固有のものだからだ(ただし1-700-555-4141は事業者を特定する例外である)。通話料金が予測不能で高額になる可能性があるため、こうした サービスは広く普及することはなかった。 テレマーケティング詐欺は様々な形態を取る。郵便詐欺と同様に、無価値または未配送の商品・投資商品の販売勧誘や、未登録慈善団体への寄付要請が珍しくな い。詐欺師は病気・障害者・高齢の人格を標的にすることが多い。銀行口座やクレジットカード情報の入手を狙う手口も一般的だ。変種として、複数の事業所へ 電話をかけ、使用中の事務機器(複写機など)の型番を尋ね、無断で消耗品を送りつけ、被害者に法外な価格を請求する手口がある。[出典が必要] 発信者番号偽装は、銀行や信用組合、法執行機関、他の加入者など信頼できる発信者を装う詐欺で多用される手法だ。電話が鳴ると、発信者として表示される番 号は偽装された信頼できる番号である。これらの電話はフィッシング詐欺に利用される場合があり、詐欺師が信頼できる相手を装って金銭的・人格情報を不正に 入手する。 英国の一部交換局では、通話切断遅延が利用者を騙すために悪用される可能性があった。長年にわたり、発信者のみが通話を切断できた。被呼者が電話を切って も通話は切断されなかった。例えば、窃盗犯が家庭に電話をかけ、銀行や警察を装い、被害者が知っている信頼できる番号を使って折り返し電話をかけるよう促 す。発信者はダイヤルトーンの録音再生を行い、被害者に新規通話中と思わせつつ実際には元の通話に接続したままにする。その後、銀行員や警察官を装った人 物が通話に参加する。[9] コードレス電話には追加の脆弱性があった。一部の機種では、スキャナーラジオで進行中のアナログ通話を傍受できる。あるいは、対象システムと同型または類 似モデルの受話器を使用すれば、通話認証を行わないコードレス基地局を経由して有料通話が可能だった。旧式のアナログ携帯電話はAMPSサービスが停止さ れた地域では使用不能となったが、旧式のコードレス電話システムはアナログ電話がサポートされている限り使用可能だった。 2016年には、インドのコールセンターが米国やカナダの顧客を標的に、政府職員を装って「未納税金」の支払いを要求する詐欺が報告された[10]。同様 の政府機関を装った詐欺には、社会保障庁(SSA)を装う詐欺も含まれる。 米国本土では毎日、連邦政府からの補助金提供を装いながら「少額の事務手数料」を要求する詐欺電話が数百件かかってくる[11]。しかし政府補助金の申請 や受給に手数料は一切かからない。 1980年代には、高額通話料詐欺の一般的な手口として、子供を操作する手法が横行した(主に土曜朝のアニメ番組などのテレビCMを通じて)。親の知らな いうちに高額通話料番号へ電話をかけさせるもので、時には子供に受話器をテレビにかざさせ、テレビが発信するDTMF信号で自動的に高額番号へ接続させる ケースもあった。[12] このような行為は現在、米国では違法である。 「聞こえるか?」電話詐欺は2017年に北米で使用されたとされている:発信者は「はい」と答える質問をし、その「はい」の録音を利用して電話取引を行 う。 SMSポンピングは、攻撃者が企業のメッセージングシステムを悪用し、高額通話番号へ大量のメッセージを送信して収益を得る詐欺手法である。これを実現す るため、詐欺師は企業が顧客通信(認証コードや通知メッセージなど)に使用するSMSゲートウェイやAPIの脆弱性を標的とする。[13] |

| Fraud between phone companies Interconnect fraud involves the falsification of records by telephone carriers in order to deliberately miscalculate the money owed by one telephone network to another. This affects calls originating on one network but carried by another at some point between source and destination.[citation needed] Refiling is a form of interconnect fraud in which one carrier tampers with CID (caller-ID) or ANI data to falsify the number from which a call originated before handing the call off to a competitor. Refiling and interconnect fraud briefly made headlines in the aftermath of the Worldcom financial troubles; the refiling scheme is based on a quirk in the system by which telecommunications companies bill each other – two calls to the same place may incur different costs because of differing displayed origin. A common calculation of payments between telecommunications companies calculates the percentage of the total distance over which each telecommunications company has carried one call to determine division of toll revenues for that call; refiling distorts data required to make these calculations.[citation needed] Grey routes are voice over IP gateways which deliver international calls to countries by mislabeling them as inbound local mobile telephone calls at destination. These "SIM box" operations are common in third world nations with exorbitant official international rates, usually due to some combination of tight control by one state-supported monopoly and/or excessive taxation of inbound overseas calls. Governments who believe themselves entitled to charge any arbitrary inflated price for inbound international calls, even far above the cost of domestic calls to the same destinations, will legislate against any privately owned, independent, competitive VoIP gateway, labeling the operations as "bypass fraud" and driving them underground or out of business.[citation needed] As a VoIP gateway in such a regulatory environment typically does not have access to T-carrier primary rate interface or PBX-style trunks, its operator is forced to rely on a hardware configuration with Internet telephony on one side and a large number of mobile SIM cards and handsets on the other to place the calls as if they were from individual local mobile subscribers. |

電話会社間の不正行為 相互接続詐欺とは、電話事業者が記録を改ざんし、ある電話ネットワークが別のネットワークに支払うべき金額を故意に誤算する行為である。これは発信元ネッ トワークで開始された通話が、発信元と着信先の間のどこかで別のネットワークを経由する場合に影響する。[出典が必要] 再記録(リファイリング)は相互接続詐欺の一種で、ある事業者が競合他社に接続を引き継ぐ前に、発信者番号(CID)や局番情報(ANI)を改ざんし、発 信元番号を偽装する行為である。リファイリングと相互接続詐欺は、ワールドコムの財務問題発生後に一時的に注目を集めた。リファイリングの手口は、通信会 社間の相互請求システムに存在する特異点を利用している。同じ宛先への2つの通話でも、表示される発信元が異なれば異なる料金が発生する可能性があるの だ。通信事業者間の支払い計算では、通話の総距離に対する各事業者の伝送距離比率を算出し、通話料金収入を分配する。再請求は、この計算に必要なデータを 歪める。[出典が必要] グレイルートとは、国際通話を宛先国で「着信国内携帯電話通話」と偽装して届けるVoIPゲートウェイである。こうした「SIMボックス」事業は、法的な 国際通話料が法外に高い第三世界国民で一般的だ。その背景には、国家支援の独占事業体による厳格な統制と、海外からの着信通話への過剰課税が複合的に作用 している場合が多い。政府が、国際着信通話に対して国内通話料金を大幅に上回る恣意的な高額料金を課す権利を有すると考える場合、民間所有の独立した競争 的VoIPゲートウェイを「迂回詐欺」とレッテル貼りし、地下化または廃業に追い込む立法措置を取る。[出典が必要] このような規制環境下では、VoIPゲートウェイは通常Tキャリア一次レートインターフェースやPBX式トランクを利用できないため、事業者は一方にイン ターネット電話、他方に多数のモバイルSIMカードと端末を配置したハードウェア構成に依存せざるを得ない。これにより、個々の地域モバイル加入者からの 発信のように見せかけて通話を発信するのだ。 |

| Fraud against phone companies by

users Subscription fraud: for example, signing up with a false name, or no intention to pay.[citation needed] Collect call fraud: most automated collect call systems allow the caller to record a short audio snippet, intended to identify the caller so that the recipient can decide whether or not to accept the charges. With the system being automated, the caller could insert any message they want, free of charge, as long as it fit within the short allotted time, and the recipient could refuse charges. A variant is to refuse a collect call at the higher operator-assisted rate, then call the person back at a lower price. Person-to-person call fraud: Under archaic operator assistance systems, a person-to-person call only charged a caller if they could reach a specific person at the other end of the line. Thus, if coordinated beforehand, a caller could use a false name as a code word, with the recipient rejecting the call, and no one would be charged. Intentional non-return of rental equipment (such as extension telephones) when relocating to a new address. The equipment would then be used at the new location without paying a monthly equipment rental fee. This has become rare as most telephones are now owned outright, not rented. |

電話会社に対する利用者の詐欺行為 契約詐欺:例えば、偽名での契約や、支払いの意思がない場合など。[出典が必要] コレクトコール詐欺:ほとんどの自動コレクトコールシステムでは、発信者が短い音声メッセージを録音できる。これは発信者を特定し、受話者が通話料金の負 担を受け入れるかどうか判断するためのものだ。システムが自動化されているため、発信者は割り当てられた短い時間内に収まる限り、無料で任意のメッセージ を挿入でき、受信者は通話料を拒否できる。変形として、オペレーター介在の高額なコレクトコールを拒否し、その後低料金で折り返し電話をかける方法があ る。 個人間通話詐欺:旧式のオペレーター介助システムでは、個人間通話の料金は、発信者が相手側の特定の人物に確実に繋がった場合にのみ課金された。したがっ て、事前に取り決めがあれば、発信者は偽名を合言葉として使用し、受信者が通話を拒否すれば、双方に料金が発生しない。 移転時のレンタル機器(内線電話機など)の故意の未返却。これにより新住所で月額レンタル料を支払わずに機器を使用できた。現在では電話機の大半が購入品 でありレンタル品ではないため、この手口は稀になった。 |

| Frauds against phone companies

by third parties Phreaking involves obtaining knowledge of how the telephone network operates, which can be (but is not always) used to place unauthorized calls. The history of phone phreaking shows that many 'phreaks' used their vast knowledge of the network to help telephone companies.[citation needed] There are, however, many phreaks who use their knowledge to exploit the network for personal gain, even today.[citation needed] In some cases, social engineering has been used to trick telecommunications company employees into releasing technical information.[citation needed] Early examples of phreaking involved generation of various control tones, such as a 2600 hertz blue box tone to release a long-distance trunk for immediate re-use or the red box tones which simulate coins being inserted into a payphone.[citation needed] These exploits no longer work in many areas of the telephone network due to widespread use of digital switching systems and out-of-band signaling. There are, however, many areas of the world[which?] where these control tones are still used and this kind of fraud still continues to happen.[citation needed] A more high-tech version of the above is switch reprogramming, where unauthorized "back door" access to the phone company's network or billing system is used to allow free telephony. This is then sometimes resold by the 'crackers' to other customers.[citation needed] Caller name display (CNAM) is vulnerable to data mining, where a dishonest user obtains a line (fixed or mobile) with caller name display and then calls that number repeatedly from an auto dialer which uses caller ID spoofing to send a different presentation number on each call. None of the calls are actually answered, but the telephone company has to look up every number (a CNAM database "dip") to display the corresponding subscriber name from its records. The list of displayed names and numbers (which may be landline or wireless) is then sold to telemarketers.[14] Payphones have also been misused to receive fraudulent collect calls; most carriers[who?] have turned off the feature of accepting incoming calls or have muted the payphones internal ringing mechanism for this very reason.[citation needed] Cloning has been used as a means of copying both the electronic serial number and the telephone number of another subscriber's phone to a second (cloned) phone. Airtime charges for outbound calls are then mis-billed to the victim's cellular phone account instead of the perpetrator's. |

第三者による電話会社への詐欺 フリーキングとは、電話網の動作原理を把握する行為を指す。この知識は(必ずしもそうではないが)不正通話を可能にする。電話フリーキングの歴史を見る と、多くの「フリーク」が電話会社を支援するために網の知識を活用してきた。[出典が必要] しかし今日でも、個人的利益のために網を悪用するフリークは少なくない。[出典が必要] 場合によっては、ソーシャルエンジニアリングが用いられ、通信会社の従業員を騙して技術情報を引き出そうとする事例もある。[出典が必要] 初期のフリーキングの例には、様々な制御トーンの生成が含まれていた。例えば、2600ヘルツのブルーボックストーンで長距離回線を引き抜き即時再利用し たり、公衆電話への硬貨投入を模倣するレッドボックストーンなどである。[出典が必要] デジタル交換システムや帯域外信号の普及により、こうした手法は電話網の多くの領域で通用しなくなった。しかし世界には[どの地域か?]、これらの制御 トーンが依然使用され、この種の不正が継続している地域も存在する。[出典が必要] 上記の手法のハイテク版が交換機再プログラミングである。これは電話会社のネットワークや課金システムへの不正な「裏口」アクセスを利用し、無料通話を可 能にする。このサービスは時に「クラッカー」によって他の顧客に再販される。[出典が必要] 発信者番号表示(CNAM)はデータマイニングの脆弱性がある。不正なユーザーが発信者番号表示機能付きの回線(固定電話または携帯電話)を取得し、発信 者ID偽装機能を持つ自動ダイヤラーからその番号に繰り返し発信する。各通話で異なる表示番号を送信するのだ。実際にはどの通話も応答されないが、電話会 社は記録から対応する加入者名を表示するため、各番号を照会(CNAMデータベースの「ディップ」)しなければならない。表示された名前と番号(固定電話 または無線)のリストは、その後テレマーケターに売却される。[14] 公衆電話も不正なコレクトコールの受信に悪用されてきた。このため大半の通信事業者は着信受付機能を停止するか、公衆電話の内部呼び出し音を無効化してい る。[出典必要] クローン技術は、他人の携帯電話の電子シリアル番号と電話番号を複製した端末(クローン端末)を作成する手段として悪用されてきた。これにより発信通話の 通話料が、犯人ではなく被害者の携帯電話アカウントに不正請求される。 |

| Caller ID spoofing Scams Credit card fraud Dial tapping Internet fraud Mobile phone spam Phreaking Traffic pumping Vishing Wire fraud Technical support scam |

発信者番号偽装 詐欺 クレジットカード詐欺 通話盗聴 インターネット詐欺 携帯電話スパム フリーキング トラフィックポンピング フィッシング 電信詐欺 テクニカルサポート詐欺 |

| 1. CFCA. "CFCA's 2011 Worldwide

Telecom Fraud Survey" (PDF). CFCA. Retrieved 5 December 2011. 2. Bradford, Valerie (October 25, 2012). "Call Fraud Scenarios". The TransNexus Blog. Archived from the original on 2014-02-20. Retrieved 2014-02-03. 3. "FACT CHECK: Call Forwarding Scam". Snopes.com. 11 January 2008. Retrieved 9 May 2019. 4. "Sequential Calls". 5. "You've got my number". The Economist. October 3, 2002. Archived from the original on 2014-02-03. Retrieved 2014-02-03. 6. "Beware of Fraudulent International Phone Calls". Better Business Bureau. 2004-04-07. Archived from the original on 2014-02-07. Retrieved 2014-01-29. 7. "BBB Warns of One Ring Cell Phone Scam". Better Business Bureau in Wisconsin. 2014-01-29. Archived from the original on 2014-02-19. 8. Evans, Whitney (2014-01-01). "Scammers calling from 473 area code, police warn". KSL.com Utah. Archived from the original on 2014-02-20. Retrieved 2014-02-03. 9. "Fraud prompts UK phone firms to tweak networks". BBC News. 2014-03-13. Archived from the original on 2014-03-14. Retrieved 2014-03-14. 10. Zanane, Anant R. (2016-10-05). "How Workers From 9 Call Centres Near Mumbai Extorted Crores From Americans". NDTV. Archived from the original on 2016-10-06. 11. "Phone grant scam". scamcallfighters.com. Archived from the original on 2017-09-05. Retrieved 2017-09-05. 12. Stern, Jane; Stern, Michael (1992). Jane & Michael Stern's Encyclopedia of Pop Culture: An A to Z Guide to Who's Who and What's What, from Aerobics and Bubble Gum to Valley of the Dolls. 13. Matias Berny (2024-06-13). "Preventing SMS Pumping Fraud". Prelude. Retrieved 2024-09-10. 14. "AT&T Says Data Miners Defrauded It". Court House News Service. 2011-08-16. Archived from the original on 2014-02-03. Retrieved 2014-02-03. |

1. CFCA. 「CFCAの2011年世界通信詐欺調査」

(PDF). CFCA. 2011年12月5日取得。 2. ブラッドフォード, ヴァレリー (2012年10月25日). 「通話詐欺のシナリオ」. The TransNexus Blog. 2014年2月20日にオリジナルからアーカイブ. 2014年2月3日に閲覧。 3. 「事実確認:通話転送詐欺」. Snopes.com. 2008年1月11日. 2019年5月9日に閲覧。 4. 「連続通話」. 5. 「君は俺の番号を知っている」. The Economist. 2002年10月3日. 2014年2月3日にオリジナルからアーカイブされた。2014年2月3日に取得。 6. 「国際電話詐欺に注意」。ベター・ビジネス・ビューロー。2004年4月7日。2014年2月7日にオリジナルからアーカイブされた。2014年1月29 日に取得。 7. 「BBB、ワンリング携帯電話詐欺について警告」。ウィスコンシン州ベター・ビジネス・ビューロー。2014年1月29日。2014年2月19日にオリジ ナルからアーカイブ。 8. エヴァンス、ホイットニー (2014年1月1日)。「473 の市外局番から電話をかける詐欺師、警察が警告」。KSL.com ユタ州。2014年2月20日にオリジナルからアーカイブ。2014年2月3日に取得。 9. 「詐欺により英国の電話会社がネットワークを調整」。BBCニュース。2014年3月13日。2014年3月14日にオリジナルからアーカイブ。2014 年3月14日に取得。 10. Zanane, Anant R. (2016-10-05). 「ムンバイ近郊の9つのコールセンター従業員が米国人から数千万ルピーを脅し取った手口」. NDTV. 2016-10-06にオリジナルからアーカイブ. 11. 「電話補助金詐欺」. scamcallfighters.com. 2017-09-05にオリジナルからアーカイブ. 2017-09-05に取得。 12. スターン、ジェーン; スターン、マイケル (1992). 『ジェーン&マイケル・スターンのポップカルチャー百科事典:エアロビクスからバブルガム、ドールズの谷まで、人物と事物のAからZガイド』. 13. マティアス・バーニー (2024-06-13). 「SMSポンプ詐欺の防止」. プレリュード. 2024-09-10 取得. 14. 「AT&T、データマイナーによる詐欺被害を主張」. コートハウス・ニュース・サービス. 2011-08-16. 2014-02-03 オリジナルからアーカイブ. 2014-02-03 取得. |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Phone_fraud |

★特殊詐欺と信頼問題(ウィキペディア「特殊詐欺」より)

| 特殊詐欺(とくしゅさぎ、英語: Phone fraud、

ドイツ語: Enkeltrick

)とは、詐欺の一種で、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込その他の方法により、不特定多数の者から金銭

等を騙し取る犯罪である[1]。オレオレ詐欺が代表的だが、その他にも、預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺盗、架空料金請求詐欺、還付金詐欺、サポート詐

欺などの手口がある[1][2]。 |

|

| 日本 名称 振り込め詐欺(ふりこめさぎ)とは、電話やはがきなどの文書などで相手を騙し、金銭の振り込みを要求する犯罪行為。2004年に警察庁が命名した。 2004年11月まではオレオレ詐欺[3]と呼ばれていたが(由来は後述)、手口の多様化で名称と実態が合わなくなったため、特殊詐欺のうち4つの型(な りすまし詐欺[注釈 1]、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺)を総称して、2004年12月9日に警察庁により統一名称として「振り込め詐欺」と呼ぶことが決定さ れた[6]。当初から長年、“振り込み詐欺”と言われたが、「”振り込み”では納得して自ら振り込む」意味合いとなるため、あくまで「”振り込め”と人か ら言われている、騙されていないか」など、どの時点でも注意や再考を喚起するように統一を図った経緯がある[7]。 2013年3月、振り込ませるケースが減少し、再び実態に合わなくなったため、警視庁は新たな名称案を募集した[8][注釈 2]。 5月12日に新名称が発表され、「母さん助けて詐欺」が最優秀、「ニセ電話詐欺」「親心利用詐欺」が優秀作品として選出され、この3作品は主に広報におい て振り込め詐欺と併用される[11][12]。しかし、最優秀の「母さん助けて詐欺」は被害者が父親であるケースもあるなど実態にそぐわず、また本来の詐 欺行為の定義を狭めてしまうことが発表当初より指摘され、選出の理由が疑問視されていた。実際に静岡県警では実態とそぐわないなどの理由から、新名称「母 さん助けて詐欺」を使用せず[13]、わかりやすくインパクトのある名前として、福岡県警と茨城県警は「ニセ電話詐欺」を[14]、山口県警[15]と鹿 児島県警[16]では「うそ電話詐欺」を、千葉県警では「電話de詐欺」を[17]、長野県警[18]と熊本県警では「電話で『お金』詐欺」を[19]、 それぞれ採用している。 同時期に、警察当局は「特殊詐欺」の名称を使うようになった。コトバンクの『知恵蔵Mini』における特殊詐欺の説明[20]には「警察庁によると、 2014年の特殊詐欺の認知件数は1万3392件…」の記載がある。 なお、この新名称募集は警視庁がTwitter公式アカウントを取得したことのプロモーションも兼ねていた。当時Twitterアカウントの管理をしてお りこの公募の担当でもあった元警部・中村健児はTwitterの他にも実際に高齢者にアンケートを取ったり警視庁の記者クラブに所属するマスコミにも名称 を募ったりしていた。しかし、これを最終的に決定するのは犯罪抑止対策本部の職員であり、中村はある日出勤した際にどの層にも全く人気のなかった「母さん 助けて詐欺」に決定されたことを突然聞かされたという。このことについて、「警察官は(昔から)ネーミングセンスがない」「高齢者もマスコミも『これはい い』と言っていないのに定着するはずがない」と皮肉を込めて振り返っている[21]。 |

|

発祥 注意を促す窓の文字(巣鴨信用金庫) 注意を促す窓の文字(巣鴨信用金庫) 電報や電話を利用した詐欺事件自体は「オレオレ詐欺」「振り込め詐欺」という言葉が登場する前から既に存在した[注釈 3]。 1999年8月頃から2002年12月頃までの間に電話で「俺、俺」と身内を装って11人に銀行口座に振り込ませた事件があり、2003年2月に犯人を検 挙した鳥取県警米子警察署がこの手口を「オレオレ詐欺」と称したのが初出とされている[23][24]。また、「オレオレ詐欺」で架空口座を用いる手の込 んだ手口は2003年2月中旬に東京都杉並区の闇金融業者で誕生したのが最初とされている(この詐欺グループは2004年1 - 3月に検挙された)[25]。 |

|

| 展開 当初は詐欺を行う犯人が「俺、俺」と名乗り、もっぱら「1人」(単独)だけで子や孫を演じていたが、後に「債務者」であると装って困窮を訴えるのに加えて 「債権者」役の犯人も電話口に出て「至急返済がなされなければ酷い目に遭わせる」など、「2人以上」の組織が共謀し、複数人の犯人が電話に出る形で脅す手 口も使われるようになった。一方で、演じる対象を通勤・通学に出た家族をはじめとする親類に拡げて「交通事故」「痴漢」「横領」「傷害事件」「暴行事件」 「借金返済」の加害者や債務者に仕立てる手口も使われる。最初に電話を架けた際には金銭問題を直接的に話題にしなかったり、考える時間的余裕を与えないよ うに数分ごとに電話をかけたりするなどで台本を巧みに作成した上で犯行が行われたり、危害を受けた被害者やその関係者、駅員、警察官、弁護士などの役割分 担を行って多人数の犯人で演技を行い、さらには背景にサイレンなどの効果音を流すなどの演出も行われることから、劇団型犯罪(または劇場型犯罪)とも呼ば れる[26]。 「振り込め詐欺」という言葉が定着するにつれて、振込み型の詐欺は減少したものの、指定場所へ送付させる・宅配便や郵便で私設私書箱へ送付させる[注釈 4]・バイク便業者や代理人が被害者の自宅近くに受け取りに現れて手渡しをさせるなど多様化している[27][28]。 最近は後述の騙されたフリ作戦を逆手に取った詐欺が急増している。手口は犯人1が電話をかけ、「俺、俺」などという普通の振り込めサギの手口を行うまで同 じである。そして次、警察と名乗る犯人2が「先程あなたのお宅に振り込め詐欺の電話がかかってこなかったか? 犯人が自宅の玄関まで向かうと思うので、現金を渡すように。警察が見張りをしているので、お金を盗んだ後にすぐ逮捕する」と嘘の電話をかける。次に玄関の 前に犯人1が現れ、そのまま犯人1と犯人2は金を盗み逃走するもので、後述の騙されたフリ作戦を利用した詐欺である(劇場型犯罪も参照)[29][30] [31][32]。 |

|

| 手口 2020年より警察当局では、以下の10の手口に分類している[1][33][34] オレオレ詐欺 息子や孫などの親族またはその上司、あるいは警察官や弁護士などを電話で名乗り、親族が起こした仕事などのトラブルや事故を口実に現金をだまし取る(また は脅し取る)手口の類型[34]。 元々の「オレオレ詐欺」であった手口。 主に息子や娘を装い 「俺だよ、オレオレ」「わたし、わたし」「お父さん……」 「お母さん……」「久しぶりだけど、覚えてるかな?」 「〇〇警察の者ですが」 「携帯電話をなくした(故障した)から、会社や知人の携帯を使っている。この番号を登録しておいて」 などと装った電話をかけ、 「(交通事故、傷害事件、暴行事件、医療事故、痴漢行為、盗撮行為)を起こして逮捕された。示談金や治療費、保釈金が要る」 「知人の借金の連帯保証人になった、その知人とは連絡が取れなくなり、金融会社から借金の返済を求められている」 「(会社のお金と小切手、預金通帳、キャッシュカード、印鑑、実印、印鑑証明書、重要書類、携帯電話など)の入ったカバンを(電車・バス、タクシー、喫茶 店、ファミリーレストラン、ホテルのロビー、役所の待合室、病院の待合室、コンビニ、ショッピングモール、デパートのトイレなど)に置き忘れて(なくし て)しまった。代理人が直接お金を取りに来るので、お金を用意して欲しい」 「会社のお金を先物取引に使ってしまい、横領が発覚した」 「財布と預金通帳の入ったカバンを(電車、バス、タクシー、ショッピングモール、デパート、ホテルのロビー、病院の待合室、役所の待合室、コンビニのトイ レ)に置き忘れて(なくして)しまった。お金を貸して欲しい」 「不倫相手を妊娠させてしまい、中絶費用や慰謝料を要求された」 などの虚偽の急用を訴えて現金を預金口座などに振り込ませたり、宅配便で指定の住所に現金を送付させる、会社の上司や同僚、顧問弁護士、警察官を装う犯人 に指定された喫茶店やファミリーレストラン、ホテルのロビー、鉄道駅、被害者宅に訪問・呼び出し、現金や預金通帳、キャッシュカード、クレジットカードを 手渡すなどの方法によりだまし取る手口。縁者を装うだけでなく、警察官、駅員、弁護士、交通事故被害者、性犯罪被害者、傷害・暴行事件被害者、暴力団関係 者を装う手口もある。 また警察官を名乗る場合は偽の警察手帳を所持していることもあるが、近年では警察手帳がデジタル化してスマホと一体化したと騙るなどまるでSF映画の警察 官を名乗るという事例も発生しており、これは偽警察手帳の所持発覚の防止と同時にデジタルに疎い人間を騙す小道具も兼ねる。 また海外から国際電話で警察官や検察官を名乗る人物から、あなたに事件の被疑者として逮捕状が出てると言って、保釈金などをだまし取る手口もある。 預貯金詐欺 警察官や銀行協会職員などを装い、「あなたの口座が犯罪に悪用されているので交換が必要」などと虚偽の事実を通知し、キャッシュカード等をだまし取る(脅 し取る)手口である[34]。 架空料金請求詐欺 →「架空料金請求詐欺」および「サポート詐欺」も参照 有料サイト事業者や法務省(法務局)、裁判所などとかたり、「未払い料金を支払わないと裁判になる」などと虚偽の事実をメールやはがき(封書)などで通知 し、あるいは、インターネットサイトを閲覧中に「ウイルスに感染しました」と表示させ、サポート費用を口実に(サポート詐欺)金銭等をだまし取る(脅し取 る)手口である[33][34]。 現金を預金口座に振り込ませるなどの方法によりだまし取る手口がほとんどだったが、後の法改正で銀行口座の不正利用に対する罰則が強化され、コンビニエン スストアで購入可能なネット決済専用のプリペイドカードの番号を電子メールやファックスで送付させる被害が急増している。 還付金詐欺 →「還付金詐欺」も参照 自治体(市区町村役場)や年金事務所などの職員をかたり、医療費や税金、保険料などの還付金が受け取れるなどと虚偽の事実を言って、携帯電話でATMを操 作させて犯人の口座に送金させる(振り込ませる)手口である[34]。 融資保証金詐欺 →「融資保証金詐欺」も参照 実際には融資しないにもかかわらず、簡単に融資が受けられると信じ込ませ、申込者に対して保証金などを名目に金銭等をだまし取る(脅し取る)手口である [34]。 金融商品詐欺 →「金融商品詐欺」も参照 架空または価値のない未公開株や有価証券などの金融商品、高価な物品などについて虚偽の情報を教えて購入を持ち掛け、儲かると信じ込ませて、金銭等をだま し取る(脅し取る)手口である[34]。 ギャンブル詐欺 →「ギャンブル詐欺」も参照 「パチンコ、パチスロの必勝法」、「公営ギャンブルの必勝法」、「宝くじ(特に『ロト6』などの数字選択式)の当選番号」などを教えると持ちかけ、その情 報によって当選金や配当金が得られるものと信じ込ませ、情報料などの名目で金銭をだまし取る(脅し取る)手口。 あるいは「パチンコ打ち子募集」などと雑誌に掲載したり、不特定多数に同内容のメールを送り付けて、会員登録した人から登録料や情報料の名目で金銭等をだ まし取る(脅し取る)手口である[34]。 交際あっせん詐欺 「男女紹介」等の案内を雑誌に掲載したり、不特定多数に同内容のメールを送り付けて、会員登録した人から登録料や保証金の名目で金銭等をだまし取る(脅し 取る)手口である[34]。 その他の特殊詐欺 上記の8つの類型に当てはまらない特殊詐欺[34]。なお、特殊詐欺の10類型ではキャッシュカード詐欺盗は窃盗に属するため以上の類型とは区別されてい る[34]。 キャッシュカード詐欺盗 警察官や銀行協会、大手百貨店、家電量販店、大手スーパーの従業員を装い、キャッシュカードやクレジットカードが悪用されているなどと言って、キャッシュ カードやクレジットカードをすり替えて盗み取る手口である[34]。窃盗であり他の類型とは区別されている[34]。 これらに加え、家電量販店や大手百貨店、大手スーパーの従業員、鉄道会社の駅員を名乗り、あなたのクレジットカードで家電製品や貴金属、商品券、回数券、 家庭用ゲーム機、パソコン、スマートフォン、タブレット端末などを購入しようとした人物がいると言って、訪問にきた警察官や銀行協会の職員と名乗る人物に クレジットカードとキャッシュカードを騙し取る手口もある。 手の込んだ手法として詐欺師が住人のキャッシュカードを玄関で確認し封筒に入れるところまで確認させた後「封印が必要なので印鑑を持ってきてください」と 要求した隙に、ダミーの封筒と交換しダミーの封筒を「1週間は開けないでください」などと念を押すことで、キャッシュカードをまんまと盗みだし発覚を遅ら せるケースもある[35]。住人からはキャッシュカードは手元にあると思いこむために発覚が遅れる。 警察がまだ把握してない詐欺の例 アプリ、SNSなりすまし広告詐欺 アプリ内で課金をさせるために最初からサクラ(なりすまし)を用意しいかにも流行っていてまたは利用者に有益な情報をもたらすように見せかける。最近では SNS上から動画サイトのアプリからネット広告への誘導をへて広告審査が甘い分永遠に商品が届かないまたは思ったサービスを受けれないなどがあり違法また はグレーゾーンの場合が多い。また有名人になりすました広告も最近増加し2024年以降プラットホームへ提訴を予定するほど問題になった(2024/04 月)[36][37] マッチングアプリ出会い系詐欺 マッチングアプリなどでマッチングし、甘い言葉を元に信じ込ませ、投資話や家族の不幸などをもとに振り込ませる振り込め詐欺のネット版外国人のふりなど顔 が見えないことをいいことに言葉巧みに誘い偽サイトは送金、ネットバンクから振り込ませようとする |

|

| 犯罪組織 詐欺グループ内ではそれぞれ役割分担について、金を要求する電話を掛けて騙す役の人間を「掛け子(架け子)」、振り込ませた金融口座から引き出す役の人間 を「出し子」、金融口座を使わずに直接接触して現金を受け取る役の人間を「受け子」などの俗称で呼ばれている[38]。「架け子」がきちんと電話をしてい るかを管理する「番頭」、「出し子」や「受け子」がだまし取った金銭の持ち逃げを防止するための「見張り役」がいることがある。現金受け取り現場を担う 「出し子」や「受け子」の「リクルーター」がいることがある[39]。また、架空名義のレンタル携帯電話や金融機関の架空口座などを提供する「道具屋」 [40]、マンションなどの犯行拠点を準備する「代行屋」、だましの電話をかけるための名簿などを準備する「名簿屋」など犯行を手助けする組織と連携した り傘下にあったりする。このように、従来の「単独犯では不可能」であった役割が細分化されている一方で、厳しいノルマやペナルティによってシステム化され ているため、詐欺グループは会社組織のようだと形容されることもある[41]。また受け子派遣のための法人格が組織されているケースも存在する[42]。 このような細分化およびメンバー間を偽名で呼び合うなどしているため、事件の全体像を知らない末端のメンバーである「出し子」や「受け子」を逮捕しても、 (「出し子」「受け子」が本名を知らないため)犯行グループの上層部や主犯格を摘発しにくいという性格を持ってくる[43][44]。 アルバイト感覚で「出し子」や「受け子」として犯行に加担する者もおり、「出し子」や「受け子」の低年齢化が指摘されている[45]。14歳中学男子や中 学3年女子が「受け子」として逮捕された事例もあり[46][47]、中には中学2年男子が責任無能力者である13歳時の犯行で「受け子」として補導され た事例もある[48]。また、高齢者や主婦がこれらに加担して検挙される事例もある。 金融機関で窓口の職員が特殊詐欺を懸念する水際対策が効果をあげてからは、犯罪組織は電話で自宅に現金(タンス預金)をいくら保管しているのかを巧みに聞 き出す「アポ電」をしてから、タンス預金を狙って詐欺に及ぶ事例を見られるようになった。さらに2010年代末になると、電話を行ってから犯行に及ぶ手口 は上記の詐欺行為と似ているが、電話で地方自治体職員や金融機関職員等を装って自宅の現金(タンス預金)の保管場所や家族構成や生活のパターンなどを会話 から探った上で強盗行為に及ぶ「アポ電強盗」という手口も登場するようになった[49]。 現金等を宅配便や郵便で送付させるタイプの詐欺事件の受け子が「中身を知らなかった」と弁明したことについて詐欺罪に問えるかが争われた裁判では、下級審 では判断が分かれていたが、2018年12月に最高裁は「異なる場所で異なる名宛人になりすまして荷物を受け取って直ちに回収役に渡す仕事を複数回繰り返 して報酬を得ていたこと」や「自宅に配達される荷物を名宛人になりすまして受け取って直ちに回収役に渡す仕事を複数回繰り返し、多額の報酬を受領していた こと」等の事情があれば詐欺罪の成立を認める判断を下している。 2018年3月22日に最高裁は「現金を要求する直接的な発言がなくても、交付につながる内容であれば詐欺未遂罪は成立する」との初判断を示した [50]。 2022年2月14日に最高裁は「警察官を装って詐欺被害に遭っている旨の嘘電話を架けて対象者にキャッシュカードを準備させた上で、金融庁職員になりす まして封筒に入った偽のカードとすり替えようとしたが、対象者宅の約140メートル手前で警察官の尾行に気付いて計画を中止した場合でも窃盗未遂罪は成立 する」との初判断を下した[51]。 警察官が繁華街や駅前などで不似合いな背広姿の人物(着用者は中高生)に対して、職務質問と所持品検査を行ったことがきっかけで、特殊詐欺の受け子や出し 子の犯人であることが発覚するケースがある。 暴力団との繋がりを指摘したり、詐取した金が暴力団の資金源になっていたりする、とする報道もある。配下の組員から詐欺で詐取した金が上納されて資金源に なっていたとして、指定暴力団の事務所への家宅捜索が行われたこともある(例として2014年6月10日に極東会本部への家宅捜索など)。2021年3月 11日に最高裁は指定暴力団住吉会系の組員らによる特殊詐欺事件について被害者が暴力団対策法の使用者責任規定に基づいて暴力団トップである住吉会会長ら に損害賠償を求めた訴訟において、暴力団対策法で使用者責任の対象となる「暴力団の威力を利用した資金獲得行為」に当たるとする下級審の判断を確定させて いる[52]。 日本の警察が日本国内において電話を架ける場所の摘発に力を入れたことや、IP電話の契約時の本人確認が厳しくなったことから、犯罪グループは電話を架け る場所を外国に移転する動きが出ている。移転先の国として日本との時差が少なく、携帯電話の購入時に個人情報の登録が不要な東南アジアの国が選ばれること が多い。なお、コロナ禍後の2023年ごろから、「+」で始まる国際電話番号を使った特殊詐欺電話が急増している[53]。 →「国際電話 § 国際電話を利用した特殊詐欺」も参照 2023年、警察庁は、首謀者が判然とせず、SNSや匿名通信アプリなどを利用した緩やかな結び付きで「離合集散」を繰り返しながら犯罪に及ぶ、従来の組 織犯罪とは異なる形態の犯罪集団を「匿名・流動型犯罪グループ」(トクリュウ)と名付け、新たな脅威として徹底壊滅を目指している[54][55]。 |

|

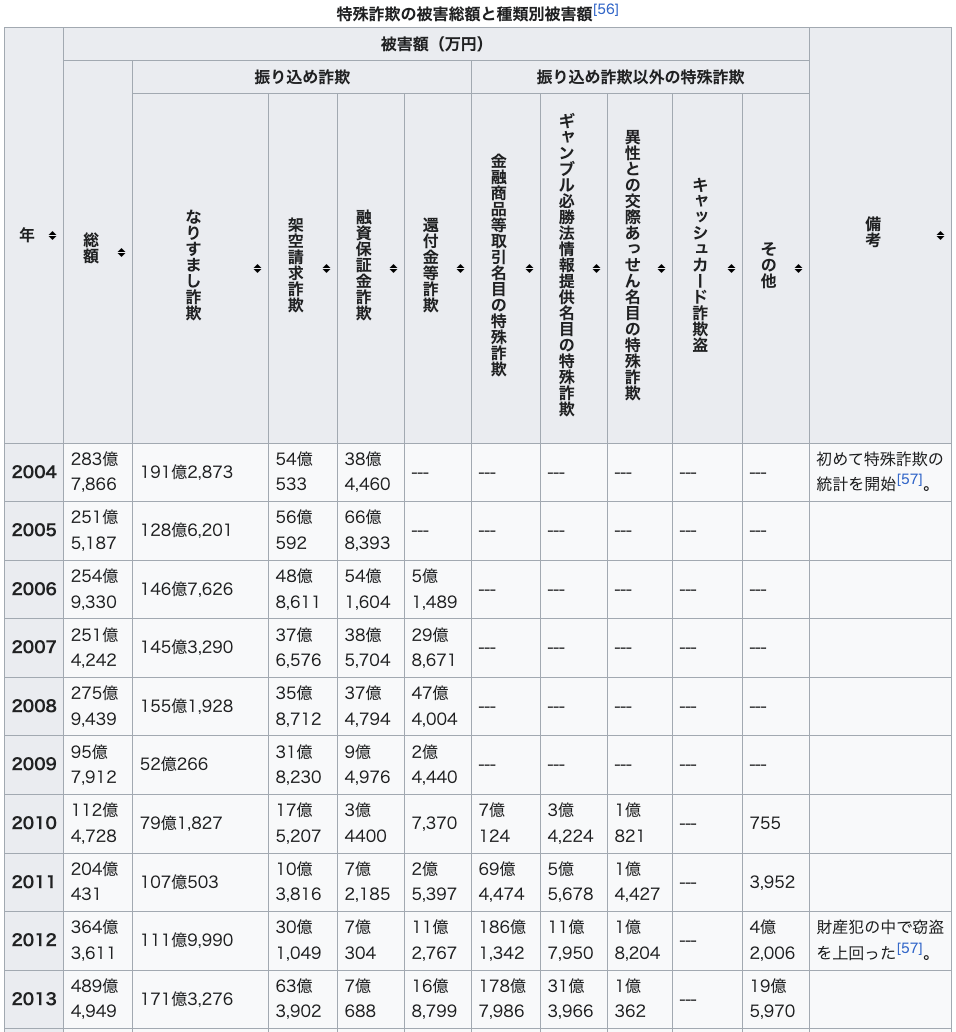

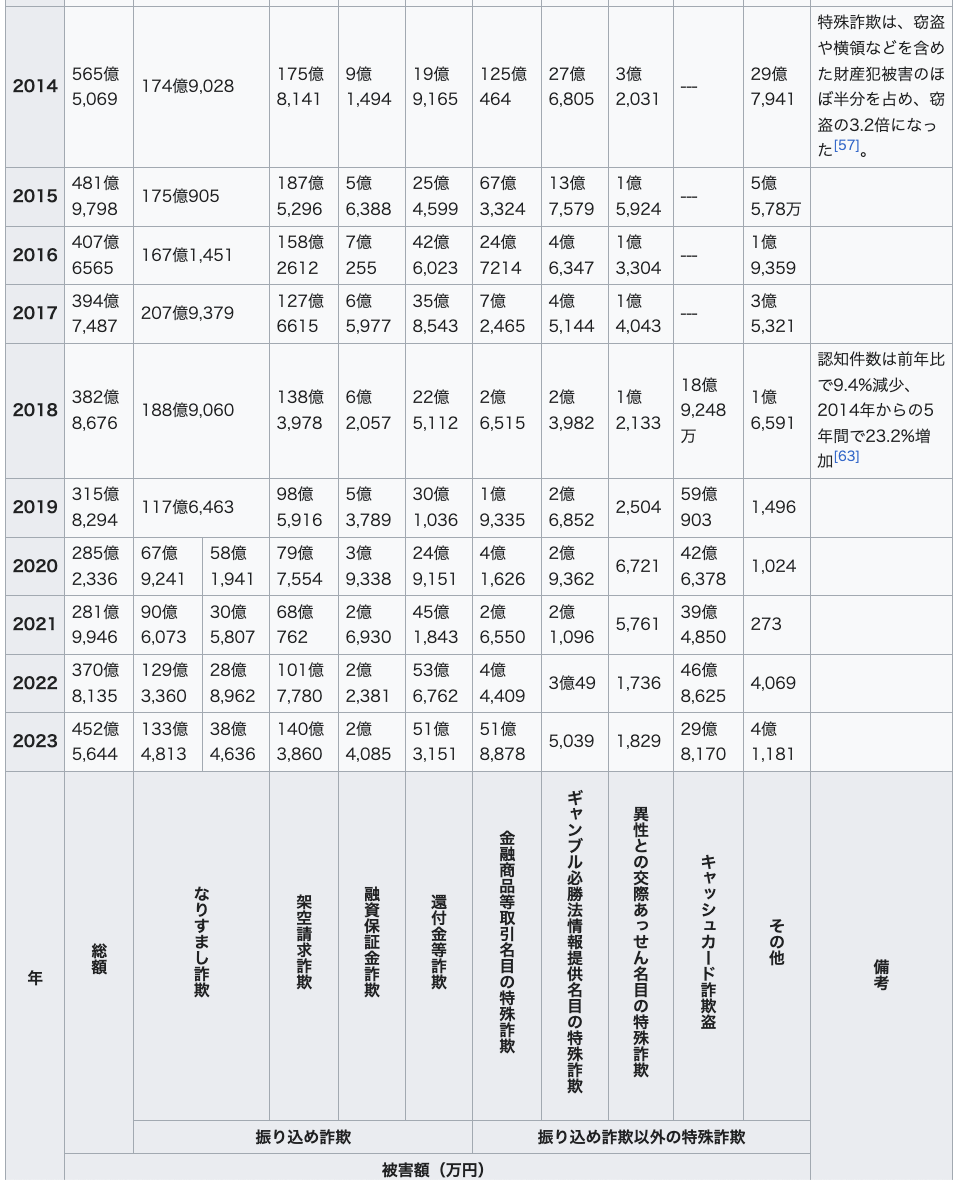

| 被害実態 [icon] この節の加筆が望まれています。 被害者(連絡を受け、直接入金手続きを行った者)は2022年は女性が約7割、65歳以上が全体の約87%[56]。被害者全体に占める65歳以上の割合 の推移は、は2011年62.7%、2012年68.8%、2013年77.5%、2014年78.2%[57]。 被害世帯の25分の14近くが、65歳以上の高齢者女性であり、その多くが家族構成が65歳以上だけの高齢者世帯であり、2004年以降は主婦の被害が急 激に増えている。 被害が多い地域では加害者、被害者、被害金額とも関東(最も多いのが東京都)であり、東京、千葉県、神奈川県、埼玉県の1都3県で半数超[58]、被害額 の8割が首都圏で引き出されている[59]。 一方、成りすまし詐欺の被害が少ない地域は大阪府で、その理由として「世話好きな性格から、困窮を装う電話にはことさら詳細な説明を求めようとする大阪人 が多く、振り込め詐欺グループにとっては長電話になるうちに話の辻褄が合わなくなることを避けようとするため」とされる[60]。ただし、金の払い戻しを 受ける還付金詐欺には弱く、2013年には還付金詐欺の年間ワースト1位は大阪府になっている[61]。 特殊詐欺の被害総額は2009年〜2014年は毎年増加しており、2014年には窃盗の被害総額の3倍以上となった[57]。その後、2015年〜 2021年は減少していたが、2022年は8年ぶりに増加した[62]。認知件数の場合は、2021年以降増加傾向である。また特殊詐欺では、暴力団関係 者が絡むケースも多い[57]。 |

|

|

被害額は、千円単位を四捨五入した被害額であるため、被害総額との合計

が合わないことに留意する。 2020年より、なりすまし詐欺の中で、キャッシュカード、クレジットカード、預貯金通帳等をだまし取った(脅し取った)場合は預貯金詐欺として、従来な りすまし詐欺に包含されていた犯行形態を2020年1月から新たな手口として分類した。そのため、2020年以降のなりすまし詐欺の欄の左は預貯金詐欺以 外のなりすまし詐欺、右は預貯金詐欺の被害金額を表している。 その他の特殊詐欺とは、なりすまし詐欺、預貯金詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺、金融商品等取引名目の特殊詐欺、ギャンブル必勝法情報 提供名目の特殊詐欺及び異性との交際あっせん名目の特殊詐欺に該当しない特殊詐欺をいう。 |

|

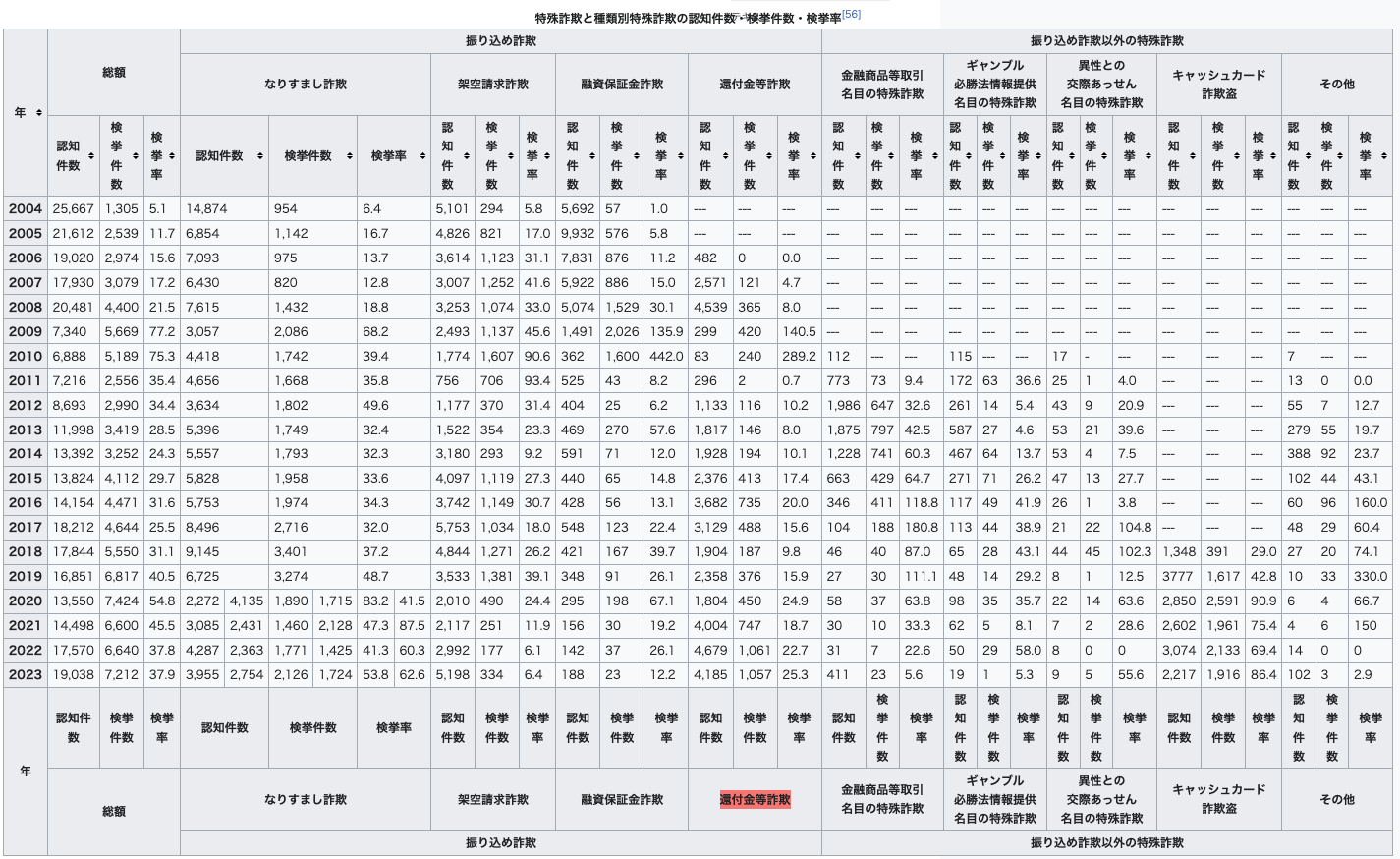

2020年より、なりすまし詐欺の中で、キャッシュカード、クレジット

カード、預貯金通帳等をだまし取った(脅し取った)場合は預貯金詐欺として、従来なりすまし詐欺に包含されていた犯行形態を2020年1月から新たな手口

として分類した。そのため、2020年以降のなりすまし詐欺の欄の左は預貯金詐欺以外のなりすまし詐欺、右は預貯金詐欺の認知件数・検挙件数・検挙率を表

している。 その他の特殊詐欺とは、なりすまし詐欺、預貯金詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺、金融商品等取引名目の特殊詐欺、ギャンブル必勝法情報 提供名目の特殊詐欺及び異性との交際あっせん名目の特殊詐欺に該当しない特殊詐欺をいう。 |

| 対策 警視庁は2004年度、全国に先駆けて副総監を本部長とする対策本部を設置。その後、各道府県警本部もこれに倣い対策本部を設置し専門の捜査班、技術班を 編成し公式ウェブサイト上でも広く市民へ対策を呼びかけている。 後述する電話の録音(常時留守電に設定、通話録音装置の接続など)や不審な電話番号からの電話は出ないなどが有効である。 金融機関 振り込め詐欺の容疑者相手に対し、販売目的で作った他人名義の口座(架空口座)の作成や取引を禁じる本人確認法、犯罪収益移転防止法やプリペイド式携帯電 話販売時の身元確認を厳しくしたり譲渡を禁ずる携帯電話不正利用防止法が制定された。 振り込んでから詐欺と気付いて口座の利用停止を求めた場合、従来は「口座名義人に不便を強いる訳にはいかない」として金融機関が口座利用停止処置を拒み、 振り込んだ金が下ろされていくことに全く対処できなかったが、次第に口座利用停止や強制解約の要請に応じるようになり、残った預金からわずかながらの返還 を受けられる例も増えている。 口座からの引き出しや振り込みについては、一度にキャッシュカードで現金を引き出せる金額や振り込み金額の上限を設定し、ATMでの多額の振込や現金の引 き出しができないようにしたり、金融機関の窓口で本人確認などの手続きの中で、騙されて振り込む(引き出す)ことがないような助言を取り組もうとしてい る。多額の引き出しの場合、自己宛小切手(預金小切手)の振出しによる方法を勧める場合がある[64][65][66]。 2007年12月14日に振り込め詐欺等の犯人の口座を凍結して、被害金を被害者に返還する法律として、振り込め詐欺救済法が成立した[67]。同法によ り、捜査機関等からの情報に基づいて詐欺等の犯罪に利用された疑いが認められた預金口座については取引停止の措置が取られるほか(同法3条)、預金保険機 構のウェブサイトにて当該口座の情報の公告され[68]、最終的には預金債権の消滅(同法3章)や被害者に対する分配金の支払(同法4章)が可能となっ た。 日本郵便は詐欺において「現金書留でない郵便」(ゆうパック、ゆうメールなど)で現金を送らせる違法な手法について、通信の秘密の侵害を禁じる規定から中 身の確認を控えていたが、この手法による詐欺が急増している問題に鑑み、過去に詐欺に使われた住所と照合し、X線検査で現金の封入が確認されれば警察に通 報する対策を2014年7月から取ることを発表した[69]。 一方で、銀行の過剰な対策が一般人の批判を受ける場合がある[70]。 みずほ銀行では、「金融犯罪対策部」で口座の入出金の不自然な動きを監視し、場合により警察へ情報提供し、口座の凍結や解約などの措置を行っている [71]。 自治体 2013年3月に東京都では電話会話自動的録音器を、被害に遭いやすい高齢者を中心に1人5千世帯に無料で貸し出す取り組みが行われている。 名簿業者 詐欺に使われる名簿業者(名簿屋)への捜査も行われており、名簿業者が詐欺用の名簿を詐欺グループに売却した詐欺幇助罪で2016年2月に全国で初めて逮 捕されている[72]。 回線封じ また、犯人グループが使用する電話番号に連続して架電し、回線を占有することでその番号を使えないようにする「自動架電システム」の運用を開始している都 道府県警も存在し、兵庫県警で初めて導入されている[73]。これは被害者からの届け出や相談を受けた際に入手した犯人グループの電話番号について犯行に 使われたものと確認でき次第、警察への出頭を呼びかける音声が流れる警告電話を連続して架け続け、犯人側が着信拒否などの設定をした場合に備え、複数の回 線を使うことで、振り込め詐欺の犯行を断念させるものである。なお、振り込め詐欺が刑法上保護に値する業務ではないため、振り込め詐欺に対する自動架電シ ステムについて業務妨害罪は成立しないとされている[74]。 通信傍受 2016年5月に詐欺の通信傍受を可能とする通信傍受法改正案が国会で成立し、12月1日施行された。 だまされたふり作戦 また、詐欺に気づいた人の通報により警察官(刑事など)が受け渡し場所に張り込み、現金の授受が行われた瞬間に受け子を現行犯逮捕する手法である「だまさ れたふり作戦」が2009年に神奈川県警が始め、全国に広がって効果をあげている[75]。 「だまされたふり作戦」について受け子に詐欺未遂罪を問えるかが争われた裁判では、下級審では判断が分かれていたが、2017年12月11日に最高裁は 「詐欺未遂罪が成立する」と判断した[76]。 この作戦は不審な電話、詐欺に気付いた人が警察に通報することで初めてできる作戦である。この作戦を逆手に取った前述の偽騙されたフリ作戦も存在してお り、こちらは通常の振り込め詐欺の電話をかけた後に警察を名乗る電話をかけて「その電話は詐欺です。犯人と思われる人物にお金を渡してください。我々、警 察は見張っていますから安心してください。犯人があなたのお金を取ったと確認したら必ず逮捕します」などと言った嘘の電話をかけるといったものである。 実行役を募るSNSの投稿に対する警察による返信 SNS上で「闇バイト」などと称して特殊詐欺の実行役を募集する投稿をきっかけに詐欺行為に加担するケースが多いことから、愛知県警が2019年8月よ り、Twitterの公式アカウントで警告を返信する初の取り組みを始め、他の県警にも波及している[77]。 |

|

| 防犯 手口の多くは電話の着信が端緒となることから、警察や自治体が、電話でお金(現金、キャッシュカード、クレジットカード、暗証番号、還付金、ATM、電子 マネーなど)に関する話が出たら、詐欺であることを疑うようアナウンスしている[78][79]。 対策として以下が挙げられている[80][81]。 電話 特殊詐欺でも件数の多いオレオレ詐欺や還付金詐欺、預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺盗が電話の着信をきっかけに始まることから、下記のような対策が呼び かけられている。 家族と前もって「電話での呼び掛け方」や合言葉を決めておく。「電話で『お金を貸して』などと頼んだりしない」と決めておく。合言葉は「家族や身近な親戚 しか知らない事実」「慌てていても簡単に思い出せること」「絶対に忘れない言葉」「学校名簿、会員名簿などに公開していない事実」が望ましい。(例:旅行 の思い出、好物、嫌いな食べ物) 離れて暮らしている家族と普段から連絡頻度を高めておく。本人の携帯電話番号や勤務先の電話番号、友人の連絡先などを把握しておき、いつでも確実に連絡が 取れるようにしておく。 次のような電話は、一度切って、番号案内「104番」や電話帳(タウンページ)で電話番号を確認したうえでかけ直すか、家族や警察(管轄警察署の代表番 号、警察相談窓口の「#9110番」、場合によっては緊急通報の「110番」)または消費者ホットライン「188番」、消費生活センター、取引銀行や入会 先クレジットカード会社のカスタマーセンターに相談する。 親族からの「携帯電話の番号が変わった」、「携帯電話を無くした」、「(友達、同僚、上司、知人、会社の携帯電話または固定電話など)別の電話を使ってい る」という電話 →本人の携帯番号に掛け直して確認、あるいは警察に相談・通報 警察署、検察庁、裁判所、税務署、年金事務所、市区町村役場など公的機関を名乗る電話 →先方の名前や所属などを聞き、公的機関の代表番号、警察署や#9110番に事実を確認 金融機関、百貨店、量販店などの大手小売業からのキャッシュカードやクレジットカードなどの不正利用などの電話 →金融機関や小売業、クレジットカード会社のお客様窓口番号、警察署や#9110番に事実を確認 以下の対策は多機能電話でないと不可能(未だに黒電話を使っている高齢者がいる)。 (特に高齢者は)常に留守番電話にセットし、電話がかかってきても電話に出ずに留守番電話で受け、相手に録音されている留守番電話で話をさせ、合言葉で確 認できたら電話を取る。別の効果として、犯人が声を録音されることを嫌がるので、留守番設定とわかるとすぐに電話を切ってしまう効果がある[82] [83]。似たものとして、回線と電話機の間に接続し、着信時に電話機の呼び出し音を鳴らさずに警告の音声が流れ、通話を録音する自動通話録音装置もあ り、自治体によっては高齢者世帯に貸し出しているところがある[84]。 ナンバーディスプレイ機能を活用(要オプション契約)。 例えば市区町村役場や警察からの電話で番号非通知や、海外(ナンバーディスプレイで表示される電話番号に「+」で始まる国番号がついている)、市外局番が 市区町村役場の場所ではなかったり、警察署を名乗りながら加入者番号が「0110」ではなかったり、「050」で始まるIP電話を使ったりしている [85]。 2023年5月より70歳以上の契約者や70歳以上の同居者がいる契約者の回線について、ナンバーディスプレイの工事費や使用料の無償化が発表された [86]。 スマートフォンの場合は携帯電話会社から提供されている留守番電話サービスやオプションパックに加入し、知らない番号からの着信は留守番電話センターに着 信転送をすることを推奨する。 また、海外から不審な着信があった場合は、かけ直したり、電話に出ないことを推奨する。海外から固定電話に不審な着信がコレクトコールでかかってきた場合 は、料金お支払いの承諾すると通話料が発生するのでオペレーターに拒否を申し出ること。 海外との電話の機会がない場合には、固定電話については「国際電話不取扱受付センター」(0120-210-364)に電話し(あるいは最寄りの警察署に 相談)、国際電話の発着信を停止することで、海外からの不審な着信を防止できる[87]。携帯電話については契約先の携帯電話会社に確認のこと。 警察がLINEのビデオ通話で警察手帳や逮捕状などの画像を送信したり、事件についての事情聴取といった捜索活動はしていない。したがって、警察を名乗り LINEに誘導する電話は詐欺であるため、警察署や#9110番に連絡する[88]。 金融口座 ATMやインターネットバンキングの利用限度額を引き下げる。 金融機関によっては、70歳以上の人の口座を対象に1日当たりの最大引き出し金額を20万 - 30万円に引き下げたところもある[89]。 警察官、検察官、銀行員、クレジットカード会社、警備員、駅員、裁判所・銀行協会職員、預金保険機構職員、大手百貨店、家電量販店、大手スーパーの従業 員、地方自治体の職員、バス会社、タクシー会社の従業員、郵便局、保険会社、証券会社の職員、民生委員、女性相談員、弁護士が電話やメールなどで暗証番号 やログインパスワード・合言葉、預金残高、資産状況、借金の有無、家族構成を聞き出すことは絶対ない。また、戸別訪問やATMコーナーで預金通帳やキャッ シュカード、クレジットカード、現金、預金証書、保険証券、株券、印鑑、実印、印鑑証明書、払戻請求書、本人確認書類、委任状、マイナンバーカード、イン ターネットバンキングの契約カードを預かったり、調査することもない[81]。このようなことを聞き出す電話は詐欺だとみなし、相手の名前や住所、所属 先、電話番号を名乗らせた上で、一旦電話を切る。その後、番号案内で電話番号を確認する。 警察官、検察官が戸別訪問、電話、電子メールで個人情報やマイナンバー(個人番号)を聞き出すことは絶対にない。 警察、鉄道会社の駅員が、示談の仲介や保釈金を要求することはない。 代金引換ゆうパック・代金引換郵便 代金引換ゆうパックや代金引換郵便は受け取ると、郵便法の規定で郵便局からの返金には応じられないので即座に受け取らない事が重要である。 同居している家族あてに代金引換ゆうパックや代金引換郵便が届いた場合は、即座に受領せず、送り状に記されている差出人の住所・氏名(差出人が法人の場合 は会社名)・電話番号と内容物・代引金額の表示を確認する。そして受取保留をする。1週間以内(ただし、冷蔵・冷凍便は3日以内)であれば再配達してもら えるので、その間に家族に確認する。全く心当たりのない物であれば受取拒否もできる。 同様に届いた代金引換ゆうパックや代金引換郵便が注文品であるか不明な場合も同様の方法で対処する。全く心当たりがない場合は受取拒否をする。 また、家族で相互に、通信販売・ネットオークション、フリマアプリ等で物品が届く事を伝えておく習慣をつけて、それ以外の心当たりのない代金引換ゆうパッ クや代金引換郵便は即座に受け取ったり、代金を支払わない様にする。 架空請求メール 架空請求メールは無視する[90]。 メールに返信(連絡)してしまった場合、相手に自分の電話やメールアドレスを知られた可能性が高い。知らない番号からの電話に出ないこと、請求メールを無 視することを徹底する。メールアドレスを変更する。支払請求には絶対に応じない。消費生活センターに相談する[90]。ただし、簡易裁判所から特別送達郵 便で支払督促の通知書を受け取った場合には、2週間以内に異議申し立ての手続きを行う事。 |

|

| 実例 1人の人間が被った振り込め詐欺被害の過去最高総額は5億7,000万円。2016年の証券会社員、製薬会社員、金融庁職員を装った振り込め詐欺事件で、 被害者は大阪府の会社経営者の80代女性[91]。現金を詐取した容疑者は同年9月に逮捕された[92]。手口は、証券会社社員を名乗る男から、代理で株 式を購入し、女性の名義で製薬会社にお金を振り込んだと電話があった。数日後、その製薬会社の社員をかたる男が名義を他人に貸したことは犯罪と電話、さら に数日後、金融庁職員と称する男が名義貸しがわかれば財産を没収されるが、管財人に預ければ財産は保護されるというものであった[93]。 警察が振り込め詐欺グループの人間を一斉逮捕した際に最も人数が多かった例として、2015年6月16日に40人を一斉に逮捕した例がある[94]。 警察が一詐欺グループが犯した被害金額としては過去最高総額と見ているのは約370人から30億円以上の入金があった例である[95]。この詐欺グループ は警察の捜査で2012年5月24日に28人を一斉に逮捕され、逃亡した詐欺グループの首謀者も2012年11月19日に逮捕された。 海外に拠点を置く集団もあり、2019年3月にはタイ中部パタヤを拠点としていた日本人グループが摘発された[96]。 2019年9月には、中国吉林省を拠点とした日本人と中国人混成の特殊詐欺グループ14人が逮捕された[96]。中国人を首謀者とするこのグループは50 人規模とみられ、中国から日本へ詐欺電話をかけ、日本の出し子らがキャッシュカードや現金をだましとり、被害額は1億8,000万円に上る[96]。 |

|

| 日本国外の特殊詐欺 アメリカ合衆国 定義 アメリカ合衆国では連邦取引委員会(FTC)が「消費者詐欺」に関する統計をとっている。これにはインターネットを通じた不正売買、宝くじが当選したと 偽って手数料を詐取する詐欺行為なども含まれ、日本でいう「特殊詐欺」よりも範囲が広いとされる[2]。 連邦取引委員会の詐欺被害の統計から、子供や孫、政府機関や金融機関などになりすまして金を詐取するいわゆる「なりすまし詐欺」だけをみると、2021年 の被害金額は約23.3億ドルで、詐欺の定義や人口規模に差異があるが、日本の特殊詐欺被害の約10倍に達している[2]。連邦取引委員会が2017年に 実施した特別調査によると、2017年の詐欺犯罪(不正販売等も含み日本の特殊詐欺よりも幅広い定義)の被害者は全消費者の9.7%に上る結果となった [2]。 アメリカ合衆国では、高齢者を狙うケースだけでなく、「偽の慈善団体」をかたって振込みを要求する詐欺や、嘘の賞金当せんを知らせて手数料を振り込ませる 詐欺なども発生している[97]。アメリカでは、詐欺犯が高齢者の孫を装うことから、孫詐欺と呼ばれている。投資に誘う詐欺も多く、アメリカの65歳以上 の高齢者の5人に1人が投資詐欺に遭っているとの調査もある[98]。 類型 アメリカ合衆国議会の高齢者特別委員会は2015年からホットラインを設けており、6年間(8402件)の報告を類型化したものによると、以下の順に発生 件数が多くなっている[2]。 政府機関職員へのなりすまし詐欺 電話でIRS(アメリカ合衆国内国歳入庁)の職員を騙る手口が横行している[2]。 宝くじ詐欺 電話や郵便で高額の宝くじに当選したが換金に手数料の払込みが必要と通知する手口のもの[2]。 ロボコール詐欺 専用機械による自動ダイヤル機能で大量の電話をかけ、特に反応した消費者に対して公的機関等を騙り詐欺行為を行う手口のもの[2]。 サポート詐欺 インターネット使用中に警告画面を表示してサポートと称して不正に料金等を詐取する手口のもの[2]。 オレオレ詐欺 アメリカの金融業規制機構(FINRA)がスタンフォード大学などと協力して行った、詐欺被害を当局に報告した1,408名を対象とする調査では、件数別 ではサポート詐欺、納税詐欺、フィッシング詐欺、インターネット上の不正販売の順に多かった[2]。また、金銭被害率ではインターネット上の不正販売 (47%)、サポート詐欺(32%)、偽小切手詐欺(22%)、宝くじ詐欺(15%)、納税詐欺(3%)の順に多く、アメリカでは小切手を決済手段として 利用する習慣が残っているため偽小切手詐欺が上位にある特徴がある[2]。 |

|

| ロシア ロシア連邦中央銀行の統計では、同国の特殊詐欺被害は2022年が141億6000万ルーブル、2023年が158億ルーブル、2024年は1-9月だけ で179億ルーブルと増加傾向にある。他国同様の手口に加えて、2022年にウクライナへの侵攻を開始して以降は、ウクライナからの違法送金による訴追を 避けるために必要と持ち掛けたり、軍需産業に投資すれば愛国行為になるうえ年利90%のリターンが得られると勧誘したりするケースもある。ディープフェイ クなど人工知能(AI)技術も悪用されている。ロシア当局は、不審な口座への送金やIP電話からの着信を差し止めるといった対策をとっているほか、ロシア 連邦大統領ウラジーミル・プーチンをはじめとしてウクライナ情報機関の仕業とする主張も展開している[99]。 中国 中華人民共和国では、2008年の2か月間の間に2億8,000万円もの被害が出たと報告された[100]。2009年6月には中華人民共和国公安部が、 1年間の間に電話や電子メールを使った振り込め詐欺2万8,000件を摘発、容疑者7,000人の拘束を明らかにした[101]。 韓国 韓国では「電話詐欺」もしくは「ボイスフィッシング(英語版)」と呼ばれている。近年その手口が巧妙化しており、新型インフルエンザを装う振り込め詐欺が 発生したとして韓国政府が国民に向け注意を促した[102]。 東南アジア 2009年5月には、ブルネイ国王ハサナル・ボルキアが、インドネシアの選挙に絡んだ振り込め詐欺に遭い、200億ルピア(約2億円)をだまし取られた [103]。 |

|

| 特殊犯罪に関する分析 金融業規制機構(FINRA)がスタンフォード大学などと協力して行った、詐欺被害を当局に報告した1,408名を対象とする調査では、孤独感や疎外感が 強かったり、親しい人が周囲にいなかったりする人が被害を受けやすいとしている(必ずしも一人暮らしとは限らない)[2]。この調査では過去二年間に離婚 や失業など重大なネガティブ・イベントを経験した人の詐欺被害率が特に高いこともわかっている[2]。また、第三者の介入によって、詐欺犯の指示で送金し ようとしていた人の51%が思いとどまったと報告されており、送金時の介入は効果的な抑止方法としてアメリカでも重要視されている[2]。 |

|

| 国際的詐欺事件 手紙やメールを使用した国際的詐欺の手口は通称「419事件(ナイジェリアの刑法第419号に抵触する詐欺犯罪)」とも呼ばれており、遺産相続を騙るも の、宝くじの当選を装うもの、マネーロンダリングや投資の協力を持ちかけるもの、結婚詐欺などがあり問題になっている[104]。 →「ナイジェリアの手紙」を参照 |

|

| 関連項目 融資詐欺(貸します詐欺) ワンクリック詐欺 代金引換郵便詐欺 闇金融 逆転送 私設私書箱 ソーシャル・エンジニアリング 半グレ 自己署名証明書:誤った使い方によって「オレオレ証明書」と呼ばれる。語源は「オレオレ詐欺」から来ている。 ルフィ広域強盗事件 移動型組織犯罪グループ 匿名・流動型犯罪グループ 不審電話 迷惑電話 |

|

| https://x.gd/PFVfg |

信頼とは自信に満ちた ヴァルネラヴィリティ (confident vulnerability)- Roger C. Mayer, 1995.ロジャー・メイヤーのこの「信頼」の定義あるいは表現は、なんともまあ奇妙なものだ。信頼とは、裏切られるためにあるもの、そもそも傷つきやす いもの、でも、自信に満ちている。だから、信頼は、脆弱なのだが、傷つけられてもロバストなのだ、と矛盾することを言っている。そして、経済における信頼 の問題を、あるいみで、クリアしたのが、サトシ・ナカモトである。サトシ・ナカモトのビットコイン論文によると「信用に依存しない」情報の伝達手段が、ブロックチェーンである。逆説的に言えば、「ブロックチェーンが機能するのは、責任主体となる 個人や組織が存在しないにもかかわらず、システム全体が信頼されているからだ」(Sandra Braman )

信頼とは、脆弱でロバストなのものであれば、その矛盾性ゆえに、存在などしないのではないの か?そのことを明確に打ち出したのが、ヒュームだ。ディヴィッド・ヒュームによると、ゲー ムの規則がそれなりに遵守されていなければ、「信頼」が存在することはない。つ まり、ゴミ出しルールの遵守や、公共の場でのゴミ(塵)がゴミ箱に投函されているいる状態は、コミュニティに参加する人たちの間に、お互いに裏切ることの ない「信頼」が形成されている状態なのであろう(→「コモンズの悲劇」 「情報社会における信頼について」)。

なお信頼(trust)すなわちトラストには、信託という訳語もある(→「デフォルト宣言時代の医療者-患者関係」)。

| "In a social context, trust has several connotations. Definitions of trust[1][2] typically refer to a situation characterized by the following aspects: One party (trustor) is willing to rely on the actions of another party (trustee); the situation is directed to the future. In addition, the trustor (voluntarily or forcedly) abandons control over the actions performed by the trustee. As a consequence, the trustor is uncertain about the outcome of the other's actions; they can only develop and evaluate expectations. The uncertainty involves the risk of failure or harm to the trustor if the trustee will not behave as desired."- Trust (social science). [1]Mayer, R.C.; Davis, J.H.; Schoorman, F.D. (1995). "An integrative model of organizational trust". Academy of Management Review. 20 (3): 709–734. [2]Bamberger, Walter (2010). "Interpersonal Trust – Attempt of a Definition". Scientific report, Technische Universität München. | 社会的な文脈では、信頼はいくつかの意味合いを持つ。信頼の定義[1]

[2]は、一般的に次のような側面を特徴とする状況を指している。ある当事者(委託者)は別の当事者(受託者)の行動に頼ることを望んでおり、状況は将来

に向けられたものである。さらに、委託者は(自発的または強制的に)受託者が行う行為に対する支配を放棄している。結果として、委託者は他者の行動の結果

について不確実であり、期待を膨らませ評価することしかできない。この不確実性には、受託者が希望通りに行動しない場合、受託者が失敗したり損害を受けた

りするリスクが含まれる。 |

| Trust

is the willingness of one party (the trustor) to become vulnerable to

another party (the trustee) on the presumption that the trustee will

act in ways that benefit the trustor.[1][2][3][4] In addition, the

trustor does not have control over the actions of the trustee.[1]

Scholars distinguish between generalized trust (also known as social

trust), which is the extension of trust to a relatively large circle of

unfamiliar others, and particularized trust, which is contingent on a

specific situation or a specific relationship.[1] As the trustor is uncertain about the outcome of the trustee's actions, the trustor can only develop and evaluate expectations. Such expectations are formed with a view to the motivations of the trustee, dependent on their characteristics, the situation, and their interaction.[5] The uncertainty stems from the risk of failure or harm to the trustor if the trustee does not behave as desired. In the social sciences, the subtleties of trust are a subject of ongoing research. In sociology and psychology, the degree to which one party trusts another is a measure of belief in the honesty, fairness, or benevolence of another party. The term "confidence" is more appropriate for a belief in the competence of the other party. A failure in trust may be forgiven more easily if it is interpreted as a failure of competence rather than a lack of benevolence or honesty.[6] In economics, trust is often conceptualized as reliability in transactions. In all cases, trust is a heuristic decision rule, allowing the human to deal with complexities that would require unrealistic effort in rational reasoning.[7] |

信頼とは、ある当事者(委託者)が、他の当事者(受託者)に対して、受

託者が委託者の利益になるように行動することを前提に、弱者になろうとする意思のことである。学者たちは、一般化された信頼(社会的信頼ともいう)と、特

定の状況や関係に依存する特定化された信頼とを区別している。 信頼の委託者は信頼の受託者の行動の結果について不確実であるため、期待を膨らませ評価することしかできない。このような期待は、受託者の特性、状況、相 互作用に依存する受託者の動機を視野に入れて形成される。不確実性は、受託者が希望通りに行動しない場合に、受託者が失敗したり損害を受けたりするリスク から生じている。 社会科学の分野では、信頼に関する微妙な問題が現在も研究されている。社会学や心理学では、ある当事者が他者を信頼する程度は、他者の誠実さ、公正さ、ま たは博愛に対する信念の尺度であるとされる。信頼」という言葉は、相手の能力を信じるという意味でより適切である。経済学では、信頼は取引における信頼性 として概念化されることが多い。いずれの場合も、信頼は発見的な意思決定ルールであり、合理的な推論では非現実的な努力を必要とする複雑な事態に人間が対 処することを可能にしている。 |

| Philosophy Whilst many philosophers have written about different forms of trust, most would agree interpersonal trust is the foundation on which these forms can be modeled.[69] For an act to be classed as an expression of trust, it must not betray the expectations of the trustee. In this sense, some philosophers such as Lagerspetz argue that trust is a kind of reliance, though not merely reliance.[70] Gambetta argued it is the inherent belief that others generally have good intentions which is the foundation for our reliance on them.[71] Philosophers such as Annette Baier have contended this view, establishing a difference between trust and reliance by saying that trust can be betrayed, whilst reliance can only be disappointed (Baier 1986, 235).[72] Carolyn McLeod explains Baier's argument by giving the following examples: we can rely on our clock to give the time, but we do not feel betrayed when it breaks, thus, we cannot say that we trusted it; we are not trusting when we are suspicious of the other person, because this is in fact an expression of distrust (McLeod 2006).[69] The violation of trust warrants this sense of betrayal.[73] Thus, trust is different from reliance in the sense that a trustor accepts the risk of being betrayed. Karen Jones proposed that there is an emotional aspect to trust, an element of optimism[74] that the trustee will do the right thing by the trustor, also described as affective trust.[75] Though, in some circumstances, we trust others even without the optimistic expectation, instead hoping the mere recognition that the person is being trusted in itself will prompt the favorable action. This is known as therapeutic trust[76][77] and gives both the trustee a reason to be trustworthy, and the trustor a reason to believe they are trustworthy. In these situations, the sense of betrayal upon violation of trust is commonly warranted. The definition of trust as a belief in something or a confident expectation about something[78] eliminates the notion of risk, because it does not include whether the expectation or belief is favorable or unfavorable. For example, to have an expectation of a friend arriving to dinner late because she has habitually arrived late for the last fifteen years, is a confident expectation (whether or not we agree with her annoying late arrivals). The trust is not about what we wish for, but rather it is in the consistency of the data of our habits. As a result, there is no risk or sense of betrayal because the data now exists as collective knowledge. Faulkner[75] contrasts such predictive trust with aforementioned affective trust, proposing predictive trust may only warrant disappointment as a consequence of an inaccurate prediction, not betrayal. |

哲学における信頼 多くの哲学者が信頼の様々な形態について書いているが、ほとんどの人が対人信頼がこれらの形態がモデル化されるための基礎であることに同意するだろう [69]。この意味において、ラガーペッツのような一部の哲学者は信頼は一種の信頼であると論じているが、単なる信頼ではない[70] ガンベッタは他者が一般的に善意を持っているという固有の信念こそが我々が彼らに信頼するための基礎であると論じている[71] アネット・バイアのような哲学者はこの見解を主張し、信頼は裏切られることがあるが、信頼は失望するだけだと言って信頼と信頼の間の差異を示してきた (Baier 1986, 235).............61 [72] Carolyn McLeodは次のような例を挙げてBaierの議論を説明している:時間を教えてくれる時計に頼ることができるが、それが壊れても裏切られたと感じな い、したがってそれを信頼していたとは言えない、相手を疑っているときは信頼しているとは言えない、これは実際には不信の表現だからだ(McLeod 2006)[69] 信頼の侵害はこの裏切りという意味を持つ。 73] 従って信頼者は裏切られるという危険を受け入れるという意味で、信頼と信頼は異なるものであると言える。 カレン・ジョーンズは信頼には感情的な側面があり、受託者が受託者に対して正しいことをするという楽観的な要素[74]があり、感情的信頼とも表現される [75]と提案している。しかし状況によっては楽観的期待がなくても相手を信頼し、代わりにその人が信頼されているという認識自体が好ましい行動を促して くれると期待している。これは治療的信頼[76][77]として知られ,被信託者には信頼される理由があり,信頼者には自分が信頼されると信じる理由があ る。このような状況では、信頼を裏切られたときの裏切りの感覚は一般的に正当化される。 信頼とは何かに対する信念、あるいは何かに対する確信に満ちた期待である[78]と定義することで、期待や信念が有利か不利かを含まないため、リスクとい う概念が排除される。例えば、友人が夕食に遅れてくることを期待するのは、彼女が過去15年間習慣的に遅刻してきたからであり、これは確信に満ちた期待で ある(彼女の迷惑な遅刻に同意するかどうかは別として)。信頼とは、何を願うかではなく、習慣というデータの整合性にあるのだ。その結果,データが集合知 として存在するため,リスクや裏切られた感覚はない.フォークナー[75]はこのような予測的信頼と前述の情緒的信頼を対比させ、予測的信頼は裏切りでは なく、不正確な予測の結果として失望を保証するだけかもしれないと提案している。 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Trust_(social_science) |

https://www.deepl.com/ja/translator |

このページは、科研の特設分野研究「情報社会におけ

るトラスト」

(平成29年度〜令和元年)の分析から始まった(→「情報社会にお

ける信頼について」)。

「情報通信分野の急速な進展により、コンピュータや

センサなどからネットワークを介して

大量のセンシング情報が生成され、ビッグデータとしてクラウドなどのサイバー空間に蓄積

されるようになった。実空間の人やモノがそれらを複合的に活用することで、人々の日常生

活、社会経済活動、教育研究活動、行政活動などに資する新たなサービスが

創出され、多数

の人々がそれらを社会インフラとして利用する新しい情報社会が到来し

つつある。/

このような情報社会が健全に発展するには、情報通信のユビキタス性(→「教育と研究の融合化 」)を阻害することなく

トラスト(信頼関係)を確保することが重要になってくる[日本学術振興会 2018](→これはナカモト・サトシの「ビットコイン論文」の趣旨からみれば、完全に愚かで何もわかっていない妄言である)。昔から我

々の社会では人と人と

のつながりが、組織、市場、社会へと広がり、信頼関係が構築されてきた。しかし、それだ

けでは顔の見えないネット越しの社会における信頼関係の構築には十分でなく、セキュリテ

ィやプライバシーにも関わる様々な社会的問題が生じている。/

多様な利害関係者が存在する情報社会におけるトラストの確保は容易ではない。人、組

織、

サービス、システムなどの構成要素の間で、誰(あるいは、どれ)が何をどの程度信頼する

のかといったトラストの前提条件がしばしば曖昧である。個々の構成要素からみて、あるい

は総体として、どのようなトラストが実現されているのかが明らかでないことも多い。ト

ラ

ストの客観的な評価尺度や評価法、多様な制約条件のもとでトラストを適切に設計し実現す

る手法、また、対象となるサービスやシステムの信頼性を担保する社会

的な取組の強化も確

立していない。/

また、製造、農耕、商取引、金融、物流、交通、観光、福祉、医療、教育、防災、省エネ、

環境改善など社会のあらゆる分野において、人やモノから得られる様々な情報を複合的に利

用できればできるほど、より高度なサービスが提供できる反面、秘密保持やプライバ

シー保

護がより困難になる。トラストに応じて個人情報や営業秘密、知的財産を含む様々な情報の

開示範囲や詳細度を適切に設定するには、どのような法制度や規範が必要なのか、倫理や道

徳の観点から考えるべきことは何か、技術やシステム、サービス、ビジネスモデルなどとの

整合性をどのように担保するかなどの問題も存在する。/

本特設分野は、現代社会におけるトラストに関して多面的に研究する分野である 」出典:https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/data/h31/h31koubo.pdf

.

The Artist's Daughters on the Way to School

(Die Kinder des Künstlers auf dem Weg zur Schule), 1851 Gustav

Adolph Hennig, 1797-1869 painting.

リンク

●文献:信頼を考える : リヴァイアサンから人工知能まで / 小山虎編著、勁草書房、2018年の論文一覧

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆