欲望の人類学

Anthropology of Desire

池 田光穂・井上大介

☆欲

望(Desire)とは、

「何か、あるいは誰かが何かを欲する感情のことである。「欲しい」「願いたい」「切望する」「渇望する」といった感情に似ている。欲望は、そ

れを実現しようとする行動と密接に関連している。通常、人々は、自分を幸せにしたり、喜びをもたらしたりするものを欲する[1]。」[1]Pettit,

Philip. "Desire - Routledge Encyclopedia of Philosophy".

www.rep.routledge.com.

☆ 言語は欲望の話となるといつも「解明」に失敗してしまうということである——ジュディス・バトラー(2001:106)

☆「現在、さまざまな種類の地政学的ずらし 〔移民、移動、排除〕が存在する文脈のなかで、「回帰への不可能な欲望」について語るのは、どういう意味をもつ のだろう。欲望には社会的あるいは文化的無意識はあるのだろうか、そして欲望が政治的次元を獲得するときに 重要なはたらきをする人種的・ジェンダー的想像界の複雑なからみあいを、わたしたちはどのように記述すべきなのだろうか」——ジュディス・バトラー(2001:134)

★

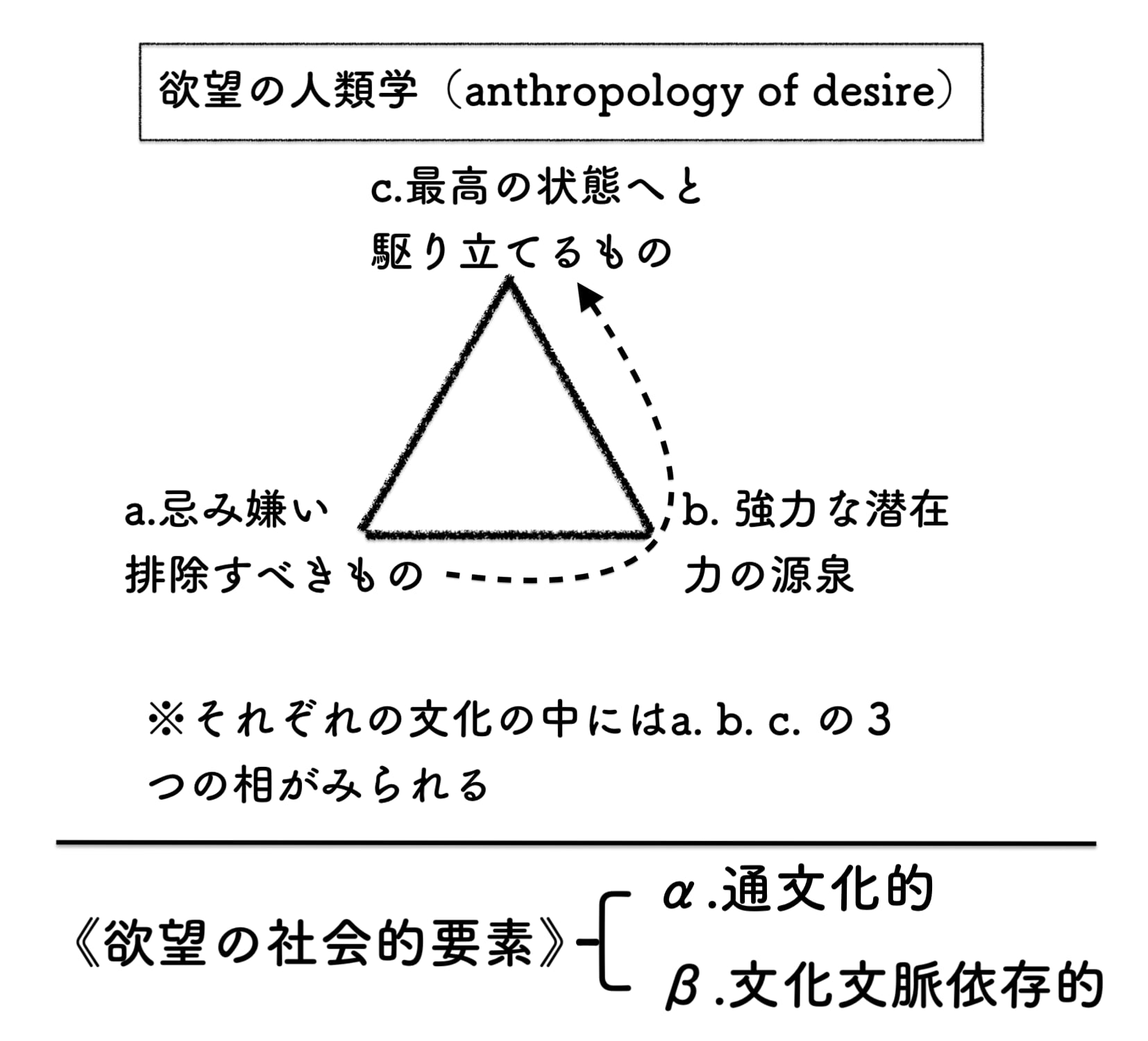

哲学では、欲

望(Desire)は 繰り返し登場する哲学的問題として認識されている。欲望は、(1)人間を人間としての最高の状態や意識へと駆り立てるもの、あるいは(2)排除すべきもの、あるいは(3)強力な潜在力の源[つまり抗することができない内的な力]な

ど、さまざまな解釈がされている。

プラトンの『共和国』では、ソクラテスは、より高い理想のために個人の欲望は先送りすべきだと主張した。同様に、仏教の教えでは、欲望の最も強力な形態で

ある「渇望」は、すべての苦悩の原因であると考えられており、より大きな幸福(涅槃)を得るためには排除すべきものであるとされている。解脱への道を進む

間、修行者は巧みな目的のために「欲望を生む」よう勧められている(→「欲望

の哲学」)。

で は、欲望の人類学(Anthropology of Desire)と はなにか?——欲望の人類学とは、その最初の定義としては、欲望現象の人類普遍性の部分に光をあてて、欲望システムが派生する文化的社会的機能や構造を明 らかにすることである。そして、もうひとつは、欲望の初発点は人類共通なものではあるが、欲望そのものの様式や、欲望の発生やそのマネージメントに対する 文化固有のあり方を民族誌的に明らかにすることである。後者の場合は、その社会での言語や文化概念をつかった、一種のフォークサイコロジー(民俗心理学/ 心の仕組みに関するローカルな文化的説明)を記述することが、その仕事の中心になる。

そ れには、2つのアプローチがある。1)人間には「欲望」という普遍的な属性あるいは情動行動というものがあり、その様態を、人類学的に理論的に分析する方法。もうひとつ は、2)「欲望」といってもそれは西洋思想における「欲 望」に過ぎないので、通文化的な共通項と相違点をもつ《欲望》を明らかにするために、文化的文脈や歴史的文脈における《欲望》を民族誌的に記述して、通文化的な共通項と相違点を整理して、文 化的文脈や歴史的文脈における《欲望》の有様を、学術的に記載し、かつ、適切な解釈を 与える、というものである。

| Article Summary If an agent is to be moved to action, then two requirements have to be fulfilled: first, the agent must possess beliefs about the way things actually are, about the actions possible given the way things are, and about the likely effects of those actions on how things are; and, second, the agent must have or form desires to change the way things are by resorting to this or that course of action. The beliefs tell the agent about how things are and about how they can be altered; the desires attract the agent to how things are not but can be made to be. This rough sketch of beliefs and desires is widely endorsed in contemporary philosophy; it derives in many ways from the seminal work of the eighteenth century Scottish philosopher David Hume. The striking thing about it, from the point of view of desire, is that it characterizes desire by the job desire does in collaborating with belief and thereby generating action: it characterizes desire by function, not by the presence of any particular feeling. The account raises a host of questions. Is desire an entirely different sort of state from belief, for example, and from belief-related states like habits of inference? Does desire have to answer to the considerations of evidence and truth that are relevant to belief and inference? How does desire relate to preference and choice? And how does desire relate to the values that we ascribe to different courses of action and that influence us in what we do? |

記事の概要 エージェントが行動に 移るには、2つの要件が満たされなければならない。1つ目は、エージェントが、物事の現状、その現状 において可能な行動、およびそれらの行動が物事に及ぼす可能性のある影響について、信念を持っていること。2つ目は、エージェントが、この行動またはその行 動によって物事を変化させたいという欲求を持っている、または形成していること。信念は、エージェントに「物事がどうであるか」 と「物事をどう変えることができるか」を伝える。欲望は、エージェントを「物事がどうではない が、どうすることができるか」に引き付ける。 信念と欲求に関するこの大まかな説明は、現代哲学で広く支持されている。これは、18 世紀のスコットランドの哲学者、デヴィッド・ヒュームの 画期的な著作に多くの点で由来している。欲求の観点から見てこの説明の顕著な点は、欲求を、信念と協力して行動を生み出すという欲求の役割によって特徴づ けていることだ。つまり、特定の感情の存在によってではなく、機能によって欲求を特徴づけている。この説明は、多くの疑問を投げかける。例えば、欲望は、 信念や、推論の習慣のような信念に関連する状態とはまったく異なる種類の状態なのだろうか?欲望は、信念や推論に関連する証拠や真実の考慮事項に対応しな ければならないのか?欲望は、好みや選択とどのように関連しているのか?そして、欲望は、私たちがさまざまな行動に割り当てる、私たちの行動に影響を与え る価値観とどのように関連しているのか?、と。 |

| Pettit, Philip. "Desire

- Routledge Encyclopedia of Philosophy". |

このつづきは「欲望」

へ |

★HRAF-

the Human Relations Area Files (HRAF)

に登場する Desire

| Generalized

Reciprocity Generalized reciprocity refers to a type of exchange of goods and/or services where the giver and the recipient do not keep an exact ledger of value or stipulate the amount or duration of return. It is expected that the exchange will balance itself over time. Examples of this include kinship, friendship and close neighborly relationships where tokens, hospitality, or other helpful actions are exchanged back and forth over time when desired or necessary. For example, you may buy a coffee for a friend one day, with the expectation that at some point in the future, they will do the same for you. Or, perhaps instead they decide to buy you dinner or help you move in to your new home. These small tokens are indicators that you wish to have a prolonged relationship and are not systematically tallied. Similarly, sharing a tray of freshly baked cookies in a communal area at school or work for anyone to enjoy would constitute this type of reciprocity, as would a hunter-gatherer sharing their meat with the entire camp. A “pure gift”, to quote anthropologist Malinowski, would be one where the giver expects nothing in return and to request it would be considered socially unacceptable; for example, charitable donations. |

一般化された互恵 一般化された互恵とは、与える側と受け取る側が、その価値を正確に記録したり、見返りの金額や期間を規定したりしない、商品やサービスの交換の一種を指し ます。この交換は、時間の経過とともに均衡が保たれることが期待されます。その例としては、親族関係、友人関係、親しい隣人関係などが挙げられます。これ らの関係では、必要に応じて、または欲望に応じて、ささやかな贈り 物、もてなし、その他の助け合いが、時間の経過とともに相互に交換されます。例えば、ある日友人にコーヒーを買ってあげた場合、将来のどこかで相手が同じ ことをしてくれることを期待する。または、代わりに相手が夕食を奢ってくれたり、新しい家に引っ越すのを手伝ってくれるかもしれない。これらの小さな贈り 物は、長期的な関係を望んでいることを示すもので、体系的に記録されることはない。同様に、学校や職場の共有スペースで、誰にでも楽しめるように焼きたて のクッキーのトレーを共有することも、このタイプの相互扶助に該当する。狩猟採集民がキャンプ全体で肉を共有することも同様だ。 人類学者のマリノフスキーの言葉を借りれば、「純粋な贈り物」とは、贈り手が何も見返りを期待せず、それを要求することは社会的に受け入れられないものと されるもの。例えば、慈善寄付などがこれに該当する。 |

| https://hraf.yale.edu/teach-ehraf/reciprocity-exchange-the-kula-ring/ |

★ 欲望をドライブする資本主義との関係は?

| 資本主義 |

資本主義(英語ウィキペディア)は、生産手段の私的所有を基盤とする経

済システムである。これは一般的に、利益の道徳的許容性、自由貿易、資本の蓄積、自発的な交換、賃金労働な

どを含むものと解釈されている。現代の資本主義は、16世紀から18世紀にかけてイギリスで農業社会から発展し、ヨーロッパ各地で重商主義的実践を経て形

成された。18世紀の産業革命は、工場と複雑な分業を特徴とする資本主義を主要な生産方法として確立した。その出現、進化、普及は、広範な研究と議論の対

象となっている。多少、日本語ウィキペディアでは「資本主義または資本制は、

貿易と産業が、国政よりも営利目的の個人的所有者たちによって制御されている経済的・政治的システム。特に近現代の資本主義の根幹は、自由資本主義・リベ

ラルキャピタリズムと呼ばれており、資本主義を肯定・擁護・推進する思想や主張は、普通は自由主義とされる。資本主義に基づく社会は「資本主義社会」「市

民社会」「近代社会」「ブルジョア社会」などと呼ばれる」とある。 |

| 産業資本主義

(Industrial capitalism) |

産業資本(さ んぎょうしほん、industrial

capital、ドイツ語: industrielles

Kapital)とは、18世紀後半から19世紀前半にかけての産業革命の結果成立した資本主義的生産の基軸となる資本形態のことであり、主たる資産が産

業設備である資本のこと、また、産業とくに工業を基盤とする営利企業のことをいう[1]。製造業や鉱業、物流業などにおける資本がそれにあたり、その流通

過程より利潤を獲得する。産業資本は、近代に独自の資本形態である[2]。 |

| 資本主義はなにを生産したか |

「生産様式(mode of production)」

とはマルクス主義経済 学の中心的概念の一つで

あり、人間の財貨の生産の様相(モード)のことである。資本主義は、古典派経済学ならびにマルクス主義では、G—W—G'

すなわち(貨幣)—(商品)—(貨幣)'

すなわち資本=貨幣を増殖するプロセスのことである。では、表題にあるように「資本主義」は何を生み出したのか、という問いをたててみよう。多くの人た

ちの資本主義の理解のように、資本主義は、資本家が生産手段の所有とその利用を通して、資本を投下して、新たな財(価値)を得ることである。つまり、資本

主義は、財または富を生むというのが、西洋世界の常識的な理解である。しかし、人類学者マイケル・タウシグは、

南米における資本主義に包摂されつつある最周辺部の農民や鉱山労働者たちの悪魔信仰に着目し、それを分析することとを通して、彼らの認識においては、資本

主義は(西洋先進地域の人々の認識と根本的に異なり)貧困、病気、死をもたらす(=再生産)するに他ならないものであることを認識している。 |

| 消費

(Consumption) |

経済学における消費(Consumption)

とは、現在の欲求や欲望を満たすために資源を使うことを指す[1]。将来の収入を得るために支出する投資とは対照的である[2]。消費は経済学の主要な概

念であり、他の多くの社会科学でも研究されている。

経済学者の異なる学派は、消費を異なるように定義している。主流派の経済学者によれば、個人が新たに生産した財やサービスをすぐに使用するために最終的に

購入することのみが消費であり、それ以外の支出、個別主義では固定投資、中間消費、政府支出は別のカテゴリーに分類される(消費者選択を参照)。他の経済

学者は、消費をより広義に定義し、財・サービスの設計、生産、マーケティングを伴わない全ての経済活動の総体(例えば、財・サービスの選択、採用、使用、

廃棄、リサイクル)としている[3]。

経済学者は、消費関数でモデル化された消費と所得の関係に個別主義的な関心を寄せている。同様の現実主義的構造観は消費理論にも見出すことができ、フィッ

シャー的時間間選択の枠組みを消費関数の現実的構造として捉えている。帰納的構造実在論に具現化された構造の受動的戦略とは異なり、経済学者は介入下での

不変性の観点から構造を定義する[4]。 |

☆

【Monica への質問】欲望の人類学という研究した学者はいますか?

| 推論プロセス ・まず、「欲望の人類学」というキーワードから関連する学者を探す必要があります。人類学の中でも欲望に焦点を当てた研究は、文化人類学や社会人類学の分 野 で行われている可能性が高いです。 ・次に、有名な人類学者の中から欲望をテーマにした研究を行っている人物を思い浮かべます。例えば、アルジュン・アパデュライはグローバリゼーションと消 費 文化の関係を研究しており、欲望と資本主義の関連を論じています。彼の著書『Fear of Small Numbers』や『Modernity at Large』では、現代社会における欲望の形成について言及されています。 ・また、ナオミ・ザックのような哲学者・人類学者も、欲望と倫理の関係を探求しています。彼女の研究は道徳的な欲望の構造を分析するもので、人類学的なア プ ローチを含んでいます。 ・さらに、ピエール・ブルデューは『ディスタンクシオン』などで文化的資本と欲望 の関係を論じており、社会構造が個人の欲望に与える影響を分析しています。 彼の仕事は欲望の人類学的考察に貢献しています。 ・これらの学者の研究を確認し、欲望を主要テーマとして扱っているかどうかを文献調査で裏付けます。また、近年の研究動向を調べるために、学術データベー ス で「anthropology of desire」などのキーワードで検索をかけると、最新の研究者や論文が見つかるかもしれません。 ・ただし、ユーザーが検索機能を有効にしていないた め、現時点での最新情報や特定の学者の詳細な研究内容については言及が難しいです。必要に応じて検索を提 案するか、既存の知識に基づいた回答に留める必要があります。 |

・「ユーザーが検索機能を有効にしていない」ことの改善のために

Monica に問い合わせているが、検索トグルスイッチの場所がわからない。 |

| 1. アルジュン・アパデュライ(Arjun Appadurai) |

|

| 主要著作:『ものの社会的生活』(1986) The Social life of things : commodities in cultural perspective / edited by Arjun Appadurai, Cambridge ; New York : Cambridge University Press , 1988 特徴: 物質文化と欲望の関係性を分析 グローバルな商品流通が地域の欲望構造を変容させる過程を解明 「想像力の社会技術」概念でメディアが欲望を形成するメカニズムを提示 |

|

| 2. ナオミ・ザック(Naomi Zack) |

|

| 研究領域: 人種と欲望の交差点を分析 植民地主義が性的欲望の表象に与えた影響を解明 エスノセクシュアリティの政治経済学 |

|

| 3. ピエール・ブルデュー(Pierre Bourdieu) |

|

| 核心概念: ハビトゥスが欲望の方向性を規定するメカニズム 文化資本の差異化が生み出す「象徴的欲望」 趣味判断における欲望の階層化プロセス |

・ブルデュの著作は、一般には趣味判断についての著作と言われるが、趣

味判断こそが主体に欲望をドライブするので、この人工知能の指摘は間違っていない。 ・ディスタンクシオン ・趣味判断の社会批判 |

| 4. アン・アリソン(Anne Allison) |

|

| 日本研究: カワイイ文化と消費欲望の共進化 オタク文化における「萌え」の欲望経済 高度消費社会における欲望の商品化プロセス |

|

| 5. 新進気鋭の研究者(2010年代以降) |

|

| デジタル人類学の観点から: SNSの「いいね」経済と承認欲望 アルゴリズムが誘導する欲望のパーソナライゼーション 仮想通貨と投機的欲望の新たな様相 |

|

| 方法論的特徴: |

|

| 参与観察による欲望の「実践的生成」過程の記録 物語分析を用いた欲望の文化的スクリプト解読 物質文化の考古学的手法による欲望の歴史的層位の解明 |

|

| 6. 人類精神史 : 宗教・資本主義・Google / 山田仁史著, 筑摩書房 , 2022 . - (筑摩選書, 0243) |

|

| Gott(神)、Geld(お金)、Google(情報)という3つの

「カミ」(3G)と、対応する3つのリアリティ(3R)。本書はこのフレームをもとに、狩猟採集民の時代から情報化社会の現代にいたるまで、人類の精神の

あゆみを考える。そうすることで、人類精神史を貫く原理や転換点が見え、未来へ向かうための座標を獲得することができるだろう。危機の時代に生きる人びと

に向けた、博覧強記の宗教民族学者による最後の書。 |

・神・神格 |

| 第1章 三現実史観 第2章 二種類の宗教 第3章 四つのイズム 第4章 動物からヒトへ 第5章 狩猟採集民の世界観 第6章 定住化と自己家畜化 第7章 農母性と牧父性 第8章 ユーラシア大陸と“軸の時代” 第9章 日本語とコミタートゥス 第10章 未来へ進んでゆくために |

★ ジル・ドゥールーズと資本主義の関係(→「ドゥルーズ=ガタリと資本主義 批判」)

| 1.『アンチ・オイディプス』では欲望の生産

と資本主義の関係が主題化される |

|

| 1. 『アンチ・オイディプス』(1972) [資本主義と精神分析の共犯関係] 資本主義を「脱コード化の過程」として分析: 封建的な身分制度(コード化)を解体(脱コード化)しながら、貨幣という抽象的な再コード化装置を生成 欲望の生産 欲望の生産を抑圧する「抑圧的再領土化」メカニズムを指摘 精神分析を「資本主義的欲望管理装置」と批判: オイディプス・コンプレックスが家族というミクロ権力を通じて資本主義的主体を形成 スキゾ分析(政治経済領域にフロイトのリビドー概念を「投資」のメタファーで分析すること) |

|

| 2.『千のプラトー』では抽象機械や器官なき身体の概念が資本主義批判

にどう関連するか? |

|

| 2. 『千のプラトー』(1980) [抽象機械としての資本主義] 資本主義を「世界を均質化する抽象機械」と規定: あらゆる差異を「交換可能な等価物」に変換する脱地図化的力 例: 労働力の商品化 労働力の商品化が生み出す「器官なき身体」の概念 「捕捉と逃走」のダイナミズム: 資本が常に新たなフローを捕捉(公債、デリバティブ等)しながら、同時に内部から逃走線を生み出す矛盾 |

|

| 3. 『哲学とは何か』(1991) [概念創造としての批判] 資本主義を「無限の負債システム」と再定義: 貨幣が「未来の時間そのものの抵当」となる自己増殖メカニズム 例:現代の金融派生商品が生み出す「仮想的な価値の階層」 |

|

| 特徴的な分析視点 |

|

| 脱領土化/再領土化の弁証法: 資本主義が伝統的共同体を解体(脱領土化)しながら、消費社会という新たな権力構造を構築(再領土化) 「制御社会」論(『追跡』1990): 規律社会から「モジュール化された柔軟な管理」へ移行する現代資本主義の特性を予見 例:アルゴリズムによる行動予測、ポイント制度の普及 |

|

| 現代的意義 | |

| ドゥルーズの資本主義批判は、デジタル監視資本主義や暗号資産の時代に

おいて新たな解釈が可能です。特に「データの商品化」プロセスは、彼の言う「抽象的な等価物への還元」の極致と言えるでしょう。ただし、ドゥルーズ自身は

単純な反資本主義を主張せず、むしろその内在的な脱出線(リゾーム的運動)に可能性を見出していた点が重要です。 |

|

| スキゾ分析 「スキゾ分析の目的は、経済および政治領域におけるリビドー的投資の特異な性質を分析することである。これにより、欲望する主体において、いかにして欲望 が自己の抑圧を欲望させられるかを示すことである。――それゆえ、欲望を社会領域に結びつける回路における死の欲動の役割が生じる。[...]スキゾ分析 は、超越論的であると同時に、唯物論的な分析である。」※Deleuze, Gilles; Guattari, Félix (2009). Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia. Penguin Books. pp. 105, 109. ISBN 978-0-14-310582-4 |

★

ルネ・ジラール『欲望の現象学 :

ロマンティークの虚偽とロマネスクの真実』古田幸男訳, 法政大学出版局 , 2010

ジ

ラールの「欲望の現象学」は次のとおり:AがXを愛する時に、AとXとの間に無媒介的に生じるのではない。Xを愛するBが存在し、AはBを模倣し競争相手

とすることによりXを愛するに至る。Aの欲望はBによって媒介されている。私(A)の欲望は、他者(B)の欲望である。

| 欲望の現象学 : ロマンティークの虚偽とロマネスクの真実 / ルネ・ジラール著 ; 古田幸男訳, 法政大学出版局 , 2010 . - (叢書・ウニベルシタス, 29) | “三角形的”欲望 人間はお互いにとって神である 欲望の変貌 主人と奴隷 「赤」と「黒」 スタンダール、セルバンテス、フロベールにおける技法の諸問題 主人公の苦行精神 マゾヒスムとサディスム プルーストの世界 プルーストとドストイェフスキーにおける技法の諸問題 結び |

| ★欲望・模倣・嫉妬——「媒介者を所有したいという欲望だけではなく、

媒介者の立場を引き受け、模倣による横領によって中間媒介者を消滅させる欲望でもある」 |

ルネ・ジラー

ルの

哲学、ひいては他の学問分野への主な貢献は、欲望の心理学にあった。ジラールは、人間の欲望は、理論心理学の多くが想定していたように、人間の

個性の自然発生的な副産物として生じるのではなく、模倣的、つまり模倣的に機能すると主張した。ジラールは、人間の発達は、ある欲望の対象を自ら欲望する

ことによって望ましいものとして示す欲望のモデルから三角形に進行すると提唱した。私たちはモデルの対象に対するこの欲望を模倣し、それを自分のものとし

て流用するが、ほとんどの場合、この欲望の源が模倣的欲望の三角形を完成させている自分自身とは別の他者から来ていることを認識することはない。このよう

な欲望の流用プロセスには、アイデンティティの形成、知識や社会規範の伝達、物質的な願望などが含まれるが、これらに限定されるものではない。

模倣理論の第二の主要な命題は、人間の起源と人類学に関連する欲望の模倣的性質の帰結を考察することから始まる。欲望の模倣的性質は、社会的学習を通じて

人間の人類学的成功を可能にするが、同時に暴力的エスカレーションの可能性もはらんでいる。主体がある対象を欲するのは、単に他の主体がそれを欲するから

だとすれば、彼らの欲望は同じ対象に収斂することになる。これらの対象が容易に共有できないもの(食物、仲間、縄張り、威信や地位など)であれば、主体は

これらの対象をめぐって擬態的に対立を激化させるに違いない。初期の人類共同体にとって、この暴力の問題に対する最も単純な解決策は、非難と敵意を集団の

一人のメンバーに集中させることだった。そのメンバーは殺され、集団内の対立と敵意の原因だと解釈される。万人対万人という暴力的な対立から、万人対一人

という統一的で平和的な暴力へと変化する。無秩序の元凶として迫害されていた犠牲者は、共同体の秩序と意味の源として崇められるようになり、神とみなされ

るようになる。恣意的な被害者化によって人間共同体を生み出し、可能にするこのプロセスは、模倣理論の中ではスケープゴート・メカニズムと呼ばれている。

やがて、聖書のテクストの中で、このスケープゴート・メカニズムが暴露されることになる。聖書では、神性の位置づけを、迫害する共同体の側ではなく、被害

者の側に置くよう、断固として方向転換しているのである。ジラールは、たとえば『ロムルスとレムス』のような他のすべての神話は、統一された共同体として

まとまるために、その正当性が被害者の有罪に依存している共同体の視点から書かれ、構成されていると主張する。ひとたび被害者の相対的潔白が露呈すれば、

スケープゴート・メカニズムはもはや統一と平和を生み出す手段としては機能しなくなる。従って、キリストの範疇的な道徳的潔白は、聖典の中でスケープゴー

トのメカニズムを明らかにする役割を果たし、今日の私たちの相互作用の中にそのメカニズムが存在し続けていることを見分けることを学ぶことによって、人類

がそれを克服する可能性を可能にするのである」——ルネ・ジラール。 |

★ 欲望と哲学をクロス検索した結果の書籍リスト——どうでもいい本がたくさんがあるが、それもトレンドを知るために参照に

| 欲望の哲学 /

鷲田小彌太著, 講談社 , 1997 |

内容説明 無制限な欲望が人間の本質だ。浪費の技術を習得し、洗練化することで、世紀末を人間らしく生きぬくのだ。窮屈な社会を生きぬくための87の技術。 目次 0 「生きる技術」とは、何を意味するか 1 よく生きるためのキイワード「欲望」 2 無限な欲望をもつのは人間だけだ 3 「節制」はなぜ、美徳であったのか 4 過剰な欲望に最適なシステムと社会 5 情報社会における生きる「技術」とは 6 個人主義時代の快楽と生き方 |

| 欲望の現象学 : 現代思想ノート / 堀川哲著,

三一書房 , 1995 |

内容説明 人間の欲望、エゴイズムとは何か。「欲望論」は人間理解を決定する21世紀の重要なキーワードだ。 目次 序章 現象学のスタイル 第1章 観念論 第2章 情念論 第3章 言語論 第4章 社会論 第5章 同時代精神素描 思想史マップ—文献案内 |

| 性的資本論 : 欲望/剰余享楽/ジェンダー /

山本哲士 [著], 文化科学高等研究院出版局 , 2024 . - (知の新書, capital ; C01 . 資本論 / 山本哲士 [著]

; 1) |

内容説明 “資本”は個々の固有の力である。そして、「資本はシニフィアン」である。経済資本だけが資本ではない。現在世界の経済・政治の根源には「性的資本」の作 用がある。資本の初源的な作用である「性的資本」を、享楽/剰余享楽から問い返し、賃金や商品を欲望する現在社会の本源的な構造を明証化して労働・性別 化・剰余価値を根本から問う。セクシュアリティからのセックスの離床、ジェンダーからのセックスの離床が、欲望の主体化=従体化と経済セックスの産業的 ジェンダー体制を構成している。「性的資本」「エロス的資本」の諸相を明らかにして、性経済、性権力、性言説を考え直し、自己性の自分技術の可能条件を探 る手がかりを見出し、さまざまな“性的なもの”をめぐる事象を本質から考えるツールが示される。マルクス=ラカンの理論からラディカルなフェミニズム理論 の成果を検証。多彩な資本世界の解明がここから初まる。 目次 序として 資本主義/資本/SEXと性的資本 第1節 性的資本の四カテゴリーと、その先へ―イローズ/カプランの論述から 第2節 エロス的資本と魅力的な人のパワー―ハキムによる考察から 第3節 経済セックスと性的資本の“性”政治経済 第4節 性的差異とジェンダー―doing sex/doing gender 第5節 性的資本における享楽と剰余享楽―ラカンとマルクス 結節にかえて 性的資本と感情資本主義/感情専制主義 |

| 生命と欲望と仏教の解脱論 :

古代インドから近代にわたる思想史における / 木村泰賢著, 書肆心水 , 2022 |

内容説明——解脱への道」(甲子社書房, 1928年刊, 縮刷版)

の改題改版復刻 生命のありかたから展開してゆく仏教的自由。近代仏教学の開拓者が仏教的解脱の個性を歴史的に解説する。生命の三相である持続(食欲)、拡大(性欲)、自 由(遊戯欲)から出発し、宗教意識自体を生命活動の本質から考察。全ての宗教が何らかの形で解脱の要求を背景とするものである中で仏教の解説がもつ個性を 明かす。とりわけ大乗仏教へと展開したことの意義を仏教史と他の宗教や思想との対比において示し、そこから見た運命と自由の関係を説く。 目次 第1篇 生命観より解脱問題への進展(生命の本質と人生の意義—特に欲望を出発として;解脱論;禅の種類とその哲学的意義;自力主義と他力主義) 第2篇 原始仏教より大乗仏教へ(原始仏教を終点として主意論の発達;仏教における業観と意志の自由;仏陀の道徳観;大乗的精神;仏教の真如観—特に般若 を中心として) 第3篇 現代生活と仏教(現代の宗教的要求と新大乗仏教;仏教思想と現代の生活;親鸞主義と新大乗運動;生活の根本的基礎;災害とその道徳的意義;運命と 自由) |

| 教育の「不可能性」と向き合う :

優生思想・障害者解放運動・他者への欲望 / 森岡次郎著, 大阪公立大学共同出版会 , 2022 |

博士論文「『他者への欲望』からみた教育の論理 :

障害者解放運動と障害学を経由して」を加筆・修正し、その後に発表した論文の一部を加えたもの JSPS科研費(18K02285)の研究成果の一部 引用・参考文献一覧: p144-160 内容説明・目次 目次 第1章 能力主義と優生思想—すべての人間が存在するための「社会」(能力主義—人間を格付けする思想;相模原障害者殺傷事件 ほか) 第2章 「青い芝の会」の思想と運動—「内なる優生思想」という問題(障害者運動のパラダイムシフト;「青い芝の会」の発足から1970年代まで ほか) 第3章 障害学のディスクール—解放理論の政治的意義と社会構築主義のアポリア(学際的な知の運動としての障害学;障害学における「当事者性」 ほか) 第4章 「新優生学的欲望」と「他者への欲望」—「新優生学」と教育の類縁性と背反(「パーフェクト・ベビー」という夢と現実;優生学小史 ほか) 第5章 「他者への欲望」とレヴィナスの倫理学(レヴィナスの思想形成;レヴィナスのテキスト戦略 ほか) 補論 「障害児童」の保護者との対話から |

| 欲望会議 : 性とポリコレの哲学 / 千葉雅也,

二村ヒトシ, 柴田英里 [著], KADOKAWA , 2021 . - (角川文庫, 22973) |

内容説明 「現代人は、20世紀までの人間から何か深いレベルでの変化を遂げつつあるのではないか?」#MeTooのような新たなフェミニズムの動き、ポルノ表現を めぐる攻防、LGBTへの社会的認識の変化、ペドフィリアの問題ほか。あらゆるものが炎上し続ける世の中で、食欲や金銭欲、物欲などにもまして自分のアイ デンティティや主体性に直結する欲望「性的欲望」をめぐって、哲学者、AV監督、現代美術作家が語り尽くす異色の鼎談! 目次 第1章 傷つきという快楽 第2章 あらゆる人間は変態である 第3章 普通のセックスって何ですか? 第4章 失われた身体を求めて 終章 魂の強さということ 文庫版増補1 “人類の移行期”の欲望論 文庫版増補2 個人と社会のあいだで |

| 使える哲学 :

私たちを駆り立てる五つの欲望はどこから来たのか / 荒谷大輔著, 講談社 , 2021 . - (講談社選書メチエ, 751) |

内容説明 本書は、「富」、「美」、「科学」、「正義」、「私」という誰もが重視して生きている五つの価値が私たちにどんな魔法をかけているのかを解き明かします。 これらは、どの時代、どの場所でも同じだったわけではなく、歴史の中で生み出され、進化してきた魔法なのです。本書は、その魔法を解くために近年の出来事 から出発して、歴史の地層を掘り進め、徐々に深度を下げていく作業を実演します。時間の流れを逆行する新たな哲学史で真の自由を手にしよう! 目次 1 富—「承認」への欲望(二〇一九年:「富」の魔法;一八六七年:マルクスの価値形態論;一七五九年:アダム・スミスの道徳論;一五一七年:プロテスタ ント神学の救済論) 2 美—「尊さ」への欲望(二〇一九年:「美」の消費;一九七九年:「大きな物語の終焉」;一八〇〇年:「芸術」という神話;一五九〇年:「何かよくわか らないもの」の優美=恩寵) 3 科学—「進歩」への欲望(二〇二〇年:「科学」の信仰;一九六二年:クーンの「通常科学」;一五四三〜一六八七年:近代科学の「パラダイム) 4 正義—「権利」への欲望(二〇一七年:「正義」の揺らぎ;一九六二〜七一年:リベラリズムの「理想」;一六九〇年:自然権のゆくえ) 5 私—「ありのまま」への欲望(二〇二〇年:「私」の全肯定;一七八一年:カントの「理性」;一六四一年:デカルトの「コギト」;一九二三年:無意識を 操作する広告技術) 欲望の哲学史から未来へ |

| ヘーゲルの実践哲学構想 : 精神の生成と自律の実現

/ 小井沼広嗣著, 法政大学出版局 , 2021 |

学位論文「イェーナ期ヘーゲルにおける「自律」思想の継承と展開 :

ルソー、カント、フィヒテとの対決を中心として」(法政大学, 2018年度提出) に大幅な加筆・修正を施したもの, 参考文献一覧: 巻末p9-20 序章 意志論と衝動の陶冶 陶冶論と普遍意志の構成 カントとフィヒテにおける自我論と共同主観性の問題 無限性と欲望 否定性を介した《共同主観性》の生成過程 「統覚の統一」から「精神」へ 幸福の問題 道徳的行為主体における悪とその克服 終章 内容説明・目次 内容説明 “精神の生成”の理路を解明する。ルソーが「一般意志」に基づく人民主権という仕方で社会思想として提示し、カントとフィヒテが「実践理性」や「自我」の 原理のもとで哲学的に基礎づけようとした「自律」の概念を、ヘーゲルが「精神」のもとで把握し直そうとしたことの意味と射程を明らかにし、ヘーゲルの「実 践哲学」がもつ可能性を、現代の思想状況のなかで問い直す。 目次 第1部 『イェーナ体系構想3』における意志論と人倫構想(意志論と衝動の陶冶—フィヒテの衝動論との対決を軸として;陶冶論と普遍意志の構成—ルソーの 国家論との対決を軸として) 第2部 『精神現象学』における精神の生成(カントとフィヒテにおける自我論と共同主観性の問題;無限性と欲望—“意識は本質的に自己意識である”という テーゼをめぐって;否定性を介した“共同主観性”の生成過程—「自己意識」章の意識経験をめぐって;「統覚の統一」から「精神」へ—「理性」章におけるカ テゴリーの展開) 第3部 『精神現象学』における道徳性とカント批判(幸福の問題—カントの「最高善」との対決を軸として;道徳的行為主体における悪とその克服—「良心」 論をめぐって) |

| 信仰と想像力の哲学 :

ジョン・デューイとアメリカ哲学の系譜 / 谷川嘉浩著, 勁草書房 , 2021 |

博士論文「ジョン・デューイはどうして宗教哲学者なのか :

アメリカにおける宗教・政治・消費という論点をめぐって」 (京都大学提出) を改稿したもの, 参考文献一覧: 巻末p.ix-xxvi 収録内容 ジョン・デューイはどうして宗教哲学者なのか A Common Faithはなぜそう呼ばれるか 近代アメリカにおける大衆消費社会の生成と構造 リベラリズムは豚を焼くために納屋を焼いてしまった 不安定な覚醒者たちの連帯 介入する部外者たちの重なり合う関心 創造的想像力と自然化されたロマン主義 消費者に自己超越は可能か 画一性のディストピアを超えるための二つの戦略 民主主義へのジェファーソン的「信仰」 知を欲望する、地図を手にする、庭を耕す 内容説明 アメリカを考えることは、「私たち」を考えることだ。デューイという「集合知」を通して、アメリカ知識人の社会批評をたどる。 目次 導入 ジョン・デューイはどうして宗教哲学者なのか 序論 A Common Faithはなぜそう呼ばれるか—共同性、想像力、歴史 第1部 近代アメリカにおける消費・政治・宗教(近代アメリカにおける大衆消費社会の生成と構造;「リベラリズムは豚を焼くために納屋を焼いてしまった」 —リップマンとデューイの先入見論;不安定な覚醒者たちの連帯—憂鬱、科学的方法、レトリック;介入する部外者たちの重なり合う関心—二つの公私概念と公 私の境界設定をめぐって) 第2部 信仰と想像力の哲学(創造的想像力と自然化されたロマン主義—心理学から宗教学へ;消費者に自己超越は可能か—ブーアスティン、デューイ、ニー バー;画一性のディストピアを超えるための二つの戦略—A Common Faithを読むエーリッヒ・フロム;民主主義へのジェファーソン的「信仰」— 政治的疎外、自然権、楽観性) 知を欲望する、地図を手にする、庭を耕す—図書館と現場を行き来する哲学 |

| 欲望の主体 :

ヘーゲルと二〇世紀フランスにおけるポスト・ヘーゲル主義 / ジュディス・バトラー著 ; 大河内泰樹 [ほか] 訳, 堀之内出版 ,

2019 . - (Νύξ叢書, 04) |

[欲望の主体 : ヘーゲルと二〇世紀フランスにおけるポスト・ヘーゲル主義] |

| 「意味」の原理論 / 竹田青嗣著, 講談社 ,

2017 . - (欲望論 / 竹田青嗣著, 第1巻) |

内容説明 2000枚超!一切の哲学原理の総転換!!21世紀、新しい哲学がはじまる!2500年の哲学の歴史を総攬し、かつ刷新する画期的論考!! 目次 第1部 存在と認識(哲学の問い;認識の謎;本体論的解明) 第2部 世界と欲望(欲望相関性;意味 価値 存在;世界の一般構成) |

| 私たちの"感情"と"欲望"は、いかに資本主義に偽造されてるか?

: 新自由主義社会における「感情の構造」 / フレデリック・ロルドン著 ; 杉村昌昭訳, 作品社 , 2016 |

内容説明 今、「怒れる若者たち」に熱狂的に支持される経済学者ロルドン—その“偽造”のメカニズムをスピノザ哲学と社会科学の結合によって解明した最先鋭の資本主 義批判。 目次 序論 社会を動かす“感情”と“欲望”を構造分析する 第1部 再交差—社会科学と哲学の新たな結合(哲学と社会科学は新たな結合に向かうのか?;形式システムからスペクトル・システムへ—スピノザ主義的政治 経済学の道程) 第2部 構造—人間とは感情を持ったロボットである(感情の構造主義のために;経済的危機の感情) 第3部 制度—その正当性と権威とは何か?(正当性は存在しない—スピノザ主義的制度論のための諸要素;制度の力) 第4部 個人—同意と支配、自発的隷属、そして叛乱(自発的隷従は存在しない—同意と支配(スピノザとブルデューの場合);幸せな愚か者たち—反新自由主 義者になるためにもう少し努力せよ!) |

| ジル・ドゥルーズの「アベセデール」 /

ピエール=アンドレ・ブータン監督 ; 國分功一郎監修, KADOKAWA , 2015 |

フランス語音声 ; 日本語字幕付 出演: ジル・ドゥルーズ、クレール・パルネ 日本語字幕監修: 國分功一郎 字幕翻訳: 國分功一郎、千葉雅也、三浦哲哉、角井誠、須藤健太郎、岡嶋隆佑 ドゥルーズの著作邦訳一覧: 解説書p77-78 Disc1: A(動物), B(飲酒), C(教養), D(欲望), E(子ども時代), F(忠実さ). Disc2: G(左派),H(哲学史), I(アイデア), J(喜び), K(カント), L(文学), M(病気). Disc3: N(神経科学), O(オペラ), P(教師), Q(問い), R(抵抗), S(文体), T(テニス), U(一者), V(旅行), W(ウィトゲンシュタイン), X,Y(未知数、言葉にできないもの), Z(ジグザグ) KADOKAWA CGGD-0001-1--CGGD-0001-3 |

| 制御と社会 : 欲望と権力のテクノロジー /

北野圭介著, 人文書院 , 2014 |

内容説明 “コントロール control”を「管理」ではなく「制御」と訳してみること。そのシンプルな試みから圧倒的強度をもって展開される現代世界の徹底的な 読み換え。テクノロジーから人間の意識まで、社会の隅々に浸透し、なお拡大する「制御」という言葉の力を、情報理論から社会、経済、政治、はては脳科学ま でをも果敢に横断し、余すところなく分析する。人文学における凝縮された理論的研究の成果。 目次 「管理社会」と「制御社会」—ログ・オン 第1部 制御の形態分析—スタートアップ・メニュー(制御の三つの形態;制御の動性分析;制御の深度分析) 第2部 経済の制御、政治の制御—アプリケーションno.1(経済のなかの制御から、制御のなかの経済へ;国家を搖動する制御、統治を誘惑する制御;二つ の統治術といくつかの情動) 第3部 存在の制御、制御の存在—アプリケーションno.2(制御と実存、制御のなかの生活世界;制御、偶発性、相互主観性;心の制御、脳の制御) 新しい唯物論と新しい形而上学のあいだ—ログ・オフ |

| 精神分析と人文学 : 問題としての「欲望」 /

UTCP「精神分析と欲望のエステティクス」プログラム編, 東京大学グローバルCOE「共生のための国際哲学教育研究センター」 , 2011 .

- (UTCP booklet, 20) |

著者・訳者: 原和之, パトリック・グイヨマール,

ウラジミール・サファトル, 数森寛子, 佐藤朋子, 澤田哲生, 藤岡俊博, 児島創, 棚瀬宏平 参考文献: 論文末 |

| ルカーチの存在論 : 欲望・他者・自然のトリオロジー

/ 石塚省二著, 東京農業大学出版会 , 2004 |

目次 ルカーチの存在論講座一〇周年—ニーチェ没後一〇〇年、サルトル没後二〇年と現代思想・哲学の行方 存在論を読む—現代哲学の問題状況 ニーチェとは誰か 存在論を読む—ルカーチのニーチェ論 サルトルとは誰か 存在論を読む—ルカーチのサルトル論 ニーチェを読む—『ツァラトゥストラはかく語りき』 存在論を読む—ルカーチのヘーゲル論 サルトルを読む—『存在と無』 存在論を読む—ルカーチのマルクス論〔ほか〕 |

| 健康への欲望と「安らぎ」 : ウェルビカミングの哲学

/ 森下直貴著, 青木書店 , 2003 . - (シリーズ「現代批判の哲学」) |

内容説明 飽くなき欲望に適否の線は引けるのか?「健康」の問い直しを通じて、生命操作と癒しの時代における倫理の“原点”を探る。 目次 序章 「健康」の規準を求めて 第1章 エピクロスと“安らぎ”のパトス 第2章 ベンサムと「消極的な快」 第3章 フロイトと“回復への欲動” 第4章 生命と“自己回復の循環生成” 終章 原点としての“ウェルビカミング” |

| 現代思想との出会い : 他者・欲望・言葉 /

古澤英樹著, 彩流社 , 1996 |

内容説明 近代の知の枠組みを解体し、人間存在のありかたを自己—他者関係を軸にしてとらえた知的探求のこころみ。哲学することを学ぶために—。 目次 1 象徴と文化(文化;文化の存在拘束性;象徴としての悪) 2 欲望と他者(欲望と他者とのかかわり;欲望の弁証法) 3 言葉と他者(言語形成と自己;根源的他者と象徴的他者) 4 死と詩(死へかかわる存在;死と詩的言語;詩的言語と想像力) |

| 「自分」を生きるための思想入門 / 竹田青嗣著, 筑摩書房 , 2005 . - (ちくま文庫, [た-32-3]) | 『「自分」を生きるための思想入門人生は欲望ゲームの舞台である』とし

て1992年に芸文社より刊行されたもの。哲学は、生きることが苦しくなったときに役に立つ。それはまた、自分と他人、自分と社会の関係を深く了解するた

めの“技術”でもある。こうした観点から、「私」とは何か、「他者」とはどういう存在か、「世界」とは何か、「死」をどう受け止めればいいのかといった、

人が生きていく上で深く考える理由のある問題を、平易な言葉で論じていく。「自分」をよりよく生かすためのヒントに満ちた思想入門である。 第1章 「私」という存在—人はなぜ「私」にこだわるのか 第2章 「他者」という存在—なぜ他人は「私」を脅かすのか 第3章 自己と欲望—人生は欲望ゲームの舞台である 第4章 恋愛における欲望—男女のかかわりとエロティシズム 第5章 「私」と世界—人はこの世界とどうかかわっていくのか 第6章 生と死のあいだ—死をどう受け止めるかが生の姿勢を決める |

☆

| アウトライン 本研究課題「資本主義と依存症:現代メキシコ 社会の人類学的分析」は、《欲望の人類 学》という新しい学問的提案のもとで、現代メキシコ社会の生活を民族誌的に描写するプロ ジェクトである。調査される個別課題としては、(a)ドラッグや嗜好品の市場、(b)スマート 端末を利用したソーシャルメディア、(c)貨幣の増殖を謳う利殖や信仰、という欲 望の形成を 促す3つの社会領域に着目する。 具体的には、(a')シェインバウム大統領政権下(2024-2030)に おける麻薬および治安対策さ らには大麻使用の合法化(2020)による依存症の増減や薬物対策の現状、(b')スマートメディア の利用や同メディアへの没頭などについての語り、(c')ネット詐欺を含む投機詐欺や信仰を 通して貨幣の増殖を謳う宗教や呪術実践などの情報を収集する。それらを総合して、メキシ コ社会に蠢く欲望にまつわる、通文化的および文化文脈依存的《欲望の社会的要素》から 成る記述について民族誌的リアリズム手法を通して描く手法を開発する。 |

|

| 1.1 依存症の解明という喫緊の課題 現在、世界中で依存症に関連する問題が喫緊の社会的課題として注視されている。同種 の問題の代表格はドラッグ(違法薬物)への依存症であるが、そのような薬物依存以外にも、 酒や煙草、過剰な食物摂取や購買活動、それらを助長するスマートメディアやそれへの依存、 ゲーム、ギャンブル、ポルノなど幅広い消費を前提とした依存現象(addiction / dependence) がグローバルに拡散するに至っている(DSM-5; ICD-11にも収載)。現在、非合法に商品化され たドラッグなどが、ただ快楽や興奮のために取引され、商品の品質や安全が保証されるもこ となく、過剰投与や有毒異物混入などで、多くの利用者が生命の危険にさらされている。違 法性ゆえに、課税対象ともならず、生活苦に苦しむ労働者階級における現実逃避のツールと して、健康被害という代償を伴いながら接種されている。また犯罪集団がその資金調達のた め、そのような非合法的薬物の製造と流通に従事し、危機的な社会問題としてその影響が危 惧されていることは周知のとおりである(OAS 2021)。また、酒やたばこのような合法的物質 をめぐる依存症、過食症や浪費にみられる過剰な消費行動なども、生存のための必要性とは 対極の社会的、文化的欲求に依拠した動向として理解できよう。そして、そのような動向が、 デジタル資本主義によってさらに加速度を増していることも事実である。メキシコにおいて もZ世代を中心に、デジタル資本主義化の進展が様々な消費行動における依存症的傾向を拡 大しつつある。また、現在のメキシコ社会においては、都市のスラム街を中心に、サンタ・ ムエルテ信仰とよばれる死の象徴カルトが拡大の途にある。そこでは、カトリック教会から 排除されてきた性的マイノリティをはじめ、貧困層、マフィアや麻薬中毒者、犯罪者などが、 倫理的規範を逸脱したような願いの成就―例え ば犯罪の成就など―などを目的として実践され ている。 |

|

| 1.2 資本主義の成熟と欲望の人類学 マイケル・タウシグは人類学の主要な関心事 が資本主義的西洋文化を批判 することであると し、世界資本主義経済の周辺部に暮らす人々に おける反資本主義的認識を解釈ではなく発見す ることだと指摘する(Taussig1980)。本研究構 想では、全世界で問題になっている陶酔や興奮 を齎すドラッグ、自己アイデンティティの鏡と してのソーシャルメディア、貨幣や経済的成功を謳う宗教的あるいは呪術的手段へののめり 込みを《欲望》という一般的名詞で表象する。資本主義体制がもつ流通物に与える文化的意 味づけつまり商品フェティシズムと、文化的に共有されうる過剰な必要性つまり依存状態の 恒常化と結びつけられた商品(=薬物・貨幣・仮想現実・呪物)利用とそれによって生起す る私たち自身の身体感覚との関連について仔細な民族誌的記述と表現方法(=民族誌的リア リズム)が必要だという暫定的結論に至った(Lewis 1959,1961)。 このような理論的フレームワークをここでは《欲望の人類学》[anthropology of desire]と名 付けることができる。さてプラトン「共和国」や仏典「スッタニパータ」あるいは「理趣経」 さらにはヒューム、カントを経由して精神分析のフロイトやラカンまで欲望にはさまざまな 解釈が存在する。しかしそれらを概観すると、基本的には、忌み嫌い排除すべきもの、魅了 される潜在的な力、そして快楽を提供する最終目標などの三相のロジックがみられる。そし てそれぞれの思想やイデオロギーの中で欲望はこのひとつあるいは複数の価値がハイライト される。例えばスキゾ分析のドゥルーズ=ガタリ(2006, 2010)では欲望はb.の生産的な力と解 釈されるが、封建制がもつ「身分」という欲望を資本制の到来が今度は「貨幣」という再コ ード化を通して我々の欲望が別の価値を通して再管理されていくという。このような欲望観 にはc.の最高の状態が社会的理想として想定されているが、実際には資本制における貨幣の 意味づけ、すなわち忌み嫌われると同時に羨望の的となるという貨幣の両義性を説明するこ とが可能になる。 ただし、スキゾ分析が万能かというと必ずしもそうではなかろう。古くはマリノフスキー がトロブリアンドの事象で検証したように、彼らがンデンブ社会にオイディプスコンプレッ クスが存在するか否かを検証する必要があった。それゆえ我々も資本制という欲望装置とい う社会的要素の当該社会における役割や構造的位置づけについては、α.通文化的現象なの か、β.文化文脈依存的あるのかを検討しなければならない。 |

|

| 我々は、本研究のフィールドとしてメキシコを選択した。その理由は、メ

キシコが、世界

有数のドラッグカルテルの拠点であるとともに、制度的革命党のもとで資本主義が推進され

てきたのみならず1994年以降ネオリベラル経済政策をもって進んできたからである。それに

はメキシコ以上にドラッグ依存症が問題になっている隣接のアメリカの存在がある。麻薬カ

ルテルは資本主義体制のなかで、病理的存在とされているが、現実には、ある面からみれば、

今や国家経済という資本主義体制を様々な点において下支えする役割の一部を担う存在であ

るといっても過言ではない。ある研究(Fernández-Velázque 2018)の推計によると、2023年

現在、麻薬カルテルで働く人々は17万5000人に上るとされている。

このような社会状況のもとで資本主義と依存症の蔓延に、どのような相互関係が存在、そ

の特徴どのようなものなのか、依存症対策の医療や保健教育の現場のなかで医学言説がどの

ように機能しているのか、おなじく世界的な蔓延状態を引き起こしたティーンエイジャーを

中心としたスマホ依存はドラッグ依存と果たして関係があるのかないのか、さらには、ドラ

ッグカルチャーが生み出した芸能としてのナルコ・コリード音楽やカルテルの関係者のあい

だで急速に普及したサンタ・ムエルテ信仰の中に、ドラッグへの陶酔やドラッグ戦争におけ

る死のイメージがどのように主題化されているのか、などの解明が求められる。 |

|

| 本研究で主題化されるのは、(A)資本主義を前提とするメキシコ社会に

おいてドラッグを

はじめとする欲望や依存と連動する消費活動の現状がいかなるものであり、欲望、消費、依

存がどのような解釈がなされているのか?そこでの政府や企業などの取り組みはいかなるも

のか? (B)スマートメディアや薬物などは、人々の欲望を充足する身体装置として表現され、

依存症的傾向と連動して語られる場合が多いが、果たしてそれは妥当な解釈であるのか、メ

キシコ社会の構成員は、インターネットやスマートフォンの使用、それによる消費行動にお

いてどのような特徴を有しているのか?またそれらの行為に対する解釈や、ドラッグなど薬

物依存に対する態度や考え方にどのような特徴があるのか?(C)薬物は直接身体に働きかけ

依存を引き起こす物質であるが、スマートメディアや宗教は、人間と人間、人間と聖性との

コミュニケーションを成立させるとともに、人々を依存状態にシフトさせる特徴を併せ持っ

ているが、そこにはどのようなメカニズムが存在するのか?資本主義を前提とした通信技術

や宗教実践になんらかの共通項が存在しうるであろうか?

依存症に関するテーマは心理学などの分野において脱文化的に、脳科学とマッチングした

研究が目指されてきた(Robinson and Berridge 1993,2000)。欲望と資本制に関する思想的かつ

哲学的研究は上掲(1)-1.1 「資本主義の成熟と欲望の人類学」の項目において説明した。文化

人類学研究では、アルジュン・アパディライが編著" The Social Life of Things: Commodities in

Cultural Perspective," (1986)がある。彼は、物質文化と欲望の関係性について分析をおこなっ

た。そこで、グローバルな商品流通が地域の欲望構造を変容させる過程を解明し「想像力の

社会技術」概念でメディアが欲望を形成するメカニズムを提示した。この観点は、本研究課

題が提案している《欲望の社会的要素》のことに他ならない。 |

|

| 本研究では、「依存症」をめぐる普遍的特徴および個別の人間集団の多様

性に留意しつ

つ、とくに資本主義によって拡大するというインターネットやそれによって助長される消費

活動、ドラッグなどの薬物、宗教実践における願望や願望達成への諸活動などを「依存症」

というテーマに沿って整理し、その特徴を分析する。方法論としては、文献、量的、質的調

査、ならびにインターネットを用 いたオンラインフィールドワークに基づき、その証明に従

事するとともに、同プロセスで拡大しうるであろう「依存症」の特徴を抽出する。

より具体的には、井上は、2000年代以降のメキシコにおいて貧困層を中心に普及するサン

タ・ムエルテ信仰を題材に、信者における信仰実践の特徴や解釈を「依存症」という概念に

基づきながら分析するとともに、それと連動すると考えられる信仰における願望それに基づ

く祈りをはじめとした宗教実践、依存症と連動すると思われる資本主義やそれへの依存、そ

れらに対する解釈といったテーマを念頭に考察する。額田は、メキシコにおけるICT資本主

義やそれによって拡大する消費や依存の実態について量的、質的調査に基づき確認する。池

田は、「依存症」をめぐる医学、病理学、心理学などをはじめとする科学的言説を整理する

とともに、西欧的文脈におけるそれらの解釈と、伝統的社会における慣習や価値観とのずれ

等について分析する。 |

|

| メキシコのドラッグカルテルの現状や、それに派生する犯罪発生件数や治

安状況の報告に

ついては国連薬物犯罪事務所(UNODC)が年報やケース報告さらには、市民広報用のパンフレ

ットがある。メキシコの資本主義の展開と流動性については、1994年の北米自由貿易協定

(NAFTA)発効から2020年合衆国-メキシコ-カナダ合意(2020)については報告が多数ある。し

かし第二次トランプ政権成立以降の関税問題など、メキシコ資本主義の展開について流動的

で本研究課題がめざす民族誌的事例報告はほとんどないと言ってよい。とりわけ、欲望の人

類学は、本研究課題の独自提案であり、文献レビュー、仮説の提唱、中間報告など国際学会

での発表を通して、広く国際的にアピールできる、はずである。 |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

"Sitting

smiling cat". 1815. A Drawing.

The Rijksmuseum's collection.

Jean Bernard, (1775 -1883), a Netherlandish artist, painter, etcher.

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099