ラテンアメリカのポピュラーカルチャー

Memory and Modernity: Popular Culture in Latin America

☆Memory

and Modernity: Popular Culture in Latin America, by William Rowe and

Vivian Schelling

| “A new, needed and

definite work.” —New Statesman and Society Samba and carnival, radio soaps and telenovelas, oral poetry, popular drama, Amerindian art. This illustrated overview of Latin America’s popular culture considers the broad spectrum of cultural forms in the various countries of the subcontinent. Exploring the ways in which daily life and ritual have resisted and been influenced by Western mass culture, Memory and Modernity traces the main anthropological, sociological and political debates about the nature of popular culture. Rowe and Schelling use their analysis of the development of a culture industry in Latin America to engage with wider debates about modernity, drawing out the contrast between Latin America’s cultural wealth and its widespread material poverty. In challenging the assumptions of much Western cultural criticism, this book will be essential reading for students of Latin American society, while offering the general reader a concise and accessible overview of an exciting and varied popular culture. |

「新しく、必要であり、確かな研究である」——『ニュー・ステーツマ

ン・アンド・ソサエティ』誌 サンバとカーニバル、ラジオドラマとテレノベラ、口承詩、大衆演劇、アメリカ先住民芸術。この図解付き概説書は、ラテンアメリカ大陸の諸国に見られる多様 な文化形態の広範なスペクトルを考察する。 日常生活と儀礼が西洋の大衆文化に抵抗し、また影響を受けてきた様相を探る『記憶と現代性』は、ポピュラー・カルチャーの本質に関する主要な人類学的・社 会学的・政治的議論を辿る。ロウとシェリングは、ラテンアメリカにおける文化産業の発展分析を通じて、現代性に関するより広範な議論と向き合い、ラテンア メリカの文化的豊かさと広範な物質的貧困との対比を浮き彫りにする。 多くの西洋文化批評の前提に異議を唱える本書は、ラテンアメリカ社会を学ぶ学生にとって必読書であると同時に、一般読者にも刺激的で多様なポピュラー・カ ルチャーの簡潔で分かりやすい概観を提供する。 |

| 現代企画社のコメント 「征服」以後、西欧近代の文化的同質性の圧力にさらされながらも、ラテンアメリカの民衆的伝統はいかにして自らの「記憶」を保存し、伝達し、変形してきた か。著者はこの観点から、民衆文化がもつ解放とユートピアへの潜勢力を、理想的な地点に凍結することなく、社会集団間の意味や慣習の対立において実際に発 生しているものを考察する。 論及は、民俗音楽、呪術信仰、口承の物語、文学、演劇、博物館、サッカー、サルサ、サンバ、カーニバル、テレノベラ……に及び、民衆の文化的ヘゲモニー闘 争を克明に跡づけて、さながらラテンアメリカ民衆文化に関する「百科全書」の趣きをもつ。経済と情報のグローバリゼーションのさなかの民衆を受動的な存在 に固定化せずに、「順応と抵抗」の相克を生きる存在として捉えて、刮目に価する達成を示す。 |

Comentario de Gendai Kikaku-sha ¿Cómo han conservado, transmitido y transformado las tradiciones populares latinoamericanas su propia «memoria» mientras se veían sometidas a la presión de la homogeneidad cultural de la modernidad occidental desde la época de la «conquista»? Desde esta perspectiva, el autor examina el potencial latente de liberación y utopía inherente a la cultura popular, sin congelarla en un punto idealizado, sino considerando lo que realmente surge dentro de los conflictos de significado y costumbres entre los grupos sociales. El debate abarca la música folclórica, las creencias mágicas, las narrativas orales, la literatura, el teatro, los museos, el fútbol, la salsa, la samba, el carnaval, las telenovelas... y traza meticulosamente las luchas culturales populares por la hegemonía, lo que le da el aspecto de una enciclopedia de la cultura popular latinoamericana. Demuestra un logro notable al concebir a las masas, en medio de la globalización de la economía y la información, no como entidades pasivas, sino como seres que navegan por el conflicto entre «adaptación y resistencia». |

★ 目次

・

(第1章)

ラテンアメリカの近代化のなかで民衆文化[アルテ・ポプラール](民俗芸術)が受けた破壊と変容に着目する。

| 序論 |

・フォークロア概念の

みなおし(pp.16) ・フォークロア=民間伝承という用語は1846年にイギリス人のウィリアム・トムスによって作られたことはよく知られている.彼は『アテネウム』誌の 1846年8月22 日号に掲載された記事で使用するためにこの言葉を捏造した. ・ラテンアメリカ全体のフォークロアよりも、それぞれのナ ショナルカルチャーのフォークロアが強調される(18) ・フォークロアはノスタルジーを演出し、その文化が生成されるところよりも、首都などの都市に巨大な博物館がおかれる(18) ・アドルノとホル クハイマーの文化産業論(20) ・文化的なヘゲモニー概念の応用(24) ・グラムシの業績=文化が権力関係と不可分 である(25) ・集団の同一性と多様性の担保(26) ・ラテンアメリカの民衆文化は、左翼の温情主義的な啓蒙の合理主義で無視される傾向にあった(28) ・夜行用の地図(マルティン=バルベロ; Jesús Martín-Barbero) |

| 第1章 断絶と連続 |

・キーワードとしての、文化変容、混血化(メスティサヘ)、文化越境

(35) ・人種的な純粋性にいまだにこだわり続ける(だがその理由は?)(36) |

| 植民地、呪術、服従の限界(36) |

・ラス・カサスの報告 ・先住民やメスティソからみた征服を理解すること(ナタン・ワシュテル) ・征服を回避するオルタナティブな記憶=例としての伝統的土地所有(39) ・イエズス会の伝統——布教のために現地の土着システムを最大限に利用する ・布教はどこまで先住民の思想を歪めたのか?——問い(40) ・偶像崇拝 ・植民地呪術 ・obedezco pero no cumplo (42) ・グアダルーペ聖母と17世紀クリオージョ・ナショナリズム(44)——初期のサアグンの解釈 |

| 独立:公式見解と民衆見解 |

・グアダルーペ聖

母と17世紀クリオージョ・ナショナリズム(44)——初期のサア

グンの解釈 ・ベネディクト・アンダーソンの「想像の共同体」論は、民衆文化の役 割を省略したことだ(46) ・シモン・ボリーバル像の変容(46)——ボリーバルを黒人奴隷出自とする一種のメ シア説すらある。 ・癒しの現場に、霊的存在としてボリーバルが表出することもある(47) ・馬の神話的意味——聖ヤコブの所有物(47)とボリーバルの白馬 ・歴史推進のちからと、民衆的信仰(48) ・クリオーリョによるボ リビア独立時には、インディオは不在である(48) ・パチャママ(49) ・→「モダン先住民の図像表象」 |

| 法、秩序、国家 |

・カシキスモ ・ラティフンディスモ(もともとローマの奴隷制や小作にもとづく大土地所有制 Latifundio で古代ローマに由来する) ・アシエンダとラティフンディスモ ・クライアンテリズム[恩顧主義](50) ・アルゼンチン、アルゼンチンにおける先住民(52) ・アルゼンチンインディオの同化圧力(53) ・ガウチョ文学(59) ・タンゴ(64) |

| 民衆文化と国家 |

・ブラジル論(64) ・1888年の奴隷制の廃止の後の1889年共和国宣言(66) ・サルミエント「ファクンド論(Facundo)」 ・ジルベルト・フレイレ「大邸宅と奴隷小屋」(73) |

★ 目次

・

地方と都市の対比、ただし、純粋素朴〈対〉腐敗堕落という二項対立には陥らないことに留意する

| 第2章 民衆文化の顔 |

|

| 1. 地方の文脈(80) |

・アイユ ・先住民の文化や応答 |

| アンデスの反乱(82) |

|

| 博物館への旅(103) |

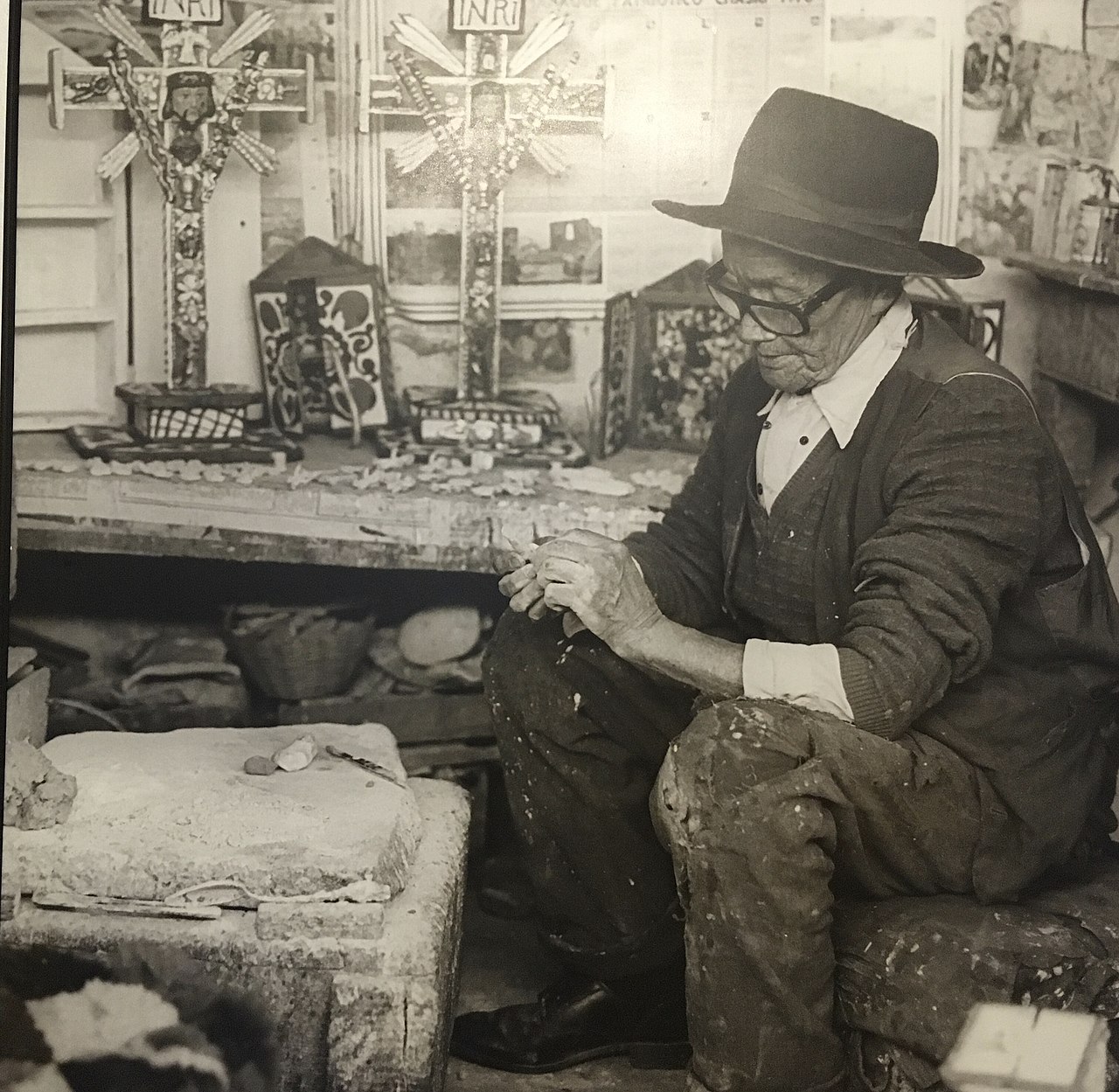

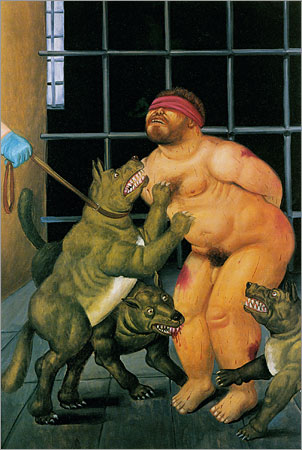

・カンクリーニ「資本主義における民衆文化」(104) ・オブレゴン大統領の民衆芸術振興政策(104-105)(→「オアハカにおける手工芸品と民衆芸術」) ・FONART(Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías)(→フォ ナルト) ・エアーポート・アート(Airport Arts)(104) ・都市住民の増加、それに伴う都市文化〈対〉地方文化(105) ・伝統と近代の相互依存関係 (105)  ・上掲の民芸品は、ミチョアカンのOcumichoで1960年代からはじまる悪魔の陶器(106)→"Handcrafts and folk art in Michoacán" ・オクミチョの小悪魔たち ・カンクリーニの解釈:近代的なものを伝統的なシンボルの収蔵庫に位置付ける作業である(106-107) ・孤独の迷宮(→メキシコ人の仮面:孤独の迷路02) ・ホセ・マリア・アルゲダスのレタブロ解説(107-108)  ・ロペス・アンタイ(Joaquín López Antay, 1897-1981)(アヤクーチョのレタ ブロを含む) ・ラテンアメリカの民衆文化を考える2つの重要なキーワードは「テロリズム/暴力」とそれに関連する「ナルコス」の関係である。   ・パブロ・エスコバール(1949-1993) ・フェルナンド・ボテロ ・アルテサニーア(109)——アルテ(芸術)という用語を連結した瞬間に《希望的願望》が 生まれて混乱の原因になるが、スペイン語のアルテサニーアにはそれがない。 ・アルテ・ポプラール(民衆芸術)(109) ・アルテ・フォルクローリカ(民俗芸術)(109) |

| 民衆カトリシズム(109-) |

・シンクレティズム(110) ・シンクレティズムの代表格としてのグアダルーペ(111)→「我々の聖母グアダルーペ」 ・タウシグ「南アメリカの悪魔と商品の物神崇拝」(→「資本主義はなにを生 産したか」)(116) |

| 踊る牛:農民生活と民衆演劇(118) |

・守護聖人(122) ・コンパドラスゴ(→「擬制的親族」) ・ブンバ-メウ-ボイ(128) |

| 口承詩と物語の技法(134) | ・吟遊詩人の伝統(134) ・非識字と口頭伝統の関係(138) ・民衆詩や口頭伝承は、民衆の精神性や体制に対する皮肉や抵抗を示す、という定番解釈 |

| 2. 都市の文脈 |

|

| 都市への移動(154) |

・20世紀後半の文化産業とマスメディアの関係 ・新聞ラジオからテレビや雑誌メディア、そしてインターネットやオンデマンド映画などに ・メディアと国民国家(158) ・アドルノ&ホルクハイマー「文化産業」論(159) ・債務危機がもたらす乳幼児死亡の増大(164) ・オスカー・ルイスの米帝イデオロギーの投影としての「貧困の文化」 ・実際、ルイスはインタビュー内容を取捨選択:ベンシダーの共同性の強調ゆえに、プライバシーのなさや、コンドミニアムを望むことを検閲していた可能性 (164-165) ・産業テクノロジーの呪術性(アルゲダス)(166) ・「民衆文化は所与の社会のシステムの内部で発生する分散した実践の総体である」(166) |

| テレノベラ:メロドラマから喜劇へ(169) |

・異端審問で処刑されたディアナ・サラサールがタイムワープして現在に

蘇る(174) ・漫画(177) ・連載小説 |

| オルタナティヴ・メディア(180) |

・ペルーにおけるチーチャ音楽(193)-Juaneco

y su combo - Linda nena - The Roots of Chicha. |

| 奴隷制からサンバへ(194) |

・サンバ音楽や、その背景にある信仰 |

| カーニバルと黒人アイデンティティ(202) |

|

| サッカーとそのスタイルの政治的意味作用(217) |

・このあたりになると、ひたすら作者たちの、うんちくが語られ、読み続

けるのがつらい |

★ 目次

・

ポピュリズム言説において、政治が民衆を利用する過程をみつめる。あるいは民衆政治運動とポピュラーカルチャー

| 第3章 民衆文化と政治 |

|

| 民衆という神話(226) |

・ポピュリズムを

論じる(226) ・APRA ・ビクトル・ラウル・アヤ・デ・ラ・トーレ[Víctor Raúl Haya de la Torre] ・ホセ・カルロス・マリアテギ |

| ギリシア・トーガを着たメキシコの女生徒(235-) |

・PRIと民衆運動 ・トラテロルコの虐殺とPRIの失墜(239) |

| アイデンティティと国民アイデンティティ(242-) |

・パスの「孤独の迷宮」はメキシコ人のアイデンティティを語る

(245) ・バルトラの所論:国民的性格の神話>民衆文化(ポピュラー・カルチャー) (246) |

| 「大衆は考えない、彼らは感じるのだ」(245) |

・ペロニズム(→「ファシズム」) |

| 発展のオルタナティヴ・モデル(259) |

・サンディニスタ ・民衆デモクラシー(Democracia popular) |

| インディオの政治(276-) |

・(→「中米

先住民運動と政治的アイデンティティ」) ・アメリカ系右翼のインディアン法資料センター(ILRC)は,1980年 代中頃,先住民の自決権が脅かされている時に、彼らには自決権があるので、第三国の介入を要請できる権利がある、と主張したことがある. |

| パッチワーク、マチスモ、新しい社会運動(279) |

・ピノチェト政権下の女性集団は「アルピジェラ(Arpilleras)」と呼ばれるパッ

チワークで自分たちの苦境を表現する(280) |

★ 目次

・

ラテンアメリカ文学が検討される

| 第4章 民衆文化と高級文化(286-) | ・民衆的なものと、高級なものの二項対立の限界(286)→「ハイチャーチとローチャーチ」 ・スタリブラースとホワイト「侵犯の政治と美学」(邦題:境界侵犯) |

| 文学と国民(295-) |

・サルミエント「ファクンド」(1845) ・三国同盟戦争(1864-1870) →「パラグアイ戦争(Guerra de la Triple Alianza)」 |

| 文化の境界線(304-) |

・ガルシア=マルケスの小説論(→「百年の孤独」)→作者たちの小説論 |

| 大衆文化と小説(320-) |

・マヌエル・プイグの小説論(320-) |

| 二重の周辺化 |

・ポ

ニアトウスカ「ふたたび会うまで」——フィクションを通して時代や文化を表象する試み |

| 結論:記憶、破壊、変形 |

・文化の破壊と記憶(本書のタイトルでもある) ・グアラニー ・これまで多くの文化が消えていった(エントロピックな語り)→「ナラティブ」 ・軍部独裁と国民文化運動 ・Madres de Plaza de Mayo  ・ニカラグアにおける詩のワークショップ(338) シモン・ボリーバル像の変容(46, 337)——ボリーバルを黒人奴隷出自とする一種のメシア説すらある。 ・さまざまなポピュラー・カルチャーの伝統 ・オムレツをつくるためには、まず卵を割らねばならない(ヘーゲル) |

| 原註 |

|

| 訳者あとがき |

|

| 索引 |

★Serge GRUZINSKI, La colonisation de l’imaginaire. Sociétés indigènes et occidentalisation dans le Mexique espagnol, XVIe -XVIIIe siècle の結論部分

| Ces trois siècles brièvement traversés découvrent la nature et l'ampleur de l'occidentalisation qui accompagna l'entreprise coloniale. Occidentalisation davantage qu'acculturation. Car l'acculturation des populations indigènes du Mexique est indissociable d'une domination coloniale protéiforme qui dicte inlassablement le sens du changement. L'occidentalisation n'a rien d'un processus figé., Elle réajuste continuellement ses visées au rythme de l'Europe occidentale et non des évolutions locales. D'où ce déphasage, ces écarts perpétuels qui expliquent que des Indiens à peine acquis à un christianisme baroque soient tout à coup sommés d'embrasser Ja «civilisation» des Lumières avant que le libéralisme ou le jacobinisme leur proposent d'autres modèles, avant qu'une société de consommation made in U.S.A. leur dévoile ses vitrines, sans, bien évidemment, qu'ils reçoivent jamais les moyens de rejoindre les paradis tour à tour agités sous leurs yeux. Mais l'occidentalisation mise en oeuvre à partir du xvie siècle n'avait pas les moyens de ses ambitions tout comme elle était tissée d'intérêts et d'objectifs contradictoires qui entravaient singulièrement les projets d'intégration à la société coloniale. Ce décalage ménagea aux populations indigènes un répit, une liberté d'action et de réaction dont elles sont de nos jours largement dépossédées. De là une cascade de compromis pour réparer les « filets déchirés », de synthèses aussi variables que les régions, les groupes sociaux et les époques où ils se développèrent. De. là aussi l'émergence continuelle d'expériences individuelles et collectives qui mêlèrent l'interprétation à l'improvisation et à la copie fascinée. Car si les Indiens de la Nouvelle-Espagne cherchèrent à se conformer à des modèles des« combinaisons» (dans tous les sens du terme) qui prirent les formes les plus diverses. Sans doute le cours étroit d'un récit linéaire qui fige le mouvement et écrase les différences rend-il fort mal compte de la multiplicité, de l'irréductibilité et de la simultanéité des démarches. C'est pourtant la tâche de l'historien que de restituer l'affrontement sans cesse rejoué entre les populations indigènes et les exigences, les errances et les retombées changeantes de la domination coloniale. Occidentalisation davantage qu'hispanisation, car elle implique des codes, des modèles, des techniques et des politiques qui débordent les confins de la péninsule ibérique, qu'il s'agisse des Lumières du xvme siècle, de la Contre-Réforme ou des entreprises des missionnaires de Charles Quint. L'occidentalisation ne saurait se réduire aux aléas de la christianisation et à l'imposition du système colonial, elle anime des processus plus profonds et plus déterminants : l'évolution de la représentation de la personne et des rapports entre les êtres, la transformation des codes figuratifs et graphiques, des moyens d'.expression 'et de transmission du savoir, la mutation de la temporalité et de la croyance, enfin la redéfinition de l'imaginaire et du réel dans lesquels les Indiens furent voués à s'exprimer et à subsister, contraints ou fascinés. En marge des manifestations brutales ou autoritaires de la domination coloniale, et mieux qu'elles peut-être, la fascination de l'Occident - de l'écrit, du livre, de l'image, des techniques, des saints et des villes ... - explique elle aussi son irrésistible emprise. | この3世紀の短い歴史は、植民地事業に伴う西洋化の性質と規模を明らか

にしている。それは文化の同化というよりも西洋化である。なぜなら、メキシコ先住民の文化の同化は、変化の方向性を絶え間なく決定づける、多様な形態の植

民地支配と切り離せないものだからだ。西洋化は固定的なプロセスではない。西洋化は、現地の進化ではなく、西ヨーロッパのペースに合わせてその目標を絶え

ず調整している。そのため、このズレ、絶え間ない隔たりが生じ、バロック的なキリスト教をようやく受け入れたばかりのインディアンたちが、突然、啓蒙主義

の「文明」を受け入れるよう要求されることになる。そして、自由主義やジャコバン主義が別のモデルを提案し、アメリカ製の消費社会がそのショーウィンドウ

を彼らに披露する前に、

もちろん、彼らの目の前で次々に揺らぐ楽園に到達する手段を、彼らが決して与えられないままに。しかし、16世紀から始まった西洋化は、その野心に見合う

手段を持たず、また、植民地社会への統合計画を著しく妨げる矛盾した利害や目標が絡み合っていた。このズレは、先住民に息つく間、行動と反応の自由を与え

たが、今日では、その自由は大部分が奪われている。そこから、「破れた網」を修復するための妥協が次々と生まれ、その妥協は、それが発展した地域、社会集

団、時代によってさまざまな形をとった。また、そこから、解釈と即興、そして魅了された模倣が混ざり合った、個人や集団による実験が絶えず生まれ続けた。

なぜなら、ヌエバ・エスパーニャのインディオたちは、最も多様な形をとった「組み合わせ」(あらゆる意味での)のモデルに順応しようとしたからだ。動きを

固定化し、差異を押しつぶす直線的な物語の狭い流れは、その多様性、不屈性、同時性を十分に表現していないことは間違いない。しかし、先住民と、植民地支

配の要求、迷走、そして変化し続ける影響との、絶え間なく繰り返される対立を再現することは、歴史家の仕事である。それは、18世紀の啓蒙主義、反宗教改

革、カルロス5世の宣教師たちの活動など、イベリア半島の境界を越えた規範、モデル、技術、政策を伴うものであるため、スペイン化というよりも西洋化であ

る。西洋化は、キリスト教化や植民地体制の押し付けといった偶然的な出来事だけに還元することはできない。西洋化は、より深く、より決定的なプロセスを活

性化させる。人間像や人間関係の変遷、図像や文字のコード、表現手段や知識の伝達手段の変化、時間観や信仰の変容、そして、強制され、あるいは魅了されな

がら、インディオたちが表現し、生き続けることを余儀なくされた想像世界と現実世界の再定義である。植民地支配の残忍で権威主義的な側面とは別に、そして

おそらくそれ以上に、西洋の文化(文字、書籍、画像、技術、聖人、都市など)への魅力も、その圧倒的な影響力を説明している。 |

| Sans oublier la donnée cruciale

de la· mort démographique. La mort collective eut un impact

considérable sur les mémoires, les sociétés,et les cultures, en

instaurant des brouillages, des cassures souvent irrémédiables. Avec

moins de brutalité, la reprise du xvrne siècle alluma des tensions qui

mirent à nouveau ·en péril l'équilibre de la communauté: trop d'hommes

pour toujours moins de terre. Les sociétés indigènes eurent donc à

réagir à des situations diamétralement opposées. Jamais, pourtant, ces

renversements ne parvinrent à détruire les ressorts de la créativité

indigène, même au plus fort de l'étiage démographique.,Mais ils les

déplacèrent. Ainsi en altérant les rapports de force et en liquidant

une renaissance mexicaine si prometteuse, là crise laissa le champ

libre à d'autres couches de la population indigène qui en profitèrent

pour produire des formes aussi originales et novatrices, même si elles

demeurèrent vouées â la marginalité et â la clandestinité. |

人口の死という重要な事実も忘れてはならない。集団死は、記憶や社会、

文化に多大な影響を与え、しばしば取り返しのつかない混乱や断絶をもたらした。それほど残酷ではないものの、20世紀の復興は、コミュニティの均衡を再び

脅かす緊張を引き起こした。つまり、土地がますます少なくなる一方で、人口は増加し続けたのだ。先住民社会は、正反対の状況に対応せざるを得なかった。し

かし、こうした逆境は、人口が最も減少した時期でさえ、先住民の創造力の源を破壊することはできなかった。ただ、その創造力の源を別の場所へ移しただけ

だった。こうして、力のバランスを変え、有望だったメキシコの復興を台無しにしたこの危機は、先住民社会の他の層に活躍の場を与え、彼らはその機会を利用

して、たとえ周縁的で秘密裏な存在であり続けたとしても、独創的で革新的な文化を生み出した。 |

| Coupes claires,

renversements de tendances, pressions et contrain~es de toute sorte,

laisser~faire mêlé d'indifférence et d'impuissance confèrent aux

cultures indigènes de la Nouvelle- Espagne les allures de l'hybride et

de l'inachevé. Est-il â cet égard mot plus passe-partout et trompeur

que tradition (ou traditionnel) dont j'ai abusé et dont on voit mieux

maintenant qu'il recouvre une reconstitution et une déperdition de tous

les instants? Dépourvus des prestiges de l'archaïque, privés de leurs

pyramides et• de· leurs sacrifices humains, les Indiens de la

Nouvèlle~Espagne laissent le sentiment d'échapper sans cesse â la prise

du chercheur. Ils ne se prêtent guère â la mise en système alors. que

leurs prédécesseurs ont servi avec plus ou moins de bonheur â illustrer

des théories inspirées du marxisme, du cultural materialism et de

combien d'autres schémas. Mais ils incitent â poursuivre une

anthropologie du provisoire, du mélange et de la juxtaposition auxquels

d'ailleurs, qu'on le veuille ou non, nous sommes journellement

affrontés. L'histoire des cultures indigènes et métisses de la

Nouvelle-Espagne ne préfigure-t-elle pas, â bien des égards, les

échanges et les heurts dans lesquels nos cultures « syncrétiques » se

précipitent sans y être nullement préparées? Croisement des ethnies,

des codes, chevauchement des réalités, brusque mise en contact ou en

harmonie d'éléments les plus exotiques, fusion profonde ou

rapprochement superficiel dans l'égarement d'une uniformisation ou

d'une déculturation massive ... |

明確な断絶、傾向の逆転、あらゆる種類の圧力と制約、無関心と無力感が

入り混じった放任主義は、ヌエバ・エスパーニャの土着文化に、ハイブリッドで未完成のような印象を与えている。この点に関して、私が乱用してきた「伝統

(あるいは伝統的)」という、最も汎用性が高く、かつ誤解を招きやすい言葉ほど、絶え間ない再構築と喪失を覆い隠していることは、今ではよりよくわかる。

古風な威厳を欠き、ピラミッドや人身御供を奪われたニュースペインのインディアンたちは、研究者の理解から絶えず逃れているような印象を与える。彼らの先

人たちは、マルクス主義や文化唯物論、その他多くの理論を、多かれ少なかれうまく説明するために利用されてきたが、彼ら自身は体系化にはあまり向いていな

い。しかし、彼らは、一時的なもの、混合、並置という人類学を追求するよう促している。それは、好むと好まざるとにかかわらず、私たちが日々直面している

ものである。ニュースペインの先住民文化と混血文化の歴史は、多くの点で、私たちの「融合的な」文化がまったく準備もせずに突入している交流や衝突を予見

しているのではないだろうか。民族や規範の交差、現実の重なり、最もエキゾチックな要素の突然の接触や調和、大規模な均一化や脱文化化という迷いの中での

深い融合や表面的な接近...。 |

| Cet état d'équilibre instable,

de mutation ininterrompue appelle non seulement â s'interroger sur la

notion de tradition mais aussi sur la cohérence que nous accordons

d'ordinaire aux sociétés et aux édifices culturels qui se découvrent â

nous. A plusieurs reprises j'ai eu l'intuition que l'indétermination,

la coexistence de traits contradictoires, l'absence de références ou

leur effacement, la décontextualisation des traits, d'une manière

générale le discontinu étaient - jusqu'à un certain seuil-propices â

l'éclosion de nouveaux agencements culturels. J'aurais souhaité

fouiller davantage cette piste et secouer des habitudes de pensée qui

inclinent â dégager des ensembles plus clos, plus logiques et plus

cohérents qu'ils ne le furent en fait. Y ai-:ie d'ailleurs échappé

chaque fois que j'ai oublié que les sociétés préhispaniques étaient

certainement moins uniformes que ne le laissent augurer les écrits des

chroniqueurs espagnols ou les témoignages de leurs informateurs

indigènes? Invite à repérer dans les configurations culturelles et Jes

agencements symboliques les zones floues, les marges non codées ou mal

codées qui laissent à l'individu et au groupe; quand ils savent

résister au vertige du vide, une initiative souvent appréciable. Invite

aussi à explorer les critères constitutifs d'autres réalités que la

nôtre et à sonder les facteurs qui en étayent la vraisemblance, qui en

garantissent le rendu ou en ah:.èrent la crédibilité au gré des temps,

des groupes et des cultures .. C'est peut-être en défrichant ces voies,

en mesurant le caractère extrêmement relatif de nos catégories (le

temps, le religieu;,c:.,.), en rendant à d'autres formes d'expression

la . part essèntielle qui· leur revient (le visuel, l'affectif...) que

l'historien,. l'anthropologue cesseron~ de collectionner les

territoires et les monographies pour s'inventer d'autres regards. |

この不安定な均衡状態、絶え間ない変化は、伝統という概念についてだけ

でなく、私たちが通常、私たちに明らかになる社会や文化的構造に与えている一貫性についても疑問を投げかけるものである。私は何度か、不確定性、矛盾する

特徴の共存、参照の欠如やその消失、特徴の文脈からの切り離し、そして一般的に言えば不連続性が、ある一定の限界までは、新しい文化的構成の誕生に好都合

であるとの直感を持った。私はこの考えをもっと掘り下げ、実際にはそうではなかったにもかかわらず、より閉ざされ、より論理的で、より首尾一貫した集合体

を導き出そうとする思考の習慣を打破したかった。しかし、私は、スペインの年代記作家たちの記述や、彼らの先住民の情報提供者たちの証言が示唆するより

も、前スペイン時代の社会は確かにより多様であったことを忘れてしまったたびに、この道筋から脱線してしまったのではないか?文化的な構成や象徴的な仕組

みの中で、曖昧な部分や、コード化されていない、あるいは不十分にコード化された部分を見つけることを促す。そこでは、個人や集団が、空虚感に打ち勝つこ

とができれば、しばしば貴重なイニシアチブを発揮することができる。また、我々の現実とは異なる現実を構成する要素を探求し、その現実の妥当性を支え、そ

の表現を保証し、時代や集団、文化に応じてその信頼性を高める要因を探求するよう促す。おそらく、こうした道を開拓し、我々のカテゴリー(時間、宗教な

ど)の極めて相対的な性質を測り、他の表現形式(視覚、感情など)に本来あるべき本質的な役割を返すことによって、歴史家や人類学者は、領域やモノグラフ

を収集することをやめ、他の視点を見出すようになるだろう。人類学者は、領域やモノグラフを収集することをやめ、他の視点を見出すようになるだろう。 |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099