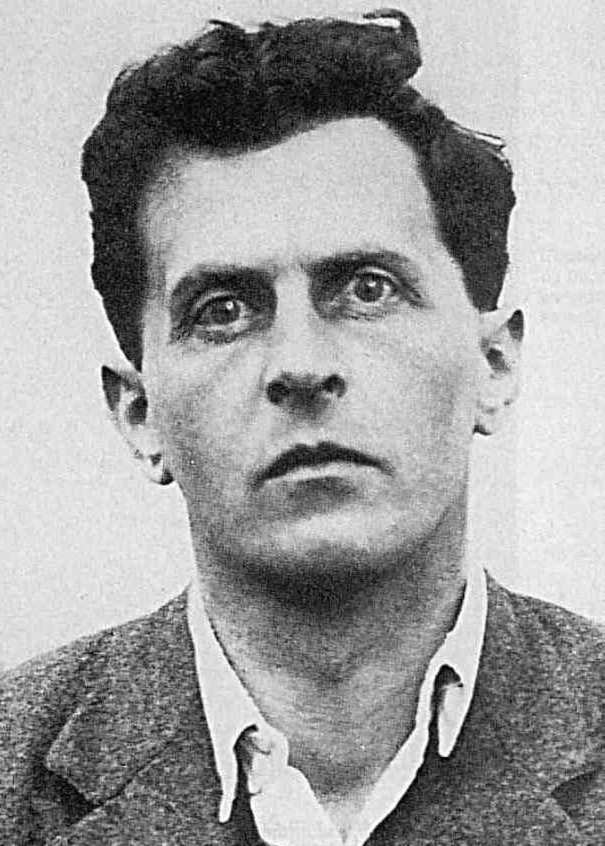

Ludwig Josef Johann

Wittgenstein, link

1929年にトリニティカレッジから奨学金

を受賞した時に撮影されたもの(部分)

ウィトゲンシュタイン・リンク集

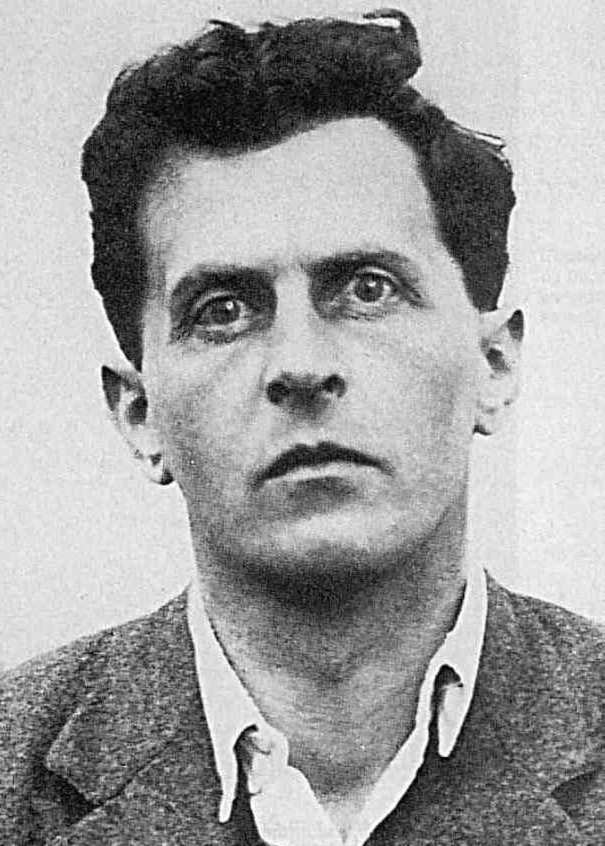

Ludwig Josef Johann

Wittgenstein, link

1929年にトリニティカレッジから奨学金

を受賞した時に撮影されたもの(部分)

解説:池田光穂

★

| ▶第1章_序論—問題と方法 | ▶ 第2章_ハプスブルク朝ウィーン—逆説の都 | ▶ 第3章_言語と社会—カール・クラウス(Karl Kraus, 1874-1936)とウィーン最期の日々 | ▶ 第4章_文化と批判—社会批評と芸術表現の限界 | ▶ 第5章_言語、倫理および表現 | ▶ 第6章_『論考』再考—倫理の証文 | ▶ 第7章_人間ウィトゲンシュタインと第二の思想 | ▶ 第8章_専門家気質と文化—現代の自殺 | ▶ 第9章_補遺—孤立の言語 | LWのパラドックス |

| 言語につい

て考える |

火掻き棒事

件 |

過去の予

言・未来の想起 |

他者の痛みと

嘘つき |

フィールド

ワーク現象学 |

迷信 |

意図の

表現 |

趙州狗子 |

研究倫理教育の可能性 |

火かき棒と

アイザイア |

| がん

サバイバー |

理

性の綱渡り |

コミュニケーションデザイン |

ル

イス・イェルムスレウの言語学 |

音読カフェ |

美学的コミュニケーション |

実践知 |

クリフォード・ギ

アーツの意味 |

エッセーにつ

いて |

ガリ

ラヤのイェシュー |

| 実践コミュニ

ティ |

アリストテレスはソクラテス的対話ができたのか? |

カント倫理学の誤読 |

実践知の世界 |

トーマス・クーン『科学革命の構造』 |

哲

学の貧困:その認識論的諸前提 |

実践共同体関連

用語集 |

ユカテク・マヤ

の助産術 |

W.H.R.

リヴァーズ |

論理哲学論考:6.4以降 |

| 錯覚・錯認 |

教えること |

自由連想 |

展望のきく叙述 |

懐疑論 |

知識 |

理論 |

原因と理由 |

儀式・儀礼 |

自己 |

| 『特

性のない男』(Der Mann ohne Eigenschaften) |

フロイトの弟子 |

言語プレイ |

アスペクトの転換 |

不安とその反復 |

哲学の耐えられない「軽さ」 |

発狂しなかったオイディプス |

私

的言語 |

||

1953 『哲学探究』死後2年後に公刊

野家啓一による「探究」の分類(野家 2013:xvi)

| 1-88 | 言語ゲームと意味の使用説 |

| 89-133 |

論理学と哲学 |

| 134-242 |

規則に従う |

| 243-315 |

私的言語の議論 |

| 316-693 |

心理学の哲学 |

◎私的言語(private language)

| ●私

的言語(private

language) 私的言語(してきげんご、private language)はルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインの後期の著作、特に『哲学探究』で紹介された哲学的主張。[1]私的言語論は20世紀後 半に哲学 的議論の中心となり、その後も関心を惹いている。私的言語論では、ただ一人の人だけ が理解できる言語は意味をなさないと 示すことになっている。 『哲学探究』では、ヴィトゲンシュタインは彼の主張を簡潔・直接的な形では提出しなかった。ただ、彼は特殊な言語の使用について記述し、読者がそういった 言語の使用の意味を熟考するように仕向けている。結果として、この主張の特徴とその意味について大きな論争が生じることになる。実際に、私的言語「論」に ついて話すことが一般的になってきた。 哲学史家は様々な史料、特にゴットロープ・フレーゲとジョン・ロックの著作に私的言語論の先駆けを見出している[2]。ロックもこの主張に目標を定められ た観点の提唱者である。というのは彼は『人間悟性論』において、言葉の指示する物はそれの意味する「表象」であると述べているからである。私的言語論は、 言語の本性についての議論において最も重要である。言語についての、ひとつの説得力のある理論は「言語は語を(各人の心の中の)観念・概念・表象へと写像 する」というものである。この説明では、わたしの概念はあなたのそれとは区別される(異なる)。けれども、わたしはわたしの概念を、我々の共通言語におけ る語に結びつけることができる。そして、わたしはその語を話す。それを聞いたあなたは、いま聞いた語をあなたの概念へと結びつける。このように、我々の概 念とはつまり(それ自体は各人において異なり、また心の中に匿されているという意味で)私的言語であるが、それは共通言語との翻訳を介して共有されてもい る、というわけである。こうした説明は、たとえば(ジョン・ロックの)『人間悟性論』、近年ではジェリー・フォーダーの思考の言語論に見られるものであ る。 後期ヴィトゲンシュタインは、私的言語のこうした説明は矛盾すると主張する。私的言語という考えに矛盾がある(成り立たない)として、その論理的な帰結の ひとつは、すべての言語はある社会的な機能の召使いにすぎない、とい うことである。このことは哲学と心理学の他の領域に重大な影響を与えることとなった。たとえば、もし人が私的言語を持つことができないのであれば、私的な 経験や私的な心的状態について語ることは、まったく意味をなさないことになる。 この主張は『哲学探究』第一部で述べられている。『哲学探究』第一部は順次番号づけられた「意見」の羅列よりなる。主張が中心的に述べられているのは第 256章及びその先だと一般的には考えられているが、最初に紹介されるのは第243章である。もし誰かが、かれ以外の誰にも理解できない言語を、理解するかのように振る舞うことがあったと したら、それこそが私的言語だということができよう[3]。とはいえ、その言語が単に孤立した言語である、つまりかつて翻訳されたことがな いというだけでは、十分ではない。ある言語がヴィトゲンシュタインのいう私的言語で あるためには、原理的に(通用する言語に)翻訳できない言語でなければならない。 たとえば、他人には窺い知ることができないような内的経験を記述する言語である[4]。ここでいう私的言語とは、単に「事実として」ただひとりが理解する 言語のことではなく、「原理的に」ただひとりにしか理解できない言語のことである。絶滅寸前の言語を話す最後のひとりは私的言語を話しているわけではな い。その言語はなお原理的に習得可能だからである。私的言語は習得不可能かつ翻訳不可能でなければならない。そして、にもかかわらず話者はその意味を理解 するかのようでなければならない(→「言語の翻訳不可論は論理的に破綻」→「言語とみなされるものは必ず翻訳可能性を獲得する」)。 ヴィトゲンシュタインは、感覚が起きたときにカレンダーに書いてある「S」という字と再帰的に起こってくる感覚を結びつけて考えている人を想像する思考実 験を行っている。[5] この場合はヴィトゲンシュタインの考えるような私的言語になっている。さらに、「S」が他の言葉で、例えば「マノメーターが上がったときに私が受けた感 覚」というように定義できないばあいを推定する。すると、公共的言語の中に「S」が位置づけられ、その場合「S」が私的言語であらわせないことになる。 [6] 感覚と象徴に注目して、「ある種の直示的定義」を「S」に適用する場合が想定される。『哲学探究』の最初のほうでヴィトゲンシュタインは直示的定義の有効 性を攻撃している[7]。彼は、二つの木の実を指さして「これは『2』だと言える」と言う人物の場合を想定する。これを聞いた人がこれを木の実の種類や 数、あるいはコンパスの指す向きなどではなく物品の数と結びつけて考えるということはどのように起こるのだろうか?一つの結論としては、これは、関係する ためには直示的定義が「生活形式」に必然的に伴う過程や文脈を理解していることが前提とされるということだとされる[8]。もう一つの結論としては、「直 示的定義は『あらゆる』場合に異なった意味で解釈され得る」ということがある[9]。 「S」の感覚の事例を出して、ヴィトゲンシュタインは、正しい「ように見える」ことは正しい「ことである」(し、このことは「正しさ」について語ることは できないことを端的に示している)ので、以上のような直示的定義の正しさの基準は存在しないと主張した[5]。私的言語を否定する正確な根拠に関しては議 論がなされてきた。一つの主張として「記憶懐疑論」と呼ばれるものがあるが、それは、ある人が感覚を間違って「記憶」すれば、その人は結果として「S」と 言う言葉を間違って使うことになるというものである。「意味懐疑論」というもう一つの立場では、こういうやり方で定義される言葉の「意味」を人は決して知 ることはないというものである。 一方の一般的な解釈は、人が感覚を間違って覚える可能性があり、それゆえに人はそれぞれの場合に「S」を使う確かな「基準」を持ちえないというものである [10] 。だから、例えば、私はある日「あの」感覚に注目し、それを「S」という象徴に結び付けたかもしれない。しかしその次の日、私は「今」持っている感覚が昨 日のものと同じであるかを知る基準を記憶の他に持たない。そして私は記憶を欠落しているかもしれないので、私には今持っている感覚が実際に「S」であるか を知る確かな基準が何もない。 しかしながら、記憶懐疑論は公共的言語にも適用できるので、私的言語だけに対する攻撃たりえないとして批判されてきた。一人の人が間違って記憶しうるなら ば、複数の人が記憶を間違えるということも完全に可能である。だから、記憶懐疑論は公共的言語に与えられう直示的言語にも同じ効果を及ぼすことができる。 例えば、ジムとジェニーがある日どこか独特な木を「T」と呼ぶことに決めたかもしれない。しかし次の日に「二人とも」自分たちがどの木に名づけたか記憶違 いをする。彼らが完全に記憶に頼っており、木の位置を書き記したり誰かほかの人に教えたりしていなかったならば、一人の人が「S」を直示的に定義した場合 と同様の困難が現れるであろう。そのため、こういった場合であれば私的言語に対して提出された主張が公共的言語にも同じく適用されるであろう。 ●意味懐疑論 もう一つの解釈として、例えばアンソニー・ケニーが提出した報告[11]で述べられているのだが、私的な直示的定義に関する問題は間違って記憶されること だけでなく、そういった定義は有意味な言明を導かないというものもあるということがある。 公共的言語における直示的定義の場合を考えてみよう。ジムとジェニーがある日どこか独特な木を「T」と呼ぶことに決めたかもしれない。しかし次の日に「二 人とも」自分たちがどの木に名づけたか記憶違いをする。この、通常の言語の場合は、「これが僕たちが昨日『T』と名付けた木だろうか?」と言う問いは意味 を成す。だから、人は生活形式の他の部分、ひょっとしたら論議に訴えることができる。「これが森の中のたった一本のオークだ。『T』はオークだった。だか らこれが『T』だ」というように。 日常的な直示的定義は公共的言語に埋め込まれていて、そのため言語がその中で生じる生活形式の中に埋め込まれている。公共的な生活形式に参加することで起 こったことを正すことができるようになる。つまり、公共的言語の場合には直示的に定義された言葉を別の方法で確かめることができる。私たちは直示的定義を 多かれ少なかれはっきりさせることで私たちの「T」という新しい名前の用法の正当性をしめすことができる。 しかし「S」の場合はこうはいかない。「S」は私的言語の一部だから「S」のはっきりした定義を与えることはできないことを思い起こそう。唯一の「可能 な」定義は「S」を「あの」感覚と結びつけるという私的・直示的なものである。しかしそれは「まさに問われているそのもの」である。「誰かがこういってい るのを想像しよう。『でも僕は自分の身長がわかっているんだ!』そしてそれを示すために自身の手を頭頂に乗せる」[12]。 ヴィトゲンシュタインの著作に繰り返し現れる主題として、意味を成す言葉や発話は疑い得るに違いないということがある。ヴィトゲンシュタインにとって、 トートロジーは意味をなさず、何も言っておらず、また疑いを挟み得ない。しかしさらに、他のいかなる発話も疑いを挟み得ないとすれば、その発話は無意味で あるに違いない。ラッシュ・リーズは、ヴィトゲンシュタインの講義の記録に、一方で物理的対象の実在性について議論しつつこう書いている。: 我々は「p → p」のようなトートロジーを記述する際に何かを同じように把握している。我々はそういった印象をまとめて疑い得ないように何かを把握している―たとえ意味 が疑いとともに消滅するとしても[13]。 ケニーの述べるところでは、「何かを『S』だと『間違って』考えるためにも、私は『S』の意味を知っていなければならない。また、これはヴィトゲンシュタ インの主張することが日常言語では不可能だということである」[14]。私的な直示的定義「の他に」「S」の意味(あるいは用法)を確かめる方法がないの で、「S」が意味すること「を知る」のは不可能である。意味は疑いとともに消滅する。 ヴィトゲンシュタインはさらに進んで、左手が右手に金銭をあげるという類推を用いている[15]。物理的な動きは存在するが、取引としては贈与の内に数え られない。同様に。ある人は一方で感覚に注目して「S」と言っているが、実際に名づけという作用が起こってはいない。 ●箱の中のカブトムシ 箱の中のカブトムシはヴィトゲンシュタインが彼が痛みを探求する文脈で紹介した有名な思考実験である[16]。 痛みはいくつかの理由から心の哲学で独特にして極めて重要な位置を占める[17]。一つには、痛みは現れ/実体の区別を崩壊させるように見えることがある [18]。もし事物があなたに赤として現れたなら、それは本当は赤ではないかもしれない。しかしあなたが痛みを感じているようであったなら、それは痛みを 感じているに違いない。同時に、人は他人の痛みを感じることはできないが、彼らの振る舞いや訴えから推測することだけはできる。 私たちが究極的にしかし排他的に知覚することのできるたった一つの心によって感じる特別なクオリアを認めるならば、自己と意識についてのデカルト的な視点 に立つことになる。私たちの意識は、やはり痛みについて、疑うことができないであろう。これに対して、ある人は自身の痛みの究極的な事実の存在は認めるが 他人の痛みについては懐疑論を主張する。あるいは、またある人は行動主義者の立場をとって私たちの感じる痛みは単に神経学的な刺激に振る舞う傾向が伴って いるだけにすぎないと主張する[19]。 ヴィトゲンシュタインは、人がめいめい「カブトムシ」の入った箱を持っているコミュ ニティーを想像するように勧める。「誰も他人の箱の中を見ることはで きず、皆が自分は『自分の』カブトムシを見ることによってのみカブトムシとは何かを知ると言っている」[16]。 これらの人々が「カブトムシ」と言う言葉を使っても、それは何物をも指 示しえない―何故ならばそれぞれの人が箱の中に入れているものが全く異なっているか、箱の中のものが常に変化していたり、箱の中が空だったということが完 全に可能だから。箱の内容はいかなる言語ゲームでも無意味となる。 類推によれば、人が他人の主観的な感覚を経験できないことは問題ではない。そういっ た主観的な感覚について語ることが公共的な経験を通じてできるようにならないならば、その具体的な内容は的外れである。語り得るものは全て、公共的言語で 語ることが可能なものである。 痛みの類推として「カブトムシ」を提供することでヴィトゲンシュタイン は、痛みの事例は本当は哲学者の使用に耐えないと主張している。「すなわち、私たちが『対象と意味』のモデルに則って感覚の印象の文法を解 釈するならば、対象は思考から滑り落ちて無意味になる」[16]。 ●規則に従うこと 一般的に人が従う規則を明文化したもので言語の用法が記述されるが、ヴィトゲンシュタインは相当詳細にこの規則について考えた。彼が、いかなる動作も与え られた規則に従うと言えると主張したことは有名である[20]。彼はジレンマを持ち出してこれを実行した。: これが私たちのパラドックスだった。:どの行動の成り行きも規則と調和すると言えるので、どの行動の成り行きも規則によって正確に決定できない。答えは: どの行動の成り行きも規則と調和すると言えるなら、それらがめいめい規則と矛盾するともいえる。そしてそこには調和も矛盾も存在しない[21]。 ある人はなぜ人が特定の場合に特定の規則に従うのかを説明できる。しかし実践に伴う規則に関するいかなる説明も、循環性を伴わずには規則を伴う言葉を与え られない。ある人は「彼女は規則Rに従ってXを行った」というようなことを言えるのは、聞き手が「彼女は規則R1に従って規則Rに従った」と言わない場合 に限る。聞き手がこう言う場合、さらにある人が「しかしなぜ彼女は規則R1に従ったのか?」と問い、無限に後退することに巻き込まれることになる。説明に は終わりがなければならない。[22] 彼の結論: このことが示すのは、「解釈」では「ない」が、私たちが「規則に従うこと」や「それに反すること」と実際の事例で呼ぶものの中で展開される規則を把握する 方法は存在する[23]。 そのため規則に従うことは実際に可能である。そしてさらに、人は自分が規則に従うことも従うのに失敗することもあると思っているので、人が規則に従ってい るという「考え」は規則に従うことと同一ではない。それゆえ、規則に従うことは私的な活動ではありえない[24]。 ●クリプキの解釈 1982年にソール・クリプキは著書『ウィトゲンシュタインのパラドックス──規則・私的言語・他人の心』でこの手の主張に対する新しくて革新的な説明を 発表した[25]。クリプキはこのパラドックスを201章で『哲学探究』の中心的な問題であるとして議論している。彼はこのパラドックスを発展させてグ ルーのパラドックスを作り上げ、帰納と同様に意味の懐疑論に陥ると主張した [26]。彼は、自身が「クワス算」(記号は⊕)と呼ぶ新しい足し算の形式を提起した。これは、足した結果が57より大きくなる場合を除いて全ての場合で 「プラス」と同一である。 そして彼は、誰もが私が「プラス」を意味すると思ったよりも前にそれを知ることができたならば、私は実際には「クワス」を意味することはないであろうと問 いかけている。彼は、自分の主張によって「我々が形作る新しい適用は暗闇の中の跳躍である。今ある意向は我々が選ぶいかなるものとも調和するよう解釈する ことができるだから調和も矛盾も存在しない[27]」ということが示されると主張している。 クリプキの説明はヴィトゲンシュタインの考えに忠実ではないと考える評論家もおり[28]、結果的に「クリプケンシュタイン」と言われている。 |

| 人は錯誤に立脚して始めなければならず、錯誤に真理を承服させなければ

ならない。(ウィトゲンシュタイン全集6、大

修館版、393)( )内の数字は邦訳全集のページ Man muß beim Irrtum ansetzen und ihm die Wahrheit überführen. (393) すなわち、人は錯誤の源泉を暴露しなければならない、さもなければ、真理の声を聞いてもわれわれには何の役にも立たない。何か他のものが代わりに居す わっているとき、真理は入ってくることができない。 D.h., man muß die Quelle des Irrtums aufdecken, sonst nützt uns das Hören der Wahrheit nichts. Sie kann nicht eindringen, wenn etwas anderes ihren Platz einnimmt ある人に真理を納得させるには、真理を証明するだけでは十分でなく、錯誤から真理への道を発見しなければならない。 Einen von der Wahrheit zu überzeugen, genügt es nicht, die Wahrheit zu konstatieren, sondern man muß den Weg von Irrtum zur Wahrheit finden. 私は再三再四懐疑の淵に身を沈めなければならない。 Ich muß immer wieder im Wasser des Zweifels untertauchen. 人間の呪術観・宗教観についてのフレーザーの叙述は不満足なものである、それは、これらの観方を錯誤であるかのように想わせる。 だとすると、『告白録』のページ毎に神の御名を呼んでいる場合のアウグスティヌスも同様に錯誤に陥っていたのであろうか(394)。 しかし──こうも言えるが──彼が錯誤に陥っていなかったならば、まったく違った観方を表現している宗教を奉ずる仏教徒の聖職者も──あるいはおよそ誰 もが──やはり同様であった。しかし、ある理論を建てさえしなければ、彼らは誰も錯誤に陥ってはいなかったのである。 たとえば、祭司王の殺害、といった慣習を説明しようというアイディアがすでにまちがっているように私には思われる。フレーザーが行っていることはただ、 彼と非常に似た考えをする人間に自分の考えを首肯させることに過ぎない。これらの慣習がすべて結局はいわば愚行として述べられている、ということはきわめ て注目に値する。 しかし、人間が単に愚かさだけからこのすべてを行う、ということは決して人を納得させはしない。 たとえば、王はその男盛りに殺されなければならない、なぜなら、さもないと、未開人の観方によれば王の魂が若々しく保たれないからである、と彼はわれわ れに説明しているが、この場合われわれに言えるのは実はつぎのことだけである、すなわち、かの慣習とこの観方とが提携する場合にかの観方という慣習が生ず るのでなく、まさしく両方ともがそこにあるのだ、ということである。 一人の人間がある慣習のもとになっている錯誤に気づいた後その慣習を捨てる、ということはむろんあり得るし、今日しばしば起こることである。しかし、こ れはまさに、その男に彼の行状をやめさせるために自分の誤りに気付かせればそれで十分な場合にのみ起こることである。しかし、これは実のところ、ある民族 の宗教的慣習の場合にはあり得ないし、したがって、それはまさになんらの錯誤とも関わりのないことなのである。 (395) フレーザーは言う、たとえば、雨乞いの祓いは早晩確実に効きめがあることがわかるから、呪術における錯誤を見つけることは非常に困難である──それゆ え、それは非常に長く続くのである──、と。しかし、そうだとすれば、祓いなしでも早晩雨は降る、ということにもっと早く人間が思い至らないということも 同様に注目に値する。 2. Frazer says it is very hard to discover the error in magic—and this is why it persists for so long—because, for example, a conjuration intended to bring about rain will sooner or later appear as effective.2 But then it is strange that, after all, the people would not hit upon the fact that it will rain sooner or later anyway. 説明を企てる、ということはすでにつぎの理由で失敗している、と私は信じる、すなわち、人は人が知っていることを正しく集めるだけでなければならず、何 ものもそれにつけ加えてはならないし、また、説明を通じて求められる満足はその結果としておのずから生ずる、という理由によってである。 そして、この場合、それは満足を与えるような説明では全然ないのである。フレーザーは冒頭でわれわれにネミの森の王の出来事を語るに当って、彼は、そこ には何か注目すべき、かつ恐ろしいことがあるのだ、ということを示唆する調子でそれを行っている。しかし、「なぜそんなことが起きるのか?」という問は、 それによってもともと答を与えられているのである、すなわち、それは恐ろしいからである、という答である。すなわち、この出来事の場合にわれわれにとって 恐ろしく、崇高で、ぞっとし、悲劇的等々であり、およそトリヴィアルで無意義だなどとは思われないもの──それがこの出来事を生じたのである。 この場合、人はただ記述し、これが人間の生というものだ、ということができるだけである。 I believe that the enterprise of explanation is already wrong because we only have to correctly put together what one already knows, without adding anything, and the kind of satisfaction that one attempts to attain through explanation comes of itself.// And here it isn’t the explanation at all that satisfies us. When Frazer begins by telling us the story of the King of the Woods at Nemi, he does so in a tone that shows that something strange and terrible is happening here. However, the question “Why is this happening?” is essentially answered by just this [mode of exposition]: because it is terrible. In other words, it is what appears to us a terrible, impressive, horrible, tragic, etcetera that gave birth to this event [or process] (396) 記述されたものがわれわれに与える感銘と比べて、説明はあまりにも不確実である。 説明はいずれも仮説である。 しかし、たとえば恋に煩悶している男にとって仮説的説明はほとんど役に立たない。──この種の説明は彼に心の安らぎを与えない。 すべてが押し出ようとするが出口で互いに足をひっぱり合うがゆえに、外に現れることがない思想のひしめく坩堝。 ネミの祭司王についてのかの物語と「死の帝王」という言葉を一緒にしてみれば、両者は一つのものであることがわかる。 祭司王の生き方がかの言葉の意味するものを描き出している。 死の帝王に感動するものは、それをこのような生き方を通じて表現することができる。──それはまた当然説明ではなく、ある象徴をもう一つの象徴の代わり においているに過ぎない。あるいは、ある儀式をもう一つの儀式の代わりにしているに過ぎない。 (397) ある宗教的象徴の基礎にはなんらの意見も存在しない。 そして、意見にとってもに錯誤はふさわしいものである。 これこれの出来事が生じた、笑えるものなら笑って見給え、と言っておけばよいのだが。 ******* (398)洗身としての洗礼。──呪術が科学的に説明されるときはじめて錯誤が成立つ。 (399)フレーザーの場合、彼の精神生活はなんと狭いことか。その当然の帰結として、彼と同時代のイギリス人とは違った生き方が理解できないのだが、 それがなんと甚だしいことか。 フレーザーは、まったく愚かで無気力な現代のイギリス教区牧師とは根本的に違う祭司を心に描くことができないのである。 人間にとってその名前が神聖ではない、などということが一体あり得ようか。それは、一方では彼に与えられるもっとも大切な道具であり、他方では出生時に 掛けられる飾りのようなものである。 (399-400)フレーザーの説明がいかに人を迷わすものであるかはつぎのことからわかる、と私は信ずる、すなわち、人は原始的慣習を十分うまく自分 で創作することができるであろうし、そうした慣習が現実にはどこにも見当たらないとしてもそれは偶然に違いないと思われる、ということである。すなわち、 このような慣習を秩序づけている原理はフレーザーの説明するよりもはるかに普遍的であり、しかもわれわれ自身の心の中に存在するから、われわれはあらゆる 可能性をみずから考え出すことができるのであろう。 (400) ──たとえば、ある種族の王が誰にも姿を見られないようにする、ということはわれわれにも十分想像できるであろうし、しかもまた、その種族の人間は誰もが 彼を見るべきである、ということも同様である。後の場合はたしかに、なんらか多少とも偶然にそうなってよいというものではなく、王は種族の人々に見せられ るのであろう。おそらく、誰もが彼に触れてはならないであろうが、おそらくまた、触れねばならないのでもあろう。シューベルトの死後彼の兄弟はシューベル トの楽譜を細かく切って小片にしてしまい、彼のお気に入りの弟子達に数小節だけが書かれたこのような小片を与えたが、このことについて考えてみよう。この ような行為は、畏敬のしるしとして、手を触れず、誰もが手にすることができないように楽譜を保存する、という別の行為とまったく同様にわれわれには理解が ゆくのである。また、シューベルトの兄弟が楽譜を焼いてしまったとしても、それもまた畏敬のしるしとして理解がゆくのであろう。 (熱列なあるいは冷静な)儀式性が(微温的な)偶然性との対照において畏敬を特色づけるのである。 然り、フレーザーの説明は、それが我々自身に宿る性に究極的に訴えていないものである以上、まったく何らの説明にもなっていないといえよう。 飲食が危険と結びついている、ということは、単に未開人ばかりでなく、われわれにとっても同じである、人がそれから身を護ろうとすることほど自然なこと はない、そして今やわれわれみずからがこのような防御措置を考え出すことができるであろう。──しかし、いかなる原理に従ってわれわれはそれを考え出すの か。明らかに、あらゆる危険は形の上で人間の目にじかに見える二・三の非常に単純な危険に還元される、という原理によってである。それゆえ、われわれ以下 の無教育な種族が病気が頭から胸に移る、等々と言うときに従っているのと同じ原理によっているのである。このような単純なイメージにおいては擬人化が大き な役割を演ずる、なぜならば、人間(あるいは霊魂)が人間にとって危険なものになり得る、ということは誰もが知っているからである。 (401) 人間のように見える人間の影法師、あるいは人間の鏡像、雨、雷雨、月相、季節の移り変わり、動物相互および動物の人間との類似と相違、死・出産・性生活 といった諸現象、要するに年々歳々人が身のまわりに認めているものはすべて多様な仕方で相互に結びつき、人間の思考(人間の哲学)と慣習において役割を演 じている──このことは自明であり、あるいはわれわれが現に知り、そして興味を抱いているものにほかならない。 火あるいは火と太陽との類似が目覚めた人間精神に感銘を与えない、などということがどうしてあり得たであろうか。しかし、与えるとしてもそれは、おそら く「人間精神がそれを自分で説明できないから」ではあるまい(現代のおろかな迷信──なぜなら、「説明」によってその感銘がより薄いものとなるであろうか ──。 『不思議の国のアリス』での、およそあり得る限りでのもっとも無味乾燥なことを朗読して乾かす、といった方法による呪術。 ある病気の呪術的治療の場合、人は病気に患者から立ち去ってくれ、と匂わせるのである。 このような呪術的治療の記述に対しては人はいつもつぎのように言いたくなる、病気がそれを理解しなければ、どのようにして人はそれを病気に言ったらよい か私にはわからない、と。 私は、ほかならぬ火が万人に必ず感銘を与える、と言おうとするのではない。火は他のいかなる現象以上のものでもあり得ない。それは、ある人にとってはあ る現象であり、他の人にとっては他の現象でもある。なぜならば、(402)いかなる現象もそれ自体としてはとくに神秘的なものではなく、いかなる現象もわ れわれにとって神秘的になり得るのであり、そして、ある現象が人間にとって深い意義をもつようになる、ということこそが、まさに人間の目覚めた精神の特質 である。人間とは儀式的動物である、とおよそ言うこともできよう。これはなるほど一部はまちがっており、一部は無意味であるが、それはまた何か正しいこと でもある。 すなわち、人は人類学の本をつぎのように書き始めることができよう、地球上の人間の生活や行動を観察すると、人間達は、動物的と名づけることのできる行 為、栄養の摂取、等々のほかに、独自の特質を帯び、儀式的行為と名づけることもできるような行為をも行っていることがわかる、と。 ところが、しかし、さらに続けてこのような行為の特色として、それらは物象についての不完全な観方から生じた類のものである、というならば、それは無意 味である。(呪術は本質的に誤まった物理学、あるいは誤まった医術、技術等々である、とフレーザーが言っている場合、彼はこの種のことを行っているのであ る。) むしろ、儀式的行為の特質は、正しかろうがまちがっていようが、全然、意見、主張ではない、もっとも、ある主張──信念──自体もまた儀式的であり得る し、儀式に属することもあり得るが。 **** (403) フレーザーは、未開人は錯誤がもとで死ぬ、と信ずることもできるであろう。小学校の読本に、アッティラは雷神の剣を手に入れることができると信じて彼の 大遠征を企てた、とある。 フレーザーの方が彼の問題にしている大多数の野蛮人よりもはるかに野蛮である、なぜならば、彼らは二十世紀の一人のイギリス人ほどひどく精神的問題に無 理解ではないからである。原始的慣習に対する彼の説明の方がこの慣習の意義自体よりはるかに粗野である。 (404) 歴史的説明、進歩という仮説としての説明はデータをまとめるひとつの仕方──その概観──に過ぎない。諸々のデータをそれらの相互関係という点で観察す ること、また、ひとつの普遍的表象にまとめてみること、そして、時間的進歩についての仮説という形でそれを行わないことも同様に可能である。 自分の神々と異民族の神々との同一視。名前は同等の意義をもつ、と人は確信している。 フレーザー流の事実蒐集に向っては、「かくして、この事実の群れはあるひそかな法則を意味する」と人は言いたくなるのであろう。このような法則、このよ うな考えを、私は進歩の仮説によって、あるいはまた、ある植物との類比で、ある宗教的儀式の形式によって、それとも事実の材料をいくつかの群に分類するこ とだけによって、「俯瞰的」叙述の形で述べることもできる。 俯瞰的叙述の概念はわれわれにとって根本的意義をもつものである。それは、われわれの叙述形式、われわれのものの見方(一見現代に典型的な一種の「世界 観」。シュペングラー)の特徴を示している。 この俯瞰的叙述は了解の仲介となる、了解の本質はまさに、われわれが「関連を知る」ことにある。それゆえに連結項を発見することが重要なのである。 (404) しかし、ある仮説的連結項はこの場合、事象の類似、連関に注意を向けること以外には何の役割も果たすべきではない。それは楕円を次第に円に変えてゆくこ とによって円形の楕円に対する内的関係を例証するのと似ている。それは、しかし、ある特定の楕円が事実上、歴史的に、ある円から出来上がっている、という こと(進歩の仮説)を主張するためでなく、ただ、ある形式的連関に対するわれわれの眼力を鋭いものとするためだけである。 しかし私は、進歩の仮説もまたある形式的連関の一表現以上の何ものでもない、と見なすことができる。 ***** (406) われわれの言語においては、その基底にひとつの完全な神話がある。 (406) 古代の儀式には高度に完成された身振り言語の用法がある。 フレーザーの書を読んでいると、私は一行ごとにつぎのように言いたくなる、すなわち、この全過程、意味の変化は今でもわれわれの眼前に、われわれの言葉 による言語のうちにあるのだ、と。最後の刈り束にかくれているものに「穀物狼」の名が与えられるが、刈り束自体も、またそれを束ねる人も同様であるとすれ ば、ここには、われわれに周知の言語現象が認められる。 **** (407) 「いかなる眺望からも魅力が得られる」、と人は言うことができるであろうが、これはまちがいであろう。正しくは、いかなる眺望もそれを意義あるものと見 る者に対して意義をもつ (しかし、これは眺望が実際にあるがままの状態と違った具合に見える、ということではない)。然り、この意味では、いかなる眺望も同等の意義をもってい る。 私は私に対するあらゆる他人の軽蔑をもまた、私の場所から見られた世界の一つの本質的で意義ある部分として、おのれのものにしなければならない、という ことはたしかに重要である。 (408) 意見にもとづいて行動しないのが原始人の特質である、と私は信ずる (これに反しているのがフレーザー)。 多くの似た例が挙げられ、雨期が来ると人々が雨を降らすことを願うアフリカの雨の王について書かれているのを私は読む。しかし、そうだとするとそれは、 かの王は雨を降らすことができるとは人々は元来思っていない、ということなのである、そうでなければ、人々は一年の中で大地が「からからで不毛の砂漠」に なっている乾期にそれを行うであろう。それゆえ、人々は無知からこの雨の王という職をきめたのだ、と仮定したところで、人々はすでに以前に、三月には雨が 降り始める、ということを経験で知っており、したがって、一年の残りの時期にも雨の王に職務を勤めさせていたのだ、ということは依然まちがいもなく明らか である。あるいはまた、つぎの例も同様である。朝方、太陽が昇ろうとするとき、新らしい一日がやってくることを祝う儀式が人々によってとり行われるが、そ れは夜行われるのではなく、夜は人々はただ灯をともすだけである。 (409) 私が何かに激怒しているとき、私は何度も杖で大地や木などを打つ。しかし、だからといって、大地に罪があるとか、それを打てばどうにかなる、と私が信じ ているわけではない。「私は当り散らしている。」そして、すべての儀式はこの種のものである。このような行為は本能-行為と名づけることができる。──そ して、たとえば、私が以前に、あるいは私の祖父達が以前に大地を打つとどうにかなると信じていた、という歴史的説明はごまかしである、なぜならば、それは 何も説明しない余計な仮定だからである。この行為が体罰の行為と似ている、ということは重要であるが、この類似以上には何も確証されないのである。 このような現象がひとたび私自身の所有する本能と結びつけば、これこそまさに望むところの説明、すなわちこの特異な困難さを解決する説明にほかならな い。そして、私の本能の歴史に関するそれ以上の探究は今やちがった道を歩むのである。 特定の人種がオークの木を崇拝するのはなぜか、ということに関しては、これほど理由にならない理由はあり得ない、つまり、そもそもなんらの理由もあり得 たわけではないのであって、それは単に、その人種とオークの木が生活共同体の中で結びつけられていたというだけのことであり、したがって、それも選択から ではなく、蚤と犬の場合のように、お互いにそうなったのである (蚤である儀式が展開したとすれば、それは犬と関係するようになるであろう)。 (オークの木と人間との)結合でなく、ある意味では両者の分離がこの儀式の誘因となった、ともいえよう。 (410) なぜならば、知性の目覚めは根源的地盤──生の根源的基底──からの分離とともに生ずるからである。(選択の成立。) (崇拝は目覚めた精神の形式である。) II. (410) (412) 呪術と科学との差は、科学には前進があるのに呪術にはない、というように表現できる──これがいかに単純に聞えようとも、呪術にはそれ自身に内在する進 歩の方向がないのである。 一七九頁 [II、七一]。(マレー人は人間の霊魂を小さな人間で……その姿、均整が、そしてその顔色までが宿主である人物にそっくりだと考えている……) 霊魂に肉体と同じ多様性が与えられている、ということには、近代の水増しの理論の場合と比べて、なんとそれにまさる真理があることか。 フレーザーは、われわれの場合にはプラトン、ショーペンハウエルの理論が眼前にあることに気づいていない。 あらゆる子供っぽい(小児的な)理論が現代哲学にも見られる、ただ、子供っぽさのもつ人をひきつける力がないだけである。 (413) 六八一頁 [VI、八〇]。((六八〇頁以下、六八一)[Ⅴ、七九以下、八〇]……魔女や魔法使いの悪事を働く力はその体の毛に宿っていて、彼らが毛をはやしている かぎり何ものもこれらの異端者どもにまったく影響を与えることができない、と考えられるのが常であった。そこで、フランスでは魔術を行ったかどで罪に問わ れたものは拷問係にひき渡す前にその全身の毛を剝ってしまうのが慣わしであった。) (423) この基盤にあるのは真実であり、決して迷信ではない、ということを以上の説明は示している。(もちろん、愚かな科学者にでくわすと、それは容易に矛盾し た精神ということになってしまう。)しかし、体の毛を完全に剃られれば、なんらかの意味でわれわれがつい自尊心をなくし勝ちになるのもきわめて当然であ る。(カラマーゾフの兄弟。)われわれに見えるところでわれわれを値打ちのない、笑いものにしてしまう身体髪膚の毀傷が自己防御の意志をわれわれから完全 に奪ってしまう、ということはいささかも疑いのないことである。われわれは幾度か──あるいは、ともかく多くの人間(私も)が──肉体的または美的な劣等 感によってどれほど当惑させられることか。 Das würde darauf deuten, daß hier eine Wahrheit zu Grunde liegt und kein Aberglaube. (Freilich ist es dem dummen Wissenschaftler gegenüber leicht in den Geist des Widerspruchs zu verfallen.) Aber es kann sehr wohl sein, daß der völlig enthaarte Leib uns in irgendeinem Sinne den Selbstrespekt zu verlieren verleitet. (Brüder Karamazoff.) Es ist gar kein Zweifel, daß eine Verstümmelung, die uns in unseren Augen unwürdig, lächerlich, aussehen macht, uns allen Willen rauben kann uns zu verteidigen. Wie verlegen werden wir manchmal—oder doch viele Menschen (ich)—durch unsere physische oder ästhetische Inferiorität. 出典:ぼくのノート「ウィトゲンシュタイン『フ レーザー 『金枝篇』について』」2021年1月1日 21:57、より |

| Das würde darauf

deuten, daß hier eine Wahrheit zu Grunde liegt und kein

Aberglaube. (Freilich ist es dem dummen Wissenschaftler gegenüber

leicht in

den Geist des Widerspruchs zu verfallen.) Aber es kann sehr wohl sein,

daß

der völlig enthaarte Leib uns in irgendeinem Sinne den Selbstrespekt zu

verlieren verleitet. (Brüder Karamazoff.) Es ist gar kein Zweifel, daß

eine Verstümmelung, die uns in unseren Augen unwürdig, lächerlich,

aussehen macht,

uns allen Willen rauben kann uns zu verteidigen. Wie verlegen werden

wir

manchmal—oder doch viele Menschen (ich)—durch unsere physische oder

ästhetische Inferiorität. |

それは、ここに迷信ではなく真実があるということを示唆しているだろう

(もちろん、愚かな科学者に対しては、矛盾の精神に陥るのは容易なことだが)。しかし、完全に毛のない体は、ある意味で私たちに自尊心を失わせるかもしれ

ない。(カラマーゾフの兄弟たち)私たちの目には不名誉で滑稽に見えるような身体の一部を切断することは、私たちから自分を守る意志を完全に奪う可能性が

あることは間違いありません。私たちは、自分の肉体的な、あるいは審美的な劣等感によって、時には(少なくとも多くの人々、そして私も)どれほど恥ずかし

い思いをするか。 |

関連人物集

関連リンク集

文献

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

++

☆

☆

☆