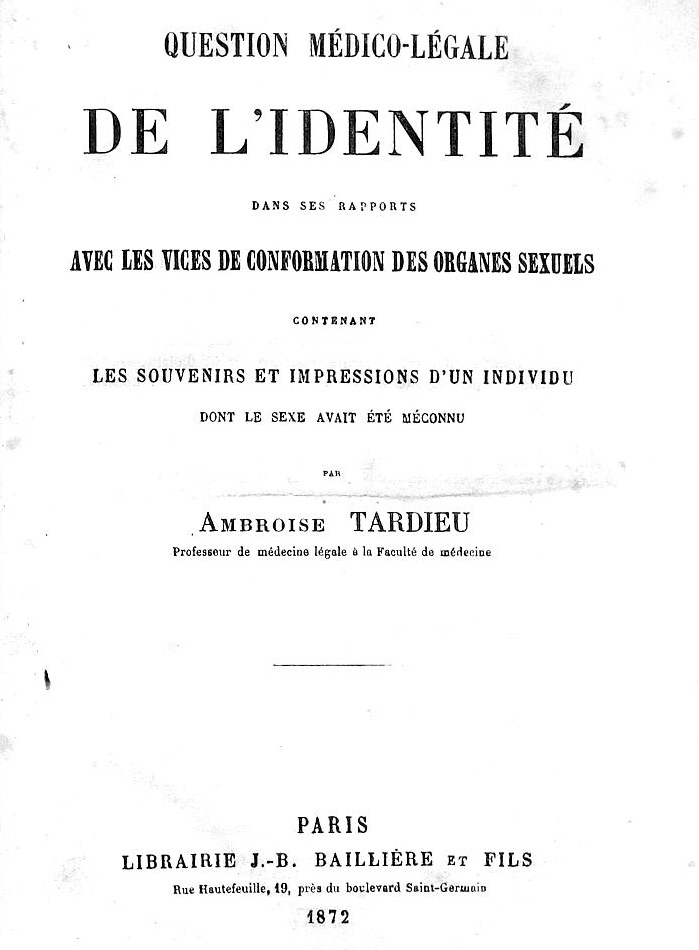

Genter Touble and/or Gender as one of sociological categories

ジェンダー・トラブル

Genter Touble and/or Gender as one of sociological categories

解説:池田光穂

バトラー「ジェンダー・トラブル」の解説 のポータルです!!——もともとはこのページは授業シラバスから拡大成長を遂げてきました。学生・院生さんたちの熱い支援のおかげです!!(→「バトラー『ジェンダー・トラブル』の読書ノート」)

| ジュディス・バトラーは、ジェンダーはありふれた発話行為や 非言語的コミュニケーションを通じ て 社会的に構築されるものであり、それらはアイデンティティを定義し維持する役割を果たすという意味でパフォーマティブであると主張した。その代わりに、行 為、行動、ジェスチャーを個人のアイデンティティの結果であると同時に、発話行為や象徴的コミュニケーションを通じて継続的に再定義されるアイデンティ ティの形成に寄与する源泉であるとみなした。この考え方は、ミシェル・フーコーやルイ・アルチュセールといった哲学者からも影響を受けている。(→ 「パフォーマティビティ(パフォーマンス性)」より) |

****

「ほかにもっと美しい女を見つけたら、離

縁してよい」——ラビ・アキバ(ギッティン・ミシュナ文

書 9:10)

社会的文化的な性別のこと。生物学が定義

する性別(セックス、sex)と区別し、

その当該社会が定義する社会的性別すなわち、その社会が定義する女らしさ/男らしさにもとづく社会的区分をジェ

ンダー(gender)という。常識的に考

えればわかることだが、生物学という科学で使われている性別(すなわちセックス)も、その科学者たちが属する社会のジェンダー意識

(=イデオロギー)か

ら影響を受けている。工学では、プラグ(交接するもの=性行為の隠喩)の形状において、尖っているもの(すなわちペニスの形態的特徴)をオス、引っ込んで

いるもの

(膣や子宮の形態的特徴)をメスと呼び「そのジェンダーはどちらですか?」と問い合わせることがある。セックスの科学である生殖を研究する者もまた社会的

なジェ

ンダー区分の影響を受ける。例えば、植物の雄しべ(stamen,

多数の花粉pollenを有する)と雌しべ(pistill, 雌ずい

genoecium)の区分は、植物の生殖が動物のそれとかなり異なっているにもかかわらず、男女の区分が投影されている。あるいは、動物の性的二型とよ

ばれる形態の差違は、雄が大きく、メスが小さいという固定観念を我々がもつために、蛙の交尾における大きな蛙を「じつはメスなんですよ〜」と言わなければ

ならないはめになる(→ジェンダー/ジェンダー化)(LGBTI/LGBT plus/先住

民とLGBTQ+/)。

バトラー先生に言わせれば、ジェンダーや フェミニズムは、多様なあり方を単一のカテゴリーの中に閉じ込める政治的装置であり、とりわけ、ジェン ダーは、世界のジェンダー的区分という秩序をつける意味でも協力なイデオロギーとして機能すると喝破される(→「ジェンダー化」)。セックス(生物学的性別)もまたジェンダー化 のイデオロギーにどっぷりと浸かっている(→「セックス+ジェンダー+セクシュアリティ・システム」)。

フェミニストになることは「革命的戦士へ の覚醒」のように擬される。したがって、世間のフェミニストへの偏見とアイデンティティは「フェミ ニス ト政治綱領を採用すること」とみなされている。

他方、異性愛の構成そのものが「非自然 化」された社会的構築物であることが明らかになった時に、対 照化されるのはホモセクシュアリティであり、 これらは逆に「自然の領域」として、時には特権化されるような存在にもなる。

もう40年前に泌尿器科の授業で習ったこ とだが男性外性器形成は後天的決定によるものだとしたら「人は男に生まれるのではな い、男になるのだ」 という主張が正しい.ボーヴォワールはいい線いってたが正確にはジェンダーは逆なのだ。だが問題はそれに終わらない。科学の言説は女性外性器こそが後天的 に決定されると新事実が報告されると旧来のジェンダーリズムは息を吹き返す。その事実が仮にかりそめなものか、あるいはフェイクにほかならなかったとして もだ。問題は、科学的事実に社会的真実が服従しなければならないことだ。これこそが科学概念のジェンダートラブルであり、サイエンスというもののトラブルな存在であることなのだ。

「私は(=パーソナルなことは)」「フェミニズム (=政治的なこと)が」「嫌い(=理解できない/否認する)」と主張する女性には、The

personal is political(パーソナルなことは政治的なことのだ!)と

いうキャロル・ハニッシュ(Carol Hanisch, an important member of New York Radical

Women and

Redstockings.)の言葉を思い出しましょう。フェミニズムが嫌いという論理だけでは、フェミニズムの社会的意義を批判/論破することなど到底

できないのです。

︎

★クレジット:『ジェンダー・トラブル』 つまりワタシタチのジェンダーはとらぶってる!!!:Gender Trouble is a matter;★「ジュ ディス・バトラー『ジェンダー・トラブル』の読書ノート」はこちらです。(→Gender Trouble)

▶政治人類学︎▶パーソナルなことは当然政治的なことでしょう?!︎︎▶フェミニズム ︎▶︎︎山崎朋子『サンダカン八番娼館 : 底辺女性史序章』研究ノート▶︎生き方としてのフェミニズム▶︎︎田辺繁

治『生き方の人類学』講談社、2003年:解説ノート▶︎▶︎︎▶︎▶︎

▶【タグジャンプ用】ジュディ ス・バトラー『ジェンダー・トラブル』(日本語)Butler_gendertrouble_full.pdf /英語(JJButler_gender_trouble1990.pdf)

| 1999年版の序文"1/2 Butler's Preface of Bender Trouble (1999)"+"2/2 Butler's Preface of Bender Trouble (1999)" →pdf withpassword JB_GT_preface1999.pdf |

| 第 1章 セックス/ジェンダー/欲望の主体 One: Subjects of Sex/Gender/Desire |

| 第 2章 禁止、精神分析、異性愛のマトリクスの生産 Two: Prohibition, Psychoanalysis, and the Production of the Heterosexual Matrix |

| 第 3章 撹乱的な身体行為 Three: Subversive Bodily Acts |

| 竹村和子あとがき(kazuko_takemura1999.pdf)with password |

●「文化と政治2021」の教科書(JJButler_gender_trouble1990.pdf)

●バトラーの本は難しくてイカン!とぼや

いている君にはこちら→ジュディス・バトラー / サラ・サリー著 ; 竹村和子 [ほか] 訳,

青土社 , 2005.12. - (SaraSalih_Butler_2002s.pdf)./

Sara Salih, 2002.

Judith Butler, Routledge 2002 Routledge critical thinkers :

essential guides for literary studies / series editor, Robert

Eaglestone.

Nine

thesis of Gender Trouble by Judith Butler,

1990

Nine

thesis of Gender Trouble by Judith Butler,

1990

●ジュディス・バトラー『ジェンダー・トラブル』Butler_gendertrouble_full.pdf

| 第1章 セックス/ジェンダー/欲望の主 体 | Preface

(1999) Preface (1990) |

One: Subjects of

Sex/Gender/Desire |

|

| 1. フェミニズムの主体としての「女」 | I. "Women" as the

Subject of Feminism |

||

| 2. セックス/ジェンダー/欲望”の強 制的秩序 | II. The Compulsory

Order of Sex/Gender/Desire |

||

| 3. ジェンダー—現代の論争の不毛な循

環 |

III. Gender: The

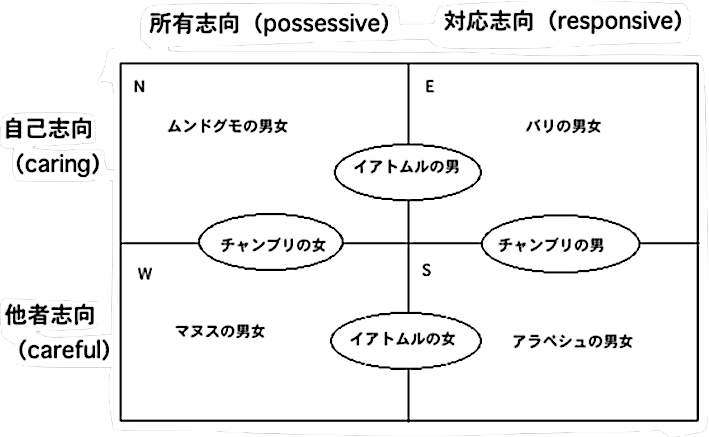

Circular Ruins of Contemporary Debate |

||

| 4. 二元体、一元体、そのかなたの理論 |

IV. Theorizing the

Binary, the Unitary, and Beyond |

||

| 5. アイデンティティ、セックス、実体

の形而上学 |

V. Identity, Sex,

and the Metaphysics of Substance |

||

| 6. 言語、権力、置換戦略 |

VI. Language,

Power, and the Strategies of Displacement |

||

| 第2章 禁止、精神分析、異性愛のマトリ

クスの生産 |

Two: Prohibition,

Psychoanalysis, and the Production of the Heterosexual Matrix |

||

| 7. 構造主義の危うい交換 |

I. Structuralism's

Critical Exchange |

||

| 8. ラカン、リヴィエール、仮装の戦略 |

II. Lacan,

Riviere, and the Strategies of Masquerade |

||

| 9. フロイトおよびジェンダーのメラン

コリー |

III. Freud and the

Melancholia of Gender |

||

| 10. ジェンダーの複合性、同一化の限

界 |

IV. Gender

Complexity and the Limits of Identification |

||

| 11. 権力としての禁止の再考 |

V. Reformulating

Prohibition as Power |

||

| 第3章 撹乱的な身体行為 |

Three: Subversive

Bodily Acts |

||

| 12. ジュリア・クリステヴァの身体の

政治 |

I. The Body

Politics of Julia Kristeva |

||

| 13. フーコー、エルキュリーヌ、セッ

クスの不連続の政治 |

II. Foucault,

Herculine, and the Politics of Sexual Discontinuity |

||

| 14. モニク・ウィティッグ—身体の解

体と架空のセックス |

III. Monique

Wittig: Bodily Disintegration and Fictive Sex |

||

| 15. 身体への書き込み、パフォーマ

ティブな撹乱 |

IV. Bodily

Inscriptions, Performative Subversions |

||

| 16. 結論——パロディからの政治へ |

Conclusion: From

Parody to Politics |

目次だぜ〜♪

第1章 セックス/ジェンダー/欲望の主 体 0_ch01-Butler_gendertrouble.pdf

1. フェミニズムの主体としての「女」

2. セックス/ジェンダー/欲望”の強制的秩序

3. ジェンダー—現代の論争の不毛な循環

4. 二元体、一元体、そのかなたの理論

5. アイデンティティ、セックス、実体の形而上学

6. 言語、権力、置換戦略

第2章 禁止、精神分析、異性愛のマトリ クスの生産 ch02_Butler_gendertrouble-2.pdf

7. 構造主義の危うい交換

8. ラカン、リヴィエール、仮装の戦略

9. フロイトおよびジェンダーのメランコリー

10. ジェンダーの複合性、同一化の限界

11. 権力としての禁止の再考

第3章 撹乱的な身体行為 ch03-Butler_gendertrouble-3.pdf

12. ジュリア・クリステヴァの身体の政治

13. フーコー、エルキュリーヌ、セックスの不連続の政治

14. モニク・ウィティッグ—身体の解体と架空のセックス

15. 身体への書き込み、パフォーマティブな撹乱

16. 結論——パロディからの政治へ

竹村和子「訳者解説」kazuko_takemura1999.pdf

●序文

| ページ |

パラグラフ |

0_ch01-Butler_gendertrouble.pdf |

| 7 |

1 |

権力の巧妙な策略に注意せよ ・サルトルの欲望概念はすべてトラブル |

| 8 |

2 |

認識論と存在論の体制に疑問符を付せ ・Female Trouble: Spare Me Your Morals John Waters(ジョン・ウォーターズ)——Devineの女装 |

| 9-10 |

3 |

系譜学の手法を使う |

| 4 |

・フェミの問題はアイデンティティの問

題じゃない |

|

| 5 |

・言語は男根ロゴス中心主義(イリガラ

イ) |

|

| 6 |

・第二章の解説 |

|

| 7 |

・最終章の解説 |

|

| 8 |

・フェミ、ジェンダーに関するゲイ=レズビアン、ポスト構造主義 |

|

| 9 |

・謝辞 |

|

| 15 |

10 |

・ウェンディ・オーウェン |

01 第1章 セックス/ジェンダー/欲望の主 体 0_ch01-Butler_gendertrouble.pdf

1. フェミニズムの主体としての「女」

2. セックス/ジェンダー/欲望”の強制的秩序

3. ジェンダー—現代の論争の不毛な循環

4. 二元体、一元体、そのかなたの理論

5. アイデンティティ、セックス、実体の形而上学

6. 言語、権力、歴換戦略

| シモーヌ・ド・ボーヴォワール |

Simone Lucie

Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, 1908-1986 |

女は作られる |

| ジュリア・クリテヴァ |

Yuliya Stoyanova

Krasteva, 1941- |

女という記号 |

| リュス・イリガライ |

Luce Irigaray,

1930- |

女は不在。女性には主体も客体もない。

そもそも男根的秩序が異常。 |

| ミッシェル・フーコー |

Paul-Michel

Foucault, 1926-1984 |

セクシュアリティは歴史 |

| モニック・ウィティッグ |

Monique Wittig,

1935-2003 |

レズビアンが中心で標準、異性愛は脱中

心的でアノマリー、強制的な体制。《個人の向上と欲求の解放が性カテゴリーの廃止を余儀なくさせる》 |

| 異性愛のマトリクス |

Heterosexual matrix |

身体の性的差異(すなわちセックス)を

基軸としてエロスの交換を規範として強制する性の体制(sexual

institution)をいう。のちに、異性愛のヘゲモニー(heterosexual hegemony) |

※(A)真に禁止されているのは近親姦であり同性愛ではない,(B)近親姦以外の同性愛も異性愛も禁止されていない,(C)禁止されていないが

ゆえに同性愛は異性愛である - モ

ニック・ウィティッグの愉快な三段論法.

| ページ(和訳) |

パラグラフ |

第1章 セックス/ジェンダー/欲望の 主体 0_ch01-Butler_gendertrouble.pdf |

| 19 |

1 |

・政治とか表象(代表)という用語に注

意警戒せよ |

| 19-20 |

2 |

・女という主体は安定的なものじゃない |

| 3 |

・フーコーによると、権力の法システム

は主体を生産し、そののちに表象するといった。 |

|

| 21 |

4 |

・主体の問題は重要だ |

| 5 |

・法の前に存在する主体は可能か? |

|

| 6 |

・女たちという厄介な用語 |

|

| 7 |

・フェミの普遍性を準備するための家父長概念、また、その文化相対的な

無力化により破綻。 |

|

| 8 |

・問題性のある家父長制の概念を、捨てるにすてられない、ジレンマ |

|

| 9 |

・フェミニズムの統一性や普遍性は、主体が確立するプロセスのなかでは

空洞化されざるをえない |

|

| 10 |

・言語や政治の法構造についての理解と介入こそが重要 |

|

| 11 |

・ポスフェミと「文化と政治性」 |

|

| 12 |

・フェミの法的主体といわれているものの「追跡」の重要性 |

|

| 13 |

||

| 14 |

2. セックス/ジェンダー/欲望”の強制的秩序 ・単一な女のカテゴリーの生産 |

|

| 15 |

||

| 28 |

16 |

・セックスやジェンダーがどのように所与のものになるかと問いかけた後

に、所与のセックスやジェンダーを問いかけることは可能なのか? |

| 29 |

17 |

・★セックスそのものがジェンダー化されたカテゴリーとすると、ジェン

ダーをセックスの文化的解釈と定義することはナンセンスである ・ジェンアーはセックスそのものが生産される装置のようなもの |

| 18 |

18 |

3. ジェンダー—現代の論争の不毛な循環 ・ジェンダーは所有可能なのか?——ジェンダーやセックスは与えられるもの? |

| 19 |

・ボーヴォワールの構築主義的主張 |

|

| 20 |

・ボーヴォワールの構築主義的主張→哲学上の自由意志論と決定論 ・ボディ一般 |

|

| 32 |

21 |

・ジェンダーやセックスが、自由だ/固定だという問題の立て方、ある種

のヒューマニズムを擁護する機能をもつ |

| 22 |

社会科学者とジェンダー概念 |

|

| 33 |

23 |

イリガライの議論 ・アイデンティティに関わる議論をはじめると、女(という概念)は逆説を生み出す ・おんなはひとつではないセックスである ・表象不能な概念 ・おんなは思考できないセックス ・おんなは名づけ得ない、複数のセックスである。 ・おんなは他者であるが、排除することにより、男根中心主義の意味の経済(エコノミー)を産出する ・ひとつのもとに像を結ばない表象になる——という矛盾(アイデンティティは一つのものに回帰するゆえに) |

| 34 |

24 |

・実体の形而上学とはなにか |

| 25 |

・おんなというセックスは言語上の不在の点である。 ・おんなというセックスはひとつではない主体 |

|

| 26 |

・ボーヴォワール |

|

| 27 |

・ボーヴォワールの女性蔑視の実存分析=主体はつねに男 ・ジェンダーの非対称性 |

|

| 37 |

28 |

・ボーヴォワール弁によると、女の身体は自由になるために場や手段にな るべきだ。そして、女の境界づけたり、限界づける女の本質になってはならない。 |

| 38 |

29 |

・ボーヴォワール:身体は言説の構築物、自由とは無縁。 ・おんなの身体は、しるしづけられ、おとこの身体はしるしづけられない ・女は無効にされている |

| 39 |

30 |

4. 二元体、一元体、そのかなたの理論 |

| 31 |

・フェミニズム批評 |

|

| 32 |

・本質主義にまつわる現在のフェミ論争 |

|

| 41-42 |

33 |

・連帯の政治の可能性と限界 |

| 34 |

||

| 35 |

||

| 36 |

||

| 37 |

||

| 45 |

38 |

5. アイデンティティ、セックス、実体の形而上学 |

| 46 |

39 |

・理解可能なジェンダー |

| 40 |

・セックスの真実があるかもしれない、というはかない希望(フーコー) |

|

| 41 |

・理解可能のマトリックスについて考えよ |

|

| 42 |

||

| 43 |

||

| 49 |

44 |

・イリガライにとっての文法 |

| 45 |

||

| 50 |

46 |

・おんなをセックスにした瞬間におんなから失われるもの |

| 47 |

【引用文】 |

|

| 51 |

48 |

・セックスの粉砕を要求するウィティッグ |

| 51 |

49 |

・ミッシェル・アールの説明 |

| 50 |

【引用文】ミッシェル・アール | |

| 51 |

||

| 53 |

52 |

【引用文】ウィティッグ |

| 53 |

・ジェンダーは哲学に属する ・アリサ・フランクリン「あなたのせいで当たり前の女のように感じる」 |

|

| 54 |

54 |

・セックス、ジェンダー、欲望の三者の位相 |

| 55 |

||

| 55 |

56 |

・フーコーの引用する、エルキュリーヌ・バルバン |

| 56 |

57 |

エルキュリーヌは、アイデンティティではなく、アイデンティティの性的 不可能性である |

| 58 |

||

| 57 |

59 | ・ジェンダーの核(ロバート・ストーラー) |

| 58 |

60 |

・ジェンダーはパフォーマンスである |

| 60 |

61 |

6. 言語、権力、歴換戦略 ・行為の背景に行為する人を「想定」 |

| 62 |

・自然の生産 ・ウィティッグ |

|

| 63 |

・ウィティッグ | |

| 64 |

・ウィティッグ | |

| 63 |

65 |

・ウィティッグ |

| 66 |

・ラカン |

|

| 67 |

||

| 65 |

68 |

唯物論とラカン派 |

| 66 |

69 |

|

| 67 |

70 |

・ポスト性器的セクシュアリティとフェミニズム |

| 67-69 |

71 |

|

| 69 |

72 |

・フェミニズムの性理論 |

| 73 |

||

| 70 |

74 |

・権力のマトリクスより逃れられない概念 |

| 75 |

||

| 73 |

76 |

ボーヴォワールをうけて、おんなは(パフォーマンス的)プロセスである

という見解を提示。 ・おんなは進行中の概念である ・本書は、ジェンダー・トラブルを拡散拡大していく試み |

・フェミニズム概念の多元化

・わかりやすい政治的目標のとしての男女の賃金格差の是正と、哲学的議論としてのオントロジー(存在論)ならびにエピステモロジー(認識論)へ の切り込み

・アイデンティティの操作的概念こそが、アイデンティティ・ポリティクスの可能性

02 第2章 禁止、精神分析、異性愛のマトリ クスの生産 ch02_Butler_gendertrouble-2.pdf

7. 構造主義の危うい交換

8. ラカン、リヴィエール、仮装の戦略

9. フロイトおよびジェンダーのメランコリー

10. ジェンダーの複合性、同一化の限界

11. 権力としての禁止の再考

※(A)真に禁止されているのは近親姦(インセスト)であり同性愛ではない,(B)近親姦以外の同性愛も異性愛も禁止されていない,(C)禁止 されていないが ゆえに同性愛は異性愛である - モ ニック・ウィティッグの愉快な三段論法.

【イ

ンセスト概念についての誤解を解く】

イ ンセストは、近親姦と訳語することも近親婚と訳すことも間違いである——竹村和子訳の問題。インセストは、禁止された親族カテゴリーとの婚姻(社会的承認 された婚姻関係すなわち恒常的な性交関係)のことをさす。そのため、インセストは、定められた者以外との性交や、それにもとづく繁殖行為をさす。通常は、 恒 常的な性交関係が禁止されるものとは婚姻関係になく、社会的に承認されてもいない。そのため、文化人類学では、インセスト関係にあるものどうしの性交と婚 姻(後者は制度上ありえない)は区別すべきとされている。多くの社会で異母キョウダイをふくめてキョウダイ間での性交ならびに婚姻は禁忌(タブー)である が、古代エジプトの王家では、むしろ、それが定められる場合は(上掲の定義からみて)インセストとは呼ばない。

【ヘ テロセクシャルを異性「愛」とすることの不可能性】

ヘ テロセクシャルは、異性愛ではなく、異性性交性で、この場合の性交はインターコース(性器の挿入)ではなく、性の交わりであり性器の接触と理解すべき。せ いぜい、この性愛はエロス、あるいはリビドー(欲動)なので、姑息的な翻訳だが、ヘトロセクシュアルを異性エロス・異性リビドー・異性欲動とすべきか。

++

+++(消去不可)+++++

開

始時間:3:07:15 Two: Prohibition, Psychoanalysis, and the Production of the

Heterosexual Matrix

| ジャック・ラカン |

Jacques-Marie-

Émile Lacan, 1901-1981 |

「ジャック=マリー=エミール・ラカン

(Jacques-Marie-Émile Lacan、1901年4月13日 -

1981年9月9日)は、フランスの哲学者、精神科医、精神分析家。

初期には、フランスの構造主義、ポスト構造主義思想に影響力を持った精神分析家として知られていた。

中期では、フロイトの精神分析学を構造主義的に発展させたパリ・フロイト派(フランス語版)のリーダー役を荷った。

後期では、フロイトの大義派(仏:École de la Cause freudienne)を立ち上げた。

新フロイト派や自我心理学に反対した。アンナ・フロイトの理論については、フロイトの業績を正しく継承していないとして批判し「アナフロイディズム」と呼

び、「フロイトに還れ」(仏:Le retour à Freud)と主張した。」ウィキペディア) |

| ジョーン・リヴィエール |

Joan Riviere,

1883-1962 |

ジョーン・リビエール

- Joan Riviereとも表現。She was a British psychoanalyst, who was both an

early translator of Freud into English and an influential writer on her

own account. |

| ジークムント・フロイト |

Sigmund Freud,

1856-1939 |

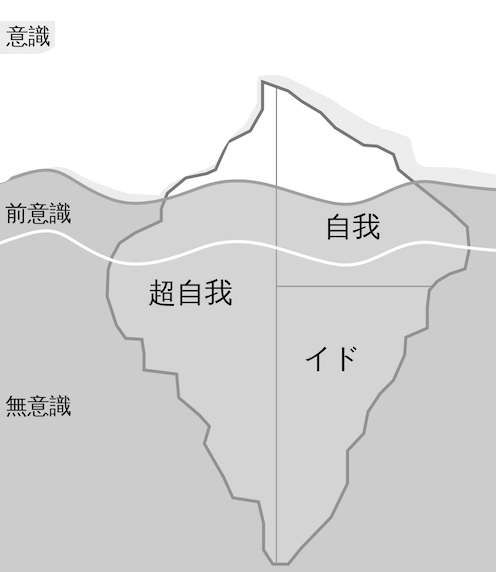

フロイトの無意識の構造論 フロイトの無意識の構造論 |

| 父の名 |

Noms-du-Père |

「人間が、乳児から成長して自己を持つ

にいたる課程において、母の乳房が詰まっている乳児の口から、やがて乳房が去り、そ

こに欠如が生まれる。ラカンによれば、これは(1)想像界に安住する

のを禁ずる父の命令を受け入れることであり、(2)社会的な法の要求を受け入れること、(3)社会という言語活動の場に引きずり出されること、(4)自分

が全能ではないという事実を受け入れることと同義である。

この父の命令にあたるものを、ラカンは、フランス語で同じ発音をもつ2つの言葉「non(否)」と「nom(名)」をひっかけて、父の名と呼んだ。/父

の名を受け容れる過程は、幼児の全能性である「ファルス」(仏:phallus)を傷つけることという意味で、去勢(仏:forclusion)と呼ばれ

る。この去勢によって、人間は自らの不完全性を認め、不完全であるところの主体(仏:sujet)を逆に積極的に確立するのである」ウィキ

ペディア「父の名」)。 |

| 第2章:ページ |

パラグラフ |

ch02_Butler_gendertrouble-2.pdf ※主たる禁止は近親姦であり、同性はそうではない、というモニカ・ウィテッグ「ストレートな精神」 |

| 77 |

1 |

・家父長制を撃破したい欲望のための、

家父長制「以前」を想定するフェミはまともか? |

| 2 |

・家父長制「以前」を想定するフェミ

は、フェチ(物象化の蔑称)でもある——(ジュディス・バトラーのテーゼ) ・家父長制のフェチの解剖が、まず必要になる。 |

|

| 78 |

3 |

・「法の出現」という課題 ・起源の捏造は、戦略である |

| 4 |

・法の出現以前にユートピア的意味を投

影する人は、自己正当化の物語にどっぷり浸かっている。 |

|

| 79 |

5 |

・女のあり方に関するさまざまな起源神

話 |

| 6 |

・レヴィ=ストロースは、本当に助けになるのか? |

|

| 80 |

7 |

・素材としてのセックスも、文化的道具としてのセックスもかなり怪しい |

| 8 |

・ストラザーンやマコーマック批判 ・男性中心主義への抵抗としての女性の意義を復権することは、その男性中心主義のイデオロギーを強化する。 ・ギアツの立ち位置:自然は文化的概念だが、自然概念がもつ普遍的イデオロギーゆえに、つねに、文化的粉飾を解体する作用すらもつ。 ・自然としてのセックスが政治的なものであるならば、構造主義人類学の自然と文化の概念は、最初から崩壊する |

|

| 81 |

9 |

・家父長的な法の存在 |

| 10 |

・ジェンダー構築 |

|

| 83 |

11 |

7. 構造主義の危うい交換 ・構造主義は法を単数とみなす傾向あり。 ・L=S(レヴィ=ストロース)の議論は、人間関係を構成している構造化の普 遍的論理を前提にする ・レヴィ=ストロースの問題は、文化人類学者は文化の手触りにこだわるので、普遍化傾向が遠ざかるが、彼の場合は、再度、哲学に回帰した。 ・ギアーツの「ローカル・ナレッジ」を批判の根拠にしているが、「文化の解釈」にも、L=S批判はある。 |

| 84-85 |

12 |

・イリガライのL=S批判は、「しるしをつけて排除」という男根ロゴス

中心主義のエコノミーに対するやむにやまれぬ批判 |

| 13 |

・言語の全体性と閉鎖性 ・ソシュールのシニフィアンとシニフェ(→記号の世界) |

|

| 86 |

14 |

・L=S、男性的文化アイデンティティは、父系親族の差異化で確立でき

る。 ・それを可能にするのは、イリガライによると、ホモソーシャルな欲望 |

| 86-87 |

15 |

・族外婚=交換=ホモソーシャルな結束の手段(イリガライ・テーゼ) |

| 87 |

16 |

・男同士の互恵関係は、男女における非互恵関係を条件づける(バト

ラー)→これはちょっと無理があるかな… |

| 88 |

17 |

・象徴界から排除されたセックスの領域? ・構造主義の法の検討 ・法の中で性差がつくられること |

| 18 |

・「トーテムとタブー」の信憑性のなさを指摘することが、フロイトを逆

に擁護してしまう |

|

| 19 |

・L=Sを例にとり、インセストタブーを否認することへの「禁止」の大

きさを指摘。 |

|

| 20 |

・(母子のインセストタブーの上にたてば)欲望はなぜ異性愛(ヘテロセ

クシャル)の男性の特権になるのか? |

|

| 21 |

||

| 91 |

22 |

8. ラカン、リヴィエール、仮装の戦略 ・ラカンの言語理論の目的が混乱する(ジェンダーを議論すれば……) |

| 23 |

・ファルスであること |

|

| 92 |

24 |

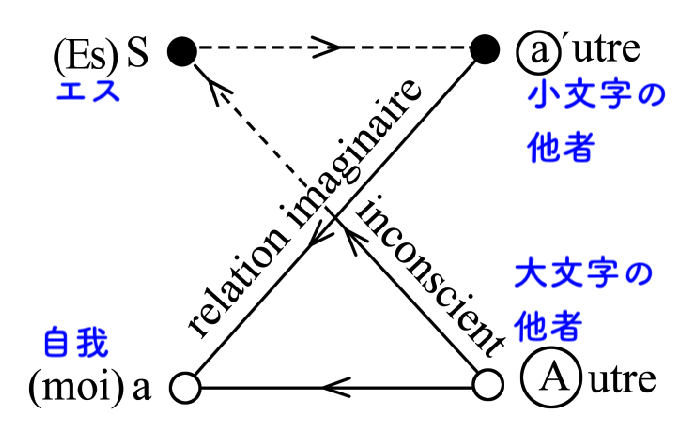

・象徴界(→ジャック・ラカン理論のスコラ的解釈)(→ウィキペディア「現実界・象徴界・想像界」) 「大

文字のS(エス)からa'(小文字の他者)を経由してa

(自我)で顕された自我(moi)に到達する経路が、鏡像段階。鏡像段階では点線でしか示されていない。大文字のS(エス=超自我)から、自我(a)へは

実践も点

線もない。自我(moi)はA(大文字の他者)と、鏡に映った他者(a')すなわち、小文字の他者からの承認があって存在する。A(大文字の他者)は、超

自我(Es)にも部分的に投射している=この経路が無意識であり、大文字のS(エス=超自我)に完全に投射されていない。鏡に映った他者(a')から自我

(moi)に投射する経路が想像的関係(relation imaginaire)という。」 「大

文字のS(エス)からa'(小文字の他者)を経由してa

(自我)で顕された自我(moi)に到達する経路が、鏡像段階。鏡像段階では点線でしか示されていない。大文字のS(エス=超自我)から、自我(a)へは

実践も点

線もない。自我(moi)はA(大文字の他者)と、鏡に映った他者(a')すなわち、小文字の他者からの承認があって存在する。A(大文字の他者)は、超

自我(Es)にも部分的に投射している=この経路が無意識であり、大文字のS(エス=超自我)に完全に投射されていない。鏡に映った他者(a')から自我

(moi)に投射する経路が想像的関係(relation imaginaire)という。」 |

| 93 |

25 |

・もし、象徴界が意味構造なら→文化の構造であるこの事柄の、誰が、何

を、誰を意味付けるのか? |

| 93 |

26 |

・男の主体は……見えているだけ |

| 94 |

27 |

・

女はファルスである。→ウィキペディア「父の名を受け容れる過程は、幼児の全能性である「ファルス」(phallus)を傷つけることという意味で、去勢

(castration)と呼ばれるわけだが、この去勢によって、人間は自らの不完全性を認め、不完全であるところの自己を逆に積極的に確立するのであ

る」。 |

| 28 |

・ファルスであることは、父の法により意味づけられる |

|

| 95 |

29 |

・男はファルスをもっているが、ファルスであるわけではない。 |

| 30 |

・女はファルスである——ファルスを具現化し、支える欠如 ・(ラカンからの引用) |

|

| 31 |

・異性愛の非現実性と、男性主体の見せかけの現実性を、ラカンは指摘。 |

|

| 32 |

・異性愛の喜劇=女に強制されているファルス |

|

| 33 |

・バトラーの帰結 1)セックスの存在論を、パフォーマティブに生産すること。あることと納得させる(しかけ)。 2)男根主義のメカニズムで表象不可能とされている、アプリオリな女性(のオントロジー)を前提とした女の欲望 ・イリガライの処方箋「仮装は女がおこなう。それは男の欲望に参与するため。その時 に、女は自分の欲望を断念するという犠牲を払っている」 |

|

| 98 |

34 |

・バトラーによると、この2つの方向性は互いに排除しない。なぜなら、

見せかけは胡散臭いものになっているから。 ・リビエールはかつて「仮装としての女らしさ」を論じた。 ・仮装は、つねに、否定されるべきものとしてあり続けるのか? (バトラーはいくつもの審問をおこなう) |

| 98 |

35 |

・ラカンの引用→女性の本質性(=仮装をつづける存在)を否定しても、女はファルスになる。この場合の、女は

ファルスであるという意味は、他者の欲望のシニフィアン(=意味するもの)になる。 ・女が愛されると同時に欲望されることを望むのは、ただ、女がそうでないもののため(=男のためではなく、それ自身。引用者)である。 ・女は自分自身の欲望のシニフィアンを、自分が愛の要求をむける相手の身体の中に見出す(=女の身体は他者としての男を内包する存在になる) ・この名づけ得ない器官としてのペニスは、ヘブライ語のヤハウェのように発話してはならないものであれば、なぜ、それを忘れるのか?(バトラーのラカン批 判) ・女性=ファルスの欠如というラカン説批判が展開される |

| 99 |

36 |

・ラカンと仮面。 ・仮面の機能は、愛の拒絶を解決する手段としてのアイデンティフィケーション(同一化) ・仮面はメランコリーの体内化戦略だという ・「結果的に二重に喪失されたものをメランコリーによって吸収することで、アイデンティティの構造を二重にする、二重の否定がなされる」(99)→ヘーゲ ルの否定の否定を思い起こす。 |

| 100 |

37 |

・女性の同性愛と、ラカンの仮面の議論 ・ラカンは、仮装を性の位置の喜劇としてとらえる(102) |

| 38 |

・

ラカンは、女性の同性愛が絶望した異性愛から説明するが、(メランコリーと同一化の議論という共通の地平からは)バトラーは、異性愛こそが、絶望した同性

愛からも説明できると主張(こは、本章の末尾にでてくるゲイル・ルービンの性的欲望の管理と社会参画への包合という論証の議論に接続する)。 |

|

| 101 |

39 |

・ラカンは、代名詞の位置を自在に動かすことで、誰が誰を拒絶するのか

を曖昧にした。 |

| 40 |

・仮装としての女らしさ(1929)論文 ・アーネスト・ジョーンズの説明:女のセクシュアリティは、ヘテロセクシュアリティか、同性愛かの形態にどちらかに発達していく。 ・リビエールは、中間タイプ ・「セックスの特徴」+「欲望」+「性指向」  前

列左から右に:Sigmund Freud, G. Stanley Hall, Carl Jung, 後列左から右に:Abraham A.

Brill, Ernest Jones, Sándor Ferenczi,(1909年クラーク大学[Massachusetts]にて) 前

列左から右に:Sigmund Freud, G. Stanley Hall, Carl Jung, 後列左から右に:Abraham A.

Brill, Ernest Jones, Sándor Ferenczi,(1909年クラーク大学[Massachusetts]にて) |

|

| 102 |

41 |

・リヴィエール:2つのジェンダーの属性をあわせもつことの意味=「闘

争の相互作用」 ・フィレンツィーを引用するリヴィエール「同性愛の男は自分の同性愛を「防御」するために異性愛を誇張する。……男らしくありたいと望む女は……女らしさ の仮面をつける」(102-103) |

| 103 |

42 |

・文化的ステレオタイプのゲイと、ゲイの内実は異なる、ということだ

が、私には、2タイプあるように思えるが、どう説明するのか? ・ゲイ男性は異性愛男性と違わない(103) |

| 43 |

・女のホモセクシュアルと、男のホモセクシュアルは同じ(あるいは対称

的ではない)。男女の非対称に由来する。 ・「同性愛の男は去勢を望むと同時に恐怖することによって、思わず知らず、自分自身に報復しているのである」——同性愛の男は「自分の同性愛」を理解して いない。 ・では、女性の同性愛は、自分の同性愛を理解しているということか? |

|

| 104 |

44 |

・リヴィエールは女の同性愛を理解しているのか?(104)

——バトラーの主張では、わかっていない、というふうに読める ・リヴィエールは女の同性愛を理解しているのか?(104)

——バトラーの主張では、わかっていない、というふうに読める・精神分析の「歴史的伝統」のなかに、レズビアンは「無性」のもの、セクシュアリティを否定したものとして位置付けられている——ホモセクシュアルでもレ ズビアニズムの「多様性」は、精神分析ならびにバトラー先生はどのように理解されているのか、聞きたいところである。 ・リヴィエールが、我々に理解させようとしているのは、仮装した女の同性愛は、そうでない女の同性愛にも異性愛にも還元できない。 ・隠されているのは「怒り」である→ここで、私(池田)は、サンダカン八番娼館の木下クニのことを思い出した。クニさんのことは「山崎朋子『サンダカン八番娼館 : 底辺女性史序章』研究ノート」 で。 |

| 105 |

45 |

・男性どうしのホモエロッティクな交換は去勢を意味する(105) ・「男同士のホモエロティックな交換は去勢を意味するので、同性愛の男に「防御」の必要性を感じさせたのと同じ報復の恐怖をおんなも感じることになる」 (105) |

| 106 |

46 |

・仮装により隠されているのはなにか? ・リビエールの結論:両性のあいだに差異なし |

| 47 |

・スティーブン・ヒース「ジョーン・リヴィエールと仮装」=本物の女性

性は、それを演じるものまねであり、仮装である」(106) |

|

| 48 |

・女性性は、男への同一化を押さえ込み、解決する仮面となる |

|

| 107 |

49 |

・リヴィエールの解釈をめぐって ・リビエールは、自分の男根主義をおそれているのではないか? ・リビエール自身が、自分がファルスに同一化していることが明らかになることを恐れている? |

| 50 |

・バトラーのリヴィエール批判:女性性を恐る |

|

| 51 |

||

| 109 |

52 |

・ラカン派の分割の概念 |

| 53 |

・同一化には幻想がつきもの |

|

| 110 |

54 |

・言説の前にあるものは不可能 ・法は禁止すると同時に産出する |

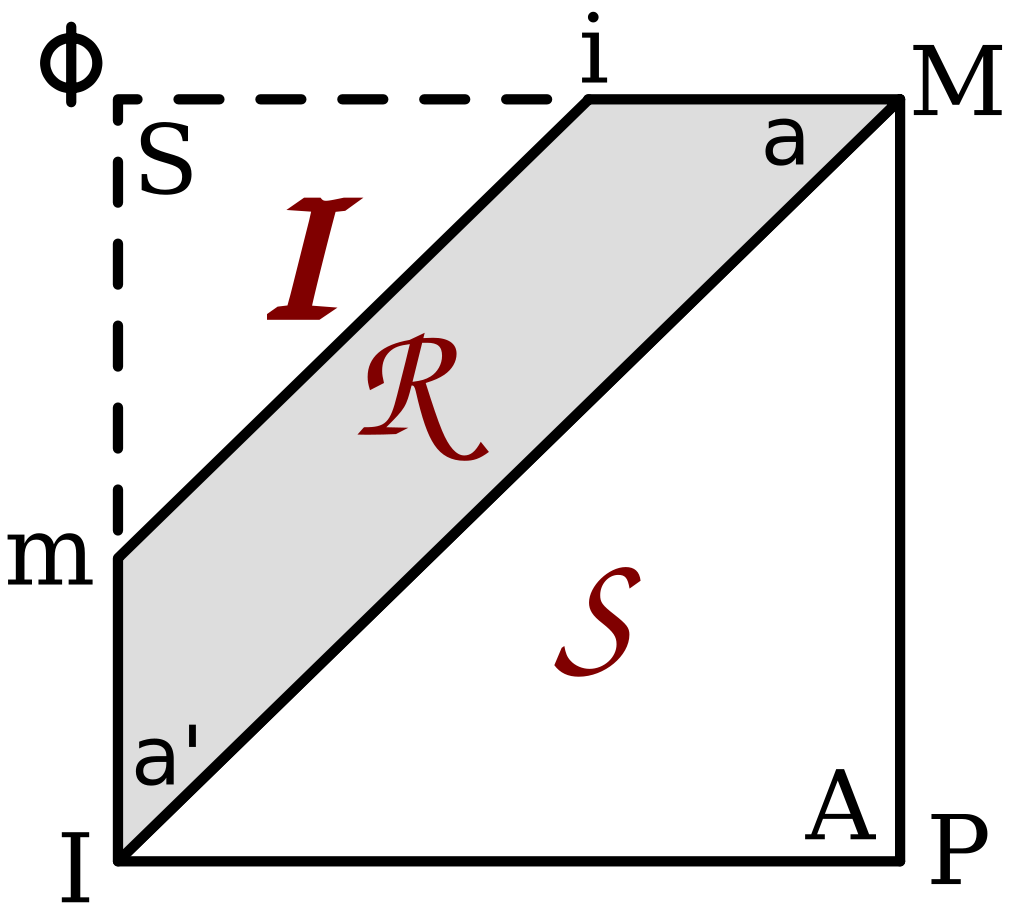

| 55 |

〈想

像界=I〉=(承前)。〈現実界=R〉=「現実とはけっして言語で語り得ないものであるが、同時に人間は現実を言語によって語るしか

ない、という一見逆説的なテーゼが成り立つ」ような世界。〈象徴界=S〉=「人

間存在を根本的に規定する言語活動(langage)の場のこと。また、数学などもこれに含まれ、言語活動によって形成される人間のつながりを大文字の他

者(A)と名づけている。これは、自己と他者をつなげる共通の第三者

としての言語を指している。大文字の他者も言語活動の一部であることから、象徴界に属する」ウィキペディア「現実界・象徴界・想像界」) |

|

| 56 |

||

| 112-113 |

57 |

・ラカンの理論は、奴隷の道徳律である |

| 114 |

58 |

9. フロイトおよびジェンダーのメランコリー ・イリガライ、フロイト、クリティバ |

| 59 | ・フロイト「悲哀とメランコリー」 |

|

| 60 |

||

| 61 |

||

| 62 |

||

| 63 |

【テキストとは無関係の解説】 ・エディプスコンプレックス(Oedipus complex):「精神分析の用語。男子が母親に性愛感情をいだき,父親に嫉妬する無意識の葛藤感情。広義にはエレクトラ・コンプレックスも含む。人間 は乳幼児期から性愛衝動をもち,無意識に異性の親の愛情を得ようとし,同性の親に対しては嫉妬するが,この衝動は抑圧されている。このことを十分理解して なんらかの方法で解放しないと,一種のしこりないし屈折となり,のちに神経症を発症することがあるという考え方。父親を殺し母親と結婚したギリシア神話の エディプス (オイディプス) 王にちなんで名づけられた」ブリタニカ)。女児は、去勢コンプレックス=男根への羨望から、エディプスコンプレックスがはじまる。男児は去勢コンプレック スへによりエディプスコンプレックスが終わる。 ・エレクトラ・コンプレックス(Electra complex):(ユング派)「精神分析の用語。女子が父親に性愛衝動をもつと同時に母親に嫉妬と憎しみをいだきながら,これを無意識のうちに抑圧し, 屈折した異性願望を形成する心的状況をいう。広義にはエディプス・コンプレックスに含まれるが,特に女子の場合に限って,男子の母親に対する愛着と対比さ せて用いる。」ブリタニカ) |

|

| 118 |

64 |

・一次気質とはなにか? |

| 65 |

||

| 66 |

||

| 67 |

・フロイト「自己非難は、愛する対象に向けていた非難が方向を変え、自

分自身に向けられたものである」(120) |

|

| 68 |

・メランコリー |

|

| 69 |

||

| 121 |

70 |

・ジェンダーアイデンティティの内面化=心の内部に自我の理想像を構築

すること |

| 71 |

・ジェンダーアイデンティティの強化 |

|

| 72 |

||

| 123 |

73 |

・「ジェ

ンダー・アイデンティティは、同性愛タブーを一貫して採用することによって、つまり、明確に区分されたセックスのカテゴリーにしたがって身体を形成するだ

けでなかう、性的欲望を生産し、それをディスポジション(気質としての配置)することによって、アイデンティティは構築され、維持される」

(123) |

| 74 |

||

| 75 |

・気質(形成)は、プロセスの結果(→M・ミードの女性と男性の性差の形成に関するモデルとその問題) |

|

| 125 |

76 |

・一次気質は法の結果(125) ・快楽を想定する抑圧仮説(125) |

| 77 |

・「気質」概念という起源 |

|

| 127 |

78 |

10. ジェンダーの複合性、同一化の限界 ・これまで、ラカン・リビエール・フロイトを議論してきた。 ・ファルスであるか、ファルスをもつか…… |

| 79 |

・フェミ批評と同一化の問題 ・母への同一化 |

|

| 80 |

||

| 81 |

・父の法の、文化多元的定義 |

|

| 82 |

||

| 83 |

・インコーポレーションは幻想、プロセスではない(129) |

|

| 84 |

・イントロジェクションは、悲哀の作用に寄与するプロセスだ(130) |

|

| 85 |

||

| 86 |

・ジェンダー・アイデンティティの構造を、メランコリーの構造と考えよ

(131) |

|

| 87 |

||

| 88 |

・抑圧の二重の波——イリガライ |

|

| 89 |

・イリガライは、フロイトを嘲笑するために、せっせと引用する

(132) |

|

| 90 |

・homosexual the matter ...

にそろそろ疲れてくるころである(池田) |

|

| 91 |

||

| 92 |

・幻想を保持する、とはどういうことか。 ・ペニス、胸、膣が、快楽の源泉でそこから全身に発散する、という「自然化」  |

|

| 93 |

・トランスセクシュアルと身体(=自然化言説への抵抗?)→"deep throat" |

|

| 94 |

・身体の二重性(想像の身体/現実の身体) ・身体はすでに文化の記号 |

|

| 95 |

・「メランコリーによって獲得された異性愛」 ・バトラーさんの「アンドロジニー?」(135-136) ・ペニスと《対象としての女》《記号としての女》 |

|

| 137 |

96 |

11. 権力としての禁止の再考 ・基礎付け主義(Foundationalism) に対するフーコーの批判=系譜学 ・「信念が正当化されるのは基本的な信念によって基礎付けられることによってである、という考え方(認識論)」「倫理的判断が正当化されるのは基礎的な倫 理判断によって基礎づけられている場合である(倫理学)」 ・フェミニズムの理論は、性差に関する精神分析理論に依拠。 ・フェミニズム2つの理論的挑戦:「異性愛」と「インセスト(近親姦)」 ・ゲイル・ルービン(Gayle S. Rubin)「女の交易(The Traffic in Women)」 ——ジェンダーとは社会的に強要されたセックスの分割である(ゲイル・ルービン) |

| 138 |

97 |

・禁止の法 ・昇華(sublimation)の生産効果:In psychology, sublimation is a mature type of defense mechanism, in which socially unacceptable impulses or idealizations are transformed into socially acceptable actions or behavior, possibly resulting in a long-term conversion of the initial impulse. ・フロイト「文明とその不満」→セクシュアリティの昇華は、不満をうみだす。 ・マルクーゼ「エロスと文明」→昇華行為こそが人間的で解放されるべき ・フーコー:禁止の法ではなく、生産の法に着目する。(禁止の法とは、権力のなかにどっぷり浸かっているのに、隠しおおせるとおもっている自分自身の物語 生産である) |

| 139 |

98 |

・インセストタブーは二重の禁止:性交=セックスと出産=再生産を禁じ

る(ゲイル・ルービン)。このことは、インセストタブーが性対象の選択を領域を可能な性交の相手と、そうでないもの。 ・文化の再生産とアイデンティティは保持されなければならない=族外婚と族外婚の異性愛 ・インセストのタブーの前に、同性愛のタブーがある(ルービン)→これは民族学上の事実とは齟齬。男性では、儀礼的同性愛の実践が多くある。 ・いずれにせよ、性愛的対象は、異性愛としてがデフォルト。 |

| 139 |

99 |

・ルービンの主張は、セックスとジェンダーの制度は、女の交換や異性愛

の推奨など文化的制度により秩序づけられる。 ・エディプス・コンプレックスは、インセストのタブーを説明するものではなく、インセストタブーを文化的に説明し、タブーを執行するものだと、ルービンは いう。 |

| 140 |

100 |

・セクシュアリティの存在に先行して、法が先に存在している可能性があ

る(=文化人類学的には首肯できる考え方) ・バトラーによるとセクシュアリティはファンタジーそのものなので、セクシュアリティは法によるファンタジーであり、法はセクシュアリティと同様な禁止の ファンタージーを産出する。 |

| 101 |

・インセストタブーのセックスの禁止と(セックスの)区分は、文化シス

テムを通して、ジェンダーに変容(=メタモルフォーゼ)させ、法に先行したその男女の区分というものを「存在論的な現実」だと、錯認させる。 ・セックスとジェンダーには、その成立秩序に順序がある。このようにして、ジェンダーの秩序がセックスの区分に組み込まれていく。 |

|

| 141 |

102 |

・両性愛の源泉は、男女の親によるケアのもとで生まれる ・同性愛の革命が生じるためには、男女の両親によるケアから育てられない養育のシステムからうまれる——「女の交換」の廃止。 ・ルービンによると、異性愛の強制的側面が解体されるためには、ジェンダー区分そのものを解体しなければならない。 ・(池田による解説)その可能性を拓くためには同性婚ならびに同性のカップルが人類共同体の仲間の補助(=次世代育成能力の付与)により次世代の男女を育 むことが不可欠になる。日本の同性婚の権利を擁護する法律家やアクティビストは、ここまで考えているのだろうか? ルービンは、ある意味で同性愛理論の カール・マルクスなみのスケールをもつ。 ・ルービンのほのめかし(141) |

| 142 |

103 |

・法が結果的に転倒する可能性を示唆(141) ・ルービンは「あと」の議論かかわっているが、それは「まえ」の存在様式をユートピア的に想像することとは異なる。 ・バトラーさんは、「理想的なセクシュアリティ」の措定せず、構造主義の前提を受け入れないのなら、セクシュアリティと法の関係について、ルービンはちゃ んと指摘していないと批判。 |

| 142 |

104 |

・『性の歴史』1巻の、抑圧仮説批判:1)構造主義の法は権力のひとつ

の編成。2)法はそれが抑圧している欲望を生産し、それを産出する。 |

| 143 |

105 |

・ インセストタブーは、ジェンダー主体性を構築していく法制的な法(143)とあるが、これは文化人類学的にはナンセンス。上掲の、【インセスト概念につい ての誤解を解く】をごらんください。ただし、次節で、タブーが法を産出することを指摘と断っているので、ここでの主張も許せる。 |

| 106 |

・フーコー流の、抑圧仮説と、法の生産からみれば、インセストを軸とし

て思考することは可能である |

|

| 144 |

107 |

・精神分析はインセストタブーには生産的機能があると主張。 ・インセストタブーは、意図するようなジェンダーや抑圧をすぐにうむものでもない。 ・両性愛(バイセクシュアル)と同性愛(ホモセクシュアル)は一次的リビドー気質、異性愛(ヘテロセクシュアル)は、骨の折れる構築物。 |

| 145 |

108 |

・バイセクシュアルは、外部構築 ・両性愛(バイセクシュアル)と同性愛(ホモセクシュアル)は、ヘテロセクシュアルな秩序から排除されるが、それは「まえ」に存在するものとして位置付け られるからである。 |

| 146 |

109 |

・欲望は法を通じて制定される——ラカン。 ・撹乱→遅延説(147) |

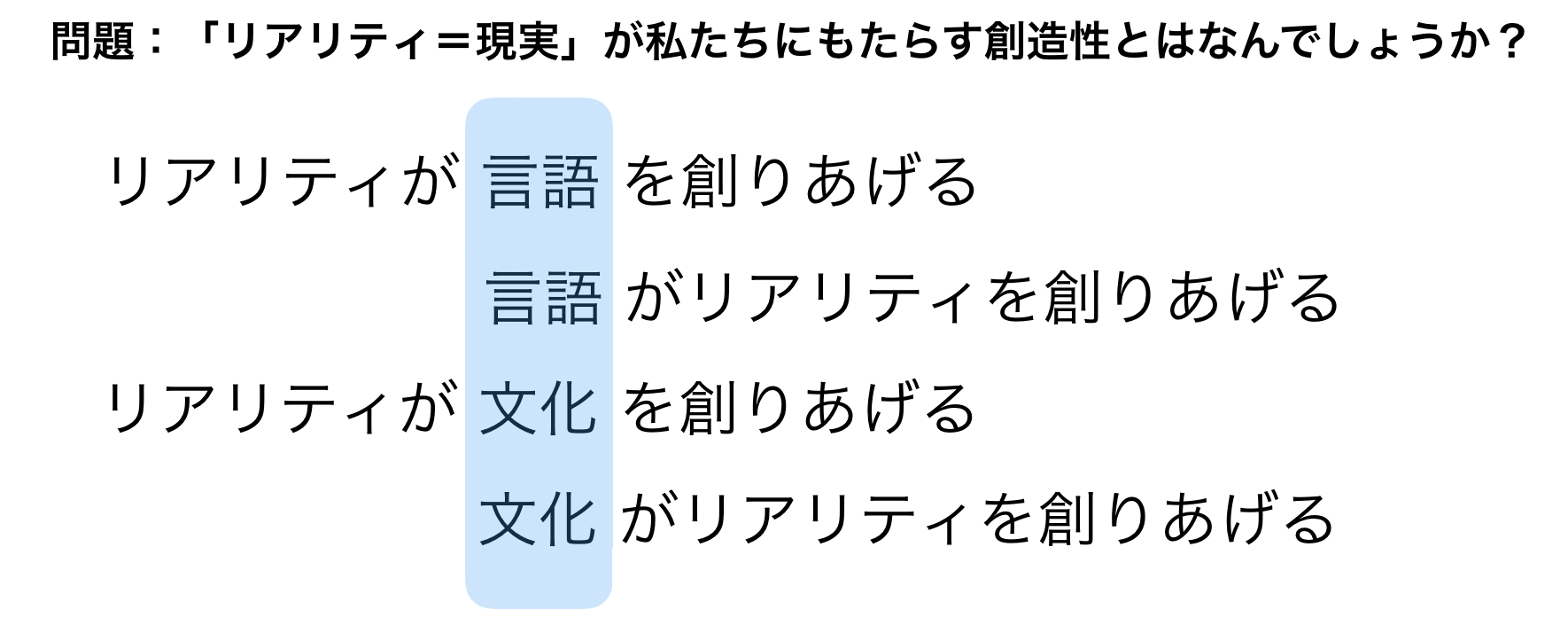

最

後の晩餐ならぬ、最初の晩餐、あるいはヲトコ時代の終わり(フェミズムの夜明け), The First Supper 1988 acrylic

on panel, 120 x 240 cm by Susan Dorothea White

03 第3章 撹乱的な身体行為Three: Subversive Bodily Acts ch03-Butler_gendertrouble-3.pdf

12. ジュリア・クリステヴァの身体の政治

13. フーコー、エルキュリーヌ、セックスの不連続の政治

14. モニク・ウィティッグ—身体の解体と架空のセックス

15. 身体への書き込み、パフォーマティブな撹乱

| ページ |

パラグラフ |

ch03-Butler_gendertrouble-3.pdf |

| 1 |

1.ジュリア・クリステヴァの身体の政

治 |

|

| 2 |

(クリステヴァはぜんぜんイケていない

ので、批判も紋切り型。アゲ) |

|

| 3 |

(アゲ) |

|

| 4 |

||

| 5 |

||

| 6 |

||

| 7 |

||

| 8 |

||

| 9 |

||

| 10 |

||

| 11 |

||

| 12 |

||

| 157 |

13 |

クリステヴァの同性愛=精神病をみなす立場を批判。クリステヴァの前提

は、異性愛を象徴界の基盤とする構造主義の前提を受け入れているからだと指摘。 |

| 14 |

||

| 158 |

15 |

女の同性愛=精神病のクリステヴァの批判はつづく |

| 16 |

(アゲ) | |

| 17 |

||

| 18 |

||

| 19 |

||

| 20 |

||

| 21 |

||

| 22 |

||

| 23 |

||

| 24 |

||

| 25 |

・母の欲動——への攻撃 |

|

| 26 |

||

| 27 |

||

| 166 |

28 |

クリステヴァの出産欲望——への攻撃 |

| 29 |

(構造主義者の前提の批判が続く) |

|

| 30 |

||

| 31 |

||

| 168 |

32 |

女のセックスという単声的な概念 |

| 168 |

33 |

フーコーによる「セックスという虚構のカテゴリー」 ※このあたりから、バトラーは、『性の歴史(1)』のフーコーの主張と、エルキュリーヌ・バルバンの手記序文の間にみられる亀裂あるいは矛盾をつく主張を 展開する。 「『性の歴史』の第一巻の終章で、フーコーは、セックスのカテゴリ1を「虚構の統一体〔と〕〔…〕原因をなす原理〔の両方〕」として利用することに警告を 発し、セックスという虚構のカテゴリーは因果関係の逆転を促して、その結果、「セッ クス」は、欲望の構造や意味の原因と理解されることになったと主張する」(168) ・性別される以前の自然の身体は性別ではない ・ゆきゆきて「知への意志」知への意志 (性の歴史1)/ ミシェル・フーコー [著] ; 渡辺守章訳 東京 : 新潮社 , 1986.9:Ch0405_his_sex1976.pdf |

| 34 |

・フーコーは、バトラーにとって、クリステヴァの女性の身体を本質化す

る言説に解毒剤になるという主張をおこなう 「フーコーの枠組みは、女の身体についてのクリステヴァの見解から発生する認識論的で政治的な問題のいくつかを解決する手段を示してくれる」(169) |

|

| 170 |

35 |

母性的リビドーのメカニズムの、記述の見直しの必要性 |

| 36 |

「クリステヴァはもっばら、父の法の禁止的側面だけに自分の議論を限定

してしまったために、父の法がいかに自然な欲動という形態で、ある種の欲望を産出しているかを説明できかった」(170) |

|

| 172 |

37 |

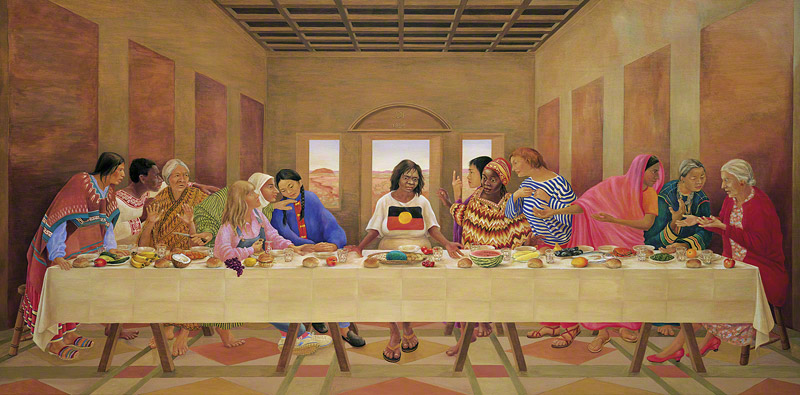

2.

フーコー、エルキュリーヌ、セックスの不連続の政治(→エルキュリーヌ・バルバンの手記序文:Foucault_Herculine_Barbin.pdf) Herculine Barbin, 1838-1868 |

| 173 |

38 |

「『性の歴史』第一巻でフーコーが示したセクシュアリティの理論は、一

九世紀のフランスの両性具有者エキュリーヌ・バルバンの日記をフーコーが翻刻したときに、彼がつけた短いが重要な序文と矛盾している」(172) 「フーコーは『性の歴史』のなかでは、セクシュアリティは権力と同延上にあると論じているが、ここでは、エルキュリーヌのセクシュアリティの構築と弾劾の 両方をおこなう具体的な権力関係を、認識できずにいるのである。実際フーコーは、彼/女の快楽の世界を美化して、「アイデンティティのない幸福な中間状態 (リンボー)」——セックスやアイデンティティのカテゴリーを超えた世界——と呼んでいる。しかしエルキュリーヌ自身の自伝的著作では、性差の言説やセッ クスのカテゴリーがふたたび登場してきており、これによって、フーコーがおこなったテクストの美化と無視とはべつの工ルキュリーヌ読解が可能だと思われ る」(173) |

| 39 |

・フーコーの性の歴史の主張では:「身体の快楽は、セックス特有の本質

をその原因とするものではなく、むしろその種の「セックス」の表出とか記号として解釈可能なものになっている」(173) ・セックスはオリジンではなく帰結である(フーコーのテーゼ) ・「セックスという概念は根本的な転倒を引き起こした。それは権力とセクシュアリティの関係の表を逆転させて、セクシュアリティを、権力とのあいだに本質 的で実際的な関係をもつものではなく、権力がなんとか支配しようとする特殊で還元不能な衝動に根をもつものとして出現させてしまった」(174-175) |

|

| 175 |

40 |

・フーコー派の主著:セックスは歴史的に産出される。したがってセック

スは本質的ではない(←→フェミニズム) |

| 41 |

・「エルキュリーヌ・バルバンの日記の編集と出版によってフーコーが

はっきりと示そうとしていることは、半陰陽的あるいは間性的な身体が、セックスのカテゴリー化という規制的な戦略をそれとなくあばき、それに異を唱える様

子である」 ・マルクーゼとフーコーにはそれほど違いがない |

|

| 42 |

・

「『性の歴史』第一巻のフーコーの立場と『ェルキュリーヌ・バルバン』の序文とのあいだにあるこの重要な隔たりは、『性の歴史』そのもののなかに、解決不

能な緊張としてすでに内在していたものである。そこで彼は、さまざまな規制的な戦略の押しつけに先立って存在する年齢差のある性的交換という、「牧歌的」

で「無垢な」快楽に言及している。一方でフーコーは、言説と権力の複雑な相互作用によって生産されることのない本来的な「セックス」など存在しないと主張

したいのだが、他方で、特定の言説/権力の交換の結果ではない本来的な「快楽の多様性」があると言いたいようだ」(176-177 |

|

| 43 |

・エルキュリーヌの日記は、フーコーのような理論的回収に抵抗している

(とバトラーが擁護) ・エルキュリーヌ(男性)とアレクシナ(女性)だが、バトラーは、そこにジェンダーを与えることを控えていることに留意せよ。 |

|

| 44 |

・エルキュリーヌのサラへの愛 ・告白による、サラからの強制的な離別経験 ・問題は、誰がエルキュリーヌを殺したか?——フーコーのようにエルキュリーヌを美化してはならぬ、エルキュリーヌの自殺を問題化しなければならないと、 バトラー先生はいう。 ・バトラー先生への池田の忖度:「女性は、どのようなセクシュアリティを持とうと フェミニズムの同盟軍になり得る、というテーゼを展開している」 ・バトラー先生は、フーコーの誤読にかなりお怒りのようである→「エ ルキュリーヌは 途切れ途切れではあるが、学校時代の他の少女たちとの関係や、修道院での「マザー」たちとの関係、最後には、彼/女の恋人となったサラヘの情熱的な愛につ いて語る。最初は罪意識にとらわれ、次には明瞭に述べられていない生殖器の病気を患ったエルキュリーヌは、彼/女の秘密を医者に、次には司祭に告白し、こ の一連の告白行為のせいで、結果的にはサラとの離別を強要されることになった。権威者たちは協議し、彼女が法的に男に変わるようにはからったが、そのせい で彼女はそれ以降、男の服装をしたり、男のさまざまな社会的利権を行使することを義務づけられることになった。センチメンタルなメロドラマの口調で、日記 は、自殺で頂点に達するたえまない彼/女の危機意識を語る。法的に男になるまえのアレクシナには、「セックス」のカテゴリーの法制的で規制的な圧力を逃れ る快楽を享受する自由があったと言ってよいかもしれない。実際フーコーは、この日記が暗示しているのは、単声的なセックスという法の押しつけのまえに存在 する規制を受けない快楽の世界だと考えているようだ。だが彼の読みが根本的に誤読していることは、このような快楽は、あまねく存在しているが分節化されな い法のなかに、つねにすでに埋め込まれており、それが歯向っているはずの法によって、実際には生産されているということである」(178)  Title page of Ambroise Tardieu's 1872 book in which excerpts of Herculine Barbin's memoirs were first published. |

|

| 45 |

「」 |

|

| 46 |

・修道院のなかの女性の同性愛がエルキュリーヌのセクシュアリティをつ

くりあげた? ・「エルキュリーヌと彼/女のパートナーのあいだにセクシュアリティを生みだす権力のさまざまなマトリクスのなかには、修道院やそれを支える宗教理念が奨 励しつつ弾劾する、女の同性愛の慣習があることは明らかである。エルキュリーヌについてわかっていることは、彼/女が読書家だったこと、それも大量の読書 家だったこと、また当時一九世紀のフランスの教育はフランス・ロマン派と古典を教えることだったので、彼/女自身の語りはこういった文学の既存の慣習の内 部で語られているということである。事実こういった慣習が、フーコーもエルキュリーヌもその慣習のそとにあるとみなしたセクシュアリティを生みだし、それ をそのようなセクシュアリティとして解釈していくものなのである。不可能な愛というロマンティックで感傷的な物語が、このテクストに登場するあらゆる形態 の欲望や苦悩を作りだしているが、他方で、不運な運命をたどる聖者たちについてのキリスト教の伝説や、自殺する両性具有者を描くギリシア神話や、キリスト 像そのものもまた、同じ役割をはたしているようだ」(179) ・と、同時にキリスト教は彼女を殉教者(=自殺者)に仕立て上げた。 ・バトラー先生を忖度すると、フーコーは、まったく、女の同性愛をわかっとらん、とお怒りのようだ。 |

|

| 47 |

||

| 48 |

・バトラー先生は、明らかに、女が同性愛で苦しんで自殺することがエル

キュリーヌ以降あってはならぬと、いっているように感じる。 ・「そうではなくて、禁止の法によって作りだされ、その喜ばしい拡散とい結果があったにもかかわらずエルキュリーヌの自殺で頂点に達する逃れがたい二律背 反を、わたしたちは論じるべきなのである」 |

|

| 49 |

・

「フーコーはついうっかりと、エルキュリーヌの「アイデンティティのない幸福な中間状態(リンボー)」は、特定の時代のセクシュアリティの編成によって可

能になった——すなわち、「ほとんど女しかいない排他的な集団に隔離された」ために可能になった——とほのめかす。フーコーの言葉をつかえば、この「奇妙

な幸福状態」は、修道院の慣習の枠のなかでは「義務的なものであり、同時に禁止されたもの」である。彼がここではっきりと語っているのは、この同性愛的な

環境は、エロス化されたタブーの場合と同じ構造をもち、「アイデンティティのない幸福な中間状態」を巧みに奨励していくものである。ゆえにフーコーはこの

あとすぐに、エルキュリーヌが女の同性愛の慣習を実践したという自分の指摘を引っ込め、そこに戯れているのは多様な女のアイデンティティではなく、「アイ

デンティティがないこと」だと強調する。もしもエルキュリーヌが「女の同性愛」という言説の位置にいるとなると、セックスのカテゴリー——それこそ、エル

キュリーヌの物語がわたしたちに拒絶するよう促しているとフーコーが信じているもの——に、フーコー自身が関与してしまうからだ」(181) |

|

| 50 |

||

| 51 |

||

| 52 |

・

「だがここで問いかけなければならないことは、言説によって構築されるセックスの曖

昧さのレベルにおいてさえ、「セックス」にかかわる問題——実際には、

セックスのカテゴリーの自由な戯れに制限をもうける「権力」と「セックス」の関係にかかわる問題——が存在するのではないかということである。換言すれ

ば、そのような戯れは、前ー言説的なリビドーの多様性として考えられるものであれ、あるいは言説によって構築された多様性として考えられるものであれ、本

当に自由なものなのか。当初フーコーがセックスのカテゴリーに反対していた点は、セックスのカテゴリーが、存在的に二分された一対の性機能とその要素に、

統一性と単声性という人為的な特質を押しつけるということに対してであった」(183) |

|

| 53 |

・フーコーの困ったパラドクス ・バトラー先生は、レズビアンとゲイホモセクシュアルは、同性愛でも非対称的関係の産物だと主張したいかのようだ ・「もしもフーコーが、同性愛の文脈において〈性的ァイデンティティがないこと〉が奨励されると主張するなら、アイデンティティを構築するものは異性愛の 文脈であると彼が考えていることになるだろう。事実フーコーは、セックスのカテゴリーやアイデンティティのカテゴリーを、たいていは規制的な性体制の結果 であり手段であると理解している。だがここで明瞭にされていない事柄は、この規制が生殖的、異性愛的なものなのか、それともべつのものなのかという点であ る。セクシュアリティのこの規制は、対称的な二元関係にある男女のアイデンティティを生産するものなのか。もしも同性愛が〈性的アイデンティティがないこ と〉を生産するのなら、同性愛が、互いに似ているというアイデンティティに依拠することはできなくなる。事実、同性愛は、もはやそのようなものとして記述 することはできない。では同性愛は、名づけえないリビドーの異種混消性の場所を意味しているというのなら、おそらく次には、それが本当に、その名を語れな い、あえて語らない愛なのかどうかを問わなければならない。換言すれば、フーコーは同性愛に関するインタヴューは一つしかおこなわず、また自分の著作では 自分自身の告白の契機にはつねに抗っていたにもかかわらず、エルキュリーヌの告白については、厚顔にも教訓的なロ調でそれをわたしたちに提示するのであ る。ということは、これは、彼の人生と彼女の人生のあいだに連続性や平行性があるとみなす一種の置換された告白だと考えてよいのか」(184) |

|

| 54 |

・フーコーが投影するプルタルコスの思考法 |

|

| 55 |

・「ある意味で互いに「よく似ている」身体があるというフーコーの序文

の言葉は、欲望する相手の女と自分はまったく異なっていると語るエルキュリーヌの発

言ばかりでなく、彼/女の身体の半陰陽的徴も軽視するものである」(185) ・ボルヘスを使って逃げるなよ、という、バトラー先生のご指摘。 |

|

| 56 |

・イリガライの批判への期待 |

|

| 57 |

・エルキュリーヌと笑い |

|

| 58 |

・エルキュリーヌ論の展開 ・メランコリーの構造の分裂を経験する |

|

| 59 | ・孤児収容所=死=墓 |

|

| 60 |

・アイデンティティのない中間的な状態という幸福を称揚するフーコー

は、バトラー先生にいわせればイケていない |

|

| 61 |

・法との位相(→フーコー「性的欲望の装置」) ・男に定義させられるエルキュリーヌの絶望、にバトラー先生は同化する、そのためにフーコー批判に拍車がかかる? |

|

| 62 |

・エルキュリーヌは牧歌的な無垢ではない、馬鹿野郎=フーコーという感

じ。 |

|

| 63 |

【結論としての非科学的な補遺】 ・性の歴史第1巻の位相 ・『快楽の活用』との断絶 |

|

| 64 |

・性決定遺伝子の虚妄 |

|

| 65 |

(承前) |

|

| 66 |

(承前) | |

| 67 |

(承前) | |

| 68 |

・遺伝学年報の別の論文批判 |

|

| 69 |

||

| 70 |

||

| 71 |

||

| 72 |

・ペイジの外性器=フェチ論に注意せよ |

|

| 73 |

・男の外性器と、男の能動性を合致させようとする言説の力 |

|

| 74 |

・モニク・ウィティッグに言わせれば、男の外性器と、男の能動性を合致 させようとする言説の力こそ、与太でありハッタリということになる。 | |

| 199 |

75 |

3.

モニク・ウィティッグ ——身体の解体と架空のセックス ・女に「なる」ことの問題性 |

| 76 |

||

| 77 |

・ボーヴォワールの主張は、女のカテゴリー形成は文化の問題だというこ

と |

|

| 78 |

・ボーヴォワールの結論は、想像以上にラディカル=構成主義として |

|

| 79 |

・モニク・ウィティッグのテーゼは《人は女になど生まれるわけじゃな

い》 ・セックスのカテゴリーは、女を生殖に寄与させるために、女を自然の領域に閉じ込める政治的なものである。 ・モニク・ウィティッグのテーゼは《人はメスに生まれるわけじゃない、メスになるのである》 |

|

| 80 |

・モニク・ウィティッグの強制異性愛は、言語によってセックスを区分す ることである | |

| 81 |

・女をゲイやレズビアンにとって抑圧的な言説にしたてあげ、セックスの

概念を流通させている——池田にいわせればその張本は誰かということなのだが |

|

| 82 |

・セックスは抽象語ゆえに、そのような抑圧的機能を持つのだ ・モニク・ウィティッグは自分を「反本能主義」と位置付けるのは、その社会構築性を、主体構築性に移し替えることである。 |

|

| 83 |

・身体的特徴は、言語の向こう側にある |

|

| 205 |

84 |

・では知覚により感得される身体に先立つ物理的身体というものは、モニ

ク・ウィティッグに言わせれば、どのようなものか?——答えられないものではないか? ・ペニス、膣、胸と身体の部位に分解すること。それゆえモニク・ウィティッグにいわせれば、そのような断片化は『レズビアンの身体』という統一性を邪魔す る存在である。 |

| 85 |

・モニク・ウィティッグの身体のオントロジーには2つの秩序がある。

1)社会構築的、2)言説構築的 |

|

| 86 |

||

| 207 |

87 |

・セックスのカテゴリーは、女としての強要されるため、それ自体が奴隷

化の名称である |

| 207-208 |

88 |

・女という抽象名詞は、身体を組織化し解釈するというが、実際には、身

体に物理的暴力をふるうものだ |

| 209 |

89 |

・イリガライは「主体は男のものである」が、モニク・ウィティッグはそ

れに抵抗する。 ・モニク・ウィティッグ、絶対的な語る主体を前提とすることこそ、女の政治目標である ・女はわたしと一人称で語れない——サバルタンは語れない、のような議論だ ・私と語ることは、主権を持つ自己を確立することだ |

| 210 |

90 |

・社会がおこなう「セックスの物象化」 |

| 91 |

・ウィティッグの主体化仮説 |

|

| 92 |

||

| 211 |

93 |

・アリストファネス的神話?=アリストファネス「女の平和」=男たちの

政争を女たちがやめさせるためにセックスストライキをする ・モニク・ウィティッグは、アリストファネス的神話を受け入れず、女であること=奴隷化からの解放の言説をさぐる。そのためには、奴隷の主体的確立(=クラッスス化?)を模索。 |

| 212 |

94 |

・文学作品は戦争機械である |

| 95 |

||

| 96 |

||

| -- |

||

| 214 |

97 |

・ウィティッグの解放=『レズビアンの身体』は世界のレズビアン化する

ことである ・世界規模化した異性愛の知に抵抗すること(=非西洋の同性愛への寛容な社会や、西洋世界の同性愛への受容へのプログラムは、ウィティッグには見えない) |

| 98 |

||

| 99 |

||

| 216 |

100 |

・統一化した異性愛的秩序のモニク・ウィティッグの考え方には問題あり |

| 101 |

・根本的な不連続は、断じて真実ではない(バトラー先生) |

|

| 217 |

102 |

・強制的異性愛の規範は一枚岩ではない |

| 218 |

103 |

・レズビアンの男性役の男性への同一化は、異性愛の次元でのそれに同一

化することではない。むしろ、それらの不調和な併置や、侵犯がうみだす性の緊張である。 |

| 219 |

104 |

・ウィティッグ批判:「ウィティッグは男役/女役のアイデンティティの

意味については論じなかったが、架空のセックスと

いう彼女の概念は、性別化された身体とジェンダー•アイデンティティとセクシュアリティとのあいだ

にジェンダーの首尾一貫性を想定する自然でオリジナルな概念のまやかしを語るものである」 |

| 105 |

||

| 220 |

106 |

「ウィティッグははっきりと、ピスビアニズムは異性愛の全面否定だとみ

なしているが、わたしが主張

したいのは、そのように否定することは、ピスビアニズムが超越しているつもりの異性愛の枠組みにレ

ズビアン自身が関与し、究極的にはそれに根本的に依存することになってしまうということである。」 |

| 107 |

||

| 222 |

108 |

『レズビアンの身体』 |

| 109 |

『レズビアンの身体』 |

|

| 223 |

110 |

『女ゲリラたち』 |

| 111 |

||

| 112 |

・セックスの脱構築 |

|

| 225 |

113 |

・レズビアンもまた、強制的カテゴリーにならないのか、という批判 |

| 114 |

・「面白いことにウィティッグは、同性愛者であることが「現実」を構築

している強制的な統語法や意味

論に異を唱えるものであるかのように、同性愛者の視点と比喩的言語の視点のあいだに、必然的な関係

を置こうとする」 |

|

| 226 |

115 |

・狡猾で効果的な戦略の提唱 |

| 228 |

116 |

4. 身体への書き込み、パフォーマティブな撹乱 【審問】 ・本物のセックス、明確なジェンダー区分、特有のセクシュアリティ |

| 117 |

||

| 230 |

118 |

・ウィティッグ |

| 119 |

・フーコー |

|

| 120 |

||

| 121 |

・メアリー・ダグラス |

|

| 122 |

||

| 233 |

123 |

・サイモン・ワトニー ・身体と境界、論 |

| 124 |

||

| 234 |

125 |

・ダグラスの「総体としての自然」=自然化の発想は安定化した境界の考

え方で身体を区分したいイデオロギー(=タブーの効果) |

| 126 |

・クリステヴァ、池田は全く同意も理解もできぬ |

|

| 127 |

||

| 128 |

||

| 237 |

129 |

内

面性からジェンダーのパフォーマティブ性へ ・ |

| 239 |

130 |

・「身体の政治の顕在化し潜在化しているテクストを、決めているものは

何か」 |

| 131 |

||

| 132 |

||

| 241 |

133 |

・ジェンダーは、異性装や、服装転換、男役女役というアイデンティティ

の性スタイルの中でパロディ化されている |

| 242 |

134 |

・ジェンダー・パロディーの概念 |

| 244 |

135 |

・フレデリック・ジェイムソン「パスティーシュは、゜ハロディと同様

に、特殊で独特な様式を模倣したものであり、様式的な仮面を

つけること、死んだ言語で語ることである。だがそれは中立的な物真似行為であって、パロディのように隠れた動機もなく、諧諒的な衝動もなく、笑いもなく、

模倣されるものはどちらかというと

滑稽で、それと対照的に規範的なものが存在しているという潜在的な感覚もない。パスティーシュ

は空白の。ハロディ、ユーモアを失った。ハロディである」 |

| 136a/136b |

||

| 137 |

||

| 246 |

138 |

・ジェンダー規範の沈殿 |

| 246 |

139 |

・ジェンダー行動には反復するパフォーマンスが必要だ(→この意味を解

説せよ、学生しょっくん!) |

| 140 |

||

| 247 |

141 |

・ジェ

ンダーは様式的に反復する行為により外的に形成されるアイデンティティである。 |

| 248 |

142 |

・「ジェンダーの現実性が、持続した社会的パフォーマンスをつうじて作

られ

るということは、本質的なセックスとか、永続的で本物の男性性や女性性という概念自体が、ある戦略

の一部をなすものだということである。その戦略においては、ジェンダーのパフォーマティヴな性質は

隠蔽され、また、男支配で強制的異性愛の閉じた枠組みのそとにジェンダーの配置を増殖させるパ

フォーマティヴな可能性も、ここでは隠蔽されている」 |

| 143 |

「ジェンダーは真実でもなければ、偽物でもない。また本物でもなけれ

ば、見せかけでもない。起源で

もなければ、派生物でもない。だがそのような属性の確かな担い手とみなされているジェンダーは、完

全に、根本的に不確かなものとみなしうるのである。」 |

|

| 144 |

《結論》 ・「本書は、フェミニズムの政治が、女というカテゴリーのなかの「主体」という概念を持たずにやっ いけるかどうかという、推論的な問題提起から始まった」 |

|

| 250 |

145 |

・「アイデンティティの政治の基盤主義的な考え方からすれば、政治的利

権を練り上げ、次に政治行動を

起こすためには、まずァイデンティティが適切な場所になければならない。しかし「行為の背後にする人」が存在する必要はなく、「行為する人」は行為のなか

で、行為をつうじて、さまざまに構築さ

れるのだとわたしは主張したい。これは行為をつうじて自己が構築されるという、実存的/するものではない。なぜなら実存的な理論では、自己と行為の両方を

存在させようとして、前ー言説的

な構造を湿存してしまうからである。わたしが本書で関心を払ってきたことは、他者のなかで、他者を

つうじて、各人が言説によってさまざまに自己を構築していくということである」 |

| 251 |

146 |

・エイジェンシー |

| 147 |

||

| 148 |

・アイデンティティ |

|

| 149 |

||

| 253 |

150 |

・バイナリーの問題(バイナリーの強制問題として一般的性格づけられる

か?「否」バイナリーの権力分布が不均衡だから、これはナンセンスだ。どの側(男)からどの側(女)へ、と明確に主張すべきである) |

| 254 |

151 |

・エイジェンシー |

| 256 |

152 |

・撹乱的な反復 |

| 153 |

||

| 258 |

154 |

・【フェミの課題】「アイデンティティが結果だということは、

それが宿命的に決定されているとか、完全に人工的で任意のものだという意味ではない。構築されたも

のというアイデンティティの位置を、この二つの矛盾した見方でまちがって解釈してしまうと、文化構

築についてのフェミニズムの言説は、自由意志と決定論という不必要な二分法の罠のなかにまたもや

陥ってしまう。構築は行為体と対立しているわけではない。構築は行為体の必須の場面であり、行為体

が分節化され、文化的に理解可能となる次元なのである。フェミニズムがしなければな

らない批判的作

業は、構築されたアイデンティティの外側にフェミニズムの視点を打ち立てることではない。そんなこ

とをすれば、フェミニズム自身の文化的位置を否定し、ひいては包括的な主体として——フェミニズム

が批判すべき帝国主義的な戦略を配備する位置として——邁進する認識論のモデルを構築してしまうこ

とになる。そうではなくて批判的な作業というのは、まさにそういった構築によって可

能になっている

攪乱的な反復の戦略をとること——つまり、アイデンティティを構築するものでありながら、またそれ

ゆえにその反復実践に異を唱える内在的な可能性を提示するような反復実践に、みずから参与し、それ

によって局所的介入をおこなう可能性を支持していくこと——なのである」 |

| 155 |

||

| 156 |

||

| 157 |

||

| 260 |

158 |

「アイデンティティの脱構築は、政治の脱構築ではない。そうではなく

て、それはアイデンティティが

分節化される条件を、政治的なものとみなすということである。」 |

●竹村和子「訳者解説」

| ページ |

パラグラフ |

|

| 1 |

||

| 2 |

||

| 3 |

||

| 4 |

||

| 5 |

||

| 6 |

||

| 7 |

||

| 8 |

||

| 9 |

||

| 10 |

||

| 11 |

||

| 12 |

||

| 290 |

13 |

・フーコーは反復する言説のなかに、権力の法機能と産出機能をもつとい

う。 |

| 14 |

・エキュリーヌ・バルバン(フーコー)=性的アイデンティティの幸福な

辺獄(リンボー)としての宙づりにする。 ・不可能なセクシュアリティを撹乱の位置として審美化していると批判。エキュリーヌの意味とは、固定した性的アイデンティティの幻想を揺るがせることだ。 |

|

| 291 |

15 |

●ジェンダートラブルの位置 女という虚妄性を暴露する |

| 291 |

16 |

フェミニズムとアイデンティティの撹乱 ・性の社会的な非対称性 ・フェミニズムは、性の社会的な非対称性を糾弾しながらも、性の本質性に回帰する危険性をはらむ、ジェンダー・トラブルはそれを批判する。 ・バトラーが難解のように見えるのは、フェミに対して肯定的と否定的な面があいまいだからだ。 ・だとしたら、曖昧さはある種の判断の中断——快楽の至福のプラトーを持続する——ものであるのか? |

| 17 |

生物学的性別=セックスの用語をつかう、お約束 |

|

| 292 |

18 |

・異性愛の自明性を疑う |

| 19 |

・言語による反復の問題 |

|

| 20 |

・イヴ・セジックの著作 |

|

| 294 |

21 |

・ジェンダー・トラブルの社会的構築性 ・ラウレティス「愛の実践」 |

| 22a 22b |

Butler, Judith (1999) [1987].

Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France.

New York: Columbia University Press. |

|

| 23 |

翻訳時の苦労。この本は「粘着的な本」 |

|

| 295 |

24 |

バトラー先生の現在の所属(Judith Butler,

1956- )※ウィキペディアの記述は、ジェンダーに分けられる代名詞を避けて固有名詞で表現して書かれているので一読に値する。/"Butler

is a lesbian,[76] they are legally non-binary,[77][78] and go by she or

they pronouns.[79] They live in Berkeley with their partner Wendy Brown

and son, Isaac.[80]"-Judith Butler. |

| 296 |

25 |

編集者、母の思い出に捧げらている |

● 用語法

シ

スジェンダー(Cisgender)とは、性

自認(自分の性をどのように認識しているか)と生まれたときに割り当てられた性別が一致している人のことを指す。

リンク

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

軍艦ですら船のジェンダーは女性

Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1967./Andy Warhol, Brillo Box (Soap

Pads), 1964(MoMA)

Columbia, personification of the United States, wearing a warship

bearing the words "World Power" as her "Easter bonnet" on the cover of

Puck, 6 April 1901.

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆