Cross-boundary Studies of Rethinking of

Global Studies from the

Indigenous people's points of views

Cross-boundary Studies of Rethinking of

Global Studies from the

Indigenous people's points of views

【パルチザン前史】

【科研サイト】先住民の視 点からグローバル・スタディーズを再構築する領域横断研究(18KT0005)

1.現状批判

こ の研究は、グローバル化現象にまつわる視点が西洋近代の中心地からの眼差しにより構成さ れ、近代の普遍化がグローバル化と同一視されているこ とを批判する。もしグローバル化が「世界の連結」現象であるならば、連結されている末端は先住民を含む周辺民族である。だが現在のグローバル・スタディー ズは周辺からの声を研究に反映しているであろうか。先住民はグローバル化現象における「土地との絆を保ち」「伝統的生業形態のもとで」「現地の文化の担い 手」として固定的な機能を果たす代名詞になっていないだろうか。もちろんそうではない。(a)周辺からの声や眼差しに応えようとするのが本研究の出発点で ある。

2.方法と対象

日 本と海外を研究対象地域として、先住民が実践している(1)「遺骨や副葬品等の返還運 動」、博物館における先住民による文化提示の際の敬意へ の要求といった(2)「文化復興運動」、および先住民アイデンティティの復興のシンボルとなった(3)「先住民言語教育運動」という、3つの大きなテーマ の現状を探る。この現象は、世界の均質化が引き起こすグローバル化現象とは異なり、グローバル化現象が先住民をして自らのアイデンティティを再定義し、国 民国家が求める同化政策に抗して、言語的文化的多様性を担保しつつ、国家との連携や和解を求める動きとして捉えられる。グローバル文脈のなかで、(b)先 住民をエージェンシーと捉えれば、実践者としての研究者と先住民との研究倫理的枠組みが変化する。

3.重要な枠組みの刷新

(α) 支配者や人類学者(=彼ら)が「人種」やエスニシティを名付けるように、被支配者や 先住民も「彼ら」への呼称/名指しをおこなう。それら は客観的分類であるよりも政治的分類と言える。このような名指しの学問対象化は「彼ら」の(β)学問が文化の政治的力学の中で相対[あいたい]することの 倫理的態度を私たちに対して新たに召還する契機になる。

4.実践的目標

最

終的な実践目標として、先住民による先住民ための学としての新しい「先住民学」の教育の

場をデザインできるような知識基盤コミュニティの構築

をめざす。

++++++++++++

令和2(2020)年度年次報告「先住民の視点からグローバル・スタディーズを再構築する領域横断研究」

| 研究実績の概要 |

当初計画では、令和2(2020)年度

は、(A)この研究班のそれぞれの研究分野における、先住民(先住民族)を対象とする現在の研究倫理要綱の情報を入手

し、先住民を研究対象とする調査研究の際に、どのような新たな課題が生まれるのか、また、グローバルな比較研究の中で、より一般性を持たせるためにはどの

ような観点の導入が必要なのかを、全員で検討する、というものであった。また、その成果を踏まえて、(B)令和元(2019)年度から着手している、先住

民学

のシラバス構成について、アイヌ・先住民学専修を参照にしつつ、個別の授業科目のモデル・シラバスを各人、1あるいは2科目つくり、それらを総合した先住

民学入門の確立と定着をめざす提言をして、研究の区切りをつける計画であった。しかしながら、新型コロナウイルス感染流行と、それに伴う政府や大学機関に

よる国内外への移動制限や、オンラン会議化への移行措置のために、研究計画は、それぞれの研究班員の個別業績の蓄積にとどまり、当初計画を完遂することが

できなかった。ただし、研究班がかかわる、国立のウポポイ(民族共生象徴空間)の開館、先住民学のさらなる研究拠点形成のための共同研究事業や市民向けの

セミナー、琉球遺骨返還運動への関わりを通して、本研究課題をさらに進展させるためのさまざまな動きがあった。そのために、研究最終年度をさらに1年延長

し、オンラインによるイベント事業や報告書等をまとめるための年度にするために、準備を進めた。そのため、(A)研究倫理を整備することについては、オン

ラインイベント開催をもって、その成果を報告し、(B)モデルシラバスに関しては、年度内に報告会を開催し、研究班の有志による報告書のとりまとめを計画

す

るという合意を得た。 |

| 現在までの進捗状況 |

《おおむね順調に進展している》

新型コロナウイルス感染流行と、それに伴う政府や大学機関による国内外への移動制限や、オンラン会議化への移行措置のために、研究計画は、それぞれの研究

班員の個別業績の蓄積にとどまり、当初計画を完遂することができなかった。そのために、研究最終年度をさらに1年延長し、オンラインによるイベント事業や

報告書等をまとめるための年度にするために、準備を進めた。そのため、(A)研究倫理を整備することについては、オンラインイベント開催をもって、その成

果を報告し、(B)モデルシラバスに関しては、年度内に報告会を開催し、研究班の有志による報告書のとりまとめを計画するという合意を得た。 |

| 今後の研究の推進方策 |

研究最終年度をさらに1年延長されたこ

とに鑑みて、オンラインによるイベント事業や報告書等をまとめるための年度にするために、準備を進めている。具体的には、(A)研究倫理を整備することに

ついては、オンラインイベント開催をもって、その成果を報告し、(B)モデルシラバスに関しては、年度内に報告会を開催し、研究班の有志による報告書のと

りまとめを計画するという合意を得ているため、それらの計画にすみやかに実行することにある。 |

| 次年度使用が生じた理由と使用計画 |

近年の新型コロナウイルスの蔓延と大学

関係者に対する移動行動の制限の指示のためにリアルのフィールドワークの実施の中止を余儀なくされた。研究最終年度

をさらに1年延長されたことに鑑みて、オンラインによるイベント事業や報告書等をまとめるための年度にするために、準備を進めている。具体的には、(A)

研究倫理を整備することについては、オンラインイベント開催をもって、その成果を報告し、(B)モデルシラバスに関しては、年度内に報告会を開催し、研究

班

の有志による報告書のとりまとめを計画するという合意を得ているため、それらの計画にすみやかに実行することにある。 |

| Ikeda |

先住民(先住民族)を対象とする研究倫 理について考察 し、先住民を研究対象とする調査研究の際に、どのような新たな課題が生まれるのかを検討した。また、アイヌ・先住民学専修を参照にしつつ、個別の授業科目 のモデル・シラバスを考案することに着手した。 |

| Yamasaki | |

| Seguchi | 7月末、8月上旬にアメリカ先住民出自

の人類学者、先住民と長年共同研究を行っている考古学者、言語学者にインタビューをおこなった。先住民出自の人類学者にはNative

American Studiesについての詳細のインタビューを実施した。 |

| Tsuji |

本

年度は、規範的政治理論がグローバル先住民学に寄与する有力な選択肢と見なされている諸理論をとりあげ、先住民言語の復興政策を題材にして検討を行い、そ

の成果を論文として公刊した。これをふまえて、規範的政治理論からの複数のアプローチを組み合わせて、先住民をめぐる政治理論を構成する構想を得た。 |

| Seki |

Covid-19の拡大により予定して

いたペルー、エクアドル調査を断念し、調査対象地の住民とオンラインで情報収集と意見交換を行った。また、文化遺産の活用場面で生まれる現地社会の社会的

記憶に関する調査データをデジタル化し、論考を発表した。 |

| Ota |

本

年度は、今後より盛んになることが予想される「先住民研究」からの批判や問いかけに対し、既存の学問(わたしの場合は、文化人類学)がどう応答するか、と

いう課題について検討した。たとえば、国が近代化の過程においてアイヌ文化に対しダメージを与えたことへの責任を負うという立場を、文化人類学からどう反

省的に批判するかという課題である。 |

| Kato |

2020

年度は、日本人類学会、日本文化人類学会、日本考古学協会及び北海道アイヌ協会との共同作業として、アイヌ研究に関する研究倫理指針案の策定に関わった。

また先住民研究に関する講義としては、オーストラリア国立大学の主催する“Repatriation: principles, policy,

practice” のオンライン講義(2020年9月14日)に参加し、日本における事例についての講義提供を行った。 |

| Ishigaki |

・新型コロナウイルスの感染拡大を受

け、台湾でのフィールドワークを実施することができなかった。 ・そこで、前年度までに収集した資料・文献・フィールドワークの内容をもとに、研究を進めた。 |

| Tangiku |

2020年度は新型コロナ感染症対策の

ためアイヌ民族の多くの活動が遠隔にて行われた。丹菊のアイヌ民族との協同作業は遠隔化移行の支援活動が主となった。ICLDC6に遠隔で参加した。

ICTMの楽器部会に遠隔で参加した。 |

| Hosokawa |

|

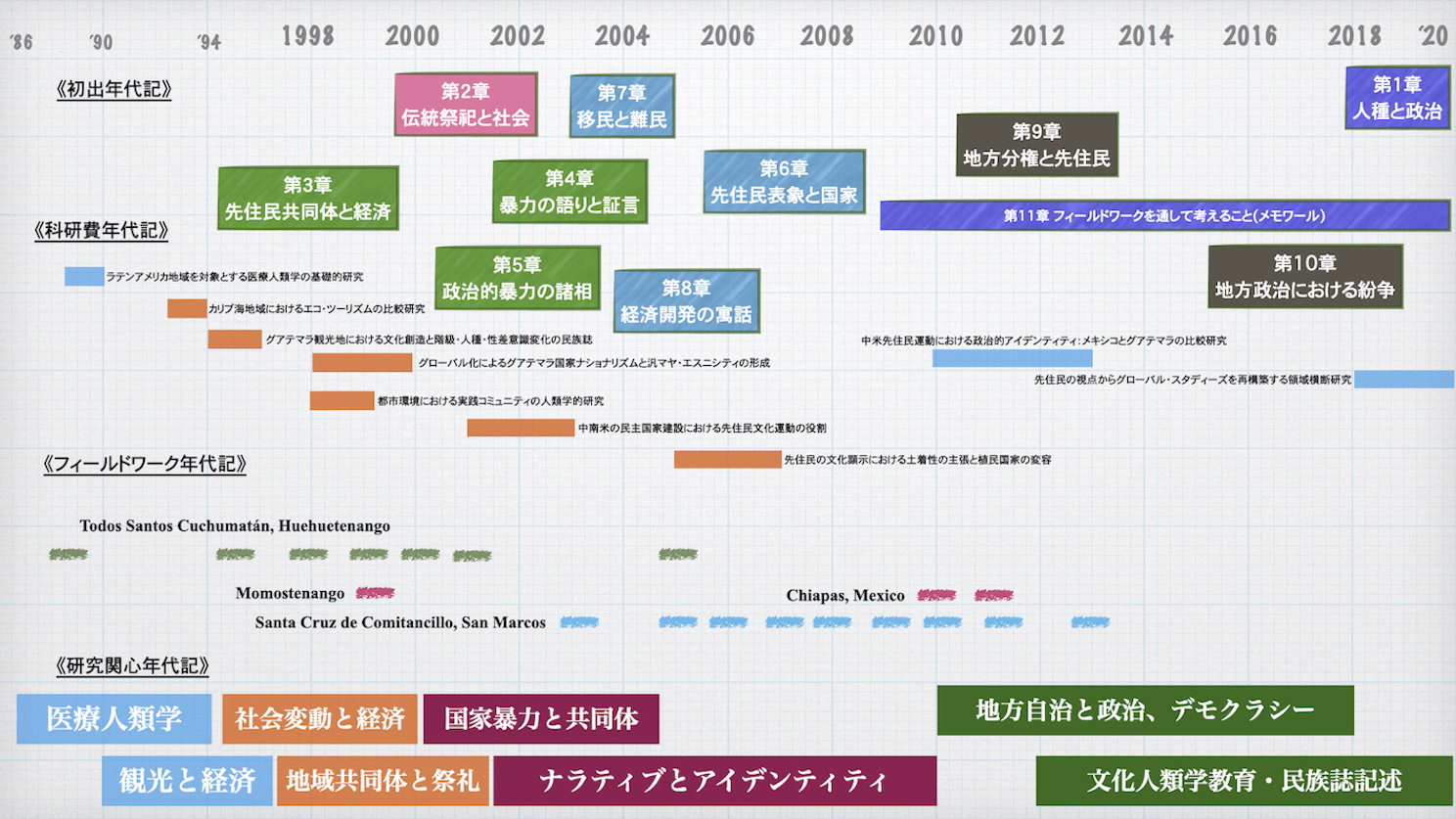

| 池田光穂の研究クロニクル(私も研究う過

程のなかで関心はシフトする)出典:『暴力の政治民族誌』の舞台

裏. |

|

| 「先住民の視 点からグローバル・スタディーズを再構築する領域横断研究(KAKEN)」 |

++++++++++++

クレジット

このページは、池田光穂(研究代表)「先住民の視

点からグローバル・スタディーズを再構築する領域横断研究(KAKEN)」(課題番号:18KT0005)による助成を得たものである。(総合資

料)10桁パスワード(pdf): shiryo_shu180903s.pdf

■本研究に至る過程(ここからのリンク は、10桁パスワード(pdf)等)

平成30年度(採択)特定分野研究(グローバルスタディーズ)「先住民の視

点からグローバル・スタディーズを再構築する領域横断研究(KAKEN)」10桁パスワード(pdf):

GS_kaken_shinsei_2017plus1to6.pdf

平成29年度基盤研究B(落選)(文化人類学)「先住民と 人類学とのポストコロニアルな関係を模索する総合的研究(html ファイル)」

平成28年度基盤研究B(落選)《絶望して、申請しなかった年度です》

平成27年度基盤研究B(落選)(文化人類学)「中米マヤと日本アイヌ先住民族の文化復興に関する比較研究」10 桁パスワード(pdf):Guate_Ainu_2015.pdf

平成26年度基盤研究B(落選)(文化人類学)「先住民研究ネットワークの形成:マヤとアイヌの文化復興に関する比較研究」10桁パスワー ド(pdf):Indigenous_Network2014.pdf

平成22年度〜平成25年度(採択)基盤研究B・海外学術調査「中米先住民運動に

おける政治的アイデンティティ:メキシコとグ アテマラの比較研究」最終報告書:JSPS_22401011.pdf

書式

文献

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

Do not paste, but

[Re]Think our message for all undergraduate

students!!!

++

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099