君はゾンビを見たか?

Have you ever seen the Zombie?

☆ 君はゾンビを見たかというテーマで、講演者の市智河團十郎がゾンビ論をレクチャします(→ゾンビ学入門)。内容は、1. 我々はみんなゾンビである(=ゾンビ民主主義)という命題の検証 2. そのためにはゾンビとは何かであるかが明確に定義し理解(=ゾンビ存在論)されていなければな らない. 3. 民主化される以前のゾンビは歴史的存在であった.ゾンビに我々の心がハック(=ゾンビ憑在論) されるのは、その歴史的記憶を我々が取り戻すプロセスであ る. 4.特権化あるいは負の聖別化されていた歴史的ゾンビがいかにして民主化されたのかという ことを説明して、この授業は終わる.

★ このスライドのPDFをChatGPTに読み込ませて、 その全体の要約を説明させた事例(きみもやってみよう/やらせてみよう):ChatGPT

「こ の作品は、「ゾンビ」という存在を通じて、現代社会や人間の在り方を問い直すエッセイです。著者は、ゾンビを単なるホラー映画の存在としてではなく、「社 会から排除された者たちの象徴」として捉えています。ゾンビは死んでいるのに生きていて、言葉もなく、ただ歩き回る存在です。これは、現代社会において生 きているのに“社会的に死んでいる”人々――すなわち孤立した人、見捨てられた人、周縁に追いやられた人々を映し出しているといえます。 また、ゾンビ映画が人気を集める背景には、私たち自身が日常の中で感じる不安や閉塞感があると著者は指摘します。ゾンビたちはどこからともなく現れ、人々 の秩序や日常を壊していきますが、それは逆に、現代社会の既存の価値観や制度への疑問を投げかける機会ともなりうるのです。 作品では、日本におけるゾンビ表現の変化や、現実社会との接点についても触れながら、ゾンビを「他者」の象徴として読み解いています。最終的に、ゾンビを 通して私たちは「人間とは何か」「他者とどう関わるか」を考え直すきっかけを得ることができると著者は述べています。」

君

はゾンビをみたか? Have you ever seen the Zombie ?

|

1 君はゾンビをみたか? Have you ever seen the Zombie? 〈自由〉についての屍人類学 じゆうに・ついての・しかばね・じんるいがく 市智河團十郎 2025/05/07 [無]教養概論 2025 東X理X大学葛飾キャンパス |

|

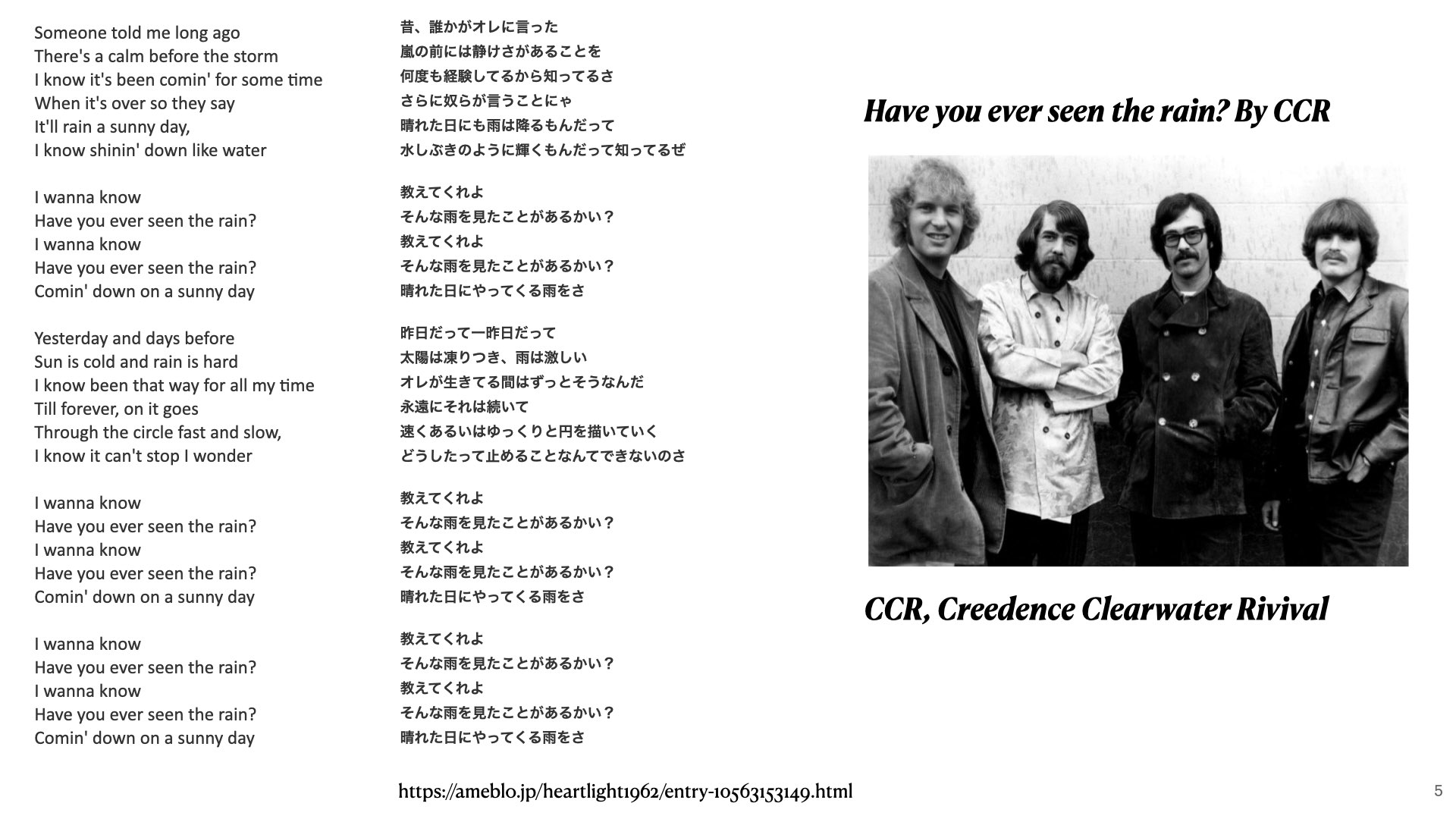

2 課題——あとで再提示するのでいまは用語だけをメモっておきましょう 以下の条件をまもり600字前後(450-750字)で作文をしなさい。全文をChatGPTなどAIを使った(ことが)発見された場合は無効になるので 注意してく ださい(部分引用や参照は禁止しない)。 まず最初の段落(パラグラフ)で、(1)ゾンビとはなにかを説明しなさい。つぎの段落で、この授業で講師がいう(2)自由意志論と決定論の特徴をそれぞ れあげて説明しなさい。最後の段落では「ゾンビ民主主義」つまり(3)みんな全員がゾンビであるという主張に、どうして決定論を採用することが有利なのか を解説しなさい。 ※ネット記事などを引用する場合は「(かっこ)」をつけ出典のURL(2バイト文字は短縮URLサイトを使うこと)等を記載しなさい. |

|

3 みんなをゾンビ國 國民にするプロゼクト ゾンビ國 國歌 斉唱 !! (まだ起立しなくてよろしい) ゾンビメイクをしてラーメンを食べる岡本健准教授(近畿大学) https://x.gd/JIyOy |

|

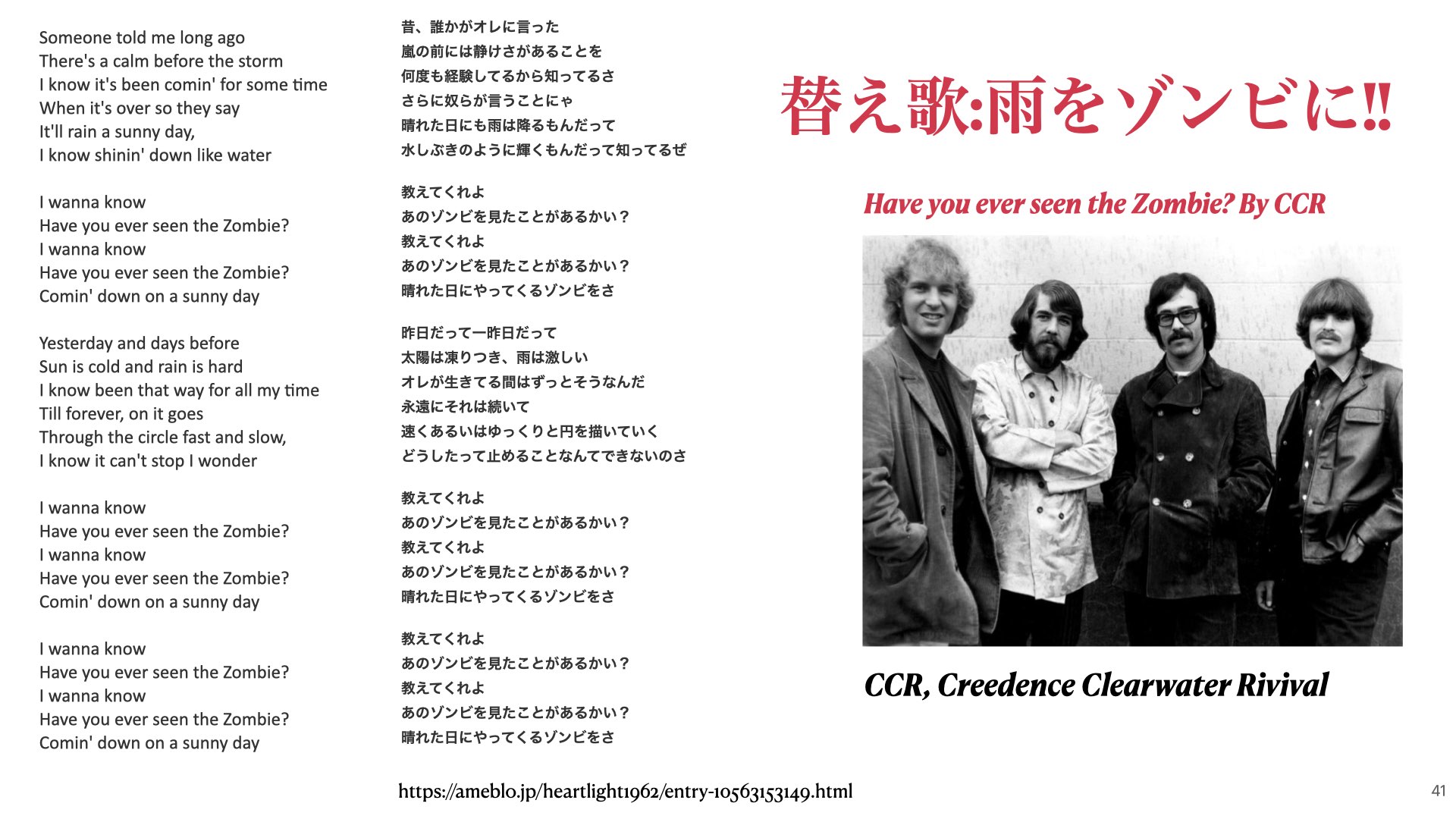

4 ゾンビ國 國歌 斉唱 Have you ever seen the rain? By CCR CCR, Creedence Clearwater Rivival |

|

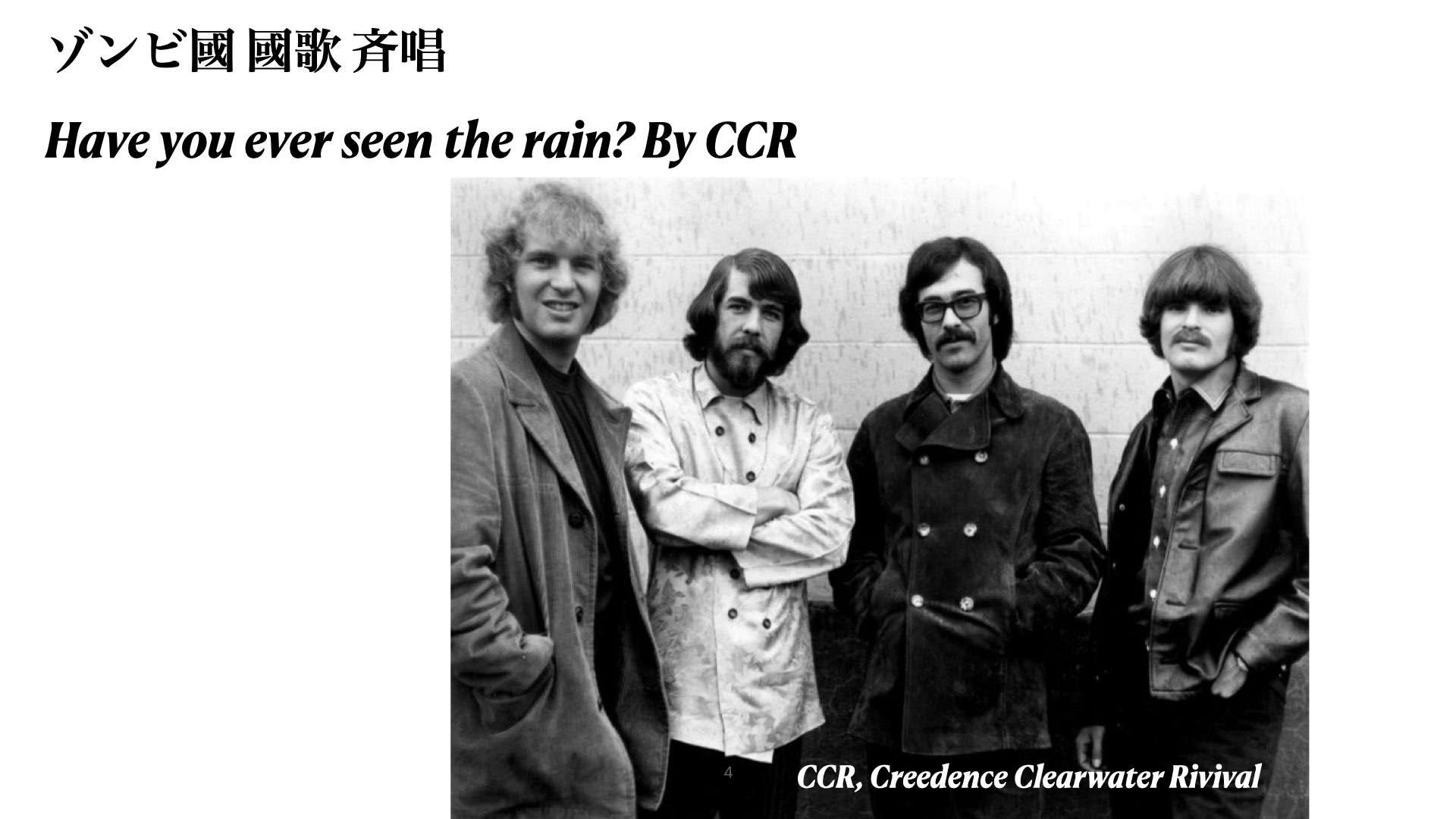

5 雨を見たかい/Have You Ever Seen the Rain/CCR 歌詞 https://ameblo.jp/heartlight1962/entry-10563153149.html |

|

6 この発表(授業)の目的 1. 我々はみんなゾンビである(=ゾンビ民主主義)という命題の検証 2. そのためにはゾンビとは何かであるかが明確に定義し理解(=ゾンビ存在論)されていなけ ればならない. 3. 民主化される以前のゾンビは歴史的存在であった.ゾンビに我々の心がハック(=ゾンビ憑在論) されるのは、その歴史的記憶を我々が取り戻すプロセスであ る. 4. 特権化あるいは負の聖別化されていた歴史的ゾンビがいかにして民主化されたのかということを説明して、この授業は終わる. |

|

7 ゾンビとはなにか? |

|

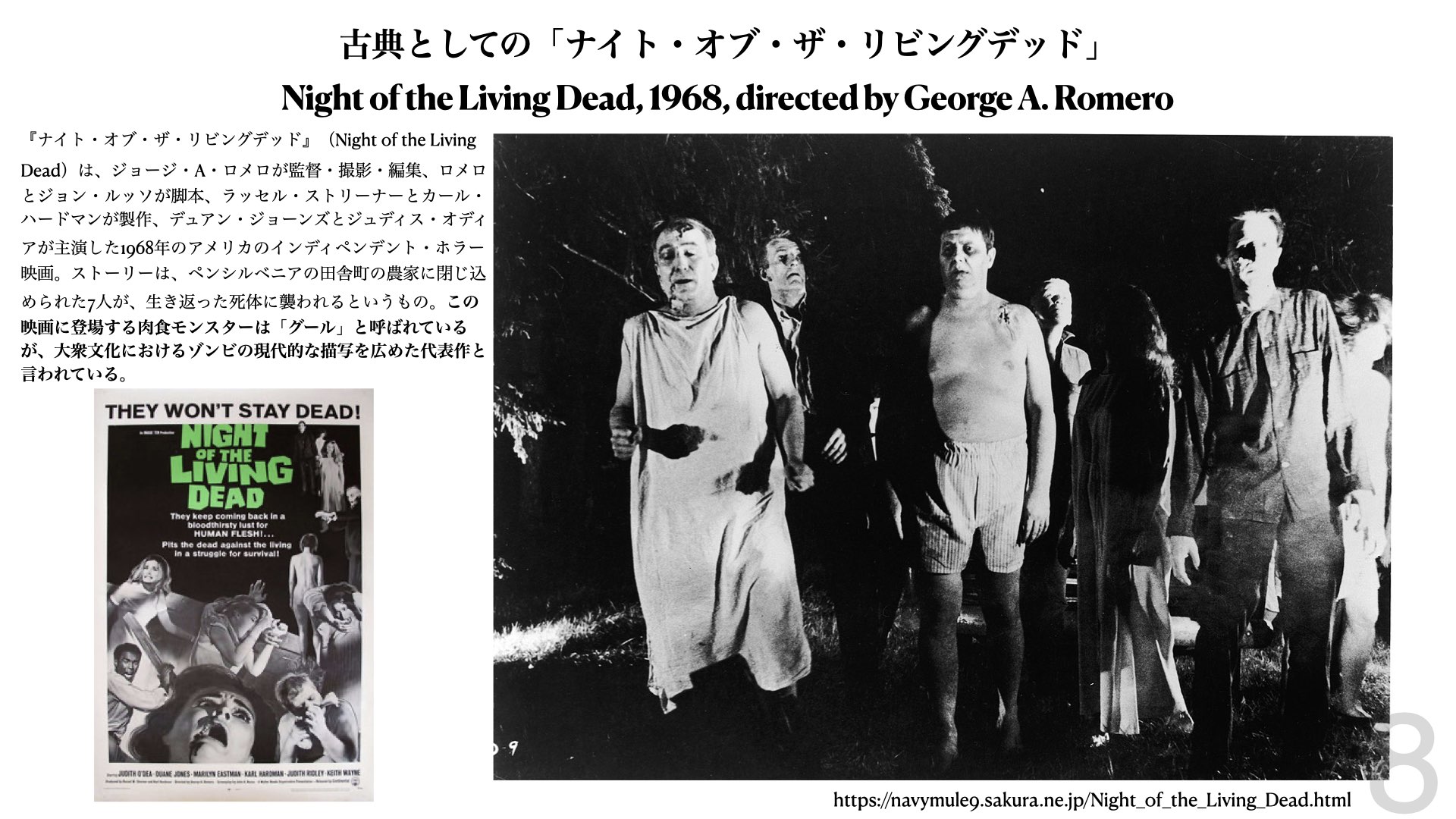

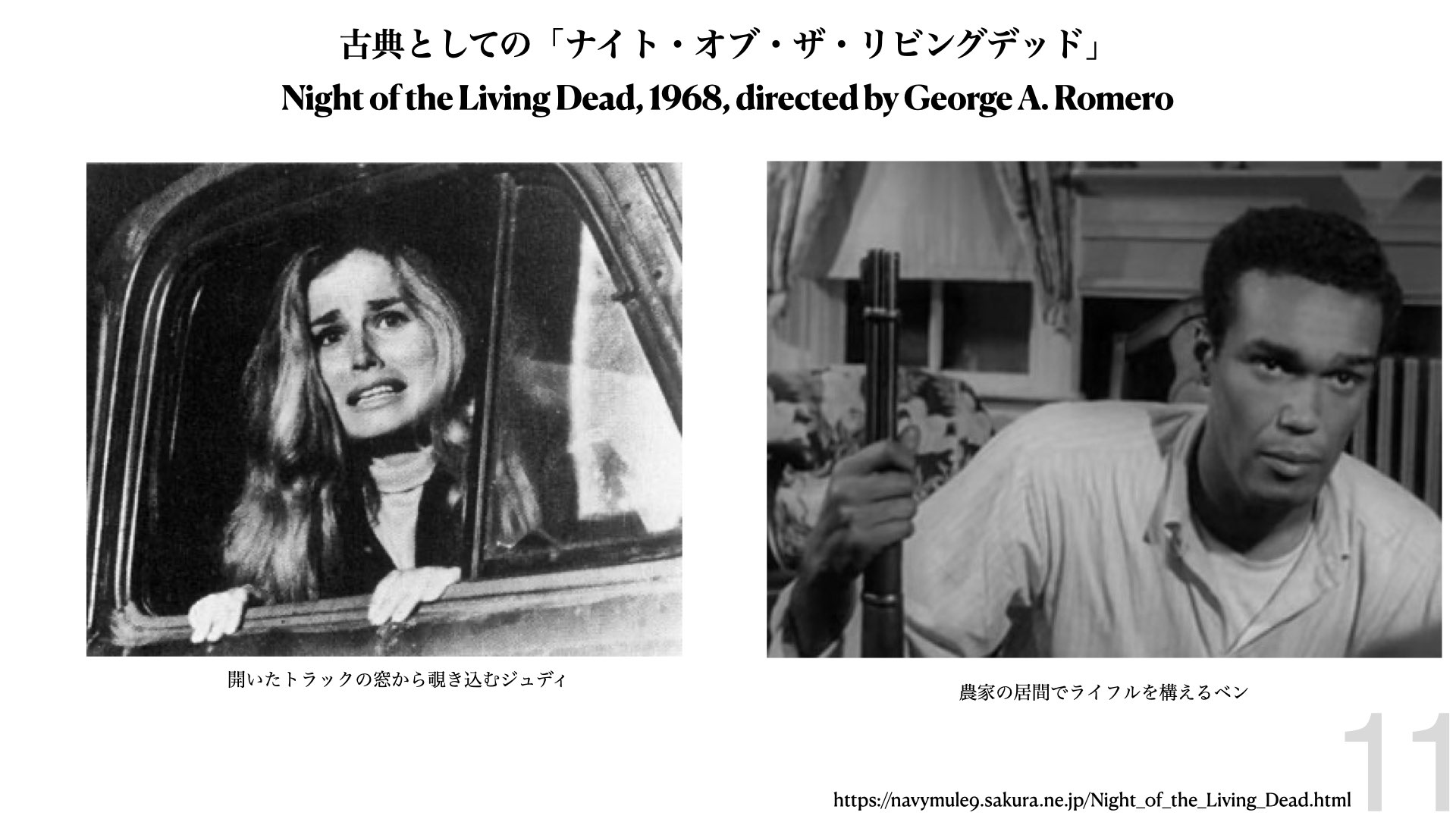

8 古典としての「ナイト・オブ・ザ・リビングデッド」 Night of the Living Dead, 1968, directed by George A. Romero 『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』(Night of the Living Dead)は、ジョージ・A・ロメロが監督・撮影・編集、ロメロとジョン・ルッソが脚本、ラッセル・ストリーナーとカール・ハードマンが製作、デュアン・ ジョーンズとジュディス・オディアが主演した1968年のアメリカのインディペンデント・ホラー映画。ストーリーは、ペンシルベニアの田舎町の農家に閉じ 込められた7人が、生き返った死体に襲われるというもの。この映画に登場する肉食モンスターは「グール」と呼ばれているが、大衆文化におけるゾンビの現代 的な描写を広めた代表作と言われている。 https://navymule9.sakura.ne.jp/Night_of_the_Living_Dead.html |

|

9 ゾンビとはなにか? ゾンビ(zombie)は、 何らかの力で死体のまま蘇った人間の総称である。多くはホラーやファンタジー作品などに登場し、「腐った死体が歩き回る」ように表現される。「生ける死 体」として知られており、ハイチのブードゥー教のルーツであるヴォドゥンを信仰する者のなかにみられる伝承のひとつ。「ゾンビ」の名称は、コンゴで信仰さ れている不思議な力を持つ神「ンザンビ(Nzambi)」に由来するといわれる。この信仰がコンゴ出身の奴隷たちによって西インド諸島のハイチに伝わる過 程で「ゾンビ」へ変わった、と一般的に説明される。 https://navymule9.sakura.ne.jp/zombie_metaphor.html |

|

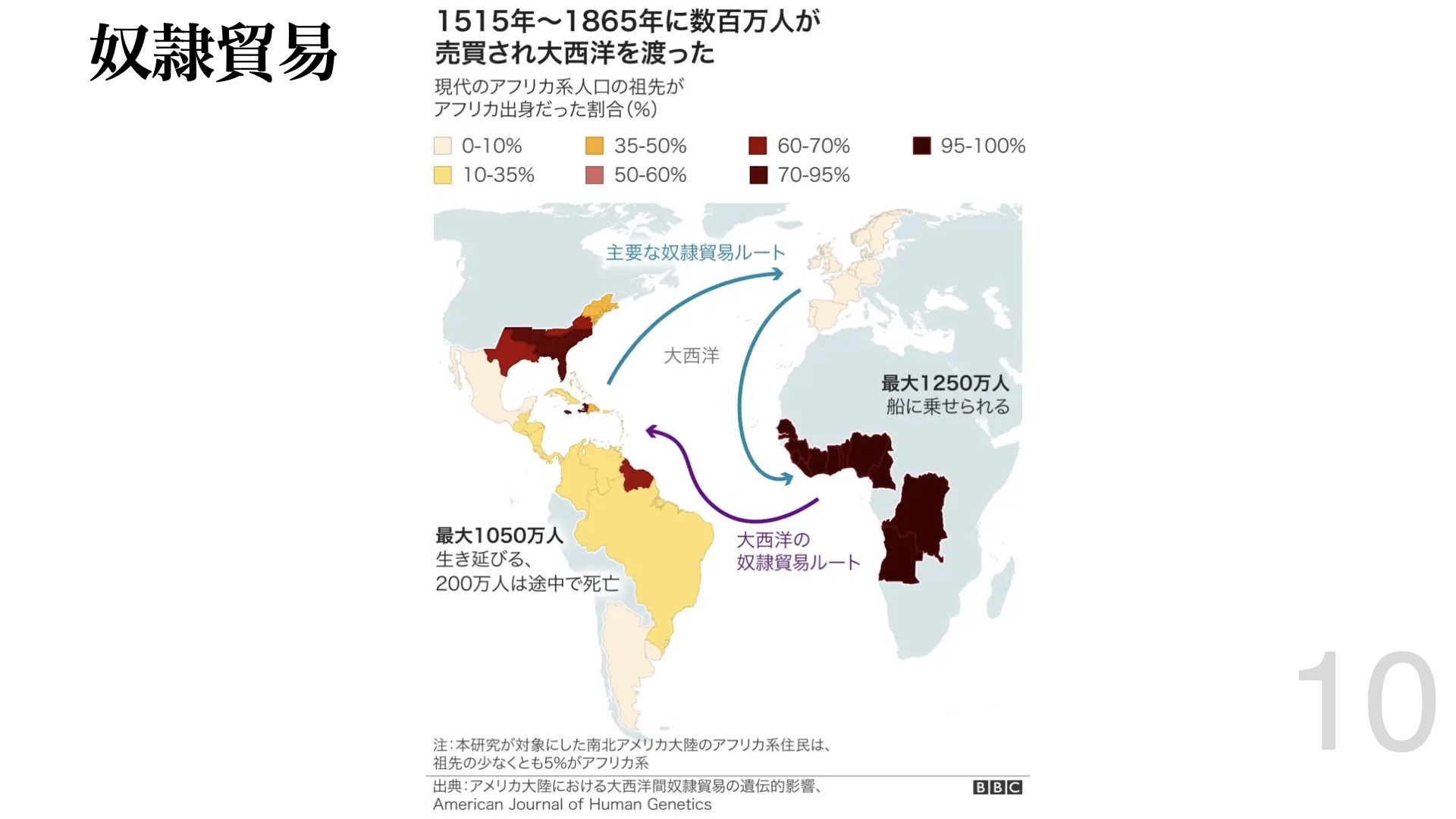

10 奴隷貿易 BBC https://www.bbc.com/japanese/53550421 |

|

11 古典としての「ナイト・オブ・ザ・リビングデッド」 Night of the Living Dead, 1968, directed by George A. Romero 開いたトラックの窓から覗き込むジュディ 農家の居間でライフルを構えるベン https://navymule9.sakura.ne.jp/Night_of_the_Living_Dead.html |

|

12 さまざまなゾンビ用法 「2014年はOSS(オープンソースソフトウエア)にとって、良い意味でも悪い意味でも忘れられない年となった。アンチOSS派の筆頭であった米マイク ロソフトがついに、「.NET」をOSS化。OSSの優位性は揺るぎないものになった。しかしその一方で、「Struts」や「OpenSSL」といった OSSに深刻な脆弱性が見つかり、社会問題にまで発展した。OSSを使うことが“必須”となった今こそ、ユーザー企業は「OSSのリスク」を直視する必要 がある。最も警戒すべきなのは、「OSSただ乗り」が生んだ怪物。寿命が尽きたのに動き続ける「ゾンビOSS」の存在だ」(中田敦) 出典:https://xtech.nikkei.com/it/atcl/ncd/14/112800033/ |

|

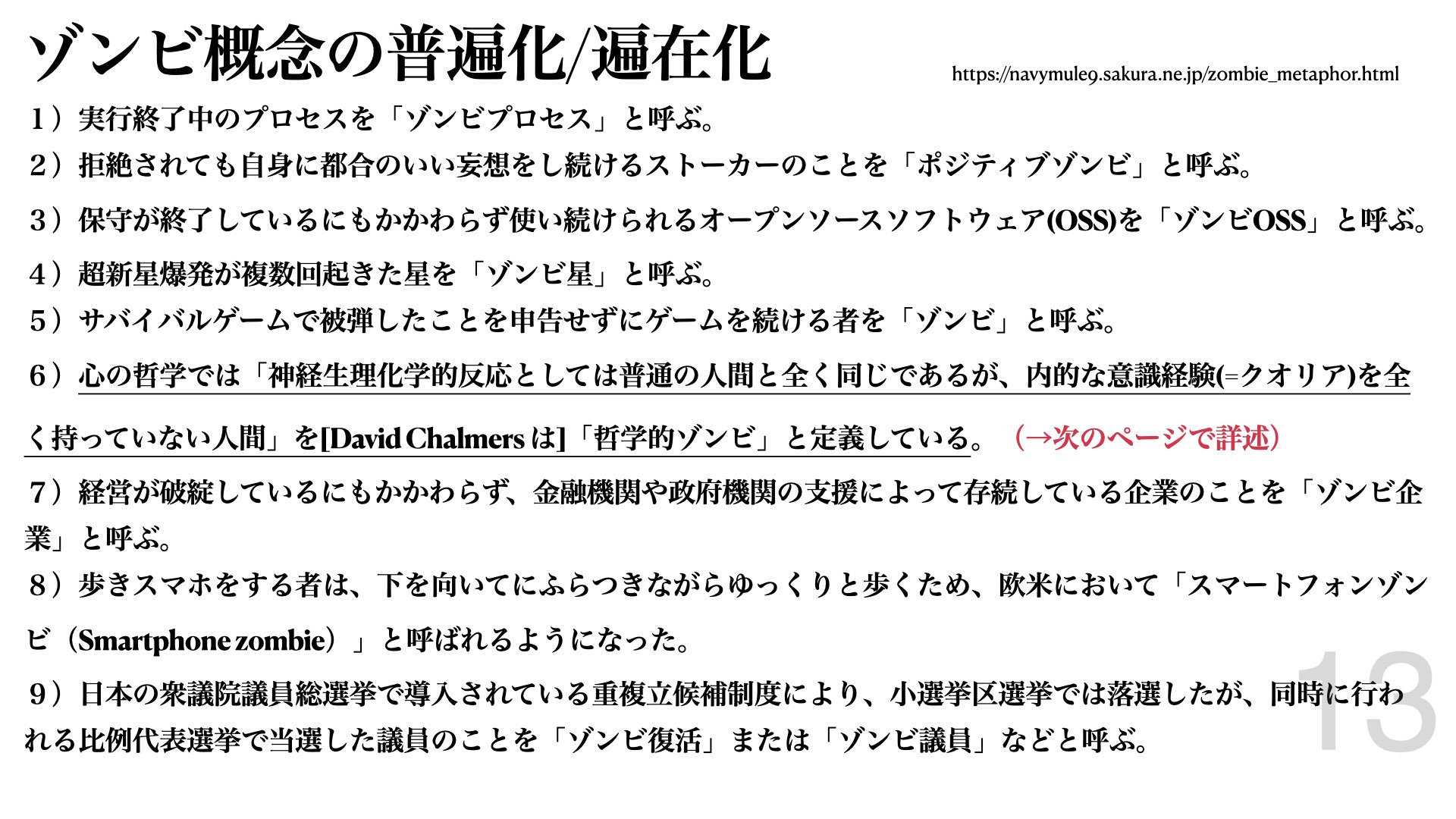

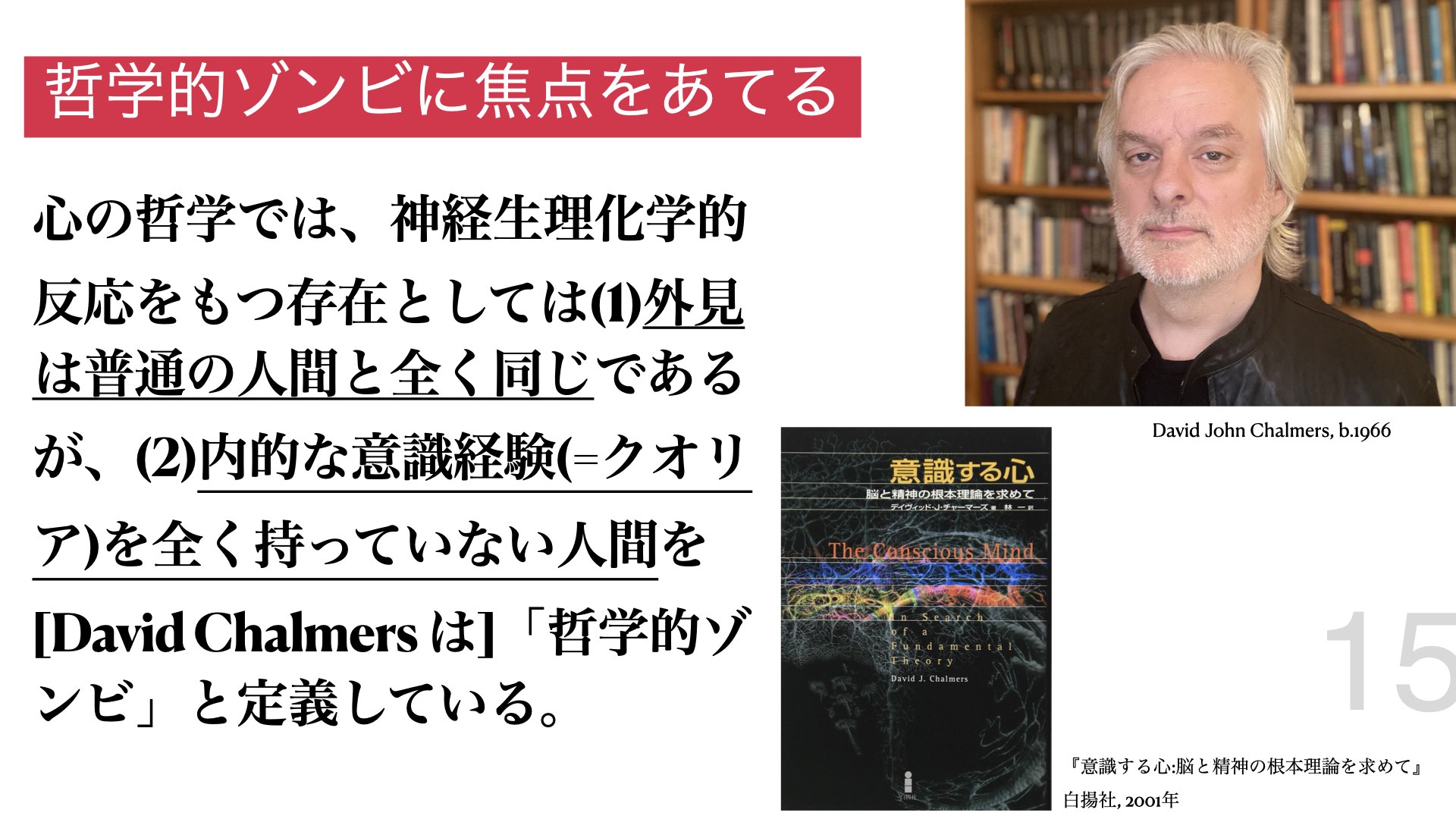

13 ゾンビ概念の普遍化/遍在化 1)実行終了中のプロセスを「ゾンビプロセス」と呼ぶ。 2)拒絶されても自身に都合のいい妄想をし続けるストーカーのことを「ポジティブゾンビ」と呼ぶ。 3)保守が終了しているにもかかわらず使い続けられるオープンソースソフトウェア(OSS)を「ゾンビOSS」と呼ぶ。 4)超新星爆発が複数回起きた星を「ゾンビ星」と呼ぶ。 5)サバイバルゲームで被弾したことを申告せずにゲームを続ける者を「ゾンビ」と呼ぶ。 6)心の哲学では「神経生理化学的反応としては普通の人間と全く同じであるが、内的な意識経験(=クオリア)を全く持っていない人間」を[David Chalmers は]「哲学的ゾンビ」と定義している。(→次のページで詳述) 7)経営が破綻しているにもかかわらず、金融機関や政府機関の支援によって存続している企業のことを「ゾンビ企業」と呼ぶ。 8)歩きスマホをする者は、下を向いてにふらつきながらゆっくりと歩くため、欧米において「スマートフォンゾンビ(Smartphone zombie)」と呼ばれるようになった。 9)日本の衆議院議員総選挙で導入されている重複立候補制度により、小選挙区選挙では落選したが、同時に行われる比例代表選挙で当選した議員のことを「ゾ ンビ復活」または「ゾンビ議員」などと呼ぶ。 https://navymule9.sakura.ne.jp/zombie_metaphor.html |

|

14 哲学的ゾンビという思考実験 |

|

15 哲学的ゾンビに焦点をあてる 心の哲学では、神経生理化学的反応をもつ存在としては(1)外見は普通の人間と全く同じであるが、(2)内的な意識経験(=クオリア)を全く持っていない 人間を[David Chalmers は]「哲学的ゾンビ」と定義している。 David John Chalmers, b.1966 『意識する心:脳と精神の根本理論を求めて』白揚社, 2001年 |

|

16 意識のハードプロブレム問題 ・意識のハード・プロブレムとは、人間がなぜ、そしてどのようにクオリア、すなわち現象体験を持つのかを説明する問題である。それは人間や他の動物に識別 能力や情報統合能力などを与えている物理システムを説明するという「イージーな問題」とは対照的である。 ・このハード・プロブレムは、可視スペクトルの反転の論理的可能性に訴えることでしばしば説明される。色覚が反転していると仮定することに論理的矛盾はな いので、視覚処理の機械論的説明は、色の見え方に関する事実を決定しないように思われる。 ゾンビ民主主義の二歩手前 |

|

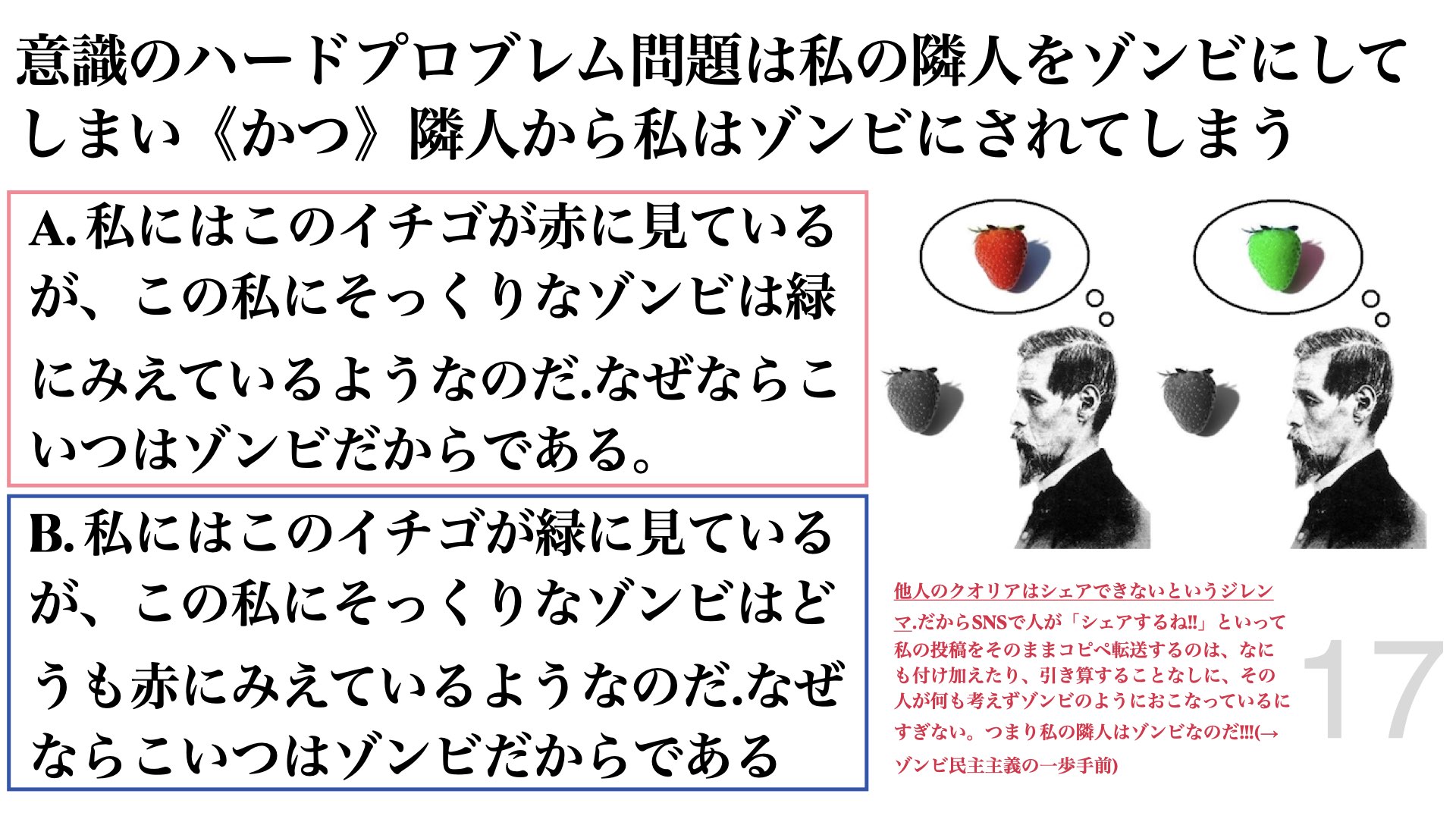

17 意識のハードプロブレム問題は私の隣人をゾンビにしてしまい《かつ》隣人から私はゾンビにされてしまう Α. 私にはこのイチゴが赤に見ているが、この私にそっくりなゾンビは緑にみえているようなのだ.なぜならこいつはゾンビだからである。 B. 私にはこのイチゴが緑に見ているが、この私にそっくりなゾンビはどうも赤にみえているようなのだ.なぜならこいつはゾンビだからである 他人のクオリアはシェアできないというジレンマ.だからSNSで人が「シェアするね!!」といって私の投稿をそのままコピペ転送するのは、なにも付け加え たり、引き算することなしに、その人が何も考えずゾンビのようにおこなっているにすぎない。つまり私の隣人はゾンビなのだ!!!(→ゾンビ民主主義の一歩 手前) |

|

18 俺たちは全員ゾンビである可能性がでてきた(→「大衆社会」「マルチチュード」) || その理由:他者のクオリアを経験できない |

|

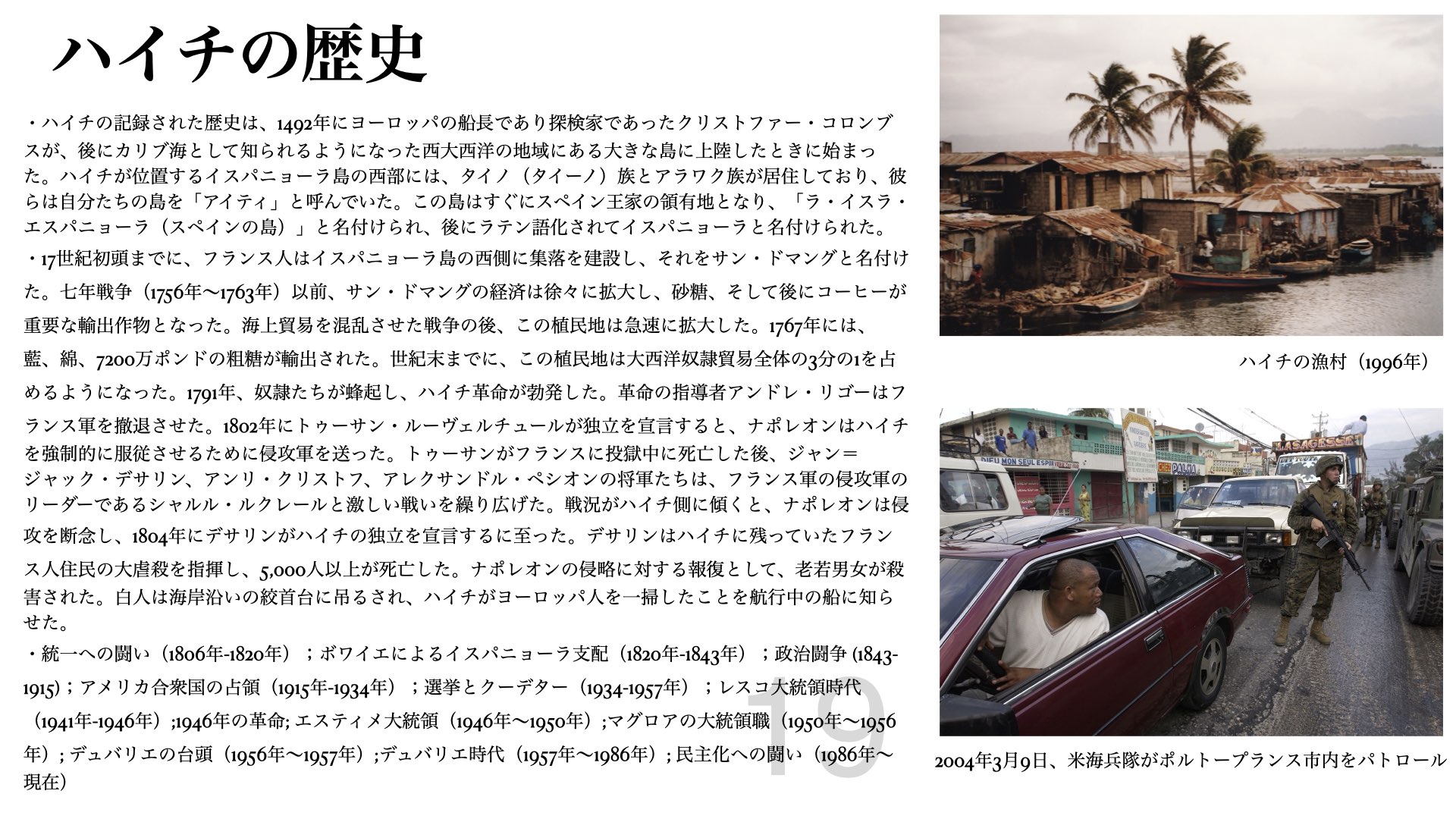

19 ハイチの歴史 ・ハイチの記録された歴史は、1492年にヨーロッパの船長であり探検家であったクリストファー・コロンブスが、後にカリブ海として知られるようになった 西大西洋の地域にある大きな島に上陸したときに始まった。ハイチが位置するイスパニョーラ島の西部には、タイノ(タイーノ)族とアラワク族が居住してお り、彼らは自分たちの島を「アイティ」と呼んでいた。この島はすぐにスペイン王家の領有地となり、「ラ・イスラ・エスパニョーラ(スペインの島)」と名付 けられ、後にラテン語化されてイスパニョーラと名付けられた。 ・17世紀初頭までに、フランス人はイスパニョーラ島の西側に集落を建設し、それをサン・ドマングと名付けた。七年戦争(1756年〜1763年)以前、 サン・ドマングの経済は徐々に拡大し、砂糖、そして後にコーヒーが重要な輸出作物となった。海上貿易を混乱させた戦争の後、この植民地は急速に拡大した。 1767年には、藍、綿、7200万ポンドの粗糖が輸出された。世紀末までに、この植民地は大西洋奴隷貿易全体の3分の1を占めるようになった。1791 年、奴隷たちが蜂起し、ハイチ革命が勃発した。革命の指導者アンドレ・リゴーはフランス軍を撤退させた。1802年にトゥーサン・ルーヴェルチュールが独 立を宣言すると、ナポレオンはハイチを強制的に服従させるために侵攻軍を送った。トゥーサンがフランスに投獄中に死亡した後、ジャン=ジャック・デサリ ン、アンリ・クリストフ、アレクサンドル・ペシオンの将軍たちは、フランス軍の侵攻軍のリーダーであるシャルル・ルクレールと激しい戦いを繰り広げた。戦 況がハイチ側に傾くと、ナポレオンは侵攻を断念し、1804年にデサリンがハイチの独立を宣言するに至った。デサリンはハイチに残っていたフランス人住民 の大虐殺を指揮し、5,000人以上が死亡した。ナポレオンの侵略に対する報復として、老若男女が殺害された。白人は海岸沿いの絞首台に吊るされ、ハイチ がヨーロッパ人を一掃したことを航行中の船に知らせた。 ・統一への闘い(1806年-1820年);ボワイエによるイスパニョーラ支配(1820年-1843年);政治闘争 (1843-1915);アメリカ合衆国の占領(1915年-1934年);選挙とクーデター(1934-1957年);レスコ大統領時代(1941年- 1946年);1946年の革命; エスティメ大統領(1946年〜1950年);マグロアの大統領職(1950年〜1956年); デュバリエの台頭(1956年〜1957年);デュバリエ時代(1957年〜1986年); 民主化への闘い(1986年〜現在) |

|

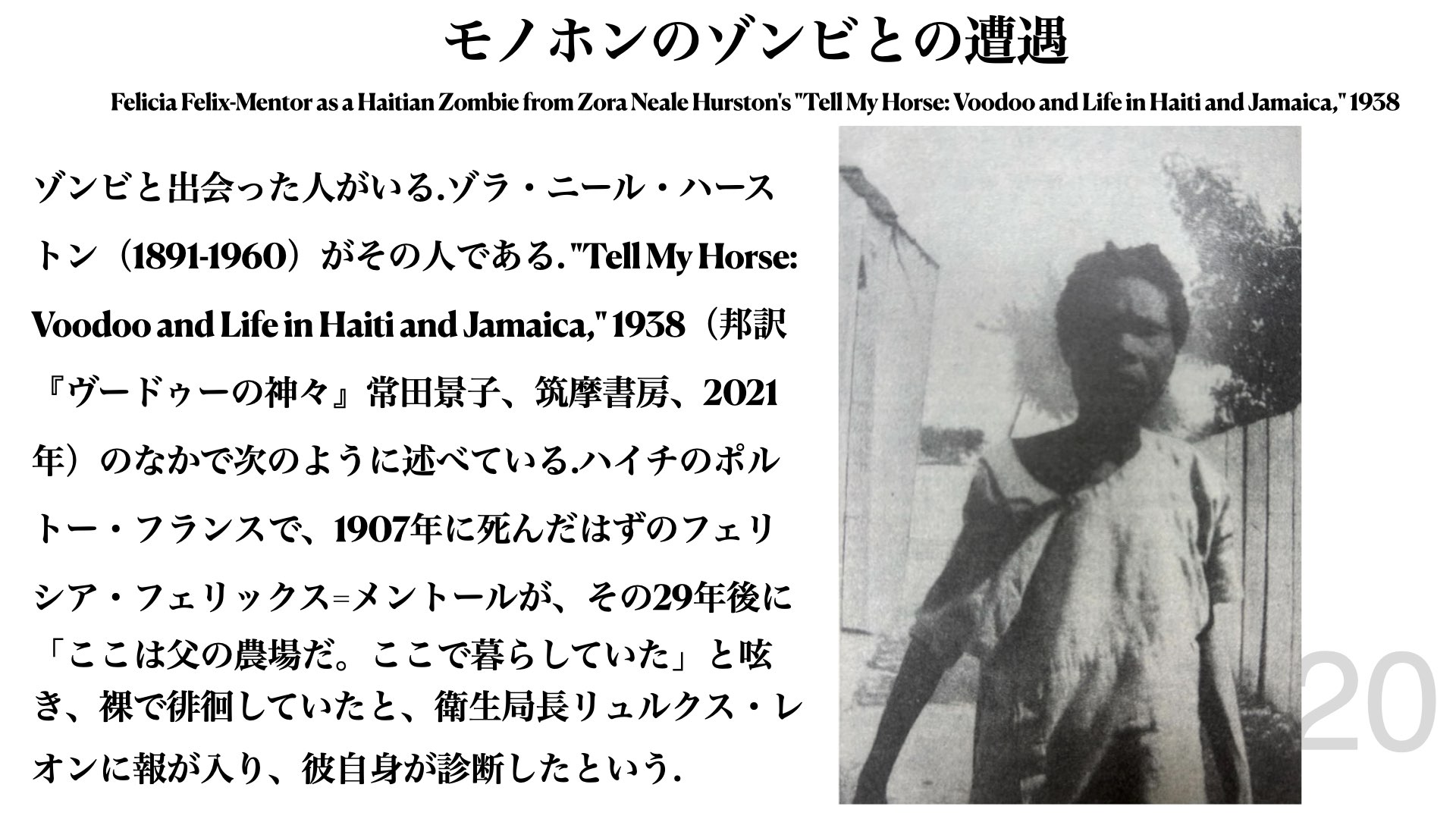

20 モノホンのゾンビとの遭遇 Felicia Felix-Mentor as a Haitian Zombie from Zora Neale Hurston's "Tell My Horse: Voodoo and Life in Haiti and Jamaica," 1938 ゾンビと出会った人がいる.ゾラ・ニール・ハーストン(1891-1960) がその人である. "Tell My Horse: Voodoo and Life in Haiti and Jamaica," 1938(邦訳『ヴードゥーの神々』常田景子、筑摩書房、2021年)のなかで次のように述べている.ハイチのポルトー・フランスで、1907年に死んだ はずのフェリシア・フェリックス=メントールが、その29年後に 「ここは父の農場だ。ここで暮らしていた」と呟き、裸で徘徊していたと、衛生局長リュルク ス・レオンに報が入り、彼自身が診断したという. |

|

21 ゾンビの存在証明をめぐって 1. フェリシアが[もし仮に]ゾンビであったとしてもハイチの精神病院で亡くなったはずなので,ゾンビ=不死の定義からは除外されてしまう. 2. 哲学的ゾンビ(P-Zombie)について現在の哲学者は思考実験にのみその「存在」を認めているが、このゾンビは反実仮想(思考の中でのみ存在で きる虚構)なので現実には存在しない. 3. 意識のハードプロブレム命題を敷衍すると、私を含めて世界に存在するのは全員ゾンビか、全員非ゾンビ(いわゆるノーマル)でしかなくなる.つまり世 の中にゾンビとゾンビでない人たちの多文化共生社会などというものはない. 4. ゾンビが存在しないとなると、問題になるのは、全員クオリアをもつノーマルな人間であるという事実を受け入れざるをえなくなる.だがこれは「世の中 にゾンビ的な鬼畜が存在する」という我々の確信と矛盾を引き起こす. 5. 鬼畜を除外(無視)して、まともな人間はクオリア(内的感覚)をもっていることを証明しなければならない. (→次のスライドからはじまる「自由意志論」) |

|

22 私たちが感覚をもつのは私たちが自由意志をもつからだww ・メルロ=ポンティ『知覚の現象学(1)』「感覚するとは実は性質にひとつの生 命的な価値を授与することであり、性質をまず何よりもわれわれにとってのそ の意味、われわれの身体というこのどっしりした塊にとってのその意味のなかで捉えることであっ て……。……感覚するとは、世界とのこうした生活的な交流の ことであって、この交流によって世界がわれわれにとって、われわれの生活のなじみ深い場としてあらわれくるわけである。知覚対象と知覚主体とがその厚みも ち得るのは、感覚のおかげである。感覚は指向的な織物であって、認識の努力がこれをかえって解体させてしまうのである」(竹内芳郎ほか訳,p.104). ・モーリスよ!! だがお前を含めて我々がこのような考察に到達することができるのは、我々の「認識の努力」すなわち自由意志(free will)によってのことなのだ!! |

|

23 Free will? - So what? ・自由意志とは、様々な可能性のある行動コースの中から妨げられることなく選択できる、観念上の能力や能力のことである[=行為や思考を制御しているとい う感覚].自由意志は、道徳的責任、賞賛、有責性、罪、その他自由に選択された行為にのみ適用される判断の概念と密接に関連している. ・自由意志の反対は決定論という.決定論(determinism)とは、人間の意思決 定や行動を含め、宇宙におけるすべての出来事は因果的に必然である とする哲学的見解である. ・決定論の対極にあるのが不確定論(非決定論;Indeterminism)であり、事象は決定論的に引き起こされるのではなく、むしろ偶然によって起こ るという考え方である. |

|

24 自由意志は存在しない(スピノザとヒューム) 「経験というものは理性に劣らず明瞭に教えている、人が自分自身を自由であると信じているのは、単に自分の行為を意識しているからであり、それらの行為が 決定される原因を意識していないからである」バルーク・スピノザ『倫理学(エチカ)』. デイヴィッド・ヒュームは、自由意志に関する議論全体が単なる「言葉による」 問題に過ぎないという可能性について論じた.彼は、私たちの行動の多くに付随 する「虚偽の感覚や見かけ上の経験」(虚無性)によって説明できるかもしれないことを示唆した. |

|

25 とりあえず俺たちは全員ゾンビ(決定論) か 俺たちは全員ゾンビでないか(自由意志論) である |

|

26 文化表象という観点から ゾンビを解剖する |

|

27 支配を正当化する論法=オリエンタリズム ・我々の身の回りには「劣った文化や社会は,より優秀な文化をもった者に支配されるべき」という意見が根拠を伴わず主張されることがある.にも関わらず 「劣った文化や社会」への知的関心が失われることがない.「東洋や近東の文物は素晴らしいがもはや時代遅れで博物館にのみ必要」と認定するような考え方が ある. ・オリエンタリズム(Orientalism)とは「オリエントを支配し再構成し威圧するための西洋のスタイル」のこと.東洋ないしは近東の(政治的に無 色中立にみえる)文化や歴史を理解する時に生じる. |

|

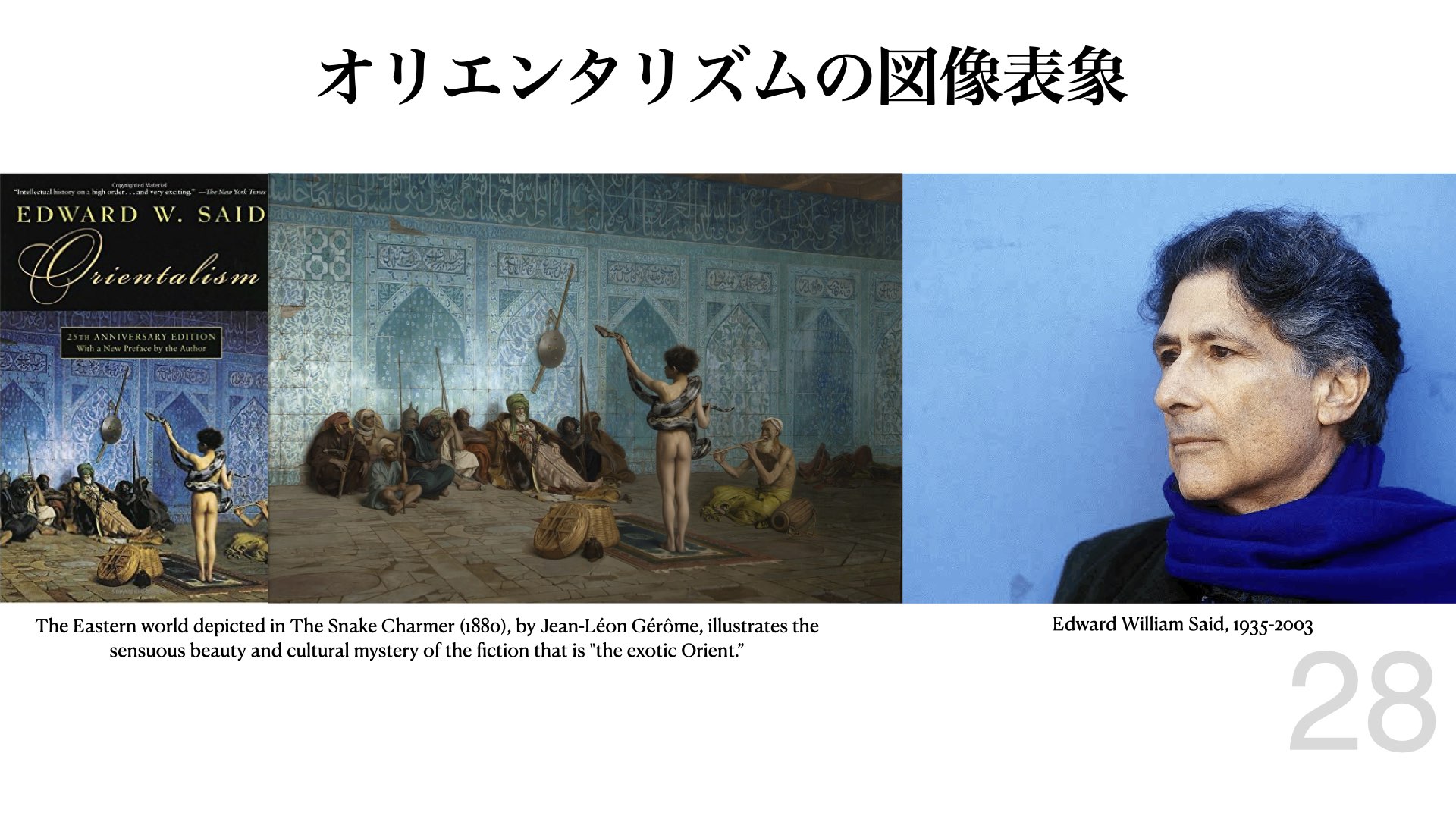

28 オリエンタリズムの図像表象 The Eastern world depicted in The Snake Charmer (1880), by Jean-Léon Gérôme, illustrates the sensuous beauty and cultural mystery of the fiction that is "the exotic Orient.” Edward William Said, 1935-2003 |

|

29 オリエンタリズム的ゾンビが温存されるとは? ・ハイチのゾンビ信仰の分析に応用すると,ゾンビを猟奇的な観点ではなく一見宗教史的分析のスタイルをとりながら最終的にはハイチの後進的な土着文化から 内在的に理解しているという主張が「オリエンタリズム的ゾンビ」である.ミイラ取りがミイラになるようにオリエンタリズム的ゾンビを研究する研究者がオリ エンタリズム的ゾンビそのものに化ける.そのようなゾンビ研究者はゾンビの実在性を生化学などの実証科学のスタイルをとりゾンビ現象をもっともらしく講釈 する(例:Wade Davis) ・The serpent and the rainbow / Wade Davis, London : Collins , 1986 ・Passage of darkness : the ethnobiology of the Haitian zombie / by Wade Davis, :alk. paper,:pbk. : alk. paper. - Chapel Hill : University of North Carolina Press , c1988 |

|

30 歴史的ゾンビの文脈 存在論分析に手を休めて歴史的文脈にハイチの文化表象としてのゾンビを押し返してみよう。 ・1915-1934年までの米国海兵隊の占領 ・独裁と貧困と暴力の跋扈 ・1980年代のエイズ流行の際のホモフォビアパニック ・先の米国大統領選挙における移民(Springfield, Ohio)への中傷など ハイチはポストコロニアルな否定の表象の収蔵庫でありつづけてきた。 |

|

31 ゾンビ王国ニッポン 日本はアメリカに次ぐ漫画・コミックのゾンビ作品の生産国である(花沢健吾『アイアムアヒーロー』;日野日出志『死肉の男』;蔵石ユウ『アポカリプスの 砦』;佐藤健太郎『魔法少女・オブ・ジ・エンド』; 古泉智浩『ライフ・イズ・デッド』; 平野耕太『ヘルシング』;結城カオリ『王立人形オーケストラ(ギニョール急停楽団)』;花くまゆうさく『東京ゾンビ』;三家本礼『ゾンビ屋れい子』;佐藤 大輔・佐藤ショウジ『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD』;PEACH-PIT『ZOMBIE-LOAN』;木村心一『これはゾンビですか?』; 海法紀光・千葉サドルによる『がっこうぐらし!』) |

|

32 死者を甦らせる別の方法 ・伝統的ゾンビの基本形:呪術(埋葬された墓場の土)を使って死人を蘇らせプランテーションで使役する. ・イエスは「ヨハネ福音書」のなかでラザロを死から蘇らせた超能力の持ち主であることが知られている.ラザロが病気と聞いてベタニアにやってきたイエスと 一行は、ラザロが葬られて既に4日経っていることを知る.イエスは、ラザロの死を悲しんで涙を流す。イエスが墓の前に立ち、「ラザロ、出てきなさい」とい うと、死んだはずのラザロが布にまかれて出てきた.このラザロの蘇生を見た人々はイエスを信じ、ユダヤ人の指導者たちはいかにしてイエスを殺すか計画し始 めた.カイアファと他の大祭司はラザロも殺そうと相談した(ヨハネ12:10).ラザロ蘇生の奇跡は、人類全体の罪をキリストが贖罪し、生に立ち返らせる こと(復活)の予兆として解釈されてきた(→「ラザロの蘇生問題について」). |

|

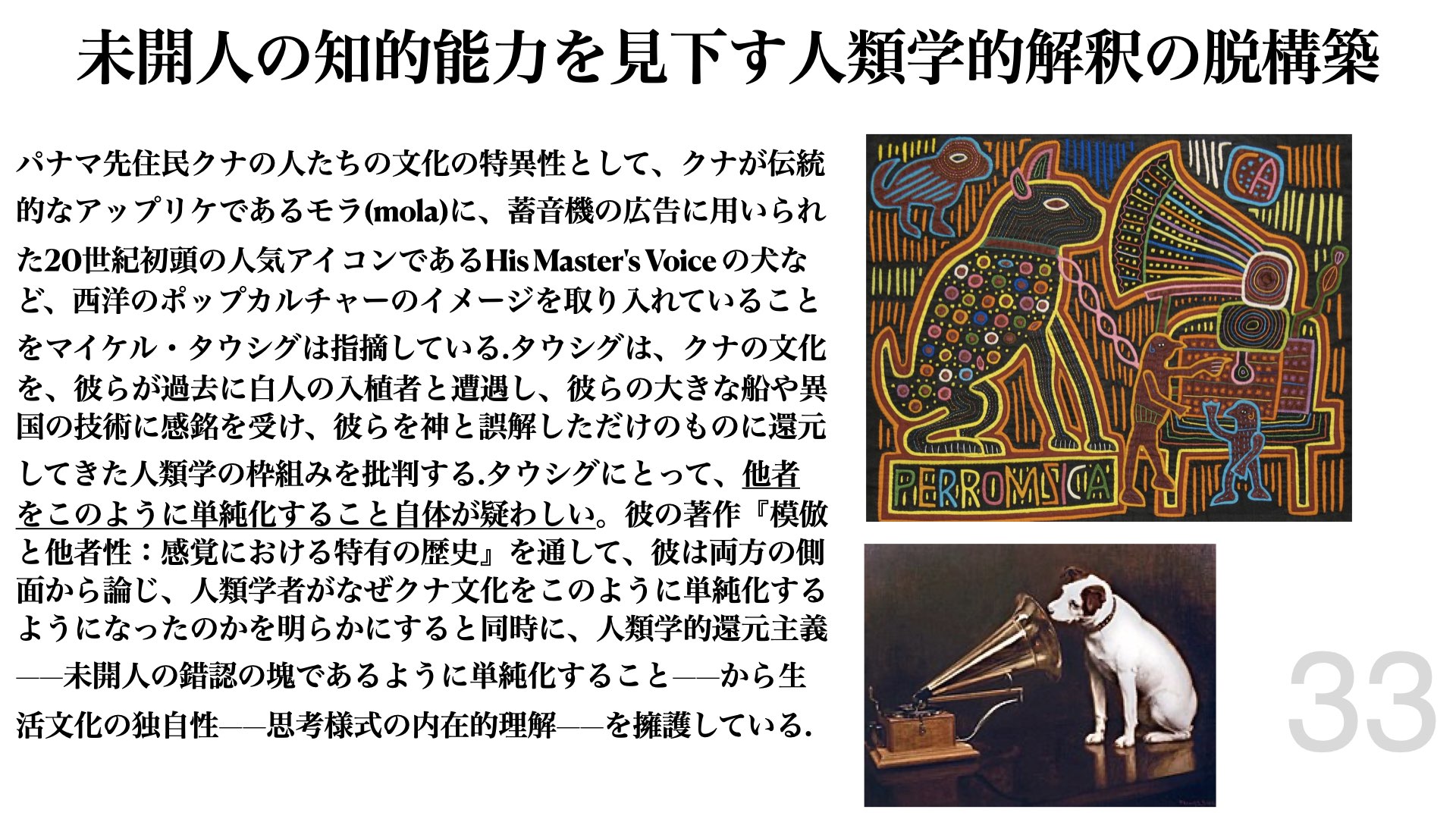

33 未開人の知的能力を見下す人類学的解釈の脱構築 パナマ先住民クナの人たちの文化の特異性として、クナが伝統的なアップリケであるモラ(mola)に、蓄音機の広告に用いられた20世紀初頭の人気アイコ ンであるHis Master's Voice の犬など、西洋のポップカルチャーのイメージを取り入れていることをマイケル・タウシグは 指摘している.タウシグは、クナの文化を、彼らが過去に白人の入 植者と遭遇し、彼らの大きな船や異国の技術に感銘を受け、彼らを神と誤解しただけのものに還元してきた人類学の枠組みを批判する.タウシグにとって、他者 をこのように単純化すること自体が疑わしい。彼の著作『模倣と他者性:感覚における特有の歴史』を通して、彼は両方の側面から論じ、人類学者がなぜクナ文 化をこのように単純化するようになったのかを明らかにすると同時に、人類学的還元主義——未開人の錯認の塊であるように単純化すること——から生活文化の 独自性——思考様式の内在的理解——を擁護している. |

|

34 ゾンビは存在するのか? それともイメージのなかの産物か? |

|

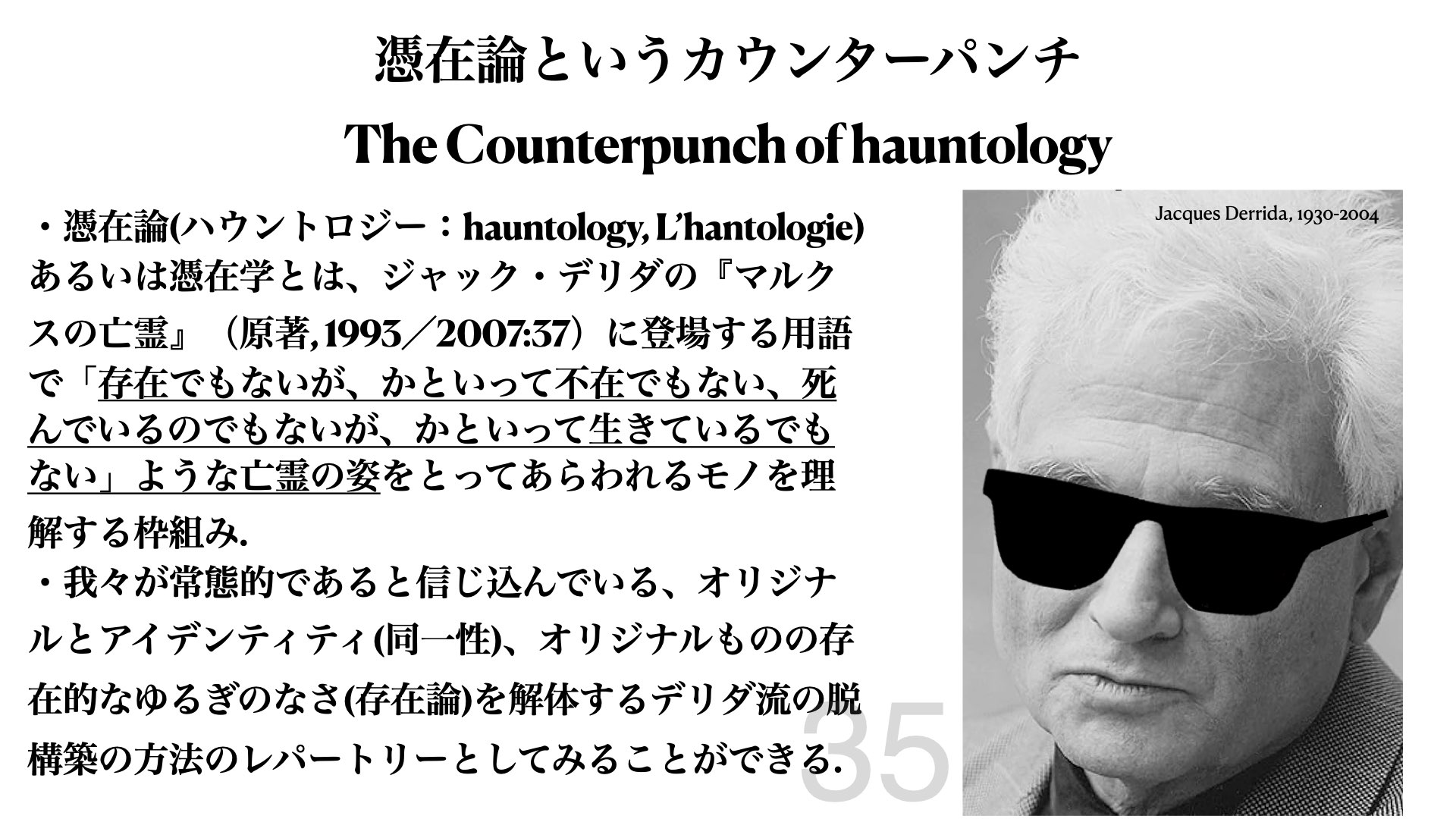

35 憑在論というカウンターパンチ The Counterpunch of hauntology ・憑在論(ハウントロジー:hauntology, L’hantologie)あるいは憑在学とは、ジャック・デリダの『マルクスの亡霊たち』(原著, 1993/2007:37)に登場する用語で「存在でもないが、かといって不在でもない、死んでいるのでもないが、かといって生きているでもない」ような 亡霊の姿をとってあらわれるモノを理解する枠組み. ・我々が常態的であると信じ込んでいる、オリジナルとアイデンティティ(同一性)、オリジナルものの存在的なゆるぎのなさ(存在論)を解体するデリダ流の 脱構築の方法のレパートリーとしてみることができる. ・→「共産主義者宣言/共産党宣言の憑在論」「ジャック・デリダ『マルクスの亡霊たち』」 |

|

36 よーするに…… 我々の世界の存在は、たんに眼にみえているものだけの事物に関する議論(存在論=ontology)だけから成り立つのではなく、じつに、眼に見えない亡 霊のような「もの=非実在」について多くを語っているのだ.別にゾンビや亡霊だけでなく、俺たちのおしゃべりは、〈根性〉〈精神〉〈欲望〉といった形を持 たない非実在的なものに支配されている. 憑在論(hauntology)は、じつは、我々の日常生活の細部に宿っているのだ!! |

|

37 結論に入ろう!! |

|

38 1. 全員ゾンビでないか(自由意志論)という議論は自由意志ですべて物事が片付かないという意味で否定された.他方,決定論を俺たちが否定したいのは,自分た ちの中にあるゾンビ性を否定したい気持ちであり,むしろ論理的には完全ゾンビではないが部分的ゾンビであると認めることが謙虚だろう.このようにして全員 ゾンビたる資格を有することが証明された——ゾンビ民主主義の確立. 2. 先に死んでしまった自由意志論は非ゾンビ的な部分を認めることで「ゾンビのごとく」甦り、俺たちは自由意志も部分的に使えることもまた証明された.——こ れを研究するのが屍人類学[しかばね・じんるいがく]という学問 3. 人類社会は人間の天賦の才能としてのゾンビ的属性を慶賀すべき《新たな能力》として祝福し、それを受け入れるべきである。ゾンビは負の象徴ではない.みん ながもつ生きるためのちから(=ニーチェのいう「力への意志」)である.これが私のいうゾンビ民主主義を充実するための鍵概念である. |

|

39 まとめ 1. 我々はみんなゾンビである(=ゾンビ民主主義)という命題を検証した. 2. そのためにゾンビとは何かであるかが明確に定義し理解(=ゾンビ存在論)されていなければならないことが必要である. 3. 民主化される以前のゾンビは歴史的存在であった.ゾンビに我々の心がハック(=ゾンビ憑在論)されるのは、その歴史的記憶を我々が取り戻すプロセスに他な らなかった. 4. 特権化あるいは負の聖別化されていた歴史的ゾンビがいかにして民主化される必要があるのかということを説明して、この授業は終わる. |

|

40 ゾンビ國 國歌 斉唱 !! (國民はご起立ください) |

|

41 替え歌:雨をゾンビに!! 雨を見たかい/Have You Ever Seen the Rain/CCR Have you ever seen the Zombie? By CCR https://ameblo.jp/heartlight1962/entry-10563153149.html |

|

42 ゾンビ國 國歌 終了 !! (國民はご着席ください) |

|

43 課題——作成のポイントを説明するので注意して聞いてね!! 以下の条件をまもり600字前後(450-750字)で作文をしなさい。全文をChatGPTなどAIを使った(ことが)発見された場合は無効になるので 注意してく ださい(部分引用や参照は禁止しない)。 まず最初の段落(パラグラフ)で、(1)ゾンビとはなにかを説明しなさい。つぎの段落で、この授業で講師がいう(2)自由意志論と決定論の特徴をそれぞ れあげて説明しなさい。最後の段落では「ゾンビ民主主義」つまり(3)みんな全員がゾンビであるという主張に、どうして決定論を採用することが有利なのか を解説しなさい。 ※ネット記事などを引用する場合は「(かっこ)」をつけ出典のURL(2バイト文字は短縮URLサイトを使うこと)等を記載しなさい. |

君

はゾンビをみたか? Have you ever seen the Zombie ?【リハーサル1回目の記録】

ク

レジット:

リ ンク

文 献

そ の他の情報

cc

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆