G.W.F.ヘーゲル『精神現象学』1807年への入門

Introducing to Phänomenologie des Geistes, 1807

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831

|

☆課題書:ヘーゲル『精神現象学』入門 / 長谷川宏著, 講談社 , 1999 . - (講談社選書メチエ, 153) ☆テキスト:精神現象学 / G.W.F.ヘーゲル [著] ; 長谷川宏訳, 東京 : 作品社 , 1998.3 |

☆課題書:ヘーゲル『精神現象学』入門 / 長谷川宏著, 講談社 , 1999 . - (講談社選書メチエ, 153)

☆テキスト:精神現象学 / G.W.F.ヘーゲル [著] ; 長谷川宏訳, 東京 : 作品社 , 1998.3 [ Hegel's Phenomenology of Mind / Phänomenologie des Geistes]

★【書物案内】1807年に出版された『精神現象学』は、哲学者ゲオルク・ヴィルヘル ム・フリードリヒ・ヘーゲルの最初の主要著作である。これは彼の科学体系の最初の部分を表している。「精神現象学」は、「実在科学」である「自然哲 学」と「精 神」の哲学に続くものとなる。この『精神の現れ方の科学(=精神現象学)』において、ヘーゲルは精神の単純な素朴な知覚から意識、自己意識、理性、精神、 歴史、啓示、そして最終的には世界精神の絶対的 な知識に至るまでの精神の昇華を展開している。 その際、彼は科学の発展を内容と方法の統一体として、また精神の現象を自己実現として、存在と無の統一体として、そして絶対的な全体として考察している。 真理の場所は、科学的体系における概念であり、見解ではない。真理の知識は、主観と客観の間の対立が弁証法的により高いレベルで保留されるという洞察にあ る。なぜなら、一方は他方なしには存在しないため、2つが1つの統一体を形成するからである。『精神現象学』はヘーゲルによる最初の典型的な著作と考えら れており、後にヘーゲルは繰り返しこの著作に言及している。この著作において、ヘーゲルはそれ まで自身を悩ませていた重要なテーマを体系的に詳細に説明しようと試みている。その際、ヘーゲルは当時の哲学論を支配していた立場、すなわち イマヌエル・カントの二元論、ヤコビの即自性哲学、シェリングの同一哲学などである。この著作は当初、ヘーゲル自身の哲学体系の体系的な入門書として構想 された。最初の3部(意識、自己意識、理性)は後に、主観的精神の第二の局面として、百科全書(1817年)の体系に簡略化された形で盛り込まれた。

★ヘーゲルさんについては「ゲオルク・ヴィルヘル ム・フリードリヒ・ヘーゲル」を参照してください。

★ヘーゲルさんの「教養と知識と思想的関心」(長谷川宏による):1)古代ギリシアの政治、

宗教、神話、芸術、思想、哲学に関する知識と関心。2)キリスト教の歴史と教養に関する知識、とくに原罪と三位一体の論理をめぐる熾烈な思想的関心。

3)フランスの社会と歴史に関する知識、とくに啓蒙思想とフランス革命についての熾烈な思想的関心。4)ドイツ観念論に関する知識と教養、とくにカント、

フィヒテとシェリングについての深い理解と鋭い批判。5)自然科学についての一通りの知識と教養、とくに、物理法則、有機体論、人相学、頭蓋論などへの関

心とその限界の認識。6)ドイツの文学に関する知識と教養。ゲーテとシラーに対する深い関心と愛着。その一方で、ロマン主義文学、ロマン主義思想への強い

反発(長谷川 1998:559)。

★章立て(長谷川宏版 1998)——画面クリックで拡大します

★この図版のdoc ファイルはこちら[Phaenomenologie_Geistes_hase_jap.doc ]→この図版のpdfファイルはこちら[Phaenomenologie_Geistes_hase_jap.pdf]

★ヘーゲル『精神現象学』入門 / 長谷川宏著, 講談社 , 1999 .

- (講談社選書メチエ, 153)

| 第1章 『精神現象学』のむずかしさ |

若いヘーゲルの気迫と気負い(6) |

・精神現象学は若書きの書、37歳の出発点 ・ヘーゲル翻訳家としての名声の確立 ・ヘーゲルの青春の書を、解説・紹介をとおして、ヘーゲルの格闘を読者につたえる | 【長谷川宏訳;精神現象学, 1998】 |

| 「誕生の時代」のなかで(8) |

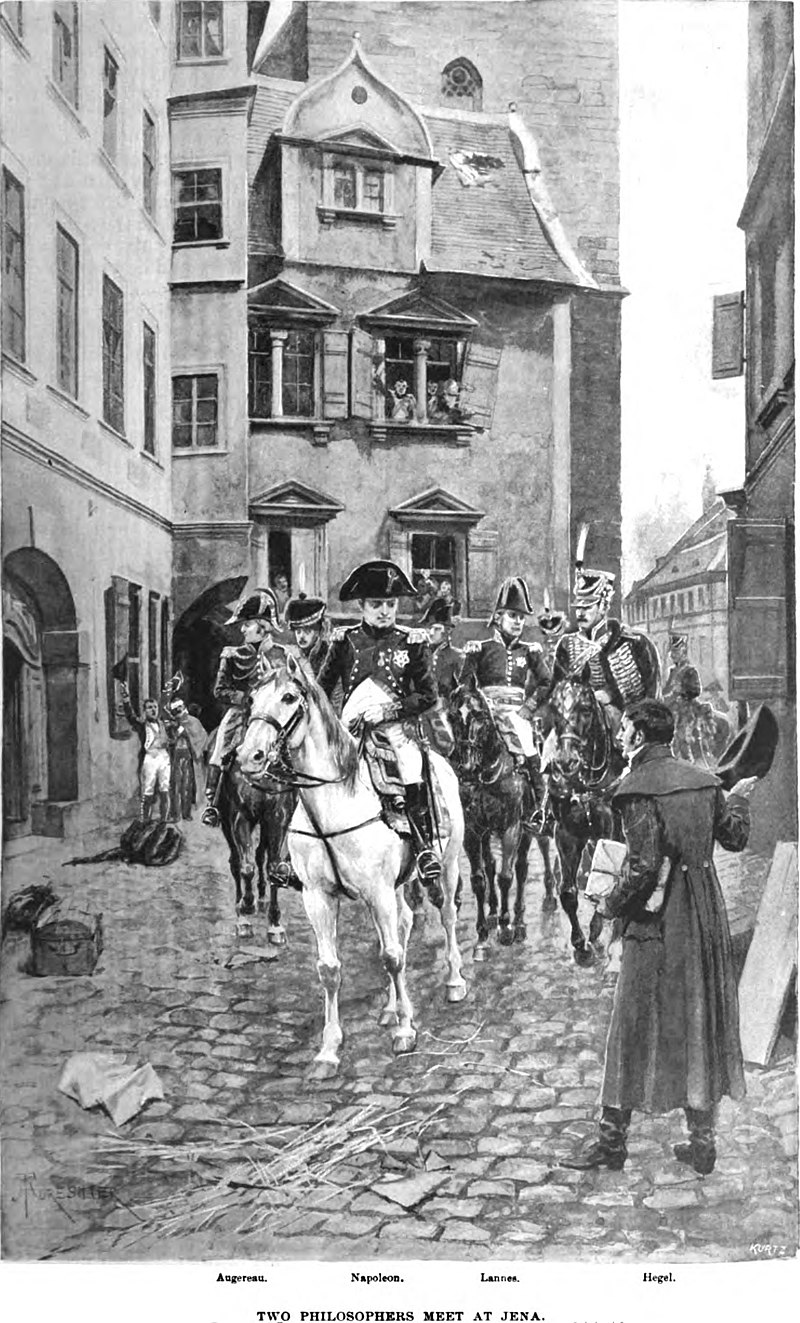

・誕生の時代とは?——ナポレオン戦争にみる新しい時代への予感(神聖

ローマ帝国の崩壊) ・ナポレオンの馬上の精神(→ヘーゲル『精神現象学』1807 ノート)  | ||

| 時代の総体と思想的に対決する(10) |

・37歳のヘーゲルの出発 ・長谷川の翻訳のエピソード ・翻訳はヘーゲルとの対決である | ||

| ヘーゲルの矛盾(12) |

・真理は概念の領域にしか存在の場をもたない(13/4)——この主張

に矛盾することを受け入れつつ擁護するというのがヘーゲルの立場 | ||

| ロマン主義批判と異端の覚悟(14) |

・概念こそが哲学の本領 ・一体感や共同体生活にあこがれるのがロマン主義——共同性を意識するがヘーゲルの関心はそこにはない ・シェリング批判へと(→「フリードリヒ・シェリング」) | ||

| スピノザへの索引と反発(17) |

・スピノザ(→汎神論、形相をもたない神のあり方) ・ヘーゲル(→無神論にちかいとはいえ人格神をみる) | ||

| 否定・分裂・対立の重要性(19) |

・ヘーゲルは、スピノザの思想に「いらだち」を覚える——なぜか? ・スピノザは、定義、公理、定理、証明、注解、系のシステムからなりたつ——ヘーゲルに言わせればそれは哲学ではない。 | ||

| 安定した円に近いスピノザの世界

(21) |

・ヘーゲルはスピノザを意識する。あるいはライバルである。 ・ヘーゲルの主体、スピノザの実体 ・「エチカ」の定義6(22) ・VI. Per Deum intelligo ens absolute infinitum hoc est substantiam constantem infinitis attributis quorum unumquodque æternam et infinitam essentiam exprimit. ・定義6:神とは絶対に無限の存在のことであり、それぞれが永遠にして無限の本質を表現するような、無限の属性からなる実体である。 ・ヘーゲルは、スピノザの思想に「いらだち」を覚える——なぜか?(再掲) ・スピノザは、定義、公理、定理、証明、注解、系のシステムからなりたつ——ヘーゲルに言わせればそれは哲学ではない。 ・「スピノザの欠点はおぎなわねばなりませんが、欠けているのは自己意識の欠如です」(ヘーゲル 1993:272)[On_spinoza_by_hegel.pdf] | ||

| 主体こそが真理である——ヘーゲルの世

界観の確信(23) |

・主体の真理ではなく、主

体そのものが真理 ・主体は、人間的存在のサブジェクトだけではなく、森羅万象のもの、観念的なものもふくめて、す べて主体 | ||

| 分裂は忌むべきことではない(24) |

・分裂や否定は悪いものではない、むしろ、存在にとってのつきものだ ・否定や「偽り」の存在論的意義 | ||

| ヘーゲルとアドルノの弁証法(26) |

・→「否定弁証法」→「アドルノ」 | ||

| はげしく動く現実、はげしく動く哲学

(28) |

・否定の力の普遍性(→「否定弁証法」) ・理性とは物の世界のすべてに行き渡っているという意識の確信である——ヘーゲル(30/161) | ||

| 第2章 意識の根本性格 |

ヘーゲルの主体の思想(34) |

・スピノザの実体〈対〉ヘーゲルの主体(→主体) ・主体とは動き回るものである | |

| 手さぐりの旅(36) |

・存在は、否定や対立や分裂に満たされる(→存在論) | ||

| 意識の強靭な否定力(38) |

・意識は動植物にない力がそなわる | ||

| 宿命としての不安(40) |

・不安をもつことは、ものの認識には不可欠だが、そこに安住すると、精

神の旅もおわる ・ストア主義批判 ・懐疑主義批判 ・不幸な意識(→「不幸な意識(ドイツ語版)」「不幸な意識(英語版)」) | ||

| たえず自己と世界を超えて(43) |

・知の探求の寓意と

してよむべき「精神現象学」 | ||

| 意識は外からはながめられない(45) |

・意識は、認識の内にある、あるいは共にある。 | ||

| 意識は運動しつづける(47) |

・知も真理もダイナミックなものだ | ||

| 徹底した現実家ヘーゲル(50) |

・真理は認識のなかで動く(51) | ||

| 絶対の真理はどこにあるか(52) |

・対象も自己も超えてゆく否定の運動のなかに、絶対者と絶対の真理をみ

ようとする(→ヘーゲルの「序

説=はじめに」参照) | ||

| 意識の経験は後戻りできない(54) |

1)意識の経験は後戻りできない(54) 2)意識の経験の進行が以前の経験を内にふくみつつおこなわれる(57) | ||

| 古い経験をふくみつつ、新しい経験は進

行する(57) |

2)意識の経験の進行が以前の経験を内にふくみつつおこなわれる

(57)——再掲 ・意識の経験が後戻りできない、ということが「精神現象学」のテーゼなのか? ・だとすれば、「精神現象学」は、弁証法的であり、かつ、啓蒙のなかの啓蒙の書物でもある。 | ||

| 第3章 地図のない知の旅 |

絶望の道(62) |

・「精神現象学」のユニークさ | |

| 『精神現象学』という旅(64) |

・精神の成長の物語としての「精神現象学」 | ||

| ヴィルヘルム・マイスターの旅(67) |

・「ヴィルヘルム・マイスターの修行時代」は「精神現象学」の11年前 に出版されたが、ヴィルヘルムのかわりに、精神が主人公になる。ただし、小説と哲学は別のニュアンスをもつもので、おなじものとは言えないというのが長谷 川の主張。 | ||

| 意識のなかを経験が通過する(69) |

・「精神現象学」は意識の旅の書物である | ||

| 万人が私であり、私が万人なのだ

(70) |

・個人の精神から、共同体の精神への展開が、精神現象学の旅の目的地? | ||

| 古代ギリシャのポリスが意味するもの

(72) |

・「美しい個人」の共同体 ・精神の共同性を失った時に悲劇をみるのを、ヘーゲルは「ファウストとグレートヒェンの恋の破綻」のなかにみる。 | ||

| ファウストとグレートヒェンの恋

(74) |

・ファウストとグレートヒェンの恋が破綻するのは、2人のあいだの抽象 的な共同生活のせいだとヘーゲルは批判(76) | ||

| 引き裂かれたヘーゲルの思考(77) |

・ファウストの破滅と、ヘーゲルの説明がうまくかみあっていない、とい

うのが長谷川説。 | ||

| 「群盗」の世界(79) |

・シラー「群盗」——「快楽と必然性」「心の掟とうぬぼれの狂気」—— こころの内にある掟は自閉的。心の掟をもつひとは、内部にある矛盾を解決し、その苦しみを克服することが求められる(80-81) | ||

| 心の掟が現実の掟となるとき(81) |

・「群盗」——自分の心の掟を墨守しようとすると、社会との軋轢に倒れ

てしまう。 ・自分の掟は、他者とのすり合わせと他者を内包する掟でなければならない | ||

| 万人の万人に対する闘い(84) |

・「群盗」——自分の心の掟に執着するものは、自滅する。これが万人の

万人に対する戦いの帰結 | ||

| ドン・キホーテの人物像(86) |

・

ドンキホーテは、徳性の騎士を自認する。しかし、彼はずっこけてばかりである。そのようなずっこけが、読む人をして、徳性があるかのようにみえてしまう

が、それは読者意識の中だけである。ドンキホーテの物語の彼以外の登場人物はずっこけてばかりのドンキホーテの倒錯をみて笑いつづける。 ・つまり読者の意識と、物語の人たちの意識が一致しないから、この物語は興味ふかい(→アウエルバッハ「ミ メーシス」下:129および第14章)。 | ||

| 地図のない旅(89) |

・論理の展開の支離滅裂に躊躇しないヘーゲル=これが地図のない旅の意

味 | ||

| 逆流する歴史(91) |

・近代の徳性批判のために、古代の特性が動員される(91) | ||

| 歴史の森に足を踏み入れて(92) |

・近代の特性のありようを否定のことばで塗り固める——よって新しい意

識の誕生を準備する(92) ・ヘーゲルは、古代の徳性をもちあげる——長谷川はその手口を気に入らない ・「精神現象学」は体系的ではない。それは地図のない旅にちかい。 ・精神の部分が一番躍動感がある(94) | ||

| 第4章 知の旅程(意識・自己意識・理

性;精神の種々相;宗教から哲学へ) |

1. 意識 | 『精神現象学』を3つにわける 1)意識から自己意識を経て、理性の序説のおわりまで(翻訳 pp.66-167) 2)理性の観察する理性から自己を確信する精神まで(翻訳 pp.168-455) 3)宗教と絶対知(翻訳 pp.458-549) | |

| 【1 感覚】 |

|||

| 裸の意識と裸の対象がむきあう(97) |

・裸の意識がはだかの対象とむきあう——感覚的確信 | ||

| ただあるということ(100) |

・意識のなかに、時間と空間がもたらされる | ||

| 「このもの」から一般的経験へ(102) |

・「いま」は運動そのものだ。 ・いまとここをどのようにするのかという議論が紹介される(103-104)——いまいち、よくわからない。 | ||

| 【2 知覚】 |

|||

| 「このもの」から物へ(104) |

・感覚と知覚のちがい | ||

| 物の外へ(106) |

・ヘーゲルは、物をみるときも、視座を変えて、視差の総体をものを見る

目と考えているようだ。 | ||

| 【3 科学的思考】 |

|||

| 力のたわむれ(108) |

・意識のなかの力は物理的なちからそのもの ・外にむかう力と内にむかうちからの矛盾する運動を、ヘーゲルは「力のたわむれ」と呼ぶ | ||

| カントと物自体の世界(111) |

・超感覚的な真理の世界は、カントによると「物自体」と呼ばれる ・物自体は意識の彼岸であり、認識できるものはなにもない(112) ・カントにとって物自体は崇高なものだが、ヘーゲルにとってたなにもない暗闇にすぎない(112) | ||

| 現実界と内面世界(113) |

・現象界と内面世界は不可分である(113) ・意識は、一般化と抽象化をおこなう(114) | ||

| 数理を嫌ったヘーゲル(116) |

・ヘーゲルや物理学や数理の比喩を嫌う | ||

| 【4 生命】 |

※自己意識がこれ以降、議論される | ||

| 運動体としての生命(118) |

・自己意識論を展開するのに、ヘーゲルはいきなり、抽象的で観念的な人

間のあいだの関係を考えない。人間は、生命と欲望に裏付けられた存在だからである。 ・生命活動は、生成と破壊と分裂からなる。 | ||

| 根本衝動としての欲望(121) |

・各人のもつ生命体の生命維持の活動を「欲望」と名付ける。(121) | ||

| 人と人との関係のありようを問う(122) |

・ヘーゲルは、生命の関係をこえた、人と人のの関係を「精神」と呼ぶ

(123) | ||

| 【5 自己と他者】 |

|||

| 2つの自己意識がむきあう(124) |

・2つの自己意識とは、自分の自己意識と、他者の自己意識である。そこ

には、相互承認がなされなければ、前に進まない(→次節における、奴隷と主人の関係においても、労働を媒介にした相互非対称な承認がみられるはずだ) | ||

| 生死をかけた闘争(127) |

・生命体としての自己は、生死をかけた闘争を経験して自己意識を獲得す

る(128) | ||

| 主人と奴隷の弁証法(129) |

・「労働とは欲望を抑制するもの、物の消滅まで突き進まず、物の形成へ

とむかうものである」(長谷川訳 137) ・主人と奴隷の関係(解説/テキスト) | ||

| 不幸な意識における内部分裂(132) |

・ストア主義における思考の自由について考えよ(→ストア主義における

自由は頭の中の自由にすぎない、生きた自由ではない) ・懐疑主義における懐疑の自由について考えよ(→懐疑主義をとおして外界の世界は自由な価値をもたない世界にすぎなくなる) | ||

| 【6 理性という境地】 |

|||

| 幸福な理性(135) |

・「不幸な意識」論(ドイツ語対訳)/「不幸な意識」論(英語対訳) | ||

| 理性は自在に世界と交流する(136) |

・観念論へ

の理解(→ドイツ観念論) ・観念論は意味のある言葉だった ・わたしはわたしだ、というヘーゲルの主張 ・理性=意識の確信(138) | ||

| 2. 精神の種々相 | |||

| 【1 理性から精神へ】 |

|||

| 観察する理性(139) |

・理性の項の3つのセクション ・集中力のない記述?——意識は地図のない旅をしている ・「骨相学」(→「精神は骨である」)や頭蓋骨のはなしに、長谷川は興味をもたない (140) | ||

| 共同体にやすらう意識(141) |

・「価値あるもの」(142) ・意識の対象(143) ・個人と社会のなかにあるのは、相互承認? ・価値のあるものが無造作に生み出される空間=「精神の動物王国」 | ||

| 共同体に亀裂が生じる時(144) |

・繰り返される自己と共同体の対峙構造 | ||

| 【2 古代ギリシャの共同体】 |

|||

| 精神は共同体からうまれる(145) |

C.(BB)精神 の章をはじめる ・精神が共同体を本領とする(146) | ||

| 精神は意識化される(146) |

・われとわれわれをつなぐものが、意識化である→B.

自己意識の冒頭参照 | ||

| ヘーゲルがあこがれた古代ギリシャ(148) |

・ヘーゲル「本来の精神は現実の共同体となった精神だ」

(148/298) | ||

| 人間の掟と神の掟(151) |

・古代ギリシアの共同体精神(153) ・意識は、人類史において、何度も没落する | ||

| 【3 古代ローマの反共同体】 |

|||

| ローマ——精神なき共同体(154) |

・古代ローマは精神なき共同体であり、死せる共同体精神のもとになりた

つ、とヘーゲルはいう | ||

| 人間の自然なすがたとは(155) |

・ヘーゲルによると人格の概念は無機的——そうではないと感じるのは、

人格が有機的で個性があるものだという現代の我々の「認識論的前提」があるからだ | ||

| 権力が諸個人を統合する(156) |

・人格は、抽象的で形式的 ・抽象的人格が、権力に直面する ・古代ローマでは、個人を人格と呼ぶのは、軽蔑の表現(158) | ||

| 【4 疎外と教養】 |

|||

| 二重の対立・矛盾(159) |

・抽象的人格や共同体と、個別性をもつ自己意識が直面し「疎外」を理解

する | ||

| 教養が個人に社会性を与える(162) |

・個人の疎外を通して、個人は共同体の論理とたちむかう ・個人に現実性をもたらすものが教養だ(162/334) | ||

| 高貴な意識と下賤な意識(165) |

・個人と共同体のとのバトル ・個人は、国家権力と富の対立に直面する ・自己意識は、左記の2つの意識のなかの闘争を通して、教養として鍛えられていく | ||

| 社会批判の目(167) |

・「ラ

モーの甥」(168) ・社会批判をとおして、ラモーの甥は、共同体の論理とふかくつながっていく | ・ラモーの甥(335,356) |

|

| 教養の深まり(169) |

・分裂と混乱を通して教養は深まっていく | ||

| 【5 啓蒙思想とフランス革命】 |

|||

| 啓蒙と信仰の対決(170) |

・啓蒙の洞察 ・啓蒙的理性と、キリスト教信仰は、戦いを余儀なくされる。 | ||

| フランス革命とキリスト教をともに肯定する(173) |

・信仰は啓蒙的理性において敗北するが、そのことを通して宗教は普遍理

性につらなる真正の宗教になるとヘーゲルは考える | ||

| 教養の俗臭と革命の血なまぐささを越えて(175) |

・自由を獲得するには「死」を経由して、という主張がヘーゲルにあるの

か? | ・402 |

|

| 【6 道徳】 |

※カント的な道徳=倫理批判 | ・道徳的世界観(408) |

|

| 自由な内面をいかに確保するのか(177) |

・教養と疎外の経験を通して、自己意識は内面への再度、還ってくる。 | ||

| 堂々巡りをおわらせる(179) |

・道徳的な観念に囚われた意識は、その場で堂々巡りをする。 ・道徳がもはや必要ではなくなる、境地に、道徳的観念をさらにブラシュアップしなければならない(弁証法的に?) | ||

| カントをさらに越えて(181) |

・カント的なスタティクな道徳を乗り越える、ということは、カント流の

定言命法は、彼の弁証法のダイナミズムにくらべて、ヘーゲルにはものたりないのか? | ||

| 美しい魂の弁証法(183) |

・美しい魂は、破壊や葛藤をえることで生まれると考え、最初から静謐な

魂などは、いまいましいものと考えているかのようだ | ||

| 3. 宗教から哲学へ | |||

| 主人公は集団の意識(186) |

・CC 宗教からトーンがかわる ・ヘーゲルの歴史解釈は、宗教史的展開を基調にして、おのずと宗教にはリキが入るようだ。 ・主人公は集団の意識とは、共同体がつくりあげる宗教のことを示唆しているのか? | ||

| 【1 自然宗教】 |

|||

| 古代オリエントの宗教(188) |

・学問は概念のちから、宗教はイメージのちから(189) ・自然宗教は、自然のままにいきる民族があがめる宗教である(→ヘーゲルの未開人観がかいまみれる) ・引用「ヘーゲルは確かに露骨な人種差別主義者であった。例えば彼 は、アフリカの黒人は「ナイーブな状態に浸ったままの子供の種族」だと考えていた。さらに彼は、先住民族は「野蛮で不自由な状態」に生きていると書いた。 そして、『権利の哲学』(1821年)の中で、彼は、ヨーロッパ人の啓蒙の進歩のためにこれらの人々を植民地化する「英雄の権利」があると主張した」Avram Alpert. | ||

| ピラミッドとオベリスク(190) |

・ビラミッドもオベリスクもエジプトの宗教産物で、古代ギリシアのそれ

には見劣りがすると主張 | ||

| 【2 芸術宗教】 |

|||

| 芸術と宗教の一体性(192) |

・ヘーゲルの古代ギリシャ芸術の議論は精彩を欠く | ||

| 芸術作品の3種類(195) |

・芸術は、抽象的な芸術、生きた芸術、精神的な芸術作品の3つにわけら

れる(→長谷川訳の目次参照) | ||

| ギリシャの神々(197) |

・ヘーゲルはギリシャ贔屓なので、芸術の解釈にも如実に顕れる | ||

| 【3 啓示宗教】 |

|||

| 新しい思想としてのキリスト教(199) |

・法の支配する古代ローマ(199) ・キリスト教の啓示宗教としての解析をするヘーゲル | ||

| キリスト教の独自性(200) |

・ヘーゲルは、キリスト教を、人間的に再解釈することを通して、人間の

精神の展開の物語にする | ||

| 無垢であっても善ではない(202) |

・原罪の意味を、弁証法的に乗り越える | ||

| 原罪神話を読みかえる(204) |

・旧約聖書「創世記」の解釈 ・アダムとイブの人間主体的解釈(→「アダムとイヴは主体的人間の嚆矢」) | ||

| 神と人の本性はおなじ(204) |

・イエスの誕生と死を人間化するヘーゲルのプロジェクト | ||

| イエスの脱神格化(207) |

・イエスの死を「人間的に」受け止める(208) ・イエスを人間化する ・絶対知へのアプローチ(209) | ||

| 【4 絶対知】 |

|||

| 知の光がすべてをおおう(209) |

・絶対知の部分の味わいかた。学問というものの誕生にたちあう。 | ||

| 永遠の運動としての学問(211) |

・意識を探求する知=学問の遠大さを感じよう。 | ||

| 第5章 思考の奇怪さについて |

足もとをゆさぶられる問い(216) |

・精神現象学の「地図のない旅」の面白さを、読者たちは、堪能すべき

だ。 | |

| 老いを知らぬ新鮮な思考(218) |

・なんども繰り返される、若書きの未熟な書物。 | ||

| ドイツ観念論をつきぬけるヘーゲル(221) |

・章立てのギクシャク感は、初版では、絶対知以外の、ABCから書かれ

ていたが、再版で、C.理性の部分が拡大派生し、絶対知が加筆されたという。 | ||

| ヘーゲルの戦闘宣言(223) |

・ド

イツ観念論の土俵をはずれる(223) ・ヘーゲルの決意表明は翻訳7ページにある。 | ||

| 同時代人の無理解(225) |

・デビューの時には意外と人気がなかった(→だが読者はこれにめげては

いけない) | ||

| 驚くべき巨大な知的好奇心(227) |

・ヘーゲルの精神現象学は、37歳の若書きのように思えるが、これを

ベースにして、生涯、多数の著作と講義をしつづけた、著者長谷川は、そのことに(翻訳を通して)敬意を表する。 | ||

| 注(230) | ・類書にくらべるとおどろくべき注の少なさ(→このことの理由は冒頭に

書かれてあったと思う) | ||

| ブックガイド(231) |

・邦訳で「精神現象学」に関連するブックリストがある。 | ||

| あとがき(233) |

・出版にいたるまでの経緯が書かれている |

★イポリット『ヘーゲル精神現象学の生成と構造』1946年への情報はこちら.

★長谷川宏訳『精神現象学』作品社と英訳(Phenomenology of Spirit. Bilingual, with Dictionary [英/独対訳:便利])

★精神現象学 / G.W.F. ヘーゲル著 ; 熊野純彦訳, 上,下. - 東京 : 筑摩書房 , 2018.12.,からの小見出しを引用する

| The Preface | 序文 |

アレクサンドル・コ ジェーヴ『ヘーゲル読解入門』を読む 「想念〔思いこみ〕というものは、とかく真と偽の対立を確固として動かないものと考えてしまいがちであるが、そうなればなるほ ど想念〔思いこみ〕は現存の 哲学体系に対し賛成か反対かのいずれかを期待し、この体系について説明するときには、賛否のいずれかだけを見るのが普通である」——精神現象学(樫山訳)(→ 序文) ▲▲▲▲ |

|

| Introduction | はじめに[序論] |

→「はじめに:ヘーゲル「精神現象学」1807(ドイツ語から)」「ヘーゲル『精神現象学』序文[はじめに](英訳から)」 |

|

| A. Consciousness | I. Sense-Certainty, This, & Meaning | A.意識 I. 感覚的確信、これと、その意味 |

|

| II. Perception, Thing, & Deceptiveness | II. 近く、物とその錯覚 |

||

| III. Force & Understanding | III. 力とその理解 |

||

| B. Self-Consciousness | IV. True Nature of Self-Certainty | B. 自己意識 IV. 自己確信の真理(120) |

・真理は意識とは別の捉え方が解体する、つまり、真理は意識に存在するあるいは、真理は意識である(120) ・科学的見方とは(意識の外側にある)「もの」そのものに真理がある→「概念」や「対象」という考え方が生じる(120-121) ・対象と概念の一致(121) ・自分を知ると、他者を知るということを単純に比較せよ。自分を知るには、他者が消滅している。他方、自分の中にはヴァーチャルな他者がいる。だから他者を消したことで、他者が独立して存在するということが消し去られたのだ(121) ・自己意識は「欲望」というかたちをとる(122) ・自己意識は2つの対象をとる:1)感覚的確信や知覚の対象=否定されるべきもの、2)自分自身であり、本質的なもの。 ・自己意識にとって、否定なる対象は、(嫌悪などを通して)自分に還ってきているわけだから、それ自身が「生命」である(→生命のオートマトン的性格)(122) ・自己意識にとって、否定なる対象はそれ自体が存在するものであり、自分に還っていくものであるから、むき出しの欲望の対象になるのは、生命あるものなのだ(122) ・意識が自立したものであるために、対象もまた自立している(122-123) ・生命の定義は、意識経験の一般的な結果 ・生命が実体としてあることは、純粋な運動として単一の流動体の内部で現におこなわれていることだ(123) ・自存という段階(124) ・栄養分となるもののほうが生命の本質をなす(124/ H120) ・生命の運動(125) ・もう一つの生命としての自己意識(126) ・自己意識以外のものにこそ欲望の本質がある。この経験を通して欲望の真相が自己意識にみえてくる(126) ・自己意識が、正体をあらわす、3つの諸相(127) ・a.自我、b. 自立した対象をなきものにする「欲望する存在」、これにより自己確信は真理になる、c. 2つの自己意識が反省し、自分のなかに他者を取り込み、自他の区別がなくなるとき自立が生じる(127) ・自己意識とべつの自己意識の対峙が、自己意識の本来のあり方だ(127)——それは対象であり、自我である。 |

| A. Lordship & Bondage | A.支配と隷属 |

(→テキスト:主人と奴隷の関係) |

|

| B. Unhappy Consciousness | B. 自己意識の自由——ストア主義、懐疑主義、不幸な意識 |

→「不幸な意識(ドイツ語対訳版)」「ヘーゲル「不幸な意識」(英語対訳版)」 ・存在=意識(139) ・自己意識の自由(140) ・ストア主義(132/141) ・懐疑主義(133/142-) ・真の自己確信(144) ・不幸な意識(41/146) ・不動者=神(148) ・完全無欠な不動者(150) ・意識の第一段階=祈り(150) ・不幸な意識の運動の第3番目のもの(154) ・欲望の満足が不幸の感情を呼び覚ます(155) ・不幸な意識が、自己が自由であることを確認する(156) |

|

| C. (AA) Reason | C. (AA) 理性 | ||

| V. Certainty

& Truth of Reason 確実性と理性=合理性の真理 |

A. Observation as Reason | A.観察する理性 |

A.観察する理性——c.人相学と骨相学(樫山訳 pp.350-396)SKumano_hegel_craniology.pdf |

| B. Realization of rational self-consciousness | B.合理的な自己意識の実現 |

||

| C. Individuality | C.個的性 |

||

| (BB). Spirit | (BB).精神 | ||

| VI. Spirit | VI. 精神(VI Der Geist) |

・「道徳的世界観」 |

|

| A. Objective Spirit: the Ethical order | A.真の精神——共同体精神(300) |

||

| B. Culture & civilization | B.疎外された精神——教養(330) |

||

| I. World of spirit in self-estrangement | I. 疎外された精神の世界(333) |

||

| II. Enlightenment | II.啓蒙思想 | ||

| III. Absolute Freedom & Terror | III.絶対の自由と死の恐怖(398) |

||

| C. Morality | a. The Moral View of the World | C.道徳(407) | ・a. 道徳的世界観(408) |

| b. Dissemblance | ・b.すりかえ(417) | ||

| c. Conscience: The “Beautiful Soul”:Evil and the Forgiveness of it | 良心、美しい魂、悪とその赦し |

・c. 良心——美しい魂、悪とその赦し」(428) ・「良心、美しい魂、悪とその赦し」(428) |

|

| (CC). Religion | |||

| VII. Religion in General | A. Natural Religion | ||

| B. Religion as Art | 芸術としての宗教 |

||

| C. Revealed Religion | 啓示宗教 |

||

| (DD). Absolute Knowledge | |||

| VIII.Absolute Knowledge | VIII Das absolute Wissen |

・「絶対知」 |

|

| 出典関係 |

・Hegel’s Phenomenology of Mind, by Marxists Internet Archive. ・Phenomenology of Spirit. Bilingual, with Dictionary [英/独対訳:便利] ・The Phenomenology of Mind public domain audiobook at LibriVox [音声データ] |

☆︎【ヘーゲルリンク】

☆【精神現象学リンク】︎

★1807 イエーナ大学閉鎖。『バンベルク・ツァイ トゥンク』の編集者となる。『精神現象学(Phänomenologie des Geistes)The Phenomenology of Spirit』あるいは"Phenomenology of Mind"を刊行

1812-1816 大論理学 (Wissenschaft der Logik、1812-16年)

| Phänomenologie

des Geistes |

Hegel’s

Phenomenology of Mind |

| (テキストプロジェクト→ヘーゲル『精神現象学』1907) |

***

★【精神現象学に関する年譜】精神現象学が書かれるまでのヘーゲルの思想的な時期についての解説(→「G.W.F.ヘーゲルの研究」より)

1788 (18歳)

ギムナジウム卒業。テュービンゲン大学神 学部入学、ヘルダーリンも同時入学

ヘーゲルは

「18歳のとき、ヘーゲルはテュービンゲン大学付属のプロテスタント神学校であるテュービンゲン・シュティフトに入学し、詩人であり哲学者でもあったフ

リー

ドリヒ・ヘルダーリンと、後の哲学者フリードリヒ・シェリングとルームメイトになった。彼らは神学校の制限的な環境を嫌っていたため、親しい友人となり、

互いの考えに影響を与え合った。(ヘーゲルが神学校に通っていた可能性が高い。なぜな

ら、それは国費で賄われており、彼は「正統派神学の研究に強い嫌悪感を抱いていた」ためであり、聖職者になることを望んでいなかったからである。3人とも

ギリシャ文明に深い感銘を受けており、ヘーゲルはさらにこの時期にジャン=ジャック・ルソーとレッシングに傾倒した。彼らはフランス革命の展開を興奮しな

がら見守った。」

1789 (19歳)

「1789年7月14日にバスティーユ牢獄が襲撃される。国 民議会は8月4日には封建的特権の廃止を宣言し、 領主裁判権や教会への十分の一税が廃止された。8月26日にはラ・ファイエットが起草したフランス人権宣言が採択された。10月には女性 を先頭にしたパリの民衆がヴェルサイユ行進し、改革に否定的な王家をパリに移転させた」(バスティーユ牢獄襲撃)

「ヘーゲルは、毎

年7月14日には、バスティーユ襲撃に乾杯していた。シェリングとヘルダーリンはカント哲学に関する理論的な議論に没頭していたが、ヘーゲルは距離を置い

ていた。この頃のヘーゲルは、哲学者の難解な思想をより広い大衆に理解できるようにする「人民哲学者(文士)」としての将来を思い描いていた。カント哲学

の中心的 な考え方と批判的に取り組む必要性を感じたのは、1800年になってからだった」

1793 (23歳)

恐怖政治の暴力はヘーゲルの希望を打ち砕いたが、彼は穏健派のジロンド派に共感し続け、1789年の原則への献身を決して失うことはなかっ た。

テュービンゲン神学校で神学の資格を取得したヘーゲルは、ベルンで貴族の家庭教師(1793年から1796年)となった。この期間に、後に『イエスの生涯』として知られるようになるテキストと、『キリスト教信仰の肯定性』と題された長編の原稿を執筆した。

1797 (27歳)

「雇用主との関係が悪 化したため、ヘーゲルは1797年に、ヘルダーリンの仲介でフランクフルトのワイン商人の家庭で同様の職に就くことを受け入れた。そこで、ヘーゲルの思想 にヘルダーリンが

重要な影響を与えた。ベルンでは正統派キリスト教を痛烈に批判していたヘーゲルだが、初期ロマン主義の影響を受けたフランクフルトでは、ある種の転換期を

迎え、特に宗教の真髄

としての愛の神秘体験を探求した。また1797年には、未発表で署名のない「ドイツ観念論の最古の体系プログラム」の原稿が書かれた

理想主義」が書かれた。これはヘーゲルの手で書かれたものだが、ヘーゲル、シェリング、またはヘルダーリンのいずれかによって書かれた可能性もある。

フランクフルト滞在中、ヘーゲルは「宗教と愛についての断片」という論文を書いた。」

1798 (28歳)

1799 (29歳)「キリスト教の精神とその運命」という題の論文を書いたが、これは生前には出版されなかった

1800 (30歳)

1801 (31歳)

『惑星の軌道について』。イェーナ大学の 私講師→イェーナー時代(1801-1807)

ヘーゲルはイエナ大学の非常勤教授であったシェリン

グの勧めでイエナにやって来た。ヘーゲルは、博士論文『惑星の軌道について』を提出し、イエナ大学の非常勤講師(無給講師)の地位を確保した。この論文で

は、火星と木星の間に惑星が存在 しなければならないとする数学的論拠を簡単に批判している。 同年後半には、

ヘーゲルの論文『フィヒテとシェリングの哲学体系の相違』が完成した。彼は「論理学と形而上学」の講義を行い、シェリングとともに「真の哲学の理念と限界

への序説」の講義を行い、「哲学論争の場」を促進した。

802 (32歳)『哲学批評雑誌(Kritische Journal der Philosophie)』の発行

1803-1806 イェーナ大学で行われた講義の うち『実在哲学1・2』とよばれてきたのが「精神哲学」講義草稿と言われる

「ヘーゲル自ら抹消した部分を復元しつつ、「意識」

から「国家・歴史」へと弁証法が具体化される過程を明示し、ヘーゲルの思索」の跡がみられるという(法政大学出版局刊の宣伝文)

1803 アダム・スミス『諸国民の富(国富論)』 を読みインパクトをうける(→イェーナ期の著作に影響し「陶冶(Bildung)と しての労働」の概念を見いだす)

【1801年から1904年までのハイチでは】「1801年、トゥーサンはサン=ドマングの

憲法を発行し、自治政府を作ることとトゥーサン自身が終身総督になることを定めたため、ナポレオン・ボナパルトはトゥーサンを収益の上がる植民地としての

サン=ドマングの回復の障害と看做した。奴隷制の再導入を否定してはいたが、1802年にはナポレオンの義弟のシャルル・ルクレール率いる遠征軍がサン=

ドマングの再支配を試みた(サン=ドマング出兵(英語版))。フランス軍にはアレクサンドル・ペションおよびアンドレ・リゴーが率いるムラートの軍勢も加

わった。リゴーは3年前にトゥーサンに敗れていた。ジャン=ジャック・デサリーヌのようなトゥーサンに近い同盟者がフランス軍に逃げた。トゥーサンは残っ

ている軍隊を連れてフランス軍に投降すれば自由を保障されると言われた(スネーク・ガリーの戦い(英語版)、ハイチ語: Batay Ravin

Koulèv)。トゥーサンは1802年5月にこれに同意したが、これが偽計であり、捕まえられて船でフランスに運ばれ、ジュー要塞(英語版)(ドゥー

県)に収監されている間(1803年)に死んだ[7]。

新指導者デサリーヌ

数ヶ月の間、島はナポレオンの支配の下で平穏であった。しかし、フランスが奴隷制を復活させようとしていることが明らかになると、デサリーヌやペションが

1802年10月に反旗を翻し、フランスと戦った。11月、ルクレールは黄熱病で死んだ。フランス軍兵士の多くも黄熱病で死んだ。ルクレールの後継者ロ

シャンボー子爵は、その前任者よりも残忍なやり方で戦った。ロシャンボーの残虐行為によって、元のフランス王党派の多くが反乱軍の側に付いた。

サン=ドマング海上封鎖

フランス軍はイギリスの海上封鎖によって勢いを弱められ(サン=ドマング海上封鎖(英語版))、またナポレオンは要請された大量の援軍を送ることに躊躇し

た。ナポレオンは1803年4月にアメリカ合衆国にルイジアナ植民地を売却し、西半球における事業に対する興味を失っていった。ジャン=ジャック・デサリーヌ(Jean-Jacques

Dessalines, 1758-1806)は反乱軍を率い、終に1803年、フランス軍を打ち破った[7] 。

ヴェルティエールの戦い

ハイチ革命の最後の戦い、ヴェルティエールの戦いは1803年11月18日にカパイシャン近くで起こった。ハイチ反乱軍はデサリーヌが率い、フランス植民

地軍はロシャンボー子爵が指揮した。ヴェルティエールの戦いの結果、1804年1月1日デサリーヌらは、サント・ドミンゴ(現ドミニカ共和国)も併せてハ

イチの独立をゴナイーヴで宣言した。サン=ドマング遠征の影響は、特に人命に及んだ。革命の直前の島の人口は、およそ550,000人であり、1804年

には300,000人となっていた。サン=ドマングを失ったことはフランスとその植民地帝国にとって大きな打撃となった。

」

1805 (35歳)

当時55歳のゲーテの推挙でイエーナ大学の 員外教授(助教授)となる

1805年、ヘーゲルが詩人であり文化大臣でもあっ

たヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテに宛てて、哲学上の敵対者であるヤコブ・フリードリヒ・フ

リースの昇進を抗議する手紙を書いた後、大学は彼を無給の臨時教授に昇進させた。[28] ヘーゲルは

詩人であり翻訳家でもあったヨハン・ハインリヒ・フォスに助けを求め、復活したハイデルベルク大学での職を得ようとしたが、失敗した。彼の悔しがるのも無

理はないが、フリースは同年、正教授(給与支給)に昇進した。

イエーナ期のヘーゲルが人間のコミュニケーションや

相互作用について考えた(→ハバーマス『イデオロギーとしての技術と科学』)

1806 (36歳)

2月、ヘーゲルの家主クリスティアーナ・ブルクハル ト(旧姓フィッシャー)との情事の結果、ヘーゲルの非嫡出子ゲオルク・ルートヴィヒ・フリードリ ヒ・フィッシャー(1807年 - 1831年)が誕生した。 経済状態が急速に悪化する中、ヘーゲルは、長らく 約束されていた彼の哲学体系の入門書であった『精神現象学』の仕上げの作業を行っていた。

1806年10月14日、ナポレオンがイエナの戦い でプロイセン軍と戦っていたとき、その戦いは市 外の高原で行われた。[11] 戦いの前日に、ナポレオンはイエナ市に入った。ヘーゲルは友人のフリードリヒ・イマヌエル・ニーダムラーに宛てた手紙の中で、そのときの印象を次のように 語っている。

私は皇帝を見た。この世界精神 [Weltseele]が、偵察のために街から出て行くところだった。馬にまたがり、一点に集中しながら世界全体に目を向け、それを支配するような人物を 目にするのは、実に素晴らしい感覚だ。(ナポレオンは、「馬上の世界精神(die Weltseele zu Pferde)」である)

ヘーゲルの伝記作家テリー・ピンカードは、ニーダム

ラーに対するヘーゲルのコメントは「とりわけ印象的である。なぜなら、彼は『現象学』の重要な部分をす

でに書き上げており、その中で、革命は今や公式に別の土地(ドイツ)に引き継がれ、革命が実践において部分的にしか達成できなかったことを『思考の中で』

完遂するだろうと述べていたからだ」と指摘している。ナポレオンはイエナ大学を周辺の都市のほとんどの破壊から免れたが、戦いの後、戻ってきた学生はほと

んどおらず、 ヘーゲルの経済状況はさらに悪化した。[34]

ヘーゲルは冬の間、バンベルクを訪れ、ニーダマ―の家に滞在し、そこで印刷されていた『現象学』の校正作業を監督した。

ヘーゲルは別の教授職を得ようとし、植物学の教授の後任として常勤職を確保しようとゲーテに手紙を書くことさえしたが、常勤職を見つけることはできなかっ

た。

1807 (37歳)

イエーナ大学閉鎖。『バンベルク・ツァイ トゥンク』の編集者となる。『精神現象学(Phänomenologie des Geistes)The Phenomenology of Spirit』あるいは"Phenomenology of Mind"を刊行

1807年には、蓄えと『現象学』からの支払いが底

をつき、非嫡出子ルートヴィヒを養うためにも金銭が必要となった ため、バンベルクに移住せざるを得なかった。

そこで彼は、ニーダマーの助力により、地元紙『バンベルガー・ツァイトゥング』の編集者となった。ルートヴィヒ・フィッシャーと彼の母親はイエナ

に残った

1808 ニュルンベルクのギムナジウムの校長兼哲 学教授。1807年、イギリスが奴隷貿易を廃止[Slave Trade Act 1807](=黒人奴隷の歴史について教えて!)

+++

***

☆牧野紀之による「精神現象学」どんだけ〜♪ ——精神現象学の序論[通常「序文」あるいは「はじめに」の部分]の9項目(牧野 2001:1023)

1)認識する前に認識の道具を吟味せよという同時の風潮の批判

2)新の学説も登場する時には、他の学説とおなじくひとつの現象だから、自己の真理性を展開しなければならない。これが「精神現象学」

3)精神現象学は意識の絶望の完成である

4)精神現象学の科学性、および、意識の諸形態がすべて述べられていることの保証

5)意識の運動の目標は科学的な知(=絶対知)であり、その目標に到達することは必然的だ。

6)意識は自分の力でつぎつぎと高い階段に登っていくことができるし(→ヘーゲルの意識のトポスを点検せよ)、その梯子、自己吟味の尺度は意識のなかにある。

7)意識形態の変更は、意識の対象の変更になる

8)意識の立場と、哲学者の立場のちがい。意識の行為は意識の経験といってよい。

9)ラスト、精神現象学と論理学の関係

英文テキスト

リンク

文献

Hegel portrait by Jakob Schlesinger 1831

++

☆

☆

☆