音楽人類学・民族音楽学

Anthropology of music experience, ethno-musicology

Frances

Densmore (1867-1957) recording Blackfoot chief Mountain Chief for

the Bureau

of American Ethnology in 1916// Conjunto musical religional,

Dolores Copan, Honduras, ca. 1985

音楽人類学・民族音楽学

Anthropology of music experience, ethno-musicology

Frances

Densmore (1867-1957) recording Blackfoot chief Mountain Chief for

the Bureau

of American Ethnology in 1916// Conjunto musical religional,

Dolores Copan, Honduras, ca. 1985

音 楽人類学(あるいは音楽経験の人類学)あるいは民 族音楽学(Ethnomusicology) とは、音楽(music)を奏 で、聴き、音楽について語り、身体を動かし、また音的記憶の中にいきる人々の文化的あるいは社会的経験の諸相から音楽を考察する学 問(=経験ならびに理論科学)である(→「音楽美学批判」 「音楽理論」「民族学」 「文化人類学」)。

音

楽人類学あるいは民族音楽学(EM)は、最近まで「エキゾチック」「原始的・未開的」「異

質」とみなされてきた伝統的な社会や文化の音楽表現を研究する学問であった。しかし、今はそうではない!!!(そんなことを言う人がいれば、その人は「い

まや愚

かになった」のである)。しかしながら、20

世紀末、相互に関連する4つの現象(グローバリゼーション、古い社会単位の崩壊、ローカルなジャ

ンルのハイブリッド化、ワールドミュージックの出現)に

よって、もはや現代とは似ても似つかない世界のために100年以上前に構想されたこの学問の役割と方向性が問われている(EMという用語はヤープ・クンス

ト(Jaap Kunst,

1891-1960)により1950年代に造られた)。この時点で、われわれのEMの科学的管理の棚卸しを行い、利用可能なモデルの理論、イデオロギー的

前提、観点を批判的に検討することが不可欠になった。そして、それは「音楽」概念の見直しでもある。

さ

て、音楽とは何だろう?音楽とは、形式、和声、旋律、リズム、またはその他の表現的な内容の何らかの

組み合わせを作り出すための音の配置である。音楽の定義は 文化によって異なるが、音楽はすべての人間社会の側面であり、文化的普遍である(→「音楽」「音楽理論」)。

民 族音楽学(エスノミュージコロジー ethnomusicology)とは、なぜ、そして、どのようにして、人間が「音楽的(musical)」なのかを探求する学問である。この定義では、 民族音楽学は、社会科学、人文学、生物科学のように、すべての生物学的、社会的、文化的、さらには美学的多様性の中に人間の本性を理解しようとしている諸 科学の中に位置づけられる。(この場合の)「音楽的」とは、音楽的才能や能力において定義されるべきものではなく、むしろ、創作し、演奏し、認識できるよ うに組織化し、物理的にも感情的にも反応し、そして人間が組織化したサウンドの意味を解釈する人間の能力のことをいう(Timothy Rice 2014:1)。民族音楽学を学術用語としてはじめて定義したのは、ヤープ・クンスト(Jaap Kunst, 1891-1960)である。

"Ethnomusicology

is the study of music from the cultural and social aspects of the

people who make it. It encompasses distinct theoretical and methodical

approaches that emphasize cultural, social, material, cognitive,

biological, and other dimensions or contexts of musical behavior, in

addition to the sound component.

Folklorists, who began preserving and studying folklore music in Europe

and the US in the 19th century, are considered the precursors of the

field prior to the Second World War. The term ethnomusicology is said

to have been first coined by Jaap Kunst from the Greek words ἔθνος

(ethnos, "nation") and μουσική (mousike, "music"), It is often defined

as the anthropology or ethnography of music, or as musical

anthropology.[Seeger, Anthony. 1983. Why Suyá Sing. London:

Oxford

University Press. Pp. xiii-xvii.] During its early development

from

comparative musicology in the 1950s, ethnomusicology was primarily

oriented toward non-Western music, but for several decades it has

included the study of all and any musics of the world (including

Western art music and popular music) from anthropological, sociological

and intercultural perspectives. Bruno Nettl once characterized

ethnomusicology as a product of Western thinking, proclaiming that "ethnomusicology as western culture knows it

is actually a western phenomenon";[Nettl, Bruno (1983).

The

Study of Ethnomusicology. Urbana, Ill.: University of Illinois Press.

p. 25.] in 1992, Jeff Todd Titon described it as the study of "people

making music".[Titon, Jeff Todd (1992). Worlds of Music

(2nd ed.). New

York: Schirmer. pp. xxi.]"- Ethnomusicology.

by Wiki

"Ethnomusicology

is the study of music from the cultural and social aspects of the

people who make it. It encompasses distinct theoretical and methodical

approaches that emphasize cultural, social, material, cognitive,

biological, and other dimensions or contexts of musical behavior, in

addition to the sound component.

Folklorists, who began preserving and studying folklore music in Europe

and the US in the 19th century, are considered the precursors of the

field prior to the Second World War. The term ethnomusicology is said

to have been first coined by Jaap Kunst from the Greek words ἔθνος

(ethnos, "nation") and μουσική (mousike, "music"), It is often defined

as the anthropology or ethnography of music, or as musical

anthropology.[Seeger, Anthony. 1983. Why Suyá Sing. London:

Oxford

University Press. Pp. xiii-xvii.] During its early development

from

comparative musicology in the 1950s, ethnomusicology was primarily

oriented toward non-Western music, but for several decades it has

included the study of all and any musics of the world (including

Western art music and popular music) from anthropological, sociological

and intercultural perspectives. Bruno Nettl once characterized

ethnomusicology as a product of Western thinking, proclaiming that "ethnomusicology as western culture knows it

is actually a western phenomenon";[Nettl, Bruno (1983).

The

Study of Ethnomusicology. Urbana, Ill.: University of Illinois Press.

p. 25.] in 1992, Jeff Todd Titon described it as the study of "people

making music".[Titon, Jeff Todd (1992). Worlds of Music

(2nd ed.). New

York: Schirmer. pp. xxi.]"- Ethnomusicology.

by Wiki

「民 族音楽学は、音楽を作る人々の文化的・社会的側面 から音楽を研究する学問である。音の要素に加え、音楽的行動の文化的、社会的、物質的、認知的、生物学 的、その他の次元や文脈を強調する明確な理論的、方法的アプローチを包含している。音楽民族誌の中では、音楽演奏に参加する行為(ミュージッ キング)を直接的かつ個別的に研究することである。19世紀に欧米で民俗音楽の保存と研究を始めた民俗学者たちが、第二次世界大戦前では、 この分野の先駆者とされている。民族音楽学という言葉は、ギリシャ 語のἔθνος(ethnos、「国民/民族」)とμουσική(mousike、「音楽」)からヤープ・クンスト(Jaap Kunst, 1891-1960)によって作られたと言われており、しばしば 音楽の人類学または民族学、あるいは音楽人類学と定義されている[1]。 1950年代に比較音楽学から発展した当初は、民族音楽学は主に非西洋音楽を対象としていたが、数十年前から人類学、社会学、異文化間の視点から世界のあ らゆる音楽(西洋芸術音楽、ポピュラー音楽を含む)を研究対象とするようになった [1]。ブルーノ・ネトル(Bruno Nettl, 1930-2020)はかつて民族音楽学を西洋的思考の産物として特徴づけ「西洋文化が知っている民族音楽学は実は西洋の現象である」と宣言した [2]。1992年にジェフ・トッド・ティトンはそれを「音楽を作る人々」の研究であると表現した[3]」。

目 次(数字は登場順の自動番号によるもので、意味の階層性にはそれほど関係していない)

****| List of ethnomusicologists. Choreomusicology Ethnochoreology Society for Ethnomusicology Fumio Koizumi Prize for Ethnomusicology List of musicologists List of musicology topics Musicology Prehistoric music Smithsonian Folkways Sociomusicology World music International Council for Traditional Music Society for Ethnomusicology |

民族音楽学者の一覧。 舞踏音楽学 民族舞踏学 民族音楽学会 民族音楽学小泉文夫賞 音楽学者の一覧 音楽学トピックの一覧 音楽学 先史時代の音楽 スミソニアン・フォークウェイズ 社会音楽学 ワールドミュージック 国際伝統音楽評議会 民族音楽学会 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnomusicology |

| Music Music is found in wide-ranging settings and format, including chants, musicals, live performances, recorded performances, and spiritual rituals. In prehistoric times, music was used to communicate, to tell the stories of people and express important elements of cultures. Music articulates the human experience, focusing on what people want to remember about their history and what they desire for the future. It has been used to heal, to demonstrate power, and to archive the experiences of people. Present-day music is an extension and an evolution of the music that has come before. It is a medium that represents the depths of time, culture, and history. Prehistoric musical instruments, called music artifacts in anthropology, include woodwinds and percussion instruments of ancient nomadic tribes. These instruments began as rudimentary music artifacts and evolved into more sophisticated technological equipment invented and formed for the exclusive purpose of creating music. Sorce: https://openstax.org/books/introduction-anthropology/pages/16-2-anthropology-of-music |

1. 音楽(→「音楽」) 音楽は、聖歌、ミュージカル、生演奏、録音された演奏、スピリチュアルな儀式など、さま ざまな場面や形式で見られる。先史時代には、音楽はコミュニケー ションを図り、人々の物語を伝え、文化の重要な要素を表現するために使われていた。音楽は人間の経験を明確にし、人々が自分たちの歴史について覚えておき たいことや、未来に望むことに焦点を当てる。音楽は、癒しや力を示し、人々の経験を記録するために使われてきた。現在の音楽は、これまでの音楽の延長であ り、進化である。それは、時間、文化、歴史の深みを表現するメディアである。人類学で音楽工芸品と呼ばれる先史時代の楽器には、古代の遊牧民族の木管楽器 や打楽器が含まれる。これらの楽器は、初歩的な音楽工芸品として始まり、音楽を創造することだけを目的として発明され、形成された、より洗練された技術装 置へと進化した。 |

| Ethnomusicology Someone who studies music from a global perspective, as a social practice, and through ethnographic field work is called an ethnomusicologist. The Society for Ethnomusicology defines ethnomusicology as “the study of music in its social and cultural contexts” (n.d.). Ethnomusicology is complex, requiring the work of many scientific disciplines. It requires study of many geographic areas, with a focus on the social practice of music and the human experience. Ethnomusicology is interdisciplinary, with a close relation to cultural anthropology. It is sometimes described as a historical research approach to understanding the cultures of people through their music. One well-known ethnomusicologist was Frances Densmore, who focused on the study of Native American music and culture. |

2. 民族音楽学 音楽をグローバルな視点から、社会的実践として、民族誌的フィールドワークを通して研究する人を民族音楽学者と呼ぶ。民族音楽学会は、民族音楽学を「社会 的・文化的文脈における音楽の研究」(n.d.)と定義している。民族音楽学は複雑な学問であり、多くの科学的学問分野の研究を必要とする。音楽の社会的 実践と人間の経験に焦点を当てながら、多くの地域を研究する必要があります。民族音楽学は学際的であり、文化人類学とも密接な関係がある。音楽を通して人 々の文化を理解する歴史的研究アプローチと表現されることもある。有名な民族音楽学者としては、ネイティブ・アメリカンの音楽と文化の研究に力を注いだフ ランシス・デンズモアがいる。 |

| Musical Instruments in Prehistory The field of ethnomusicology focuses on all aspects of music, including its genre, its message, the artist(s) who created it, and the instruments they used to do so. Have you ever considered why a particular musical instrument was created? Who made it? Why did they make it? What did they want it to do? How was it used? How did they dream up the design? Emily Brown (2005), formerly of the US National Park Service, studied the development of musical instruments in Ancestral Puebloan sites. Her study yielded insights into the types of instruments created. These included percussion and woodwind flutes that were used to create music culturally centric to the Puebloan people. Her study also yielded great insight into the structural hierarchy of those entrusted to manufacture music-making instruments. Not too dissimilar to today’s trade apprenticeships and master programs found in construction, Ancestral Puebloan people established a system of passing down the construction techniques central to creating musical instruments, ensuring that the knowledge would be carried on by future generations. Brown’s study connected music instruments to politics, music, social status, and social experiences. The Structure and Function of Music in Different Societies Music is grounded in the human experience. It is a theatrical expression of its creator’s thoughts and perceptions. The structure of music has evolved along with the experiences of the humans who created it. Examples of this can be found in the early 1800s hymns of Choctaw tribes. These hymns provide an artistic expression of traumatic experiences, referring to a time when the Choctaw people were removed from their homelands and relocated to reservation lands by the US government. They speak of both individual and collective experiences as these peoples made the arduous journey to their new locations. The songs speak about broken promises, the journey, and the fate of their people. |

3. 先史時代の楽器 民族音楽学の分野では、音楽のジャンル、メッセージ、それを創り出したアーティスト、そのために使われた楽器など、音楽のあらゆる側面に焦点を当ててい る。ある楽器がなぜ作られたのか、考えたことはあるだろうか?誰が作ったのか?なぜ彼らはそれを作ったのか?何をさせたかったのか?どのように使われたの か?彼らはどうやってそのデザインを思いついたのだろう?元米国国立公園局のエミリー・ブラウン(2005年)は、プエブロ族の遺跡における楽器の発達に ついて研究した。彼女の研究は、作られた楽器の種類についての洞察をもたらした。これらの楽器には、プエブロ族にとって文化的に中心的な音楽を創造するた めに使用された打楽器や木管フルートが含まれていた。彼女の研究はまた、音楽を作る楽器の製造を任された人々の構造的なヒエラルキーについても大きな洞察 をもたらした。今日の建設業に見られる徒弟制度やマスター・プログラムとはあまり似ていないが、先祖代々のプエブロの人々は、楽器を作るための中心的な建 設技術を伝承するシステムを確立し、その知識が後世に受け継がれるようにしていたのである。ブラウンの研究は、楽器を政治、音楽、社会的地位、社会的経験 と結びつけている。 さまざまな社会における音楽の構造と機能 音楽は人間の経験に根ざしている。それは、創作者の思考と知覚の演劇的表現である。音楽の構造は、それを生み出した人間の経験とともに進化してきた。その 例は、1800年代初頭のチョクトー族の賛美歌に見ることができる。これらの賛美歌は、チョクトー族がアメリカ政府によって故郷を追われ、保留地に移住さ せられた時代に言及し、トラウマ的な経験を芸術的に表現したものである。讃美歌は、これらの民族が新しい土地への困難な旅路を歩んだ際の、個人的および集 団的な経験について語っている。歌は、破られた約束、旅、そして彼らの人々の運命について語っている。 |

| For enslaved people, music was a

mechanism of emotional escape from difficult situations as well as a

means of communicating with those speaking different languages during

the Middle Passage, the journey from Africa to locations of forced

labor. One of the most iconic spirituals, or songs for survival, is “Go

Down Moses.” Harriet Tubman, the legendary Underground Railroad

conductor, said that she used this spiritual as a way to signal to

those who were enslaved in the area who she wanted to help escape to

freedom (Bradford [1886] 1995). The song ostensibly speaks about the

experience of the Israelites enslaved by the Egyptians in ancient

times. For enslaved Black people in America, the song spoke directly to

their own longing for freedom. The chorus of “Go Down Moses” is as

follows: Go down, Moses, Way down in Egypt’s land. Tell ol’ Pharaoh, Let my people go. Thus saith the Lord, bold Moses said, Let my people go, If not, I’ll smite your firstborn dead, Let my people go. Listen to this song on the Library of Congress website. Numerous populations have utilized music as a means of resistance. During the civil rights movement of the 20th century, Black artists such as Nina Simone, Aretha Franklin, and Sam Cooke used their music as a way to challenge structural inequity. Aretha Franklin, a Black singer, songwriter, and pianist, wrote and performed music anchored in the Black church that came to represent Black American culture. She achieved national and international fame for her rich voice and heartfelt performances, and she was able to use her artistic talents to bring a message of both hope and resistance to her audience. Her songs spoke to both where people were and where they wanted to be. Sam Cooke was an American singer who was given the nickname “King of Soul” by his fans and those in the music industry. Like many, he started out singing in church, but eventually his music and passion evolved to secular music. He is credited with having significant influence on the civil rights movement, and his music often explored themes of oppression and fighting for a cause. The music of his first band, Soul Stirrers, focused on stirring the listener’s soul to engage in the movement for racial equality. Suit jacket, hat, and guitar in a glass display case. Figure 16.13 Sam Cooke’s performance outfit and instruments are on display in the Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland, Ohio. The music of Sam Cooke had considerable influence on the Civil Rights movement. (credit: “Sam Cooke’s Outfit” by Steven Miller/flickr, CC BY 2.0) Sorce: https://openstax.org/books/introduction-anthropology/pages/16-2-anthropology-of-music Perhaps no artist in recent times is better known for using music as a catalyst for social change than Bob Dylan. Dylan was a 1960s-era musical artist who spoke to many cultures and generations about injustice and the need for inclusion and change. His 1964 song “The Times They Are a-Changin’” urged politicians and voters to support the civil rights movement. He was also well known for his opposition to the Vietnam War. His music may have very well changed the course of history, given his influence on his fans’ thoughts, perspectives, and attitudes toward inclusion (Ray 2017). |

奴隷にされた人々にとって、音楽は困難な状況からの感情的な逃避のメカ

ニズムであり、アフリカから強制労働を強いられる場所への旅である「中道」の間、異なる言語を話す人々とコミュニケーションをとる手段でもあった。最も象

徴的なスピリチュアル・ソング(生き残るための歌)のひとつが、"Go Down Moses "である。伝説的な地下鉄道(Underground

Railroad)の車掌であったハリエット・タブマンは、このスピリチュアル・ソングを、自由への脱出を手助けしてほしい地域の奴隷に合図を送る方法と

して使ったと語っている(Bradford [1886]

1995)。この歌は表向きには、古代にエジプト人に奴隷にされたイスラエルの民の経験について語っている。アメリカで奴隷となった黒人たちにとって、こ

の歌は自由への憧れを直接的に物語っている。Go Down Moses」のコーラスは以下の通り: 降りて行け、モーゼス、 エジプトの地に降りて ファラオに言え、 我が民を解放せよ。 主はこう仰せられる、 わたしの民を行かせなさい、 そうでなければ、私はあなたの初子を打ち殺す、 私の民を行かせよ。 米国議会図書館のウェブサイトでこ の歌を聴いてみよう。 数多くの民族が、抵抗の手段として音楽を利用してきた。20世紀の公民権運動では、ニーナ・シモン、アレサ・フランクリン、サム・クックといった黒人アー ティストが、構造的な不平等に挑戦する手段として音楽を利用した。黒人シンガー、ソングライター、ピアニストであるアレサ・フランクリンは、黒人教会に根 ざした音楽を作曲し、演奏した。彼女はその豊かな歌声と心のこもったパフォーマンスで、国内外での名声を獲得し、その芸術的才能を駆使して、聴衆に希望と 抵抗の両方のメッセージを届けることができた。彼女の歌は、人々が今いる場所と、彼らが望む場所の両方に語りかけた。 サム・クックは、ファンや音楽業界の人々から "キング・オブ・ソウル "というニックネームを与えられたアメリカの歌手だ。多くの人と同じように、彼も最初は教会で歌っていたが、やがて彼の音楽と情熱は世俗音楽へと発展して いった。彼は公民権運動に大きな影響を与えたとされ、彼の音楽はしばしば抑圧や大義のために戦うというテーマを探求した。彼の最初のバンド、ソウル・ス ターラーズの音楽は、リスナーの魂をかき立てて人種平等運動に参加させることに重点を置いていた。 ガラスの展示ケースに収められたスーツの上着、帽子、ギター。 図16.13 サム・クックの演奏衣装と楽器は、オハイオ州クリーブランドのロックの殿堂に展示されている。サム・クックの音楽は公民権運動に多大な影響を与えた。 (credit: "Sam Cooke's Outfit" by Steven Miller/flickr, CC BY 2.0) 近年、ボブ・ディランほど音楽を社会変革の触媒として使ったことで知られるアーティストはいないだろう。ディランは1960年代に活躍した音楽アーティス トで、多くの文化や世代に不公正と包摂と変革の必要性を訴えた。彼の1964年の曲「The Times They Are a-Changin'」は、政治家や有権者に公民権運動を支持するよう促した。彼はまた、ベトナム戦争に反対したことでもよく知られている。彼の音楽は、 彼のファンの考え、視点、インクルージョンに対する態度に影響を与えたことを考えると、歴史の流れを変えたかもしれない(Ray 2017)。 |

| Personal History: Zora Neale Hurston was a Black American anthropologist, author, and filmmaker. She was born in Notasulga, Alabama, to a sharecropper turned carpenter and a former schoolteacher. All of her grandparents were born enslaved. Hurston moved to Eatonville, Florida, an all-Black town, in 1892, at the age of two. She often referenced Eatonville as her home, as she had no recollection of her time in Alabama. She lived in Eatonville until 1904, when her mother passed. At the time, Eatonville was a well-established Black community with a booming economy. According to multiple accounts, Hurston was never indoctrinated into feeling racial inferiority. While she was a resident, her father was elected mayor of the town. All the shop owners and government officials were also Black American elites. In adulthood, Huston often used Eatonville as the setting of her stories. Huston left Eatonville due to a poor relationship with her stepmother. She enrolled in classes at Morgan College in Maryland, lying about her age of 26 to be eligible for a free high school education. She graduated in 1918 and attended Howard University, a historically Black university in Washington, DC, before transferring to Barnard College at Columbia University. At Barnard, Hurston studied under Franz Boas as an undergraduate and graduate student. She also worked with other foundational anthropologists, including Ruth Benedict and Margaret Mead. Area of Anthropology: In addition to her time in academia, Hurston was a central figure in the Harlem Renaissance as a literary artist, working closely with Langston Hughes, among other writers. She was a pivotal literary artist whose work directly reflected the trials, tribulations, and successes of Black American communities and subsocieties that were often overlooked or exoticized (Jones 2009). Hurston was a cultural anthropologist who was passionate about southern American and Caribbean cultural practices. She spent significant time in these geographical areas, immersing herself in the diverse cultures of Black people in the American South and the Caribbean. Accomplishments in the Field: One of Hurston’s most notable anthropological works is Mules and Men (1935), based on ethnographic research she conducted in lumber camps in north Florida. One focus of this work was the power dynamics between the White men who were in charge and the Black women laborers, some of whom the men took as concubines. In addition to this work, Hurston studied Black American song traditions and their relationship to the music of enslavement and to the musical traditions of pre–Middle Passage Africans. Importance of Her Work: Hurston not only studied human society and culture as an anthropologist but was also an active participant in the arts. She was a central figure in the Harlem Renaissance, which was a flowering of Black culture centered in the Harlem neighborhood of New York City. Her most popular novel is Their Eyes Were Watching God (1937; Carby 2008). Her specific anthropological and ethnographic research focus areas were Black American and Caribbean folklore. She also worked for the Federal Writer’s Project, part of the Works Progress Administration, as a writer and folklorist. Hurston is now an iconic figure for the Association of Black Anthropologists and several Black anthropological studies journals. |

4.【コラム】 個人の歴史 ゾラ・ニール・ハーストンはアメリカの黒人人類学者、作家、映画監督。 アラバマ州ノタスルガで、小作人から大工になった男と元教師の間に生まれた。祖父母 は全員奴隷として生まれた。ハーストンは1892年、2歳のときに黒人だけの町であるフロリダ州イートンヴィルに移り住んだ。アラバマにいた頃の記憶がな いため、彼女はしばしばイートンヴィルを故郷としていた。母親が亡くなる1904年までイートンヴィルに住んでいた。当時、イートンヴィルは経済が発展 し、黒人のコミュニティとして確立していた。複数の証言によれば、ハーストンは人種的劣等感を教え込まれることはなかった。彼女が住んでいた頃、父親が町 長に選ばれた。店の主人や政府の役人も皆、アメリカ黒人のエリートだった。大人になってからも、ヒューストンはしばしばイートンヴィルを物語の舞台にし た。 継母との関係が悪化したため、ヒューストンはイートンヴィルを離れた。メリーランド州のモーガン・カレッジに入学し、26歳という年齢を偽って無料で高校 教育を受ける資格を得た。1918年に卒業した彼女は、ワシントンDCにある歴史的に黒人の多いハワード大学に入学し、その後コロンビア大学のバーナー ド・カレッジに編入した。バーナード大学では、学部生および大学院生としてフランツ・ボースに師事。また、ルース・ベネディクトやマーガレット・ミード ら、人類学の基礎を築いた研究者たちとも共同研究を行った。 人類学の分野 学術活動に加え、文学者としてもハーレム・ルネッサンスの中心人物であり、ラングストン・ヒューズらと緊密に仕事をした。彼女は極めて重要な文学者であ り、その作品には、しばしば見過ごされたり異国視されたりする黒人アメリカ人コミュニティや部分社会の試練、苦難、成功が直接反映されている(Jones 2009)。 ハーストンは文化人類学者であり、アメリカ南部やカリブ海諸国の文化的慣習に情熱を注いでいた。彼女はこれらの地域で多くの時間を過ごし、アメリカ南部と カリブ海地域の黒人の多様な文化に没頭した。 フィールドでの業績 ハーストンの最も注目すべき人類学的著作のひとつに、フロリダ北部の木材キャンプで行った民族誌的調査に基づく『Mules and Men』(1935年)がある。この著作の焦点のひとつは、責任者である白人男性と黒人女性労働者(そのうちの何人かは男性が妾として連れて行った)との 間のパワー・ダイナミクスであった。この仕事に加え、ハーストンは黒人アメリカ人の歌の伝統と、奴隷化の音楽との関係、そして中世以前のアフリカ人の音楽 の伝統との関係を研究した。 彼女の仕事の重要性:ハーストンは人類学者として人間の社会と文化を研究しただけでなく、芸術にも積極的に参加した。ニューヨークのハーレム地区を中心に 黒人文化が花開いたハーレム・ルネッサンスの中心人物である。彼女の最も有名な小説は『彼らの目は神を見ていた』(1937年、Carby 2008年)である。彼女の人類学的・民俗学的研究の重点分野は、ブラック・アメリカンとカリブ海の民俗学であった。彼女はまた、作家および民俗学者とし て、労働進歩局(Works Progress Administration)の一部である連邦作家プロジェクト(Federal Writer's Project)のために働いた。ハーストンは現在、黒人人類学者協会(Association of Black Anthropologists)や複数の黒人人類学研究雑誌の象徴的存在となっている。 |

| 5. Methoology of Musicing 5.1 The Importance of Sociocultural Context in Understanding Music Ethnomusicologist Patricia Campbell (2011) proposes that children’s perspectives on musical interests are derived from their family, community, and environment. How did you learn about music you liked? What did your parents listen to, and what do you listen to? While you may have learned about and grown to like other music as you aged, your appreciation for music is founded in the sociocultural environment that you were raised in. Imagine growing up in a family that only listened to Bansuri bamboo flute music. Would you even know, for example, what rap music is? 5.2 Music as a Basis for Subculture and Community The affiliation of music with identity became a common topic of inquiry in ethnomusicology in the 1980s, perhaps prompted by the music subcultures of the 1970s that arose among groups of people who did not identify with mainstream norms, values, or ideals. Among the music subcultures that emerged during that time was the punk subculture (Moran 2010). Though it was often seen as no more than youthful rebellion, the punk subculture formed its own community, values, and ideals founded in a do-it-yourself, or DIY, ethos. This can be found in the lyrics, music, and performances of punk groups such as the Ramones and the Clash, as well as more recent pop-influenced groups such as Green Day and Blink-182. The lyrics tell stories of needing to break from common ideals and values in order to think and do for oneself. 5.3 Cultural Appropriation Cultural practices important to communities are often integrated into the fabric of each person’s identity. Cultural appropriation is defined as the improper or disrespectful use of a meaningful element of a culture or identity outside of its intended cultural context by someone who is not a part of that culture or identity (Young 2008). The act of cultural appropriation by dominant cultures threatens to erase remaining parts of a culture that may already be jeopardized. Cultural appropriation is tied to social inequity in that it involves a socially dominant group using the culture of a marginalized group for exploitative or capitalist gain. The cultural significance of the appropriated elements is lost. While the act of cultural appropriation is centuries old, there has been a renewed call from marginalized communities in recent years to understand how and why this practice is harmful. Wesley Morris (2019) wrote an article for the New York Times’ 1619 Project regarding the mass appropriation of Black music. Morris noted instances of appropriation by artists such as Steely Dan, Eminem, and Amy Winehouse, all White American or British music superstars. Musical appropriation is the use of one genre’s musical contributions in other music that is not of the same genre, style, or culture. The power of Black music to articulate the history, struggles, and marginalization of Black people has appealed to other social groups as well, many of them drawn to the ability of this music to communicate its message with clarity and boldness. Morris also discusses how, more recently, the appropriation of Black lyrics, songs, and musical presentation styles has become a method of addressing the need for integration and integrated culture. This can be seen in Black artist Lil Nas X’s 2019 remix of his hit song “Old Town Road,” for which he teamed up with White country musician Billy Ray Cyrus to perform a duet. The song itself is a blending of cultures, musical and racial, and offers a social contribution to evolving efforts at inclusion. |

5.

音楽を人類学的に研究するための観点 5.1 音楽を理解する上での社会文化的コンテクストの重要性 民族音楽学者のパトリシア・キャンベル(Patricia Campbell, 2011)は、子どもの音楽に対する興味は、家族、コミュニティ、環境から得られると提唱している。好きな音楽はどうやって知ったのか?両親は何を聴いて いたのか、そしてあなたは何を聴いているのか。年齢を重ねるにつれて他の音楽を知り、好きになったかもしれませんが、音楽に対する評価は、あなたが育った 社会文化的環境の中で築かれたものです。バンスリの竹笛しか聴かない家庭で育ったことを想像してみてほしい。例えば、ラップ・ミュージックが何であるか、 あなたは知っているだろうか? 5.2 サブカルチャーとコミュニティの基盤としての音楽 音楽とアイデンティティの結びつきは、1980年代に民族音楽学でよく取り上げられるようになった。おそらく、1970年代に主流派の規範や価値観、理想 に同調しない人々のグループから生まれた音楽サブカルチャーがきっかけだったのだろう。その時期に生まれた音楽サブカルチャーの中に、パンク・サブカル チャーがあった(Moran 2010)。若者の反抗に過ぎないと見なされることも多かったが、パンク・サブカルチャーは、DIY(ドゥ・イット・ユアセルフ)の精神に基づいた独自の コミュニティ、価値観、理想を形成した。これは、ラモーンズやクラッシュといったパンク・グループや、グリーン・デイやブリンク182といった最近のポッ プに影響を受けたグループの歌詞、音楽、パフォーマンスに見られる。歌詞には、自分で考え、自分で行動するためには、一般的な理想や価値観から脱却する必 要があるというストーリーが綴られている。 5.3 文化的流用 地域社会にとって重要な文化的慣習は、多くの場合、各人のアイデンティティの基盤に組み込まれている。文化的流用とは、ある文化やアイデンティティの意味 ある要素を、その文化やアイデンティティの一部ではない者が、意図された文化的文脈の外で不適切に、あるいは無礼に使用することと定義される(Young 2008)。支配的な文化による文化的流用という行為は、すでに危うくなっている文化の残存部分を消し去る恐れがある。文化的流用は、社会的に支配的な集 団が搾取的または資本主義的な利益のために社会的に疎外された集団の文化を利用するという点で、社会的不平等と結びついている。転用された要素の文化的意 義は失われる。文化的流用という行為は何世紀も前から行われているが、近年、周縁化されたコミュニティからは、この行為がどのように、そしてなぜ有害なの かを理解しようとする声が再び高まっている。 ウェスリー・モリス(2019)は、ニューヨーク・タイムズ紙の「1619プロジェクト」に黒人音楽の大量流用に関する記事を寄稿した。モリスは、ス ティーリー・ダン、エミネム、エイミー・ワインハウスといったアーティストによる流用の例を指摘した。音楽の流用とは、あるジャンルの音楽的貢献を、同じ ジャンル、スタイル、文化ではない他の音楽に利用することである。黒人の歴史、闘争、疎外を明確に表現するブラック・ミュージックの力は、他の社会集団に もアピールしており、彼らの多くは、明確かつ大胆にメッセージを伝えるこの音楽の能力に惹かれている。モリスはまた、最近では黒人の歌詞、歌、音楽表現ス タイルの流用が、統合と統合文化の必要性を訴える手法となっていることについても論じている。これは、黒人アーティスト、リル・ナスXが2019年に発表 したヒット曲「Old Town Road」のリミックスで、白人のカントリー・ミュージシャン、ビリー・レイ・サイラスとデュエットしたことに見られる。この曲自体は、音楽的、人種的な 文化の融合であり、インクルージョンの取り組みを進化させる社会的貢献を提供している。 |

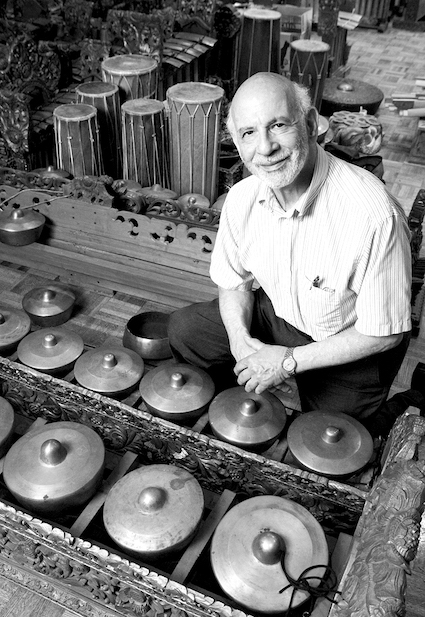

◎

研究者たち

Jaap Kunst (12

August 1891 in Groningen – 7 December 1960 in Amsterdam) Jaap Kunst (12

August 1891 in Groningen – 7 December 1960 in Amsterdam)Jaap Kunst (12 August 1891 in Groningen – 7 December 1960 in Amsterdam) was a Dutch musicologist. He is credited with coining the term "ethnomusicology" as a more accurate name for the field then known as comparative musicology. Kunst studied the folk music of the Netherlands and of Indonesia. His published work totals more than 70 texts.[1] Early life Kunst was born in 1891 in Groningen. Both of his parents were musicians, and his father was a music-school teacher. He began to study the violin at only 5 years old, and continued to play the instrument throughout his life.[2][3] Kunst was drawn toward folk music as a result of vacations to the island of Terschelling.[3] Kunst decided to pursue a career in law. While studying law, Kunst published the results of his first musical research.[4] Kunst earned a degree in law from the University of Groningen in 1917. and pursued a career in banking and law for the next two years.[2] However, he soon tired of this work.[4] Work in Indonesia In 1919, Kunst set out on a tour of the Dutch East Indies with a recently-formed musical trio. This group performed 95 times throughout Indonesia.[2] Kunst heard a gamelan ensemble for the first time at the Paku Alaman palace in Yogyakarta. Impressed, he decided to remain in Java to study Indonesian music, while the other members of his trio departed.[2] Taking a job as an official in the colonial government, Kunst remained in Java for fifteen years.[4] He married Kathy van Wely in 1921; she became a partner in Kunst's work.[2][4] Kunst was the first person to record gamelan music on wax cylinders. He amassed an archive of photographs, recordings, and instruments of Indonesian music.[2][4] He ceded much of his collection to the Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (now the National Museum of Indonesia).[2] Later activities In 1934, Kunst returned to the Netherlands, and he became the curator of Amsterdam's Colonial Museum (now the Royal Tropical Institute) in 1936.[2] Later, he became a lecturer at the University of Amsterdam.[4] Kunst first used the term "ethno-musicology" in his 1950 publication Musicologica. He stated: The name of our science is, in fact, not quite characteristic; it does not 'compare' any more than any other science. A better name, therefore, is that appearing on the title page of this book: ethno-musicology.[5] Ethnomusicology (with no hyphen) quickly replaced comparative musicology as the name of the field. This usage was influenced by the formation of the Society for Ethnomusicology in 1955. In 1956, Kunst released a bestselling album of folk songs, on Folkways Records, entitled Living Folksongs and Dance-Tunes from the Netherlands.[6] Kunst died in 1960 of throat cancer.[4] Ideas Kunst believed musical study must take into account the cultural context of its creation. In his view, musicology was incomplete without ethnographic elements. Contrary to mainstream European scholarship at the time, Kunst believed that music from other continents was no less sophisticated than the music of Europe, and he often argued this point against others.[4] Legacy Since 1965, the Society for Ethnomusicology has offered an annual prize named after Kunst. Until 2018, the prize honored the most significant ethnomusicological article of the previous year by a society member. From 2019 onward, only researchers in their first 10 years of scholarship are eligible for the prize.[7] Writings with C. Kunst-van Wely. De Toonkunst van Bali. (Weltevreden, 1924; part 2 in Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde, LXV, Batavia, 1925) with R. Goris. Hindoe-Javaansche muziekinstrumenten. (Batavia, 1927; 2nd ed., revised, Hindu-Javanese Musical Instruments, 1968) A Study on Papuan Music (Weltevreden, 1931) Musicologisch onderzoek 1931 (Batavia, 1931) Over zeldzame fluiten en veelstemmige muziek in het Ngada- en Nagehgebied, West-Flores (Batavia, 1931) De toonkunst van Java (The Hague, 1934; English translation, Music in Java, 1949; 3rd ed., expanded, 1973) Een en ander over den Javaanschen gamelan (Amsterdam, 1940; 4th ed. 1945) Music in Flores: A Study of the Vocal and Instrumental Music Among the Tribes Living in Flores (Leiden, 1942) Music in Nias (Leiden, 1942) Around von Hornbostel's Theory of the Cycle of Blown Fifths (Amsterdam, 1948) The Cultural Background of Indonesian Music (Amsterdam, 1949) Begdja, het gamelanjongetje (Amsterdam, 1950) De inheemsche muziek in Westelijk Nieuw-Guinea (Amsterdam, 1950) Metre, Rhythm, and Multi-part Music (Leiden, 1950) Musicologica: A Study of the Nature of Ethnomusicology, Its Problems, Methods, and Representative Personalities (Amsterdam, 1950; 2nd ed., expanded, retitled Ethnomusicology, 1955; 3rd ed. 1959) Kultur-historische Beziehungen zwischen dem Balkan und Indonesien (Amsterdam, 1953, English translation, 1954) Sociologische bindingen in de muziek (The Hague, 1953)  Jaap Kunst, early ethnomusicologist and creator of the term 'ethno-musicology', plays the Indonesian triton, beside other traditional Indonesian instruments. |

6. ヤープ・クンスト, Jaap

Kunst 6. ヤープ・クンスト, Jaap

Kunstヤープ・クンスト(Jaap Kunst、1891年8月12日フローニンゲン市 - 1960年12月7日アムステルダム市)は、オランダの音楽学者である。当時比較音楽学と呼ばれていた分野をより正確な名称として「民族音楽学」という言 葉を作り出したのは彼であると言われている。オランダとインドネシアの民族音楽を研究した。1] 生い立ち 1891年、フローニンゲンに生まれる。両親は音楽家で、父親は音楽学校の教師であった。わずか5歳でヴァイオリンを習い始め、生涯を通じて楽器を弾き続 けた[2][3]。クンストはテルシェリング島での休暇をきっかけに民族音楽に惹かれ、法律の道に進むことを決意する[3]。 1917年にフローニンゲン大学で法律の学位を取得し、その後2年間は銀行と法律の仕事に従事した[2]。 しかし、彼はすぐにこの仕事に飽きた。 4] インドネシアでの仕事 1919年、クンストは結成されたばかりの音楽トリオとともに、オランダ領東インドへの巡業に出発した。ジョグジャカルタのパク・アラマン宮殿で初めてガ ムラン・アンサンブルを聴き、感銘を受けたクンストはインドネシアに残ることを決意する。1921年にキャシー・ヴァン・ウェリーと結婚し、クンストの仕 事のパートナーとなる[2][4]。 クンストは、ガムラン音楽をワックスシリンダー(蝋管)に録音した最初の人物である。彼はインドネシア音楽の写真、録音、楽器のアーカイブを蓄積した [2][4]。 彼はコレクションの多くをKoninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen(現在のインドネシア国立博物館)に譲り渡すことになった[2]。 その後の活動 1934年、クンストはオランダに戻り、1936年にアムステルダムの植民地博物館(現在の王立熱帯研究所)の学芸員となった[2]。 その後、アムステルダム大学の講師となった[4]。ク ンストは1950年に出版した『ムクロジカ』で初めて「民族音楽学」という言葉を使った。彼は次のように述べている:我々の科学の名前は、実際には、全く 特徴的ではない、それは他のどの科学よりも「比較」しない。したがって、より良い名前は、この本のタイトルページに表示されているものである:民族音楽学[5] 民族音楽学(ハイフンなし)はすぐにフィールドの名前として比較音楽学に取って代わられた。1956年、クンストはフォークウェイズ・レコードから『オラ ンダの生きた民謡と舞曲』という民謡のベストセラー・アルバムを発表した[6]。クンストは1960年に咽頭癌で死去した[4]。 理念 クンストは、音楽研究は、その創作の文化的背景を考慮しなければならないと考えていた。音楽学は民俗学的な要素を抜きにしては成り立たないと考えたのであ る。当時のヨーロッパの主流の学問とは異なり、クンストは他の大陸の音楽もヨーロッパの音楽に劣らず洗練されていると考えており、この点についてしばしば 他者と論争を繰り広げた[4]。 遺産と顕彰 1965年以来、民族音楽学会はクンストの名を冠した賞を毎年授与している。2018年までは、学会員による前年の最も重要な民族音楽学的論文を表彰する ものであったが、2019年以降は、研究歴10年以上の研究者のみが対象となる[7]。2019年以降は、研究歴10年目の研究者のみが受賞対象となる [7]。 著作 C. Kunst-van Wely と共著。バリの音楽芸術。(Weltevreden、1924年、第2部は『Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde』誌、LXV、バタビア、1925年) R. Goris と共著。ヒンドゥー・ジャワの楽器。(バタビア、1927年、改訂第2版、Hindu-Javanese Musical Instruments、1968年) A Study on Papuan Music(ウェルテヴェーデン、1931年) Musicologisch onderzoek 1931(バタビア、1931年) 西フローレス、ンガダおよびナゲ地域における珍しい笛と多声音楽について(バタビア、1931年) ジャワの音楽芸術(ハーグ、1934年、英語訳、Music in Java、1949年、第3版、増補、1973年) ジャワのガムランについて(アムステルダム、1940年、第4版、1945年) フローレスの音楽:フローレスに住む部族のボーカルおよび器楽の研究(ライデン、1942年) ニアスの音楽(ライデン、1942年) フォン・ホルンボステルの吹奏五度循環理論について(アムステルダム、1948年) インドネシア音楽の文化的背景(アムステルダム、1949年) ベグジャ、ガムランの少年(アムステルダム、1950年) 西ニューギニアの土着音楽(アムステルダム、1950年) 『拍子、リズム、および多声音楽』(ライデン、1950年) 『音楽学:民族音楽学の性質、その問題、方法、および代表的な人物に関する研究』(アムステルダム、1950年、第2版、増補、改題『民族音楽学』、1955年、第3版、1959年) 『バルカンとインドネシアの文化歴史的関係』(アムステルダム、1953年、英語訳、1954年) 『音楽における社会学的結びつき』(ハーグ、1953年)  ヤープ・クンストは、初期の民族音楽学者であり「民族音楽学」という用語の創始者である。彼はインドネシアのトリトンをはじめ、他の伝統的なインドネシア楽器を演奏する。 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Jaap_Kunst |

|

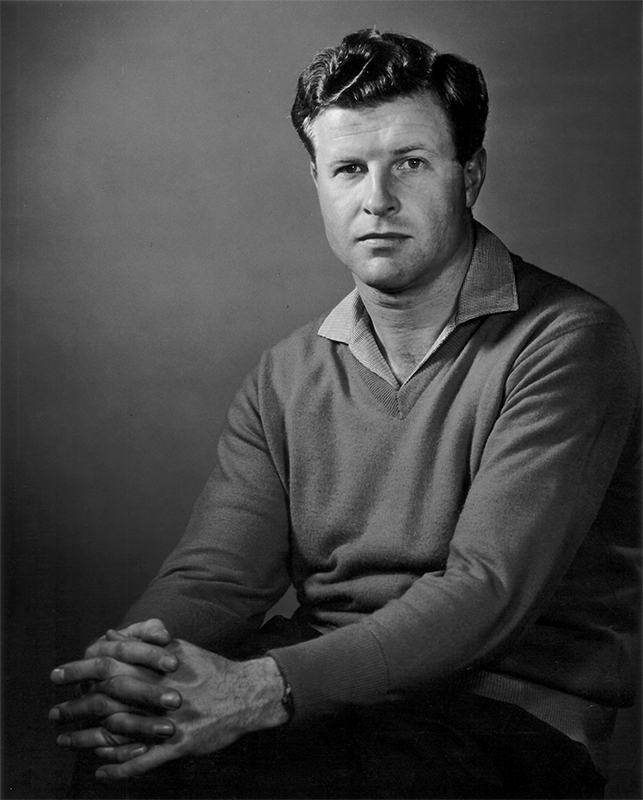

| Bruno Nettl (14

March 1930 – 15

January 2020) Bruno Nettl (14 March 1930 – 15 January 2020) was an ethnomusicologist who was central in defining ethnomusicology as a discipline.[1][2] His research focused on folk and traditional music, specifically Native American music the music of Iran and numerous topics surrounding ethnomusicology as a discipline.[3] |

7.

ブルーノ・ネトル(Bruno Nettl、1930年3月14日

- 2020年1月15日) ブルーノ・ネトル(Bruno Nettl、1930年3月14日 - 2020年1月15日)は、民族音楽学(ethnomusicology)を学問として定義する上で中心となった民族音楽学者[1][2]。 民族音楽や伝統音楽、特にアメリカ先住民の音楽、イランの音楽、学問としての民族音楽学に関する多くのトピックに焦点を当てて研究していた[3]。 |

Bruno

Nettl (1930-2020) was born in Prague, Czechoslovakia in 1930, and

he was the son of

Paul and Gertrude (Hutter) Nettl, who both had musical backgrounds.[4]

In 1939, Nettl and his family, which was of Jewish heritage, moved to

the US to escape the Holocaust, which caused several deaths within his

family.[5][6] He studied at Indiana University with George Herzog[7]

and the University of Michigan and taught from 1964 at the University

of Illinois, where he eventually was named Professor Emeritus of Music

and Anthropology. Nettl met his wife, Wanda Maria White, while he was a

student at Indiana University and the couple married in 1952.[8] Bruno

and Wanda had two children, Rebecca and Gloria.[9] The Nettl’s were a

connected family, as his daughters continued living in Champaign even

in their adult lives, and Bruno was said to be a devoted father and

husband who cherished every moment with his family.[10] He continued to

teach part-time until his death. Nettl introduced and expanded the

ethnomusicology department at the University of Illinois, making it

among the national leaders in ethnomusicology.[11] Nettl was known to

have pride in the accomplishments of his students, many of whom went on

to teach at leading national universities.[12] Active principally in

the field of ethnomusicology, he did field research with Native

American peoples (1960s and 1980s, see Blackfoot music), in Iran (1966,

1968–69, 1972, 1974), and in South India (1981–82). He served as

president of the Society for Ethnomusicology and as editor of its

journal, Ethnomusicology. Nettl held honorary doctorates from the

University of Illinois, Carleton College, Kenyon College, and the

University of Chicago. He was a recipient of the Fumio Koizumi Prize

for ethnomusicology, and was a fellow of the American Academy of Arts

and Sciences. Nettl was named the 2014 Charles Homer Haskins Prize

Lecturer by the American Council of Learned Societies. In the course of

his long career as a scholar and as a professor, he was the teacher of

many of the most visible ethnomusicologists active today in the

international scene, including Philip Bohlman, Christopher Waterman,

Marcello Sorce Keller, and Victoria Lindsay Levine. The Sousa Archives

and Center for American Music holds the Bruno Nettl Papers, 1966–1988,

which consists of administrative and personal correspondence while

Nettl was a professor and head of the Musicology Division for the

University of Illinois School of Music.[13][14][15] Bruno

Nettl (1930-2020) was born in Prague, Czechoslovakia in 1930, and

he was the son of

Paul and Gertrude (Hutter) Nettl, who both had musical backgrounds.[4]

In 1939, Nettl and his family, which was of Jewish heritage, moved to

the US to escape the Holocaust, which caused several deaths within his

family.[5][6] He studied at Indiana University with George Herzog[7]

and the University of Michigan and taught from 1964 at the University

of Illinois, where he eventually was named Professor Emeritus of Music

and Anthropology. Nettl met his wife, Wanda Maria White, while he was a

student at Indiana University and the couple married in 1952.[8] Bruno

and Wanda had two children, Rebecca and Gloria.[9] The Nettl’s were a

connected family, as his daughters continued living in Champaign even

in their adult lives, and Bruno was said to be a devoted father and

husband who cherished every moment with his family.[10] He continued to

teach part-time until his death. Nettl introduced and expanded the

ethnomusicology department at the University of Illinois, making it

among the national leaders in ethnomusicology.[11] Nettl was known to

have pride in the accomplishments of his students, many of whom went on

to teach at leading national universities.[12] Active principally in

the field of ethnomusicology, he did field research with Native

American peoples (1960s and 1980s, see Blackfoot music), in Iran (1966,

1968–69, 1972, 1974), and in South India (1981–82). He served as

president of the Society for Ethnomusicology and as editor of its

journal, Ethnomusicology. Nettl held honorary doctorates from the

University of Illinois, Carleton College, Kenyon College, and the

University of Chicago. He was a recipient of the Fumio Koizumi Prize

for ethnomusicology, and was a fellow of the American Academy of Arts

and Sciences. Nettl was named the 2014 Charles Homer Haskins Prize

Lecturer by the American Council of Learned Societies. In the course of

his long career as a scholar and as a professor, he was the teacher of

many of the most visible ethnomusicologists active today in the

international scene, including Philip Bohlman, Christopher Waterman,

Marcello Sorce Keller, and Victoria Lindsay Levine. The Sousa Archives

and Center for American Music holds the Bruno Nettl Papers, 1966–1988,

which consists of administrative and personal correspondence while

Nettl was a professor and head of the Musicology Division for the

University of Illinois School of Music.[13][14][15] |

ブ

ルーノ・ネトルは、1930年、チェコスロバキアのプラハに生まれ、ポール・ネトルとガートルード(ハッター)・ネトルの息子で、ともに音楽家であった。

1939年、ユダヤ人の血を引く家族とともに、家族内で数人の死者を出したホロコーストから逃れるためにアメリカに渡った[5][6]。

インディアナ大学でジョージ・ヘルツォーク[7]、ミシガン大学で学び、1964年からイリノイ大学で教え、ついには音楽と人類学の名誉教授に就任した。

ネトルはインディアナ大学在学中に妻のワンダ・マリア・ホワイトと出会い、1952年に結婚した[8]

。ブルーノとワンダの間にはレベッカとグロリアという2人の子供がいた[9]

。ネトル一家は、娘たちが成人してもシャンペーンに住み、またブルーノは家族との時間を大切にする父親、夫だったといわれ、つながりを持つことができた

[10]

。ネットルはイリノイ大学の民族音楽学部門を導入・拡大し、民族音楽学で全米をリードする存在となった[11]。ネットルは教え子たちの成果に誇りを持っ

ており、多くの教え子が国立大学の一流校で教えるようになったことでも知られている[12]。

[主に民族音楽学の分野で活躍し、アメリカ先住民(1960年代と1980年代、ブラックフット音楽を参照)、イラン(1966、1968-69、

1972、1974)、南インド(1981-82)で現地調査を行った。)

民族音楽学会の会長、同学会誌『民族音楽学』の編集長を務めた。イリノイ大学、カールトンカレッジ、ケニオンカレッジ、シカゴ大学から名誉博士号を授与さ

れた。民族音楽学で小泉文夫賞を受賞し、アメリカ芸術科学アカデミーのフェローでもある。ネトルは、米国学協会協議会から2014年チャールズ・ホー

マー・ハスキンズ賞の講師に指名された。学者として、また教授としての長いキャリアの中で、フィリップ・ボールマン、クリストファー・ウォーターマン、マ

ルチェロ・ソース・ケラー、ヴィクトリア・リンゼイ・レヴィンなど、現在国際的に活躍する多くの著名な民族音楽学者の師となった。Sousa

Archives and Center for American Musicが所蔵するBruno Nettl Papers,

1966-1988は、Nettlがイリノイ大学音楽学部教授および音楽学部長であったときの事務的および個人的な書簡から構成されている[13]

[14][15]。 ブ

ルーノ・ネトルは、1930年、チェコスロバキアのプラハに生まれ、ポール・ネトルとガートルード(ハッター)・ネトルの息子で、ともに音楽家であった。

1939年、ユダヤ人の血を引く家族とともに、家族内で数人の死者を出したホロコーストから逃れるためにアメリカに渡った[5][6]。

インディアナ大学でジョージ・ヘルツォーク[7]、ミシガン大学で学び、1964年からイリノイ大学で教え、ついには音楽と人類学の名誉教授に就任した。

ネトルはインディアナ大学在学中に妻のワンダ・マリア・ホワイトと出会い、1952年に結婚した[8]

。ブルーノとワンダの間にはレベッカとグロリアという2人の子供がいた[9]

。ネトル一家は、娘たちが成人してもシャンペーンに住み、またブルーノは家族との時間を大切にする父親、夫だったといわれ、つながりを持つことができた

[10]

。ネットルはイリノイ大学の民族音楽学部門を導入・拡大し、民族音楽学で全米をリードする存在となった[11]。ネットルは教え子たちの成果に誇りを持っ

ており、多くの教え子が国立大学の一流校で教えるようになったことでも知られている[12]。

[主に民族音楽学の分野で活躍し、アメリカ先住民(1960年代と1980年代、ブラックフット音楽を参照)、イラン(1966、1968-69、

1972、1974)、南インド(1981-82)で現地調査を行った。)

民族音楽学会の会長、同学会誌『民族音楽学』の編集長を務めた。イリノイ大学、カールトンカレッジ、ケニオンカレッジ、シカゴ大学から名誉博士号を授与さ

れた。民族音楽学で小泉文夫賞を受賞し、アメリカ芸術科学アカデミーのフェローでもある。ネトルは、米国学協会協議会から2014年チャールズ・ホー

マー・ハスキンズ賞の講師に指名された。学者として、また教授としての長いキャリアの中で、フィリップ・ボールマン、クリストファー・ウォーターマン、マ

ルチェロ・ソース・ケラー、ヴィクトリア・リンゼイ・レヴィンなど、現在国際的に活躍する多くの著名な民族音楽学者の師となった。Sousa

Archives and Center for American Musicが所蔵するBruno Nettl Papers,

1966-1988は、Nettlがイリノイ大学音楽学部教授および音楽学部長であったときの事務的および個人的な書簡から構成されている[13]

[14][15]。 |

| The Study of Ethnomusicology,

initially published in 1983, provides comprehensive discourse of

ethnomusicology and is widely considered some of Nettl’s best work.[16]

The book’s first edition included 29 chapters discussing the ins and

outs of ethnomusicology, which Nettl expanded to 31 chapters in 2005,

and 33 chapters in 2015.[17] The work includes an array of riveting

discussions surrounding ethnomusicology, including defining the

practice, the topic of universals, fieldwork, and the effects of music

on different cultures and demographics.[18] Nettl discusses fieldwork throughout his book, as seen in Chapter 10, “Come Back and See Me Next Tuesday: Essentials of Fieldwork,” and Chapter 11, “You Will Never Understand This Music: Insiders and Outsiders.”[19] Chapter 10 provides an insight into Nettl’s fieldwork, as the chapter opens by detailing Nettl’s interactions with a Native American called Joe.[20] Nettl had to do a series of favors for Joe before earning the right to interview him, demonstrating the importance of earning one’s trust while conducting fieldwork.[21] Next, Nettl used this anecdote as a base to dive deeper into fieldwork, stating how every ethnomusicologist has a unique approach to fieldwork, fieldwork can be a private matter for some ethnomusicologists, and understanding cultural dynamics and building relationships plays a tremendous role in the success of one’s fieldwork.[22] He also explained how three kinds of data should be gathered in fieldwork: texts, structures, and “the imponderabilia of everyday life."[23] This chapter also extensively investigated the history of fieldwork in ethnomusicology.[24] In this section, Nettl showed how fieldwork and research have become more unified, how ethnomusicologists became more willing to immerse themselves into a field, and how the increased accessibility of travel evolved fieldwork.[25] The chapter concluded by detailing the best ways to identify an informant within the field and how to best extract information from him or her.[26] Meanwhile, Chapter 11 concentrates on a somewhat controversial ethnomusicological topic: insiders and outsiders.[27] The chapter begins by explaining how natives to a culture tend not to appreciate foreign, especially Western, ethnomusicologists entering their domain and making claims about their music and cultures.[28] Nettl also elaborated on how some ethnomusicologists struggle to ingratiate themselves into a field and how some view music systems as “untranslatable.”[29] Nettl then articulated three common problems with outsider ethnomusicologists:[30] • They are only focused on comparing foreign traditions to their own. • They want to use their own approaches to non-Western music. • They generalize categories of music too easily. The chapter then transitioned to examining insiders.[31] Nettl stated that colonialism could lead to confusion when determining whom an insider is and debated whether insiders should help ethnomusicologists without compensation.[32] The chapter concluded by outlining the best way to conduct fieldwork.[33] Fieldwork is most effective when insiders and outsiders have mutual respect and understanding.[34] It is also essential for outsiders to enter a field with an open mind and engage in their research as a “participant.”[35] |

1983年に出版された『The Study of

Ethnomusicology』は、民族音楽学の包括的な言説を提供し、ネトルの最高傑作と広く考えられている[16]。この本の初版は、民族音楽学の

内実を論じる29章を含み、2005年に31章、2015年に33章に拡張された。 [17]

この作品には、実践の定義、普遍性の話題、フィールドワーク、異なる文化や人口動態に対する音楽の効果など、民族音楽学をめぐる興味深い議論が数多く含ま

れている[18]。 ネットルは、第10章「Come Back and See Me Next Tuesday」や第11章「You Will Never Understand This Music: Insiders and Outsiders」に見られるように、本書を通じてフィールドワークを論じている[19]。第10章では、冒頭でジョーというネイティブ・アメリカンと の交流が描かれており、ネットルのフィールドワークへの洞察を与えている[20]。 次に、ネットルはこの逸話をもとに、フィールドワークについて深く掘り下げ、民族音楽学者にはそれぞれフィールドワークに対するユニークなアプローチがあ ること、フィールドワークは民族音楽学者によってはプライベートな問題であること、文化の力学を理解し人間関係を構築することがフィールドワークの成功に 多大な役割を果たすことを述べている[21] 。 また、フィールドワークでは、テキスト、構造物、「日常生活の不可思議なもの」という3種類のデータを収集すべきことを説明した[23]。本章では、民族 音楽学におけるフィールドワークの歴史も広く調査した[24]。 [この章では、フィールドワークと研究がどのように一体化していったのか、民族音楽学者がどのようにフィールドに没頭することを望むようになったのか、旅 行へのアクセス性の向上がどのようにフィールドワークを進化させていったのかが示されている[25]。 この章の最後では、フィールド内でインフォーマントを特定する最善の方法と、彼または彼女から情報を引き出す最善の方法が詳述されている[26]。 一方、第11章では、やや議論の多い民族音楽学のトピックであるインサイダーとアウトサイダーに焦点を当てている[27]。この章では、まず、ある文化の 出身者が、外国、特に西洋の民族音楽学者が自分たちの領域に入り、自分たちの音楽と文化について主張することを認めない傾向にあることを説明している [28]。 [また、ネットルは、ある民族音楽学者がいかにそのフィールドに恩を着せるのに苦労しているか、そして、いかに音楽システムを「翻訳不可能なもの」として 見ているかについても詳しく説明している[29]。そして、ネットルはアウトサイダーの民族音楽学者に共通する三つの問題を明示している[30]。 外国の伝統と自国の伝統とを比較することだけに集中している。 非西洋音楽に対して独自のアプローチを使いたがる。 音楽のカテゴリーを安易に一般化しすぎる。 そして、インサイダー(=民族音楽学者たち自身へ)の考察に移行した[31]。ネトルは、インサイダーが誰であるかを決定する際に植民地主義が混乱を招く 可能性があると述べ、インサイダーは報酬なしで民族音楽学者を助けるべきかどうかを議論した[32]。本章は、フィールドワークを行う最善の方法について 概説して締めくくられている。インサイダーとアウトサイダーが相互に尊敬と理解を持つとき、フィールドワークは最も有効である[34]。またアウトサイ ダーにとってオープンマインドを持って現場に入り、「参加者」として調査に従事することが重要である[35]。 |

| Nettl’s contributions to

ethnomusicology have been cited in publications throughout the field

and he has undoubtedly influenced the work of other scholars. For

example, Nettl’s work is mentioned extensively in Stephen Amico’s “‘We

Are All Musicologists Now’; or, the End of Ethnomusicology,” a piece

that criticized several aspects of ethnomusicology.[36] Amico first

used Nettl’s “Contemplating Ethnomusicology: What Have We Learned” to

point out that the world’s music has become an “unholy mix” and that

the consensus did not find this alarming.[37] Amico also cited this

piece to make the point that ethnomusicological research is losing its

authenticity.[38] Finally, Amico disagreed with a point from Nettl’s

Elephant: On the History of Ethnomusicology, which was that

ethnomusicologists had yet to figure out their profession’s goals and

central questions.[39] Another scholar who benefitted from Nettl’s

contributions was Anna Schultz. In her essay “Still an

Ethnomusicologist (for Now),” she cited Nettl’s Elephant numerous times

to make the point that musicology and musicologists were imperative in

shaping what we now know as ethnomusicology.[40] Additionally,

Australian ethnomusicologist Clint Bracknell heavily utilized the 1983

and 2005 publications of The Study of Ethnomusicology to make numerous

claims about the emergence of non-Western voices in ethnomusicology in

his work, “‘Say You’re a Nyungarmusicologist’: Indigenous Research and

Endangered Song.”[41] |

ネットルの民族音楽学への貢献は、この分野のあらゆる出版物に引用され

ており、彼が他の学者の研究に影響を与えたことは間違いないでしょう。例えば、スティーブン・アミコの「『We Are All

Musicologists Now』; or, the End of

Ethnomusicology」は、民族音楽学のいくつかの側面を批判した作品であり、ネットルの研究は広く言及されている[36]。アミコはまずネッ

トルの「民族音楽学について考えてみよう。また、アミコはこの作品を引用して、民族音楽学的研究がその真正性を失いつつあるという指摘をしている

[38]。最後に、アミコはネットルの『象』からの指摘に反対している。また、ネットルの貢献から恩恵を受けた研究者として、アンナ・シュルツがいる。

シュルツは、「(今のところは)まだ民族音楽学者」というエッセイの中で、音楽学と音楽学者が現在の民族音楽学というものを形成する上で不可欠な存在であ

ることを主張し、ネトルのエレファントを何度も引用している[40]。

[さらに、オーストラリアの民族音楽学者クリント・ブラックネルは、1983年と2005年に出版された『民族音楽学研究』を大いに利用し、「『ニョンガ

ル音楽学者』と言え」という著作で、民族音楽学における非西洋人の声の出現について多くの主張を行っている。先住民の研究と絶滅の危機に瀕した歌」

[41]。 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Nettl |

https://www.deepl.com/ja/translator |

| Steven Feld (born August 20,

1949) Steven Feld (born August 20, 1949) is an American ethnomusicologist, anthropologist, and linguist, who worked for many years with the Kaluli (Bosavi) people of Papua New Guinea. He earned a MacArthur Fellowship in 1991. Early life Feld was born in Philadelphia, Pennsylvania, on August 20, 1949. He graduated with a BA cum laude at Hofstra University in anthropology in 1971. He first went to the Bosavi territory in 1976, accompanied by anthropologist Edward L. Schieffelin, whose recordings of the Bosavi inspired him to pursue this work.[1] His work there fulfilled his dissertation (later published as Sound and Sentiment) for his PhD from Indiana University in 1979 (in anthropology/linguistics/ethnomusicology). Career Feld later returned several times in the 1980s and 1990s to Papua New Guinea to research Bosavi song, rainforest ecology, and cultural poetics. He has also made briefer research visits to various locations in Europe. He has taught at Columbia University, New York University, University of California at Santa Cruz, University of Texas at Austin, and University of Pennsylvania. He is currently (since 2003) a professor of anthropology and music at the University of New Mexico. Since 2001, he has also held a visiting appointment at the Grieg Academy, University of Bergen, Norway, as a professor of world music. In 2002, he founded the VoxLox label, "documentary sound art advocates for human rights and acoustic ecology." His most recent book Jazz Cosmopolitanism in Accra (2012) is based on five years of research and collaboration in Accra, Ghana. He is also a musician, and he has been active in the New Mexican music scene since the 1970s.[2] Some of Feld's recordings are sampled on the track, "Kaluli Groove" on the 2007 album Global Drum Project by Mickey Hart, Zakir Hussain, Sikiru Adepoju, and Giovanni Hidalgo. Academic work Schizophonic mimesis Schizophonic mimesis is a term coined by Steven Feld that describes the separation of a sound from its source, and the recontextualizing of that sound into a separate sonic context. The term in and of itself describes how sound recordings, split from their source through the chain of audio production, circulation, and consumption, stimulate and license renegotiations of identity in an ethnomusicological perspective. The term is composed of two parts: schizophonia and mimesis. Firstly, schizophonia, a term coined by Canadian composer R. Murray Schafer, refers to the split between an original sound and the reproduction/transmission of this sound, be it in a recording, a song, etc. For example, any sound recording, radio, and telephone is a machine of schizophonia, in that they all separate the sound from its original source; in the case of radio, the source of a New York radio show is from New York, but a listener in Los Angeles hears the noises from Los Angeles. Secondly, mimesis describes an imitation or representation of that separated sound into another context. For example, mimesis has occurred if one places a recording of a baby's gurgle into a song. Notable examples In 1969, ethnomusicologist Hugo Zemp recorded a Solomon Island woman named Afunakwa singing a popular Solomon Islands lullaby called "Rorogwela". Then, in 1992, on Deep Forest's album Boheme, a song called "Sweet Lullaby" samples Zemp's field recording of Rorogwela. Furthermore, in 1996, Norwegian saxophonist Jan Garbarek sampled the melody of "Rorogwela" in his song "Pygmy Lullaby" on his album Visual World. The field recording is an example of schizophonia, and the placing of this field recording into "Sweet Lullaby" is an instance of schizophonic mimesis. The sampling of the melody in "Pygmy Lullaby" demonstrates further schizophonic mimesis.[3] In 1966, ethnomusicologist Simha Arom recorded a particular style of music from the Ba-Benzélé Pygmies called Hindewhu, which consists of making music with a single-pitch flute and the human voice. Soon after, Herbie Hancock adapted the Hindewhu style by using a beer bottle instead of a flute in his 1973 remake of "Watermelon Man". Then, Madonna's song "Sanctuary" from the 1994 album Bedtime Stories sampled Hancock's adaptation of Hindewhu. Again, the field recording is an example of schizophonia, and the use of the Hindewhu style in Hancock's adaptation and "Sanctuary" are examples of schizophonic mimesis. Works Jazz Cosmopolitanism in Accra: Five Musical Years in Ghana. Duke University Press, 2012 Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics, and Song in Kaluli expression. University of Pennsylvania Press, 1982, 2nd ed. 1990; based on dissertation (with Charles Keil) Music Grooves. University of Chicago Press, 1994 (with Keith Basso, as eds.) Senses of Place. School of American Research Press, 1996 (with Bambi B. Schieffelin and others) Bosavi-English-Tok Pisin Dictionary. Australian National University, Pacific Linguistics C-153, 1998 (with Dick Blau, Charles Keil, and Angeliki V. Keil) Bright Balkan Morning: Romani Lives and the Power of Greek Music in Macedonia. Wesleyan University Press, 2002 Website ISBN 978-0-8195-6488-7 (with Virginia Ryan) Exposures: A White Woman in West Africa Voxlox Publication, 2006 (with Nicola Scaldaferri) When the trees resound - Collaborative Media Research on an Italian Festival, Nota, Udine, 2019 Recordings Music of the Kaluli. Institute of Papua New Guinea Studies, 1981 The Kaluli of Papua Nugini: Weeping and Song. Bärenreiter Musicaphon, 1985 Voices of the Rainforest. Rykodisc, 1991 Rainforest Soundwalks: Ambiences of Bosavi, Papua New Guinea. Earth Ear, 2001 Bosavi: Rainforest Music from Papua New Guinea. Smithsonian Folkways, 2001 Bells and Winter Festivals of Greek Macedonia. Smithsonian Folkways, 2002 For VoxLox The Time of Bells Vol. 1 & 2, 2004; Vol. 3 (with Nii Noi Nortey), 2005; Vol. 4, 2006 Suikinkutsu: A Japanese Underground Water Zither, 2006 The Castaways Project (with Virginia Ryan) 2006 Topographies of The Dark:2007 https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Feld |

スティーブン・フェルド(1949年8月20日生まれ) スティーブン・フェルド(1949年8月20日生まれ)は、アメリカの民族音楽学者、人類学者、言語学者であり、パプアニューギニアのカルリ(ボサビ)族 と長年にわたる共同研究を行ってきた。1991年にマッカーサー・フェローシップを受賞。 生い立ち 1949年8月20日、ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれ。1971年、ホフストラ大学人類学部を優秀な成績で卒業。1976年、人類学者エドワー ド・L・シーフェリン(Edward L. Schieffelin)の案内でボサヴィ(Bosavi)族の領土を訪れ、彼の録音したボサヴィ族に触発され、この仕事を志すようになった[1]。 1979年にインディアナ大学で博士号を取得するための学位論文(後に『Sound and Sentiment』として出版)は、ここでの研究が完成した。 経歴 フェルドはその後、1980年代から1990年代にかけて何度かパプアニューギニアに戻り、ボサビの歌、熱帯雨林の生態学、文化詩学を研究した。また、 ヨーロッパ各地を短期間訪れたこともある。 コロンビア大学、ニューヨーク大学、カリフォルニア大学サンタクルーズ校、テキサス大学オースティン校、ペンシルバニア大学で教鞭をとる。現在(2003 年~)、ニューメキシコ大学人類学・音楽学部教授。2001年からは、ノルウェーのベルゲン大学グリーグ・アカデミーの客員教授も務めている。 2002年、"人権と音響エコロジーのためのドキュメンタリー・サウンド・アートの提唱者 "であるVoxLoxレーベルを設立。近著『Jazz Cosmopolitanism in Accra』(2012年)は、ガーナのアクラにおける5年間のリサーチとコラボレーションに基づいている。 彼はミュージシャンでもあり、1970年代からニューメキシコの音楽シーンで活躍している[2]。 ミッキー・ハート、ザキール・フセイン、シキル・アデポジュ、ジョヴァンニ・イダルゴによる2007年のアルバム『Global Drum Project』のトラック「Kaluli Groove」では、フェルドの録音の一部がサンプリングされている。 アカデミックな仕事 シゾフォニック・ミメーシス スキゾフォニック・ミメシス(Schizophonic mimesis)とは、スティーブン・フェルド(Steven Feld)による造語で、音源から音を分離し、その音を別の音の文脈に再文脈化することを表す。この用語自体は、オーディオの生産、流通、消費の連鎖を通 して、音源から切り離された録音が、民族音楽学的観点から、アイデンティティの再交渉をどのように刺激し、許可するかを説明している。 この用語は、シゾフォニアとミメーシスという2つの部分から構成されている。まず、シゾフォニアとは、カナダの作曲家R.マレー・シェーファーによる造語 で、録音や歌など、原音とその再生/伝達との分裂を指す。例えば、録音、ラジオ、電話はすべて、音を元の音源から分離するという点で、分裂症の機械であ る。ラジオの場合、ニューヨークのラジオ番組の音源はニューヨークのものだが、ロサンゼルスのリスナーにはロサンゼルスの雑音が聞こえる。次に、ミメーシ スとは、分離された音を別の文脈で模倣したり表現したりすることである。例えば、赤ちゃんのうなり声を録音したものを歌の中に入れると、ミメーシスが起こ る。 注目すべき事例 1969年、民族音楽学者のヒューゴ・ゼンプは、アフナクワというソロモン諸島の女性が「ロログウェラ」というソロモン諸島でポピュラーな子守唄を歌って いるのを録音した。そして1992年、ディープ・フォレストのアルバム『Boheme』に収録された「Sweet Lullaby」という曲は、ゼンプが現地で録音した「Rorogwela」をサンプリングしている。さらに1996年には、ノルウェーのサックス奏者、 ヤン・ガルバレクがアルバム『Visual World』に収録した「Pygmy Lullaby」で「Rorogwela」のメロディーをサンプリングしている。フィールド・レコーディングはシゾフォニアの一例であり、このフィール ド・レコーディングを「Sweet Lullaby」に挿入することはシゾフォニック・ミメーシスの一例である。ピグミーの子守唄」でのメロディのサンプリングは、さらなるシゾフォニック・ ミメーシスを示している[3]。 1966年、民族音楽学者のシムハ・アロムは、バ・ベンゼレ・ピグミーのヒンデウーと呼ばれる特殊なスタイルの音楽を録音した。その直後、ハービー・ハン コックが1973年に「Watermelon Man」をリメイクした際、フルートの代わりにビール瓶を使ってヒンデウ・スタイルをアレンジした。そして、1994年のアルバム『Bedtime Stories』に収録されたマドンナの曲「Sanctuary」は、ハンコックがヒンデウーをアレンジしたものをサンプリングしたものだ。繰り返しにな るが、フィールド・レコーディングはシゾフォニアの例であり、ハンコックの翻案と「Sanctuary」におけるヒンデウーのスタイルの使用はシゾフォ ニック・ミメーシスの例である。 作品 ジャズ アクラにおけるコスモポリタニズム:ガーナでの5年間の音楽生活。デューク大学出版、2012年 音と感情:Kaluli表現における鳥、嘆き、詩学、歌。ペンシルベニア大学出版、1982年第2版、1990年、論文に基づく (チャールズ・キールとの共著)音楽グルーヴ。シカゴ大学出版、1994年 (キース・バッソとの共編著)『Senses of Place』School of American Research Press, 1996 (バンビ・B・シェフェリン他との共著)『Bosavi-English-Tok Pisin Dictionary』オーストラリア国立大学、パシフィック・ランゲージ学C-153、1998年 (ディック・ブラウ、チャールズ・キール、アンジェリカ・V・キールとの共著)『ブライト・バルカン・モーニング:マケドニアにおけるロマの生活とギリシャ音楽の力』ウェスリアン大学出版、2002年 ウェブサイト ISBN 978-0-8195-6488-7 (ヴァージニア・ライアンとの共著)『エクスポージャーズ:西アフリカの白人女性』ヴォクソロックス出版、2006年 (ニコラ・スカルダフェリとの共著)『When the trees resound - Collaborative Media Research on an Italian Festival』(「木々が響き渡るとき - イタリアの祭りを題材とした共同メディア研究」)Nota、ウディネ、2019年 録音 Kaluli族の音楽。パプアニューギニア研究所、1981年 パプアニューギニアのKaluli族:嘆きと歌。ベーレンライター・ムジカフォン、1985年 熱帯雨林の声。ライコディスク、1991年 Rainforest Soundwalks: Ambiences of Bosavi, Papua New Guinea. Earth Ear, 2001 Bosavi: Rainforest Music from Papua New Guinea. Smithsonian Folkways, 2001 Bells and Winter Festivals of Greek Macedonia. Smithsonian Folkways, 2002 For VoxLox 2004年;第3巻(ニー・ノイ・ノーテーとの共作)、2005年;第4巻、2006年 水琴窟:日本の地下水琴、2006年 ザ・キャスタウェイズ・プロジェクト(ヴァージニア・ライアンとの共作)2006年 トポグラフィー・オブ・ザ・ダーク:2007年 |

John Blacking (1928-1990) John Blacking was another

ethnomusicologist who sought to create an

ethnomusicological parallel to linguistic models of analysis. In his

work on Venda music, he writes, "The problem of musical description is

not unlike that in linguistic analysis: a particular grammar should

account for the processes by which all existing and all possible

sentences in the language are generated."[72] Blacking sought more than

sonic description. He wanted to create a musical analytical grammar,

which he coined the Cultural Analysis of Music, that could incorporate

both sonic description and how cultural and social factors influence

structures within music. Blacking desired a unified method of musical

analysis that "...can not only be applied to all music, but can explain

both the form, the social and emotional content, and the effects of

music, as systems of relationships between an infinite number of

variables."[72] Like Nattiez, Blacking saw a universal grammar as a

necessary for giving ethnomusicology a distinct identity. He felt that

ethnomusicology was just a "meeting ground" for anthropology of music

and the study of music in different cultures, and lacked a

distinguishing characteristic in scholarship. He urged others in the

field to become more aware and inclusive of the non-musical processes

that occur in the making of music, as well as the cultural foundation

for certain properties of the music in any given culture, in the vein

of Alan Merriam's work. John Blacking was another

ethnomusicologist who sought to create an

ethnomusicological parallel to linguistic models of analysis. In his

work on Venda music, he writes, "The problem of musical description is

not unlike that in linguistic analysis: a particular grammar should

account for the processes by which all existing and all possible

sentences in the language are generated."[72] Blacking sought more than

sonic description. He wanted to create a musical analytical grammar,

which he coined the Cultural Analysis of Music, that could incorporate

both sonic description and how cultural and social factors influence

structures within music. Blacking desired a unified method of musical

analysis that "...can not only be applied to all music, but can explain

both the form, the social and emotional content, and the effects of

music, as systems of relationships between an infinite number of

variables."[72] Like Nattiez, Blacking saw a universal grammar as a

necessary for giving ethnomusicology a distinct identity. He felt that

ethnomusicology was just a "meeting ground" for anthropology of music

and the study of music in different cultures, and lacked a

distinguishing characteristic in scholarship. He urged others in the

field to become more aware and inclusive of the non-musical processes

that occur in the making of music, as well as the cultural foundation

for certain properties of the music in any given culture, in the vein

of Alan Merriam's work.Some musical languages have been identified as more suited to linguistically focused analysis than others. Indian music, for example, has been linked more directly to language than music of other traditions.[67] Critics of musical semiotics and linguistic-based analytical systems, such as Steven Feld, argue that music only bears significant similarity to language in certain cultures and that linguistic analysis may frequently ignore cultural context.[73] |

ジョ

ン・ブラッキング (1928-1990) ジョ

ン・ブラッキングは言語学的な分析モデルに民族音楽学的な並列を作り出そうとしたもう一人の民族音楽学者であった。ヴェンダ音楽に関する著作の中

で、

彼は「音楽記述の問題は言語分析におけるそれと似ていない。特定の文法は、言語におけるすべての既存およびすべての可能な文が生成される過程を説明しなけ

ればならない」と書いている[72]。彼は、音の記述と文化的、社会的要因がどのように音楽の中の構造に影響を与えるかの両方を取り入れることができる、

音楽の文化分析と呼ばれる音楽分析文法を作りたかったのである。ブラッキングは「...すべての音楽に適用できるだけでなく、音楽の形式、社会的・感情的

内容、効果の両方を、無限の変数の間の関係のシステムとして説明できる」音楽分析の統一的方法を望んでいた[72]。ナティエスのように、ブラッキングは

民族音楽学に独特のアイデンティティを与えるために普遍的文法を必要だと考えていた。彼は民族音楽学が音楽の人類学と異なる文化における音楽の研究の「出

会いの場」に過ぎず、学問的に際立った特徴を欠いていると感じていた。彼は、アラン・メリアムの仕事のように、音楽が作られる際に生じる非音楽的なプロセ

スや、ある文化における音楽の特性の文化的基盤について、この分野の人々がもっと認識し、包括的になるよう促したのである。 ジョ

ン・ブラッキングは言語学的な分析モデルに民族音楽学的な並列を作り出そうとしたもう一人の民族音楽学者であった。ヴェンダ音楽に関する著作の中

で、

彼は「音楽記述の問題は言語分析におけるそれと似ていない。特定の文法は、言語におけるすべての既存およびすべての可能な文が生成される過程を説明しなけ

ればならない」と書いている[72]。彼は、音の記述と文化的、社会的要因がどのように音楽の中の構造に影響を与えるかの両方を取り入れることができる、

音楽の文化分析と呼ばれる音楽分析文法を作りたかったのである。ブラッキングは「...すべての音楽に適用できるだけでなく、音楽の形式、社会的・感情的

内容、効果の両方を、無限の変数の間の関係のシステムとして説明できる」音楽分析の統一的方法を望んでいた[72]。ナティエスのように、ブラッキングは

民族音楽学に独特のアイデンティティを与えるために普遍的文法を必要だと考えていた。彼は民族音楽学が音楽の人類学と異なる文化における音楽の研究の「出

会いの場」に過ぎず、学問的に際立った特徴を欠いていると感じていた。彼は、アラン・メリアムの仕事のように、音楽が作られる際に生じる非音楽的なプロセ

スや、ある文化における音楽の特性の文化的基盤について、この分野の人々がもっと認識し、包括的になるよう促したのである。音楽言語の中には、言語学的な分析に適しているものとそうでないものがあることが確認されている。例えばインド音楽は他の伝統の音楽よりも直接的に言語と 結びついている[67]。スティーブン・フェルドなどの音楽記号論や言語ベースの分析システムの批判者は、音楽は特定の文化においてのみ言語と大きな類似 性を持ち、言語分析はしばしば文化的文脈を無視する可能性があると主張している[73]。 |

Alan Parkhurst

Merriam Alan Parkhurst

MerriamAlan Merriam, American anthropologist and ethnomusicologist Alan Parkhurst Merriam (1 November 1923 – 14 March 1980) was an American ethnomusicologist known for his studies of music in Native America and Africa.[1] In his book The Anthropology of Music (1964), he outlined and develops a theory and method for studying music from an anthropological perspective with anthropological methods. Although he taught at Northwestern University and University of Wisconsin, the majority of his academic career was spent at Indiana University where he was named a professor in 1962 and then chairman of the anthropology department from 1966 to 1969, which became a leading center of ethnomusicology research under his guidance.[2] He was a co-founder of the Society for Ethnomusicology in 1952 and held the elected post of president of that society from 1963 to 1965. He edited the Newsletter of the Society for Ethnomusicology from 1952 to 1957, and he edited the journal Ethnomusicology from 1957 to 1958.[2] Merriam's initial work was based on fieldwork carried out in his native Montana and central Africa. He undertook extensive field research among the Flathead Indians of Montana in 1950 (for his PhD) and again in 1958.[2] In Africa, he studied with the Songye and Bashi people of Zaïre (now the Democratic Republic of Congo) and Burundi in the 1950s and again in 1973.[2] Later, Merriam proposed a tripartite model for the study of ethnomusicology, centering on the study of "music in culture." This model suggested that music should be studied on three analytic levels: conceptualization about music; behavior in relation to music; and analysis of music's sounds.[3] In later works, Merriam amended his original concept of "music in culture" to "music as culture."[citation needed] Merriam died in the LOT Polish Airlines Flight 007 crash on March 14, 1980.[4][5] Early life and education Born to a highly musical household in Missoula, Montana, Merriam began studying piano and clarinet at a young age. His father was the Chairman of the English department at Montana State University, and his mother was a highly skilled cellist. During his younger years, Merriam performed in numerous school bands and local dance orchestras. Merriam studied music at Montana State University ('47) and began graduate work in anthropology at Northwestern University ('48) where he became acquainted with the anthropologist Melville J. Herskovits, who "stimulated his interest in the study of music as a cultural phenomenon." Merriam went on to complete a doctorate in anthropology, his dissertation titled "Songs of the Afro-Bahian Cults: An Ethnomusicological Analysis." This dissertation was significant to the field of Ethnomusicology, because it was the first instance of the word "ethnomusicology" being used as an adverb, marking a shift away from the adverbial usage of the phrase "comparative musicology."[6] Merriam as an Ethnomusicologist Due to its nature as a field at the intersection of several disciplines, ethnomusicology takes on many forms and is viewed through many lenses, highly dependent on the goals and background of the ethnomusicologist.[7] With training as an anthropologist, Merriam was a member of the anthropology school of ethnomusicology. Along with the musicology school, these two factions of ethnomusicology make up a large population in the world of ethnomusicology and they are often at odds.[8] His heavy association with the anthropology school of ethnomusicology had resulted in his views on the various issues plaguing ethnomusicology to considered representative of the attitudes and views of the anthropology school.[9] Issues that Merriam has weighed on in heavily in his opinion pieces are the way the field had been and should be defined and the directions it was taking during his lifetime. On defining ethnomusicology, Merriam draws on his background as an anthropologist to surmise that as a field ethnomusicology should aim to study "music in culture." Merriam emphasizes that "In other words I believe that music can be studied not only from the standpoint of musicians and humanists, but from that of social scientists as well, and that, further, it is at the moment from the field of cultural anthropology that our primary stimulation is coming for the study of music as a universal aspect of man's activities." to further his argument that ethnomusicology must continue its transition into the study of broader issues by removing focus from the study of musical objects.[10] He continued his efforts to arrive at a more accurate definition of ethnomusicology by later suggesting that music was the study of "music as culture." The distinction between these two approaches to define ethnomusicology lie in how culture is treated relative to the study of music. The approach of studying "music in culture" assumes that culture is a complex quality inherent to any society and music exists as a component of that quality. Treating "music as culture" conceives culture not as an object with comments but as a fluid construct and that methods of understanding it can be applied to understanding music.[11] Merriam's idea of how ethnomusicology should be defined drew from his idea of what an ethnomusicologist should accomplish. Merriam had, like all ethnomusicologists, completed fieldwork in his area of interest, but he was characterized by his peers in ethnomusicology as being more scientific and focusing on drawing conclusion from data. In his own writings, he emphasizes the application of data gathered in the field to solving relevant musical problems and how such application is motivated by the approach and goal of the researcher. Further, he claims the indispensable link between the data gathered in the field and the conclusions drawn from it by proposing his opinion on "armchair ethnomusicologists": "The day of the "armchair ethnomusicologist" who sits in the laboratory and analyzes the music that others have recorded…is fast passing in our discipline. I do not deny the contribution of such a specialist in the past, nor in the future, but his role is becoming progressively smaller, and rightly so, for method and theory are inseparable in the gathering of data, and the descriptive phase of our study in which we treat simply structural facts is giving way before the broader interpretations."[12] Merriam is characterized by a drive to solve relevant problems using data gathered in the field hands-on. An individual that stood as a foil to him was his fellow ethnomusicologist, Mantle Hood. A member of the musicology school of ethnomusicology, Hood was known for initiating an important ethnomusicology graduate program at UCLA. This graduate program was centered on bimusicality or "international musicianship," the practice in graduate ethnomusicology where students should make the effort to become proficient in musical traditions outside of their own. His program emphasized learning to listen and hear without prejudice or ethnocentricity, rhythmic and tonal fluency outside of the Western tradition, and performance experience in non-Western vocal and instrumental performance with the last being what his program is most known for.[13] These two ethnomusicologists in practice emphasized different things in what they believed ethnomusicology should accomplish. Hood was more interested in creating a graduate student body that could accomplish the egalitarian purpose of ethnomusicology in spreading world musics and preserving them. In contrast, Merriam's priorities lay in proposing a theoretical framework (as he does in The Anthropology of Music) for studying musical data and using that analysis for application towards solving musical problems. Merriam's contribution to ethnomusicology was felt past his death but especially in the works of Tim Rice of UCLA in the 1980s as he himself was trying to propose a more composed and exact model for conducting work in ethnomusicology. He deconstructed Merriam's method as stated in The Anthropology of Music and described it as consisting of three analytical levels. This simplified model was used by Rice as a foil to the method he was proposing, consistently referencing how his model furthered things accomplished by the Merriam model.[14] The Anthropology of Music The purpose of this book is to create a better understanding of the anthropological aspects of music, defining ethnomusicology as not the study of the music of non-western cultures, but instead as the study of the relationship which music bears to society. Merriam claims the goals of ethnomusicology cannot be realized by considering music to be an object separate from the humans which make it, and therefore argues for the sake of an anthropology of music. Studying just the music as an object, Merriam argues, is counterintuitive to the goals of ethnomusicology, excluding a very important aspect of ethnomusicology, which is music's intrinsic ties to the ways humans act. Articulating this relationship, Merriam states, "Music sound cannot be produced except by people for other people, and although we can separate the two aspects conceptually, one is not really complete without the other. Human behavior produces music, but the process is one of continuity; the behavior itself is shaped to produce music sound, and thus the study of one flows into the other". Ethnomusicology, Merriam posits, "has most often been made in terms of what [musicology] encompasses," being that the realms of musicology and ethnomusicology are exclusive to one another, and ethnomusicology has simply been relayed as being what musicology is not. Moving towards a clearer definition of ethnomusicology, Merriam writes that ethnomusicology "makes its unique contribution in welding together aspects of the social sciences and aspects of the humanities in such a way that each complements the other and leads to a fuller understanding of both. Neither should be considered as an end in itself; the two must be joined into a wider understanding." This definition of ethnomusicology comes in response to a number of other important ethnomusicology authors, such as Jaap Kunst, who defined ethnomusicology via the types of music studied in the field, "The study-object of ethnomusicology, or, as it originally was called: comparative musicology, is the traditional music and musical instruments of all cultural strata of mankind, from the so-called primitive peoples to the civilized nations. Our science, therefore, investigates all tribal and folk music and every kind of non-Western art music."[15] Merriam's own definition of ethnomusicology concerns a more general idea set with which the field of ethnomusicology is concerned with. In his own words, he defines it simply as "the study of music in culture" (cite Merriam's 1960 work here). This definition embodies the purpose of the entirety of The Anthropology of Music, being that ethnomusicology is not weighed further in favor of the ethnological or musicological, but instead an inseparable amalgamation of the two. Another aspect of ethnomusicology which Merriam sought to make clear in The Anthropology of Music is the overarching goal of the field of ethnomusicology. Merriam claims, "There is no denial of the basic aim, which is to understand music; but neither is there an acceptance of a point of view which has long taken ascendancy in ethnomusicology, that the ultimate aim of our discipline is the understanding of music sound alone." This harkens back to the difficulties in ethnomusicology's past priorities, which were simply the understanding of sound as an object in and of itself, and almost no emphasis was placed on the relationship music had with the cultures it existed in. Merriam divides his stated goals of ethnomusicology into three different approaches, the first being the appreciation of the music of other cultures. Many ethnomusicologists, Merriam asserts, are under the impression that the music of many non-western cultures are either abused or neglected, and that they are worthy of appreciation in western society the same way western music is appreciated. Merriam's second listed goal of ethnomusicology is the preservation of the music of these cultures, a transformative phenomenon Merriam describes as "a constant factor in human experience." The third perceived goal concerns a more general fascination with the use of music as a form of communication among humans, and the study of music in the various ways people use it to communicate will enable a better understanding of human communication in general. Merriam's own take on this perception is stated as "The problem of understanding has not always been well understood…the study of music as a means of communication, then, is far more complex than it might appear, for we do not know what precisely music communicates, or how it communicates it."[3] Select bibliography Primary works Merriam, Alan P. (1964). The Anthropology of Music. Northwestern Univ. Press. Merriam, Alan P. (1967). Ethnomusicology of the Flathead Indians. Viking Fund publications in anthropology, no.44. Chicago: Aldine. Merriam, Alan P. (1974). An African world: the Basongye village of Lupupa Ngye. Indiana Univ. Press. Secondary works Wendt, Carolyn Card, ed. (1981). Discourse in Ethnomusicology II: A Tribute to Alan Merriam. Bloomington, Indiana: Ethnomusicology Publications Group. OCLC 7926583. Nettl, Bruno (2001). "Merriam, Alan P.". The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London: MacMillan. https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_P._Merriam |