人種

じんしゅ; race, human race; raza

Ruth Benedict and Gene Weltfish, The Races of Mankind, 1946.

人種

じんしゅ; race, human race; raza

Ruth Benedict and Gene Weltfish, The Races of Mankind, 1946.

解説:池田光穂

人種とは、人間の種別的差異・種差(specific difference)によって区分されたカテゴリー(分類範疇)のことである。つまり意味論的に言えば、人種とはある考え方や見方(=パースペクティヴィズム)であり事実(=ホモ・サピエンスは同一種であり人 種なるものは存在しない)ではない。あるいは語用論的みれば人種は(人種差別を目的とする)「社会的構成概念」である。つまり人間のあいだの多様性のなかを恣 意的にグルーピングして差別化を正当化する擬似科学の術語である(→人種理論)。よ り平易に言えば、人の集団どおしを差別するためにフランシス・ゴルトンらにより主 張された。今日では非科学的な概念である(→科学的人種主義)(→「人種」概念の歴史)(→「人間のカテゴリーとしての人種」)。

人種主義と

は、ルース・ベネディク

ト(1997:116)

による

と「ある民族集団が先天的に劣っ

ており、別の集団が先天的に優等であるように運命づけられている、と語るドグマ(教説)」のことである。人種主義を科学的に証明ししようという(今日では

完全に無益で無意味で非科学的と言われている)科学研究が「人種理論」である。

人種主義と

は、ルース・ベネディク

ト(1997:116)

による

と「ある民族集団が先天的に劣っ

ており、別の集団が先天的に優等であるように運命づけられている、と語るドグマ(教説)」のことである。人種主義を科学的に証明ししようという(今日では

完全に無益で無意味で非科学的と言われている)科学研究が「人種理論」である。

この定義にもとづいて論理的に言えば、同一種であるはずの人間のなかに「区分」があるのは論理的 に奇妙である。しかし、我々の経験的事実として、人間集団の形態的差異——背格好や肌の色、顔の特徴の違いなどなど——があるために、私たちは人種の違い があるのではないかと思ってしまう。しかし、それらの違いは形態的違いの集団的特徴であって、生物学的には《全くの同一種》であることは言うまでもない。 すなわち、人種は、科学的に証明することが絶対にできない人間を区分する分類概念である。

人種は、(1)科学的には分類することが出来ないナンセンスな概念である。しかし、科学者はあり もしない人種主義概念に振り回されている。例えば、メルヴィル・ハースコヴィッツ(Melville J. Herskovits, 1895-1963)は、1925年当時、黒人とは何かと尋ねられて、米国の黒人は白人との混血が多いために、黒人と白人の間に有意味な差異はもうけられ ないと発言している(Herskovits 1968)。しかし、これは〈純粋な人種〉が存在するという非現実仮想——ありえない人種概念を思考実験のなかで想定してしまう——を図らずしも前提とし てしまっている。

他方で(2)社会思 想的には常に否定的な意味で(=人種主義者のあいだでドクサ=非反省的認識として本質主義化 されるため)つねにすべての人びとの想起される必要のある用語である。後者の議論は、ナンセンスはものではなく、人種概念は、生物学的な概念(例:成熟個 体)ではなく政治学的概念(例:囚人、有権者)であり、それは言い換えると「人種とは人種主義(=人 種差別主義) が造りだす人為的な人間の区分」に他なら ないことを示している。このような視点は重要である。「肌の色の違いで差別はいけない」あるいは「自分は肌の色の違いで差別していない」というカラーブラ インド(=「もともとは色の違いが見えない」、から転じて肌の違いによる人種差別はしてはいけないというイデオロギーになった)の発想が、ドグマ化する と、現実におこっている「肌の色の違いにもとづく差別」あるいは「人種差別一般」を軽視ないしは、無視するという問題も生まれてしまう。

★現在の人種に関する[批判的]議論は、批

判的人種理論(Critical Race Theory)に収斂しつつある。批判的人種理論(CRT)は、人種(このページの項目)、人種主義、そして権力(さらには暴力概念を含む)の、3つの項目の関係について知ることで、これらの三者の

関係の[我々が最良と考える方向に]変更を加えていくことである。

以下、この2つの考え方に即して説明する。

● 科学的には分類することが出来ないナンセンスな概念としての「人種」(→「批判的人種理論」をさらに参照)

人間の生物学上の類別的概念としては、ブルーメ

ンバッハ(Blumenbach,

Johann Friedrich, 1752-1840)が1795年に主張した[→人種の最初

の分類の中にすでに人種間の優劣についての言及がある]。これ以降、「人種は生物学的概念であり、民族は文化的概念である」という誤った考え方が定着して

いった(→ブルーメ

ンバッハは、最初人種という用語を使わず品種と呼び、その間の優劣についてはほどん

ど議論しなかった。くわしくは、ブルーメ

ンバッハを参照)。

人間の生物学上の類別的概念としては、ブルーメ

ンバッハ(Blumenbach,

Johann Friedrich, 1752-1840)が1795年に主張した[→人種の最初

の分類の中にすでに人種間の優劣についての言及がある]。これ以降、「人種は生物学的概念であり、民族は文化的概念である」という誤った考え方が定着して

いった(→ブルーメ

ンバッハは、最初人種という用語を使わず品種と呼び、その間の優劣についてはほどん

ど議論しなかった。くわしくは、ブルーメ

ンバッハを参照)。

人種が生物学的区分であると考えられた理由は、(a)人種を生物学的な形質から大まかに区分す ることができるという仮説にもとづいていたり、(b)人間の「自然な集団」というものがあると前提とする考えかたからでてきた。前者の仮説(a)は形質の 区分はつねに恣意的であり客観的な線引きは生物学上はできないことで否定された。後者の前提(b)は、生物種(species)としても亜種 (subspecies)としても「自然な集団」としての人間を生物学的に区分できないことで否定された。

人種の分類は科学的に正当化できるという主張は科

学人種主義(Scientific

racism)と言われるが現

在では否定されている。科学人種主義は、ウィキペディア(英語)の表現に倣うと、人種主義(人種差別)、人種的劣等性、あるいは人種的優越性を支持するか

正当化するた め経験に本当らしく見せる「擬似科学的信念(pseudoscientific

belief)」のことである。言い換えると、異なった表現型

(phenotypes)や遺伝型(genotype)の個人を明確に区分された諸人種に分類する実践を端的に科学人種主義と言うことができる。歴史的に

は、科学人種主

義は、かつての科学者集団のなかでは信頼性があったとみなされたが、現在ではもはや科学的なものではないと認定されているものをいう(→「人種主義」)。もちろん、ナチスドイツ時代においては、人種の概念は科学的であり、劣等人種(ユ

ダヤ人や黒人など)を差別することは科学的に意味のあることだと信じられた。フランツ・ボ

アズやその弟子のルー

ス・ベネディク

トたちが、ナチスドイツの人種理論(→「人種衛生学」)が誤っていることを批判する時に、彼らは人種主義の方法論を使ってその誤

りを正したり、あるいは人種の正当性の主張の論理を、丁寧に分析して、それが奇妙な論理を振り回していることを指摘した。

科学人種主義が完全に擬似科学と認定された後に、ユネスコは人種に関する2つの宣言 (1950,1951)をおこない、人種概念がそれにもとづ く差別(人種差別)に乱用されないような説明をおこなった。しかし、これすらも今日では古典 的な人種概念の残滓がみられると自然人類学者の中には批判する者もい る(尾本 1997:103)。(→「人種概念としての「ミンゾク」・ネーション(国 民)としての日本民族」の民族=レイスの記述を参照のこと)

ドイツ語のラッセンテオリーエ(Rassentheorie) は、人種論(人 種科学、人種理論とも総称される訳されるものである。この人種論は、人類を異なる人種に 分ける理論のことである。特に19世紀から20世紀初頭にかけては大きな影響力を持ったが、現在では時代遅れで科学的にも支持されないと考えられている。 人種は主に肌の色や髪、頭骨の形などの外見的特徴(表現型)に基づいて類型的に区別されたが、それ以外にも個体の性格や能力の違いもしばしば想定され、主 張された。そのために、2018年7月、フランス国民議会は憲法から「人種」という言葉を時代遅れであるとして削除した。

● 『人種に関するユネスコ宣言(1950)』で明らかにされたこと

第 二次大戦後に、それまでの「人種概念の 濫用」とそれにともなう犠牲者が二度とふたたび出ないように、人種概念というものの無益性が科学者と国際社会のあ いだで芽生えた。その結果が「人種に関するユネスコ宣言(UNESCO statements on race, 1950)」である。そのなかで宣言は「人種について話す際には 「人種」という用語を一切使用せず、民族グループについて話すほうが望ましい」と勧告した。しかし、戦前の優生学者(戦後、それをカモフラージュした「人 類遺伝学者」)を含む、人種概念を本質的なものとして教育を受け、また、その人種研究パラダ イムを捨てきれない人たちが、上掲の国連宣言に対して違和感をもちつつけていた。その間に、何度も、人種概念の有害性を、多くの科学者たちが警鐘をならし てきたが、現在においても、人種概念は科学的に有効であり、依然として「研究する価値」があると信じているものがいる。そのような人たちは、あからさまな 用語を避けて、無難な人種用語に置き換えて、現在においても、研究費を取得したいがために、言葉の言い換えをつづけている(→「人種主義科学者の言葉の言い換え」)。

● ヨーロッパ語で は、いつから人種という用語が登場したの?

「マ イケル・バントン(Michael Banton)(1987)は、「人種論」の変遷について非常に有益な概略を示している。人種」という言葉がヨーロッパの言語に登場したのは16世紀初頭 のことである。その中心的な意味は、バントンが言うところの血統、つまり共通の祖先に連なる子孫のストックであり、そのような人々の集団は、多かれ少なか れ共通の資質を与えるような一定の祖先を共有していた。この用法は1800年頃まで主流であった。全体的な背景には、生き物を分類することへの関心があ り、なぜ違うのか、どれくらい永続的に違うのか、などについての議論や意見の相違があった。血統としての人種という概念において、外見の役割は必ずしも基 本的なものではなかった。1570年の英語では、アブラハムの子孫を意味する「アブラハムの種族と家系」と呼ばれていた。そのうちの一人はミディアン人 (アブラハムの息子であるミディアンの子孫)であり、もう一人は黒人のエチオピア人女性であった。この二人の女性によるモーセの息子たちは、外見がどうで あれ、すべて「モーセの種族」に属することになる(Banton, 1987: 30)。一般的な言い方をすれば、聖書は差異について考えるための枠組みを提供したのである。人間の差異に関する主な説明は環境的なものであり、これは人 間社会の社会的・政治的制度と身体的差異の両方に影響を及ぼすと考えられていた。……バントンは、科学革命と啓蒙主義の時代である16世紀から18世紀に かけて、「人種」という用語が使われることは極めてまれであり、特に当時の主要な思想家の間では、アフリカ人などの非ヨーロッパ系民族の劣等性に関する考 え方はあまり広まっていなかったと論じている。そのため、よく引用されるジャマイカのプランターの息子エドワード・ロングの『ジャマイカの歴史』 (1774年)は、典型的な人種差別的態度を示していると主張されることが多いが、それは規則というよりむしろ例外であると彼は見ている。同様に、 『ヴァージニア州覚書』(1787年)で奴隷制廃止を唱えたことで有名なトマス・ジェファーソンも、黒人と白人の間の溝を種の違いという観点から考えてい たかもしれないが、その見解は他の人々から批判された、と彼は論じている。」 Peter Wade, 2010. Race and Ethnicity in Latin America - Second Edition. Pluto Press.

● ダーウィン『種の起 源』(1859)におけるレイスの用語

「Darwin

used the biological term "races" interchangeably with "varieties",

meaning varieties within a species.[76][77] He used the term

broadly,[78] and as well as discussions of "the several races, for

instance, of the cabbage" and "the hereditary varieties or races of our

domestic animals and plants",[79] there are three instances in the book

where the phrase "races of man" is used, referring to races of

humans.[80]

「ダー

ウィンは生物学用語の「種族」を「品種」と互換的に使用し、種内の品種を意味した [76][77]。

[彼はこの用語を広義に使用しており[78]、「例えばキャベツのいくつかの種族」や「家畜や植物の遺伝的な品種や種族」[79]についての議論だけでな

く、「人間の種族」という表現がこの本の中で3回使われており、人間の種族を指している[80]。」(出典)

“the word race in Darwin's subtitle needs to be understood very broadly; it encompasses competition among individuals, competition among groups in the same 'race,' and competition from groups from different 'races.' This is a much broader meaning than the word 'race' tends to have today." (Sober 2011)」

ダーウィンの副題にある「人種」という言葉は、非常に広義に理解する必要がある。個人間の競争、同じ「人種」のグルー プ間の競争、異なる「人種」のグループとの競争を含んでいる。これは、今日「人種」という言葉が持ちがちな意味よりもはるかに広い意味である。

現在のような人間の種的違いや、「人種」間の優劣では、サミュエル・ジョージ・モートン(Samuel George Morton(1799〜1851))が、その用語法の使い始めといわれる。

● 否定的な意味でつねに銘記される必要のある用語としての「人種」

人種概念は、つねに人種差別思想(人種主義という:ともに racism)とセットになって一 世紀 半以上も西洋思潮を支配し続けたため、 人種概念が科学的に無意味であることを認識しても、人種差別思想はすぐには消滅することはない。おまけに、人種差別思想を廃絶することを目的に運動を展開 した人類学者の間には「人種は生物学的区分であり、民族は文化的区分」という前提にもとづいて「人種間の優劣は存在しない」という主張をおこなったため に、人種=生物学的な人間の類別的概念という考え方が長いあいだに定着してしまった。

「人種は現代の迷信ではない。しかし、人種主義は迷信である。それはある

民族集団が先天的に

劣っ

ており、別の集団が先天的に優等であるように運命づけられている、と語るドグマである」(ベ

ネディクト 1997:116)

そのため、人種概念の相対化するために、人種差別思想と分けることのできない人種概念(科学 史 における人種概念)が、どのように歴史的に社会的に構築されてきたのかという研究が進んできている。もっともこの種の研究は、今日的では科学的に誤った概 念の使い方を探し出し、その論理構築の誤りを指摘するという、科学史における勝利者史観とよばれる結論の論点先取的議論になりがちである。人種差別思想と いう誤ったものがなぜ支配的であったのか、それが恐ろしい力をもちうるだけの「常識」でありつづけたのかという説得力のある主張は、それほど多くは登場し ていない。

また、人種は混交するゆえに「混交は本当は素晴らしいんだ!」という表面的な異種混交をやみ く もに肯定する議論も、人種差別思想における境界を前提にした対抗的思潮という点では論理的には単純な議論である。異種混交肯定の立場から反人種論について 議論する際には、なぜそれがつねにマイナー位置しかとり得なかったのかという考察や証明が不可欠である。

人種差別思想とそれがもたらした社会的帰結が、近代の生んだ最も忌まわしいものであるという 認 識に立つならば、人種の概念は否定的な意味でつねに我々が想起する必要のある思潮であることに変わりはない。

人種概念は「それを理由に」抑圧され、差別されている人たちからみると、かつての人類学者が 主張 したような「神話」でも「とるに足らない迷信」でもありません。それが本質的な抑圧装置——正確には言説装置——として実際に機能しているからである (例:アパルトヘイト期における南アフリカの黒人を想起してほしい)。

そのため、人種を、政治権力による「支配」にとって「有効」な——もちろん被差別者にとって は 「有害」な——社会的分類であるという理解も可能になります。つまり、被差別・被抑圧者にとっては、人種は、人種という社会的・政治的分類が撤廃されるま では、つねに現実のものとして機能し、また、つねに思い出す必要のある政治的分類概念であることになります。

● 批判的人種理論が生まれてから以降の「人種」概念——「人間のカテゴリーとしての人種」より

批判的人種理論が生まれてから以 降の「人種」概念は、人種は自然なものでも、文化的な差異にもとづく民族でも、また、国民性でもな く、人間の社会に区分の楔をうちこむ差別構築のツールだという主張があります。つまり、人種は「生物学的に根拠のある自然なもの」ではな く、むしろ有色人種を抑圧し搾取するために使用される社会的に構築され たカテゴリーであり、人種差別は異常ではなく、アメリカ社会の常態化した特徴であり、そこから、人種概念を批判していかねばならないと主張します。

| Race

is a categorization of humans based on shared physical or social

qualities into groups generally viewed as distinct within a given

society.[1] The term came into common usage during the 16th century,

when it was used to refer to groups of various kinds, including those

characterized by close kinship relations.[2] By the 17th century, the

term began to refer to physical (phenotypical) traits, and then later

to national affiliations. Modern science regards race as a social

construct, an identity which is assigned based on rules made by

society.[3][4][5] While partly based on physical similarities within

groups, race does not have an inherent physical or biological

meaning.[1][6][7] The concept of race is foundational to racism, the

belief that humans can be divided based on the superiority of one race

over another. Social conceptions and groupings of races have varied over time, often involving folk taxonomies that define essential types of individuals based on perceived traits.[8] Modern scientists consider such biological essentialism obsolete,[9] and generally discourage racial explanations for collective differentiation in both physical and behavioral traits.[10][11][12][13][14] Even though there is a broad scientific agreement that essentialist and typological conceptions of race are untenable,[15][16][17][18][19][20] scientists around the world continue to conceptualize race in widely differing ways.[21] While some researchers continue to use the concept of race to make distinctions among fuzzy sets of traits or observable differences in behavior, others in the scientific community suggest that the idea of race is inherently naive[10] or simplistic.[22] Still others argue that, among humans, race has no taxonomic significance because all living humans belong to the same subspecies, Homo sapiens sapiens.[23][24] Since the second half of the 20th century, race has been associated with discredited theories of scientific racism and has become increasingly seen as an essentially pseudoscientific system of classification. Although still used in general contexts, race has often been replaced by less ambiguous and/or loaded terms: populations, people(s), ethnic groups, or communities, depending on context.[25][26] Its use in genetics was formally renounced by the U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine in 2023.[27] |

人

種とは、共通の身体的または社会的特性に基づいて人間を分類し、特定の社会内で一般的に区別される集団を指す概念である[1]。この用語は16世紀に一般

化され、近親関係で特徴づけられる集団を含む様々な種類の集団を指すために用いられた[2]。17世紀までに、この用語は身体的(表現型的)特徴を指すよ

うになり、その後、国民帰属を指すようになった。現代科学は人種を社会的構築物と見なす。つまり社会が定めた規則に基づいて割り当てられるアイデンティ

ティである。[3][4][5]

集団内の身体的類似性に部分的に基づくものの、人種には本質的な身体的・生物学的意味は存在しない。[1][6][7]

人種概念は人種主義の基盤となる。これはある人種が他の人種より優越しているという信念に基づく人間の区分である。 人種に関する社会的概念や分類は時代と共に変化し、しばしば知覚された特徴に基づいて本質的な個人類型を定義する民俗分類体系を伴ってきた。[8] 現代の科学者はこうした生物学的本質主義を時代遅れと見なし[9]、身体的・行動的特徴における集団的差異を人種で説明することを一般的に否定している。 [10][11][12][13][14] 本質主義的・類型論的な人種観が成り立たないという点で科学界の広範な合意があるにもかかわらず[15][16][17][18][19][20]、世界 中の科学者は依然として人種を大きく異なる方法で概念化している。[21] 一部の研究者は、曖昧な特徴の集合や行動の観察可能な差異を区別するために人種概念を使い続けているが、科学コミュニティの他の研究者は、人種という概念 は本質的に幼稚[10] あるいは単純化されすぎている[22] と示唆している。さらに他の研究者は、人類において人種は分類学的に意味を持たないと主張する。なぜなら、生きているすべての人類は同じ亜種、ホモ・サピ エンス・サピエンスに属するからである[23]。[24] 20世紀後半以降、人種は科学的優生学理論と結びつけられ、本質的に疑似科学的な分類体系と見なされるようになった。一般文脈では依然使用されるものの、 文脈に応じて「集団」「民族」「民族集団」「コミュニティ」など、より曖昧さや偏見の少ない用語に置き換えられることが多い。[25][26] 遺伝学における人種概念の使用は、2023年に米国科学アカデミー、工学アカデミー、医学アカデミーによって正式に放棄された。[27] |

| Defining race Modern scholarship views racial categories as socially constructed, that is, race is not intrinsic to human beings but rather an identity created, often by socially dominant groups, to establish meaning in a social context. Different cultures define different racial groups, often focused on the largest groups of social relevance, and these definitions can change over time. Historical race concepts have included a wide variety of schemes to divide local or worldwide populations into races and sub-races. Across the world, different organizations and societies choose to disambiguate race to different extents: In South Africa, the Population Registration Act, 1950 recognized only White, Black, and Coloured, with Indians added later.[28] The government of Myanmar recognizes eight "major national ethnic races". The Brazilian census classifies people into brancos (Whites), pardos (multiracial), pretos (Blacks), amarelos (Asians), and indigenous (see Race and ethnicity in Brazil), though many people use different terms to identify themselves. Legal definitions of whiteness in the United States used before the civil rights movement were often challenged for specific groups. Furthermore, the United States Census Bureau proposed but then withdrew plans to add a new category to classify Middle Eastern and North African peoples in the 2020 U.S. census, due to a dispute over whether this classification should be considered a white ethnicity or a separate race.[29] The establishment of racial boundaries often involves the subjugation of groups defined as racially inferior, as in the one-drop rule used in the 19th-century United States to exclude those with any amount of African ancestry from the dominant racial grouping, defined as "white".[1] Such racial identities reflect the cultural attitudes of imperial powers dominant during the age of European colonial expansion.[6] This view rejects the notion that race is biologically defined.[30][31][32][33] According to geneticist David Reich, "while race may be a social construct, differences in genetic ancestry that happen to correlate to many of today's racial constructs are real".[34] In response to Reich, a group of 67 scientists from a broad range of disciplines wrote that his concept of race was "flawed" as "the meaning and significance of the groups is produced through social interventions".[35] Although commonalities in physical traits such as facial features, skin color, and hair texture comprise part of the race concept, this linkage is a social distinction rather than an inherently biological one.[1] Other dimensions of racial groupings include shared history, traditions, and language. For instance, African-American English is a dialect of English spoken by many African Americans, especially in areas of the United States where racial segregation formerly existed. Furthermore, many people often will self-identify as members of a race for political reasons.[1] When people define and talk about a particular conception of race, they create a social reality through which social categorization is achieved.[36] In this sense, races are said to be social constructs.[37] These constructs develop within various legal, economic, and sociopolitical contexts, and may be the effect, rather than the cause, of major social situations.[clarify][38] While race is understood to be a social construct by many, most scholars agree that race has real material effects in the lives of people through institutionalized practices of preference and discrimination.[39] Socioeconomic factors, in combination with early but enduring views of race, have led to considerable suffering within disadvantaged racial groups.[40] Racial discrimination often coincides with racist mindsets, whereby the individuals and ideologies of one group come to perceive the members of an outgroup as both racially defined and morally inferior.[41] As a result, racial groups possessing relatively little power often find themselves excluded or oppressed, while hegemonic individuals and institutions are charged with holding racist attitudes.[42] Racism has led to many instances of tragedy, including slavery and genocide.[43] In some countries, law enforcement uses race to profile suspects. This use of racial categories is frequently criticized for perpetuating an outmoded understanding of human biological variation, and promoting stereotypes. Because in some societies racial groupings correspond closely with patterns of social stratification, for social scientists studying social inequality, race can be a significant variable. As sociological factors, racial categories may in part reflect subjective attributions, self-identities, and social institutions.[44][45] Scholars continue to debate the degrees to which racial categories are biologically warranted and socially constructed.[46] For example, in 2008, John Hartigan Jr. argued for a view of race that focused primarily on culture, but which does not ignore the potential relevance of biology or genetics.[47] Accordingly, the racial paradigms employed in different disciplines vary in their emphasis on biological reduction as contrasted with societal construction. In the social sciences, theoretical frameworks such as racial formation theory and critical race theory investigate implications of race as social construction by exploring how the images, ideas and assumptions of race are expressed in everyday life. A large body of scholarship has traced the relationships between the historical and social production of race in legal and criminal language, and their effects on the policing and disproportionate incarceration of certain groups. |

人種の定義 現代の学問では、人種区分は社会的に構築されたものと見なされている。つまり人種は人間に内在するものではなく、社会的な文脈において意味を確立するため に、しばしば社会的に支配的な集団によって創り出されたアイデンティティである。異なる文化は異なる人種集団を定義し、それは往々にして社会的関連性を持 つ最大集団に焦点を当てている。そしてこれらの定義は時代と共に変化しうる。 歴史的な人種概念には、地域的あるいは世界的な人口を人種や亜人種に分類する多様な体系が含まれてきた。世界中で、様々な組織や社会が人種を異なる程度に明確化することを選択している: 南アフリカでは、1950年の人口登録法が白人、黒人、カラードのみを認め、後にインディアンが追加された。[28] ミャンマー政府は8つの「主要な国民的民族人種」を認めている。 ブラジルの国勢調査では、人々をブランコス(白人)、パルドス(混血)、プレトス(黒人)、アマレロス(アジア系)、先住民(ブラジルにおける人種と民族性参照)に分類するが、多くの人々は自己を識別するために異なる用語を使用する。 公民権運動以前のアメリカ合衆国における白人性の法的定義は、特定の集団に対してしばしば異議が唱えられた。 さらに、アメリカ合衆国国勢調査局は2020年国勢調査において中東・北アフリカ系人民を分類する新カテゴリー追加を提案したが、この分類を白人系民族とみなすべきか別の人種とすべきかの論争により計画を撤回した。[29] 人種的境界の設定は、しばしば人種的に劣ると定義された集団の抑圧を伴う。例えば19世紀アメリカで用いられた「一滴の法則」は、わずかなアフリカの血統 を持つ者をも支配的な人種集団である「白人」から排除した。[1] このような人種的アイデンティティは、ヨーロッパの植民地拡大時代に支配的だった帝国主義勢力の文化的態度を反映している。[6] この見解は、人種が生物学的に定義されるという概念を否定する。[30][31][32][33] 遺伝学者デイヴィッド・ライヒによれば、「人種は社会的構築物であるかもしれないが、今日の多くの人種的構築物と偶然相関する遺伝的祖先の差異は実在す る」という。[34] ライクへの反論として、多様な分野の科学者67名が共同声明を発表し、彼の人種概念は「欠陥がある」と指摘した。その根拠として「集団の意味と重要性は社 会的介入によって形成される」と述べた。[35] 顔の特徴、肌の色、髪の質感といった身体的特徴の共通点は人種概念の一部を構成するが、この関連性は本質的に生物学的なものではなく、社会的区別である。 [1] 人種集団の他の側面には、共有された歴史、伝統、言語が含まれる。例えばアフリカ系アメリカ人英語は、特に過去に人種隔離が存在した米国の地域で、多くの アフリカ系アメリカ人が話す英語の方言である。さらに多くの人々は、政治的理由から自らを特定の人種に属すると認識することが多い。[1] 人々が特定の人種概念を定義し議論するとき、彼らは社会的分類を達成する社会的現実を創り出す。[36] この意味で、人種は社会的構築物であると言われる。[37] これらの構築物は様々な法的・経済的・社会政治的文脈の中で発展し、主要な社会状況の原因ではなく結果である可能性がある。[clarify][38] 人種が社会的構築物であると多くの者が理解している一方で、ほとんどの研究者は、制度化された選好と差別の実践を通じて、人種が人々の生活に現実的な物質 的影響を及ぼすことに同意している。[39] 社会経済的要因と、初期から持続する人種観が相まって、不利な立場にある人種集団に多大な苦悩をもたらしてきた。[40] 人種差別はしばしば人種主義的思考と結びつき、ある集団の個人やイデオロギーが、アウトグループの成員を人種的に定義された存在であると同時に道徳的に 劣った存在として認識するようになる。[41] その結果、比較的権力を持たない人種集団は排除や抑圧に遭い、支配的な個人や制度は人種主義的態度を保持していると非難される。[42] 人種主義は奴隷制やジェノサイドを含む多くの悲劇を引き起こしてきた。[43] 一部の国では、法執行機関が容疑者のプロファイリングに人種を用いる。この人種カテゴリーの使用は、人間の生物学的差異に関する時代遅れの理解を永続さ せ、固定観念を助長するとして頻繁に批判される。社会階層化のパターンと人種的グループ分けが密接に対応する社会もあるため、社会的不平等を研究する社会 科学者にとって人種は重要な変数となり得る。社会学的要因として、人種カテゴリーは主観的帰属、自己同一性、社会制度を部分的に反映している可能性があ る。[44][45] |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Race_(human_categorization) |

続きは「人間のカテゴリーとしての人種」 |

● 「人間はすべて平等である」という主張は、生物学のそれではなく、政治的・倫理的・宗教的原理である

テオドシウス・ドブジャンスキーという生物遺伝学者は名著『遺伝と人 間』(原著:1964;邦訳:1973年)において、「人 間はすべて平等である」という主張は、生物学のそれではなく、政治的・倫理的・宗教的原理であると言っています。人間は、他の生物の種の定 義では遺伝的に 次の世代を産めないほど離れていますが、人間は肌の色や髪の毛や身体的特徴において多様な違いがありますが(つまり遺伝的多様性がありますが)、相互に次 世代を育むことができます。ちょうど、犬や猫の「品種」の違いぐらいしか差がありません。そのため、人間の「人種」と称するもののあいだの多様性は、人間 という同一種の中の遺伝的多様性のレパートリーでしかありません。今日ではドブジャンスキーは、公然と反人種主義は表明していたものの、彼がもつ人種の概 念を放棄したわけではありません。人間の間には多様性があり、それは地域集団で遺伝的に共有する特徴があり、他の集団と「区分」することができると信じ 切っていました。つまり、ドブジャンスキーは「人種の概念」を「人間の多様性を保証する「集団間の遺伝的違い」をかつての人種の用語置き換え」て再定義し ただけです(詳しくは「統計的人種主義(statistic racism)」)。

人種の分類は、初期の人類学者のヨハン・フリー ドリヒ・ブルーメンバッハ(1752-1840)が、1775年 に、白色人種、黄色人種、黒色人種、赤色人種、褐色人種という5つの人種に分類することからはじまったと言います(ドブジャンスキー 1973:103-104)。その 後、スゥエーデンの解剖学者、グスタフ(マグヌス)・レチウス(Gustaf Retzius,1842-1919 )が、頭蓋骨の形が重要だと考え、1856年に、長頭型、短頭型、顎や歯が突き出ているプログナサス型、顎のまっすぐなオスソグナサス型を分けました。そ の後、1900年にヨセフ・デニ カー(Yosif Yegorovich Deniker, 1852-1918)は29種の人種と副人種に細かく分けました。その後、再度、大分類されるようになり、1934年にエゴン・フライヘル・フォン・アイクシュテット(Egon Freiherr von Eickstedt, 1892-1965)が、我々がよく知る、ヨーロッパ型あるいは白色人種、ニグロまたは黒色人種、蒙古型または黄色人種の3分類を提唱することになりまし た。アイクシュテットは、白色人種9種、黒色人種8種、黄色人種12種の副人種にわけましたが、これは、ヨセフ・デニカーのものとは合致しません。つまり「人種の種別分類は研究者により恣意的に決められ合意の得られる分類など存在しない」 ことをここで確認することが重要です(ドブジャンスキー 1973:106)。

テオドシウ ス・ドブジャンスキーとアシュレイ・モンタギューは、「人 種」という言葉の使用と有効性について、長年にわたって議論し、合意に達することはなかった。この論争はその後も続いている。モンタギューは、「人種」には有害な連想がつきまとうので、科学から完全に排除した方がよい言 葉であると主張した。ドブジャンスキー はこれに強く反対した。科学がこれまで受けてきた誤用に屈してはならないと主張したのだ。二人の意見が一致することはなく、そのためは1961年、モンタ ギューの自伝を評しながら、「『民族と人種』の章はもちろん嘆かわしいが、民主主義国家ではどんなに嘆かわしい意見でも出版できるのは良いことだと言って おこう」(ファーバー 2015 p. 3)、と述べた。「人種」という概念は、多くの生命科学の分野で重要視されてきたが、近代において創られた点では、人種という概念に革命を起こし、ヒトに おける「人 種の型(タイプ)」に基づく厳密な形態学的定義から、遺伝子頻度の異なる集団に焦点を当てた定義へと移行した。これは、集団遺伝学に基礎を置くことで、 「人種」に関連 する深く根付いた社会的偏見が損なわれることを期待してのことでもあった。

● 「人種と遺伝学」 より

「研

究者たちは、生物学が人間の人種分類にどのように寄与しているのか、あるいは寄与していないのかを理解する努力の一環として、人種と遺伝学の関係を調査し

てきた。今日、科学者の間では、人種は社会的構築物であり、集団間の遺伝的差異の代理として人種を用いることは誤解を招くというのがコンセンサスとなって

いる。

人種に関する多くの概念は、表現型形質や地理的祖先と関連しており、カール・リンネのような学者は、少なくとも18世紀以降、人種組織に関する科学的モデ

ルを提唱してきた。メンデル遺伝学の発見とヒトゲノムのマッピングの後、人種の生物学に関する疑問はしばしば遺伝学の観点から組み立てられてきた。個々の

形質の研究、大規模集団と遺伝的クラスターの研究、疾病の遺伝的危険因子の研究など、ヒトの変異のパターンと祖先や人種集団との関係を調べるために幅広い

研究方法が採用されてきた。また、人種と遺伝に関する研究は、科学的人種差別から生まれたもの、あるいは科学的人種差別に加担するものとして批判されてき

た。形質や集団に関する遺伝学的研究は、人種に関連する社会的不平等を正当化するために利用されてきた。ヒトの変異のパターンはほとんどがクローナルであ

ることが示されており、ヒトの遺伝暗号は個人間で約99.6%〜99.9%同一であり、集団間の明確な境界がないという事実にもかかわらず、である。一部

の研究者は、同じ人種カテゴリーに属する個人は共通の祖先を共有している可能性があるため、人種は遺伝的祖先の代理として機能することができると主張して

いるが、この見解は専門家の間では次第に支持されなくなってきている。主流的な見解は、生物学と、人種に関する概念に寄与している社会的、政治的、文化

的、経済的要因を区別する必要があるというものである。表現型はDNAと間接的な関係を持つかもしれないが、それでも他の様々な遺伝情報を省略した大まか

な代理でしかない。今日、「ジェンダー」がより明確な「生物学的性別」と区別されるのと多少似たような方法で、科学者たちは潜在的に「人種」/表現型はよ

り明確な「祖先」と区別することができると述べている。しかし、このシステムもまた、同じ問題——遺伝的価値のほとんどない、大きくて曖昧なグループ分け

——に陥る可能性があるとして、依然として批判を受けている。」

● 以上のことを踏まえて、下記の動画(物語と歌)を鑑賞しましょう——できれば周りの学生や先生方と共に議論しましょう(→「ダイバーシティと文化的能力」)。その設問は「Black Gold は人種のマーカー(あるいは黒人の表象)になっているか?」です。

Black Gold by Esperanza Spalding

[OFFICIAL]---「レイス」の概念を肌の色で象徴的に表現し、他者を毀損することなく、(これまで蔑まされてきた)レイスのアイデンティティを

今一度確認しようとする詩歌です!!!

リンク(サイト外)

リンク(サイト内)

文献

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

[Left]Ad Reinhardt, cover, Ruth Benedict and Gene Weltfish, The

Races of Mankind (New York: Public Affairs Committee, 1943).

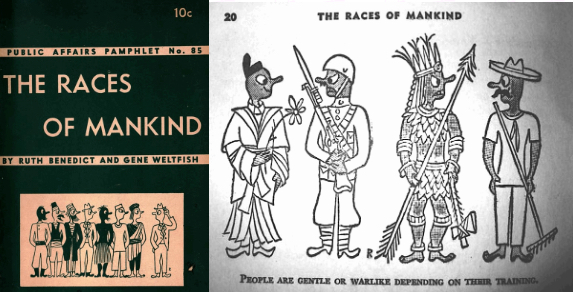

[Right]The Race of Mankind: People are gentle or warlike depending on their training.

写真はルース・ベネディクト(1887-1948)の『人種』をもとに つくったパンフレットから

++

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099