【高齢化】社会のデザイン:コミュニティから発信する【このページ】

|

「高齢化社会」の理想と幻想(1990)

|

2025

年問題(日本の高齢化問題)

|

老

人問題・高齢

化社会・

研究叢書

|

□老年人類学入門・加齢現象の文化人類学入門

□エイジングの文化人類学

|

老人が尊敬される/軽蔑される社会的メカニズムについて

|

認知症、痴呆症、ぼけ

|

高齢者への対応——敬うか、遺棄するか、

殺すか?

|

従

属人口:じゅうぞくじんこう, dependent population

|

生きのびるための関わり合いと、そのデザイン

|

社会福祉とネオリベラリズム政策 |

社会文化的「ぼけ」から社会医療的「認知症」へ

|

老人虐待の起源

|

コミュニティに基礎をおく参加型研究

(CBPR)とは何か?

|

プ

ライマ

リ・ヘルス・ケア 2.0について

|

そ

の名は「定常型社会」

「持続的開発目標(SDGs)」

|

アクティブ・エイジング

|

医療介護の現場における身体コミュニケー

ション

|

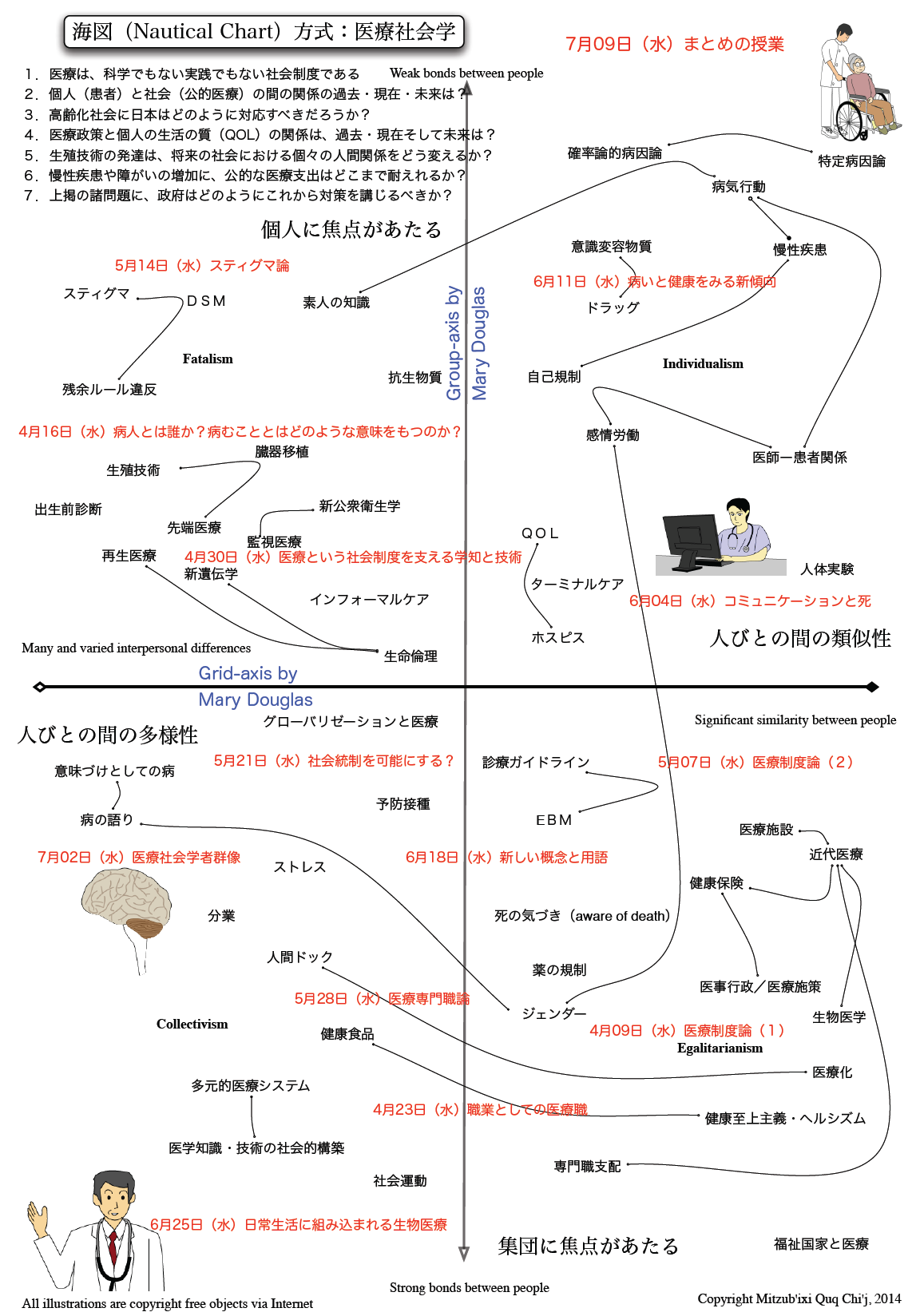

チャート式医療社会学

|

高齢者の外傷後成長と認知症に関する学際的研究に参加して

|

お灸

をすえ

る:鹿児島三島のヤイトヤキ

|

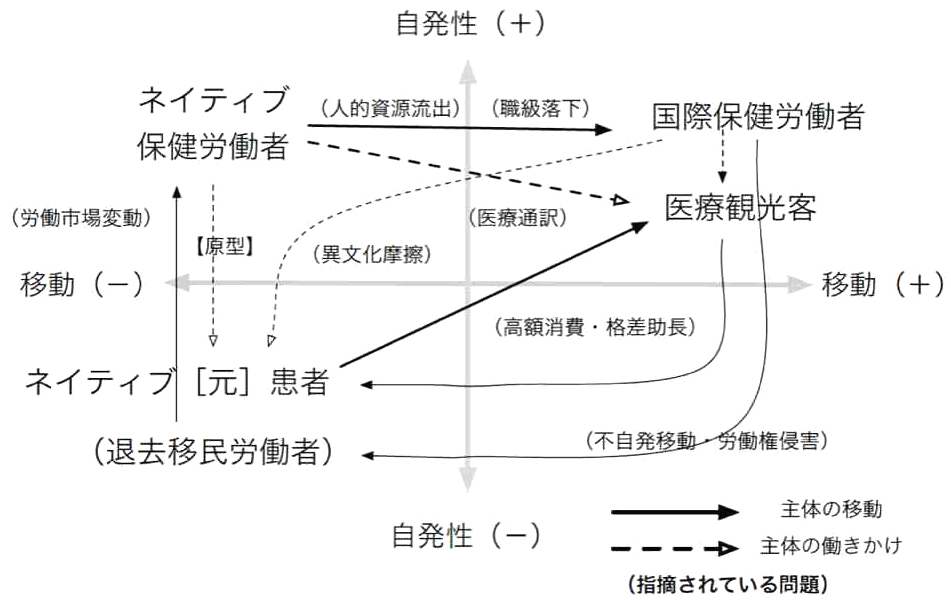

医

療労働市場と医療労働者の国際移動 に関する研究

|

マインドマップ:「虚構としての認知症」

|

語りをのこす行為

|

現代社会が抱える問題

|

国際労働移民の受け入れの問題:日本のケース

|

戦

争とアルツハイマー

|

John C. Campbell『日本政府と高齢化社会』ノート

|

認知症コミュニケーションへの招待

|

コミュニティ

「コミュニティについて考える」

|

ぼけの復権をめざして!

|

老いのパラドックス

|

私

たちは多文化医療 について何を考えないとならないか?

■テキスト編

■スライド編

|

認知症・経済格差・社会関係資本・トラウマ -レジリアンス

|

国連の持続可能な開発目標とグローバル・

イシューズ

|

進化生物学と医療社会学

|

| 安心して徘徊できる社会は可能か? |

協働術A:ネオ・アクションリ

サーチの探

究

■2017年度版

■2018年度版

|

外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れ

|

へき

地

医療研究 |

EPA にもとづく看護師・介護福祉士候補者の受け入れ制度について考える

|

マーガレット・ロック著『アルツ

ハイマー

の謎』

|

医療やケアのグローバル化に伴うコミュニ

ケーションの問題をあぶり出す

|

グローバル・スタディーズ・批判 |

移民

|

ASEAN経済共同体(AEC)・EPA状況下の医療保健人材の東アジア域内移動に

ついて

|

John C.

Campbell『予算ぶんどり : 日本型予算政治の研究』ノート

|

ジャレド・ダイアモンド『昨日までの 世界』問題集

|

グローバル・イシューズと先住民

|

アジアの域内労働移動のトレンド

|

マ

クロウィキノミクス・研究・ノート

|

スティグリッツ+グリーンウォルド『学習する社会を創造する』

を読む

|

安倍晋三首相による日本政府の国際保健に対する取

組み声明について

|

医療人類学における生命倫理学

|

教育を通した人類学的デモクラシーの実践

|

予算編成の政治学

|

フー

コー

の生権力論

|

大熊

由紀子

「ケアの思想」を読む

|

学生・院生の社会化に必要なのか?

|

Florence Nightingale

|

未開社会における安楽殺の倫理

|

アジアの〈こころ〉と〈からだ〉

|

医療社会学語彙集

|

認知症者の世界へのマッピング

|

認知症研究とロボットとの共存

|

見えない障害

|

ヒューマン・サービスに関わる科学とは?

|

ケアの思想・叢書

|

薬物・人間・社会の実践的比較文化論

|

看取り力から「看取られ力」へ

の構造転換

|

認知症ケアの創造:その人らしさの看護へ

|

医療人類学辞典

|

嬰児殺しと棄老に関する考察ノー

ト

|

コミュニティにもとづく参加型研究

|

ヘーゲルと親殺し

|

生・

権

力(せい・けんりょく)

|

「支配的存在」を名指し、可視化する試みについて

|

マーガレット・ロックの医療人類学

|

医療人類学:高知大学2009

|

【老人】が尊敬される/排除されるメカニズムについて→

|

エグゼ

クティ

ヴ・ホテルの老人

|

老いる

こと〈労

働〉の価値概念の変遷について

|

パーソンズ「老人の 健康と社会の成長」ノート

|

『老人Z』をめぐる議論

|

ベイルイマン『野いちご』(1957)[読解ならぬ]視解

|

映画『別離』を通して認知症の人について考える

|

私たちの高齢者に対する人道的対応について〈異文化〉の者が私たちに激高する時

|

介

護の社会的問題および介護保険法用語集・定義集

|

エイジズム

|

嬰児殺しと棄老の文化的解釈

|

虚構としての認知症

|

高齢者研究への招待

|

「よい死に方」について考え、そして行動してみよう!

|

在

日外国人支援の現場における参与実践

|

医療化

|

現代の棄老としての 安楽死と尊属殺人

|

浦島太郎:認知症コミュニケーションにおける〈時間感覚の相対論〉について

|

エイジレス・セルフ

|

アンセルム・ストラウスの医療社会学

|

リップ・ヴァン・ウィンクルと入植者たちの啓蒙について

|

姨捨伝説・異説

|

ヘーゲル哲学におけ る死の概念

|

現場力と状況学習の関係

|

今村充夫『日本の民間医療』研究ノート

|

マー

ガレッ

ト・ミード『サモアの思春期』読書ノート

|

上野千

鶴子『資

本制と家事労働』再入門!

|

ルー ス・ベネディクト『菊と刀:日本文化の諸パターン』1946

|

老人の地位処遇に関 するドナルド・カウギル(Donaldo O. Cawgil,

1972)の仮説

|

心的外傷後ストレス障害

|

トラウマを想起することに関するエッセー

|

心と社

会 狂気

をどのように捉えればいいか?

|

ス

トレス理

論の使われ方

|

癒しを見る眼

|

プナン民族誌と老人

|

〈こころ〉と社会

|

書評『苦悩することの希望:専門家のサファリングの人類学』浮ケ谷幸代編著

|

専門家の横暴について

|

現代社会を

考える上

でもっとも代表的な病気とは?

|

病いと疾病

|

サンブルにおける長老制

|

W.H.R.リヴァーズ

|

社会科学への審問としての強制絶滅収容所

|

ゴ

ジラと現

代社会

|

トランスマイグレーションの倫理学

|

多文化共生はじめの一歩

|

シリオノの高齢者の 取り扱い

|

我々は何をなすべきか

|

Challenging to Our

low-birth-rate-hyper-aging-society: Japanese government, health

sectors, and citizen

|

認知症倫理学は可能か?(ハンバーガー倫理学について)

|

薬物利用者の高齢化について(ハームリダクション政策)

|

Harm Reduction

|

エルマン・サーヴィ スの〈狩猟民の長老は尊敬される〉説

|

ヘルスコミュニケーション研究リソース

|

From Sickness to Badness:opular images on

"Boke" (senile dementia and other related symptoms) in Japan.

|

おサキさんの老後は「標準的な老女」のライフの基準から外れてしまうのだろうか?

|

「年寄りはそう信じているんです」——犬と人間の共存に関する覚え書き

|

「年寄りが教科書を書く」——文化人類学に体系はあるのか?

|

棄老の伝説は殉死の 伝統を誤解したものである——中山太郎説

|

健康転換

|

ユマニチュードについて学ぶ

|

Alive Inside(内なるいのち)の衝撃

|

そ

の名は

「定常型社会」

|

国際労働移民の受け入れの問題:日本のケース

|

利他行動の進化論的 解決を「老人殺し」に適応できるか?

|

アイデンティティ

|

医療過誤

|

「多

文化

共生社会とプライマリヘルスケア」

|

「多

文化共生保健コミュニケーター」

|

「医療と文化の多元主義:日本事例の検討」

|

未開社会における安楽殺の倫理

|

生きることの意味

|

国連の持続可能な開発目標とグローバル・イシューズ

|

「生

活知(せいかつち)」

|

「ウィ

ル・キムリッカの「多文化主義」講義」

|

「民族=国家[国民]医療」

|

安楽死会話と終末期ケアを介した社会的死の予防:オランダからのレッスン

|

ヘルシズム

|

ツァイガルニク効果

|

「日常生

活活動

(ADL)」

|

「ノートハウスのヘルスコミュニケーション「異文化間コミュニケーション編」」

|

ソクラテスとアスクレピオスと鶏とニーチェ

|

B・マイヤーホフ論文「ちょうどいい時に死ぬ」論文ノート

|

人は多様に病み単純に治る(テーゼ)

|

高度副プログラム「ソーシャル・デザイン」

|

科学人類学(科学の人類学)

|

「〈言

語

の翻訳〉における現場での混乱」

|

【老人がもつ生産的権力について

考え

よ!】フーコー『知への意志』ノート

|

看取り力から「看取られ力」へ

の構造転換

|

加齢ははたして病気か?

|

「ローカル・グローバル・コネクション」

|

「患者サイボーグ宣言」

「人間機械論・再考」

「サイボーグ」

|

塩、

砂 糖、脂肪、怠惰

|

「生命の質」

|

書誌:日本における自殺研究

|

現代不老不死論——脳死・臓器移植問題を考える(1993)

|

「公的領域と私的領域に関する議論」

|

「道

具と

人間の身体がつくる世界」

|

ワー

ク・ ライフ・バランス批判

|

阿南成一『安楽死』(1976)の研究

|

医療人類学資料集:老女ナタルクの最期

|

アーサー・フランクの「死に行く人とその人の

権利」テーゼ

|

ジャ ン=ジャック・ルソーは囚人のジレンマを感じるのか?

|

看

護の定義

|

語

りは出来事の報告ではなく、出来事そのものである

|

狂気を装う

|

語り部の意味

|

未開社会における安楽殺の倫理

|

人間は〈病む存在〉である

|

散骨は自然葬ではない!

|

苦悩体

験の理解

|

ユカギールの悲劇

|

がんサバイバーとのコミュニケーション

|

人の身体は物質によって定義できぬ

|

歴史は死を前提とする

|

死の問題について

|

天

使の死とスープの味

|

加藤尚武氏書評「安楽死問題の名著」へのコメンタリー

|

オランダにおける安楽死の研究

|

アステカの生と死の女神

|

近代病院のなかの伝統的「死」

|

死

の

勝利について

|

生と

死の儀礼

における分類の次元

|

神は死んだ、をめぐる人間の誕生

|

安楽死の研究

|

魔法医学の起源

|

家族に埋め込まれた死——文化人類学からの諸見解

|

病気と

文化 人

間の医療とは何か?

|

認

知症コミュニケーションへの招待

|

「リプロダクション:「産むこと」は単純ではないのか?」

|

憑依 病める身体は誰のものか?

|

老女ナタルクの最期

|

構築主義について

|

老人問題・研究

叢書

|

認

知症と

呼ばれる老い人が「うちに帰りたい」 というとき、何が起きているのか?

|

老いをたのしむ〜♪

|

9「エイジングと文化 老いはどのように捉えられているか?」

|

高齢化社会のデザインに関する韓日比較研究プロジェクト

|

高齢化社会のデザイン

|

2025年問題(日本の高齢化問題)

|

高齢者研究への招待

|

エイジングの文化人類学

|

|